越境ECプラットフォームの利用を検討している方の中には、どのECプラットフォームを選べばよいのか迷っている方も多いのではないでしょうか?

越境ECプラットフォームといってもさまざまな種類があり、無料・有料などの違いもあります。進出を目指す地域によって、条件が変わってくるため、自社に適したものを選ぶのは簡単ではありません。

そこで本記事では、越境ECプラットフォームの種類や地域別のおすすめを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

越境ECの概要については以下の記事もご参考ください。

越境ECには自社型とモール型がある

越境ECプラットフォームの種類は、大きく分けて下記の2種類です。

- 自社型

- モール型

自社型は、企業(個人)が独自のドメインを取得してサイトを立ち上げ、そのサイト内で商品の売買を行うことを指します。比較的自由度が高く、サイトデザインや機能のカスタマイズが可能です。初期費用は多くかかりますが、それ以降販売手数料などはかかりません。

モール型は、さまざまな企業が出店しているサイトに自社店舗のページも作成し、商品の売買を行う方法です。サイトの認知度も高いケースが多く、集客力も期待できるので、立ち上げ当初でも購入につながりやすいことが特徴です。また、自社型に比べ、初期費用は抑えられますが、出店料や販売手数料がかかる上、サイト内で個性を出しにくいなどの問題があります。

おすすめの自社型越境ECプラットフォーム5つ

次に、自社型でおすすめの越境ECプラットフォームを5つ紹介します。越境ECは、言語や通貨、配送などの条件も異なるため、専用のECプラットフォームを選ぶことが大切です。

※本記事は2023年1月時点の情報です。詳細については各サービスにお問い合わせください。

カナダ発のECプラットフォーム“Shopify”

「Shopify」は、カナダ発祥のECプラットフォームで、世界一のシェアを誇ります。専門知識がなくても、越境ECサイトを作れることが特徴で、2017年より日本語にも対応しています。毎月25ドルから利用できるため、スモールビジネスとして展開したい場合にも適しているでしょう。

デザインも充実しているため、おしゃれなECサイトを希望している人にもおすすめです。また、Shopifyと連携している6,000種類以上のアプリを使うと、さまざまな機能を追加できます。ECサイト作成のみならず、長期間の運営や成長にも対応しやすいECプラットフォームと言えるでしょう。

Shopifyについては以下の記事で在庫管理方法を解説しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

世界トップクラスのオープンソースECプラットフォーム“Magento(Adobe Commerce)”

「Magento」は、業界でも人気のオープンソースECプラットフォームです。無料で使えることや、カスタマイズの自由度が高いことも魅力の1つです。

また、60カ国以上の多言語や、50通貨に対応している点も越境ECに適している理由と言えるでしょう。

ただし、PHPでの設計が必要になるため、多少の専門的な知識や技術が必要です。社内で対応できないときは、制作業者に外注し、細かな設計も含めて委託しましょう。

「Magento(Adobe Commerce)」公式サイトはこちら

サイト制作が無料で行える“Wix”

「Wix」は、イスラエル発祥のプラットフォームで、無料でサイト制作を行えます。ただし、カート機能が有料となる点には注意が必要です。テンプレートの種類が多く、業種や目的に適したものを見つけやすい点が特徴で、AIを使った自動作成ツールも用意されています。

スマホ向けのモバイルサイトも簡単に作成でき、SEOツールも含まれているため、手軽に対策も行えるでしょう。多言語に対応しており、通貨換算ツールなど必要なシステムもそろっています。

アジア向け越境ECに強い“LaunchCart”

「Launch Chat」は、おもにアジア圏(台湾・中国・韓国・マレーシア・インドなど)での出店を検討している企業におすすめのプラットフォームです。対応国を限定しているため、決済方法やサーバーエリアの最適化も行いやすいでしょう。

商品販売はもちろん、リピート通販や定期購入にも対応しており、SMSやMMSにも対応しています。初期費用のコストも低く、毎月32,780円から利用できるので、アジアで越境ECプラットフォームを作ってみたい企業におすすめです。

パーソナライズ機能がついている“Live Commerce”

「Live Commerce」は、ECプラットフォームのなかでも、ユーザーの好みなどを反映するパーソナライズ機能に対応しているのが特徴です。パーソナライズ機能を活用することで、関連商品やおすすめ商品の表示やAIによる機械学習が可能となります。

また、商品を登録したあと、GoogleショッピングやFacebook広告での販売もできるため、さまざまなプラットフォームで越境ECを始められるでしょう。

越境ECプラットフォームにおいての課題である集客の難しさを解消しやすいプラットフォームを探している企業におすすめです。

【地域別】おすすめのモール型越境ECプラットフォーム

知名度や集客力が期待できるモール型。初めて越境EC運営を行う企業にはとくにおすすめです。ここからは、地域別におすすめの越境ECプラットフォームを紹介します。

中国でおすすめの越境ECプラットフォーム

中国で越境ECに挑戦したい企業向けに、おすすめのモール型プラットフォームを紹介します。

中国最大のECモール“天猫国際(Tmall Global)”

「天猫国際(Tmall Global)」は、アリババグループの中国最大の越境ECプラットフォームです。中国市場に参入している多くの企業が天猫国際で出店しており、日本の大手企業も利用しています。

認知度の高さを活かした集客力が魅力のプラットフォームです。中国での出店を検討している企業は、ぜひ検討してみてください。

アリババグループが運営する“考拉海購(Kaola)”

「考拉海購(Kaola)」も、アリババグループの越境ECプラットフォームであり、80カ国以上の国や地域に進出しています。そのため、出品しているブランドも1万以上と多く、日本企業も数多く活用しているプラットフォームです。

企業から正規の製品を仕入れるのが特徴で、信頼度の高さや安心感でも知られています。ユーザーの多くは女性で、若く購買力の高い中間層が多いのも特徴です。

電化製品に強い“京東国際(JD Worldwide)”

「京東国際(JD Worldwide)」も、中国で高い支持を得ている越境ECプラットフォームです。日本商品の売り上げも好調で、越境ECを始めたい企業に向いています。とくに家電の販売に定評があるプラットフォームです。

中国の国内シェアは第2位で、即日配送など物流ネットワークが強い点が特徴と言えます。

アメリカでおすすめの越境ECプラットフォーム

次に、アメリカでおすすめの越境ECプラットフォームを紹介します。

日本でもおなじみ“Amazon”

誰もが知っているほど知名度の高いAmazonは、グローバルアカウントを作ると越境ECプラットフォームとして利用できます。アメリカでのEC市場No.1のシェア率を誇り、集客力に優れている点が特徴です。

出品方法や不具合などが発生しても、Web上で情報を集めやすいため、迅速に対応しやすい点もAmazonのメリットと言えます。まずは安心できるプラットフォームで運営したいという企業に向いているでしょう。

1995年から運営されている老舗“eBay”

「eBay」は、アメリカ発祥のモール型ECプラットフォームです。アメリカ国内でも第2位のシェアを獲得するほどで、世界190カ国が対象国となります。フランス、ドイツ、カナダなどでも需要が高く、商品の出品数によっては、無料で出品することも可能です。プランは6種類から選択できます。

Shopifyとも連携している“Walmart”

「Walmart」は、アメリカ最大のスーパーマーケットチェーンであり、ECプラットフォームも展開しています。かつては、アメリカ国内の業者向けの出店がメインでしたが、現在は許可を取れば越境ECプラットフォームとしても利用可能です。

シェア率が高いこと、日用品を始め家電や化粧品など、商品展開の豊富さでも知られています。

日本のサービスで安心“メルカリ”

「メルカリ」は、日本向けのECプラットフォームとして知られていますが、海外からも商品を購入できるため、越境ECサイトとしても利用可能です。使いやすく操作性が高いのはもちろん、出店・運用のハードルが低く、初めてEC運営する方でも使いやすいのが特徴です。

また、海外のユーザーからの受注の場合、購入代行サービス「Buyee」の国内拠点に商品を発送するだけでよいため、出店者が海外発送手続きをする必要がありません。無料で始められますが、10%の販売手数料がかかる点には注意が必要です。

そのほかの地域でおすすめの越境ECプラットフォーム

上記以外の地域でも人気のある越境ECプラットフォームを紹介します。アジア圏でもそれぞれ違ったプラットフォームがありますので、参考にしてみてください。

【東南アジア】Shopee

「Shopee」は、2015年に設立された越境ECプラットフォームです。日本から販売可能な国は5カ国で、シンガポール、タイ、台湾、マレーシア、フィリピンへ展開できます。

2021年には、総合ダウンロード数で世界No.1を獲得していること、登録だけでなく、実際に販売をしている出店者が多いことでも知られています。日本語対応可能なスタッフと、サポート体制が充実している点も魅力と言えるでしょう。

【台湾】PChome

「PChome」は、台湾国内で知名度が高く、日用品や生活用品、家電などの商品をおもに取り扱っているモールです。

機能も充実しており、台湾国内であれば、24時間以内での配送も可能です。取り扱っている商品の数が多く、台湾での知名度も高いため、台湾をメインに越境ECを考えている企業におすすめと言えるでしょう。

【タイ】Lazada Thailand

「Lazada Thailand」は、タイ発祥の越境ECプラットフォームです。アジア6カ国(シンガポール、フィリピン、ベトナム、インドネシアなど)に対応しているため、アジア圏で越境ECを始めたい企業に向いています。

運営元は、中国大手のアリババグループであるため、信頼感もあるので、越境ECプラットフォームとしておすすめです。

【韓国】G-market

「G-market」は、韓国発祥の越境ECプラットフォームです。シェア率が高く、イーベイ・ジャパンにより、下記のようなサポートや特典を受けながら出店できます。

- 無料翻訳

- 出品料無料

- カスタマーサポート、海外への送り状作成、通関サポートの代行

韓国で人気の美容アイテムの販売などを考えている事業者は、ぜひ利用を検討してみてください。

結局どこがよい?越境ECを選ぶポイントは?

越境ECのプラットフォームを選ぶ際は、下記のようなポイントを意識しましょう。

- 自社型とモール型のどちらがあっているのか検討する

- サポートが充実しているかを確認する

- 自社商品の売れ筋がよいプラットフォームか調査する

また、出店する国で認知度が低い商品や企業だと、自社型では集客が難しく、思うような成果につながらない可能性があります。そのような場合は、モール型も併用し、集客力を高めて売り上げにつながる工夫を行いましょう。

越境ECで人気の日本の売れ筋商品

最後に、越境ECで人気のある商品について解説します。売れ筋商品のジャンルを把握しておくことは、越境ECの成功にもつながる可能性があるため、確認しておきましょう。

電化製品

日本の電化製品は世界的にも需要が高く、性能や耐久性でも高く評価されています。なかでも冷蔵庫や炊飯器、電子レンジなど、高価格帯の電化商品に人気があるようです。

ドライヤーや美顔器などの美容家電も需要が高いため、該当する商品を取り扱っている場合は、越境ECを行ってみる価値があるでしょう。

漫画やアニメなどの関連商品

日本のビジネスのなかでも、漫画やアニメも人気が高く、世界的に評価されています。貴重なアニメグッズの場合は、高価格帯でも購入してもらいやすい傾向にあり、幅広い世代に人気のジャンルといえるでしょう。

漫画やアニメの関連商品として、ぬいぐるみやキーホルダーなども、越境ECにはおすすめです。

アパレルや衣服などのファッション関連

日本のアパレルなどファッション関連の商品は、越境ECでも人気があり、ニーズの高いアイテムです。とくにアジア圏での需要が高く、実店舗が展開されているケースもあるため、知名度がある可能性もあります。そのため、越境ECでも十分に集客でき、売り上げにつながる可能性があるでしょう。

食料品や日用雑貨

おもにアジア圏での需要が高く、安全性や信頼性の高さから日本の食品や日用雑貨の需要が高い傾向です。化粧品はもちろん、赤ちゃん向けのアイテムや健康用品なども人気があり、安心感があるからこそ少し高めでも購入されているようです。

まとめ:自社に合った越境ECプラットフォームを選択しよう!

越境ECプラットフォームの選択は、自社商品に適しているかや、サポート体制などが重要です。また、国や地域によってもニーズは異なるため、どんなに優れたECプラットフォームを選んでいても、必ず成功するわけでもありません。そのため、出店したい国のニーズ調査も非常に重要となります。

越境ECを行う際は、ぜひ本記事を参考にしていただき、自社の商品にマッチした越境ECプラットフォームを探してみてください。

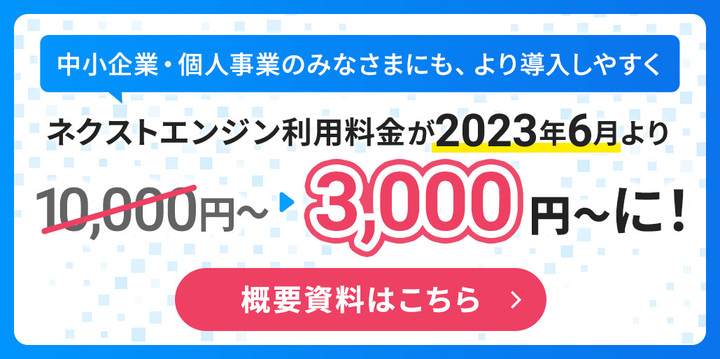

EC運営を一元管理!EC効率化にはネクストエンジン!

越境ECプラットフォームで海外進出を考えている方の中には、現在の業務が忙しすぎて、なかなか新しい事業に手が回らないと感じている方も多いのではないでしょうか? そんな方にはEC一元管理システムの「ネクストエンジン」をおすすめします。

ネクストエンジンでは、複数の店舗を運営していても、受注管理や在庫管理、商品の登録を一元化でき、業務をずっと楽にすることができます。

越境EC参入にとどまらず、「事業をもっと拡大したいけれど、現在の業務が忙しく、時間に余裕がない!」という事業者の方も、ぜひ一度ネクストエンジンにご相談ください。EC運営を自動化・効率化することで、貴社の成長をサポートさせていただきます!

以下から詳しい資料を無料でダウンロードできますので、まずは資料請求をご利用ください。

国を越えて電子商取引を行う越境EC。経済のグローバル化が進む中、海外へ渡航せずに取引ができることから、一気に市場規模が拡大しています。

その中でも中国市場は大きく、越境ECを検討中の方の多くは「中国の越境ECの参入方法は?」「中国のECの現状は?」などの疑問を抱えているのではないでしょうか。

そこで、本記事では中国の越境ECの参入方法・守るべきルール・ポイントなどを解説していきます。

中国へ越境EC参入するにはどうすればいい?

中国へ越境EC参入するには、おもに以下の5つの方法があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。

中国で展開している越境ECモールに出店する

1つ目の参入方法は、中国で展開している越境ECモールに出店することです。アリババグループの天猫国際(Tmall Global)や、京東商城グループのJD Worldwideなどの越境ECモールに出店すれば、中国に法人を作らずに中国の越境ECへの参入が可能になります。

中国越境EC用の自社ECサイトを立ち上げる

2つ目の参入方法は、中国越境EC用の自社ECサイトを立ち上げることです。近年モールへの出店要件が厳しくなっているため、中国消費者向けの自社ECを立ち上げる事業者も増える可能性も高いです。

国内で自社ECを展開する場合と同様に、集客は自社で行う必要があるため、中国人ユーザーに対しての集客施策に注力する必要があります。

越境EC事業者に業務委託する

3つ目の参入方法は、越境ECを得意とする事業者へ業務委託することです。このような事業者は独自に築いた販売経路や卸小売店舗などとの人脈があり、店頭販売・EC販売など多方面からユーザーとのマッチングを行ってくれます。

WeChatミニプログラムで展開する

中国版のLINE「WeChat」の中の出店機能「WeChatミニプログラム」を使用することで、中国の越境ECに参入できます。比較的参入は簡単で決済機能も備わっており利便性のよい機能ですが、多くの人々が利用しているアプリのため出店数が多く、知名度の低い商品やブランドは集客が難しいといわれています。

中国の企業と連携して卸売をする

中国の販売代理店や輸入業者などの企業と連携して卸売りを行うことも、中国の越境ECに参入する方法の1つです。連携先の企業によっては販売ボリュームの増加が期待できます。一方で、エンドユーザーが見えにくいためマーケティングが難しいことや、連携先の企業が主体となるビジネスになりかねないといったデメリットも考えられるでしょう。

中国EC市場が注目されているポイント4つ

なぜ中国EC市場が注目されているのでしょうか。注目されているポイントを4つピックアップして解説していきます。

ECの市場規模が世界第1位

中国のEC市場規模は世界第1位のため、世界各国から注目されています。中国は人口が多くEC市場規模の母体も大きいため、今後の成長も見込めるでしょう。

中国では以前から夫婦共働きの家庭が大半であるうえ、単身世帯も増加しており、ECサイトで購入した商品を勤務先で受け取り、自宅へ持ち帰るといった人や、ECサイトの利用者数増加にともない各所に設置された宅配ロッカーを利用する人も多いです。

中国の3大企業が市場を牽引している

中国のEC市場は、アリババ・京東・ピンドゥドゥの3大企業が市場を牽引している点もポイントの1つでしょう。

アリババグループが運営する天猫国際(Tmall Global)は、中国最大の越境ECサイトです。天猫国際が商品を仕入れて販売するB2B2C型と、企業が出店する販売手法B2C型を組み合わせてECサイトを運営しています。取扱商品が多いことや出店基準が厳しい点などから、信頼できる越境ECサイトとして中国EC市場のトップを走っているのです。

京東商城グループの京東国際(JD Worldwide)も、天猫国際と同じくB2B2C型とB2C型を組み合わせてECサイトを運営しており、配送スピードや正規品保証などの面で人気を集めています。

2015年にサービスを開始したECサイト「拼多多(ピンドゥドゥ)」は、2020年12月末時点での利用者数が7億8,800万人と発表され、初めてアリババ(7億7,900万人)を抜き、1位になったことも大きな話題になりました。今後も目が離せない企業と言えるでしょう。

ライブコマースによる商品購入が人気

ライブコマースによる商品購入が人気を集めているのも、中国EC市場が注目を集めるポイントの1つです。ライブコマースとは、ライブ配信とEコマース(電子商取引)を掛け合わせた言葉です。インフルエンサーが動画中継で商品を紹介し、視聴者が配信を見ながら商品を購入できるという新しい販売方式となっています。

キャッシュレス決済の普及

中国ではキャッシュレス決済が普及している点も中国EC市場が注目を集めるポイントです。クレジットカードよりも、支付宝(アリペイ)やWeChatペイ(微信支付)などのモバイル決済サービスの利用が主流のため、中国EC市場に参入する際にはモバイル決済サービスの導入が必要不可欠と言えます。

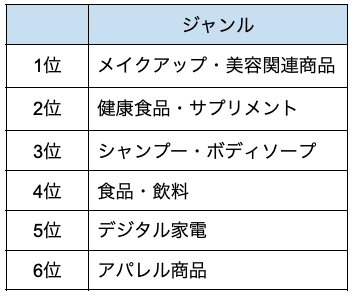

中国越境ECで人気の商品ジャンルランキング

中国越境ECサイトで人気の商品ジャンルは以下のとおりです。

中国では美容や健康への意識が高まっているため、メイクアップ用品やサプリメントを購入する方が多いようです。それに加えて日本製品への安全性・信頼性の高さから、食品や日用品などの実用的な商品も人気が高いことがわかります。

中国越境ECを行う前に理解しておきたい3つのポイント

中国越境ECを始める前に、理解しておきたいポイントが3つあります。それぞれ具体的に解説していきます。

適正価格の目安は日本での販売価格+10〜20%

適正価格の目安は日本での販売価格+10〜20%です。適正価格を決める際は、まず販売する商品がどのくらいの価格で販売されているか調べることから始めましょう。同じ商品がない場合は類似品を検索し、適正価格の参考にしてください。

次に、通関手続き時にかかる関税費用を確認します。通関手続きとは、送る商品や数量、金額、輸出先などの情報を税関に申告し、許可をもらう手続きのことです。その際に関税がかかることがあるため、その関税金額も商品の販売価格に反映する必要があるからです。

以上の2点を確認したうえで、自社での販売価格を決め、その後は販売しながら定期的に価格を見直していきましょう。

中国での顧客対応はチャットが主流

中国での顧客対応はチャットが主流です。商品に関する対応のほかに値引きの交渉もチャットで行う場合があります。使い方次第では、新商品を紹介したり、あわせ買いをすすめたりして購入を促すことも可能です。チャットの使い方が日本と異なるため、中国越境ECを始める前に理解しておきたいポイントの1つです。

ゼロから勝負するなら黒字まで3年程度の計画を立てる

2023年1月現在の中国市場でECサイトをゼロから運営する場合、3年程度で単月黒字を目指して事業計画を立てるのが一般的です。

インフルエンサーの紹介により売り上げが一気に伸びたケースもありますが、これはごく稀なケースです。投資と売り上げのバランスを見ながら、地道に育てていく必要があるでしょう。

日本とは違う?中国の越境ECで遵守すべきルール

中国の越境ECではいくつかの遵守すべきルールがあります。以下で詳しく解説していきます。

中国電子商取引法は必ず遵守する

中国における電子商取引分野に対して、秩序の維持と継続的な発展を目指して「電子商取引法」を2019年より施行開始しました。インターネットを利用した中国国内における商品の販売やサービスに適用されます。

この法律は、EC事業者にとって厳しい内容となっています。一例を挙げると、期限内に商品を提供することやサイト内での営業許可証の表示、事業を終了する際は30日前までにサイトのトップページに詳細を掲示するなど、細かく定められているのです。

中国での安全性の基準

日本から中国への越境ECの場合、商品に関わる安全性の基準は日本の法律を守るべきか、中国の法律に従うべきか判断に迷うこともあるかと思います。

販売者が日本法人であれば日本の基準を優先することが多いです。しかし、過去には中国側の安全基準が適用されたケースもありました。今後のために、こういったケースもあるという認識を持っておくとよいでしょう。

消費者への告知義務

販売者が日本法人の場合、国境を越えて取引を行う場合、販売者は購入者に対して

- 商品の品質

- 安全性

- 環境保護

- 衛生

- 表示など

の基準や技術基準を満たしていることを証明する告知書が必要です。

日本と異なる税制のルール

中国の越境ECで遵守すべきルールとして、税制が挙げられます。それぞれについて具体的に解説していきます。

直送モデルの場合は”行郵税”

行郵税とは、個人が海外で買い物をした商品や、海外から輸入した商品に課せられる関税のことです。そのため、越境ECで商品が購入され、日本から直接消費者に送付した場合、行郵税が課せられます。

ただし、50元未満の行郵税であれば免税されるので、比較的小規模の越境ECであれば直送モデルを利用するとよいでしょう。

保税区モデルの場合は“越境EC電商税”

保税区モデルとは、保税区内にある保税倉庫に、事前に商品を保管しておき、購入されればその保税倉庫から購入者に商品を発送するモデルです。

保税区と保税倉庫については下記となります。

| 保税区 | 中国の税関により設置、もしくは認可されているエリアのこと。そのエリアに限り、通関手続きをせずに中国国内に商品を輸入できる。 |

| 保税倉庫 | 保税区内にある倉庫のこと。通貨手続きをせずに輸入した商品を、保管しておく倉庫。 |

保税区モデルの場合、越境EC電商税がかかります。越境EC電商税では関税が0%、増値税と消費税70%が課税されます。おもな商品の税率としては、化粧品、食品、日用品など11.2%、ワイン、貴金属など20.2%です(税率は増値税と消費税含む)。

保税区モデルの場合、商品受注後に中国国内から発送されるため、配達日数が少なく、送料も抑えられるメリットがあります。

まとめ:注意点をチェックして中国越境ECを成功させよう!

日本から中国へ国境を越えて電子商取引を行う越境EC。市場規模は大きく魅力的ですが、一方で注意が必要な点も多くあります。本記事で紹介した参入するための方法や遵守すべきルールを十分に理解した上で、中国越境ECへの参入を検討してみてはいかがでしょうか。

なお、中国以外の地域を含めた越境EC全体についてお知りになりたい方は、以下の記事もぜひご参考ください。

EC運営を一元管理で効率化するならネクストエンジン!

中国越境ECへの参入をお考えのEC事業者の皆様の中には、EC多店舗運営にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか? そんな方はぜひ、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入をご検討ください。ネクストエンジンはEC運営を効率化するシステムで、例えば商品登録・受発注管理・在庫管理などを一元化することで、ECサイトを効率的に運営できるようになります。

事業拡大による多店舗運営での困りごとに対してバックヤードからのサポートが可能です。ネクストエンジンが備えている機能については、以下の資料から無料でご確認いただけますので、ぜひご覧ください。

ドロップシッピングは、在庫を持たず、梱包や発送といった業務負担も増やさずに商品点数を増やせるため、導入していらっしゃるEC事業者さんも多いのではないでしょうか?

ただ、通常のEC運営よりも負担は軽いとはいえ、ドロップシッピング以外の商品の受注処理もしなければならず、商品点数が豊富になって受注も増えれば、当然業務量も増えていきます。そんな状態で1件ずつ受注伝票を確認していたら大変ですよね。

でも、ご心配はいりません!これからEC初心者の新人エヌイーくんと一緒に、ECシステム導入で受注処理がどう効率化できるのか学んでいきましょう!

ドロップシッピングの受注処理について学ぼう!

さて、今日はドロップシッピングでの受注処理について解説します。その前に、ドロップシッピングの仕組みは理解しているかな?

ハイ! ちゃんと過去のブログ記事「ドロップシッピングの仕組みとは?メリット・デメリットを詳しく解説」を見て予習してきました!

なんと!!(いつの間にこんなに成長して……感涙)

先輩、どうしたんですか? しっかりしてください! 今回もよろしくお願いしますよ!

ドロップシッピング導入で商品点数が増えても大丈夫!

今回はドロップシッピングでの受注処理の効率化について学びます。

自社ですべての商品の仕入れから在庫管理、出荷まで担うのは作業の負担が大きいため、一部の商品でドロップシッピングを導入しているEC事業者さんは多いと思います。

ただ、在庫を抱える心配がなく、梱包や発送といった作業負担もなくなるとはいえ、商品点数が増えれば自然と受注量も増加していき、受注伝票1件1件すべて確認して処理するのはかなりの手間となってしまいます。

いくらドロップシップを導入して売り上げが増えても、バックヤード業務が回らなくなってしまうのは困ります!一体どうしたら……?

そこでシステム導入が受注管理業務に生きてくるのです! ネクストエンジンを使えば、ドロップシッピングの商品も、今まで1つずつ対応してきたものを自動化し、受注を効率よく処理できます。

なお、ドロップシッピング以外の受注処理については本シリーズの過去記事を参考にしてください。

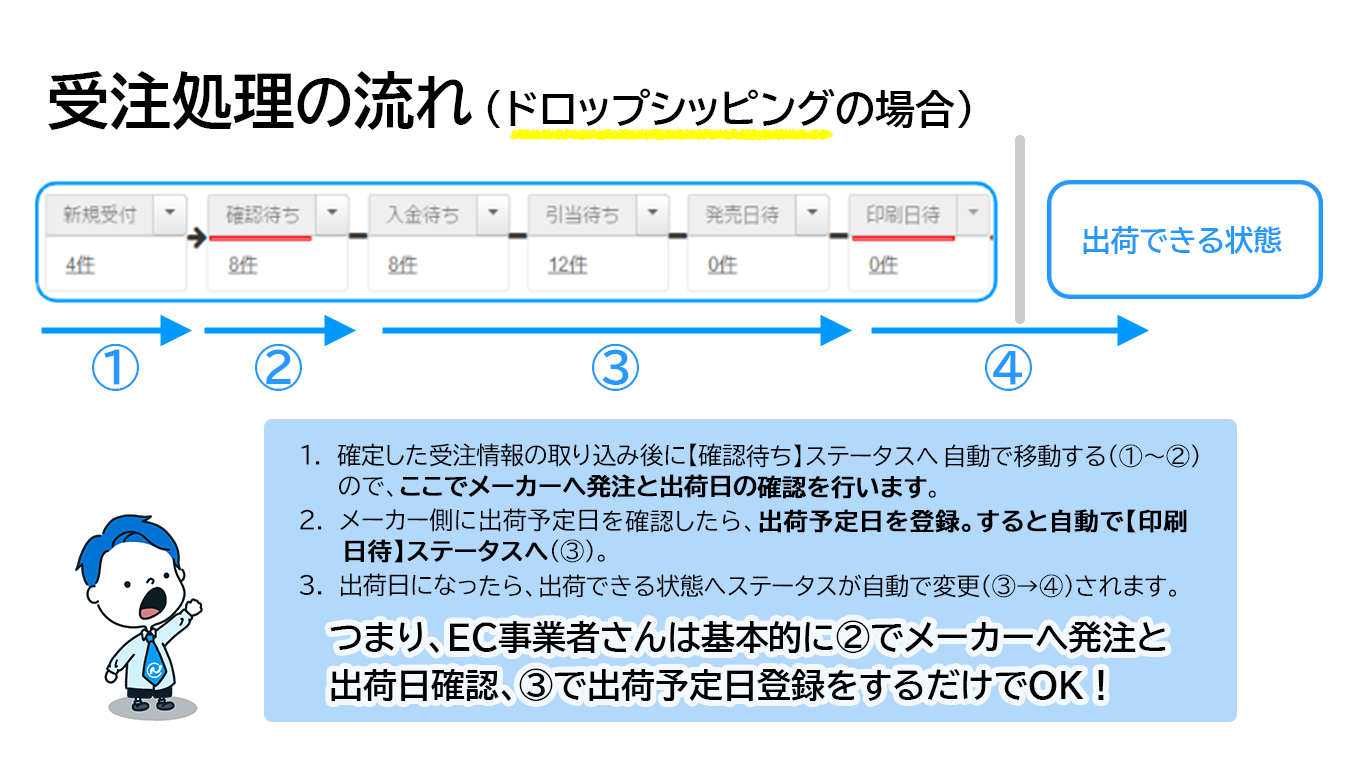

ネクストエンジンの受注処理(ドロップシッピングの場合)

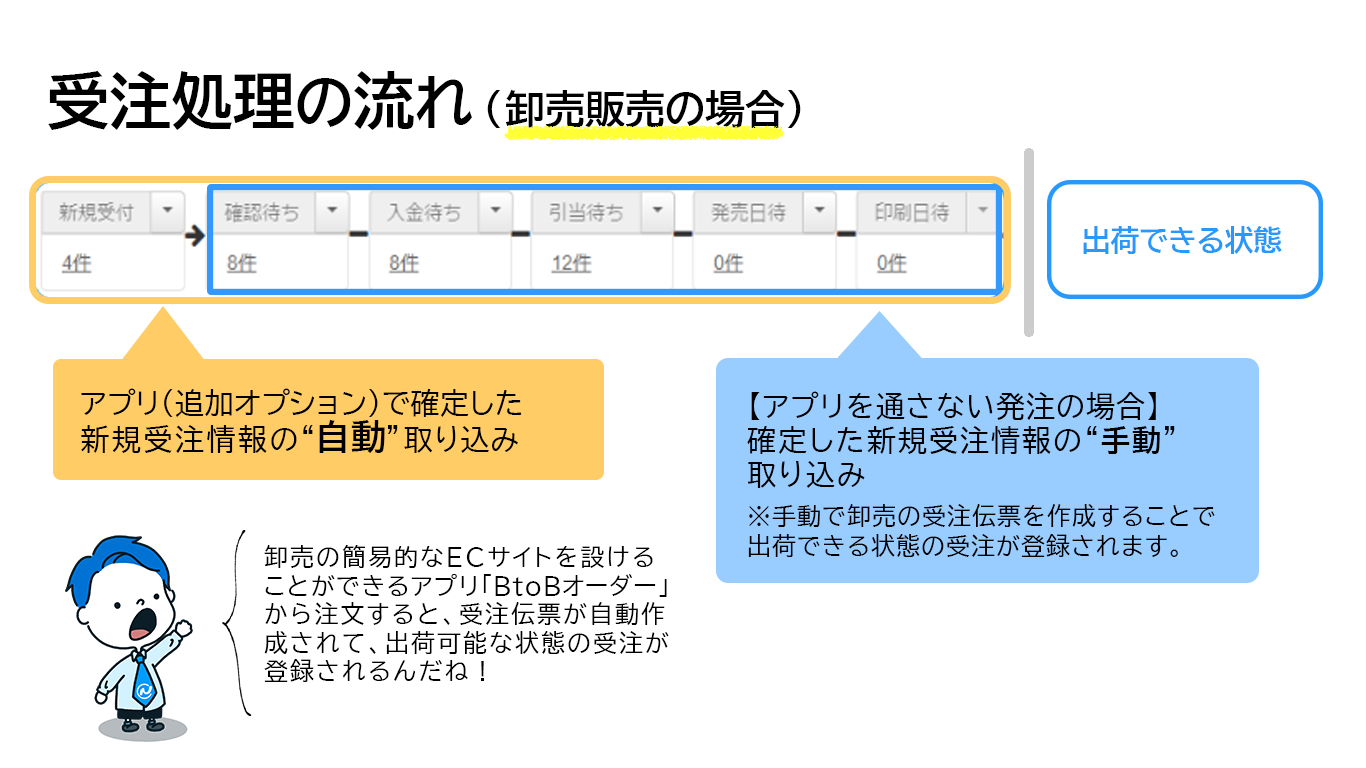

例えば、ネクストエンジンの管理画面では、上の図内の①のように、EC店舗から新規の受注が入ると自動で【新規受付】のステータスに受注案件が入り、取り込まれた商品はネクストエンジン側で在庫が確保されます。

その後、以下いずれかの方法でEC店舗で確定した受注を取り込み、【確認待ち】ステータスまで進みます(上の図内②)。

- 自動取り込み:API

- 手動取り込み:csv

- 1クリック取り込み:有効化

この【確認待ち】ステータスでは、EC事業者さんご自身でメーカーや卸業者へ発注と出荷日の確認を行っていただきます。

※【確認待ち】ステータスについては、こちら「まだ注文を1件ずつ確認している?【働くネクストエンジン – 受注処理篇】」の記事も参考にしてください。

メーカー側の出荷予定日が決まったら出荷日の情報を登録していただくと、【印刷日待】ステータスまで進みます(上の図内③)。

出荷日になったら、自動で出荷できる状態に切り替わります(上の図内④)。

これならEC事業者さん自身がやるのは“【確認待ち】で止まっている受注だけを見て、メーカー等に発注・出荷日を確認”、“出荷日を登録する”の2ステップだけでいいから業務がずっと楽になりますね!

教えて先輩!エヌイーくんの質問コーナー

受注情報の取り込みが自動で行える店舗はどこですか?

楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、au Payマーケット、Qoo10、メルカリShops、Shopify*、ショップサーブ、makeshop、ebay*、BASE*などがあります。自動連携する場合、一部(*で記した部分)はアプリの利用が必要だから注意してください

メーカーへの発注管理データはどのように用意できますか?

必要な項目に応じて、受注明細一覧(ネクストエンジン上で受注伝票の明細部分を一覧で確認できる画面)でも用意できますし、カスタムデータ作成やTēPs(テープス)といったアプリを利用すれば、仕入先ごとに必要なデータをスプレッドシートに自動抽出したり、仕入先ごとに発注メールを送るといったこともできます

なるほど。発注データの出力1つ取っても、より効率化できる方法があるんですね! あと、これからドロップシッピングを始めたいEC事業者さんに紹介しておきたいサービスはありますか?

まとめ

今回はドロップシッピングでの受注処理について勉強しました。現在ドロップシッピングを扱っている方も、これから導入予定の方も、受注業務はシステムでもっとラクにできると知っていただき、本記事がECシステム導入の疑問や不安も解消する一助となればうれしいです。

「新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室」ではネクストエンジンの運用方法についてシリーズでお伝えしています。出荷管理などシリーズの過去コンテンツはこちらからご覧ください。

今日はドロップシッピングでの受注処理効率化について学びました。ドロップシッピングで商品点数を増やしたいけど、受注量が急増して業務量が増えたらどうしよう?と心配している事業者さんにも、安心して一歩踏み出してもらえたらうれしいな。受注管理についてさらに詳しい資料が読みたい方は、以下のリンクから見てみて下さい!

ECサイトを運営していく上で、取り扱い商品の情報管理を手助けしてくれる商品マスタ。ただなんとなく作成して使ってはいるものの、これで正しいのか、もっと効果的な運用方法はないのか気になっている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、商品マスタ管理に関する基本的な内容や、商品マスタを適切に管理するために注意するポイントを具体的に解説します。ぜひご自身のEC運営の参考にしてください。

▼ネクストエンジンの商品登録機能については、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひダウンロードしてご覧ください。

商品マスタとは自社の取り扱い商品情報をまとめたもの

商品マスタとは自社の取り扱い商品をまとめたものです。項目を適切に登録・管理することで、業務の効率化が期待できます。登録するおもな情報は以下の項目です。

- 商品ID

- JANコード

- ISBNコード

- 型番

- 商品名

- 仕入価格

- 購入ロット

- サプライヤー

- 配送業者

- リードタイム

- 販売チャンネル

1つの商品に対してすべての項目が含まれるわけではなく、取り扱う商品や事業者の方針によって必要な情報は異なります。購入ロットやサプライヤー、リードタイムといった項目は、卸売やメーカーから仕入れた商品を販売する場合に登録します。

JANコードやリードタイムについては以下の関連記事もご参考ください。

EC運営の最適化には商品マスタ管理が必須

ECサイトを運営している事業者の方の中には、これまで商品マスタにそれほど力を入れていなくても、問題は起こらなかったと感じる方もいるかもしれません。

しかし、現在のEC業界においては、複数の店舗運営が珍しくありません。そんな中で商品マスタを統一せず、各店舗やモールごとに商品マスタをそれぞれ作成していると、商品の特定に時間がかかり、ピッキングに支障が出るなど、物流のスピードの低下や無駄なコストが発生しかねません。

そのため、効率的なEC運営には統一された商品マスタ管理が大変重要になってきているのです。

商品マスタ管理に必須となる情報

商品マスタ管理に必須となる情報はおもに以下の3つです。それぞれについて詳しく解説します。

商品名や商品IDなどの商品そのものに関する情報

商品マスタを作成する際、商品そのものに関する情報の登録が必要不可欠です。商品名と商品IDを登録するだけで利用できますが、この2つだけでは商品IDごとの販売実績のみしか分析できません。十分な分析をするためには、以下のような情報登録も必要です。

- 商品名

- 商品ID

- 製品コード

- 型番

- JANコード

仕入れ値や仕入れ先に関する情報

仕入れ値や仕入れ先に関する情報も商品マスタに登録しておくべき項目です。仕入れ先における商品ID、商品名、発注ロット、納期などを登録しておくと良いでしょう。

また、原価や仕入れ先の販売実績、納期などを登録しておくことで、仕入れのタイミングや売り上げ計画など、長期的な分析にも役立ちます。

商品の具体的な特徴に関する情報

商品カテゴリや販売価格、発送時のサイズなど、商品の具体的な特徴も商品マスタ管理に登録しておきたい情報です。

一例を挙げると、商品Aと商品Bを同梱で購入された場合、別途送料の計算が必要になります。商品一つひとつの発送時のサイズを入力しておくことで、情報が蓄積されて将来自動計算による仕組み化が可能です。加えて、入荷日や配送業者も登録しておけば、発送日数の目安が立てやすくなり業務効率化が図れます。

商品マスタを管理するための具体的な手順

商品マスタを管理するための具体的な手順は、以下のとおりです。順を追って具体的に解説していきます。

①商品マスタを設定するルールを定める

商品マスタを使用していく上で重要なのは、システム構築と商品ID管理です。次のように将来を予測してできる限り拡張性を視野に入れたルールを定めることで、長期的な利用が可能になります。

- 採番ルールの統一

- 1ID=1商品

- 将来を見据えたシステム構築

- 上限を考慮した桁数の確保

一度決めた商品IDを使用途中で必要に応じてメンテナンスすることも可能ですが、膨大な時間や労力が必要になる可能性が考えられるでしょう。そのため、商品マスタを設定開始した段階で、将来を見据えたルールをもとにシステムを構築していくことが重要です。

②商品マスタの登録・更新手順を統一化する

ルールを設定しシステムを構築した後は、商品マスタの登録に加え更新手順を統一化しましょう。商品名のわずかな違いや、呼び名と正式名称が異なる表記ゆれがないように、登録する商品の名前を統一するといった登録時のルールを定める必要があります。

また商品マスタを更新する人によって内容に違いが生じるのを防ぐためにも、更新手順のルールを設定したマニュアルを作ることで作業をスムーズに進められるでしょう。

③商品マスタを定期的に見直して最適化する

商品マスタに登録した情報は、定期的に見直して最適化することも大切です。使用していない商品IDをそのまま残しておくと、誤って使用してしまったり、ほかの商品と間違えてしまったりする可能性が考えられます。商品マスタに登録した情報を有効活用するためにも、最新の状態にメンテナンスしておきましょう。

また、ECサイトに合わせた最適なマスタ管理は、業務の効率化や自動化にもつながるでしょう。商品IDに規則性があれば必要なデータを抽出し集計する際も手間が省くことができます。

商品マスタを適切に管理するために!注意するポイント

商品マスタを適切に管理するための注意ポイントが2つあります。十分理解して適切に利用するために参考にしてください。

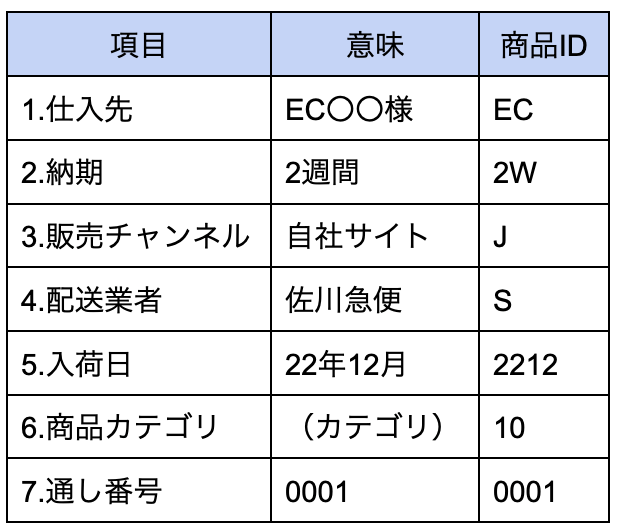

商品マスタで管理するコードの桁数を決めておく

商品マスタを適切に管理するためには、商品IDの桁数を決めておくことが重要です。「商品情報+通し番号」のように商品情報の後方部に商品IDの桁数をそろえて作成する方法がおすすめです。

「テレビEC2WJS2212100001」という商品IDを作成した場合、以下のような意味合いになります。

商品IDの桁数を揃えることで情報が整理しやすく、IDの分解を行えば必要なデータも分析できて簡単に情報の運用ができます。

ECサイトの商品コードについては以下の記事もご参考ください。

商品マスタ管理には時間をかける

商品マスタを適切に管理するためにはさまざまな情報の積み重ねが必要なため、時間をかけて1つずつ順番に行っていくことが大切です。

- 商品マスタを設定するルールを定める

- 商品マスタの登録・更新手順を統一化する

- 商品マスタを定期的に見直して最適化する

一気に仕上げたいと焦る気持ちを抑えて、時間をかけて作成していきましょう。

まとめ:商品マスタを適切に作成してEC運営を効率化しよう

ECサイトを運営していく上で適切な商品管理は欠かせません。うまく管理ができていないと物流スピードが低下したり、余計なコストがかかってしまったりします。

最適な商品管理を行い情報を蓄積することは、自社にとって資産が増えることと同じであるといえるでしょう。本稿を参考にして、適切な商品マスタを作成し、効率的なEC運営を目指しましょう!

EC運営にお悩みならネクストエンジン!

本記事では、商品マスタはとくに複数店舗運営の場合に登録情報を統一することが重要とご説明してきました。

受注処理や在庫管理といったEC運営のバックヤード業務も一元管理することで、運営がずっと効率化できることはご存じでしょうか?ネクストエンジンは「もっとECサイト運営業務を楽に行いたい」というECの現場の声から生まれたEC一元管理システムです。

ECサイト運営に関するさまざまな悩みに対して、以下のような有効活用できるサービスを提供しています。

ネクストエンジンを導入することで、ECサイト運営における負担を減らし効率化が図れます。さらにネクストエンジンについて詳しく知りたい方は、以下から無料で資料をダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

EC運営に携わっていると、予約販売という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?予約販売は、発売前の商品の注文を事前に受け付けて、発売と同時に発送する販売手法です。本記事では、予約販売を導入する方法や、導入することで発生するメリット・デメリットを紹介するのでぜひ参考にしてください。

ECサイトの予約販売とは

ECサイトの予約販売とは、発売前の商品をサイト上で公開し、事前に注文を受け付けて、発売と同時に購入者のもとに発送する販売手法です。

ここでは、予約販売で解決できる課題と受注生産との違いなどについて解説します。

予約販売で解決できる課題

予約販売は、以下の課題を解決する手段として有効です。

- 発売日が未定のため売上計画が立てにくい

- 季節物の商品を短期で販売する見通しが立てにくい

- 季節物の商品在庫の管理・確保が難しい

例えば、旬の果物といった出荷時期がその年の天候等に左右される商品や、物流の遅れが発生しやすい海外輸入品は、売上計画を立てにくいという特徴があります。

しかし、予約販売を行うことで、在庫が手元になくても販売できるため、売り上げの見通しを立てることが可能です。

また、冬の防寒具やクリスマスやお花見といった季節物の商品など、販売期間が短期間の商品でも、告知期間を長めに確保することで注文数を増やせます。

商品在庫の管理においても、予約販売で注文を取りまとめることで、一括して商品の管理・発送ができるため、業務の効率化につながるでしょう。

予約販売と受注生産の違い

予約販売と似た用語に受注生産がありますが、これらはまったくの別物です。

受注生産では、注文された数量のみを注文後に生産するので、過剰在庫が発生しません。

それに対し予約販売は、発売前に注文を受け付けるものの、すでに生産を始めており、予約販売分のほかに一般販売分も含んだ予定生産数が決まっています。

生産数が注文数に左右されないのは「予約販売」、注文された数量をピッタリ生産するのが「受注生産」です。

予約販売機能・アプリを活用する4つのメリット

ECサイトの予約販売機能やアプリを活用するメリットは、おもに4つ存在します。それぞれのメリットについて詳しく解説しますので、予約販売の導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

1.発売日が未定でも販売できる

予約販売機能を利用すれば、発売日が未定でも、注文を事前に受け付けて商品を販売できます。

これにより、商品がまだ手元にない状態でも、注文数を把握することが可能です。

注文数を事前に把握できれば、生産や仕入れの見通しが立てやすくなるため、効率的にEC運営を行えるようになります。

2.季節商品の販売機会を拡大できる

予約販売機能を利用することで、季節商品の販売機会を拡大できます。

アパレル商品であれば、冬物のダウンジャケットなどをシーズン前に予約販売することで、効率よく販売することが可能です。

とくに、流行・トレンドの商品のサイクルは2〜3カ月と短いケースもあるため、事前に多くの顧客を囲い込むことが売り上げ増加に欠かせません。

3.売り上げ計画を立てやすい

予約販売を行うことで、事前に注文数が把握できるため、売り上げ計画を立てやすくなります。

需要を事前に把握することで、生産や仕入れを調整し、過剰在庫を防げるのもメリットです。

結果として受発注業務の効率化にもなるため、無駄なコスト削減にもつながります。

4.売り切れ時のサイト離脱を防止できる

ECサイト内でせっかく顧客が商品に興味を持ったとしても、該当の商品が売り切れとなっていれば、販売機会を失ってしまいます。

しかし、予約販売機能が搭載されていれば、商品が売り切れていた場合でも予約ができるため、顧客の離脱を防ぐことが可能です。

次回の入荷が予定されてい場合は、その点を明記しておくと顧客の不安を取り除けるでしょう。

予約販売をするときの3つの注意点

予約販売はEC運営においてさまざまなメリットをもたらしますが、同時に注意すべき点も存在します。ここでは、3つの注意点についてそれぞれ詳しく解説しますので、予約販売を導入する前に1度確認しておきましょう。

支払方法の設定に注意が必要

予約販売を行う場合は、支払い方法の設定に注意が必要です。

クレジットカードを決済手段にする場合、商品の発送前に売上請求ができない点に注意しましょう。

商品の発送時に売上確定となるため、予約から発送までの期間が長い場合、クレジットカードの有効期限切れにも注意が必要です。

また、代引きでの決済の場合、受け取りを拒否されると費用を回収できないため、おすすめしません。

在庫を一気に引き受ける体制が必要

予約販売では、予約期間に注文された商品を一斉に出荷することがほとんどです。

そのため、予約期間の間、多くの在庫を保管しておく倉庫などの広いスペースが必要になります。

スペース不足に陥った場合、作業効率が悪化したり、誤配送の原因にもつながったりするため、注意が必要です。

購入者の気が変わってしまうことがある

予約販売では、予約期間が長ければ長いほど、購入者の気が変わる可能性高くなります。

理由はさまざまですが、予約待ちの間に商品購入の必要がなくなったり、金銭的に購入が厳しくなったりするケースが考えられるでしょう。

購入者が注文したことを忘れてしまうケースも考えられるため、発送前にメールでお知らせするなどの工夫をすることが大切です。

予約販売を成功させる2つのポイント

予約販売を成功させるためには、事前告知を行うことや、特典を用意することが有効です。ここでは、予約販売を成功させる2つのポイントについて深掘りしていきます。

事前告知で集客する

予約販売は、発売前の段階で、できる限り多くの人に告知することが重要です。

SNSやメルマガなどを活用して、予約販売ページへの集客を試みましょう。

集客を効率的に行うためにも、普段からSNSで情報を発信してフォロワーを増やしたり、広告で不特定多数の人に告知を行ったりすることが有効です。

ECサイトへの集客方法については以下の記事もご参考ください。

予約販売だけの特典などを用意する

予約販売だけの特典を用意することで、ユーザーに予約販売を利用するメリットが生まれます。

予約販売にお得感を感じてもらうことで、予約販売での注文数を増やせるでしょう。

特典には、ポイントプレゼントなど、ECサイトでの購入を促せるものがおすすめです。

予約販売のやり方

では、予約販売はどのように行うのでしょうか?予約販売機能は各ECモール・カートにも搭載されているため、簡単に利用できます。

ECモール・カートにも予約販売機能はある

楽天、アマゾン、BASE、makeshopなどを利用している場合は、それぞれのECモール・カートに予約販売機能が備わっています。

各ECモール・カートの予約販売機能を利用すれば、簡単に予約販売を行えるため、別途システムを導入する必要がありません。

しかし、複数のECモールやカートを利用している場合、それぞれ個別に予約商品を管理しなければならない点には注意が必要です。

多店舗運営なら一元管理システム導入もおすすめ

自社ECや複数のECモール・カートで商品を出店する多店舗運営を行っている場合は、一元管理システムの導入がおすすめです。

各ECモール・カートにログインしてそれぞれ管理する必要がなくなりますし、予約販売商品の注文をシステムが自動で取り込んでくれ、個別に確認が必要な注文以外は、商品が入荷したら自動で出荷可能な受注扱いに切り替えてくれます。

予約販売のフローを自動化し効率化できるため、繁忙期でも安心です。

商品予約へのお礼メールの例文

予約注文は、商品を発送するまでに期間が空くため、お礼メールなどで顧客に入荷日や商品情報の詳細を知らせることが大切です。

商品を購入したユーザーが後からメールを見返すことで、注文したことを忘れてしまわないようにリマインドすることができます。

商品予約後に送るお礼メールの例文を記載するので、ぜひ参考にしてください。

【お礼メールの例文】

件名:【〇〇ショップ】商品のご予約をいただき誠にありがとうございます。

△△△△様

このたびは商品のご予約をいただき誠にありがとうございます。

〇〇ショップです。

数ある店舗の中から当店をお選びいただき、誠にありがとうございます。

本商品は、◯月◯日頃入荷予定の予約販売商品となります。

以下の内容でご予約注文をお受けいたしましたので、ご確認をお願いいたします。

<注文情報>

**************************************

[受注番号] ○○○○○○○

[お支払方法] ○○○○○○○

[配送方法] ○○○○○○○

[お届け先] ご本人様宛

〒○○○-○○○○

○○県○○市○○○

**************************************

[購入品]

○○○○○○○

**************************************

価格:○○○○(円) × ○(個) = ○○○○(円) (税込、送料込)

小計:○○○○(円)

消費税:○(円)

送料:○(円)

ポイント利用:○(円)

**************************************

合計:○○○○(円)

**************************************

ご予約いただきました商品を無事にお届けできるよう細心の注意を払ってまいります。

商品到着まで、今しばらくお待ちください。

**************************************

○○ショップ

URL:http://www.***.co.jp

営業日:月~金○○:○○~○○:○○

定休日:土日祝

定休日にいただいたご連絡に関しましては、翌営業日にご回答させていただきます。

株式会社△△

住所:〒111-1111 東京都◎◎区◎◎町1-2-3

TEL:03-****-****/FAX:03-****-****

店舗連絡先:◎◎@***.co.jp

**************************************

なお、お礼メールについては以下の過去記事もご参考ください。

まとめ:予約販売を活用して効率化・売り上げアップを図ろう

予約販売は、顧客のサイト離脱の防止や、季節商品の販売機会の拡大などに役立ちます。

販売フローの効率化にもつながるため、適切に活用すれば、売り上げを大きく伸ばせるので、ぜひ活用してみてください。

EC運営を効率化したいならネクストエンジンの導入を

予約販売機能を導入し、EC運営の効率化を模索しているのであれば、ネットショップ一元管理システム「ネクストエンジン」の導入もおすすめです。

ネクストエンジンでは、受発注業務を自動化できるほか、在庫の自動連携も行っているので、多店舗運営の効率化に効果的です。

予約販売機能も搭載されており、商品が入荷していない段階では引当待ちのステータスにとどまりますが、商品が入荷した段階で自動で出荷できるステータスに切り替わるため、受注業務をずっと楽にすることができます。

予約完了メールの自動送信にも対応しているため、予約販売機能とあわせれば大きな効果を発揮するでしょう。

なお、ネクストエンジンを導入することで予約販売の受注はどう変わるのか、こちらの記事「予約販売の受注処理も効率化しよう!【新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室 Vol.2】」でもご紹介していますので、ご参考ください。

また、以下から無料で資料をダウンロードできます。ぜひご利用ください!

EC販売を始める際に考えなければいけないことの1つとして、ECモールに出店するのか、自社のECサイトを立ち上げて販売するのかということがあります。

自社ECとECモール出店にはそれぞれに特徴がありますが、ブランドイメージや店舗の世界観を大切にしたい場合には自社ECがおすすめです。

本記事では自社のECの立ち上げを検討している事業者向けに、自社ECとECモールとの違いから、自社ECを立ち上げる具体的な手法とメリットを解説します。

自社ECとは?

自社ECとは、企業が独自ドメインで独自管理するサイトのことです。自社でサイトを立ち上げて運営するため、ECモールでの出店と比較すると、ややハードルが高いといえます。

しかし、最近では自社ECを構築する手法が多様化しており、低予算かつ手軽に運営することが可能です。数年前まで、大手企業のみが選択していた自社ECという手段ですが、今では中小規模の会社も自社ECを保有しています。

自社ECとモール型ECの違いは?

自社ECとモール型ECの違いは、「自社ECは街中の独立した1つの店舗で、モール型ECはショッピングモールに出店している1店舗」というイメージをするとわかりやすいかと思います。

もっと具体的にいうと、自社ECはドメインを独自で取得しますが、モール型ECではその必要はありません。

独自のドメインを取得する自社ECは、自社でサイトを管理するため、ドメインの利用料金を支払います。一方で、モール型ECの場合は、ドメインの利用料金を支払わない代わりに、売り上げから手数料を引かれたり、毎月利用料をモールに支払ったりする必要があります。

具体的なモール型ECの代表例としては、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングが挙げられます。

自社EC運営の4つのメリット

自社ECを立ち上げることで、得られるメリットはおもに4つあります。それぞれについて詳しく解説するので、自社ECの立ち上げを検討している方はぜひ参考にしてください。

①高い利益率

自社ECを運営することで、高い利益率を確保することが可能です。仮にモール型ECに出店した場合、以下の手数料が発生します。

- 月額出店料

- システム利用料

- 決済サービス利用料

モール型ECの手数料の徴収方法はさまざまですが、毎月支払うケースや売り上げから数%引かれるのが一般的です。

自社ECであれば、これらの手数料が発生しないので、経費削減につながります。

②ECサイトのカスタマイズ性が高い

自社ECは、サイトのデザインを変更したり、さまざまな便利機能を追加したりするなど、カスタマイズ性の高さが魅力でしょう。商品を検索しやすくしたり、特集ページを組むなど、顧客の購買意欲を高める施策を行うことが可能です。

それに対して、モール型ECでは、規約に則った形で運用を行うので自由にカスタマイズできません。

③ブランディングに有効

自社ECの運用は、ブランディングに有効です。モール型ECでは、「モールに出店しているひとつの店舗」としか認識されず、商品を購入されても、お店の名前を覚えてもらえないケースもあります。

しかし、自社ECであれば、確実にお店の名前やブランドを覚えてもらえるので、リピートされやすくなるのがメリットです。

④顧客データの収集・活用がしやすい

自社ECでは、顧客情報の管理を自社で行うため、データの収集や活用がしやすいのも特長です。商品を購入した顧客の年代・性別・住まいなどのデータを集めることで、今後のマーケティング戦略に活かせます。

モール型ECであれば、得られる情報が限定的なため、データを効果的に活用するのが難しいですが、自社ECであれば効率的なデータ収集・活用が可能です。

自社EC運営の3つのデメリット

自社ECの運営はメリットがある反面、デメリットも存在します。2つのデメリットについて、それぞれ見ていきましょう。

①サイトの構築・管理・集客が大変

自社ECは自由度が高い反面、自社が主体的にサイト構築や管理を行う必要があるので、コストや手間がかかります。

また、サイトの構築に詳しいエンジニアや魅力的なサイトをデザインできるデザイナーが必要です。自社にそのような人材がいない場合は外部に委託する必要があるでしょう。コストはかかりますが、魅力的なサイトを作るための必要経費と捉えると良いかもしれません。

【関連記事】ECサイトの運営委託については以下の記事もご覧ください。

②成果が出るまで時間がかかることがある

モール型ECでは、モール自体に集客力があるため、出店開始直後からモールの集客力を利用することができます。

しかし、自社ECでは、自社の力のみで集客を行う必要があるので、成果が出るまでに時間がかかります。商品やブランドの知名度を広めるため、広告やSEO対策、SNSなど、さまざまな施策が必要です。

【関連記事】ECサイトの集客方法については以下の記事もご覧ください。

自社ECの構築方法5つ!費用や特長も解説

自社ECを構築する方法として5つの方法を紹介します。それぞれの特長を理解して、費用や事業規模から、自社にピッタリの方法を見つけてください。

①フルスクラッチ

フルスクラッチは、自社の基幹システムなどに合わせ、ゼロから自由にECサイトを制作する方法です。思いどおりの要件で自由にECサイトを作れるメリットがありますが、コストや時間がかさむデメリットがあります。

また、フルスクラッチはシステムが古くなっていくので、数年に1度システムを一新することでさらに費用が必要です。自由度の高いEC運用を可能にしますが、多額のコストもかかるので、年商50億以上の大規模ビジネスを展開している事業者に向いています。

②ECパッケージ

ECパッケージは、ECサイト構築に必要な機能が最初から備わっているのが特長です。拡張性が高く、標準機能で足りない部分も、自社用にカスタマイズすることで補えます。フルスクラッチのように複雑なシステム連携を行えますが、基本的には標準機能で足りない部分だけを開発するので、開発コストを抑えられるのがメリットです。

しかし、サーバーやネットワークを自社で用意する必要があり、システムの老朽化も避けられないのがデメリットといえます。ECパッケージは、年商1億円以上のビジネスを展開している事業者におすすめです。

③オープンソース

オープンソースもパッケージの一部ですが、上記で紹介したパッケージとはライセンス費用がかからない点で異なります。ライセンス費用がかからないため、安価でECサイトを作れるのがメリットです。

しかし、オープンソースは、安価でECサイトを作れる反面、障害が発生した場合はすべて自己責任というデメリットがあります。ECサイトを構築する技術力があり、サーバー保守が可能な会社であれば、安価でECサイトを構築できるのでおすすめです。

④ASP

ASPサービスは、ECに必要な機能が豊富に搭載されているので、ITの知識や技術力がなくても独自ドメインで簡単にECサイトを立ち上げられるのが特長です。機能が豊富にそろっていながら、低価格でECサイトを立ち上げられるのがメリットでしょう。

また、ECシステムが古くならないASPサービスは、システムのバージョンアップにコストがかからないのも大きなメリットです。

しかし、ASPは自社用にカスタマイズするのが難しいというデメリットがあります。自社業務をASPの仕様に合わせられれば、低コストで効率的なECサイト運用ができるのでおすすめです。

⑤クラウドEC

クラウドECは、クラウド上でECサイトを立ち上げ、運営する方法です。パッケージなどのプラットフォームを自社サーバーにインストールする必要がなく、常に最新の環境で利用できます。ASPやパッケージ、フルスクラッチのメリットをそれぞれ取り入れることが可能で、比較的安価で自由なECサイト運営ができるのがメリットです。

しかし、ASPよりもコストがかかるので、中規模以上の事業を運営している事業者に向いているといえます。

自社ECの構築方法に悩んだらASPを導入しよう

上記で5つの自社EC構築方法を紹介しましたが、最もおすすめなのはASPの導入です。ASPは5つの構築方法の中で最も低コストで導入ができ、常に最新状態のプラットフォームを利用できます。拡張性の低さをデメリットとして紹介しましたが、アプリを使って拡張性の高さを実現しているサービスもあるので、自社の業務に合わせて適切にカスタマイズすることが可能です。

ASPは導入するハードルが最も低いといえるので、初めて自社ECを構築する事業者はASPの導入を検討してみてください。

自社ECを成功させる3つのポイント

自社ECは成果が出るまでの道のりが長く、思うような成果を得られていない企業も少なくありません。ここでは、自社ECを成功させる3つのポイントを解説するので、ぜひ参考にしてください。

①商品イメージとサイトビジュアルに一貫性を持たせる

サイトのビジュアルは、商品イメージに沿う形で設計し、両者に一貫性を持たせることが重要です。「何の商品を売っているサイトなのか」が一目でわかるメインビジュアルで、サイトに訪問したユーザーが離脱するのを防ぎましょう。

②サイトへ誘導する導線を意識する

自社ECサイトを立ち上げても、ただちに顧客がやってくるわけではありません。サイトへ誘導する導線を構築し、顧客を集客する必要があります。公式のアプリの開設やSNSでの発信が、集客方法として有効です。

③顧客情報を分析してファンを増やす

ECサイトの売り上げを増加させるためには、リピーターを増やす必要があります。商品を購入した顧客の情報を分析し、同じ年代・性別の人に同一商品をおすすめしたり、1度購入した顧客に次のおすすめ商品をメールで紹介したりするのが有効です。

メルマガやアプリのプッシュ通知などは、マーケティングオートメーションを導入して自動化すれば、効率良く顧客にアプローチできます。

まとめ:自社ECを構築して販売収益を伸ばそう!

自社ECは、高い利益率を実現し、拡張性が高いので自由なサイト運用を可能にするのがメリットです。多額のコストやITに関する技術力を必要としますが、ASPであれば、コスト面や技術面から導入するハードルが低いので、初めて自社ECを導入する事業者に向いています。これから自社ECを構築しようという事業者の皆さんは、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。

以下からECサイトをはじめて立ち上げる方向けの資料をダウンロードできます。ぜひこちらもご活用ください。

自社ECもモール運営もまとめて◎!EC運営の効率化ならネクストエンジン!

自社ECを構築し、効率的な運営を行いたいとお考えでしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入がおすすめです。

すでに自社EC以外にモール出店されている場合や、現在は自社ECのみを考えているけれど将来的にモール展開も検討したいという方も多いのではないでしょうか?

ネクストエンジンは多店舗運営に強く、すでにモール出店されている場合には、自社ECと結びつけることで効率的なEC運用を実現できます。在庫が自動連携されるので、手動で在庫更新を行う必要がなくなり、売り越しの心配もなくなります。

実際にネクストエンジンを導入されており、自社ECとモールで複数店舗出店されている事業者様からは「以前は在庫数の入力ミスや欠品の放置が散見されましたが、導入後は在庫数を自動で振り分けられるので在庫管理の負担も大幅に軽減されました」というお声をいただいています。

これから自社ECの構築を行い、販路を拡大しようと考えている方は、ECのバックヤードをサポートできるネクストエンジンの導入も合わせてご検討ください。

以下から無料で資料がダウンロードできます。お気軽にご利用ください。

ECサイトで商品を販売する場合、JANコードを取得することで商品の在庫管理の効率化など多くのメリットを得られます。しかし、これからEC運営を行う人の中には、JANコードについて詳しく知らず、取得方法がわからないという方もいることでしょう。2021年には制度の改定もされたため、本記事では改定での変更をふまえた上でJANコードに関する基礎情報を解説し、取得方法もあわせてご紹介するのでぜひ参考にしてください。

また、過去記事では商品コードとJANコードの違いについてもまとめています。ご興味のある方は、ぜひこちらもご覧ください。

▼ネクストエンジンの商品登録機能については、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひダウンロードしてご覧ください。

JANコード取得前にまず知っておきたいこと

まずはJANコードに関する基礎情報から理解しましょう。

JANコードとは商品情報を記したバーコードのこと

JANコードとは、商品一つひとつに割り振られている商品情報を記したバーコードのことです。

JANコードは国際基準の識別番号となっており、「どの事業者の、何の商品か」という情報がバーコードに記録されています。

JANコードはJapanese Article Numberの略で、日本における呼称です。国際的にはEANコード(European Article Number)、またはGTIN-8、GTIN-13と呼ばれています。

JANコードは3種類のコードで構成されている

JANコードの基本は3種類のコードで構成されており、その内訳は右から順に、GS1事業者コード・商品アイテムコード・チェックデジットとなっています。

JANコードには、13桁の数字で構成されている標準タイプと、8桁の数字で構成されている短縮タイプの2種類があります。標準タイプは3種類のコードが使用されていますが、2021年の制度改定により、短縮タイプについては1商品ごとに8桁のGTIN-8ワンオフキーを貸与する方式に変更になりました。これから新規取得する方は対象ですし、既存の事業者の方でも有効期限が2021年10月以降であれば新制度の適用対象となりますのでご注意ください。

標準タイプは10桁(2021年の新制度から開始)か9桁または7桁のGS1事業者コード、2桁か3桁または5桁の商品アイテムコード、1桁のチェックデジットとなっています。短縮タイプはチェックデジットを含む8桁のワンオフキーが貸与されます。

JANコードを取得し、活用するまでの流れ

JANコードの取得方法を見ていきましょう。活用するまでの4つの流れを紹介しますので、JANコード取得時の参考にしてください。

①まずはGS1事業者コードを取得する

まずはJANコードを構成する1つ目のコードであるGS1事業者コードを取得しましょう。GS1事業者コードは、インターネットでの取得が主流ですが、書面の郵送によっても取得が可能です。

GS1事業者コードとはJANコード取得に必須の番号のこと

GS1事業者コードとは、JANコードの取得時に必要な9桁、または7桁の番号となります。また2021年8月以降は商品アイテム数の利用予定数が100アイテム以下の事業者に対して、10桁の事業者コードの付与も開始しました。

GS1ジャパン(一般財団法人流通システム開発センター)がコードを管理し、事業者に貸与しています。GS1事業者コードは、事業者単位で申請・登録を行い、1年ごとにGS1各国の情報管理水準に合わせて更新もしくは登録内容の変更をする必要があります。

取得方法① オンラインで取得する場合

GS1事業者コードのオンライン取得は、以下の5つの手順で行います。

1.GL1ジャパンにアクセスし、新規登録を行うページに進む

2.メールアドレスを登録する

3.申請フォームを入力する

4.登録申請料を支払う

5.登録通知書を受け取る

まずは、GS1ジャパンのウェブサイト(https://www.gs1jp.org/)にアクセスし、トップページ上部にある「各種コード登録・概要」からプルダウンメニューを表示させます。その中から「GS1事業者コード・JANコード」を選択し新規登録ページに進みましょう。

メールアドレスを登録すると、登録したアドレス宛に登録用のリンクが送られてくるので、申請フォームを入力します。

申請が完了したら、登録申請料を指定の方法で支払い、登録通知書を受け取れば、GS1事業者コードの取得は完了です。

取得方法② 書面申請で取得する場合

オンライン上での申請が困難な場合は、郵送による書面申請を行うことも可能です。

郵送で手続きしたい場合は、新規申請のお問い合わせページから申請することができますが、オンライン上での手続きよりも、時間がかかるので注意しましょう。

②アイテムコードを設定する

次にJANコードを構成する2つ目のコードであるアイテムコードを設定します。アイテムコードの自動更新を解説するのでぜひ参考にしてください。

設定方法① 種類に応じたアイテムコードを設定する

アイテムコードは、商品の種類や色などに合わせて任意での設定が可能です。

GS1事業者コードが9桁の場合は、3桁の「001~999」の間で商品アイテムコードを設定し、GS1事業者コードが7桁の場合は、5桁の「00001~99999」の間、10桁の場合は「01~99」で設定します。

設定の際は規則性を持たせることが重要で、同じ商品に違う番号を付けたり、違う商品なのにほかの商品と同じ番号を付けることのないよう注意が必要です。

設定方法② チェックデジットを算出する

チェックデジットは、JANコード末尾の1桁の数字のことです。JANコードを読み取った際に、数字列の誤りがないかを検知するために利用されています。

GS1事業者コードと商品アイテムコードの数字をもとに、特殊な計算式を用いて算出されているので、計算方法が複雑です。

しかし、GS1Japanがチェックデジットを簡単に算出できる計算フォームを用意しているので、こちらを活用しましょう。※

③JANシンボルを印刷・通知する

JANコードの取得後は、JANシンボル(バーコード)にして印刷し、取引先にJANコードを通知します。取引先に自社商品のJANコードを確認してもらい、さらに商品マスタに登録してもらうことで、商品管理の効率が上がります。

完成したJANコードを印刷する

完成したJANコードは、JANシンボル(バーコード)にして自社のバーコード印刷が可能なプリンターで印刷するか、印刷会社に依頼することで印刷できます。JANシンボルは、JIS規格によって定められた印刷サイズや品質基準に適合している必要があるので、不安な場合は印刷会社に依頼してください。

GS1Japanのホームページにも、JANシンボルの印刷可能な会社やバーコード検証サービスを行う会社の記載があるので、確認してみましょう。

取引先にJANコードを配布して通知する

JANコードを商品カタログや契約書などに記載して取引先に通知します。JANコードを確認した取引先は、自社の基幹システム※に商品マスタを登録するので、在庫管理システム等※を活用することで、効率的な在庫管理が可能になるでしょう。

商品の発送作業が効率化されるだけでなく、棚卸誤差防止や発送漏れの防止にも役立つため、事業者と取引先の双方にメリットがあります。

※基幹システムや在庫管理システムについては下記の記事で詳しく解説しています。

【関連記事】

④定期的に更新する

2021年8月以降、新規登録の事業者は1年ごとの更新もしくは登録内容の確認が必要になりました(既存の事業者の場合、有効期限が2021年10月以降が対象)。また、登録申請料および更新申請料の支払いは1年払いと3年払いを選択できるようになっています。更新手続きの1〜2カ月前には必要な書類が届くので、JANコードを継続して利用する場合は必ず更新手続きを行いましょう。

JANコード更新方法① オンラインで取得する場合

有効期限の1〜2カ月前に「更新申請書」が届くので、更新申請書に書かれた申請IDを確認します。

その後は申請IDを使い、GS1Japanのホームページからメールアドレスの登録を行いましょう。登録したアドレス宛にURLが送られてくるので、アクセスしたら、申請フォームに必要事項を入力します。

更新申請料を支払った後、内容に不備がなければ約10営業日で更新後の内容が記載された登録通知書が届きます。これで更新手続きは完了です。

JANコード更新方法② 書面申請で更新する場合

有効期限の1〜2カ月前に「更新申請書」が届くのは、オンラインで更新する場合と同じです。

更新申請書に必要事項を記載し、更新申請料を支払った後に更新申請書を郵送で提出しましょう。

更新申請料を支払った後、内容に不備がなければ約2〜3週間で更新後の内容が記載された登録通知書が届きます。これで更新手続きは完了です。

状況に応じた変更/返還手続きも忘れずに

社名や住所など、事業者の情報が変更になった場合は、変更手続きが必要です。「登録事項変更届」に変更する項目を記入し、GS1Japanに提出します。

また、GS1事業者コードを利用しなくなった場合は、返還手続きが必要です。GS1Japanへ連絡し、「返還届」を提出しましょう。

JANコードを取得する4つのメリット

JANコードを取得することで、おもに4つのメリットを得られます。それぞれ解説していきますので、JANコードの取得をお考えの方は参考にしてください。

①販路の拡大

JANコードを登録することで、JANコードの登録が義務付けられているECモールに自社商品を出品できるようになり、販路の拡大が見込めます。

JANコードの登録が義務付けられていないECモールにおいても、JANコードを登録しておくことで検索されやすくなり、売り上げの拡大が見込めるでしょう。

また、JANコードは世界共通の識別番号であるため、設定しておけば海外のECサイトに出品する際もスムーズな出品が可能です。

現在は自社サイトでのみ販売をしている場合でも、将来的にほかのECモールへの出店を考えているのであれば、事前にJANコードを設定しておくことをおすすめします。

②業務の効率化

JANコードを活用することで、発送前の検品作業や在庫管理業務を効率化できるでしょう。

JANコードが設定されていない商品の場合は、注文された商品と実物が一致していることを入念に確認する必要がありますが、JANコードが設定されていればスキャン1つで確認することが可能です。

商品を発送した場合の在庫変動も自動で処理されるため、手入力を行う手間がなくなるのも大きな利点です。

③誤配送の防止

JANコードを活用することで、誤配送防止に役立ちます。スキャン1つで商品情報と注文情報を照合できるため、間違った商品がピッキングされている場合でも、システムが警告して知らせてくれます。

正しい商品を読み込まないと、明細書や送り状が出てこない仕組みにすれば、誤った商品を梱包してしまうというミスを抑えられるでしょう。

誤配送がなくなれば顧客満足度が上がるので、リピーターの確保やブランドの信頼性向上につながります。

④データ管理の効率化

JANコードは国際的な識別番号なので、同一商品以外で同じ番号が付くことはありません。

そのため、異なるECサイトでも共通の商品として認識ができるので、データ管理が効率的に行えます。

注意!JANコードの取得数には上限がある

登録することで多くのメリットをもたらすJANコードですが、取得数には上限があるため、注意が必要です。

10桁のGS1事業者コードの場合は100アイテムまで、9桁のGS1事業者コードの場合1,000アイテムまで、7桁のGS1事業者コードの場合、10万アイテムの設定が可能です。

新たにGS1事業者コードを申請すれば、JANコードの上限を増やすことができるので、JANコードの上限に近くなってきたら、早めに申請しましょう。

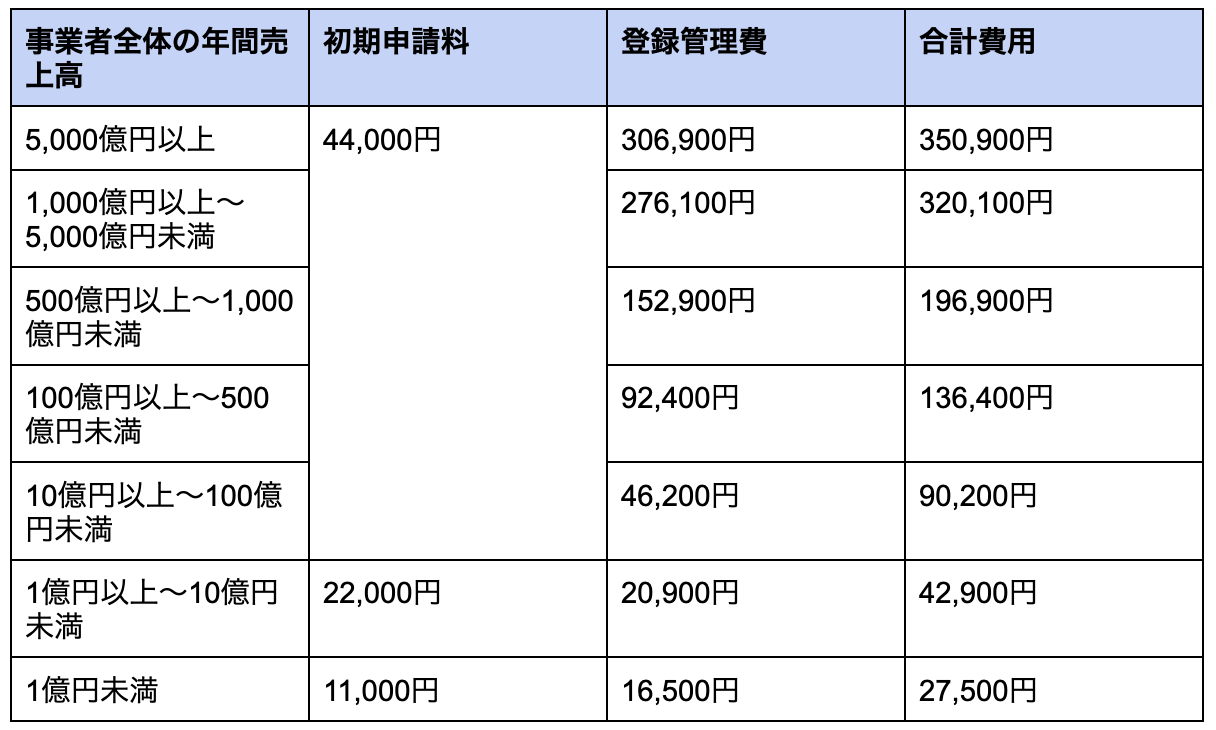

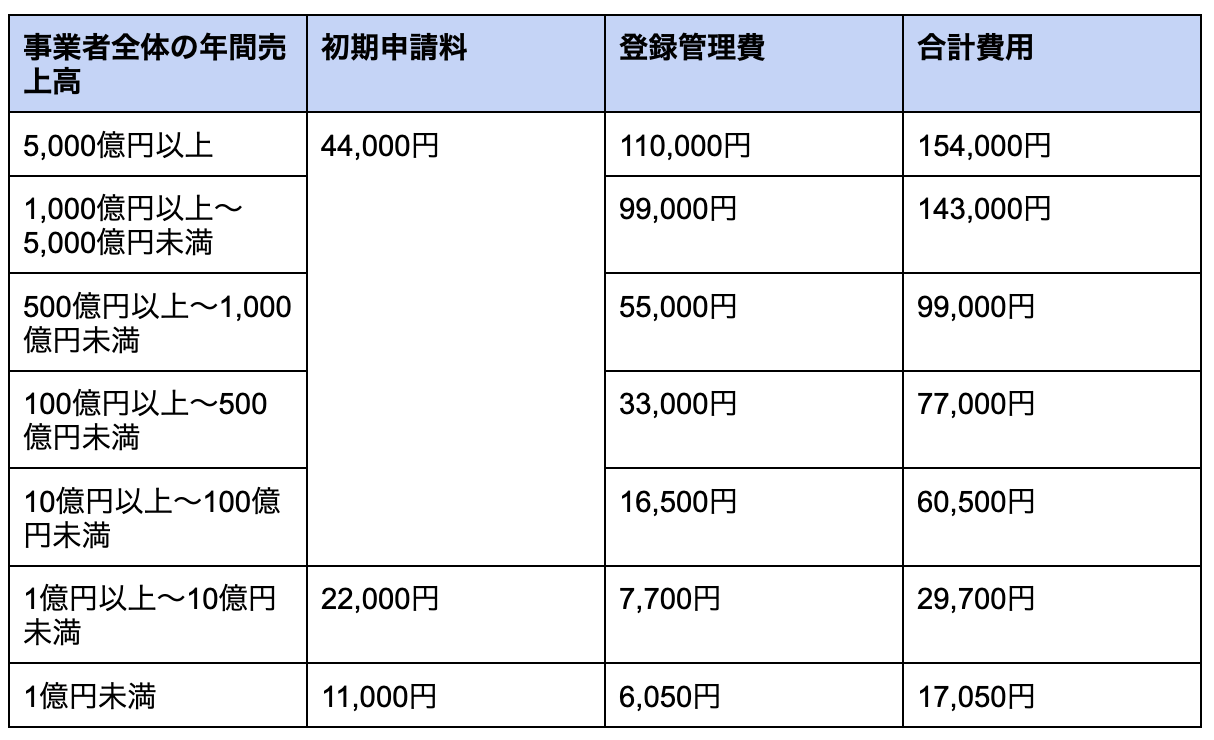

JANコードの取得・管理にかかる費用

JANコードは、取得する際の登録料と更新する際の更新料がかかります。それぞれについて見ていきましょう。

登録料

登録料は、事業者全体の売上高と支払い年数(3年払いor1年払い)によって異なります。初期申請料と登録管理費の合計が登録申請料です。

3年払い(消費税10%込み)

1年払い(消費税10%込み)

更新料

更新申請料は、貸与されているGS1事業者コードのコード数、事業者全体の年間売上高、支払い年数の組み合わせで異なります。

GS1 JAPANのサイトで更新申請料のシミュレーションができます(GS1事業者コード更新申請料シミュレーションページ)ので、そちらも参考にしてください。

まとめ:JANコードをうまく活用しよう!

JANコードを取得することで、販路拡大や、業務効率化やミスの削減が可能になります。

顧客満足度の向上を図り、自社の売り上げ拡大が図れるため、非常に重要な要素といえるでしょう。本記事を参考にして、JANコードを取得し、ぜひ有効活用してみてください!

EC運営にお悩みならネクストエンジンにご相談ください!

JANコードを無事取得した後、もっと在庫管理や受発注業務を効率化させたい!といったEC運営のお悩みをお持ちの方は、ぜひEC一元管理システム「ネクストエンジン」をご検討ください。

ネクストエンジンでは、以下の機能が備わっており、EC運営の業務全体を効率化することが可能です。

- 各ECモール・カートで注文された情報を自動で取り込み、システムに連携させることで受注作業を効率化できる

- 各ECモール・カート・実店舗・配送拠点で抱えている在庫をリアルタイムでシステムに反映させ、欠品などのトラブルを防ぐ

- 各ECモール・カートへの商品登録を「ネクストエンジン」で行えるため、登録作業を効率化できる

上記の機能に加えて、顧客へのアプローチを効率的に行うマーケティング機能や、店舗ごとの売り上げを分析する分析機能もご用意しております。

30日間の無料お試し体験も実施しております。さらに詳しく知りたい方は、以下より無料で資料をダウンロードできますので、ぜひご利用ください!

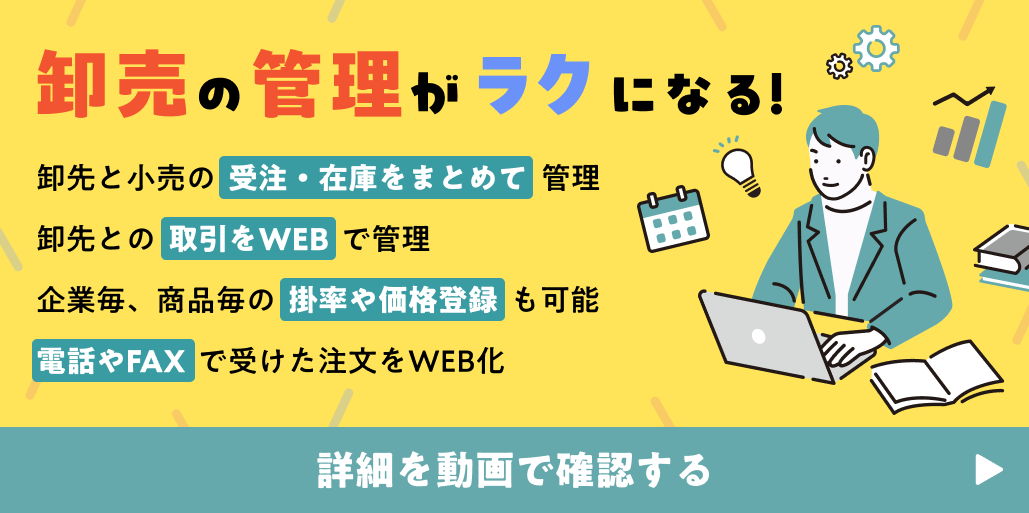

コロナ禍を機に、小売だけではなく、卸でもEC活用を強化しようという事業者さんが増えています。従来の電話やFAXでの受注や手動の伝票起票から解放されるだけでなく、オンライン上ならいつでも注文できる利便性から卸先からの注文が増え、売り上げアップにつながる場合も多いとか。

ただ、卸売では価格設定が卸先ごとに異なるなど、小売とは異なる点も多いため、EC導入に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そんな方はぜひ、EC初心者の新人エヌイーくんと一緒に、卸売でECを導入すると受注処理がどう変わるのか学んでみませんか?

卸売でのEC受注について学ぼう!

さて、今日は卸売の受注処理について解説します

卸の受注…! 卸売って丁々発止の競りのイメージ(←それは卸売市場)あってなんかかっこいい響きなんだよねえ

エヌイーくん?聞いてる?

ハイ!今回もよろしくお願いします!

卸売だってEC化できる!

前回まではいわゆる小売の受注処理について解説してきましたが、今回は卸売の受注処理について学びます。

卸売の場合、卸先ごとや商品ごとに掛け率や価格が異なるため、電話やFAXで受注をしているという事業者さんは多いのではないでしょうか? 電話やFAXからの注文だと、伝票作成に時間がかかるうえ、作業時にヒューマンエラーが発生する可能性は否定できません。

電話やFAXの注文を手入力で1件ずつ起票するのって手間だし、ミスがあって修正が出たときの対応も大変そうです!

いくら小売販売の受注処理をシステムで自動化できても、卸売販売の受注処理がそのままだと困ってしまいます。

そこでおすすめしたいのがネクストエンジンのアプリ「WEB受発注システム BtoBオーダー」(追加オプション)です。このアプリを使えば、卸売でもネクストエンジンに登録している商品をアプリ画面上で販売できて、受注伝票も自動作成され、出荷できる状態の受注が登録されるんです!

なお、小売販売の受注処理については、以下の記事をご覧ください。

参考:

「受注処理をもっと効率化しよう!【新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室】」

「予約販売の受注処理も効率化しよう!【新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室】」

ネクストエンジンの受注処理(卸販売の場合)

BtoBオーダーアプリでは、卸先にゲストログインしてもらい、直接オンラインで注文してもらうことができます。BtoBオーダーから注文することで、卸売でも、確定した新規受注情報の“自動”取り込みがされます(=受注伝票が自動作成され、出荷できる状態の受注が登録される)。

ただしこの時、小売の受注処理と同様に、各ステータスの条件に当てはまる場合は出荷できない状態となり、必要なステータスに止まります。確認ステータスについては、こちら「まだ注文を1件ずつ確認している?【働くネクストエンジン – 受注処理篇】」の記事も参考にしてください。

これならヒューマンエラーも防げるし、卸先としてはいつでも注文できるようになって顧客満足度向上にもつながりますね!アプリなら営業担当者が最新の商品画像と在庫数を確認しながら商談できるので、売り上げアップも目指せそうです!

なお、BtoBオーダーアプリを利用しない場合でも、手動で卸用の受注伝票を作成することで出荷できる状態の受注を登録することができます。

教えて先輩!エヌイーくんの質問コーナー

BtoBオーダーアプリが卸売にとっても便利なことは分かりましたが、料金はいくらかかるんですか?

月額5,000円(税抜)です。詳しくはこちらのアプリの説明画面を確認してみてください

卸先が従来の電話やFAXの注文を希望したら、アプリを導入するメリットはなくなっちゃいますか?

管理者であれば、卸先の代わりにログインしてアプリ上で注文することもできるので、卸先がアプリ注文ができない場合も、起票の手間を減らし、ミスを防ぐことができます!

これなら小売だけでなく、卸売でも業務効率化を進めることができますね!

まとめ

今回は卸販売の受注処理について勉強しました。この記事で少しでもシステム導入の疑問や不安が解消する一助となればうれしいです。

なお、卸売のEC化についてもっと詳しく知りたい方は、関連記事「卸売がEC利用するメリットは?成功のポイントや重視すべき機能を解説」もご参考ください。

「新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室」ではネクストエンジンの運用方法についてシリーズでお伝えしています。出荷管理などシリーズの過去コンテンツはこちらからご覧ください。

今日は卸販売の運用について学びました。今も電話やFAXで卸の受注を1件ずつ手入力している事業者さんにもっと知ってもらって、業務をもっと楽に、そして売り上げアップにつなげてほしいな。受注管理についてさらに詳しい資料が読みたい方は、以下のリンクから見てみて下さい!

【エヌイーくんプロフィール】

小田原から新横浜に最近引っ越した会社員。効率化が好き。EC事業者さんの役に立てるよう日々奮闘中。

ヤマトフルフィルメントとは、ヤマト運輸が提供しているフルフィルメントサービスです。在庫保管から発送までの一連の業務を委託できるので、利用を検討されている方も多いのではないでしょうか。本記事では、ヤマトフルフィルメントのサービス利用料金や利用するメリット、利用時の注意点ついてまとめていますのでぜひ参考にしてください。

※重要※(2024年11月20日追記)

2025年2月20日で「Yahoo!ショッピング」出店ストアに提供している「Yahoo!ストア向け フルフィルメントサービス」サービスを終了することが発表されました。新規受付は既に終了。詳細はヤマト運輸(ヤマト運輸フルフィルメントサポートセンターお問合せフォーム)にお問合せください。

ヤマトフルフィルメントの代替サービスを検討中だったという方は、ぜひ代替案を解説した以下の記事をご覧ください。

ヤマトフルフィルメントとは?ECサイトの業務代行サービスのこと

ヤマトフルフィルメントとは、商品の保管や出荷などの一連の業務をヤマト運輸に委託できるサービスです。

Yahoo!がヤマトホールディングスと業務提携を行い、Yahoo!ショッピングとYahoo!フリマで出店している事業者向けにサービスの提供を開始しました。現在では、Amazonや楽天など、ほかのECモールへの配送も対応していますが、いずれの場合でもサービスの利用にはYahoo!ショッピングのストア登録が事前に必要です。

ヤマトフルフィルメントを利用することにより、業務の負担になりがちな物流工程を委託できるので、自社の業務負担を軽くすることができます。

ヤマトフルフィルメントの料金形態

ヤマトフルフィルメントの利用には、梱包・配送にかかる配送手数料、倉庫での商品保管にかかる在庫保管手数料がかかります。ここでは、ヤマトフルフィルメントの料金形態について見ていきましょう。

初期登録費用・月額料金が無料

ヤマトフルフィルメントは、初期登録費用と月額料金がともに無料です。配送手数料や在庫保管手数料など、ヤマトフルフィルメントを利用した分のみ料金を支払う形となっています。

初期費用やランニングコストがかからないため、小規模の会社や個人でも気軽に申し込めるのが魅力です。

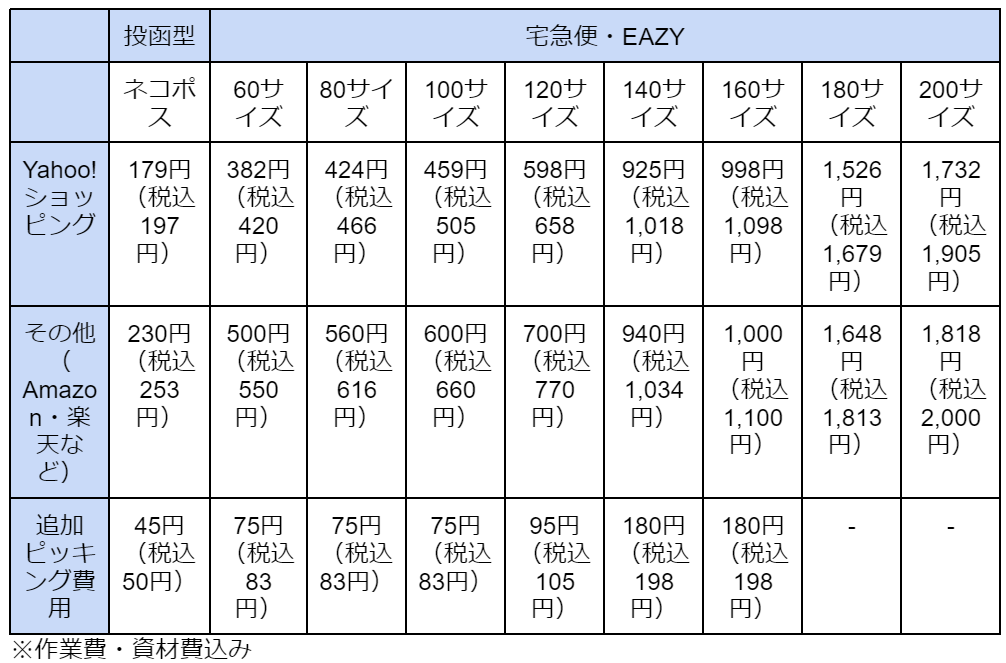

梱包・配送にかかる配送手数料

ヤマトフルフィルメントでは、商品サイズによって配送料が異なります。配送手数料の一覧は以下のとおりです。

1つの梱包で商品を2点以上発送する場合は、追加ピッキング費用が商品点数分適用されます。全国どこでも統一料金なので、安心して利用できます。

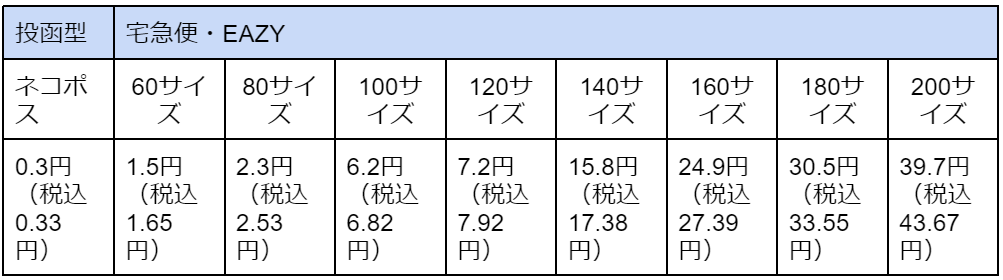

倉庫での商品の保管にかかる在庫保管手数料

ヤマトフルフィルメントでは、商品1点ずつ、1日保管するごとに在庫保管手数料が必要になります。

在庫保管手数料は入庫時の商品サイズに基づき算出されます。

ニーズに合ったオプションサービスも利用可能

ヤマトフルフィルメントでは、必要に応じてオプションサービスも利用可能です。

- 有効期限付き入庫登録サービス:25円(税込28円)/1明細

- バーコード貼付サービス:20円(税込22円)/1ピース

- 廃棄取次サービス:50円(税込55円)/1ピース

- 透明袋入れサービス:20円(税込22円)/1ピース(80サイズまで)

- 緩衝材梱包サービス:80円(税込88円)/1ピース(80サイズまで)

バーコード貼付サービスは料金にラベル代が含まれており、透明袋入れや緩衝材梱包サービスにも資材費が含まれています。

廃棄取次サービスとは、廃棄依頼に対して廃棄会社へ引き渡すためにピッキングを行ったり、廃棄の立ち会いをしたりしてくれるサービスです。

ヤマトフルフィルメントとの契約と倉庫納品手続きの方法

ヤマトフルフィルメントを利用するためには、サービスの契約と倉庫への納品が必要です。ここでは、ヤマトフルフィルメントの契約から倉庫納品までの手順を解説します。

「公式サイト」もしくは「ストアクリエイター」から契約する

ヤマトフルフィルメントの契約は、公式サイトもしくはストアクリエイターから行います。ヤマトフルフィルメントの契約をするには、Yahoo!ショッピングのストア登録が必要なので事前に済ませておきましょう。

その後、ストアクリエイターProの「フルフィルメントサービスお申し込みページ」から契約ができます。

配送設定を行う

ヤマトフルフィルメントの契約後は、対象商品の選定と配送設定を行います。ストアクリエイターProでそれぞれ設定を行いましょう。

設定内容は、ヤマト運輸と自動連携されるため、入力ミスに注意が必要です。

商品の登録を行う

ヤマト運輸専用Webサイトの商品管理画面で、商品の直接入力やCSVデータによる一括登録を行います。登録した商品は、納品予約登録が可能です。商品の数量が少ない場合は、1点ずつ入力しても問題ありませんが、大量の商品を預けるのであれば、CSVでの一括登録が便利です。

また、梱包フラグなどの設定もできます。ヤフーFF(フルフィルメント)対象商品フラグという項目がありますが、Yahoo!ショップ内で出店する場合は「対象」にしておきましょう。

バーコードの貼付作業を委託したい場合は、商品バーコード委託区分という項目がありますので、ここで設定ができます。

納品依頼管理の手続きを行う

ヤマト運輸専用Webサイトの納品依頼管理画面で、商品の直接入力またはCSVでの一括入力を行い、商品の納品予約を行います。

その後は、発注番号を任意で設定し、納品元の住所や会社名などの必要情報を入力しましょう。

商品をヤマトの倉庫に発送する

最後に商品を梱包し、ヤマトの倉庫に発送します。この時に、段ボールの側面に独自のバーコードを貼付する必要があります。

また、輸送中の事故を防ぐためにも、商品に合わせて緩衝材などを適切に使用しましょう。

ヤマトフルフィルメントを活用する3つのメリット

ヤマトフルフィルメントを利用することで、負担になりやすい物流業務を委託できるなど、多くのメリットをもたらします。ここでは、3つのメリットについてそれぞれ見ていきましょう。

ランニングコストを抑えることができる

自社でフルフィルメント業務を行う場合は、倉庫のスペース料・人件費・光熱費など、多くのランニングコストがかかります。倉庫を借りているのであれば、在庫量に関わらず倉庫の賃貸料を請求されるので、倉庫に空きがある分だけ損をしていることになるでしょう。

しかし、ヤマトフルフィルメントを利用すれば、商品の保管や発送業務を委託できるので、自社のランニングコストを抑えることが可能です。ヤマトフルフィルメントは、預けた商品の点数・発送した商品の点数など、利用した分のみ料金を支払う仕組みなので、運営に無駄がなくなるのも大きなメリットといえます。

優良配送マークで物流の品質を保つことができる

優良配送マークとは、「安心かつスピーディな配送」を行っている証として、Yahoo!ショッピングが定めた基準をクリアしていることを証明するものです。ヤマトフルフィルメントを利用することで、優良配送マークが表示されるので、Yahoo!ショッピングの検索結果で目立ちやすくなるメリットがあります。

ユーザーから安心感を得られるので、商品が売れやすくなり、自社の売り上げ拡大が期待できるでしょう。

負担になりやすい業務を委託できる

商品の保管や発送は、多くのスペースや人員を必要とするため、EC業務の中でも負担になりやすい業務です。ヤマトフルフィルメントを利用すれば、これらの業務を委託できるため、多くのリソースを節約できることでしょう。

空いたリソースを商品開発やマーケティングなど、コア業務に集中できることでさらなる売り上げ拡大が見込めるのは大きなメリットです。

ヤマトフルフィルメントを利用する前に知っておきたい3つの注意点

ヤマトフルフィルメントは利用することで多くのメリットをもたらしますが、同時に注意すべき点もいくつか存在します。これらの注意点は、ヤマトフルフィルメントサービスを利用する前に把握しておくことが大切なので、さっそく見ていきましょう。

ヤマトの倉庫への納品作業が必要

ヤマトフルフィルメントを利用するためには、ヤマトの倉庫へ商品を納品する必要があります。そのため、納品作業に人員を割いたり、倉庫までの配送料を負担したりすることになるでしょう。

予想よりも費用がかさみ、売り上げに悪影響を及ぼすことがないように、事前に把握しておくことが大切です。

商品が売れないと保管料が高額になる

ヤマトフルフィルメントでは、商品1点に対して1日あたりの保管料金が設定されています。そのため、商品が売れないとヤマトの倉庫にいつまでも商品が残り続けるため、保管料が高額になる点に注意が必要です。

例えば、100サイズの商品に対する1日あたりの保管料は6.82円です。これを1年預けておくと、商品1点あたり約2,490円となり、100点預けていた場合は248,930円になります。

自社倉庫で保管している商品も在庫の回転率は重要ですが、フルフィルメントサービスを利用する場合はとくにシビアに管理しなければなりません。

完全に手作業がなくなるわけではない

商品の保管から出荷まで一連の業務を委託できるヤマトフルフィルメントですが、完全に手作業がなくなるわけではありません。受注メールや出荷完了通知メールの送信、モールのステータス変更などは自社で行う必要があります。

また、Yahoo!ショッピングとYahoo!フリマ以外の注文は自動で発送してくれないため、出荷依頼を行う手間も発生します。これらの業務は、後ほど紹介するECツールを利用することで、効率化することが可能なので、業務の手間を最小限にしたい方は導入の検討をしてみましょう。

受注メールの書き方については「【テンプレートあり】受注メールはどう書けばいい?ベストな送信タイミングとは?」の記事もご参考ください。

ヤマトフルフィルメントに関するよくある質問

ヤマトフルフィルメントについて、サービスの概要は理解しつつも、まだ不安に思う点があるかと思います。ここでは、ヤマトフルフィルメントについてよくある質問をまとめましたのでぜひ参考にしてください。

申し込みから運用開始までの期間は?

申し込みから運用開始までは、7日〜10日ほどかかります。ただし、7日〜10日という期間には、ストアクリエイターProから申し込みを行い、商品を発送、フルフィルメントセンターにて商品を受領する工程も含まれています。

どのタイミングから料金が発生する?

フルフィルメントセンターに商品が到着し、受領された時点で在庫保管料が発生します。在庫保管料は、保管点数や保管日数に応じて加算される仕組みです。

配送手数料は、受注後に商品を発送したタイミングで発生します。

解約時の違約金や契約期間は?

解約時の違約金は発生しません。

契約期間中でも、原則3カ月の予告期間をもってヤマトに対し、書面またはヤマトが指定する電磁的方法で解約の通知をすれば解約可能となります。

取り扱えないサイズはある?

縦・横・高さの合計サイズが200サイズを超える商品、あるいは重量が30kgを超えている商品は預けられません。

なお、最小サイズに関する規定はないため、上記の条件を満たしていれば、取り扱いは可能となります。

納品から発送までの期間は?

フルフィルメントセンターに商品が納品されてから1〜2日を経過すると発送可能な状態になります。

商品の受領を行い、入庫処理が完了すれば、発送可能です。

まとめ:フルフィルメントサービスをうまく利用してEC運営に役立てよう!

ヤマトフルフィルメントは、フルフィルメント業務を代行してくれるため、自社の業務負担を軽くすることが可能です。そのため、EC運営を効率よく行うためには、フルフィルメントサービスを上手に利用することが必須だといえるでしょう。

最後にヤマトフルフィルメントと連携することで、より業務を効率化することができる一元管理システムをご紹介するのでぜひ参考にしてください。

ヤマトフルフィルメントとの連携ならネクストエンジン!

ヤマトフルフィルメントを利用した効率的なショップ運営を検討されている方は、ネットショップ一元管理システム「ネクストエンジン」の導入もぜひご検討ください。

ヤマトフルフィルメント利用の際の注意点で紹介したような、メールの送信やモールのステータス変更を自動で行ってくれるため、業務を大幅に効率化することが可能です。

ヤマトフルフィルメントと連携させれば、受注データを共有して、自動で出荷依頼も行えます。

また、ヤマト運輸にて出荷作業が完了した時点でお問合せ番号がネクストエンジンに共有され、各モールにも反映されるので、出荷業務に関わる工数を大幅に削減できるでしょう。

なお、ネクストエンジンの出荷管理についての資料は以下より無料でダウンロードいただけます。サポート体制も充実しているので、初めてシステムを導入するEC事業者様もお気軽にご検討ください。

自社でECサイト運営を始めてみたものの、思うように集客できずに悩んでいませんか?ECサイトを立ち上げても、訪問者がいないと売り上げにはつながりません。すでに知名度やブランド力がある場合は別ですが、ただ待っているだけでは集客できないため、さまざまな施策を打つ必要があります。

そこで本記事では、どうすればECサイトへの集客ができるのか、具体的な集客施策やポイントについて解説していきます。

ECサイトにとっての集客の重要性とは?

ECサイトを運営するにあたって、集客は非常に重要な要素であり、EC運営の成功には、集客できるか否かは大きな鍵となります。そこで、集客の重要性や難しさを解説します。

売り上げに直結する要素

ECサイトを立ち上げたばかりの頃は、集客に注力していく必要があります。認知度が低い時期にはオーガニック検索(Googleなどの検索エンジンで表示される検索結果のうち広告枠を除いたもの)からの流入があまり見込めません。そのため、いかにユーザーにアクセスしてもらいECサイトの売り上げを増やしていくかが重要です。

ECサイトでの売り上げは

「売り上げ=訪問者数×購入率×客単価」

という方程式で算出できます。

そのため、ECサイトの売り上げを増やすためには、以下の3つのポイントが重要です。

- サイトの訪問者数(見込み客)を増やす

- 訪問者のうち商品購入に至る割合を増やす

- 訪問者の購入単価を上げる

「集客が増える」=「売り上げにつながる」ともいえるため、キャンペーンなど活用し、集客していくことが大切です。

ECサイトで集客をするのは難しいのか?

自社が運営するECサイトでは、はじめから満足の行く集客をするのはかなり難しいといえます。しかし、例えばAmazonや楽天などの大手モール型ECサイトであれば、モール自体の集客力を借りることができるため、自社サイトの集客よりも集客が見込めるでしょう。

大手モールに出店していれば、はじめからある程度の集客が見込めるため、その分売り上げにもつながりやすいです。一方、自社が運営するECサイトの場合は、訪問者数もはじめは少なく、商品を出品するだけではユーザーに気づいてもらえない可能性は非常に高いでしょう。そのため、いかにユーザーの目に留まる機会を増やし、興味を持ってもらうための施策を取れるかが重要です。

ECサイトで活用したい集客施策7つ

ECサイト運営においての集客の重要性を理解していただけたかと思いますが、なかなかうまく集客できず悩んでいる方もいるのではないでしょうか?ここからは、ECサイトで活用したい効果的な集客施策を紹介します。

①リスティング広告

Google検索の最上部に表示される広告をリスティング広告といいます。ユーザーが検索したキーワードに対し、関連した広告が表示される仕組みの広告です。そのため、もともとユーザーは興味・関心のあるキーワードを検索しているため、見込み客になる可能性が高く、確度の高いユーザーをターゲットに広告を配信できます。また、リスティング広告は、ユーザーがクリックするごとに費用が発生する課金制のため、初期費用も低く、比較的安い価格から広告掲載を始めることができます。

リスティング広告のメリット

- 見込み客にアプローチしやすく、即効性が期待できる

- 運用開始までの期間が短く始めやすい

- データを確認しながら施策ができる

リスティング広告は、広告を表示させるユーザーを細かく指定できるため、即効性が期待できる広告です。Googleの審査に通ればすぐに運用が始められ、集客結果などのデータの確認も広告アカウントから簡単に行えます。ECサイトを立ち上げたばかりの初期の集客方法として、リスティング広告は多く利用されています。

リスティング広告のデメリット

- Webマーケティングについてある程度の知識が必要になる

- 見込み客以外にはアプローチしにくい

リスティング広告は、どのようなキーワードで広告を表示させるのかを考えることが非常に重要となります。そのため、キーワードを選定するために、Webマーケティングなどの知識がある程度必要です。

また、ユーザーが検索しないと広告を見てもらえないため、見込み客以外にはアプローチしにくいといったデメリットもあります。

主要モールでの広告については以下の記事でそれぞれ詳しくご紹介しています。

②アフィリエイト広告

アフィリエイト広告とは、広告主の商品やサービスをアフィリエイターが紹介して販売する広告形態です。ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)が広告主とアフィリエイターを仲介します。アフィリエイト広告は成果報酬型の広告であり、目標が達成されたときに広告費が発生するため、無駄な出費がありません。

ただし、アフィリエイターに自社の商品を紹介するメリットを感じてもらえないと紹介してくれない可能性があります。そのため、報酬単価を納得のいく価格で設定するなど、紹介してもらう工夫も必要です。

アフィリエイト広告のメリット

- 費用対効果の高い成果報酬型を導入していること

- 広告だけでなく、SNSの拡散も狙えること

アフィリエイト広告は、アフィリエイターが自分のブログやサイト、SNSで商品を紹介してくれます。第三者視点での紹介になるため、企業から発信する明らかな宣伝に見えにくいのもメリットです。

また、ASPの利用料こそかかりますが、ほかの広告に比べて費用面の負担が少ないのもメリットといえるでしょう。

アフィリエイト広告のデメリット

- 固定費用がかかる

- 意図した訴求ができない可能性がある

アフィリエイト広告は成果報酬のため、費用を抑えて運用することが可能です。ただアフィリエイト広告を運用する場合、ASPを利用することが多く、初期費用と月額費用がかかります。そのため、毎月コストがかかる点はデメリットといえるでしょう。

また、アフィリエイト広告の場合、顧客への訴求内容はアフィリエイターに任されます。そのため、自社が意図した内容とは違う方向性で訴求される可能性もあり、思うような集客につながらない可能性もあるため、注意が必要です。

③ディスプレイ広告

画像や動画を使い、視覚的に自社の商品をアピールできる広告です。広告枠を設けているWebページに表示されるため、見込み客に限らず潜在客もターゲットにできる広告といえます。視覚的にも目立つため、目に留まりやすく、幅広いユーザーに対して商品の認知を促せるでしょう。費用面については、クリックすると課金される「クリック課金制」や広告がユーザーに表示されることで課金される「インプレッション課金制」が一般的です。

ディスプレイ広告のメリット

- ターゲティングの種類が豊富で、潜在客にも効率的に宣伝ができる

- リマーケティングか可能

- 広告にかかる費用を調節しやすい

ディスプレイ広告はターゲティングの種類が豊富です。性別や年齢といったユーザーの属性や配信地域、興味関心を選択して広告対象のターゲットを選ぶことができます。

なかにはまだ課題に気付いていないユーザーもいれば、悩みを持っていても具体的な解決行動に移していないユーザーも多く、そのような潜在的なユーザーに対しても幅広くアプローチし、認知度を高められる広告といえるでしょう。

また、ディスプレイ広告はリマーケティングも可能です。自社の商品を一度検索したユーザーなどに再度訴求できるため、より購入につながりやすい効果的な広告運用が可能です。

広告費用の上限も決められるため、コストを抑えられるのもメリットといえるでしょう。

ディスプレイ広告のデメリット

- 誤クリックや対象外のユーザーによるクリックが多め

- 購入につながりにくい

多くのサイトに掲載され、視覚的にも目立つため、クリック率が高くなり広告費が増えてしまうことがあります。また、広告枠も比較的大きいことが多いので、ユーザーが誤ってクリックしてしまうこともあるでしょう。

また、リマーケティングを除いて、ディスプレイ広告のターゲットは潜在層のユーザーが多いため、購入につながりにくいといったデメリットもあります。ただし、認知拡大には効果を発揮しやすい広告のため、その広告特性を考慮し利用しましょう。

④コンテンツSEO

サイトやサイト内にあるコンテンツをGoogleなどの検索結果上位に表示させ、ユーザーに認知してもらう方法です。SEOは「検索エンジン最適化」とも呼ばれています。おもなターゲットは検索したキーワードに興味を持っているユーザーになり、いかにニーズに合わせたコンテンツを作れるかどうかが大切です。

コンテンツSEOのメリット

- リスティング広告との相性がよく、上位表示できれば中長期的な集客が見込める

- 上位表示されているコンテンツが増えれば、安定的な集客につながる

コンテンツSEOは、作成した分だけサイト内に蓄積されるため、それが資産となり中長期的な集客を目指す集客方法です。そのため、すぐには結果がでないことが多いですが、上位表示されるコンテンツが増えれば安定した集客を中長期的に見込めます。初期のリスティング広告との相性もよいので、両方を合わせた手法を用いることで、より効率的な集客を見込める可能性があります。

コンテンツSEOのデメリット

- 専門的な知識を必要とすること

- 効果が出るまでに時間がかかる

コンテンツSEOで効果的な集客を行うには、対象のキーワードで上位表示される必要があります。しかし、上位表示の難易度はキーワードにより変動し、競合他社も狙っているようなビッグキーワードは難易度は高くなります。

そのため、上位表示を目指すには、SEOに関する専門的な知識が必要となり、ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツ作りが必要となります。

また、作成したコンテンツがGoogleなどの検索エンジンに評価されるには、少し時間がかかります。Web上に公開してすぐに評価されるわけではないため、長期的な運用が必要となる集客方法です。

⑤SNS運用

TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSを使って集客を促す方法も効果的です。SNSは多くの人に見てもらいやすいため、トレンドに敏感な見込み客や潜在客をターゲットにしやすい媒体といえます。SNSでは比較的企業とユーザーの距離を縮めやすく、ユーザーの声を直接リアルタイムで聞くこともできます。

SNS運用のメリット

- 見込み客と潜在客の両方をターゲットにできる

- 広告っぽさを感じにくく自然に配信できる

各SNSそれぞれで特色が異なりますが、全般的には見込み客や潜在客にもアピールしやすく、ユーザーの投稿などを分析することで精度の高いターゲティングも行えるため、効果的な集客を行いやすい手法です。

また、ほかのユーザーの投稿が表示されるタイムラインに自社の投稿が表示されるため、ユーザーの投稿に馴染みやすく、広告感をあまり感じられずユーザーに見てもらうことが可能となります。

無料で始めることができ、共有や拡散の機能を通してさらに認知度を高め、コミュニケーションツールとしても使うことができます。

SNS運用のデメリット

- 専門的な知識が必要になる

- 定期的な投稿が必要になるためリソースが必要となる

SNS運用で集客を成功させるには、自社の商品のターゲット層が比較的多く利用しているSNSでPRを行う必要があります。そのため、ユーザー層の分析など、専門的な知識が必要になるでしょう。

また、フォロワー獲得のために定期的な投稿が必要になるため、相応のリソースが必要になる点もデメリットといえます。

⑥メルマガ

メルマガ(メールマーケティング)は、メールの購読をしているユーザー向けに宣伝を行う方法です。すでに自社の商品やサービスに興味関心のある人がターゲットになることが多く、効果的なアプローチがしやすいこと、顧客を育てることにもつながり、購入頻度を高められます。

メルマガのメリット

- 購入につながる可能性が高くリピートを促せる

- 配信対象や配信時間を細かく設定できる

古いマーケティングの方法と思われがちですが、顧客を育てる方法としてメルマガは今でも有効な手法です。継続的な関係を顧客と築きながら、リピートにつなげていきます。メルマガでは配信対象を細かく設定できるので、年齢や性別はもちろん、新規・既存顧客などにも分けられます。配信時間の設定もできるため、開封率が高い時間帯などを設定することで、より多くの顧客に商品などを誘致できるでしょう。

メルマガのデメリット

- 文章力が必要になる

- 迷惑メールと認識されることがある

メルマガを活用し効果的な集客を得るためには、文章で人の心を動かし行動を促すコピーライティングのスキルが必要になることがあります。また、場合によっては迷惑メールと認識され、顧客まで届かないケースもあります。そうなると、どれだけよい文章を書いても、効果を得られないため、件名を空欄にしないといった基本的なこと以外にも、適切な配信頻度に抑えるなど、迷惑メールと認識されない工夫をすることが有効です。

⑦LINE

先ほど紹介したSNSの一種ですが、LINEを活用した集客もECサイト運営には有効です。近年では、LINEを使っている人も多いため、多くのユーザーに商品などを誘致できる可能性があります。また、ユーザーが情報を得るためにLINEの友だち追加をするということは、自社に興味のあるユーザーである可能性が高いため、より確度の高いユーザーに情報を発信できるでしょう。

LINEのメリット

- 無料で気軽に始められる

- 開封率が高く見てもらいやすい

- 顧客とのコミュニケーションツールとしても活用できる

上記でも記載しているとおり、自社のLINEアカウントを友だち登録するということは、商品やサービスなどに興味を持っている可能性が高いため、メッセージの開封率が高い傾向にあります。

また、LINEからの問い合わせを可能にすれば、顧客とのコミュニケーションツールとしても使用でき、LINEを使い慣れている人が多い現代人にとっても利便性がよくなるでしょう。

無料で始められるので広告として気軽にスタートできる点もメリットです。

LINEのデメリット

- 登録してもらうハードルが高い

- 拡散性が高くない

LINEでユーザーにメッセージを送信するためには、友達登録をしてもらう必要があり、登録のハードルが高いことがデメリットとして挙げられます。そのため、ECサイトなどにリンクを設置するなど、いかに登録を促せるかがポイントです。

また他の多くのSNSと違い、拡散性に弱い点もデメリットといえます。メルマガのように、特定の顧客を優良顧客に育てていくには効果的な手法といえますが、多くのユーザーに認知してもらうことを目的とする場合は、不向きな可能性があるため注意が必要です。

LINEを使った単品通販については以下の記事で解説しています。こちらもご参考ください。

ECサイトで集客を成功させるポイント

ECサイト運営を成功させるためには、短期的な視点だけでなく中長期的な集客も必要です。そこでここからは、上記で紹介したような集客手法を活用し、ECサイトへの集客を成功させるためのポイントについて紹介します。

予算配分を最適化する

ECサイトに集客を促す広告は、限られた予算のなかでいかに効率的な施策を行えるかが重要です。そのため、自社の状況にあわせて最適な広告を選択し、予算を割くことが求められます。

例えば、ユーザーへの認知を目的とする場合は、ディスプレイ広告やSNS運用がおすすめです。逆にある程度認知されており、購入を目的とする場合は、LINEやメルマガ、アフィリエイト広告などが有効です。

限られた予算をどの広告に割くのか、自社の状況にあわせて配分を最適化して、広告運用を行いましょう。また、短期的ではなく中長期的な観点で予算を決めておくことも大切です。

ターゲットを明確にする

ターゲットの明確化は非常に重要です。どのような人に対して商品やサービスを販売したいのかを明確にし、その人に情報を届けやすい方法で集客を促しましょう。顧客の性別や年齢層、住んでいる地域や趣味嗜好など、できるだけ細分化したターゲティングを行うことで、広告を出稿する媒体を決めやすくなります。

ECサイト運営を外注してノウハウを学ぶ

ECサイトへの集客するハードルが高いと感じたら、無理に運営するのではなく外注も検討してみましょう。コンサルティングや運営代行であれば、ECサイトの立ち上げはもちろん集客の課題解決などを一通り任せられる分、自社の従業員は新商品開発などのコア事業に集中できます。

また、外注することで運営方法のコツやノウハウを学べることもあるため、長期的に見ても効果的な手法といえるでしょう。

コンサルティングやEC運営代行を利用するメリットなどについては、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:

「ECコンサルタントに依頼するメリットとは?コンサルティングの種類や費用相場なども紹介」

「EC運営は委託するべき!?EC運営を委託するメリットとデメリット・費用相場などを解説」

まとめ:ECサイト集客を適切なコストで効果的に行おう

ECサイトを作り、ただ待っているだけではお客様は来ず、売り上げを伸ばすことはできません。まずは集客に必要な施策を行い、短期的・中長期的に安定した集客を得られるよう、広告などを活用しながら対策を行いましょう。効果的な集客を得るためには、ターゲットを明確にするのはもちろん、どこに予算をかけるのかを具体的に考えていくことも必要です。

自社内では運用がうまくいかないという場合は、外注を上手に活用しながらノウハウを身につけ、ECサイト運用に活かしていくとよいでしょう。

また、ECビジネスについてあらためて基礎をおさらいという方は、以下の資料も参考にしてみてください!

ECサイトの集客に注力する余裕がない?|ネクストエンジンで効率化できる!

集客に注力したいと思っていても、日々の業務が忙しく時間の余裕がないと感じていませんか?そのようなときは、ネクストエンジンにぜひご相談ください。

ネクストエンジンはECの現場から生まれたサービスで、ECサイト運営に関わるさまざまな業務の自動化や効率化が可能なサービスです。また、効率化できるだけでなく、導入時のサポートやネクストエンジンをさらに有効活用できるようサポートする体制も整っております。

メールマーケティングの自動送信などにも対応していますので、集客施策を考える時間がなく、効率的にECサイト運営をしたいと考えている方は、ぜひ導入を検討してみてください。

以下からネクストエンジンのサービスをわかりやすく解説した資料をダウンロードできますので、ぜひご参考ください

近年、EC市場の成長・拡大によって各企業がECサイトの導入に向けた取り組みを行なっていますが、メーカーと販売店をつなぐ卸売業者も同様にECサイトの需要が高まっています。しかし、卸売をEC化するには注意すべきポイントが多く、難しいと考えている方も多いでしょう。

本記事では、卸売をEC化する際に重視すべきポイント等をご紹介するのでぜひ参考にしてください。

なお、卸売の受注・在庫管理をラクにするポイントを解説した動画が以下からご視聴いただけます。

卸売とは?メーカーと販売店をつなぐBtoBビジネス

卸売業とは、中間流通業・問屋とも呼ばれ、メーカーから商品を仕入れて販売店に商品を提供する事業形態のことです。販売店が必要な時期に必要な数量を仕入れられるように、卸売業者がメーカーから商品を仕入れ、保管や配送を行なってバランスを保っています。

卸売を行う企業が存在しなければ、メーカーは全国に数多く存在する販売店に自ら配送を行う必要があり、販売店は数多く存在するメーカーにそれぞれ発注を行うので、物流コストや業務負担が大きくなってしまいます。

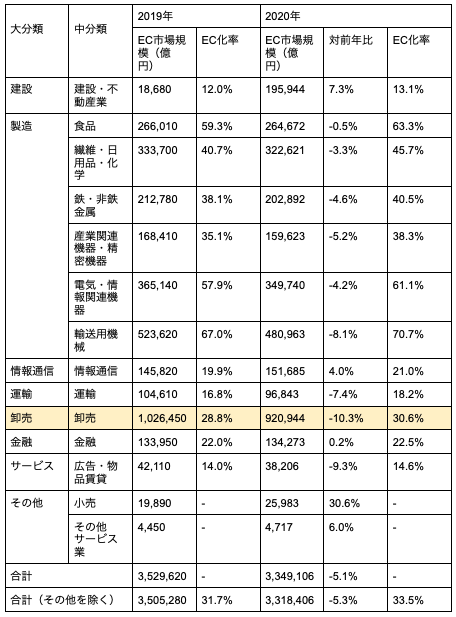

卸売業界のEC化が進んでいる

以下は、経済産業省が公表している調査結果で、2019~20年度までの各業界のEC市場とEC化率の推移を示しています。卸売業界においては、EC市場の売り上げは、おそらく新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け10.3%減少しているものの、EC化率が30.6%増加しているため、卸売業界のEC導入が進んでいることが読み取れます。

卸売業がECサイトを導入するメリット

卸売業がECサイトを導入するメリットを3つ見ていきましょう。業務の効率化やサービスの利便性向上など、事業者・顧客の双方にメリットがあります。

これまでアプローチできなかった顧客の開拓ができる

卸売がEC導入を図れば、立地の関係でこれまで営業担当が回りきれなかったエリアの顧客にまでアプローチができるようになります。これにより、顧客の新規獲得が期待できると同時に、売り上げの向上も見込めるでしょう。

業務効率化を図れる

従来の卸売業務は、受発注の際、電話・FAX・メールなどのアナログな手段を用いていました。しかし、EC活用を図ればアナログ業務をデジタル化できるので、業務が格段に効率化できるでしょう。

また、アナログ作業で発生した転記ミスや聞き間違いなどのヒューマンエラーが削減できるのも大きなメリットです。

顧客側の利便性を向上して満足度が高まる

卸売業がECサイトを導入することで、顧客である販売店はECサイト上で必要な商品を見つけ出し、注文内容を入力するだけで発注業務が完了します。販売店側も業務の手間が省けるのです。業務の手間が省けることにより、販売店側の利便性も向上するため、それに伴う顧客満足度の向上も期待できます。

また、電話で発注する場合は卸売業者の営業時間内でなければ発注ができませんが、ECサイトを経由することにより24時間365日対応できるので、このような面においても顧客の利便性は大幅に向上します。

卸売業がECサイトを導入する方法2つ

卸売がECを導入する方法を見ていきましょう。導入には自社でECサイトを立ち上げる方法と、既存の仕入れ・卸売サイトに出店する方法の2種類が存在します。

自社でECサイトを立ち上げる

自社商品を取り扱うECサイトを自社で構築し、運用する方法です。自社でECサイトの構築や運用を行うので、サイト構築に詳しい人材がいれば、デザイン性の高いバナーで集客するなど、取り扱う商品に合わせた自由度の高い運用が可能です。

自社でECサイトを構築・運用できるエンジニアがいなければ、外部企業に委託するのもよいでしょう。

しかし、オリジナルのECサイトを構築し運用を行う分、ECサイトの運用・保守に多くのコストを割くことになります。

既存の仕入れ・卸のサイトに出店する

販売店が商品を仕入れるために利用している仕入れ・卸のサイトに出店すれば、そのサイトを通じて商品の購入が行われます。既存の仕入れ・卸のサイトに出店するメリットは、すでに構築されているプラットフォームを利用できるため、自社でECサイトを構築・運用するよりも費用を抑えることが可能です。

また、開発に期間がかかる自社サイトと違い、既存のECサイトと自社商品を連携するだけで出店が行えるので、ECサイトの導入をスムーズに行うことも可能です。

しかし、自社でECサイトを構築することと比べると運用の自由度は低く、ライバルが多く存在するという点に注意しましょう。

卸売業が利用するECサイトの選定時に確認したいポイント

自社商品を出店するためのECサイトは、どれを選んでもよいわけではありません。卸売業では、販売店が顧客となるため、BtoB向けの機能が充実しているECサイトを選ぶ必要があります。そのほかにも、合計4つのポイントを紹介するので、それぞれ確認していきましょう。

BtoB向けの機能の有無

多くのECサイトは、BtoC向けのサービスが中心となっているため、BtoB向けの機能が備わっていないこともあります。

そのため、BtoB向けの機能の有無は事前によく確認しておきましょう。卸売業者であれば、販売店や発注ロットによって、価格設定を変えていることがほとんどであるため、このような機能が備わっているかがポイントになります。

BtoB向けの導入実績の有無

出店するECサイトを選択する際、BtoB向けの導入実績の有無も確認しておきましょう。先に、競合他社が利用しているECサイトを調査したり、お手本となるECサイトを見つけたりすることでスムーズに選択することができます。

カスタマイズ性の高さ

取引先ごとに価格を変えていたり、異なる配送手段を利用していたりと、社内で複雑なルールを設けていることもあるでしょう。そのような場合に、ECサイトの標準機能だけでは対応できないこともあります。

卸売業務を効率良く行うためにも、事業者の状況に応じて、柔軟にカスタマイズできるECサイトを選択するようにしましょう。

サポート体制の充実度

ECサイトに出店し、運用を開始した直後は、使いこなすまでに時間がかかることが予想されます。

したがって、操作方法などのマニュアルが完備しているのはもちろんのこと、疑問点やトラブルがあった際にすぐに対応してくれるものを選ぶと安心です。ECサイトの選定を行う際は、サポート体制の充実度にも目を向けましょう。

卸売のECサイトを成功させるポイント

卸売のECサイトを成功させるポイントを見ていきましょう。ターゲット像を事前に設定しておくことや顧客の利便性を重視するといった、2つのポイントがあげられます。

ターゲット像をしっかりと設定する

ECサイトを利用して商品を販売する場合、従来の対面型の営業とは異なり、顧客の声を直に聞くことができません。

また、これまでアプローチできなかった層もECサイトに訪れる可能性があるため、顧客の需要が異なってくる場合もあるでしょう。このような問題を解決するためには、事前にECサイトを利用するターゲット像をしっかり設定しておく必要があります。販売店の事業規模などから、商品価格やロットを適切なものに設定し、決済手段も幅広く用意しておくとよいでしょう。

顧客の利便性を重視したサイトを作る

購入に至るまでの手順が複雑であったり、希望する決済手段や配送方法を選べなかったりした場合、購入にまで至らず、サイトを離脱されてしまうことが予想されます。顧客が求める商品を適切な価格で販売していたとしても、サイトの利便性が悪いことは致命傷になりかねません。購入のボタンを大きくしたり、購入までのステップを簡素化・明確化したりするなど、顧客の利便性を重視したサイト作りを行うことが重要です。

重視したい卸売サイトの機能

卸売で商品を販売する際、誰でも同じ商品を同じ価格で購入できるBtoC向けのサービスとは異なり、卸先ごとに価格の設定や販売する商品を変えているケースがほとんどでしょう。

このようなケースに対応できる機能など、卸売サイトに必要な機能を2つご紹介します。

卸先ごとの価格設定機能

卸先ごとに価格設定を変えている場合に便利な機能です。この機能では、卸先ごとに詳細な金額の設定や、掛率の設定ができます。

また、発注ロットごとに割引を適用することもできるので、割引が一目で確認でき、顧客の利便性の向上にもつながるでしょう。

顧客のアナログ注文を受注側で登録できる機能

ECサイト上で卸売商品の取り扱いを始めたとしても、顧客によっては従来のアナログな方法で発注を希望することもあるでしょう。このような場合に備えて、顧客のアナログ注文を受注側で登録できる機能があると便利です。

現在では、アプリを利用して、顧客の代わりに注文を登録できる機能も開発されているので、ぜひ利用してみましょう。

まとめ:卸売もECサイトを導入して作業効率をアップさせよう

EC市場が拡大している近年、卸売事業でEC化を目指す事業者は増えています。卸売事業でもアナログ管理をシステム管理にすることで、作業効率を大幅にアップさせることができますし、新規で顧客を獲得するチャンスも広がります。

ただ、ECサイトの導入を検討する際は、自社に合ったECが実現できるのか、また、卸売を行う上で便利な機能が備わっているかなど確認するのを忘れないようにしましょう。卸売もECサイトを導入して、売り上げアップを目指しましょう!

卸売ECサイト運営もネクストエンジンで効率化できる!

EC事業の効率化でお悩みの方は、一元管理システム「ネクストエンジン」の導入をぜひご検討ください。ネクストエンジンには、受発注業務の自動化や在庫の自動連携を可能にする機能が備わっているため、導入することでECサイトの運営を効率的に行えます。

卸売を行なっている事業者様には、ネクストエンジンが提供している「BtoBオーダーアプリ」の利用が便利です。BtoBオーダーアプリには、卸先ごとに商品の価格や送料を設定する機能が備わっているため、ECサイト上での卸売販売を、自社ルールを適用しながら行えます。

また、アプリに卸先を直接招待できるほか、卸先に代わって注文を登録することもできるので、これまでアナログで対応していた業務も効率化できるでしょう。卸売業務のEC化を行うのであれば、ぜひネクストエンジンの導入も合わせてご検討ください。

ネクストエンジンを使った卸売の受注処理の効率化については、以下の記事で具体的に解説しています。

また、ネクストエンジンのアプリBtoBオーダーについて詳しくはこちら(「卸の受注の手間を削減!WEB受発注システム BtoBオーダーアプリのご紹介」)もご参考ください。

本業とは別の収入源を得るべく、副業としての「せどり」に挑戦しようと検討されている方は多いのではないでしょうか。

せどりは、安く仕入れた商品を市場に適した価格で販売し、その差額で利益を出していくという比較的シンプルなビジネスなので、初心者でも手を出しやすい副業であるといえます。

しかし、

- 転売とは何が違うの?

- せどりは違法ではないの?

- せどりで効率良く収益を出すための方法は?

と疑問を持たれている方もいるでしょう。本記事では、せどりを成功させるための仕入れのコツや注意点を解説するのでぜひ参考にしてください。

せどりとはどのようなビジネス?

せどりとは、安く仕入れた商品をフリマサイトなどで売却し、その差額分が利益になるビジネスです。もともとは古書店での転売を指していたせどりですが、現在では家電や洋服など、さまざまな商品を取り扱う場合もせどりと呼ばれています。

転売と同義語で扱われ、近年の“転売ヤー”のマイナスイメージから違法である印象を受けますが、問題視されているのは希少性の高い商品を買い占めて、一気に値段を吊り上げ販売するような、市場の健全な成長を阻害するような転売行為です。以降で説明するせどりは違法性はなく、顧客満足度の高いビジネスなのでご安心ください。

せどりとは商品の仕入れと販売の価格差で利益を出すビジネス

上記でも紹介しましたが、せどりとは仕入れ値と売値の価格差で利益を出すビジネスです。これは、商売の基本ともいえますが、始めるにあたって特別なスキルが必要ないため、初心者でも取り組みやすいといえるでしょう。利益を出すためには、安く仕入れることや市場のニーズを理解することが重要です。

仕入れ先と仕入れる物でせどりの種類が異なる

せどりにはいくつか種類があり、仕入れ先と仕入れる商品の種類によって、せどりの種類も異なります。まずは仕入れ先による違いから見ていきましょう。仕入れ先による違いは以下のとおりです。

- 店舗せどり

- 電脳せどり

仕入れ先による違いとして、店舗せどりと電脳せどりの2種類が存在します。

店舗せどりとは、家電量販店やホームセンターなどの実店舗で仕入れて販売する方法です。セール品などが手に入りやすいメリットはありますが、仕入れに手間がかかることや交通費が必要になることがデメリットとして挙げられます。

電脳せどりは、ECサイトやフリマアプリなどから仕入れて販売する方法です。実物を見ることができない反面、仕入れに手間や交通費がかからないメリットがあります。

次は仕入れる商品による違いを見ていきましょう。

仕入れる商品による違いは以下のとおりです。

- 新品せどり

- 中古せどり

仕入れる商品が新品か中古かによっても、せどりの種類が異なります。新品せどりは利益を出しにくい反面、資格も申請も不要で誰でも行えるメリットがあります。

中古せどりは、仕入れ先が多いことや販売利益を多く見込めることなどがメリットですが、古物商許可証が必要です。許可を取らずに販売を行った場合は違法となり罰則がありますので注意しましょう。

仕入れから発送までのプロセス

仕入れから発送までのプロセスは、以下の手順で行います。

- せどりのジャンルを決める

- 商品と梱包材を仕入れる

- 商品を撮影して出品する

- 注文が入ったら発送する

せどりを始める際、まずは扱う商品のジャンルを決めましょう。扱う商品によって、必要な在庫スペースや資金が異なるので注意が必要です。

商品のジャンルを決めたら、実際に商品を仕入れましょう。店舗や電脳など、その商品を最も安く仕入れる方法を模索することが重要です。商品を発送する際に、梱包材も必要になるので合わせて購入しておきます。

プチプチなどの緩衝材や段ボール箱は、ホームセンターなどで購入できるほか、100円ショップなどでも売られています。

商品を仕入れたら、撮影を行い、出品作業を済ませましょう。商品を撮影する際は、明るい場所で撮影し、商品の状態が画面越しでもしっかり確認できるようにします。

注文が入ったら発送作業を行います。発送作業はなるべく丁寧に迅速に行うことが大切です。顧客を待たせすぎるとクレームにつながる恐れがあるので注意しましょう。

仕入れる商品のジャンル選びのポイントとは

仕入れる商品のジャンルを選択する際、重要なのは以下の項目です。

- 在庫管理がしやすいか

- 取り扱い店舗が多く仕入れやすいか

- 商品の回転率は高いか

- 法律や規制に抵触しないか

管理がしやすく、利益になりやすい商品ジャンルを選ぶことは大切ですが、法律や販売規制を遵守することが最も重要です。

以下でそれぞれのポイントについて解説しますので、ジャンル選びの参考にしてください。

かさばらず在庫管理がしやすいかどうか

せどりでは、在庫スペースを圧迫するような大型の商品や特別な手入れが必要な繊細な商品は不向きです。自宅でも管理がしやすく、特別な手入れを必要としない商品を選ぶ必要があります。これからせどりを始める方は以下のジャンルがおすすめです。

- 本・漫画

- CD・DVD

- ゲーム・おもちゃ

- 電化製品

上記の商品は、在庫スペースを圧迫せず、自宅でも管理がしやすい上、安定したニーズが存在します。

本・漫画・CD・DVDは中古でも高い需要があり、初回限定盤などのプレミアが付いている商品を販売できれば、かなりの利益が見込めます。

また、ゲームやおもちゃは流行りのものを販売できれば、高い利益が見込めるでしょう。電化製品は、家電量販店などでセールになりやすいほか、購入時にポイントも貯まるのでお得です。

取り扱い店舗が多いかどうか

せどりで商品を仕入れる際、取り扱い店舗の数は、そのまま仕入れの難易度を左右します。せっかく販売したい商品のジャンルが決まったとしても、販売したい商品を取り扱っている店舗が少なければ、仕入れを満足に行えません。

これからせどりを始めるのであれば、取り扱い店舗が多く、仕入れのしやすいジャンルを選ぶことをおすすめします。

回転率が高いかどうか

商品ジャンルを決める際、回転率の高さにも注目しましょう。

回転率とは、商品が一定期間でどの程度売れたのかを示す値で、回転率が高い商品は売れる頻度が高いため、在庫を抱え込むリスクを最小限に抑えられます。季節物の商品より、日常的に利用できる商品を選びましょう。

扱ってはいけない商品ではないか

せどりには、以下のように取り扱ってはいけない商品も存在します。

- 不動産

- 生鮮食品

- 生き物

このようなジャンルの商品を取り扱ってしまうと、法律違反に当たるので、必ずチェックしておきましょう。

販売規制に抵触する商品ではないか

各フリマサイトやショッピングサイトはそれぞれ販売規制を設けているので事前に確認しておきましょう。偽ブランド品や医薬品(行政の許可が必要)、また、2022年12月現在では新型コロナウイルスの影響で医療用マスクなども禁止出品物と指定されています。

せどりの仕入れを行う際のポイント

せどりの仕入れを行う際、以下の4つのポイントを意識することが大切です。

- ニーズやセール情報を調査する

- 店舗せどりと電脳せどりの得意な方で仕入れる

- 仕入れの量は在庫スペースや資金に見合う分量に調整する

- 利益が出るようにコストを考えた仕入れを行う

以下で詳しく解説しますので、仕入れを行う際の参考にしてください。

ニーズやセール情報などの調査を徹底する

仕入れを行う際に、重要なのはニーズやセールの情報を把握することです。ニーズがなければ商品は売れませんし、特売・セールの情報をつかめれば、より安く商品を仕入れるチャンスをつかめます。

ニーズを調査する際は、検索急上昇キーワードに注目すると、市場で売れやすい商品を理解できるのでおすすめです。

仕入れは店舗せどりと電脳せどり、どちらか得意な方で

仕入れを行う際は、店舗せどりと電脳せどりのどちらか得意な方で行いましょう。それぞれにメリット・デメリットがあるため、人により向き・不向きが分かれます。

【店舗せどり】

メリット

- 実際にその店に足を運んだ人しか仕入れができないため、ライバルが少ない

- 商品の実物を確認できる

デメリット

- 店舗に行くまでに交通費がかかる

- 仕入れ先が限定される

- 商品を自ら持ち運ぶ必要がある

上記の特徴から、店舗せどりは車を保有している人や近くに店舗が複数ある人が向いています。逆に、車を保有していない方や、あまりまとまった時間が取れない人には不向きといえるでしょう。

【電脳せどり】

メリット

- いつでもどこでも仕入れができる

- 仕入れ先の選択肢が多い

デメリット

- 商品の実物を確認できない

- 仕入れのライバルが多い

電脳せどりは、インターネットでの操作に慣れている人や効率を重視している人に向いています。逆に、インターネットでの操作が苦手な人や、商品の実物を見ないと安心できない人には不向きです。

仕入れの量は在庫スペースや資金に見合う分量にする

商品を大量に仕入れるあまり、在庫スペースや資金を圧迫してしまうことは絶対に避けたいところです。

商品は仕入れた後、売れるまでの間自宅で保管しなければならないことを頭に入れておきましょう。

利益が出るようコストを考えた仕入れを行う

せどりで利益を出すためには、コストを最小限に抑えることが重要です。商品をより安く手に入れることはもちろん、梱包材や配送費用など、さまざまな部分に目を配る必要があります。

例えば、梱包材はECサイトを活用して大きなロットで購入することにより、1つあたりの単価を抑えることが可能なのでおすすめです。

せどりを行うにあたり、仕入れ以外のプロセスでおさえておきたいこと

せどりで利益を出していくためには、仕入れ以外にも意識すべき点がいくつか存在します。仕入れ以外に意識する項目は以下のとおりです。

- 古物商許可証や確定申告を忘れない

- 売れるためには商品ページをわかりやすくする

- 時間もコストの一部として意識する

- ツールでプロセスを効率化する

以下で詳しく解説しますので、それぞれ確認していきましょう。

古物商許可証が必要になる場合がある

中古品を営利目的で販売する場合、古物商許可証を取得する必要がある点に注意しましょう。この“営利目的”という部分に注意が必要で、最初から売ることを目的として仕入れることを指しています。

古物商許可証が不要なケースは、自分が使用する目的で購入した商品が不要になったので、フリマアプリなどで出品するというケースです。

確定申告が必要になる場合がある

せどりでの所得が年間20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。所得は、売り上げから経費を差し引いた金額のことで、以下のものが経費に該当します。

- 商品の仕入れ代金

- 交通費

- 梱包材

- 発送費用

- 販売手数料

経費の計上には、領収書が必要です。クレジットカードで支払いを行った分についてはWeb上でダウンロードが可能なので、せどりの支払いはクレジットカードで行うとよいでしょう。

商品ページのわかりやすさが大切

商品ページの充実度は、顧客が購入を判断する重要なポイントです。おもに以下の項目を意識するとよいでしょう。

- 商品写真は明るく鮮明なものにする

- 商品の説明を詳細に行う

上記とあわせて、問い合わせにすぐに対応することなども重要です。

なお、商品写真の撮影のコツは以下から無料でご覧いただけます!

時間もコストの一部だと認識する

せどりで利益を出すために、仕入れコストを抑えることが重要なのはすでに伝えましたが、それは時間も同じです。せどりで稼げる人は、お金よりも時間が大切であることを理解し、業務を効率化させるためのさまざまな投資を惜しみません。

時間も立派なコストの一部であると認識し、業務の効率化や仕組み化を図れるか否かが、せどり上級者と初心者を分ける差であるといえます。

せどりツールでプロセスを効率化する

せどりにおいて、仕入れ先や商品の確認、商品の在庫管理などは手間がかかりますが、せどりで使えるツールを活用して効率化することも可能です。

さまざまなツールが出ていますが、必要な仕入れ数や設定価格などを調べるといったデータ収集・分析業務に使えるものもあります。業務を効率化し、利益率を上げるためにも、各種ツールの積極的な導入も検討してみてください。

ツールについて詳しくは以下の記事を参考にしてください。

まとめ:仕入れのコツを押さえてせどりを成功させよう!

せどりで利益を上げるためには、仕入れのポイントを押さえて、効率的に無駄のない仕入れを行うことが重要です。そのためには、ニーズをしっかりと把握し、利益が出るようにコストを調整する必要があります。

また、せどりに慣れてきた段階で、より効率化を求めるのであれば、せどり用のツールの導入も有効です。時間も立派なコストの一部であると認識し、業務の効率化や仕組み化を積極的に行いましょう。

EC運営の強い味方!ネクストエンジンなら在庫管理を効率化・自動化できる

せどりが軌道に乗り、多店舗でEC運営をはじめると在庫管理に問題を抱える方も増えてきます。もし在庫管理でお困りでしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入をご検討ください。

ネクストエンジンでは、以下の機能が備わっており、在庫管理を効率化および自動化することが可能です。

- 各店舗・物流拠点の在庫をリアルタイムでシステムに反映

- 店舗間および倉庫間移動の記録を自動で管理し、システムに反映

- 商品のキャンセル・返品による調整も自動で反映

上記の機能により、在庫管理を効率化できるだけでなく、売り越しの心配もなくなります。

ネクストエンジンは、30日間無料でお試しいただけます。さらに詳しくネクストエンジンについて知りたい方は、以下から無料で資料がダウンロードできますので、ぜひご活用ください。

FBAとは、在庫管理から発送業務など、商品を販売する一連の流れをAmazonに委託できるサービスです。FBAはAmazonマーケットプレイスでのショップ運営を効率化できる便利なサービスですが、利用方法がわからない方も多いのではないでしょうか。本記事では、FBAの手数料や利用方法をはじめ、利用するメリットをわかりやすくご紹介するのでぜひ参考にしてください。

なお、Amazonでの在庫管理方法については下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:「Amazonの在庫管理の方法は?セラーセントラルのほか便利な連携システムもご紹介」

FBA(フルフィルメント by Amazon)とは?

FBAとは、Fulfillment by Amazonの略で、自社の商品をAmazon倉庫に納品することで、注文から発送までの業務を一部代行してくれるサービスです。ここでは、FBAの特徴について見ていきましょう。

FBAはAmazonでの出店・運営を楽にするサービス

FBAは、Amazonが自社に代わって、商品の管理や発送業務などを行ってくれるサービスです。注文が入った後はAmazonが自動で商品を発送してくれるので、Amazonマーケットプレイスでのショップ運営を楽に行えます。

また、FBAで出品している商品は、Amazonマーケットプレイス内で発送元がAmazonと表示され、商品検索でも上位に表示されやすいのが特徴です。これにより、顧客からの信頼を得やすく、集客効果も上がりやすいのがメリットだといえます。

FBAが請け負うのは注文から発送までの一部業務

FBAが請け負う業務は以下のとおりです。

- 商品の入荷

- 入荷時の検品

- 商品保管

- 受注業務

- ピッキング

- 発送前の検品

- 梱包

- 発送

- 返品・カスタマー業務

セラーセントラルから利用登録を済ませ、商品をAmazonフルフィルメントセンターに納品することで上記の業務を代行してもらえます。保管スペースや作業人員を必要とする業務なので、委託することで大幅な業務効率化が見込まれるでしょう。

FBAを利用する際の手数料はどのくらい?

FBAの利用は有料ですので、手数料を支払う必要があります。基本的には、在庫の保管料や出荷点数など、利用した分のみを支払う形態となっていますが、さらに細かく見ていきましょう。

在庫保管手数料と配送代行手数料は必須

在庫保管手数料と配送代行手数料は、FBAを利用すれば、必ず請求される手数料になります。在庫保管手数料は毎月請求されるもので、1日の平均在庫容量(立方メートル)に基づいて計算され、預けた商品の体積が増えれば手数料も上がる仕組みです。

配送代行手数料は、商品1点あたりに行う、ピッキング・梱包・発送・カスタマーサービス・返品の手数料となっています。

そのほかの手数料

上記以外で発生する可能性のある手数料は、以下のとおりです。

- 返送/所有権の放棄手数料

- 長期在庫保管手数料

- 納品不備受領作業手数料

- 購入者返品手数料

返送/所有権の放棄手数料は、商品を1点返送または所有権放棄するごとに必要となる手数料であり、長期在庫保管手数料は365日を超えてフルフィルメントセンターで商品を保管する場合に必要となる手数料となっています。

納品不備受領作業手数料は、フルフィルメントセンターに商品を納品した際、ラベルの貼付がないなど、準備不足によって想定外の受領作業が発生した場合に請求される手数料です。

購入者返品手数料は、Amazonの返品送料無料カテゴリーに分類されている、「服&ファッション小物」「シューズ&バッグ」の商品が返品された際に適用されます。「服&ファッション小物」「シューズ&バッグ」の購入者が返品送料無料期間である30日以内に返品を行った際に、商品の出品者に対し請求される手数料となっています。

無料で使える便利なFBA料金シミュレーターを活用しよう

FBA料金シミュレーターを活用すれば、上記で紹介した手数料を反映した上で、利益がいくら出るのかを算出できます。データを数字で確認できるのはもちろん、グラフで視覚的に確認することもできるので大変便利です。FBA料金シミュレーターでは、おもに2種類の見積もり方法があります。

- 簡単見積もり:FBA手数料のみ確認できる

- 詳細見積もり:自社発送とFBA発送の利益率や経費の比較ができる

利用手順は以下のとおりです。

- セラーセントラルにログインする

- fba料金シミュレーターにアクセスする

- ASINなどで商品を検索する

- 必要情報を入力する

セラーセントラルから無料で利用できるので、ぜひ一度確認しておきましょう。

FBAへの納品は簡単?やり方を4つのステップで紹介

FBAへの納品は意外と簡単です。以下の4つのステップでできるので、それぞれ詳しく見ていきましょう。

①商品の登録

まずはセラーセントラルで、出品する商品情報を登録します。別の出品者がすでに同一商品を出品している場合は、Amazonに登録されている既存の出品情報を活用できるので、商品登録の手間を省くことが可能です。

同一商品が出品されていない場合は、新しく商品情報を登録する必要があります。

②商品ラベルを作成して商品に貼付する

FBAを利用して販売する商品は、フルフィルメントセンターにてバーコード管理されるため、すべての商品にラベルを貼付する必要があります。

出品登録した商品は、セラーセントラルから商品ラベルを印刷できるので、各商品の外箱に貼り付けましょう。

外箱がない場合は、FBA対応の緩衝材に包み、その上に商品ラベルを貼り付けます。

商品ラベルの貼付作業は手数料を支払うことで、Amazonに委託することも可能です。

③商品梱包後送り状を貼付する

フルフィルメントセンターに商品を納品するため、送り状を作成して貼付する必要があります。

送り状は、セラーセントラルからA4普通紙で印刷できるので、配送ラベル部分を切り取って、発送用の段ボールに貼り付けましょう。

④納品倉庫への納品手続きと発送を行う

発送の準備ができたら、セラーセントラルにて「クリックすると納品が完了します」のボタンを押します。その後、納品手続きの確認画面に飛ぶので、「出荷済みとしてチェック」を忘れずにクリックしましょう。

その際、「お問合せ番号を入力」という欄があるので、こちらに任意の番号を入力しておくことをおすすめします。お問合せ番号を設定しておくことで、荷物が追跡できるため、紛失等のトラブルを防止できます。

一連の手続きが完了したら、配送業者の店舗に荷物を持っていき、発送手続きを済ませれば完了です。

FBAを利用する8つのメリット

FBAを利用することで、業務の効率化など、多くのメリットをもたらします。ここでは8つのメリットを見ていきましょう。

一部の業務を委託できる

FBAを利用することで、商品の保管から発送、カスタマー業務・返品業務を委託することが可能です。これらの業務は自社で行うと、多くのスペースや人員を割かなければなりませんが、委託することでリソースを節約することができます。空いた分のリソースを商品開発などのコア業務に集中させることで、さらなる業績向上が見込めるでしょう。

商品ページに“Primeマーク”をつけることができる

FBAを利用することで、Amazonプライムの対象商品となり、プライムマークが表示されます。プライムマークが付いている商品は、お急ぎ便や当日お急ぎ便が利用できるため、顧客にとって利便性が高いことが特徴です。Amazonマーケットプレイス内で上位表示されて目立つため、集客効果の向上が見込めるメリットもあります。

ユーザーの送料が無料になる

FBAを利用することにより、プライム対象商品となるため、ユーザーの送料が無料になります。送料が無料であることにより、ユーザーはお得感を得られるので、Amazonマーケットプレイス内で同一商品を販売している競合他社がいたとしても、購入されやすくなるのがメリットです。

カート獲得率の向上を見込める

同一商品を複数の出品者が出品していた場合、同一料金であればFBA利用者の方がカートを優先的に獲得できます。カートを獲得することで、ユーザーから購入されやすくなり、売り上げの向上が見込めるでしょう。

ユーザーの決済方法の手段を増やすことができる

Amazonは代金回収業務の委託も対応しているため、顧客は決済方法として代金引換を選べるようになります。クレジットカードを保有しておらず、代金引換で購入できる商品を求めているユーザーも一定数存在するため、このような層にアプローチできるのは大きなメリットといえるでしょう。

海外発送にも対応してもらえる

Amazonは海外配送プログラムを提供しており、利用を希望するユーザーは、追加手数料や通関手続きなどの輸出にかかる費用を負担せずに利用できます。海外配送の設定を有効にするだけで、海外への販売機会を得ることができるので、越境ECに気軽に挑戦することが可能です。

小型軽量商品プログラムを利用でき、手数料を抑えることができる

FBAでは、軽量で小型の商品をお得な配送代行手数料で委託できる「小型軽量商品プログラム」を提供しています。小型軽量商品プログラムを利用することにより、配送手数料が抑えられ、販売の利益率を高めることが可能です。

小型軽量商品プログラムは、セラーセントラルのクイック登録で、簡単に登録することができるのでぜひご活用ください。

FBAマルチチャネルサービスも活用できる

FBAでは、FBAマルチチャネルサービスを活用できるのも大きなメリットです。FBAマルチチャネルサービスの特徴を見ていきましょう。

Amazon以外のモールにも対応可能なサービス

FBAマルチチャネルサービスとは、Amazon以外のモールに出品している商品の管理・発送の代行をしてくれるサービスです。セラーセントラルから依頼ができ、Amazon向けに販売している商品と同様の方法で利用できます。

コストや手続きの労力を削減できる

Amazon以外のモールへの発送業務も委託できるため、発送元の倉庫を一本化できます。これにより、発送作業に関わる業務の手間を減らし、人件費や倉庫スペース料などのコストを削減できることが大きなメリットです。

また、Amazonに配送を依頼することにより、自社から直接出荷をしたり、ほかの配送業者に依頼したりするよりも配送コストを抑えられます。「お届け日時指定便」や「当日お急ぎ便」などのシステムも、自社で行うと手続きが複雑化してしまいますが、Amazonに委託することで配送手続きを軽減することが可能です。

理解しておきたいFBAを利用する際の3つの注意点

利用することでさまざまなメリットをもたらすFBAですが、利用する際はいくつか注意すべき点も存在します。注意点を3つ見ていきましょう。

Amazonの納品ルールが適用される

FBAを利用している場合、購入された商品はAmazonの梱包要件に従い、Amazonのロゴが入った段ボールで発送されます(マルチチャネルサービス利用の場合は除く)。オリジナルのロゴが入った段ボールでの発送や細かいギフト対応などはできず、流通加工の柔軟性が低くなる点に注意が必要です。

倉庫での商品管理がAmazonに託される

FBAで出品する商品は、フルフィルメントセンターでAmazonが管理するため、商品管理がAmazonに託されます。物流における品質は非常に高いため、商品の破損や紛失のリスクはほとんどありませんが、決してないとは言い切れません。

また、商品の実物の状態を確認したくなった場合は、取り寄せる必要があり、その際は手数料が必要になるので注意しましょう。

FBAのルール上、倉庫保管できない商材がある

FBAでは、ルール上倉庫の保管ができない商材が存在します。

- 日本の法令で義務付けられている日本語表記のラベルが貼付されていない商品

- 日本において必要な承認を得ていない商品

- 室温で保管できない商品

- 動植物

- 危険物および化学製品

Amazonマーケットプレイスで販売できても、FBAでは販売ができない商品もあるため注意が必要です。対応できる商品について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。

まとめ:Amazonで出店する際の強い味方・FBAを攻略しよう

FBAは、Amazonで出店する際の一連の販売プロセスを代行してくれるため、Amazonで出店している方の強い味方だといえます。Amazonで自社商品の販売を効率よく行うためにもFBAの攻略は欠かせません。

導入に当たっては本記事でご紹介したメリットデメリット等を事前にしっかり理解した上で、ご利用ください。

ネクストエンジンとFBAを連携してさらに効率化しよう!

FBAを利用したAmazonでの効率的なEC運営でお悩みの方には、一元管理システム「ネクストエンジン」の導入もおすすめです。

ネクストエンジンは、Amazonをはじめ、さまざまなECモール・カートを連携することで在庫情報を一元管理化し、在庫管理や発送に関わる業務を効率化することができます(対応モール・カートの詳細はこちら)。

FBAマルチチャネルサービスとも連携が可能で、連携することで以下の業務を効率化できます。

- 入庫データを自動で反映し、各EC店舗への在庫数を送信(在庫管理機能について)

- 配送情報の反映、購入者へのメールを自動送信(メールの自動送信について)

これにより、FBA倉庫への入庫から店舗への反映までがワンストップで実現し、大幅な業務の効率化が期待できるでしょう。

なお、FBAマルチチャネルとの連携について詳しくはこちらのページ(Amazon FBAマルチチャネルとネクストエンジンの連携についてご案内)もご覧ください。

また、FBAにとどまらず、EC運営での出荷・倉庫連携をもっと効率化していきたいとお悩みがありましたら、以下から無料で資料をダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

企業にとってデータをどのように管理するかはとても重要な課題です。ERPシステムを使えば、業務それぞれが独立していても、必要なデータを一元管理ができるようになり、データの共有などで余計な手間を省くことが可能です。

業務の効率化や経営状況の「見える化」を実現したい企業にとっても、ぜひ導入しておきたいERPシステム。本記事では、ERPシステムの特徴やメリット・デメリット、選び方などについて解説します。ERPシステムの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

ERPシステムとは?

ERPシステムは、企業資源計画(Enterprise Resource Planning)を略したものです。システムの統合化を目的に生まれたもので、業務統合パッケージなどと呼ばれることもあります。ここでは、ERPについて詳しく説明します。

ERPシステムとは情報の一元管理を可能にするシステムのこと

ERPシステムは、企業活動に欠かせない「会計」「人事」「生産」「物流」などの業務を統合できるシステムです。企業の業務に対して、それぞれ基幹となる業務の特徴を把握したうえで一元管理し、効率化を図る目的があります。業務を円滑にまわしていくためには、情報管理の一元化は欠かせないため、ERPシステムの導入が必要不可欠といっても過言ではありません。

ERPシステムにはさまざまな種類があり、元々は大企業などで使われていることが多いシステムでした。ただ最近では、中小企業でも気軽に導入できるようになったため、業界を問わず導入されています。

ERPシステムが生み出された背景

ERPシステムが生まれる前は、部門ごとでシステムを導入し管理しているのが一般的でした。ただ、そうなると部門ごとにシステムの管理や作業も必要になってしまい、ヒューマンエラーなどが発生する原因になりかねません。

また、部門ごとにシステムや業務内容が分かれていても、会計業務などですべての部門の情報を連携する必要なども出てくるため、余計な手間がかかっていたのです。

そこで、業務管理や情報の共有をより効率的に行い、ヒューマンエラーを防止するために生まれたのがERPシステムです。自社に合ったERPシステムを導入することで、業務の効率化を行い、ヒューマンエラーも防止できます。

ERPシステムと基幹システム、SAPとの違い

ここからは、ERPシステムと基幹システム、SAPとの違いについて説明していきます。

基幹システムは業務ごとに独立した構成のシステム

基幹システムも多くの企業で導入されています。基幹システムは、「会計」「人事」「生産」「物流」などの情報を管理する、それぞれ独立したシステムです。

それに比べERPシステムはこの基幹システムを統合したものになり、ほかの管理システムとの連携もできます。これにより、経営管理に必要な社内の情報を、一括して可視化できるというメリットが生まれます。

なお、基幹システムについてさらに詳しくはこちら「基幹システムとは?種類やERPの違い、導入方法をわかりやすく紹介」の記事もご覧ください。

SAPとは?独SAP社のERPを指す

SAP(エス・エー・ピー)とは、本社がドイツにある世界有数のソフトウェア企業の名称です。ヨーロッパ最大級のソフトウェア企業としても知られています。とくにERPシステムの分野で世界一のシェアを誇るため、一般的にはSAPと言えば企業名というよりも、SAP社が提供するERP製品を指すことが多いです。

そのため、ERPシステムとSAPは同様の意味を持ちますが、

- SAPはSAP社が開発したERPシステムのこと

- ERPシステムはERPシステム全般のこと

と認識しておきましょう。

ERPシステムを導入するメリットはおもに3つ

ここまで、ERPシステムについて解説してきました。ここからは、ERPシステムを導入することで得られる3つのメリットをご紹介します。

業務の効率化ができ、生産性がアップする

ERPシステムを導入すると、部署ごとに保有していた情報が社内全体で共有できるようになります。そのため、情報をいつでも確認でき、スピーディーな対応が可能になるため、生産性が向上するでしょう。また、1つのシステムで基幹業務に関わる情報の管理や更新ができるため、ヒューマンエラーや共有ミスなどを防ぎます。

複数のシステムを導入することでのデータ重複の心配もなく、間違えた情報をそれぞれの管理システムで修正する作業も必要もないため、業務効率化にも役立てられるでしょう。

状況の把握が容易になり迅速な経営判断ができる

企業の経営状況を簡単に確認できるのも、ERPシステムのメリットです。ERPシステムには「ダッシュボード」と呼ばれるボードが用意されており、その中で、各基幹データが図式化されています。ERPシステムには「ヒト」「モノ」「カネ」などの経営に欠かせない情報が一元管理されています。そのため、今後の経営判断に活かせる情報がリアルタイムで入ってくるため、迅速に経営判断ができるようになるでしょう。

また、基幹となるデータを一括で確認できることは、経営における問題点を見つけやすいとも言えるため、大きな問題となる前に対処できる可能性もあります。経営者にとって、心強いシステムといえるでしょう。

内部統制を強化して不正などの防止ができる

企業にとって、いかに内部統制を強化するかは大きな課題となります。内部統制が機能していないと、従業員の不正や違法行為があっても気付くことができないかもしれません。企業としていかに健全に経営を行うのかを考えたときに、管理体制の強化が必要です。

そんなとき、ERPシステムは一元管理としての役割はもちろん、不正を防ぐためにも活用できます。それぞれの業務のなかでアクセスコントロールを行い、上司に承認されていない業務はそのまま進められないなどの機能を活用することで、違法行為などを見逃す心配がありません。

ERPシステムを導入するデメリットは選定の難しさ|ERPの種類について

ERPシステムには少なからずデメリットも存在しています。なかでもよく言われているのが、ERPシステムの種類が豊富で、どのシステムを導入すればよいのかわからないといった点です。

そこでここからは、ERPシステムの種類について解説しますので、ぜひシステム選びの参考にしてください。

基幹部門に必要な機能を網羅した【統合型】

統合型のERPシステムは、基幹業務におけるデータを一元管理する機能を網羅的に備えたタイプです。統合型のERPシステムを導入することで、基幹業務の大半をカバーできるため、自社の業務に関わるデータを一元管理することが目的の方にはオススメのタイプといえるでしょう。

ただし、機能が豊富なことも影響し、導入費用は高額となることが多いため、注意が必要です。

必要な基幹システムのみを組み合わせ【コンポーネント型】

それに比べコンポーネント型は、管理したいデータを選択し、必要な機能だけを備えたタイプのERPシステムとなります。導入する際は、機能の取捨選択が必要となるため、システムや業務に関わる知見が必要となりますが、統合型に比べ費用を抑えられるだけでなく、柔軟性に優れている点がメリットといえるでしょう。

そのため、必要最低限の機能でまずは導入し、後から機能を付け足していくことも可能です。

近年ではクラウド型のERPが主流

ここまで、ERPシステムの機能に関する種類を紹介しましたが、導入形態にも2つの種類があり、オンプレミス型とクラウド型に分けられます。それぞれの特徴は以下のとおりです。

| オンプレミス型 | ERPシステムの導入に必要なサーバーなどを自社で管理し、導入するタイプ。 |

| クラウド型 | インターネット上にあるクラウド環境内にあるERPシステムを活用するタイプ。 |

その中でも、近年ではクラウド型が主流と言われています。クラウド型は、クラウド上にあるERPシステムを活用するため自社でサーバーを所有する必要がありません。そのため初期費用を抑えてERPシステムを導入できるといったメリットがあり、費用重視の企業にも向いている導入形態と言えます。

ただし、インターネット上に自社のデータが保存されるため、セキュリティ対策をしっかり取られているシステムを選ぶことが肝心です。

比較選定のポイントは自社に適した「機能」「操作性」「コスト」かどうか

上記でも紹介したように、ERPシステムにはさまざまな種類やタイプが存在しています。ERPシステムによって得意な業務や業界もあるため、まずは特徴を抑えることが大切です。

システムを選ぶ際は、とくに「機能」「操作性」「コスト」を比較し、自社に合ったシステムを導入しましょう。

- 自社の現状の課題や問題点を洗い出し、その課題が改善できる機能が備わっているか

- 従業員がシステムを操作しやすく、明確に業務効率化につながると実感できるか

- 上記2点が問題なく、費用面もほかのシステムと比べて納得できるか

上記のような点を踏まえてさまざまなシステムを比較し、システムを選びましょう。

ERPシステムの導入方法

ERPの導入方法は、大きく分けると2つの方法があります。業務において必要な機能をカスタマイズして導入する方法と、ERPシステムが標準で備えている機能に業務を合わせる方法です。それぞれの導入方法について説明していきます。

必要に応じてカスタマイズする

導入する前に自社にとって欲しい機能を洗い出しておき、その機能を備えたERPシステムを構築し導入する方法です。必要に応じてカスタマイズを行い、ERPシステムを構築していきます。ただし、すべての機能を満たそうとすれば、その分コストがかかり過ぎてしまう可能性もあるため注意しましょう。

本当に必要な機能か、費用対効果も含めて慎重に検討することが大切です。また、ERPシステムのカスタマイズ性も重要となるため、柔軟にカスタマイズできるかも確認しておくとよいでしょう。

導入するERPシステムの持つ機能に業務を合わせる

もう1つの導入方法は、ERPシステムがもともと保有している機能に、業務を合わせていく方法です。企業として必要なERPシステムを選択し導入したあとに、運用方法を見直して改善していきます。

ERPシステムのカスタマイズなどに不安のある場合におすすめの導入方法です。うまく導入できれば、ERPシステムの機能を十分に発揮し、業務の効率化を図れますが、システム自体の機能を十分に理解することが大切といえます。また、導入後にうまく運用に落とし込めなかったという問題が発生する可能性もあるため、お試し導入ができるシステムなどを選ぶとよいでしょう。

まとめ:自社に合ったERPを導入して生産性をアップさせよう

ERPシステムを導入するうえで、まず大切なことは自社にあった機能を持っているシステムを導入することです。ランニングコストなどの費用面や、社内の誰でも使えるかといった利用面なども考慮し、ERPシステムを選びましょう。

また、セキュリティ面においても、ERPシステムを導入するうえで大きな課題となります。業務の生産性を高めるためにも、これらの情報を比較し、自社に合ったERPシステムを導入しましょう。

ERPシステムとの連携でECと基幹データの一元管理ができる「ネクストエンジン」

ECサイト運営において、業務の効率化やデータの一元管理をしたいとお悩みの方は、「ネクストエンジン」の導入をご検討ください。

ネクストエンジンは、ECサイト運営業務に必要な多くの業務を自動化・効率化できるサービスです。おもに管理できる業務は以下のとおり。

- 受注管理

- 在庫管理

- 商品登録

- 決済サービス連携

- 倉庫連携

- POS連携

- 発注、仕入れ管理

など

また、売上や顧客情報を管理できるさまざまなERPシステムなどといったバックヤードシステムとの連携も可能なため、データの統合に活用できます。提携できるサービスについてなど、詳しくは「バックヤード支援について」もぜひご確認ください。

ネクストエンジンを導入し、ECサイト運営の効率化を実現させてみませんか?ネクストエンジンについてさらに詳しく知りたい方は、以下から無料でダウンロードできますので、ぜひご確認ください。

リードタイムとは、流通・製造業でよく使われる言葉で、注文が入ってから顧客に商品を届けるまでの期間のことを指しています。しかし、業種や工程により、リードタイムが示す言葉の意味が異なることがあるので注意しましょう。

この記事は、以下のような疑問を解決できる内容となっています。

- 納期と何が違うの?計算方法は?

- リードタイムは売り上げに影響する?

- リードタイムを短縮するメリットは?

最後に、リードタイム短縮に役立つ、便利なECツールも紹介しますのでぜひ参考にしてください。

リードタイムとは?「納期」との違いとは

リードタイムによく似た言葉として「納期」という言葉が存在しますが、リードタイムと納期はそれぞれ別の意味があります。ここではリードタイムと納期のそれぞれの言葉の意味を解説しますので、両者の違いについて見ていきましょう。

リードタイムは「発注から納品までの時間」のこと

リードタイムとは、顧客が商品を発注してから、納品が行われるまでにかかる時間のことを指しています。ECサイトでのショッピングであれば、顧客がサイト上で注文確定を行い、顧客のもとに商品が届くまでにかかった時間のことです。

しかし、リードタイムは業種や工程によって、その言葉が示す範囲が異なることもあるので、リードタイムが示す範囲について社内で統一しておくことが重要だと言えるでしょう。

リードタイムは「時間」、納期は「期限」を指す点で違いがある

納期とは、◯月◯日の◯時というように、特定の時間を指しており、商品を顧客に届けるまでの期限です。一方で、リードタイムは発注から納品までにかかる時間を指しているので、リードタイムは「時間」、納期は「期限」を示しているという点で異なっています。

ECサイト上では、顧客が商品を注文する前に「商品が届くまでに何日かかるのか」といったおおよその目安を把握できるよう、リードタイムがあらかじめ商品ごとに記載されていることが多いです。

リードタイム1日とは?リードタイムの計算のしかた

リードタイムは、顧客が商品を発注した当日を起点に、翌日を「リードタイム1日」、翌々日を「リードタイム2日」として数えます。つまり、リードタイム1日とは、発注日の翌日です。

また、EC業界においては、配送リードタイムの表現として「中2日」という表現も聞いたことがあるでしょう。「中2日」とは、間に2日要するという意味なので、商品の到着は発注日の3日後となります。

工程ごとに生まれるリードタイム4種類

冒頭でもお伝えしましたが、リードタイムは工程ごとに言葉が示す範囲が異なります。工程はおもに4つに細分化されています。

- 開発リードタイム

- 調達リードタイム

- 生産リードタイム

- 配送リードタイム

4つの中でも配送リードタイムは、EC事業との関係が最も深いと言えるでしょう。そのほかのリードタイムについても、まったく無関係ではないので、それぞれの意味を理解することは重要です。

それぞれの意味について解説しますので、確認していきましょう。

開発リードタイム(商品の企画から完成まで)

開発リードタイムとは、商品を企画してから完成に至るまでの期間のことです。開発リードタイムの中にも、商品の企画、素材の選定、生産場所の決定など、さまざまな業務工程が存在します。

調達リードタイム(仕入れ先から調達し納入されるまで)

調達リードタイムとは、仕入れ先から調達し納入されるまでの期間を指しています。購入元の生産リードタイムや配送業者の配送リードタイムに左右されるのが特徴です。

海外などから調達する場合は、税関を通す際の手続きなどもあるため、より長い調達リードタイムを必要とします。

生産リードタイム(生産開始から予定数の完成まで)

生産リードタイムは、商品の生産を開始してから予定数を完成させるまでにかかる期間です。生産リードタイムを短縮するには、人材を適切に配置したり、デジタル技術を活用したりすることが有効です。

配送リードタイム(受注から納品まで)

配送リードタイムは、顧客が商品を発注してから、顧客のもとに納品するまでの期間を指しています。配送リードタイムは、配送方法や距離によって変動しますが、配送リードタイムを縮めたいのであれば、受注から出荷までの流れを効率よく行うことが重要です。

リードタイムが売り上げに与える影響

リードタイムが長ければ、自社の倉庫内に多数の在庫を抱えている状態となり、結果的に収益の悪化につながります。

ここでは、リードタイムが売り上げにどのような影響を与えるのか、3つの側面から解説しますのでぜひ参考にしてください。

リードタイムが長いと売り上げ機会の損失になりかねない

ECサイト上で顧客が欲しい商品を見つけた際、注文確定をする前に目にするのがリードタイムの項目です。このリードタイムがほかと比べて長いと、顧客は別のサイトからの注文を検討する可能性が高くなるので、売り上げ機会を損失することになるでしょう。売り上げ機会の損失を防ぐためにも、各リードタイムを短縮する工夫を行うことが重要です。

リードタイムが長いと在庫が増える

リードタイムが長ければ、在庫が減らず、倉庫内に在庫が溜まっていきます。在庫が増えると懸念されるのが、在庫スペースが減少することです。入荷してきた商品を本来収納すべき位置に収納できなくなるため、倉庫内環境が悪化します。倉庫内環境が悪化した状態では、ピッキング効率が落ちるなど、さまざまな業務に支障をきたすことになるので、こまめな整理が必要です。

在庫の増加により収益の悪化につながる

在庫が増加することで、在庫の管理コストが上がり、結果的に収益の悪化につながります。ほかにも、上記で紹介した販売機会の損失や作業効率の低下も重なり、負のスパイラルを招くことでしょう。

これらは、事前に業務体制を見直し、リードタイムを短縮しておくことで防げます。

リードタイムを短縮することで得られるメリット4つ

リードタイムを短縮することで、上記で紹介したデメリットをメリットに変えられます。得られるメリットは以下の4つです。

- 商品管理コストの削減ができる

- 顧客ニーズに応えられる

- 売り上げ機会の増加が見込める

- 他社と差別化できる

それぞれのメリットがどのような好影響をもたらすのか、具体的に解説していきます。

①商品管理のコストを削減できる

リードタイムを短縮できれば、倉庫内に在庫が滞留しないため、倉庫スペースを有効活用でき、商品管理のコストが削減可能です。

また、リードタイムを短縮し、注文が入った商品をすぐに出荷できる体制を整えておくことは、賞味期限切れや商品の劣化を防ぐ効果もあります。

②顧客のニーズに応えられる

リードタイムを短縮しておくことで、市場の変化にも柔軟に対応できます。需要が増加した時に、短い納期でより多くの商品を供給できれば、後述するように、販売機会を逃さず、売り上げの増加が見込めるでしょう。