EC運営における在庫管理において、「気づいたら過剰在庫になっていた」という経験をお持ちの方はいるのではないでしょうか。過剰在庫はEC運営に大きな悪影響を及ぼすため、その予防や対策方法が知りたいと考えている方も多いはずです。

そこで本記事では、過剰在庫が起きる原因や対策方法を解説します。また、過剰在庫に効果的な管理システムもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

過剰在庫とは

まずは、過剰在庫の定義について解説します。過剰在庫と似ている「余剰在庫」と「滞留在庫」の2つの単語との違いも解説するので、ぜひ参考にしてください。

倉庫在庫が需要を上回っている状態のこと

過剰在庫とは、自社の倉庫在庫が市場の需要を上回っている状態のことです。過剰在庫が起きる原因はさまざまですが、誤発注や商品需要の低下などが考えられます。過剰在庫はEC運営に大きな悪影響を及ぼすので、事前に対策を行い、過剰在庫が起きてしまった場合は速やかに対処することが大切です。

過剰在庫と余剰在庫の違い

過剰在庫と余剰在庫の単語の意味は同じです。どちらも商品在庫が必要以上に余っている状態のことを指しています。商品のカテゴリーや場所ごとに使い分ける明確な決まりもないため、どちらの単語を使用しても問題ありません。

滞留在庫の意味と過剰在庫との違い

滞留在庫とは、倉庫や店舗に入荷してから、一定期間動きがない在庫のことをいいます。過剰在庫が売れない状態が続くと滞留在庫になるため、過剰在庫と滞留在庫の意味は異なります。

滞留在庫は過剰在庫と同じく、キャッシュフローを悪化させたり、倉庫スペースを圧迫させたりするので事前に防ぐことが大切です。

過剰在庫がもたらす5つのリスク

過剰在庫は、EC運営にさまざまな悪影響を及ぼします。ここでは、過剰在庫がもたらす5つのリスクを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

過剰在庫はキャッシュフローの悪化を招く

在庫は、適切なペースで売れることで、キャッシュフローが安定します。しかし、過剰在庫は、本来売れるはずだった在庫が売れていない状態であるため、いつまでも売り上げにはなりません。

売り上げが減少することで、事業活動に使える資金がなくなっていくので、キャッシュフローが悪化していきます。

在庫の価値が低くなる

商品の種類によっては、長期間倉庫に保存しておくことで在庫の価値が低くなります。具体的には、食品や化粧品などの消費期限切れ、季節性があるアパレル品などの売り逃しなどです。

価値が下がった商品は、セールでの販売や処分を行う必要があるので、コストが余分にかかることも懸念されます。

保管スペースを圧迫する

当たり前のことですが、在庫を保管しておくスペースには限りがあります。過剰在庫が増えれば、保管スペースを圧迫するので、最悪の場合は保管スペースがなくなるケースがあります。

保管スペースを増やすために倉庫を借りれば、余計な管理費用がかかるので、注意しなければなりません。

作業の生産性が低下する

過剰在庫が増えれば、本来予定している保管スペースに在庫が収まらなくなります。保管スペースから漏れた在庫は、通路に置くなどの対応が必要になるため、導線を塞いでしまうことがあります。

導線が塞がってしまうと、本来のピッキングルートが使えなくなったり、歩行速度が落ちてしまったりして、作業の生産性が低下してしまうでしょう。

コストの増加を招く

過剰在庫は、コストの増加を招きます。例としては、自社倉庫に収まりきれない在庫を保管するための倉庫レンタル料、廃棄料、運送費用などです。キャッシュフローの悪化と合わせて、自社の資金繰りが悪化する原因となるので注意しましょう。

過剰在庫が起きる原因

過剰在庫が起きる原因は、いくつかあります。ここでは、過剰在庫が起きる4つの原因を紹介するので、原因を把握して事前に過剰在庫を防ぎましょう。

在庫管理業務をおろそかにしている

普段から在庫管理業務を行なっていない、もしくはおろそかにしている状態だと、過剰在庫が発生します。理由は、正確な在庫数を把握していないことが、必要のない商品を発注してしまうことにつながるためです。

また、同一商品を複数の拠点や保管場所に置いている場合は、正確な在庫数を把握しづらくなるので、とくに注意しましょう。

需要を正確に把握できていない

需要を正確に把握できていないことも過剰在庫につながります。正確に需要を把握できていなければ、適切な在庫数を予測できません。過去の販売実績やニーズの変化から、需要を予測し、過剰在庫を防ぎましょう。

在庫の分析方法にについては以下の記事で解説しています。ご参考ください。

発注ミス

商品の発注数を誤ってしまう発注ミスも、過剰在庫が起きる原因の1つです。発注ミスが起きる原因としては、発注書などへの入力ミスのほか、発注責任者への伝達ミスなどが挙げられます。発注書は二重チェックを実施するなど、ミスを防ぐための取り組みが必要です。

商品価値の低下

商品価値が低下することで、以前よりも販売ペースが落ちてしまい、過剰在庫につながるケースもあります。この場合、需要を見極めて発注量や生産量を調整するのはもちろん、商品価値が低下した原因を追求することも大切です。

自社製品に加え、同業他社の製品も分析しながら、商品価値が低下した原因を探りましょう。

過剰在庫が発生しやすい商品とは?

過剰在庫が発生しやすい商品には、一定の傾向があります。以下のような商品は、過剰在庫が発生しやすいので注意しましょう。

- カラーやサイズ展開の多い商品

- 競合の多い商品

- 季節物の商品

カラーやサイズ展開の多い商品は、特定のカラーやサイズの商品が売れ残りやすい傾向があります。また、競合の多い商品は自社の商品が売れない場合もあるため、過剰在庫になりがちです。

ほかにも、コートやカーディガンなどの季節物の商品は、一定期間を経過するとほとんど売れなくなるので注意しましょう。

過剰在庫が起きた場合に取れる2つの対処法

過剰在庫が起きた場合は、割引価格で販売するか在庫を処分するしかありません。過剰在庫をいつまでも抱えていれば、リスクは拡大する一方であるため、早急に対応する必要があります。

ここでは、過剰在庫が起きた場合に取れる2つの対処法をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

セールを開催して割引価格で販売する

セールを開催して割引価格で販売すれば、普段売れ残っている商品も売れやすくなります。しかし、割引価格で販売しているため、利益が落ちてしまう点には注意が必要です。また、セールを開催する場合は、特設ページの用意やセール対象商品の選定など、準備を入念に行う必要があります。

在庫を処分する

在庫の処分は、簡単に過剰在庫を解決できる方法です。そのため、セールを実施しても売れなかった商品は、処分に回すとよいでしょう。しかし、在庫を処分する場合も廃棄コストがかかります。また、処分した在庫分は利益の面から見てもマイナスです。

当然、セールで安売りするよりもさらに利益が下がる対策方法ではあるので、最終手段として認識しておきましょう。

過剰在庫を防ぐ方法とは

過剰在庫は、発生するだけでEC運営に多大なリスクを及ぼすため、事前に防ぐことが大切です。ここでは、過剰在庫を防ぐ方法を4つご紹介します。

在庫管理を徹底する

在庫管理を徹底することは、過剰在庫を防ぐための手段として有効です。商品を決められたロケーションで、決められた数量を配置し、誰が見ても正しい在庫数がわかる状態にしておきます。

決められたロケーションで在庫管理が徹底されれば、過剰在庫を防げるのはもちろん、管理作業もしやすくなるため、入荷作業や出荷作業の生産性向上も見込めるでしょう。

需要予測の精度を向上させる

需要予測の精度が上がれば、必要以上に在庫を抱えてしまうことを防げます。需要予測の精度を向上させるためには、感覚だけに頼るのではなく、例年の販売実績を参照するなど、データにもとづいた予測が有効です。

そのためにも、日頃から販売データを保存しておき、必要な時に活かせるようにしておきましょう。

発注や仕入れのルールを明確化する

発注や仕入れを必要以上に行わないためにも、ルールを明確化しておくことが重要です。具体的な施策としては、在庫管理の責任者を配置し、供給ライン全体で在庫数を把握できるようにしておくとよいでしょう。

また、在庫が一定数を下回ったら発注を行う「発注点方式」を採用するのも、過剰在庫を防ぐためにはおすすめです。

仕入れの管理方法については、以下の記事でも解説していますので、こちらも参考にしてください。

在庫管理システムを導入する

正確な在庫数を把握する手段として、在庫管理システムの導入も有効です。在庫管理システムを導入すれば、在庫の移動を手動で記録する必要がなくなるので、棚卸差異が発生しにくくなります。

また、システム上でロケーションや品番別に商品の一覧を一目で参照できるので、発注ミスが少なくなるのもメリットです。

在庫管理システムについては以下の記事でも詳しく解説していますので、こちらも参考にしてください。

過剰在庫を防げるよう、防止策を徹底しよう

過剰在庫は、キャッシュフローの悪化や作業の生産性低下など、EC運営にも大きな影響を及ぼします。

健全な運営のためには、過剰在庫発後の対処も必要ですが、それよりもそもそも過剰在庫を発生させないように事前策を取ることが大切です。在庫管理の徹底や正確な需要予測などを行い、過剰在庫の予防に努めましょう。

過剰在庫の対策にも!ネクストエンジンでEC運営の効率化を

過剰在庫を対策するためにシステムの導入を検討している方は、ECサイト一元管理システム「ネクストエンジン」の導入をぜひご検討ください。ネクストエンジンに搭載されている在庫管理機能を活用すれば、以下の業務などを自動化・効率化できます。

- 入出庫時の在庫数の変動

- 商品が店舗や倉庫間を移動した際の在庫調整

- 返品時の在庫調整

- 在庫データの更新

ネクストエンジンの在庫管理機能を活用すれば、在庫の自動更新を5分間隔で行なってくれるので、いつでも最新の在庫データを参照できます。さらに、在庫数が一定数を下回った場合は、アラートメールでお知らせしてくれるので、欠品も防ぐことが可能です。

さらに詳しくネクストエンジンの出荷管理および倉庫連携については、以下から資料をお気軽にダウンロードしてみてください。

EC運営を行っていると、台風や大雪、地震といった自然災害による影響や、配送ドライバー不足等の物流会社側の理由による影響、はたまた、何かのきっかけでSNSで注目され、思いがけず注文が殺到してしまった……など原因は様々ですが、不測の事態でお客様への配送が遅延することがあります。

たとえEC事業者側に非がない原因だったとしても、お客様にとっては「楽しみにしていた商品が予定通りに届かない」という事実は変わりません。

ただ、他の多くの問題と同様に問題の発生で信用を失うこともあれば、対応いかんによってはお客様からの信頼を得て、顧客満足度を高めるきっかけにもなります。

例えば、お客様がニュース等で「大雨の影響で物流網に影響がでそうだ」と何気なく耳にした後、ちょうど商品を注文していたショップからタイムリーに事前のお知らせが入っていたらどうでしょう? 不測の事態にも迅速な対応ができるとショップへの信頼感が増したり、購入者一人ひとりを大切にしている印象を受けたりするお客様も多いのではないでしょうか。

発送や配送の遅延は起こってほしくはないことですが、不測の事態に備え、本記事ではお客様への配達遅延のお詫びメールの書き方を解説します!

配送遅延時のお詫びメールの書き方と注意点とは?

いざ配送遅延が起きてしまった、もしくは発生しそうだと分かったら、なるべく早くお客様に状況をお知らせする必要があります。

配送遅延のお詫びメールを作成する際に注意しておきたい点をまとめましたのでぜひ参考にしてください。

まずは商品購入のお礼を伝える

配送遅延のお詫びメールを送る際には、本題に入る前に、数あるショップの中から当店を選んで購入してくれたことに対するお礼を忘れずにお伝えしましょう。

「このたびは当ショップをご利用いただき、誠にありがとうございます」等とお客様への感謝の気持ちをシンプルに書けばOKです。

遅延発生の状況を伝える

配送遅延の詳細について、事実を簡潔に、誠意を持ってお伝えしましょう。

遅延理由については最低限の情報を述べるにとどめ、長く説明する必要はありません。必要以上に長く理由を説明すると、お客様からすれば“言い訳”に聞こえかねませんし、お客様が知りたいのは“自分の商品がどんな影響を受けるのか”であり、遅延の詳しい背景ではないからです。

復旧の見込みが分かっている場合には、どの程度遅れる見込みなのか、いつ商品が発送でき、到着する予定なのかを明記する必要があります。

復旧の見込みが立っていない場合にも、「現在復旧の見通しが立っておりません」と現状を正直に報告することが大切です。

また、自然災害等による配送遅延の場合、詳細がまだ明らかになっていなくても、現時点で分かる範囲で、どの配送エリアが影響を受ける可能性が高いのかも記載しておくと親切です。

お詫びの気持ちを伝える

配送遅延状況や、納品の予定を明記した後には、お詫びの一文を記入しましょう。

自然災害等の原因では、EC事業者としては防ぎようのないことですが、商品の到着を楽しみにされていたお客様にご不便をおかけしたことには違いありません。

とくにEC事業者側のミスによって発生した発送遅延の場合には、再発防止に努める旨をしっかりとお伝えしてください。

コピペOK!配送遅延のお詫びメール文例

配送遅延の原因別にお詫びメールのテンプレートを作成しました。状況に応じて適宜変更して活用してください!

台風など自然災害の影響で遅れている場合

件名:商品配送遅延のお知らせとお詫び

本文:

〇〇〇〇様

いつも〇〇〇〇〇(ショップ名)をご利用、お買い物いただき、

誠にありがとうございます。

このたび発生した〇〇〇〇〇(例:大型台風の接近)により、

お客様の商品の配送に大幅な遅延が発生しております。

予定よりも〇~〇日程度、商品の到着が遅れる見込みです。

ご注文の商品は順次出荷の手続きを取っておりますので、

到着まで今しばらくお待ちください。

お急ぎのところお客様には大変ご迷惑をおかけいたしまして、

申し訳ございません。

今後とも〇〇〇〇〇(ショップ名)をよろしくお願い申し上げます。

—————————-

【ショップ名】

ショップURL:http://〇〇〇.com

店舗連絡先:〇〇〇@〇〇〇.com

運営会社:株式会社〇〇〇

住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇 神奈川県小田原市〇〇〇〇〇〇

TEL:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 / FAX:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

営業時間:〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

—————————————————-

自然災害等の理由で遅れる場合、EC事業者側としては予想は難しいものですが、丁寧な対応を心がけましょう。

とくに気をつけたいのは、商品が食品である場合です。生鮮食品や要冷蔵・冷凍の菓子類などは、遅延期間によっては賞味期限を過ぎてしまうなど大きな影響を受けます。万一の場合の対応をどうするかも決めておきましょう。

注文の殺到により遅れる場合

件名:【ショップ名】商品欠品のお詫びと配送予定日についてのお知らせ

本文:

〇〇〇〇様

先日は〇〇〇〇〇(ショップ名)をご利用いただき、誠にありがとうございます。

【ショップ名】の〇〇と申します。

ご注文いただきました商品〇〇〇につきまして、

現在注文が殺到しており、商品が一時的に欠品となっております。

次回商品入荷予定は、

〇月〇日ごろ

となっております。

商品の発送について大変お待たせしてしまい、

誠に申し訳ございません。

お急ぎの場合はご注文をキャンセルとさせていただきますので

大変お手数をおかけいたしますが、注文キャンセルのご連絡を

お願いいたします。

以下が現在のご注文内容です。

—————–—————–

[受注番号]〇〇〇〇〇〇

[注文日時]〇〇〇〇年〇月〇日 〇:〇:〇

[ご注文者] 〇〇〇〇様

[支払方法] クレジットカード決済

[商品名] 〇〇〇〇〇〇

[商品代金] 〇〇〇〇円

[送料] 〇〇〇円

[合計] 〇〇〇〇円

—————————————————-

この度はせっかくご注文いただきましたのに

在庫欠品のため、商品をご用意できず

誠に申し訳ございません。

商品発送までしばらくお時間をいただきます。

また、キャンセルご希望の方はお手数ですが

その旨ご返信ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

—————————-

【ショップ名】

ショップURL:http://〇〇〇.com

店舗連絡先:〇〇〇@〇〇〇.com

運営会社:株式会社〇〇〇

住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇 神奈川県小田原市〇〇〇〇〇〇

TEL:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 / FAX:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

営業時間:〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

—————————————————-

商品の欠品や在庫不足で商品を発送できないというのは多くのEC事業者が経験するものです。

お客様が注文をキャンセルした場合、次回のお買い物時にも別のショップを利用する可能性があります。そこでおすすめなのが5~10%程度の「お詫びの割引クーポン」を発行することです。

次回来店するきっかけにつながるクーポンは大変有効なので、試してみてください。

年末年始やGW等の連休のため遅れる場合

年末年始やゴールデンウイークなど、発送の対応が通常よりも遅れることが予想される場合、事前にお客様にメールマガジンやサイトのお知らせに掲載するのも一案です。

件名:【ショップ名】GW中の注文の配送予定日についてのお知らせ

本文:

〇〇〇〇様

いつも〇〇〇〇〇(ショップ名)をご利用いただき、誠にありがとうございます。

ゴールデンウィーク連休中の発送とお問合せに関してお知らせいたします。

誠に勝手ながら、大型連休に伴い、人員減での対応となるため、

〇月〇日~〇月〇日前後にご注文いただいた商品は、

通常よりも発送が遅くなる場合がございます。

お客様には大変ご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

—————————-

【ショップ名】

ショップURL:http://〇〇〇.com

店舗連絡先:〇〇〇@〇〇〇.com

運営会社:株式会社〇〇〇

住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇 神奈川県小田原市〇〇〇〇〇〇

TEL:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 / FAX:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

営業時間:〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

—————————————————-

配送業者側の障害により遅れる場合

自然災害の他にも、連休中のドライバー不足や配送集中などにより、ヤマト運輸や佐川急便などの配送業者側の理由で配送遅延が発生することもあります。

その場合には、各配送業者のお知らせのリンクを張るなどして、正確な最新情報をお客様ご自身でも確認できるようにご案内するのもよいでしょう。

件名:【ショップ名】配送遅延のお知らせとお詫び

本文:

〇〇〇〇様

先日は〇〇〇〇〇(ショップ名)をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、〇〇〇〇の影響で、各地でお荷物のお届けに遅れが生じております。

———————————————————————————-

【お荷物の集配および宅急便センターの営業状況について】

ヤマト運輸:

https://www.〇〇〇〇.co.jp/〇〇〇〇

佐川急便:

https://www.〇〇〇〇.co.jp/〇〇〇〇

———————————————————————————-

今後の天候や交通規制などの状況により、その他の地域においても、遅れが発生する場合がございます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

—————————————————-

【ショップ名】

ショップURL:http://〇〇〇.com

店舗連絡先:〇〇〇@〇〇〇.com

運営会社:株式会社〇〇〇

住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇 神奈川県小田原市〇〇〇〇〇〇

TEL:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 / FAX:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

営業時間:〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

—————————————————-

ネコポス(クロネコゆうパケット)配送遅延の場合

ヤマト運輸と日本郵便が協業し、「クロネコゆうパケット」サービスが2023年10月1日から北海道や群馬県、三重県など一部エリアでスタートしました。

サービス内容はネコポスと同様、厚さ3cm以内の荷物をヤマト運輸が集荷しますが、「クロネコゆうパケット」では日本郵便の配送網で郵便受けに投函する仕組みになります。

協業開始後、厚みなど配送規定が厳しくなったようで、一部の荷物について返送されるケースも発生しています。

もし自社商品でも影響が出ていることが判明したら、以下のテンプレートを参考に、お客様にお詫びのメールを送りましょう。

件名:【ショップ名】配送遅延のお知らせとお詫び

本文:

〇〇〇〇様

先日は〇〇〇〇〇(ショップ名)をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、10月からヤマト運輸の「ネコポス」と日本郵便の「ゆうパケット」の協業が始まった影響で、従来配送可能だった商品の厚みが配送不可になり、多くの商品が返送される事態となっています。

対応策としては、返送された商品を一度倉庫に入庫した上で、再度発送を行う必要があります。

この影響で、〇月〇日前後に発送予定であったお客様のご注文の商品が、〇~〇日発送になってしまう見込みです。

お急ぎのところ、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。

もし返金をご希望の場合は対応いたしますので、下記の連絡先までお知らせくださいませ。

【ショップ名】

メール:〇〇〇@〇〇〇.com

TEL:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

営業時間:〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

この度はご不便をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

—————————-

【ショップ名】

ショップURL:http://〇〇〇.com

店舗連絡先:〇〇〇@〇〇〇.com

運営会社:株式会社〇〇〇

住所:〒〇〇〇-〇〇〇〇 神奈川県小田原市〇〇〇〇〇〇

TEL:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 / FAX:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

営業時間:〇〇:〇〇~〇〇:〇〇

—————————————————-

お詫びメール対応にはシステム導入がおすすめ

お詫びメールの注意点や書き方を紹介してきましたが、顧客対応の大切さはわかっていても、受注一件ずつ個別でメール対応していては、時間がかなりかかり、迅速な対応は難しいと感じていませんか?

そんなEC事業者の方におすすめしたいのがEC一元管理システムの導入です。

EC一元管理システムは受注管理や在庫管理、商品登録を自動化・効率化し、EC運営をずっとラクにしてくれますが、「ネクストエンジン」はお詫びメールの対応にも活用できます。

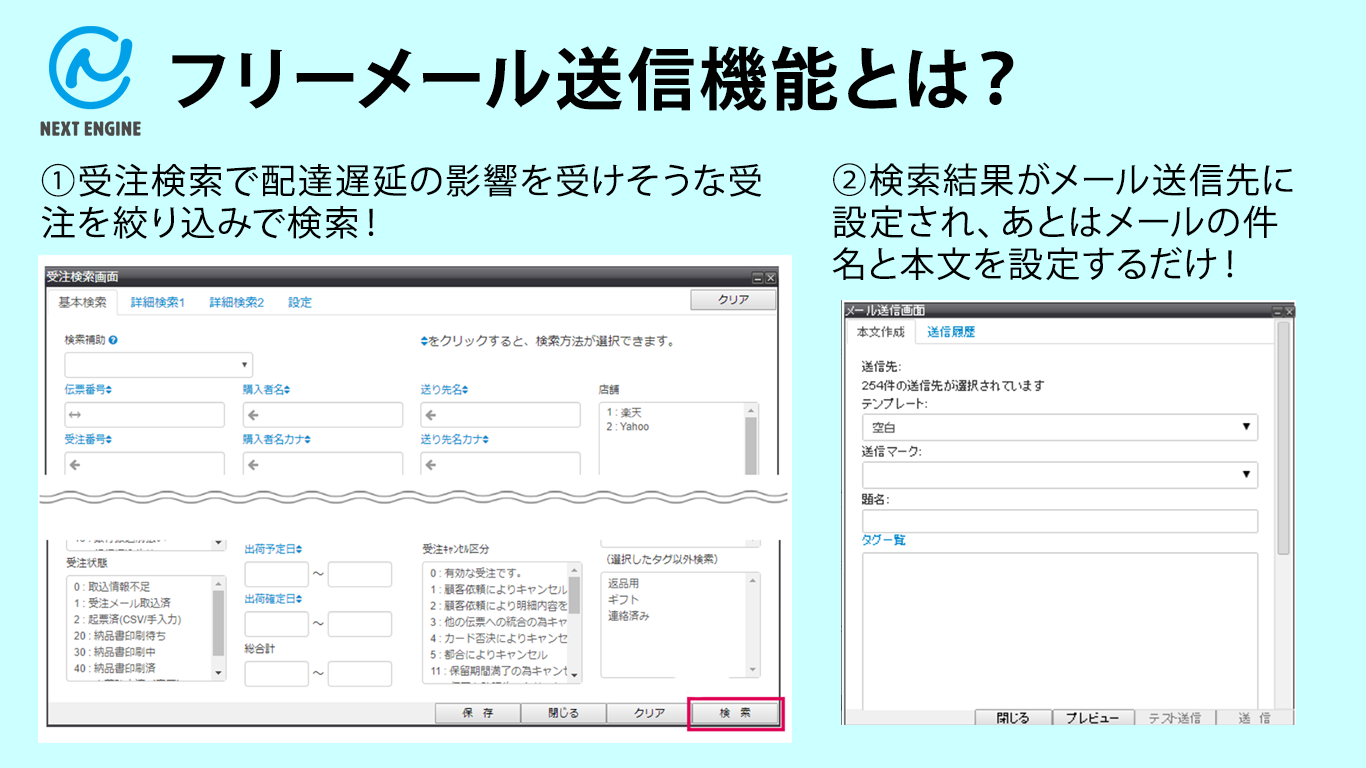

ネクストエンジンの“フリーメール送信機能”が便利!

ネクストエンジンなら、配送遅延のお詫びメールを送る際に「フリーメール送信機能」が大変便利に使えます。

例えば、配送遅延に影響しそうな受注伝票を受注日で検索し(上図①)、メールの送信対象に設定するだけで、影響を受けそうなお客様に対して漏れなくお知らせメールが簡単に送信できます(詳しい設定方法はこちら)。

配送遅延の影響を受けそうなお客様の受注伝票を一件ずつ開いて、一件ずつメールを作成したり、コピペしていく必要がなくなり、メール対応業務がぐっとラクになります!

また、上記のフリーメールや自動送信メールには受注伝票の項目(出荷予定日など)を自動挿入することもできます(詳しくはこちら)ので、「自分の商品はいつ出荷されるのだろう?」とお客様が不安に感じる前に、きめ細かな対応をラクして行うことができます!

ほかにも「独自タグ(メールタグ)」という機能を使ったお詫びメールの送信方法はこちらの記事で紹介しています。

さらに、EC担当者様が「よくあることだけれど、なんとかできたらいいな」と感じる業務に対して、以下の資料で解決できることをご案内しています。無料でダウンロードできますのでご興味のある方はお気軽にご活用ください!

まとめ|配送遅延時のお詫びメール対応で顧客満足度を高めよう!

今回は配送遅延が起きた時のお詫びメールの注意点と書き方について解説しました。

配送遅延はできれば起こってほしくはないことですが、万一発生した時にもお客様に対してお詫びのメールを送信し、顧客満足度の向上にもつなげていきましょう!

また、受注に対して一件ずつ送信していくのは大変な労力となりますので、EC運営の効率化・自動化を目指している方はシステム導入も検討してみてください。

なお、配送遅延時のお詫びメール以外にも、アフターフォローメールやカゴ落ちメールなど、EC運営で必要なメールのテンプレートを集めた資料を作成しました!以下から無料でダウンロードできますので、日々の業務にお役立てください。

メール配信も効率化!EC一元管理システム・ネクストエンジンにお任せを

「ネクストエンジン」は複数のネットショップをまとめて一元管理し、受注・在庫・商品登録の業務を自動化・効率化し、EC運営をずっとラクにするシステムです。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおり。

など

また、楽天市場やAmazonといった主要モールはもちろん、メルカリShopsや様々なモール・カートに対応できます(対応モール・カート詳細はこちら)。

さらにネクストエンジンについて詳しくお知りになりたい方は、以下から資料を無料でダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

インボイス制度とは、適格請求書等保存方式のことで、インボイス(適格請求書)を用いて仕入税額控除を行う制度です。インボイス制度は、売り手と買い手双方に適用されるため、今後の取引を円滑に進めるためにもしっかりと理解しておく必要があります。

本記事では、インボイス制度の概要をはじめ、ECサイト運営事業者へ与える影響を解説するのでぜひ参考にしてください。

インボイス制度について簡単に解説!

インボイス制度の内容が、実はよく理解できていないという方は多いのではないでしょうか。まずは、インボイス制度の概要やインボイス制度が必要になった背景を解説します。

インボイス制度=「適格請求書等保存方式」のこと

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことを指しています。

インボイス事業者として、税務署に届出を行った事業者のみが発行できるインボイス(適格請求書)を用いて、仕入税額控除を行う仕組みです。

インボイス制度は、売り手と買い手の双方に適用され、売り手が買い手によってインボイスの発行を求められた場合は発行する義務が生じます。

また、インボイス制度は、2023年10月1日より導入される予定です。

事業者として正しい対応を取るためにも、インボイス制度をしっかりと理解しておきましょう。

インボイス(適格請求書)について

インボイス(適格請求書)とは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額を伝える請求書のことです。

インボイス(適格請求書)には、以下の内容を記載します。

- インボイス事業者登録番号

- 適用税率

- 税率ごとに区分した消費税額

- 請求書発行事業者の氏名もしくは名称

- 取引内容(軽減税率対象品目の有無など)

- 取引年月日

- 税率ごとに区分した対価の合計額

- 書類の交付を受ける事業者の氏名もしくは名称

また、個人事業主や法人が利用する領収書やレシートは、簡易インボイス(適格簡易請求書)と呼ばれるようになります。

インボイスを発行できるのは登録を受けた消費税課税事業者に限る

インボイスを発行できるのは、税務署から承認された適格請求書発行事業者のみです。また、適格請求書発行事業者は消費税課税事業者のみが登録できます。

したがって、消費税の納税義務を免除されている免税事業者はインボイスを発行できません。現在すでに課税事業者である場合も、インボイスを発行するには税務署への申請が必要です。

2023年10月1日の導入に間に合わせるためには、当初3月末までに申請する必要がありましたが、9月末まで延長可能になりました。

適格事業者と免税事業者の違いは何?

適格事業者と免税事業者の一番大きな違いは、消費税の納税義務の有無です。

適格事業者は、消費税の納税義務を負う課税事業者となっています。したがって、自身が徴収した消費税額は、自身が買い手として支払った消費税額の控除(いわゆる仕入税額控除)を行った上で、国に納めなくてはなりません。

一方、免税事業者は年間売り上げが1,000万円未満の消費税の納税義務がない事業者です。免税事業者は、消費税分の支払いを受けたとしても消費税を国に納める必要がありません。

インボイス制度はなんのため?必要な背景について

インボイス制度が必要になった背景は、軽減税率により8%と10%の税率が混在している現在の税制にあります。

売り手が買い手に対し、正確な税率と税額を伝えることで、請求書を受け取った買い手側が正確な税務処理を行えることが期待されています。

また、国が事業者に対し、適正な課税を行うことも1つの目的です。

インボイス制度により大きく変わる変更点は?

インボイス制度によって大きく変わる変更点は、請求書の書式と仕入税額控除の仕組みです。

それぞれの変更点を解説するので、ぜひ参考にしてください。

変更点①:請求書等の証拠資料が厳しくなった

インボイス制度によって、請求書等の書式が変更になり、証拠資料の要件が厳しくなります。

具体的には、これまで使用していた請求書に、「適格請求書発行事業者登録番号」と「税率ごとの消費税額及び適用税率」の記載が必要です。

もともと、消費税率が一定だった2019年10月1日以前は「請求書等保存方式」が採用されており、消費税率を記載する必要がありませんでした。しかし、その後は導入された軽減税率に対応するため、異なる税率ごとに計算し合計した消費税額の総額を記載する「区分請求書等保存方式」(現行制度)がインボイス制度開始までのつなぎとして導入されています。

「区分請求書等保存方式」への対応は任意でしたが、今後移行される「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)については、請求書を保存し経理業務を行うような企業は対応が必須です。

インボイス制度移行後は、請求書が証拠資料としての要件を満たすための条件が厳しくなるので、インボイスとそうでない請求書を分けるなど、事業者の経理処理が複雑になることが懸念されます。

変更点②:インボイスを発行しないと仕入額税控除が受けられない

インボイス制度移行後は、インボイスを発行しないと仕入税額控除が受けられません。

したがって、企業が免税事業者に対し消費税を支払った場合は、消費税額分の損をしてしまいます。

現在免税事業者として活動している事業者は、取引先の納税額が増えることから、取引を差し控えられたり、取引金額を減らされたりする可能性があります。

仕入額税控除は消費税の重複を防ぐ控除のこと

仕入税額控除とは、消費税の重複を防ぐために行う控除措置のことです。

通常、売り手として買い手から受け取った消費税は全額国に納める必要があります。しかし、買い手として消費税を支払っている場合は、支払った消費税額分を控除した金額を納めることになります。

インボイス制度導入後は、インボイス発行事業者に支払った消費税分のみ、仕入税額控除を行うことが可能です。

インボイスを発行しなくても仕入税額控除が受けられる場合もある

請求書等の交付を受けることが難しいケースでは、インボイスを発行しなくても仕入税額控除を受けられます。

実際に、インボイスを発行しなくても仕入税額控除が受けられるのは以下のケースです。

- 3万円未満の公共交通機関の乗車券

- 3万円未満の自動販売機での飲み物の購入費用

- 郵便サービスをポスト投函で利用した場合

- 出入り口で回収される入場券

- 従業員に支給する日当や宿泊費などに関する課税仕入れ(必要と認められる場合のみ)

- 適格請求書発行事業者でない事業者から再生資源等を購入した場合(帳簿に一定事項が記載されている場合に限る)

- 古物商等が適格請求書発行事業者でない事業者から購入した棚卸資産

上記のケースでは、特定の要件を満たした帳簿を保存しておくだけで仕入税額控除を受けることが可能です。

変更点③:消費税法で電磁記録が認められた

インボイス制度導入とともに、消費税法に則って請求書を電磁記録(電子データ)で発行・保存することが認められるようになります。

請求書をクラウド上からダウンロードできるほか、インボイス情報をデータでやり取りできるので、会計や税務処理の効率化が可能です。

インボイスを電子データで発行・保存する際は、電子帳簿保存法に則って電子保存の体制を整える必要があります。

インボイス制度による影響は売り上げで変わる

インボイス制度による影響は売り上げによってさまざまです。具体的には、売り上げ1,000万円超えの事業者と売り上げ1,000万円以下の事業者で異なるのでそれぞれ見ていきましょう。

売り上げ1,000万円超:課税事業者への影響

課税事業者への影響はおもに以下の3点です。

- インボイス事業者として登録する必要がある

- 経理業務が複雑になる

- 納税額が増える

まず、インボイスを発行するためには、課税事業者であっても税務署長への届出が必要です。2023年10月1日の制度開始に間に合うよう、余裕を持って早めに申請しておきましょう。

次に想定されるのが経理業務の複雑化です。仕入れ先に免税事業者とインボイス事業者が混在している場合は、納付する税額の割合が異なるので、別々で計算しなければなりません。

また、免税事業者から仕入れを行う場合は、仕入税額控除が行えないため、納税額が増えることも懸念されます。

売り上げ1,000万円以下:小規模ECサイト運営者や個人事業主への影響

小規模ECサイト運営者や個人事業主など、これまで免税事業者だった事業者への影響は以下の2点です。

- 売り上げが減少する

- 取引先が減る恐れがある

まず、免税事業者は、インボイス制度に対応するためには課税事業者になる必要があります。

インボイス制度開始前までは、消費税額分を自身の売り上げにできていたのに対し、これをすべて納めなければならなくなるため、消費税額分の売り上げが減少します。

また、課税事業者にならず、免税事業者で居続けることも可能です。

しかし、課税事業者は免税事業者から仕入れることで、仕入税額控除が行えない分損をするので、取引を打ち切られる可能性もあります。

したがって、免税事業者の小規模ECサイト運営者や個人事業主はこれらのリスクを考慮した上で、課税事業者になるかならないかを判断しなければなりません。

自分にはインボイス制度は関係あるの?

インボイス制度の内容がつかめたところで、「自分には関係があるのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。ここでは、インボイス制度と関係がある人・ない人を紹介します。

取引している顧客が企業の場合は関係あり

取引している顧客が企業の場合は、インボイス制度と密接な関係にあります。

EC事業でいうと、自社は免税事業者であったとしても、BtoBの取引が多く、取引先が課税事業者であれば、取引の解除というリスクが考えられるため、免税事業者で居続けるorインボイス事業者になるため課税事業者になるという2択を迫られることになります。

どちらにせよ売り上げに大きな影響をもたらします。

自社・取引先ともに免税事業者であれば基本的に関係なし

取引先によっては、インボイス制度の対応が必要ない場合もあります。

EC事業でいうと、自身が免税事業者であり、免税事業者から商材を仕入れている場合などが当てはまります。

理由は、買い手と売り手の双方が仕入税額控除を行わないからです。

売り手は買い手からインボイスの発行を求められないため、今までどおりの取引ができるでしょう。

インボイス制度はいつから?具体的なスケジュールを解説

インボイス制度は2023年10月1日から導入される予定です。ここでは具体的なスケジュールを解説します。

インボイス制度の開始は2023年10月1日から

インボイス制度は2023年10月1日から導入される予定です。

インボイス制度の導入後、インボイス発行をするためには適格請求書発行事業者として税務署長の承認を得る必要があります。

適格請求書発行事業者としての登録受付は当初2023年3月31日までとされていましたが、現在では2023年9月30日まで延長されています。(2023年度の税制改正で理由も不要になりました)

しかし、2023年10月1日のインボイス制度開始直後にインボイスを発行するのであれば、適格請求書発行事業者としての登録番号の通知を受ける必要があるので、早めに申請しておきましょう。

6年間の経過措置期間もある

インボイス制度には、制度開始から6年間の経過措置期間も設けられます。

本来、課税事業者が免税事業者から仕入れを行った際に支払った消費税は、仕入税額控除の対象外ですが、経過措置期間は一定割合の控除を行うことが可能です。

具体的には、最初の3年間は支払った消費税額の80%、2026年10月1日からの3年間は50%の割合で控除ができます。

インボイス制度に対してやるべきこと

インボイス制度導入にあたって、買い手と売り手がやるべきことはそれぞれ異なります。適切な対応を行い、インボイス制度の導入に備えましょう。

売り手:インボイスを発行する準備(適格請求書発行事業者の登録)が必要

売り手は、インボイスを発行できるようになるため、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。適格請求書発行事業者になるための手順を見ていきましょう。

適格請求書発行事業者になるために必要な手順①:申告書の作成

適格請求書発行事業者として登録するためには、まず申告書を作成します。

申告書は書面で作成できるほか、e-TaxによってWeb上で作成することも可能です。

以下のサイトからダウンロードできます。

申告書のお手本も同サイトに掲載されているので、参考にしながら作成してください。

適格請求書発行事業者になるために必要な手順②:税務署へ届出

申告書の作成を終えたら、管轄地域の税務署へ届出を行います。

書面で申請する場合は郵送、e-Taxで申請する場合はWeb上から届出を行ってください。

なお、適格請求書発行事業者の登録料は無料です。

適格請求書発行事業者になるために必要な手順③:取引先への周知

適格請求書発行事業者として税務署から承認されると、登録番号の通知および交付が行われます。

登録番号は、書面で申請した場合は書面による通知、e-Taxで申請した場合はe-Taxの「通知書等一覧」で確認できます。

登録番号の通知を受けたら、取引先への周知を行いましょう。

周知すべき情報は、おもに以下の4点です。

- 適格請求書発行事業者になったこと

- 登録番号

- 交付するインボイスの様式

- インボイスの交付方法

買い手:インボイスを適切に保管する

買い手は、消費税の仕入税額控除を行うためにインボイスを適切に保管する必要があります。

取引先の中には、インボイスを発行できない免税事業者がいる場合もあるので、請求書を分けて保管するのがよいでしょう。

また、インボイス制度は6年間の経過措置が設けられるため、経過措置の適用を受けるためにもインボイスではない請求書の保管も必要です。

社内教育を行うなど、従業員の認識を統一しておきましょう。

インボイス制度特有の注意点もある

インボイス制度導入にあたって、企業にはいくつかの注意点が存在します。

まず、注意しなければならないのが、取引先の見極めです。インボイスは適格請求書発行事業者でなければ発行できません。

したがって、仕入税額控除を行うためにインボイスの交付を受けたいのであれば、適格請求書発行事業者から仕入れる必要があります。

しかし、ここで最も注意しなければならないのが「下請法」の違反です。

下請法では、免税事業者を不当に扱うことが禁止されているので、インボイスが発行できないことを理由に契約後に報酬の減額を行うことが禁止されています。

下請法違反となった場合は、企業名や違反事実の概要が公表され、50万円以下の罰金が課せられるため注意してください。

ECサイト運営にも影響あり!インボイス制度導入までにしっかり確認しておこう

インボイス制度は、ECサイト運営者にとっても今後の取引に大きな影響を与えます。

とくに、現在免税事業者として事業を行っている方は、課税事業者になるか免税事業者で居続けるか適切な判断を下さなければなりません。

いずれにせよ、売り上げに大きな影響を及ぼすので慎重に検討することが大切です。

インボイス対応も!EC運営の効率化ならネクストエンジン

通常業務の忙しさに加えて、インボイス制度への対応が加わったことでお困りのEC事業者の方は多いのではないでしょうか。

ネットショップ一元管理システム「ネクストエンジン」なら、受注管理や在庫管理、商品登録など煩雑なEC業務を効率化・自動化でき、時間に余裕を作ることが可能です。

インボイス対応についても、ネクストエンジンから発行される納品書については事業者登録番号の印字に対応しています。詳細についてはこちらをご覧ください。

また、「請求quick」などのアプリと連携することで、請求書作成業務も効率化できるので、インボイス対応についても万全の体制を整えられます。

ECの現場業務・請求書作成業務の双方を効率化して、インボイス制度の導入に備えましょう。

システム導入を検討されている方は、ぜひ以下の無料の資料ダウンロードをご利用ください。

EC運営を行うなかで、一つひとつは小さな作業だけれど、毎度行っていると、意外と時間も取られるし、面倒だなぁと感じることはありませんか?

例えば、ギフトや季節商品など、注文から出荷まで日数が空くような受注は時期によって多くなるものですが、その出荷日の管理を一つひとつ対応していると大変です。また、紙に出力して目視で確認を行っていると、ヒューマンエラーのもとになりかねません。

そんな時に頼りになるのがネクストエンジンの「日付自動登録」設定と「印刷日待」ステータスの機能です。あなたの代わりにネクストエンジンが働きます!

出荷日の管理がややこしい?ぜひ任せてください!

今年も春の新生活ギフト対応をやっと乗り越えられた。おっと、徐々に5月の母の日ギフトの注文が増えてきたなあ。受注日と配達希望日が離れてるから注意して対応していかないと……

どうされましたか?

NEさん、こんにちは!いえ、ギフト商品の注文は到着希望日よりかなり早めに注文されるお客様が増えているんです。なので、出荷まで日程がかなり空くことも多くて。普段ならミスをしないことでも、受注が増えるとうっかり発送日を間違えることもないとはいえないので、気合を入れ直していたところです!

なるほど、受注処理には様々なケースがあって対応が煩雑になりがちですよね。受注から出荷までの期間が空いているような出荷日管理でお悩みなら、ネクストエンジンの「日付自動登録」設定や「印刷日待」ステータスの機能にお任せください!EC事業者の皆さんに代わって私たちネクストエンジンが働きます!

え!? 出荷日管理もお任せできちゃうの?

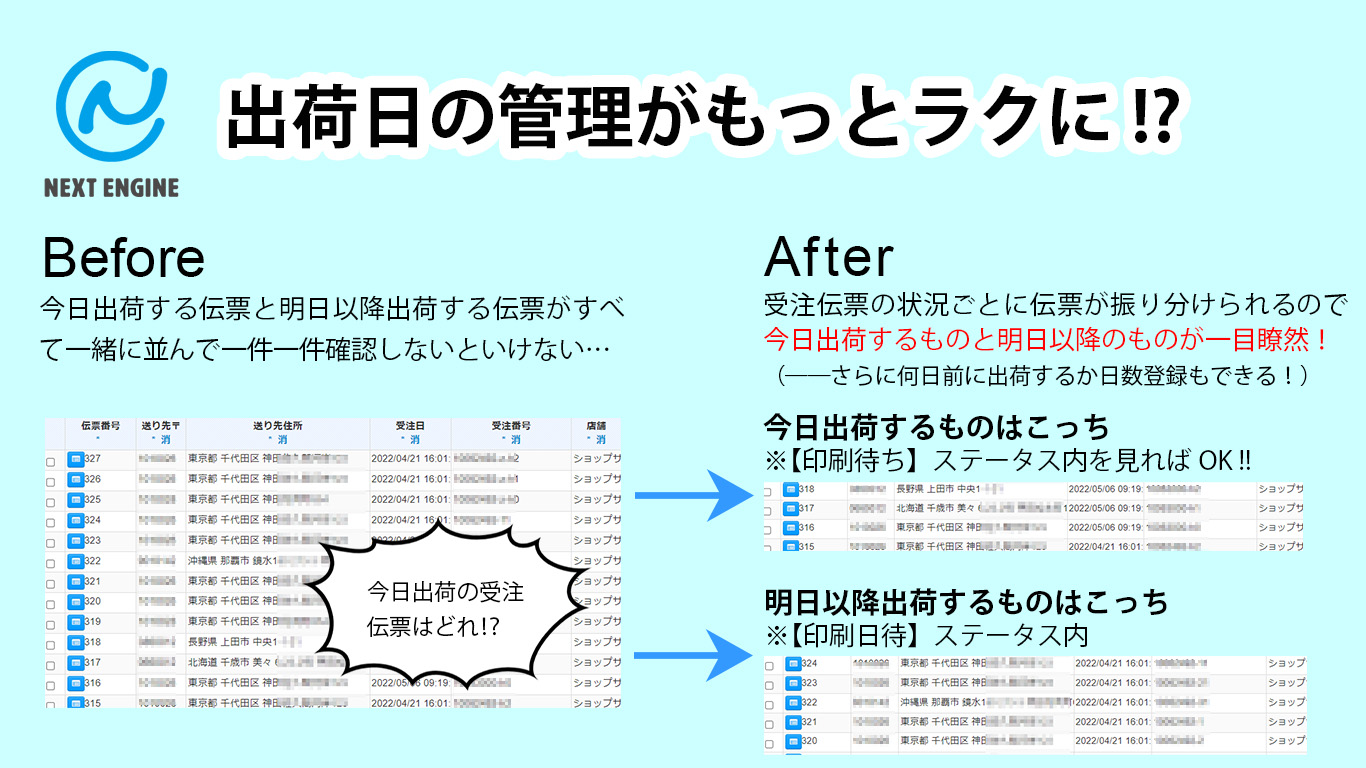

出荷日の管理をもっとラクに

EC運営では多岐にわたる業務があるため、一つひとつはちょっとした作業だと思っていても、受注が集中する繁忙期などには作業が積み重なって、かなりの手間になるものです。

先ほどのEC事業者さんのように、ギフト商品の対応では受注から出荷までの日程が空いてしまうケースは珍しくありません。

もし、受注伝票が「今日出荷するもの」と「明日以降出荷するもの」に自動で振り分けられ、今日出荷すべきものが一目瞭然で、しかも出荷予定の日付を事前に設定しておくと、出荷予定日に自動で受注ステータスが移動できるとしたら、出荷日の管理がもっとラクになると思いませんか?

ネクストエンジンがあなたのために働きます!

そんなEC事業者の皆さんに、ぜひ活用していただきたいのがネクストエンジンの「日付自動登録」設定と「印刷日待」ステータスの機能です。ネクストエンジンが忙しい皆さんのために働きます!

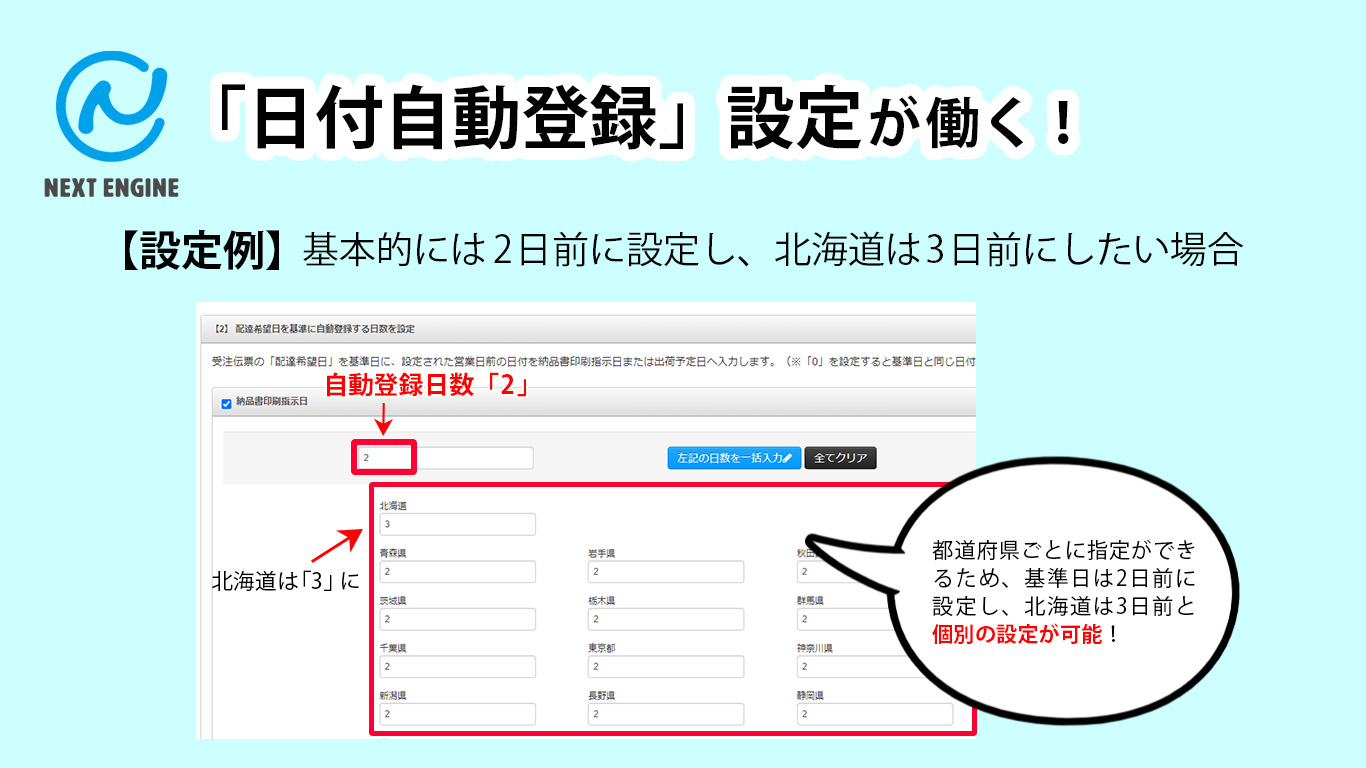

「日付自動登録」設定とは

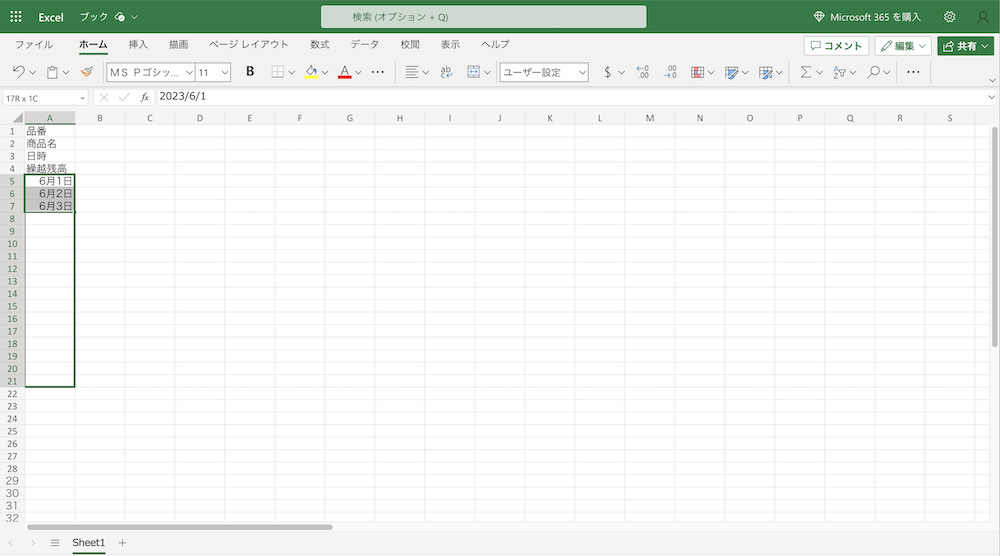

「日付自動登録」設定とは、受注日と配達希望日が離れている場合、「配達希望日の何日前に出荷準備を始めるか?」を都道府県ごとに自動登録することができる機能です。

配達希望日を基準にして、例えば上の図のように、自動登録する日数を「2」にしておいた場合、ある受注でお客様が指定した配送希望日が4月20日(木)なら、納品書印刷指示日(=実際に出荷準備を始める日)が4月18日(火)と連動して設定されます。

4月18日(火)の当日になったら、「印刷日待」ステータス(出荷の前段階のステータス)から自動でステータスが移動し、出荷手配に入ることができます。

事前にこの設定をしておけば、1件ずつ出荷日を登録をする必要がなくなって、出荷日の管理がずっと効率化できますね。都道府県ごとに設定もできるので、配送日数が異なるエリアの注文も自動でお任せできて楽ちん!

さらに、日付の算出は土日や年末年始、GWなどの長期休暇を非営業日として登録できるため、休みの日を除外することも可能です。

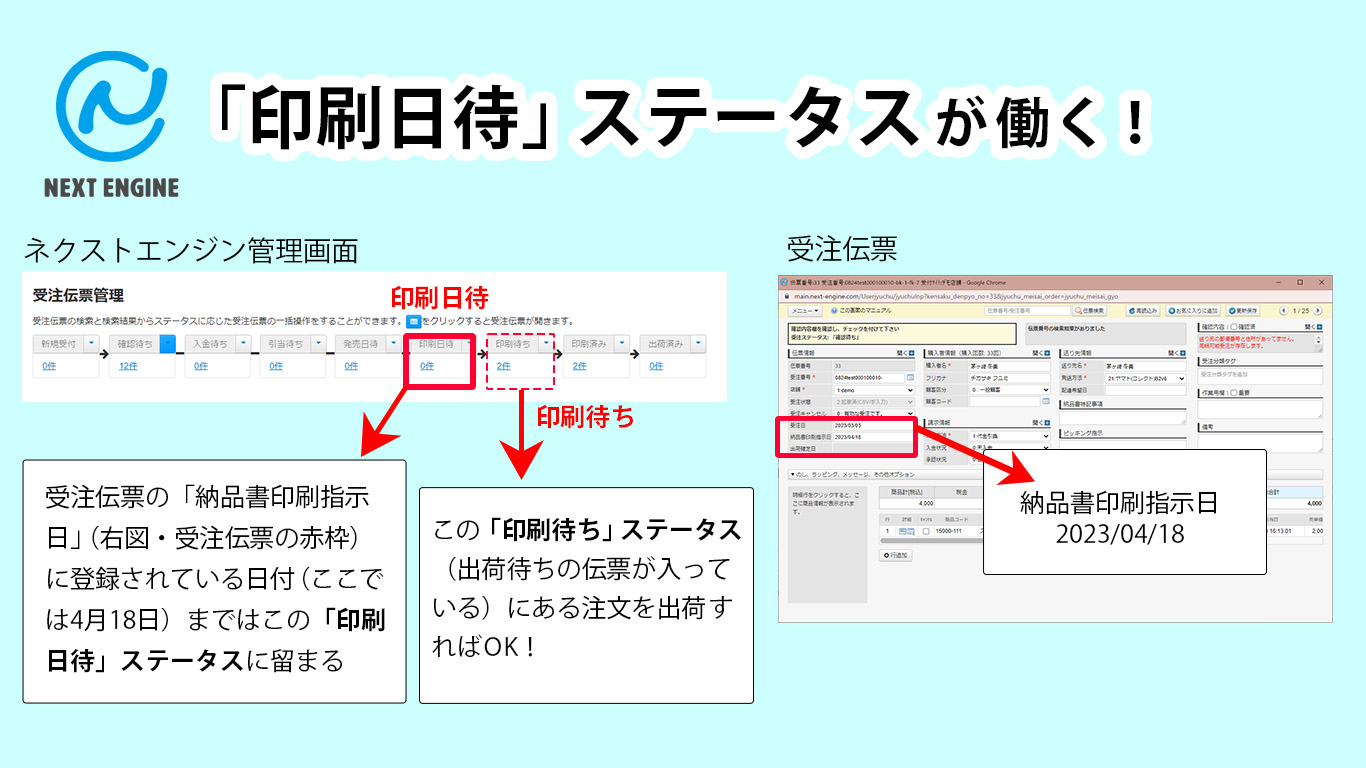

「印刷日待」ステータスとは

「印刷日待」ステータスとは、入金や確認は済んでいるけれど、まだ出荷しなくてよい受注を置いておくステータスで、ここで出荷準備を始める日(=納品書印刷指示日)を管理できます。

例えば4月20日(木)に届けたい商品があり、2日前から出荷作業に入りたい場合、受注伝票の「納品書印刷指示日」に4月18日(火)と登録しておくと、4月18日(火)に自動で「印刷待ち」に移動します。

「納品書印刷指示日」を迎えるまでは「印刷日待」ステータスに留まっているため、当日出荷する伝票と、出荷が先の伝票を分けて管理することができます。その日に出荷するべきものがどれなのか一目瞭然です。

お客様より「1カ月先の記念日に届けてほしい」というリクエストがあった場合など、配送業者の保管期間を超えての出荷が必要な場合にも活用できます。

お客様のご要望により細やかに、そして正確に自信と余裕を持って対応できるようになりそうです!

なお、受注ステータスの流れなどをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事(「予約販売の受注処理も効率化しよう!【新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室 Vol.2】」)で予約販売の場合の受注の流れを解説しています。ぜひご参考ください。

まとめ|些細なことでもネクストエンジンにお任せあれ!

いかがでしたか? ネクストエンジンの「日付自動登録」設定や「印刷日待」ステータスを活用すれば、受注から出荷日まで期間が空いた受注処理も、事前に設定したり自動化しておくことで、「今日出荷しなくてはいけない受注はどれ!?」と慌てずに対応することができ、出荷日を間違えるなどのヒューマンエラーもなくすことができます。

些細なことも積み重なれば大きな手間になりかねません。忙しいEC事業者の皆さんに代わってネクストエンジンはコツコツ働きます!

EC運営の受注管理でお困りでしたら、受注管理を自動化し、作業効率を上げ、コスト削減にもつながるネクストエンジンの導入をご検討いただければと思います。

受注管理についての詳しい資料は、以下から無料でダウンロードできます。ぜひ一度ご覧ください。

EC事業者の皆さんの中には、委託倉庫を利用されている方も多いのではないでしょうか?配送方法によって自社出荷と委託倉庫を使いわけていたり、ドロップシッピングでメーカーなどから直送したりすることもあるかと思います。

自社出荷の場合についてはこちらの記事で解説しましたが、委託倉庫等から出荷する場合では、ECシステム導入でどのように効率化・自動化が実現できるのでしょうか?

そこで今回は、EC初心者の新人エヌイーくんが皆さんに代わって、ECシステム導入で委託倉庫での出荷処理がどう効率化できるのかを学びます!

委託倉庫等での出荷処理の効率化について学ぼう!

了解です!自社出荷の効率化についてはこちらの回で学びました。まだチェックしていない方はこちらも。

フォローありがとう!それでは今回も始めます

委託倉庫からの出荷処理もお任せあれ!

今回は委託倉庫等を利用している場合の出荷処理についてお話します。

様々な商品を扱っていたり、出荷量が大きくなったりして、自社での出荷作業が追い付かなくなり、外部倉庫に出荷を依頼している事業者の方は多いと思います。

外部倉庫に委託することによって、ピッキングや梱包といった作業からは解放されますが、各モールの管理画面を行き来しながら外部に出荷依頼をしたり、それぞれで出荷依頼データを作成したり、出荷実績を反映していくのは面倒だと感じていませんか?

せっかく外部倉庫に出荷を委託しても、結局各モールの管理画面をそれぞれチェックして、出荷依頼のデータ作成や出荷実績の反映もそれぞれやらなきゃいけないのは大変です!もっと効率化・自動化するいい方法はないんでしょうか……?

そこでシステム導入が出荷管理業務に生きてくるのです! ネクストエンジンを使えば、各モールの管理画面を行き来することなく一元管理でき、外部の倉庫との連携でより効率化・自動化することができるのです。

委託倉庫での出荷がラクになる!

ネクストエンジンを利用するにあたって押えておきたいポイントは以下のとおりです。

【出荷がラクになる!ネクストエンジンのポイント】

・様々な倉庫・WMSシステムとの連携ができる

・モール・カート側への出荷実績が自動で反映できる

・発送完了メール等のメールの自動送付ができる

以下からまずネクストエンジンの管理画面に沿って倉庫に出荷を依頼する場合の流れを確認していきます。

※受注処理が終わった段階から見ていきますので、受注処理の始めの流れから確認されたい方は受注処理についてのこちらの記事からご覧ください。

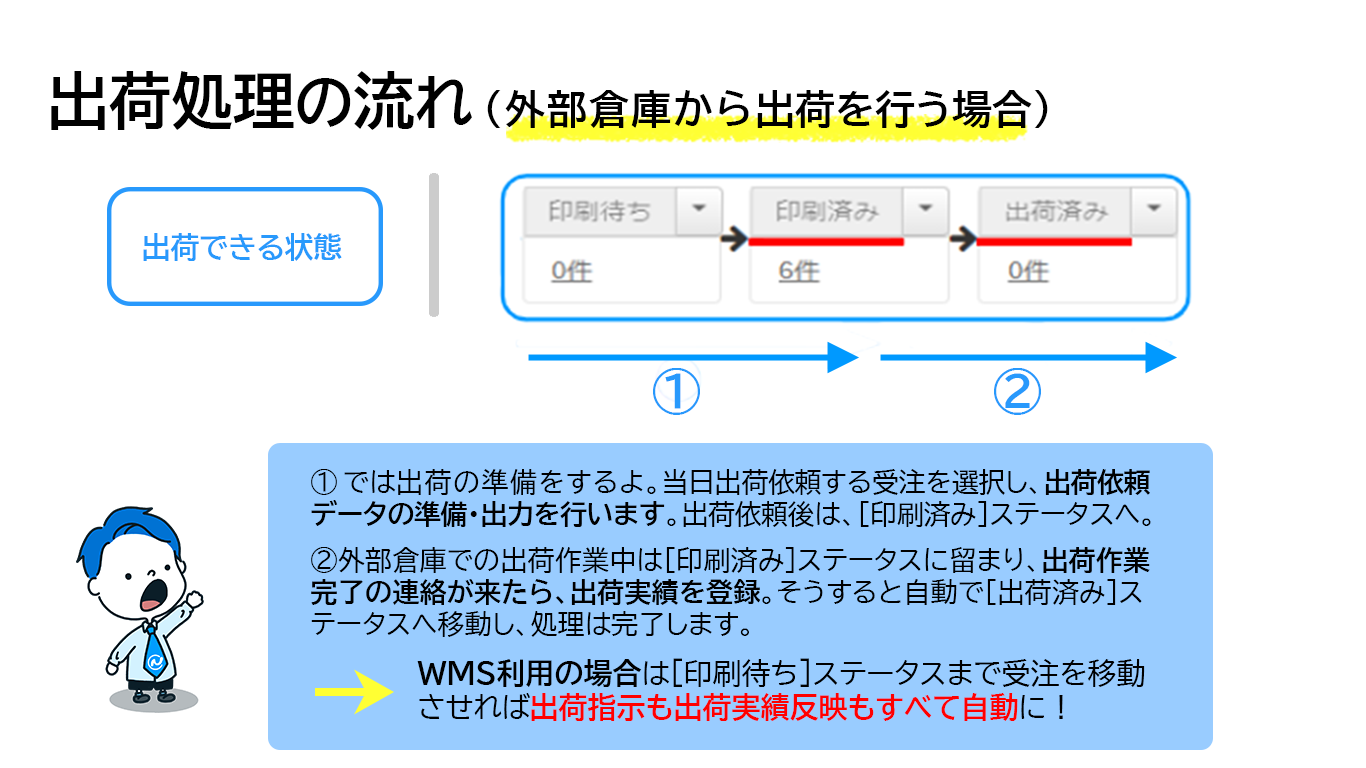

ネクストエンジンの出荷処理の流れ(委託倉庫等で出荷を行う場合)

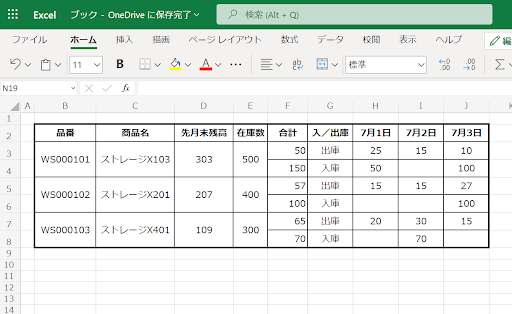

まず、当日出荷する受注を選択し、出荷依頼データの準備・出力を行います。委託倉庫に出荷依頼後は【印刷済み】ステータスに進みます(①)。

倉庫でピッキングや梱包等の出荷作業をしている間は、管理画面上は【印刷済み】ステータスに留まります。出荷担当者から出荷作業完了のお知らせがきたら、出荷実績をネクストエンジンに登録します。そうすると自動で【出荷済み】ステータスへ移動し、処理が完了です(②)。

なお、自動出荷に対応している倉庫連携システム(WMS)を利用している場合、【印刷待ち】ステータスまで受注を移動させれば、出荷指示も出荷実績の反映も、すべて自動で行うことができます。

WMSと連携をすれば、店舗ごとの管理画面を行き来する必要がなくなるどころか、出荷指示も、出荷実績の反映も、自動化ができて本当に便利ですね!でもシステムの相性が悪くて困ったという話も聞きますし、本当に自動でお任せしちゃって大丈夫なんでしょうか?

確かに、もともと自社出荷をしていて、一つひとつ出荷対応されてきた事業者さんにとっては、完全自動化されたらラクになりすぎて戸惑うかもしれないね。でも実際にネクストエンジンを利用しているEC事業者さんからは「ネクストエンジンは他のシステムやサービスとの連携の相性がいい。WMS導入時もスムーズで商品管理も楽になった」との声が寄せられています。

以下の記事も参考に、安心して効率化・自動化を叶えていただければと思います。

なお、出荷管理の全体の流れや概要を振り返りたい方は以下の記事もご参考ください。

注目ポイント1|様々な倉庫・WMSと連携できる

注目したいポイントの2つめは、様々な倉庫・WMSと連携できることです。

ネクストエンジンは、楽天スーパーロジスティクス(RSL)やAmazon FBAマルチチャネルをはじめ、多くの倉庫・倉庫管理システム(WMS)との自動出荷に対応しています。

倉庫連携についてさらに詳しくはこちらのページをご参照ください。

また、楽天の配送品質向上制度が話題になっていますが、楽天の最強配送ラベル取得のために、新たにRSLを導入する場合、ネクストエンジンのような何らかの受注管理システムを導入する必要があります。

楽天の最強配送ラベル取得を目指している事業者の方に留まらず、今後事業拡大を目指す事業者の方は、こういったシステム間の連携の柔軟さもシステム導入時のポイントとして重要になってきます。

楽天の配送認定ラベルについては以下の記事もご参考ください。

注目ポイント2|モール・カート側への出荷実績が自動で反映できる

ネクストエンジンで注目したいポイントの1つめは、モール・カート側への出荷実績が自動で反映できることです。

出荷実績をネクストエンジンに登録した後、出荷確定処理をして【出荷済み】となった段階で、出荷情報を自動反映できる店舗は、楽天市場、Yahoo!ショッピング(Yahoo!フリマ)、Amazon、au Payマーケット、Shopify*、ebay*、BASE*です。 * 印のモール・カートは自動連携する場合、アプリの利用が必要なので注意してください。

それ以外の店舗でも、CSVでの一括登録に対応していれば、ネクストエンジンからダウンロードしたCSVを利用し一括登録が可能です。

注目ポイント3|出荷完了のメールの自動送信が可能

注目したいポイントの3つめは、出荷完了メールの自動送信ができることです。

委託倉庫から出荷を完了し、【出荷済み】ステータスに移動すると、「送り状番号付き」の出荷完了メールがお客様に自動送信されます。

出荷完了メールは店舗別、配送業者別に細かく設定が可能なので、ぜひこちらもうまく活用してください。

自動送信メールはこの他にも受注時のサンクスメールなどにも対応しています。詳しくはこちら(メール送信機能について)もご参考ください。

教えて先輩!エヌイーくんの質問コーナー

出荷情報をネクストエンジンに登録するという話が出てきましたが、実際の操作はどのように行うのでしょうか?

システムの操作方法としては、汎用形式(▶ロジスティックサポ―ト)「2.出荷実績データの取り込み」で 出荷実績を反映することができます。また、委託倉庫へ出荷指示をCSV送信する際、カスタムデータ作成アプリを利用すれば、倉庫側が求めるデータの項目や並びに合わせて、自由にカスタマイズして出力できます。操作自体は複雑ではないので、そんなに心配しなくて大丈夫!ネクストエンジンはサポート体制も整っているので、分からないことがあったらお気軽にご相談ください(サポートについてはこちら)

メールや電話でしっかりサポートしてもらえるから、はじめてのシステム導入でも安心できますね!

まとめ

今回は委託倉庫等の出荷処理の効率化について勉強しました。出荷業務は自社出荷でも委託倉庫やWMSでも、もっとラクにできると知っていただき、本記事がECシステム導入の疑問や不安も解消する一助となればうれしいです。

「新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室」ではネクストエンジンの運用方法についてシリーズでお伝えしています。他のトピックについてはこちらからチェックしてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました!

倉庫管理についての資料は以下から無料でダウンロードできますのでお気軽に活用ください。

【エヌイーくんプロフィール】

小田原から新横浜に最近引っ越した会社員。効率化が好き。EC事業者さんの役に立てるよう日々奮闘中。春は花粉と“粉”闘中です。

物流コストの削減を検討しているEC事業者の方向けに、物流コスト削減のアイデアを具体的な例をあげて紹介します。また、物流におけるさまざまな工程を自動化するのに役立つECシステムもご紹介するのでぜひ参考にしてください。

物流コストとは?

物流コストとは、ある商品が生産者から消費者に渡る過程で発生する、物流に関するあらゆるコストを指します。

トラックやその燃料といった物理的な費用から、倉庫で働く労働者の人件費といった無形の費用まで、その形はさまざまです。物流の工程は多段階に及ぶため、物流コストを正確に把握するのは困難とされています。

物流コスト削減前に知るべきこと①:物流コストの内訳

物流コストを削減するためには、物流コストの内訳把握が欠かせません。以下で、物流コストの内訳を解説するので、内訳を理解した上で改善策を模索しましょう。

①運送・輸送費用

運送・輸送費用は、物流コストの中でも大きな割合を占める費用です。トラックの維持費や交通費のほか、燃料代や減価償却費なども、運送・輸送費用に含まれます。

また、外部の輸送業者に配送を委託した場合の費用も含まれ、この場合は自社で輸送するよりも多くのコストが必要です。

②人件・管理費

トラックドライバーや倉庫オペレーター、事務作業員などの人件費、物品やシステムなどの管理費用が人件・管理費に含まれます。

とくに、物流業務やドライバー・倉庫オペレーターともに多くの人手を必要とするので、人件費の把握は欠かせません。繁忙期と閑散期によって物量の差が激しいことが物流業務の特徴ですが、人手は多すぎても少なすぎても余計なコストが発生してしまうため、適切な管理が必要です。

③荷役費用

荷役費用は、倉庫内で行う商品の入出庫・運搬に関わる費用です。

おもに、ピッキングや梱包作業、フォークリフトでの荷役作業を行う作業員の人件費が該当します。荷役費用を見直す際は、作業工程の改善はもちろん、ロケーションの配列や作業導線の見直しが大切です。

④保管費用

保管費用とは、商品や資材などを保管しておくためにかかる費用です。

例えば、倉庫の賃貸費用、倉庫が加入している火災保険の費用などが該当します。保管費用は、商品の数量よりも倉庫の使用スペースに対して支払うのが一般的です。

したがって、倉庫のスペースを無駄なく使用することが、保管費用の削減につながります。

物流コスト削減前に知るべきこと②:物流コストが占める割合

売り上げに対して物流コストが占める割合を示す指標として、売上高物流コスト比率というものが挙げられます。日本ロジスティクス協会が公表している「2022年度物流コスト調査結果(速報値)」※によると、売上高物流コスト比率は全業種平均で5.31%という結果です。

※参照:日本ロジスティクス協会「2022年度物流コスト調査結果(速報値)」

2021年度の調査結果と比較すると0.39%減少しているものの、近年物流コストは増加傾向にあり、物流を外部委託している多くの企業が物流コストの値上げ要請を受けたと回答しています。

また、物流コストの中で最も多くの割合を占めるのは輸送費用です。2022年度版の速報値※では内訳が記載されていませんが、2021年度の概要版の資料には内訳が記載されています。

- 輸送費用:54.3%

- 保管費用:17.0%

- その他(包装費・荷役費・物流管理費):28.7%

※参照:日本ロジスティクス協会「2021年度物流コスト調査結果(概要版)」

物流コスト削減前に知るべきこと③:物流コストが増加する背景

前述のとおり、物流コストは近年増加傾向にあります。その背景としては、物流人員の不足と人件費の高騰、輸送燃料の高騰などが挙げられるでしょう。それぞれの背景について詳しく解説します。

①物流人員の不足と人件費の高騰

日本では、少子高齢化に伴い、労働人口が減少の一途をたどっています。

とくに、物流業界は過酷な労働環境とイメージされやすく、新たに従事する労働者は減少しており、慢性的な人手不足といえるでしょう。

また、働き方改革による時間外労働の規制により、残業手当を含めた充分な収入が見込めず、物流業界からより条件のよいほかの業種へ労働力が流れていきました。

結果として、物流人員の不足により、労働者としての希少性が上がり、人件費が高騰しています。

②輸送燃料の高騰

物流業界において、輸送燃料の高騰はコストへのダメージが大きく、深刻な問題です。長距離を移動するトラックが多い中で、輸送燃料が高騰すれば、当然輸送コストは膨れ上がります。輸送燃料が高騰している原因としては、昨今の新型コロナウイルスの流行や世界情勢の不安定化が考えられるでしょう。

さらに、世界的に地球環境保全を目的とした脱炭素社会への移行が叫ばれていることもあり、石油などが減産傾向にあることも大きな理由です。

③情勢変化による配達ニーズの増加

情勢変化による配達ニーズの増加も、輸送コストが高騰する原因の1つです。

とくに、新型コロナウイルスの蔓延や働き方改革による在宅勤務者の増加から、ネットショッピングの需要がさらに拡大し、これまで以上に配達ニーズが高まっています。

また、配達日時指定をはじめとした配達オプションの多様化により、配達ニーズは一層高まることこそあれ、低下する気配はありません。

④工程管理不足による無駄が多い

物流業界全体として、工程管理不足による無駄が多いのが現状です。具体例としては、物量に対して過度な作業人員を用意したために起こる人数や時間的な無駄、トラックの積荷スペースや倉庫の空きスペースなど空間的な無駄が挙げられます。

また、対象の工程を細分化して考えた時に、その工程に従事している人数や時間を把握できていないケースも多いのが現状です。日によっても物量の増減が激しく、人やモノの適切な管理が難しいため、物流コストの増加を招いています。

物流コストを見直して削減する具体的なアイデアを6つ紹介!

物流コストが増加する背景を理解した上で、次は物流コストを削減する具体的なアイデアを見ていきましょう。6つのアイデアを紹介するので、ぜひ役立ててください。

①主要な拠点の集中

各所に点在する物流倉庫やターミナルの場所を集中させることで、物流コストの中でも最も多くの割合を占める輸送費用の削減が可能です。

拠点が各地に散らばっている状況では、拠点間の横持ち輸送費や倉庫の管理費用が多くかかります。拠点の集中化により、管理費用が浮くだけでなく、拠点間で作業人員の横移動が容易になるため、各拠点で作業人員の過不足を解消できるのも大きなメリットです。

②5S活動の徹底

5Sとは、「整理・整頓・清掃・清潔・しつけ」の5つのSから造られた造語です。この5S活動を徹底することで、倉庫内環境が改善され、業務の効率化につながるでしょう。

具体的には、作業マニュアルを作成し、作業員全員が見える位置に貼り出すといった見える化、商品や資材の近くに仕切り等を設置し、誰でも取り出しやすいようにするなどの整理作業が5S活動に該当します。

一見、倉庫の整理整頓を行うだけの活動に思われがちですが、適切なルールを作成し、倉庫内環境を整えることは業務効率化への近道です。

③作業の外注化

物流業務を3PL業者などに外注するのも1つの手です。自社よりも物流設備が整い、作業人員のスキルも高い業者に外注すれば、人件費や設備などのコストを削減できる分、物流コスト全体の削減に貢献できます。

ちなみに、3PLとはサード・パーティ・ロジスティクスの略称で、商品の入出庫からカスタマー対応まで、一連の物流業務を委託できるサービスです。

物流業務の委託については「物流アウトソーシングとは?メリット・デメリット、費用相場などを解説」の記事も参考にしてください。

④作業の標準化と最適化

現状の作業工程を見直し、標準化と最適化を行うことは、物流コスト削減に大きく貢献します。

とくに、物流業務では多くの作業員が従事しているため、作業員によって細かい部分で作業方法が異なるといったことが起こります。

例えば、ピッキングの移動ルート、検品や梱包の作業手順は作業者によって異なり、この違いにより作業者ごとの生産性が最大2倍近く差が出るケースも珍しくありません。

したがって、現場を指揮する監督者が正しい作業手順をマニュアルとして開示し、社内教育の徹底が大切です。

⑤各種単価の見直し

社内要因の改善を一通り終えたら、社外要因に目を向ける必要があります。とくに、配送業者の配送単価、倉庫保管量の単価などの価格交渉が有効です。

しかし、単に単価を下げる要請だけ行っても、ほとんどの場合は受け入れてもらえないでしょう。単価交渉を行う際は、相手方にもメリットがあることを伝え、お互いが気持ちよく取り引きできるよう努めましょう。

⑥物流管理システムの導入

物流管理システムとは、商品の入出庫や在庫管理など、物流に関する一連の流れを管理するシステムです。物流管理システムを導入することで、手作業や手入力による管理が減り、物流業務全体の効率が上がります。

また、在庫をシステムで管理することにより、適正在庫量の確保や在庫紛失のリスク低減にも役立ちます。現在、人手不足や配送コストで悩んでいる方は、ぜひ導入を検討してみてください。

おすすめの在庫管理システムについては、「在庫管理システムとは?種類や機能、導入によるメリットなどを紹介」を参考にしてください。

物流コストを把握し、削減しよう!

物流コストを削減するためには、物流コストの把握が欠かせません。既存業務の課題を把握した上で、対策を練ることが重要です。

まずは、社内の管理体制に目を向け、最終的には外注化やシステムの導入を検討するのもよいでしょう。

最後に、EC業務の効率化に役立つECシステムを紹介するのでぜひ参考にしてください。

EC運営でお悩みなら!倉庫・WMSとの連携も抜群のネクストエンジン!

物流コスト削減のため、業務効率化を検討している方は、ネットショップ一元管理システム「ネクストエンジン」の導入も検討してみてはいかがでしょうか?ネクストエンジンは、さまざまな倉庫や倉庫管理システム(WMS)との連携が可能です。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおり。

常に最新の在庫を把握できることから、在庫の欠品や紛失を防ぐことはもちろん、手入力による在庫の移動手続きが不要となるので、業務の効率化が可能です。とくに複数拠点での在庫管理や多店舗での出店をされている方に活用をおすすめします。

実際にネクストエンジンを導入された企業様からは「ネクストエンジン導入後は実店舗とEC店舗での在庫のズレがなくなり、その後導入したWMSとの相性もよかった!」とのお声をいただいています。

なお、EC物流についての最新資料を以下から無料でダウンロードできますので、ぜひこちらもご参考ください。

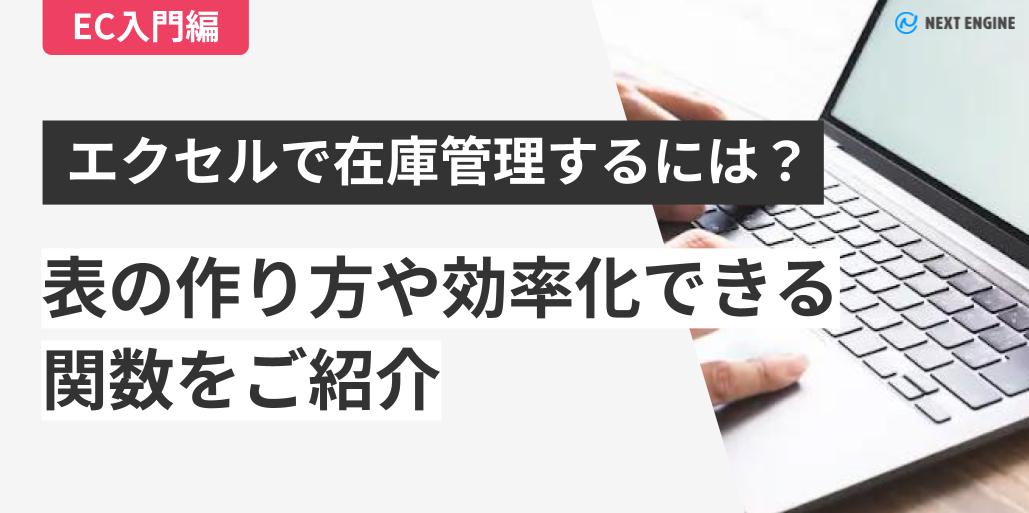

ECサイトの運営において、日々担当者が苦労している大変な作業が在庫管理です。小規模のECサイトであれば、エクセルで独自の在庫管理表を作成して運用されている店舗もあるかと思います。

しかし、日々煩雑な在庫管理に追われている中で、もっとエクセルの便利な機能を使いこなしたいと感じている方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、エクセルで行う在庫管理について、そのメリット・デメリットから、在庫管理表作成の基本や在庫管理表をタイプ別にご紹介します。また、エクセルで使用する主な関数についても解説していきますので、この記事を読めば、エクセルの関数にはどんな機能があるのかも理解できるようになります!

Excel在庫管理をさらにレベルアップしたい方は中級者編で解説しているExcel活用術も併せてご確認ください。

エクセルで在庫管理するメリットとデメリット

まずはエクセルで在庫管理をする際のメリットとデメリットについて解説していきます。

メリット

費用がかからない

エクセルで在庫管理する最大のメリットは、やはりコストがかからないことです。一般的な企業では、マイクロソフト社のOffice製品であるエクセルやワードは必ずといって良いほど既に購入されています。また、最近ではGoogle社版のエクセルとも言える無料で使える「Googleスプレッドシート」を活用する企業も増えてきました。

誰でも扱いやすい

2つ目のメリットとしては、「操作性が良いこと」があげられます。就職や転職をする上で、エクセルやワードが使用できることは今や常識となっています。したがって、誰でも簡単に操作ができることもメリットになるのではないでしょうか。

デメリット

大規模な管理には困難

エクセルで在庫管理するデメリットとして第一にあげられるのは、大規模な管理には不向きな点です。複数拠点における膨大な在庫を手作業で管理するのはとても無理があります。また、管理者が複数存在する場合、エクセルは同時での操作及び保存ができないため、在庫の管理が大規模になってしまう場合は運用には不向きです。

データ容量に限界がある

データが膨大になった場合、大容量のデータを管理するのにはエクセルは不向きであると言えます。なぜなら、データが膨大となると動作が重くなり、ファイルを開く際や保存するときにフリーズしてしまい、最悪ファイルが壊れてしまう場合も想定されるからです。

多忙な業務をこなさなければならない時に、なかなかファイルが保存できないのはストレスにもなります。したがって、取り扱うデータが膨大な場合、エクセルでの在庫管理は無理があると言えるでしょう。

▼これらの関数を使いこなしても、まだ解決しきれない課題は残ります。

さらに一歩踏み込んだ改善方法については、中級者編 でも詳しく解説しています。

商品などを扱う上で欠かせない「在庫管理表」とは?

次に在庫管理に欠かせない在庫管理表の基本を説明します。

在庫管理表とは自社で保管している商品について、その数や入荷日などその商品に関するあらゆる情報を記録しておく表のことです。

ここでは在庫管理表を使用する目的や、その重要性について解説します。

在庫の数量や移動した日時を記録する表のこと

在庫管理表は倉庫内で保管している商品の数量、入荷やロケーション移動などの移動履歴、賞味期限や品質などを記録する表です。

これらの情報の管理をおろそかにしていると大事な商品を紛失してしまったり、いつの間にか商品の在庫が尽きてしまったといったことにもなりかねません。

そのため、在庫管理表の入力と保存はこまめに行い、入力漏れなどで余計な確認作業を発生させないように注意しましょう。

「在庫の適正管理」や「無駄の削減」には在庫管理表が重要

在庫は会社の資産であるため、適正に管理することは資産を適正に管理することに繋がります。

在庫を過不足なく適正に管理することで、欠品での販売機会の損失を防いだり、過剰在庫によるスペースの圧迫を避けたりすることが可能です。

そのため、在庫管理表を用いて正しい在庫数を管理することで、管理における無駄を省けます。

また、在庫管理表を作成しておき、誰でも閲覧できる状況にしておくことで、従業員同士の確認の手間も省くことも可能です。

▼これらの関数を使いこなしても、まだ解決しきれない課題は残ります。

さらに一歩踏み込んだ改善方法については、中級者編 でも詳しく解説しています。

在庫管理表をエクセルで運用する方法

在庫管理表作成の重要性をお伝えしましたが、実際にエクセルで在庫管理表を作成する場合、どのような形で作ったらいいのでしょうか?

在庫管理表をエクセルで運用する方法は、大きく分けて2つのタイプがあります。

- 単票タイプ

- 在庫移動表タイプ

それぞれ解説していきます。

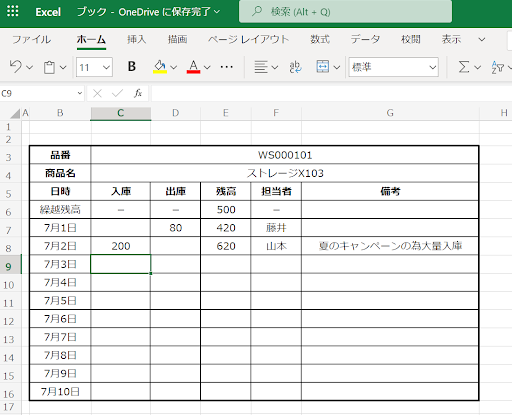

単票タイプ|簡単に作れるのがメリット

単票タイプとは、古くから使用されている在庫管理表の形式です。一種類の商品に対して在庫管理表を専用に使用するタイプで、元々在庫を保管する棚の横に紙をぶら下げる在庫管理用紙をそのままエクセルにしていることから、吊り下げタイプとあらわすこともあります。

商品名や品番を表のトップに入力し、残高、担当者、入庫/出庫などの項目を設けることで、誰が、いつ、何を、何個入出庫したかを管理できます。

デメリットとしては、複数種類の製品の在庫を管理できないことです。

紙での吊り下げ票での運用は、行が足りなくなった際は2枚目の表を使えばよいですが、エクセルの場合は行を挿入しなければなりません。

もし、スタッフの中にエクセルの操作に慣れない人がいた場合は、エクセルシートの計算式を消去してしまうなど、運用に問題をきたすケースも想定されます。

単票タイプの作り方

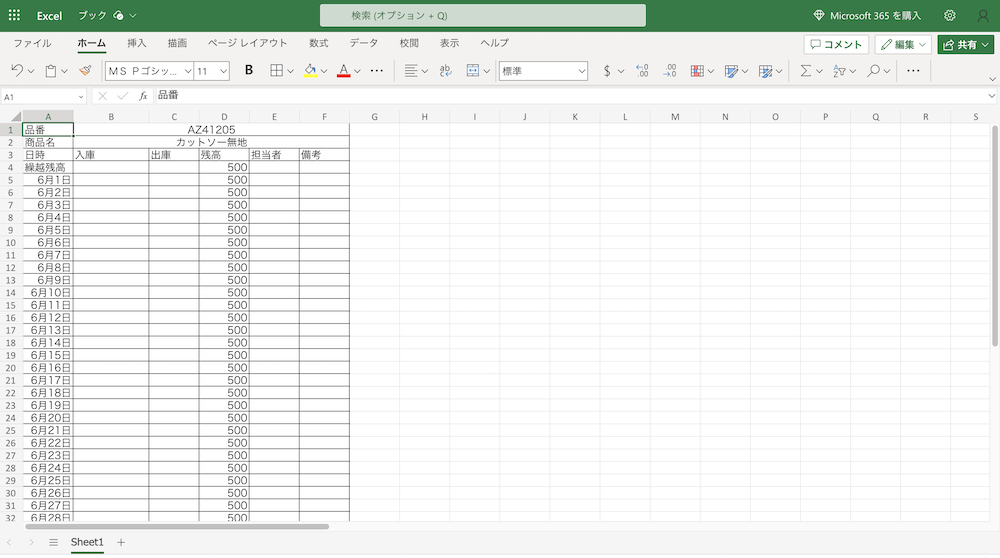

単票タイプの作り方について、画像を交えながら詳しく解説していきます。

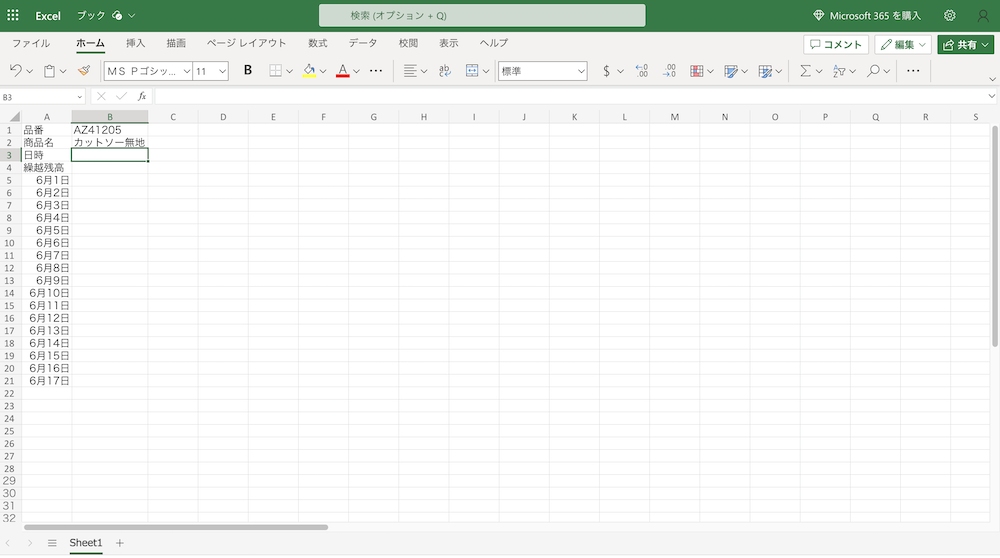

まずは、エクセルを開き、A1セルからA列に「品番」「商品名」「日時」「繰越残高」を順番に入力しましょう。

次に、A列に日付を入力します。日付を上から3つほど入力したあとで、日付をハイライトしてマウスで引っ張ると、日付が自動入力されます。

B1セルに品番、B2セルに商品名をそれぞれ入力します。

B3〜F3セルに「入庫」「出庫」「残高」「担当者」「備考」と順番に入力します。

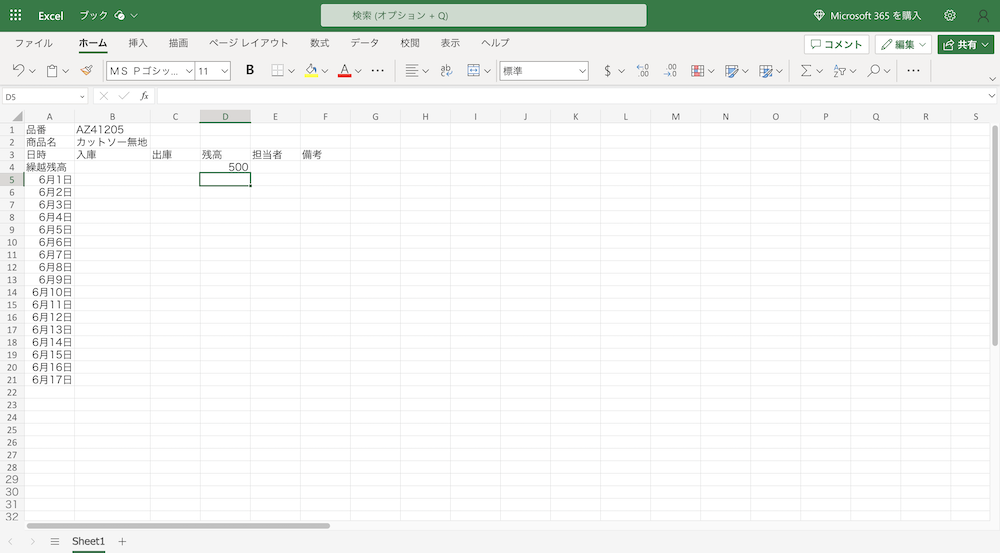

続けて、D4セルに先月末の在庫数を入力しましょう。

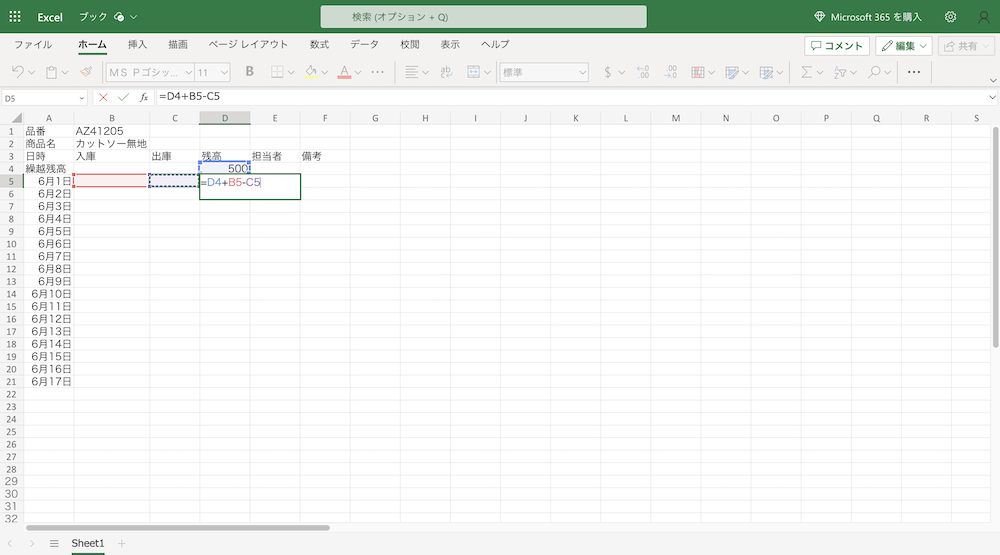

D5セルに関数(=D4+B5-C5)(繰越残高+翌日入庫-出庫)を入力します。

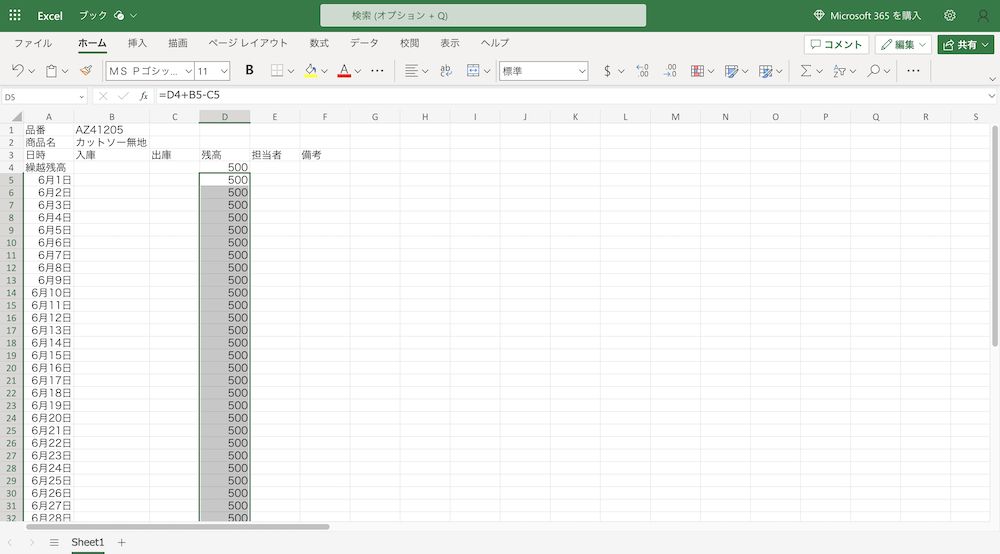

D5セルの関数をD6セル以降のD列にコピーし、すべての日付に関数を適用します。

格子をつけて、品番と商品名を中央揃えにして見た目を整えましょう。

在庫管理表が完成したので、あとは、入出庫に応じて入力するだけです。

残高は自動入力されるので、手動で入力しないようにしてください。

在庫移動表タイプ|在庫を把握しやすいのがメリット

この在庫管理表は、商品名や品番を縦軸に、在庫数を横軸に入力します。単票タイプと違って、複数の製品の在庫を一元管理することが目的なので、全体の在庫の状況を把握するために使用されます。

入出庫による在庫の増減を、在庫数に反映させるための関数を入れることで、自動計算で在庫数を表示できます。しかし、単票タイプのように備考欄や担当者の入力ができないというデメリットもあります。

商品の数が多い場合は、エクセル上で膨大なデータをとり扱うことになります。エクセルは在庫数などの計算は自動でやってくれますが、入力自体は人が操作するため、入力ミスによるトラブルの原因になりやすいなどのリスクがあります。

また、この表だけでは在庫を完全に管理できません。なぜなら、このタイプの管理表は在庫の一貫性を把握することが目的のため、入出庫の在庫数の詳細までを管理することができないからです。

したがって在庫移動表タイプは、在庫管理としての要件を全て満たしている管理表とは言えないこともデメリットのひとつと言えます。

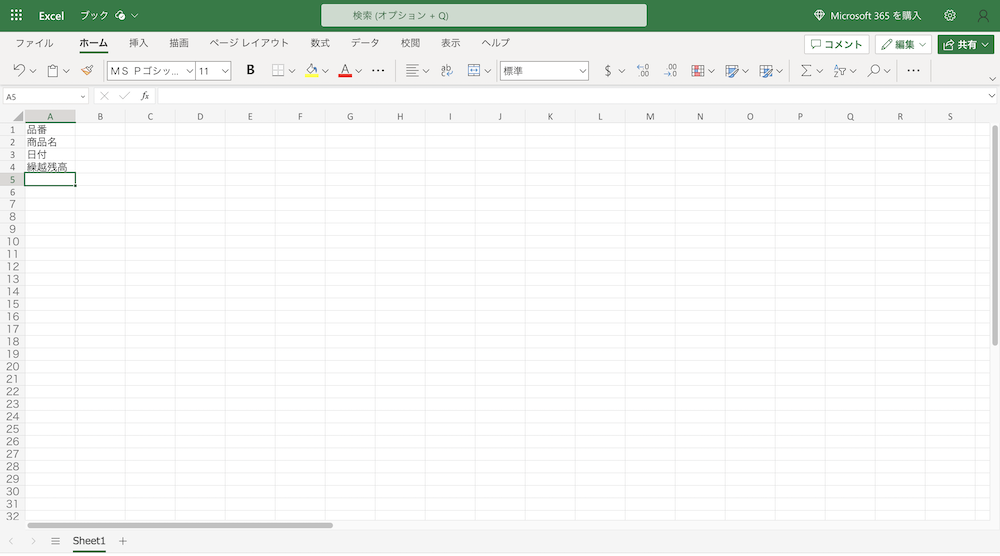

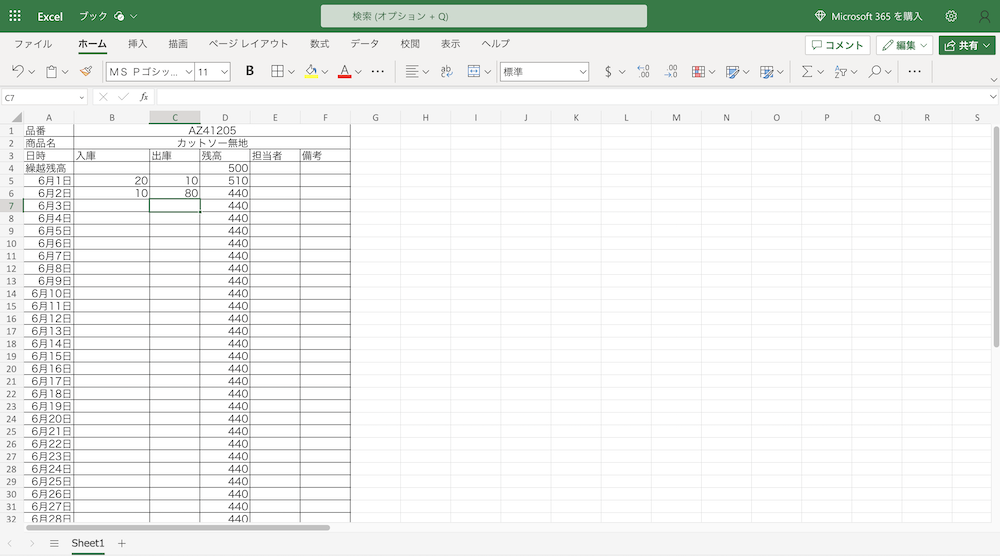

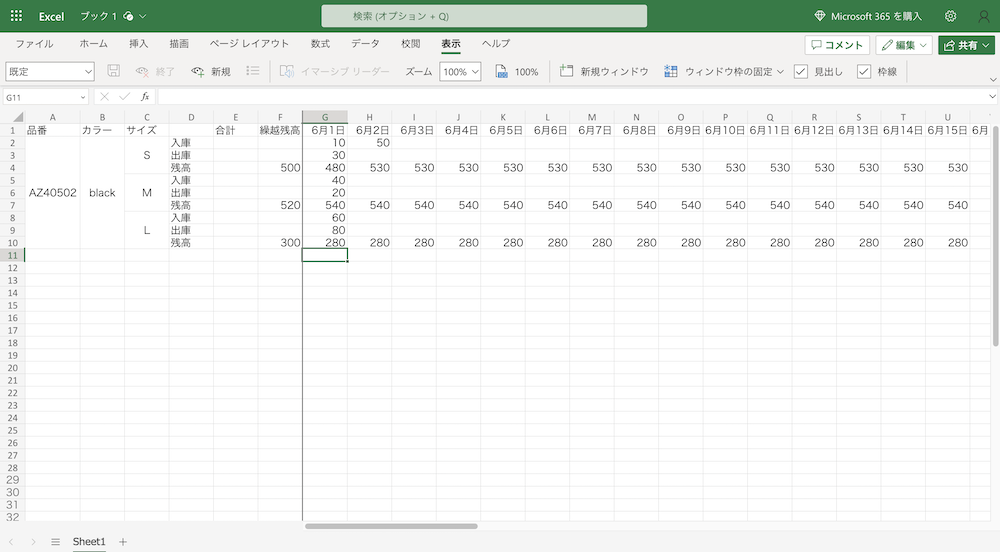

在庫移動票タイプの作り方

在庫移動票タイプの作り方を画像つきで解説します。在庫移動票タイプは、単票タイプと異なり、横長の表になるのが特徴です。

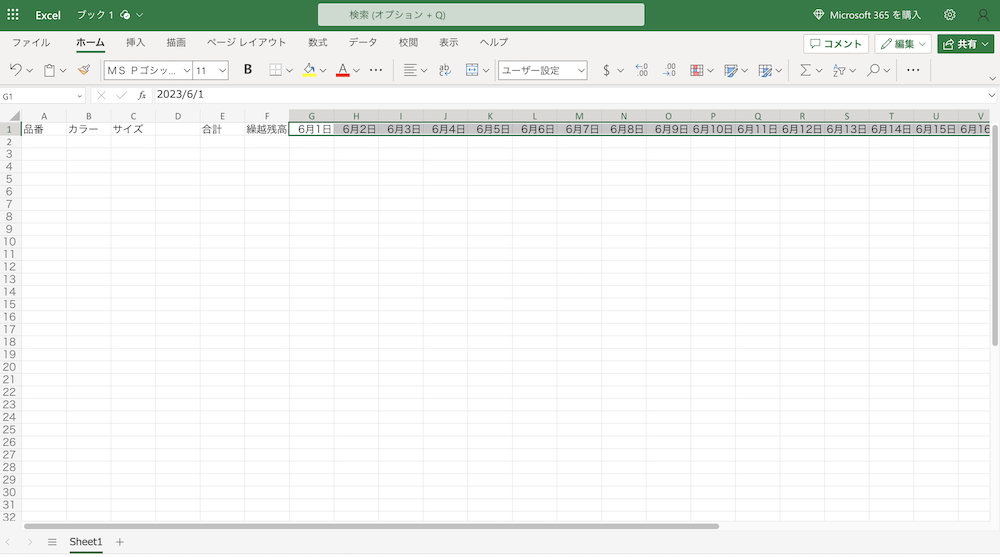

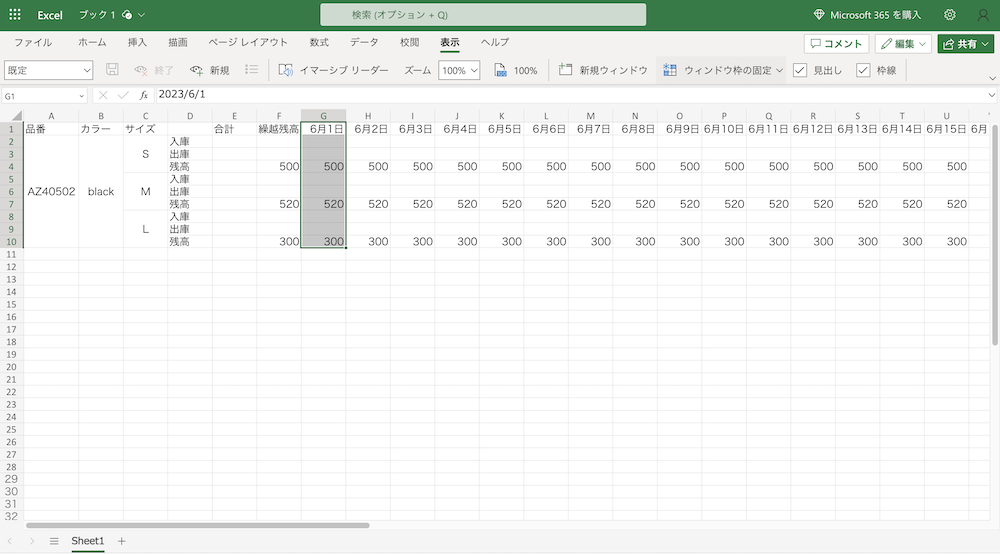

まずは、A1〜C1セルに「品番」「カラー」「サイズ」を順番に入力します。

次に、D1を空白にし、E1とF1には「合計」「繰越残高」を入力しましょう。

G1から同じ行に日付を入力していきます。3つほど入力し、あとは日付をハイライトしてマウスで引っ張り、日付を自動入力しましょう。

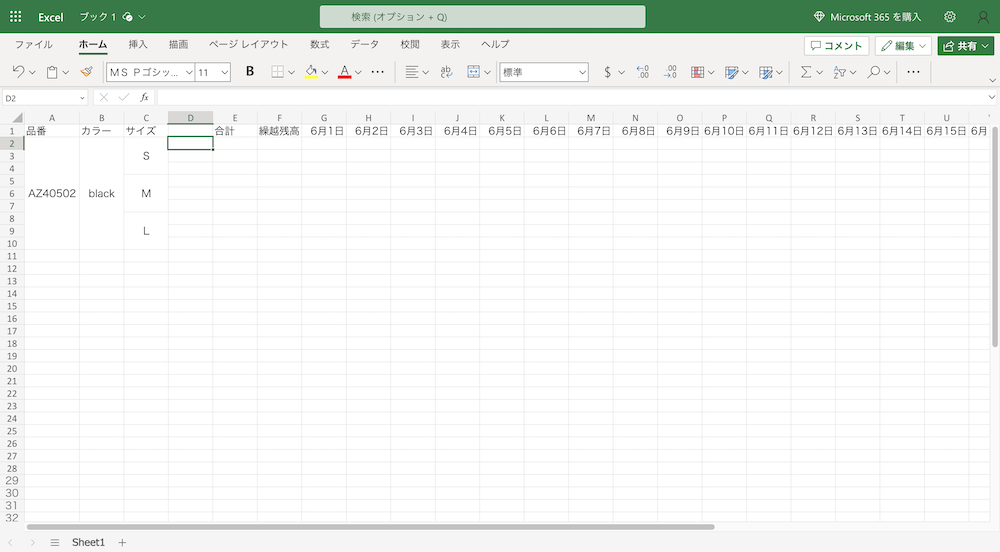

品番・カラー・サイズに実際の商品情報を入力します。次の手順のことを考え、1つのサイズで3行分確保して入力してください。同じ品番で複数のカラー・サイズがある場合は、セルを縦に結合して、表を見やすく整えましょう。

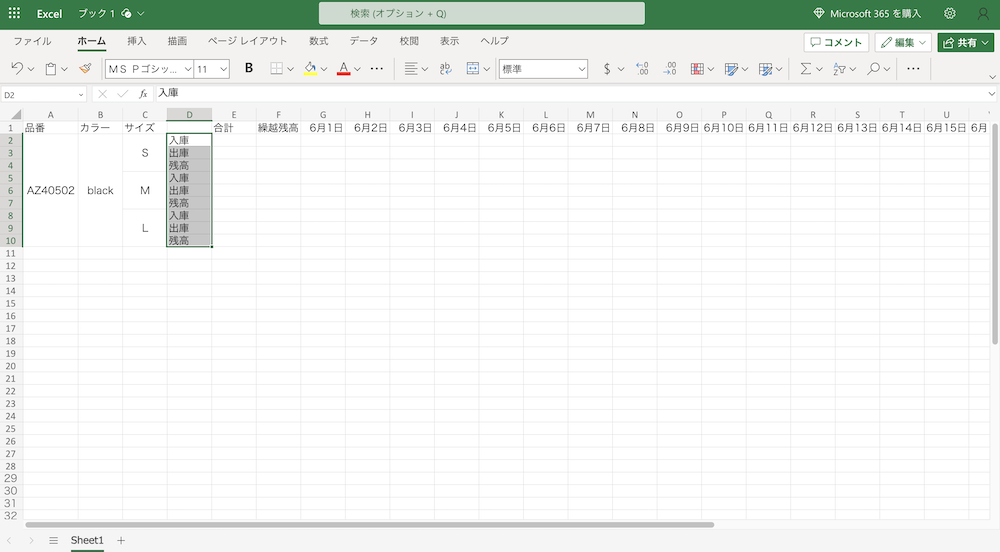

D列には、サイズごとにそれぞれ「入庫」「出庫」「残高」を入力します。1セット入力したら、ハイライトしてマウスで引っ張り、自動入力しましょう。

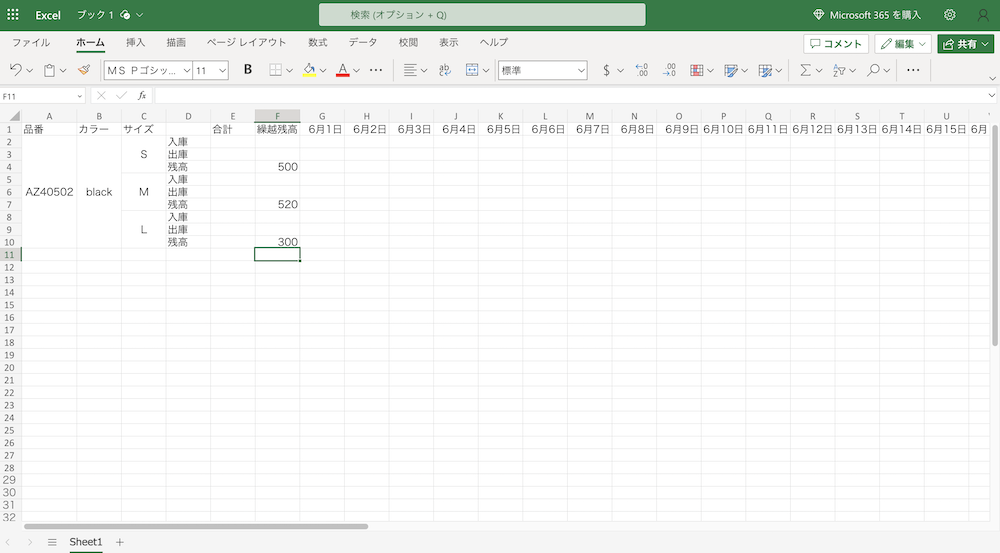

F4のように「残高」と「繰越残高」が交わるセルには、先月の在庫数をそれぞれ入力します。

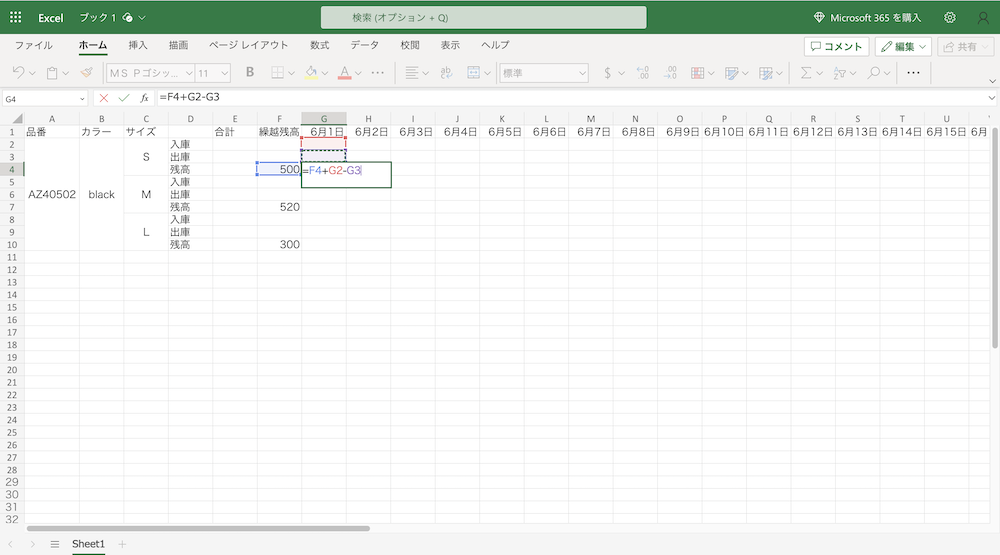

G列に1日の残高が関数で反映されるよう式(F4+G2-G3)を入力します。

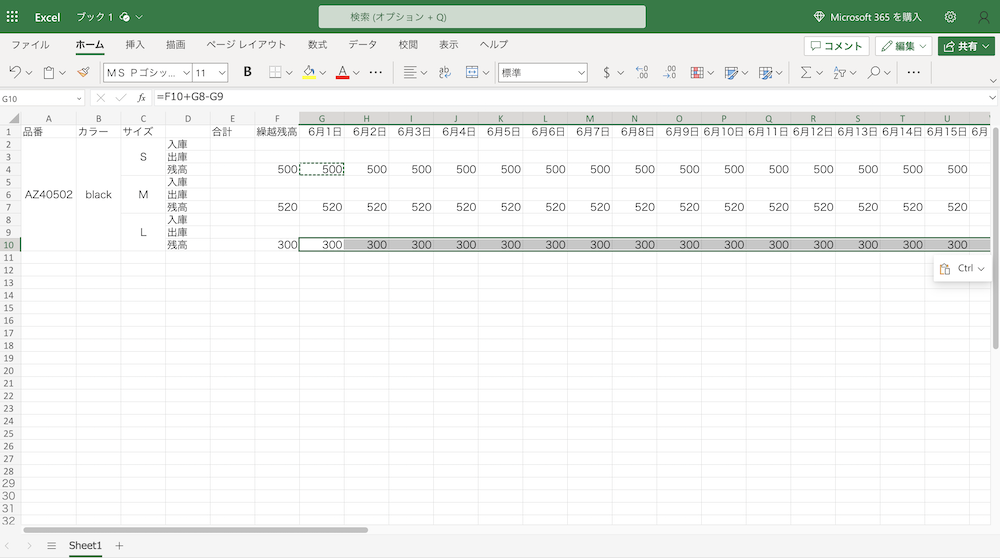

ほかの品番やサイズにも同様に、繰越残高+当日入庫-当日出庫の式を反映させましょう。G4の関数をほかのセルにコピーするだけで、簡単に反映できます。

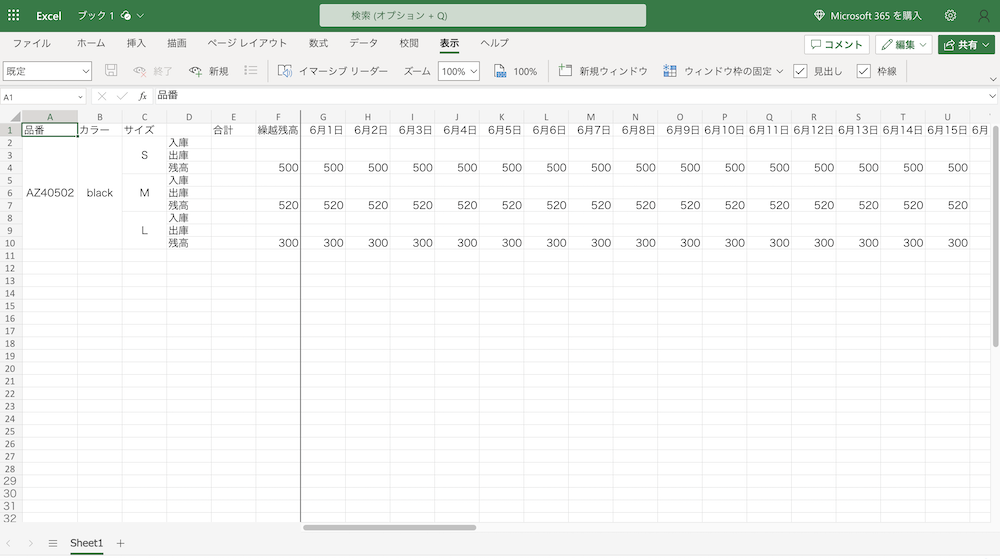

横スクロールしたときに項目が見やすいよう、「繰越残高」から左のウィンドウ枠を固定します。

これで在庫移動票タイプの作成は完了です。

あとは、入出庫を日々入力すれば、残高が自動で反映されます。

残高を手動で入力しないように注意しながら、在庫管理を行いましょう。

▼これらの関数を使いこなしても、まだ解決しきれない課題は残ります。

さらに一歩踏み込んだ改善方法については、中級者編 でも詳しく解説しています。

在庫管理表に必要な項目とは?

上記でエクセルでの在庫管理表の作成方法をご覧いただいたので、おおよそのイメージはついたかと思いますが、在庫を管理する上で必要となるおもな項目は以下のとおりです。

- 商品名

- 商品番号

- 入庫日

- 入庫数

- 出庫日

- 出庫数

- 繰越数

- 在庫数

- 在庫区分

- 賞味期限

上記は必要項目の例ですが、扱っている商品や事業形態によって必要項目は異なるため、自社で管理しやすいようカスタマイズしてください。

項目を配置する際は、在庫管理表を閲覧した人が理解しやすいよう項目の順番も工夫する必要があります。

在庫管理表で使うと便利なエクセルの関数は?

エクセルの関数とは、あらかじめ計算式をエクセル上に入力しておくことで、数値を入力すれば自動で計算される仕組みを意味します。エクセル本来の機能を十分に活用するためには、この「関数」をうまく使いこなす必要があります。

関数は、一度設定してしまえばあとは自動で計算を行ってくれるため、まさに在庫管理に使用するにはもってこいの機能です。

数ある関数の中から、必要な関数を選定して在庫管理の運用に使用するためには、どんな関数があるのかを理解する必要があります。

ここでは、在庫管理表の作成に便利な関数を解説していきます。

IF関数

条件を設定することによって処理を変更できる関数です。たとえば、在庫数が100個以上の商品は「在庫潤沢」と表示するとします。その場合、IF関数で条件を設定することで100個よりも在庫が少ない場合、商品のセルには「在庫少」と表示させることも可能になります。

VLOOKUP関数

検索条件に一致したデータを抽出する際に使用する関数です。入力ミスが減り、作業効率が上がるメリットがあります。在庫管理表、データ入力、一覧表、集計表などの作成に便利な関数です。

SUMIF・SUMIFS関数

足し算の機能を持ったSUM関数が発展した関数です。指定した条件のものだけチョイスして合計できます。

SUMIF関数は、設定できる条件が1つで、SUMIFS関数は複数の条件を設定できます。

ROUND関数

小数点の数値を四捨五入して、指定した条件の桁数に自動で表示できる関数です。ROUND関数は、以下の2つの種類に分けられます。

- ROUNDUP

- ROUNDDOWN

指定した桁数を切り上げるのがROUNDUP関数で、切り捨てるのがROUNDDOWN関数となります。これらは、指定したい桁で切捨てたり切上げたりできるため、セールの価格などを算出する場合に使用できます。

MOD関数

MOD関数は、割り算の余りを計算することができます。たとえば、7の倍数の日は25%OFFなど、イベントを実施する日に合わせてMOD関数をエクセルへ組みこめば、自動でイベントの日を割り出せるようになります。

MID関数

MID関数は、商品番号、製品コードなどの「コードの一部」を抽出し、分析をしたいときに使用します。

LEFT・RIGHT関数

LEFT関数は、入力された文字列の左側(先頭)から、指定した文字数を取り出せます。RIGHT関数は、セルに入力した文字列の右側(最後)から、指定した文字数を取り出せます。この関数は、開始位置を指定しなくても右や左から指定した文字数のみを抽出することが可能です。

PRODUCT関数

複数の数値をまとめて掛け合わせられる関数です。たとえば、「定価×数量×卸率」、「単価×数量×卸率」等、いくつかの計算をしたい際に有効な関数です。

CEILING関数

在庫管理で利用する際、ロッドが箱単位でのみ発注ができない商品などを管理するときに役立ちます。

FLOOR関数

ケース単位での発注をするときに、端数分を単品で発注する場合の「発注ケース数」を求めたいときに使用する関数です。

QUOTIENT関数

QUOTIENT関数は、商の余り(小数部)を切り捨てる必要があるときに使用する関数です。日ごとの売上単価を算出するときに使用します。

TRIM関数

在庫管理表の単語と単語の間のスペースを1つ残して、不要なスペースをすべて削除する関数です。管理表を見やすくしたいときに使用します。

以上、ご自身で一から在庫管理表を作成する際に知っておくと便利な関数をご紹介しました。

インターネット上に公開されているテンプレートをもとにカスタマイズすることもできるため、関数の入力などが難しいと感じた場合はそちらも試してみてください。

▼これらの関数を使いこなしても、まだ解決しきれない課題は残ります。

さらに一歩踏み込んだ改善方法については、中級者編 でも詳しく解説しています。

エクセルで作成した在庫管理表の運用ポイント

エクセルで作成した在庫管理表は、運用の方法を間違えると在庫管理の正確性に支障をきたします。そのような事態に陥らないために、運用のポイントを3つご紹介するので、ぜひ取り入れてみてください。

運用ルールを策定する

エクセルで在庫管理表を運用する際に最も大切なポイントは、運用ルールを策定することです。具体的には、以下の項目を明確にしておきましょう。

- 在庫管理表にアクセスできるユーザー

- 入力を行う担当者

- 入力する時間帯や頻度

- 入力方法のマニュアル

とくに、エクセルの在庫管理表を入力する担当者を決めておくことが大切です。担当者を決めずに運用していると「誰かがやってくれるだろう」という甘い考えが出てしまい、結果的に誰も入力していないといった事態にもなりかねません。

また、在庫管理表を誰でも編集できるようにしてしまうのもよくありません。エクセルの操作に慣れていない従業員が、セルに入力していた関数を崩してしまう恐れもあります。エクレスの在庫管理表を運用する際は、運用ルールを策定し、まずは従業員に周知するところから始めましょう。

バックアップを取っておく

エクセルのソフトを利用して、在庫管理表を運用している場合は、バックアップを取っておくことが重要です。エクセルは、ファイルを保存してあるパソコン本体が使えなくなると、ファイルにアクセスできなくなります。

ファイルにアクセスできなくなると、しばらくは在庫管理を行えません。

また、復旧ができないという最悪の事態になれば、倉庫にあるすべての在庫を数えなおす羽目にもなるでしょう。とくに、5年前以上の古いパソコンを使用している場合は、突然電源がつかなくなることもあります。

1週間に1回はバックアップを取るなど、バックアップを取る頻度を定めておき、在庫管理表の運用を円滑に行えるようにしましょう。

Webブラウザ版のエクセルを使う

エクセルには、パソコンにインストールするソフトとは別に、ブラウザ版が存在します。それは、マイクロソフトがWebブラウザ版にて無料で提供している「マイクロソフト・エクセルオンライン」というサービスです。

ブラウザ版のエクセルは、ソフト版のエクセルと基本機能がほとんど変わらないため、在庫管理表の運用をこなすには十分といえるでしょう。

また、エクセルのデータはクラウド上に保存されるため、パソコンの電源がつかなくなってもファイルにアクセスできなくなる心配がありません。

さらに、ブラウザ版のエクセルは、インターネットに接続できる環境さえあれば、どこからでもアクセスできます。社内のパソコンからでなければアクセスできないソフト版のエクセルよりも、運用の自由度は格段に上がることでしょう。

在庫管理を効率化するには?

在庫管理をエクセルで行う場合、費用がかからず使いやすい反面、事業が成長し、店舗数、商品数や受注量が増えていくと、在庫管理も複雑になり、ヒューマンエラーの発生も懸念されます。

在庫管理がうまくいっていないと機会損失や在庫リスクにもつながります。そこでおすすめしたいのが、在庫連携システムの導入です。

在庫連携システムは、複数店舗の在庫を自動連携できたり、属人化のリスクや作業ミスの軽減ができたりといった多くのメリットがあります。様々なシステムがあるため、一度システム導入を検討されることをお勧めします。

なお、在庫リスクについては以下の記事で詳しく解説しています。こちらもご参考ください。

▼これらの関数を使いこなしても、まだ解決しきれない課題は残ります。

さらに一歩踏み込んだ改善方法については、中級者編 でも詳しく解説しています。

まとめ|エクセル管理の「限界」と、その先にある解決策

エクセルでの在庫管理は、コストをかけずに手軽に始められるのが最大のメリットです。商品数が少ないうちは、この記事で紹介した関数や表の作り方で十分に対応できるでしょう。

しかし、ショップが成長するにつれて「データが重くて開かない」「入力ミスで在庫がズレる」といった、エクセル特有の壁に必ず直面します。これらは、大切なお客様からの信用を失うリスクにもなりかねません。

「今のやり方で本当に大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、完全に破綻する前に「次のステップ」を知っておくことが重要です。

いきなりシステムを導入する必要はありません。まずは、エクセルの良さを活かしつつ、面倒な作業だけを自動化する「ハイブリッド運用」から始めてみませんか?

★将来的に困らないためにも、今のうちにチェックしてみてください!

2023年4月から楽天市場で「楽天SKUプロジェクト」が開始される予定です。移行予定時期は店舗によって異なりますが、商品を管理する際に必要な「単位」が変更になるため、対応予定のECサイト運営者は事前準備が必要となります。

本記事では、楽天SKUプロジェクトの具体的な内容や注意点などを解説します。楽天SKUプロジェクトの対応をどうしたらいいか迷っている方はぜひ参考にしてください。

また、楽天のRMSやRSLについてお知りになりたい方は以下の記事もご覧ください。

楽天SKUとは?SKUについても解説!

楽天SKUプロジェクトが開始されると、楽天市場の商品登録の仕組みが変更になります。そもそも「SKUとは?」と疑問に思っている方も少なくないでしょう。ここからは、SKUについて解説していきます。

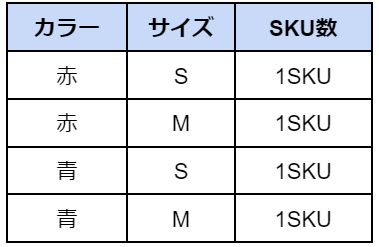

SKUとは商品の単位のこと

SKUとはStock Keeping Unitの頭文字を取った単語の略称で、在庫管理上での最小の商品単位を意味します。同じ商品でも、カラーバリエーションやサイズ展開がある場合は以下のような単位となります。例えば同じ柄のTシャツでも赤と青の2色展開で、サイズがSとMの2種類あれば、それぞれ1SKUとして数えられ、4SKUあるということです。

楽天SKUプロジェクトは商品登録をSKU対応にすること

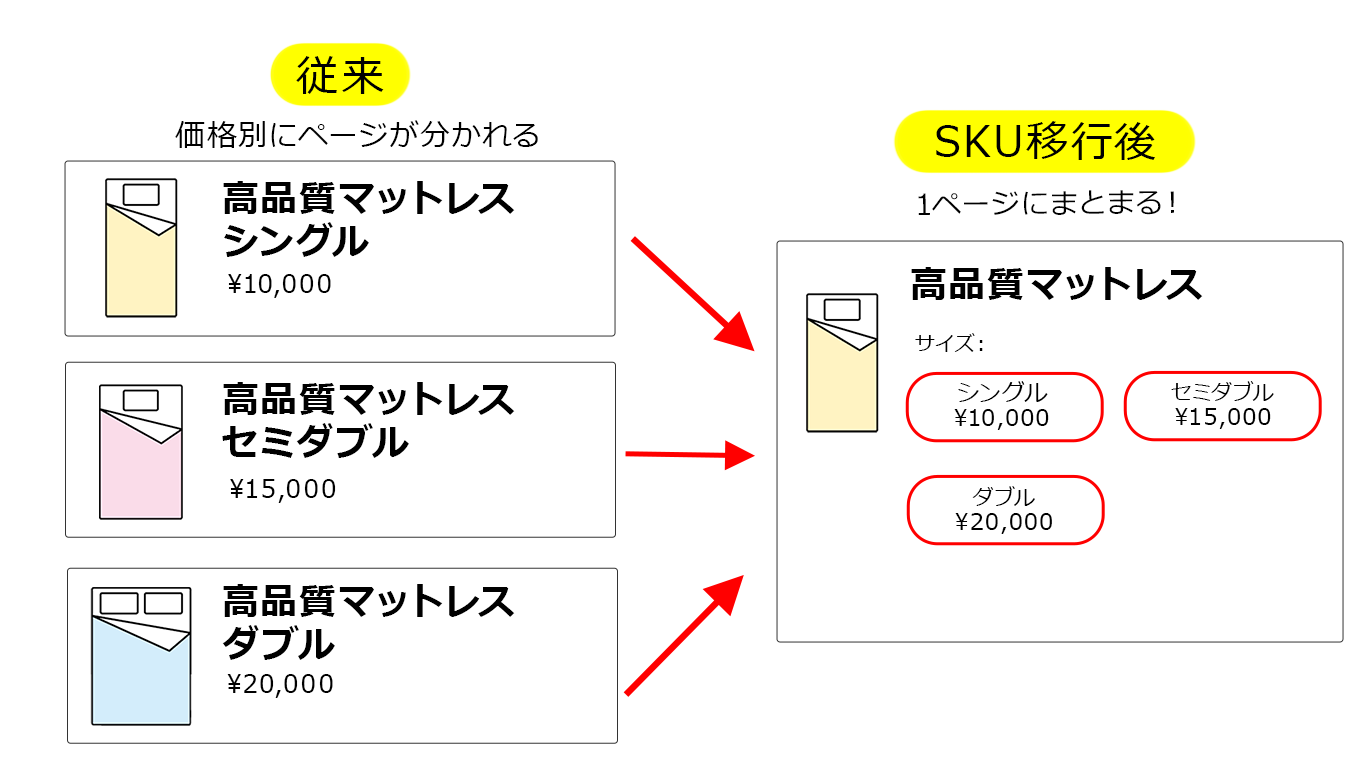

楽天SKUプロジェクトとは、従来の楽天市場の仕様から楽天市場の商品をSKU対応にすることで、“ユーザーがほしいものを見つかりやすくする”プロジェクトです。

これまでは同じ商品でもサイズや量によって価格が違う場合、別の商品ページで登録されていましたが、SKU対応することによって、1つの商品ページの中でのバリエーションとして登録することができるようになります。

分かりやすい例として、Amazonの商品ページを思い浮かべてください。Amazonでは1つの商品ページから、サイズや色、量などを選択し、それに対応した価格が表示されます。その間、ユーザーは別のページに遷移することなく、欲しい商品のバリエーションにたどり着くことができます。

これまでの楽天の課題として、ユーザーが商品検索する際に、同じ商品のサイズ違いやカラーバリエーションなどを指定しても、思ったような商品がヒットしないということがありました。

しかしSKUプロジェクトによって、価格違いでも同じ商品は同じページ内にバリエーションを置けるため、ユーザーが欲しい商品を見つけやすくなり、快適に楽天市場を利用できるようになると期待されています。

楽天SKUは強制ではないが対応した方がよい

楽天に出店されているEC事業者の皆さんが気になるのは、楽天SKUプロジェクトには必ず対応しなくてはならないのか、というところではないでしょうか?

結論から言えば、楽天SKUプロジェクトへの対応は強制ではありません。ただし、楽天側が推奨しており、ユーザーの利便性が高まることから、対応するのがおすすめです。

楽天ではこれまでも商品登録の使用やルールが変化していましたが、楽天側の推奨する方法に対応した方が様々な面で有利になっており、SKUプロジェクトについても同様のことが予想されるため、なるべく対応できるようにしていきましょう。

実際に、楽天新春カンファレンス2023で発表された「配送品質向上制度」では、配送品質の高い商品に付与される「楽天配送認定ラベル(仮称)」を獲得するには、楽天SKUに対応していることが条件の1つとなっています。

配送認定ラベル(仮称)については以下の記事にて解説していますので、こちらもぜひご参考ください。

楽天SKUで変わるポイント

楽天SKUが開始されると、ユーザー目線、店舗目線でどのように変わるのでしょうか。注目されているポイントを3つピックアップして解説していきます。

①ユーザー目線|価格や色合いの比較がしやすくなる

楽天SKUの導入により、ユーザーが商品を選ぶ際に価格や色合いの比較がしやすくなります。

これまでの楽天市場の商品ページは1つの品番に対して価格が1つという設定でした。一例を挙げるとベッドの場合、シングル・ダブルなどサイズ展開によって販売価格が異なります。商品名は同じなのに商品番号を分けて(=商品ページを複数作る)販売するか、ダブルの場合は追加料金が〇〇円といった設定をしていました。

そのためユーザーは、価格違いの同じ商品を比較する際に、複数のページを行き来する必要がありました。楽天SKUに移行後は、商品ページを分ける必要がなくなり、ユーザーも別ページへ移動することなく、同一ページ内での閲覧が可能になります。

②ユーザー目線|検索結果が見やすくなり、目的の商品にたどり着きやすくなる

楽天SKUに移行することで、検索結果が見やすくなりユーザーは目的の商品にたどり着きやすくなるでしょう。

これまでの楽天市場の仕様は、例えば500mlの飲料を24本1ケースで検索した場合の検索結果一覧を見ると、1ケースあたりの商品価格・送料・付与ポイントの記載がありました。楽天SKU対応後は、285ml・500ml・2Lなど、容量ごとに表示されるようになります。このように、より最適な検索結果が表示されるようになり、ユーザーの購入をうながせるでしょう。

③店舗目線|売上や商品レビューが集約し、商品ページの魅力度がアップ

同じ商品でも、サイズ等で複数バリエーションがある商品の場合、以前なら価格が違えば別々のページを作成する必要があったため、売上や商品レビューもそれぞれのページに分散して蓄積していました。

同じ商品のSKUをまとめることで、売上や商品レビューも1ページに集約することができ、商品ページの魅力度を高めることができるようになります。

楽天SKU対応はいつから?移行スケジュール・早期対応のメリットを解説!

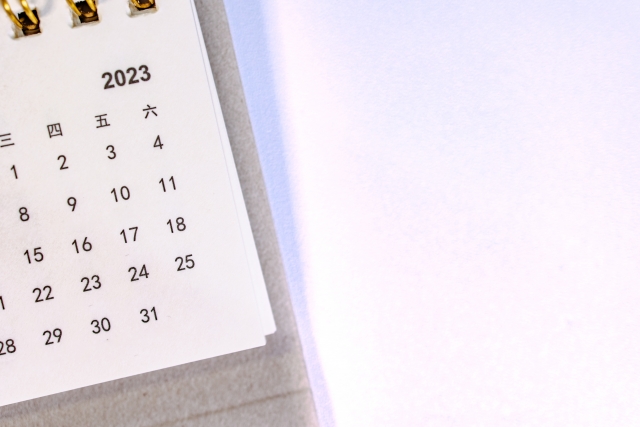

楽天SKUへの移行時期は、2023年4月より全店舗を対象として順次移行予定となっています。移行スケジュールは次のとおりです。

楽天市場から店舗へのお知らせはRMSを通して通知されています。楽天出店中のECサイト運営者の方でまだ自社の移行予定日をご存じない方は早めに確認しましょう。

なお、RMS以外のシステム・ツールを利用している場合は、利用サービスのSKU対応時期を確認し、それに合わせて移行準備をしていきましょう。

また、移行に不安を感じている方の中には、できるだけ遅い時期に対応したいと思うかもしれません。しかし、早期に対応することで、競合店舗に先駆けて、SKU移行による新機能(お届け日表示、定期購入商品のCSV一括登録、レビューの登録など)を一早く活用でき、商品ページの見つけやすさや回遊性が上がることで、ライバルに差を付けるチャンスでもあります。

対応が早めの時期に決まった方は、こうしたメリットをぜひうまく利用してください。

楽天SKU対応で管理方法はどう変わる?

楽天SKUが開始するにあたり、管理方法はどのように変わるのでしょう。以下の3つの項目に分けて詳しく解説していきます。

- レビュー

- ランキング

- 商品登録ページ

レビュー

商品を購入するユーザーや販売する店舗側にとって大切なレビュー。楽天SKU対応しても、これまでのレビューは消えずに引き継がれる模様です。同じ商品であればサイズやカラーが違っても、同一商品ページのレビューとして統合されます。

もちろん、レビューが統合されるといっても、ユーザーがレビューを参照するときには、どのSKU(どの色、どのサイズなど)に対するレビューなのか表示されるようになっています。

ランキング

Aの商品にB・Cの商品が統合されたと仮定します。この場合、統合されたAがもともとランキングに入賞していた場合は継続してランキングに掲載されます。

一方でB・Cの商品に関しては不明です。B・Cの商品ページを残しておくことでランキングは継続されますが、規約違反にあたる可能性があるため慎重な判断が必要になります。

商品登録ページ

SKUプロジェクトにより商品登録ページに以下の追加項目ができます。

- SKU管理番号

- システム連携用SKU番号

- SKU倉庫指定

- 商品属性

倉庫指定に関しては、これまではページ単位でしたがSKU単位でできるようになり、より便利になるでしょう。

また、登録項目内の「タグID」も変更になります。これまでカラーやサイズなどのサブの属性を9桁の番号で表示していましたが、SKUプロジェクトでは番号ではなく、「商品属性」の実際の値(ブランド名、色など)での表示に変わるようです。一部IDタグが継続されるものもありますが、継続対象外のものもあるため注意が必要となります。

楽天SKU対応ですべき2つのこととは?

楽天SKUに対応するために、やるべきことが2つあります。事前に準備しておくことで、楽天SKUの開始とともに有効活用できるでしょう。

SKU画像を登録しなおそう

楽天SKUで対応したほうがよい1つ目は、画像の再登録です。SKUプロジェクトにより1SKU単位で楽天市場の検索結果に載るため「SKU画像」が必要になります。SKU画像の1枚目は商品画像ガイドラインの対象画像になります。

ガイドライン自体の変更はありませんが、SKU画像が商品ガイドラインの適用となるということは、場合によってはガイドラインに沿ったSKU画像を新たに準備する必要があります。

ユーザーは画像を見て実際の商品をイメージします。画像と実際の商品に差があると返品やクレームにもつながるため、画像の選定は重要です。再撮影や再設定は手間になりますが、必要に応じて対応していきましょう。

タグIDと商品属性を見直そう

楽天SKUで対応したほうがよいことの2つ目は、タグIDと商品属性を見直すことです。現在の仕様では商品のカテゴリーを指定する「ディレクトリID」と、カラーやサイズなどの属性情報を9桁の番号で指定する「タグID」があります。

しかし、楽天SKU移行にあたりタグIDは終了し、代わりに「商品属性」が登場します。これまでタグIDの入力は任意でしたが、楽天SKUでは商品属性の入力に必須項目があるため注意が必要です。そのため、タグIDの見直しが必要になるでしょう。

楽天SKUで気を付けるべき注意点

楽天SKUを利用するにあたって、気を付けるべき注意点が3つあります。十分に理解して、事前に準備しておきましょう。

①移行直後は問い合わせ増加で混乱することも

同一商品であるにもかかわらず商品番号を変更して販売している場合、SKUに移行した際に商品ページを統合できるのか不明です。

また、サイト運営者によって運営方法が異なるため、さまざまなケースの問題が発生すると予想されます。そのため、楽天SKUに移行直後は問い合わせが増え、混乱することも予想されます。事前に問題を想定して、いくつか対処法を考えておくことも大切です。

②SKU管理に負荷やコストがかかる

SKUへの移行で、ユーザーが商品を見つけやすくなり、購買意欲の向上が期待できますが、SKU画像の撮影・登録や改廃、商品情報の変更などを行う必要があるため、ECサイト運営者の負担の増加が予想されるでしょう。また、専門のスタッフを雇用する場合にはコスト増も懸念されます。

③楽天SEOのアルゴリズムが大きく変わる可能性がある

今後、楽天SKUに対応しているかどうかによって、検索順位結果が大きく変わる可能性があります。掲載順位は売り上げに直結するため、順位が下がった場合は早急に対応する必要があります。

まとめ:楽天SKUへ対応できるように準備しよう

2023年4月から楽天市場で開始される新機能「楽天SKUプロジェクト」は、楽天ユーザーにとっては商品を検索しやすくなり、購買意欲の向上が期待できるでしょう。

しかし、楽天に出店する事業者にとっては、移行前の準備やコストの発生、移行直後に問い合わせが増え、混乱することも考えられます。導入を検討しているECサイト運営者の方は、できる限り入念に準備を行った上で、楽天SKUへの移行を行っていきましょう。

楽天SKUも対応!EC効率化ならネクストエンジン

楽天SKUプロジェクトへの対応をするとなると、ただでさえ忙しいEC運営がさらに大変になってしまう!と感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか?そんな方はぜひEC運営を効率化するEC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入もご検討ください。

ネクストエンジンでは受注管理や在庫管理といった業務を自動化・効率化することで、EC運営をラクにするお手伝いをしております。

事業開始当初は注文も少なく、一つひとつの注文を確認して対応できていても、売り上げが大きくなるにつれ、セール時や楽天の新制度に対応する必要が出てきて、人手や時間の余裕がなくなってきます。

ネクストエンジンでしたら楽天市場との連携ももちろんスムーズです。詳しくはこちら(楽天の商品登録・在庫管理・受注管理(API対応)について)のページもご覧ください。

なお、ネクストエンジンは楽天SKUに既に対応しています。詳細についてはこちらをご覧ください。

ネクストエンジンについての詳しい資料は以下から無料でダウンロードできますので、ぜひこちらもお気軽にご利用ください。

領収書作成などの業務を効率化するために、Web領収書の導入を進めたい方や、導入するにあたってメリットやデメリットをしっかりと比較し検討したい方はいらっしゃいませんか?

本記事では、Web領収書の導入を検討しているEC事業者向けに、Web領収書を導入するメリットや注意点を解説します。

なお、インボイス制度については「インボイス制度を簡単に解説!ECサイト運営者や個人事業主への影響解説も」で解説しています。

Web領収書とは?

まずはWeb領収書の基礎知識についておさらいしましょう。Web領収書の概要や有効性について解説します。

Web領収書の概要

Web領収書とは、領収書の作成・発行・送付などの一連のやり取りをすべてWeb上で完結できる領収書です。紙の保管や送付などのやり取りを省けるため、コスト削減に役立ちます。発行した領収書は、すべてWeb上に保管されるため、紛失のリスクが小さいのも特徴です。

電子データであるWeb領収書の有効性

電子領収書は、1998年に施行された電子帳簿保存法によって、その有効性が国税庁に認められています(参照:国税庁「電子帳簿保存法の概要」)。

施行当初は、記載金額の上限設定や電子署名が必須であったため、厳しい条件をクリアしなければWeb領収書の導入ができない状態でした。

しかし、現在では記載金額の上限撤廃や電子署名が不要になったうえに、カメラで撮影して電子データ化した領収書も電子帳簿保存法の適用が認められています。

電子帳簿保存法の改正で税務署の事前承認が不要に

改正前の電子帳簿保存法では、Web領収書を導入する3カ月前までに管轄の税務署から承認を得る必要がありましたが、2022年1月からは税務署の事前承認が不要となっています。事前承認が不要になったため、Web領収書を導入するシステムさえ整えば導入できることから、導入までのハードルが低くなったと言えるでしょう。

また、2022年1月の電子帳簿保存法の改正では、電子データで送付されたものは電子データでの保存を義務付ける内容も加わっています。2年間の猶予期間があるため、2023年12月まで電子データを紙に印刷して保管することも認められますが、2024年1月1日から電子取引で発生したファイルは、電子保存が義務化対象となります。電子保存したもののみが申告書類として認められるため注意しましょう。

Web領収書のメリット4つ

Web領収書には、おもに4つのメリットが存在します。それぞれのメリットを見ていきましょう。

印鑑が不要など発行する側の作業工数を削減できる

Web領収書は電子印も含め、印鑑が不要です。紙の領収書では、1枚ずつ印鑑を押す必要があるので、印鑑を押す手間を省けるのは大きなメリットと言えるでしょう。

そのほか、領収書を封入する作業や発送する作業など、物理的な業務を削減できるため、ヒューマンエラーの削減にもつながります。

印紙税の節税や紙などのコストを削減できる

Web領収書は、課税対象外となっているため、節税につながります。5万円以上(税抜)の金額が記載された紙の領収書を発行すると、200円以上の印紙税が課税されるため、領収書を多く発行している企業ほど大幅なコスト削減が可能です。

また、領収書を紙に出力しない分、紙の消費も抑えられ、コストの削減にもつながります。

顧客の利便性が高い

Web領収書の導入は、顧客の利便性も向上します。

例えば、領収書があとから必要になった顧客は、今まで店舗に問い合わせて発行してもらっていたものをWeb上から自分で発行し保存できるようになります。顧客の利便性が向上するため、顧客満足度の向上につながり、さらにはリピーターの確保も期待できるでしょう。

データ保存なので管理がしやすい

Web領収書は、電子データとして保存するため、管理しやすいのもメリットです。紙に出力して保存する場合は、領収書の数だけ保管スペースを圧迫しますが、Web領収書は物理的な保管スペースが必要ありません。スペースの節約ができるだけでなく、確認したい領収書をすぐに閲覧でき、紛失のリスクも抑えられます。

Web領収書のデメリット3つ

導入によるメリットが多くあるWeb領収書ですが、デメリットも3つ存在します。デメリットも考慮した上で、Web領収書の導入を検討しましょう。

初期費用がかかる

Web領収書を導入するにはシステムを導入する必要があるため、初期費用がかかります。システムの種類はクラウドやアプリケーションなどさまざまですが、どのような形であれ初期費用は必要です。

また、月額で利用するクラウドソフトなどはランニングコストもかかるため、相応の出費が予想されます。

導入までに時間がかかる

Web領収書は、システム導入後すぐに利用できるわけではありません。取引先に了承を得たり、システムを利用するためにアカウントを発行したりなど、導入後の工数は多々あります。

また、システムを利用する担当者への社内教育も行う必要があるでしょう。

ほかにも、複数のパソコンにアプリをインストールする場合は、システムの導入だけでも時間がかかることがあるため注意が必要です。

すべてを電子化できるわけではない

Web領収書を導入したとしても、すべてのデータを電子化できるわけではありません。取引先によっては、これまでどおり紙の領収書でのやり取りを希望することもあるでしょう。紙と電子データの2つの領収書が混在することで、管理体制の複雑化も予想されます。

Web領収書導入までの流れ

Web領収書は、2つのステップで簡単に導入ができます。それぞれの流れを見ていきましょう。

社内の業務フローを作成・整理する

Web領収書の導入・運用を成功させるためにも、まずは社内の業務フローの整理が大切です。「誰が・何を・いつまでに行うのか」といったルールを明確にしておきましょう。

また、電子帳簿保存法や国税庁が定める要件に沿った適切な運用ができるよう、法律関係の最低限の知識も社内に浸透させておく必要があります。

自社に合ったツールを導入する

社内の業務フロー作成後は、自社に合ったツールを導入しましょう。ツールの中には、Web領収書を自動発行してくれる機能やデータ連携先が多いものが存在します。Web領収書の発行・管理ができるツールにはそれぞれ特性があるため、自社の業務内容に適したツールを選びましょう。

まとめ:Web領収書を導入してコスト削減と効率化を図ろう!

Web領収書は、領収書データのやり取りがWeb上で完結するため、作業工数やコストの削減に役立ちます。ツールを導入する際は、自社の業務内容や事業規模に適したサービスを選ぶようにしましょう。以下では、EC業務の効率化に役立つECシステムをご紹介するので、Web領収書の導入とあわせて事業全体の効率化に役立ててください。

EC運営をサポートするネクストエンジンとWeb領収書で効率アップ!

Web領収書の導入を検討している事業者の方のなかには、領収書だけでなく、EC運営全体の効率化を目指している方も多いのではないでしょうか?

EC運営の効率化でしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入がおすすめです。ネクストエンジンでしたら、以下のルーティン業務の自動化し、できた時間でコア業務へ注力することができます。

また、領収書はネクストエンジンの受注伝票から個別で出力することができますが、購入者から領収書依頼の度に個別で出力するのも手間という場合には、アプリ連携をすることで、購入者自身で領収書を発行してもらうことも可能です。

以下では、ネクストエンジンと連携できる便利なWeb領収書発行アプリを紹介します。

必要に応じて顧客にDL・印刷してもらえるWeb領収書発行アプリを3つ紹介

購入者自身で必要に応じてデータをダウンロードし、印刷してもらえるWeb領収書発行システムを3つ紹介します。以下で紹介しているWeb領収書発行システムは、すべてネクストエンジンとのアプリ連携が可能であるため、気になったシステムがあればぜひ連携も視野に入れてみてください。

「ウェブ領収書アプリ」【株式会社ウイングス・コンサルティング】

「ウェブ領収書アプリ」は株式会社ウイングス・コンサルティングが提供しているサービスです。Amazonや楽天などの多くのECモールとの連携を可能にし、それぞれのモール上から領収書を発行できます。多店舗運営をしているEC事業者におすすめのサービスです。

「領収書・納品書発行アプリ」【株式会社インキュービック】

株式会社インキュービックが提供している「領収書・納品書発行アプリ」は、高品質なテンプレートや柔軟なカスタマイズ機能を備えているのが特徴です。領収書の発行はテンプレートから選ぶだけで簡単にできるので、書式を考える必要はありません。店舗ごとに異なる設定もできるため、Web領収書の柔軟な運用を可能にします。顧客がWeb領収書を発行する場合でも、メールに添付されているリンクから必要情報を入力して簡単に発行できるので、顧客の利便性も高いのが魅力です。

「PRO自動納品書領収書発行アプリ」【ドリームバンク株式会社】

ドリームバンク株式会社が提供している「PRO自動納品書領収書発行アプリ」は、楽天市場やYahoo!ショッピングなど多くのECモールに対応しています。顧客がWeb領収書を発行する際は、メールに添付されているリンクをクリックするだけで、簡単に発行できるため、顧客の利便性向上も可能です。また、さまざまなデザインのテンプレートが用意されているので、好みのデザインを選択できるのも魅力です。

二重発行防止機能も搭載されているため、法令に遵守した安全な運用に役立ちます。

さらに詳しくネクストエンジンの機能や連携できるシステムについて知りたい方は、以下から資料をダウンロードください。

せどりを行う上で効率化を求めてツールを活用したいと考えている方もいるのではないでしょうか?しかし、ツールの種類もさまざまあるため、どのようなツールを導入すればよいかわからない方も多いでしょう。

そこで本記事では、せどりツールの導入を検討している方に向けて、おすすめのせどりツールを8つ紹介します。

なお、せどりの概要や、仕入れ方法については以下の記事で解説していますのでこちらもご参考ください。

せどりツールが必要な理由!どのようなことができる?

まずは、せどりツールの機能面を紹介します。せどりツールを上手に活用すれば、大幅に仕入れを効率化できるのでぜひ参考にしてください。

商品の需要や相場を確認できる

せどりツールは、商品の需要や相場を確認するのに役立ちます。

せどりを始めたばかりの初心者は、対象商品の需要や適正販売価格などを把握できていないケースが多いため、なかなか商品が売れません。商品が売れないことで在庫だけが残り、挫折してしまう人も多いのが現状です。

せどりツールを使えば、最初から商品の需要や相場をつかめるので、せどりで成果を出しやすくなります。

価格改定に役立つ

Amazonや楽天などのECモールに商品を出品している場合、商品を売れやすくするために適度な価格改定が大切です。

例えば、同じ商品を出品している人がほかにも複数人いるケースでは、せっかく最安値で販売していても、ほかの出品者がさらに値下げをした場合、商品が売れなくなってしまいます。

せどりツールの使用によって、ほかの出品者の価格変動に応じて常に最安値をキープしてくれたり、逆に需要が上がっている場合は価格を適正価格まで上げてくれたりといった、価格改定を効率的に行えるのです。

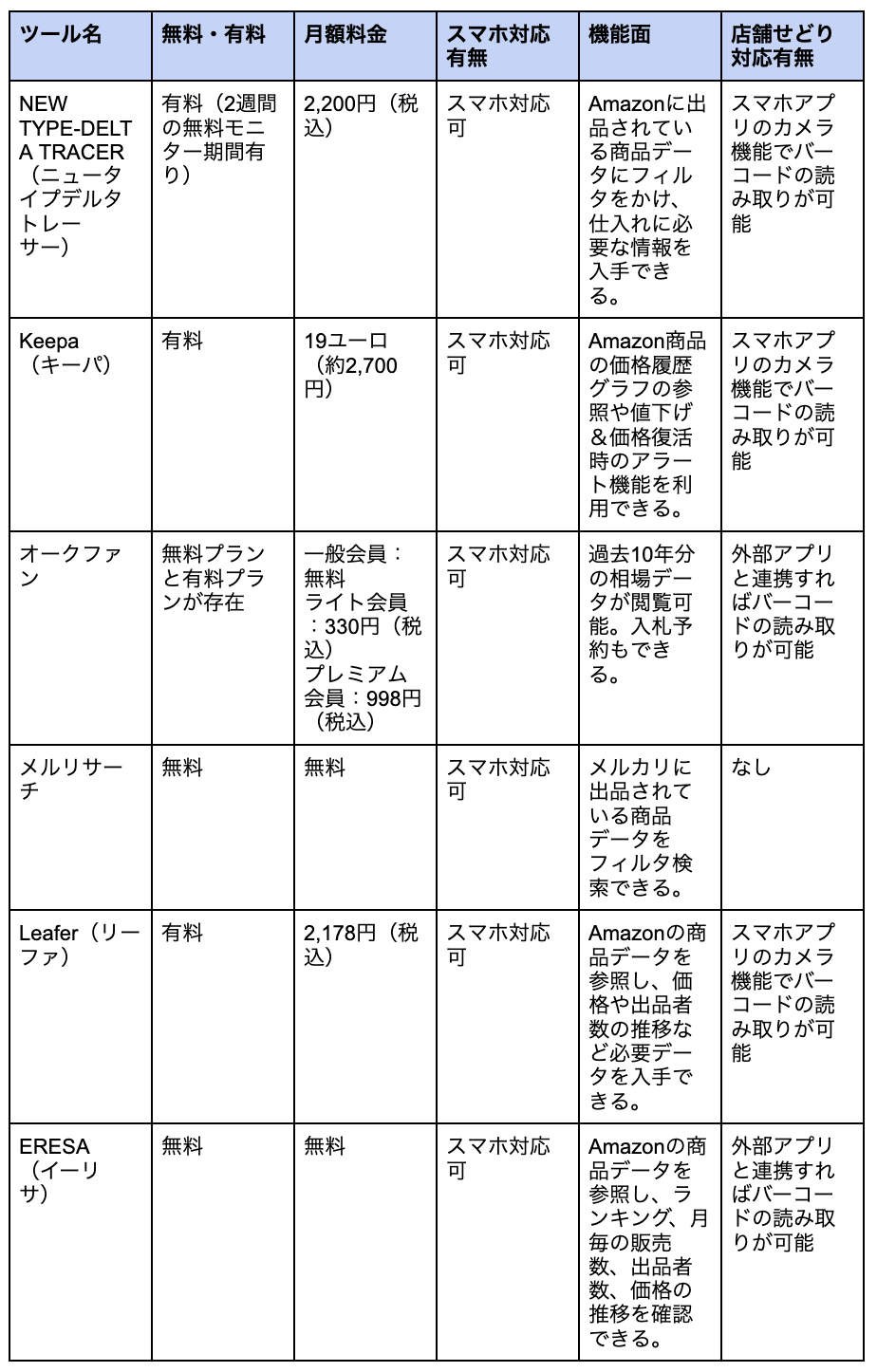

商品の需要や相場を確認できるおすすめのせどりツール6選

商品の需要や相場を確認できるせどりツールとして、以下の6つがおすすめです。

※本記事は2023年2月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

以下でそれぞれのサービスの特徴を見ていきましょう。

NEW TYPE-DELTA TRACER(ニュータイプデルタトレーサー)

追記:NEW TYPE DELTA TRACERは現在サービスを終了しました。参考までに情報は残しておきますが、代替ツールとしてはKeepaなど後述のツールを検討してください。

NEW TYPE-DELTA TRACER(ニュータイプデルタトレーサー)は、Amazonせどりにおける仕入れリサーチに役立つせどりツールです。Amazonの商品データを豊富に蓄積しているので、必要に応じてフィルターをかけ、適正価格や出品者数、Amazon自社在庫の有無などを確認できます。商品の価格や出品数、ランキングなどは、見やすいチャートグラフで確認できる点もポイントです。

プレミア商品が一時的に安くなったタイミングなどを瞬時にキャッチできるため、利益に直結し、Amazonせどりの仕入れに悩んでいる方におすすめでしょう。

| 料金 | 月額2,200円(税込) |

| 無料お試し期間 | 2週間 |

Keepa(キーパ)

出典:Keepa公式サイト

Keepaは、ドイツを拠点に世界で展開しているAmazonせどりの仕入れに役立つせどりツールです。月額料金は、2023年2月現在19ユーロとなっており、日本円に換算すると約2,700円になります(為替レートにより日本円での価格は変動します)。

Keepaは欲しい商品を登録することで、価格の変動履歴をチャートで確認できるほか、値下げや在庫復活があった際にアラート機能でお知らせしてくれます。欲しい商品については、Amazonの欲しいものリストに登録されている商品をインポートできるため、商品登録に手間がかかりません。値下げ通知を受け取るだけでも、利益につながる仕入れが可能になるので、Amazonせどりを行っている方におすすめです。

| 料金 | 19ユーロ |

| 無料お試し期間 | 無料利用可能(有料でしか使えない機能あり) |

| 公式サイト | https://keepa.com/#! |

オークファン

出典:オークファン公式サイト

オークファンは、仕入れや出品作業を効率化するせどりツールです。無料プランと有料プランがあり、ライトプランは330円(税込)、プレミアムプランは月額998円(税込)となっています。

オークファンは、過去10年分の相場データを確認できるほか、入札予約もできるので、仕入れを簡略化することが可能です。

ほかにも、検索アラートを利用して、検索条件を登録しておくことで、自動検索した結果をメールなどで受け取れます。

無料プランでは、相場データの閲覧件数や検索回数に制限があるので、有料プランの利用がおすすめです。

| 料金 | ライト会員 月額330円(税込) プレミアム会員 月額998円(税込) |

| 無料お試し期間 | 無料利用可能(閲覧件数や検索回数に制限あり) |

| 公式サイト | https://aucfan.com |

メルリサーチ

出典:メルリサーチ公式サイト

メルリサーチは、メルカリでよく売れる商品を仕入れたい方におすすめのせどりツールです。

「キーワード」「価格帯」「カテゴリ」などでフィルタをかけ、ランキング形式で検索結果を表示してくれます。

また、除外キーワードを設定できるほか、検索対象期間の設定も可能です。2023年2月現在は完全無料で利用できるので、コストを抑えながら仕入れを効率化したい方におすすめと言えるでしょう。

| 料金 | 無料 |

| 無料お試し期間 | 無料利用可能 |

| 公式サイト | https://merresearch.net |

Leafer(リーファ)

出典:Leafer公式サイト

Leaferは、Amazonに出品されている商品の仕入れに役立つせどりツールです。

Amazonの商品データの中からランキングやカテゴリ、最安値や出品者数の推移など、必要データを入手できます。

ほかにも、損益分岐点の計算や利益計算を行える機能も付いているので、価格設定を短時間で行えます。詳しい機能が気になる方は、デモサイトが用意されているので、一度確認してみてください。

| 料金 | 月額2,178円(税込) |

| 無料お試し期間 | なし |

| 公式サイト | http://landingpage309.com/wp/leafer/ |

ERESA(イーリサ)

出典:ERESA公式サイト

ERESAは、Amazonせどりを行う方向けの分析・リサーチツールです。

13億以上の商品データを参照し、対象商品の価格・ランキング・月毎の販売数・出品者数・価格の推移をグラフで確認できます。

また、Amazon以外でも、楽天市場・楽天ブックス・ヤフーショッピングといった商品データの一覧表示も可能です。完全無料で利用できるので、初めてせどりツールを導入する方に向いています。

| 料金 | 無料 |

| 無料お試し期間 | 無料利用可能 |

| 公式サイト | https://eresa.jp |

作業効率化をはかれる、おすすめのせどりツール2選

作業効率化を図るためのせどりツールは、以下の2つがおすすめです。

※本記事は2023年2月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

それぞれで効率化できる作業を具体的に解説します。

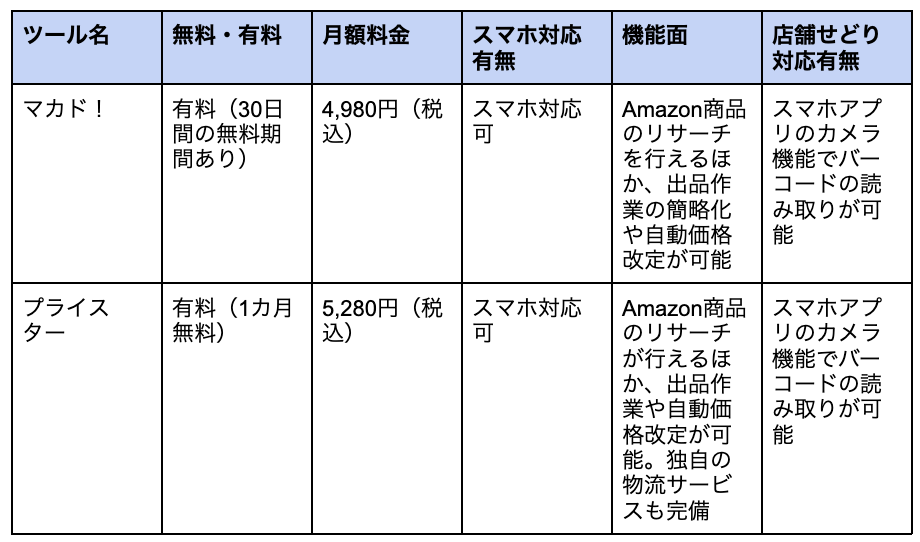

マカド!

出典:マカド!公式サイト

マカド!は、Amazonでのリサーチから出品、サンクスメールのフォローまで行えるツールです。本来、Amazonで出品する際、セラーセントラルにアクセスする必要がありますが、マカド!から出品作業を簡単に行えるため、作業時間を短縮できます。

また、自動価格改定機能によって、カテゴリーやランキングを考慮した価格を設定してくれるため、不良在庫を抱えるといったリスク回避も可能です。

シンプルで使いやすい設計となっているので、初心者でも始めやすいことが魅力と言えるでしょう。

| 料金 | 月額4,980円(税込) |

| 無料お試し期間 | 30日間 |

| 公式サイト | https://makad.pw |

プライスター

出典:プライスター公式サイト

プライスターは、Amazonせどりにおけるリサーチから販売までの一連の流れを効率化できるせどりツールです。

グラフを見ながら直感的な仕入れができるほか、プライスター上から出品作業を行えるので、リサーチから出品までをスムーズに行えます。

また、「ヤマト発送」や「プライスター急便」など、独自の物流サービスも完備されているため、発送作業もスムーズです。

ほかにも、自動価格改定機能やライバル出品者に動きがあった場合に通知してくれる機能も搭載されているので、Amazonせどりを効率的に行えます。

| 料金 | 月額5,280円(税込) |

| 無料お試し期間 | 1カ月間 |

| 公式サイト | https://lp.pricetar.com/lp/pricetarlp/ |

Amazonへの出品ならFBA料金シミュレーターを使おう

Amazonが提供しているFBA料金シミュレーターとは、商品の販売予定価格を入力すると、販売手数料や利益を自動で計算してくれるツールです。Amazonは商品カテゴリーによって販売手数料が異なるため、利益計算が複雑になりがちですが、FBAシミュレーターの使用すれば簡単に計算できます。

損益分岐を計算できる便利ツールとなっているため、Amazonへの出品を考えているのであれば、FBA料金シミュレーターを使用しましょう。

Amazonでの在庫管理の方法やFBAについては以下の記事をご参考ください。

迷ったら、これだけは!初心者が入れたいせどりツール

本記事では、8つのおすすめツールを紹介しましたが、どのせどりツールにもそれぞれ魅力があります。中でも、初心者におすすめのせどりツールはNEW TYPE-DELTA TRACER(ニュータイプデルタトレーサー)です。出品作業の効率化や自動価格改定機能など、豊富な機能が搭載されているせどりツールも魅力的ですが、せどり初心者が最初につまずくのは仕入れ作業でしょう。

したがって、仕入れを効率的に行うためにリサーチツールを確実に使いこなすことが重要だと言えます。仕入れに慣れ、出品作業や販売を効率的に行いたいと感じたら、プライスターの導入も検討しましょう。

せどりツールは1つ契約していれば十分なので、自分の段階に応じて必要なツールを導入してください。

仕入れ管理の方法については以下の記事をご参考ください。

まとめ:せどりツールを導入して仕入れを効率化しよう

せどりツールは、商品の需要や相場を確認できるため、せどり初心者がつまずきやすい仕入れを手助けしてくれます。せどりツールの中でも、リサーチに特化したツールと出品作業まで効率化できるツールが存在するので、まずはリサーチツールを使いこなせるようになりましょう。

ネクストエンジン導入で在庫管理を自動化・効率化!

せどり販売の売り上げがある程度大きくなってくると、受注処理や在庫管理といったEC運営の効率化を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな方は、ネットショップ一元管理システム「ネクストエンジン」を一度ご検討ください。

ネクストエンジンでは、Amazonや楽天市場など、複数のECモールの在庫情報を自動連携できるので、在庫更新を手動で行う手間がなくなります。商品のキャンセルや返品による在庫変動にも対応しているため、在庫差異を発生させる心配もありません。

常に在庫を正確に把握しておくことで販売機会の損失を防ぎ、利益の拡大にもつながります。せどり販売で取り扱う在庫数が増加し、在庫管理に悩まされている方は、ぜひご相談いただければと思います。

以下から無料で資料がダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

EC運営はとにかく業務が多く、受注処理が終わったら次は出荷処理が待っています。出荷処理の際に、多店舗運営であれば各モールの管理画面を行き来して作業するのは面倒ですし、送り状作成や追跡番号を反映する作業も、手入力などで1件1件対応するのは大変です。

注文が少ない頃は対応できても、事業が拡大して店舗数が増えたり、各モールのセール時などの繁忙期になったりすると、今いるスタッフではさばききれずに困っている方はいませんか?

そんなお悩みをお持ちの方は、これからEC初心者の新人エヌイーくんと一緒に、ECシステム導入で出荷処理がどう効率化できるのか学んでいきましょう!

出荷処理の効率化について学ぼう!

受注処理の効率化については以前学びましたが(過去記事をチェック)。今回からは出荷処理について学んでいきます

ついに新たなステージに突入ですね(コーフン!!)!こうやって大人の階段をのぼって……

(食い気味に)さあ!始めます!

出荷処理もお任せあれ!

今回は出荷のなかでも自社で出荷を行う場合についてご説明します。

出荷処理というと、ピッキングや梱包のことを思い浮かべる方も多いと思いますが、各モールの管理画面を行き来しながら出荷状況を更新していったり、配送会社ごとの送り状データを作成したりといった事務作業も意外と手間だと感じていませんか?

出荷件数が少なければ手入力で対応することも可能ですが、配送情報や番号を1件1件すべて登録していくのは面倒ですし、ヒューマンエラーを起こすリスクもあります。また、繁忙期など注文が増えたときには人手が足りなくなることも考えられます。

注文が増えるのは嬉しいけど、手入力で作業していたらヒューマンエラーは避けられませんよね……。でも、送り先情報の不備で商品の到着が遅れれば、お客様からのクレームにつながってしまいます!一体どうしたら……?

そこでシステム導入が出荷管理業務に生きてくるのです! ネクストエンジンを使えば、今まで1件ずつ対応してきた作業を自動化し、出荷の事務作業を効率よく処理できます。

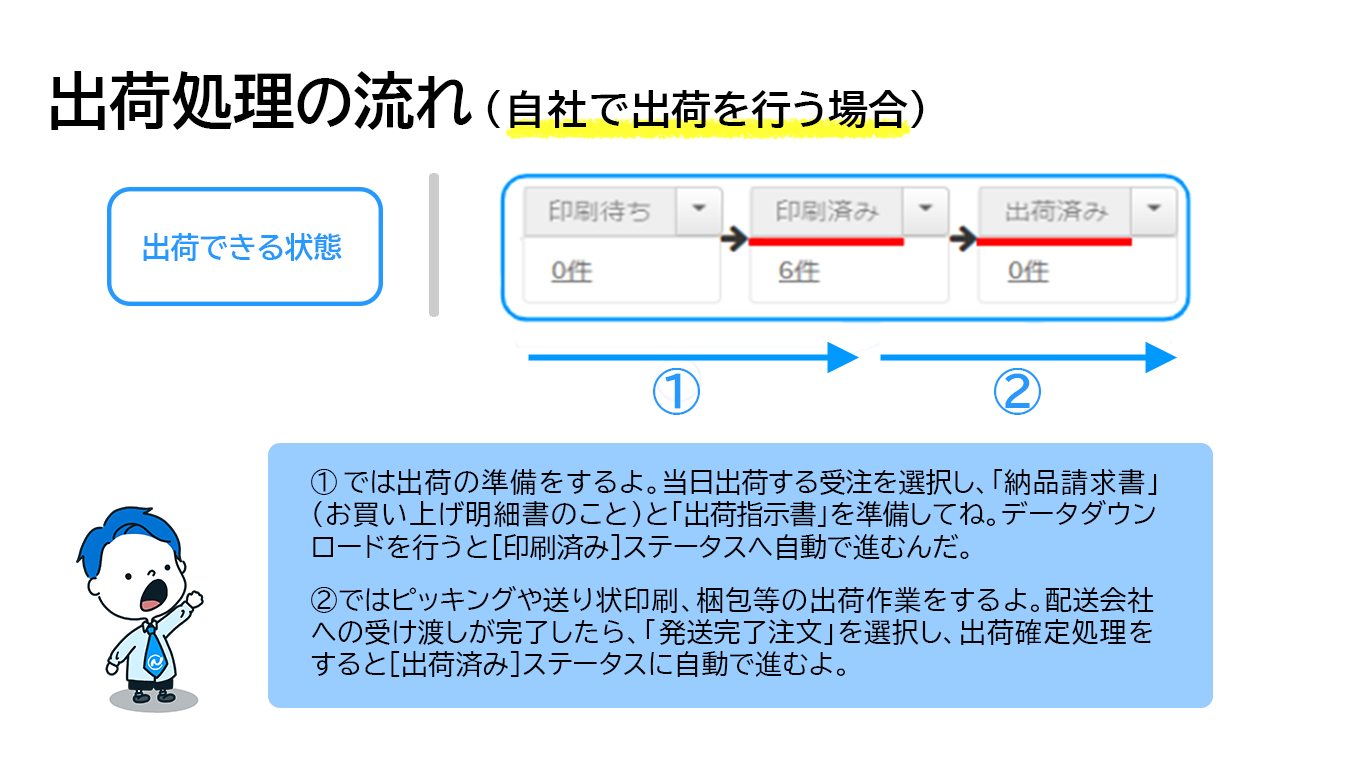

ネクストエンジンの出荷処理の流れ(自社で出荷を行う場合)

ネクストエンジンを利用するに当たってまず押えておきたいポイントは以下のとおりです。

【出荷がラクになる!ネクストエンジンのポイント】

・送り状が一括発行できる

・モール側への出荷実績が自動で反映できる

・出荷完了メール(追跡番号つき)の自動送付ができる

ネクストエンジンの管理画面に沿って出荷の流れを確認していきましょう。

※受注処理が終わった段階から見ていきますので、受注処理の始めの流れから確認されたい方は前回までの受注処理の記事から順にご覧ください。

まず、当日出荷する受注を選択し、納品書や出荷指示書の準備・印刷を行います。書類データのダウンロードを行うと自動で【印刷済み】ステータスに進みます。

このときダウンロードされる出荷指示書は受注伝票単位(シングル)のピッキングリストですので、商品コード単位(トータル)でピッキングされたい場合は、別途ダウンロードしていただくこともできます。配送データのダウンロードも可能です。

その後、ピッキングや送り状の印刷、梱包、送り状番号の反映等の作業を行い、配送会社への受け渡しが完了したら、「発送完了注文」を選択、出荷確定処理をすると自動で【出荷済み】ステータスに移動します(②)。

【出荷済み】ステータスとなった時に、楽天市場、Yahoo!ショッピング(Yahoo!フリマ)、Amazon、au Payマーケット、Shopify*、ebay*、BASE*であれば、ネクストエンジンから出荷情報を自動反映できます(*付きの店舗の場合、 自動連携にはアプリの利用が必要です)。

それ以外の店舗でも、CSVでの一括登録に対応していれば、ネクストエンジンからダウンロードしたCSVを利用し一括登録が可能です。

店舗ごとに管理画面を確認する必要がなく、すべての注文をネクストエンジンの管理画面で一元管理できて作業が楽になりますね!

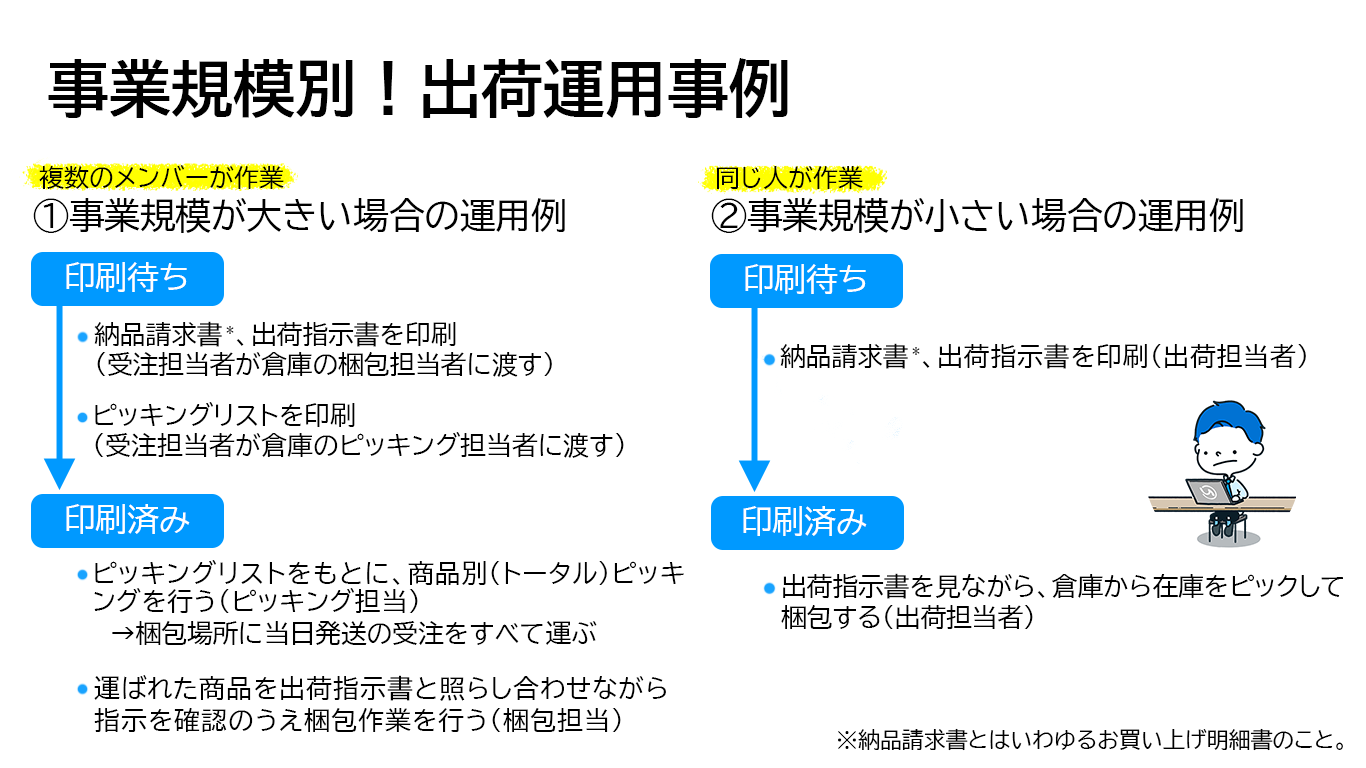

どちらのタイプ?出荷運用事例

(メモしながら)なるほど……色々な運用ができそうなのは分かったのですが、EC事業者の皆さんはきっと、いざ自社で運用する場合どうなるのかの手がかりを知りたいと思うので、具体的な例を紹介してほしいです!

(すごい!ちゃんとEC事業者さんの気持ちに寄り添えるようになってる……!本当に大人の階段を……!?)各事業者さんごとの状況によって運用方法はそれぞれですが、①事業規模が大きく出荷作業人数が複数いる場合と、②小規模で出荷作業を1人で担う場合の運用事例を紹介しましょう

自社の状況に合わせて柔軟に運用していくのがベストですが、システム導入前のイメージの参考にしてみてください。

ネクストエンジン管理画面でのより詳しい手順での解説は以下の資料もご利用ください。

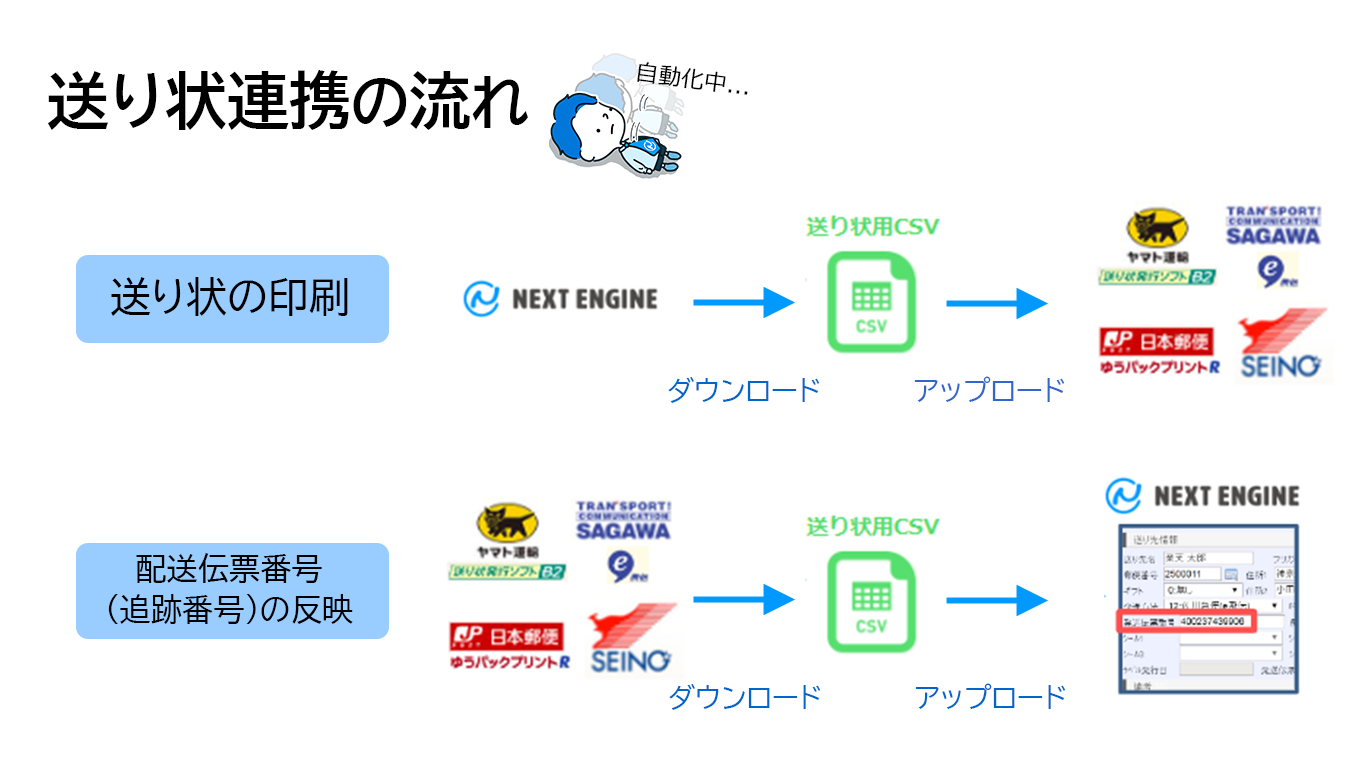

もうコピペ不要!送り状作業ももっと楽に

送り状を発行して出荷する場合、各配送会社の送り状システムに合った配送情報を作成していく必要があります。

ネクストエンジンであれば、【印刷済み】ステータス以降に進んだ受注の配送情報を一括ダウンロードでき、各社の送り状システムへアップロードすれば送り状印刷ができます。

1件1件送り先情報をコピペする必要もないんですね!

また、発送伝票番号(追跡番号)の反映についても、各配送会社の送り状システムから、発送伝票番号が付与されたCSVファイルをダウンロードし、ネクストエンジンにアップロードするだけで、各受注伝票に応じた発送伝票番号がネクストエンジンに反映されます。

ネクストエンジンに追跡番号が反映されているため、お客様への配送完了メールも追跡番号付きで自動送信することもできます。

わー!発送完了メールに追跡番号を反映するとなると、手入力だったら1件1件登録することになって大変なんですよね。自動化できると本当にコピペ要らず!助かります!

教えて先輩!エヌイーくんの質問コーナー

出荷の準備状況に応じてお客様に自動でメールを送ることは可能ですか?

可能です。先ほど触れた発送完了メール以外にも、サンクスメールなどのメール自動送信に対応できます。詳しくはこちらをチェックしてみてください

ピッキングリストはどのように出力できますか?

必要なピッキングリストが受注伝票単位(シングル)か商品コード単位(トータル)かなど、出力したい項目・タイミングに応じて、「受注明細一覧」や「分析」、「カスタムデータアプリ」の機能からCSV出力が可能です

なお、出荷管理の流れや概要を振り返りたい方は以下の記事もご参考ください。

まとめ

今回は出荷処理の効率化について勉強しました。ネクストエンジンで出荷がラクになるポイントのおさらいは以下のとおり。

【出荷がラクになる!ネクストエンジンのポイント】

・送り状が一括発行できる

・モール側への出荷実績が自動で反映できる

・出荷完了メール(追跡番号つき)の自動送付ができる

出荷業務はシステムでもっとラクにできると知っていただき、本記事がECシステム導入の疑問や不安も解消する一助となればうれしいです。

「新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室」ではネクストエンジンの運用方法についてシリーズでお伝えしています(受注処理についてなどの過去記事はこちらから)。外部倉庫を使った出荷処理についてはこちらの記事「出荷処理(外部倉庫の場合)」で解説していますのでこちらもチェックしてみてください。

今日は出荷処理の効率化について学びました。受注処理でも出荷処理でも作業が楽になれば、新商品や販促などに力を入れる余裕が出てきますよね。ぼくもEC事業者さんがよりクリエイティブなことに注力できるお手伝いができるよう頑張ります! 実はもう少し相談したいことがある、という方は、以下のバナーからお気軽にお問い合せください!

【エヌイーくんプロフィール】

小田原から新横浜に最近引っ越した会社員。効率化が好き。EC事業者さんの役に立てるよう日々奮闘中。

OEM生産というと、かつては自動車や大手化粧品会社など、事業規模が大きい会社が行うイメージがありましたが、近年では小規模事業者や個人事業主の方の参入が増えています。

OEMについてもっと詳しく知りたい方向けに、OEMの基礎知識やメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

また、OEM生産などの新しい業務に取り組むための余裕がなくて困っている、という方には、日々のルーティン業務を効率化するEC一元管理システム「ネクストエンジン」の概要資料をあわせてご覧ください。

OEMとは?|知っておきたい基礎知識

まずはOEMの概要について解説します。OEMと似た言葉であるODMやPBについても解説するのでしっかり把握しておきましょう。

OEMとは他社ブランドの製品を製造すること

OEMとは、「Original Equipment Manufacturing」の略で、製造業者が他社ブランドの製品を製造することを指します。

OEMは、アパレル・自動車・化粧品など、多くの人の日常に関わる業界で普及しています。世界的に有名な大企業から個人事業主まで、幅広い層で取り入れられている製造手法です。

OEMの形態は大きく分けて2種類

OEMの形態は大きく分けて2種類あります。

1種類目は、ブランドを有している企業が主体となり、OEM受託企業に製品の製造を委託する方法です。この場合は、ブランドを有している企業が製品の企画や設計を行います。

2種類目は、OEM受託企業が製品の企画や設計を行い、ブランドを有している企業に提案する方法です。製品の提案をされた企業は、製品の企画や設計が気に入れば発注することになります。

OEMとODMの違い

「ODM」とは、「Original Design Manufacturing」の略で、製品の製造だけではなく、企画や設計までを他社メーカーに依頼する製造手法です。ブランドを有している企業が製品の企画や設計を行うOEMと違い、ODMは企画や設計まで受託企業が行うので、受託企業が主導権を持っていると言えるでしょう。

しかし、上述したように、OEMでも受託企業側が製品の企画や設計を行う場合もあるので、明確に使い分けられていないケースも存在します。

PBはOEMに含まれる

PBとは、「Private Brand」の略で、メーカーの商品を製造委託し、流通業や販売者のブランドを冠した商品を指しています。消費者に身近な例を挙げると、コンビニエンスストアやスーパーなどが、外部の食品メーカーの人気ロングセラー商品を製造委託し、自社ブランドの食品の1つとして販売しているのは多くの方が見たことがあるのではないでしょうか。

PBも自社ブランドの製品を他社に委託して製造しているので、OEMの一種です。

OEMを委託するメリット3つ

OEMを委託するメリットは、3つ存在します。ここではおもに委託する側のメリットを見ていきましょう。

初期費用を抑えて自社ブランドを持てる

OEMを委託する場合、製品の製造に必要な設備を備えた業者に委託すればよいため、自社で製造ラインを整える必要がありません。したがって、OEMを委託する企業は初期費用を抑えて自社ブランドの製作が可能です。

また、製品を増産する場合でも、自社で新たに設備投資を行わなくてよいことがメリットとして挙げられます。

過剰な在庫を持つリスクが低い

OEMを委託する場合、製品の販売状況や在庫状況によって発注量を調整できます。

そのため、OEMを受託する側は過剰在庫を抱えるリスクを下げられるメリットがあるのです。とくに、賞味期限や消費期限付きの製品では、大きなメリットとなるでしょう。

開発や企画・販売などに注力できる

OEMを委託すれば、自社で製造ラインにコストや人的リソースを割く必要がなくなります。

そのため、開発や企画・販売など、コア業務に専念できることが大きなメリットと言えるでしょう。コア業務に多くのリソースを割くことで、企業の成長にもつながります。

OEMを受託する側にもメリットがある

OEMは、委託する企業だけでなく、受託する側にもメリットがあります。受託する側のメリットは以下の2つです。

- 製品を製造することで利益を得られる

- 製品企画や製造のノウハウを得られる

当然ながら、製品を製造すれば製造量に応じて利益を得られます。現状、製造ラインや人員に余力があるのであれば、余ったリソースの有効活用も可能です。

また、他社の製品を製造する過程で、製品企画や製造のノウハウを得られることも大きなメリットと言えるでしょう。委託する側の企業が、高度な知識や技術を有している場合、受託したOEMメーカーは製造スキルの向上が期待できます。

OEMを委託する場合の注意点

OEMを委託する場合は、3つの注意点があります。OEMの委託を検討する際は、これらの注意点も加味した上で判断しましょう。

自社での製造ノウハウが育たない

OEMを委託する場合の最大のデメリットは、自社に製造ノウハウが蓄積されないことです。OEMを委託する場合、製品の製造は他社メーカーが行います。自社で製品の製造を行わないことで、自社内での製造ノウハウが育たない点に注意が必要です。

受託する企業が競合になる可能性がある

OEMを委託し続けていると、受託する企業が競合になる可能性があります。理由は、OEMの受託企業が製品の製造を請け負っているうちに、製造ノウハウや企画・設計ノウハウが蓄積されていくためです。

OEMで委託された製品を、受託する企業が一部仕様を変更して自社製品として販売することになれば、ブランドを有している企業にとっては脅威となるでしょう。

細かな打ち合わせが必要

OEMを委託する際は、製造予定数や発注から納品までのリードタイムなど、細かな打ち合わせが必要です。委託先のメーカーにも、製造ラインに限りがあるので、すべて自社の要望に応えてくれるとは限りません。

また、製造した商品に不良があった場合の責任の所在などを明確にしておく必要があります。

なお、リードタイムについては以下の記事でくわしく解説しています。

OEM生産の商品・事業例

OEMは、幅広い業種で導入されています。具体的な商品名とともにOEM生産の導入例を紹介するので、ぜひ参考にしてください。

化粧品のOEM生産

化粧品業界は、大手化粧品会社から中小企業まで、多くのOEMメーカーが存在します。美容サロンなどで販売されている化粧品は、ほとんどOEM製品といっても過言ではないでしょう。

OEM受託企業で有名なのが、カネボウやポーラなどです。カネボウやポーラは、自社製品の製造・販売も行っていますが、カネボウは「カネボウコスミリオン」、ポーラは「エクスプレステージ」という社名でOEM事業を行っています。ドラッグストアなどのオリジナルブランドはもちろん、ホテルのアメニティもOEM製品にあたります。

アパレルのOEM生産

アパレル製品の製造は、海外で生産した方が人件費や材料費がリーズナブルなため、大手アパレル企業では現地に工場を持つメーカーにOEMを委託するケースがほとんどです。アパレルのOEM生産の代表格として「ユニクロ」を紹介します。ユニクロで購入した衣服のタグを確認した際、「made in ベトナム」と記載されているのを発見したことがある人もいるのではないでしょうか。ユニクロの製品の多くは、中国やベトナムなど海外のOEM工場で製造されています。

自動車のOEM生産

自動車業界でも盛んにOEM生産が行われています。自動車メーカーの中でも、「スズキ」や「ダイハツ」がOEM受託企業として有名です。トヨタの「パッソ」はダイハツの「ブーン」、マツダの「フレアワゴン」はスズキ「スペーシア」のOEM車として知られています。OEM車は、供給元と供給先で基本スペックがほぼ同じですが、ボディカラーや純正アクセサリーに違いがあり、エンブレムを自社メーカー仕様にして販売しています。

食品のOEM生産

食品業界のOEM生産は、コンビニエンスストアやスーパーのPB(Private Brand)製品が有名です。イオンの「トップバリュー」やセブン−イレブンの「セブンプレミアム」がPB製品に該当します。製品裏面の販売者と製造者をそれぞれ確認すれば、販売者と製造者がそれぞれ異なるので、OEM製品であることがわかります。

まとめ:OEMは自社ブランド実現のカギになる

OEMを委託することで、設備や人的リソースに余裕ができ、製品の開発やマーケティングなどのコア業務に専念できるようになります。そのため、OEMの委託は、自社ブランドや企業成長のカギを握っているとも言えるでしょう。

最後に、EC運営でルーティン業務を効率化するためのECシステムを紹介するので、ルーティン業務の負担を減らし、コア業務に専念したいと考えている方はぜひ導入を検討してください。

ネクストエンジンなら、EC運営でコア業務に専念できる!

EC運営では、自社商品の製造以外にも、受発注処理をはじめとした多くのルーティン業務が存在します。そのため、EC運営におけるコア事業に専念するためには、ルーティン業務の自動化も大切です。

しかし、なかなか効率化・自動化ができず悩んでいる方もいるのではないでしょうか?そのような方は、ぜひ「ネクストエンジン」の導入をご検討ください。

ネクストエンジンは、以下のルーティン業務の自動化や効率化に役立ちます。

など

これらの業務を効率化することで、現状よりもさらにコア業務に専念できるでしょう。さらに、OEMの委託と掛け合わせれば、製造に関するリソースも圧縮でき、無駄のない効率的なEC運営を行うことが可能です。

実際にネクストエンジンを導入されたお客様からは「バックヤード業務が減ることで、会社としても新しいことにチャレンジできることが増えました!」とのお声をいただいています。

また、ネクストエンジンはECをはじめたばかりであったり、小規模事業者・個人事業主の方をはじめ、多くの事業者様にご利用いただけるよう基本料金3,000円の従量課金制になっています。

より詳しくネクストエンジンについて知りたい方は、まずはお気軽に以下から資料のダウンロードをお願いいたします。

広告を運用するうえで、広告費に対してどれだけ売り上げに貢献できているのか把握することはとても重要なことです。広告運用効果を表わす指標はいくつかありますが、本稿ではROASについて初心者にもわかりやすく解説します!

ROASの基礎知識から計算方法、メリット、デメリットなどを紹介するので、ぜひ参考にしてください。

ROASとは?

ROASは、広告運用の成果を表す重要な指標の1つです。同じく広告運用の成果を表す指標としてROIとCPAがありますが、これらとの違いも解説します。

ROASとは広告の費用対効果のこと

ROASとは、Return On Advertising Spendの略で、日本語に訳すと「広告の費用対効果」という意味です。投資した広告費に対して得られた売り上げを割合(%)で表します。広告費1円あたりの売り上げを導き出すことで、広告費の回収率を把握できます。

ROASの値は高い方が望ましく、値が高ければ高いほど、広告運用の費用対効果が高いことを表しています。ROASの値が高い広告については、予算配分を高くしてさらなる売り上げ拡大を目指し、ROASの値が低い広告については、誘導方法やリンク先のページを改善するなどの対応が必要です。

ROASの計算方法

ROASの計算方法は以下のとおりです。

ROAS=広告からの売り上げ÷広告費×100(%)=ROAS

例えば広告からの売り上げが200万円で、広告費が100万円だった場合は、200万円÷100万円×100%=200%で、ROASは200%となります。1円かけた広告費が2円の売り上げにつながったことがわかります。

もし広告費100万円を使い、売り上げが100万円であった場合は、ROASは100%です。原価や人件費等が計算には含まれていませんので、ROASが100%というのは赤字です。

ROASを算出するためには、広告費だけでなく、広告から得た売り上げを把握する必要がありますが、ネット広告であれば、サーチツールなどを用いて、どの広告がどれだけの売り上げにつながっているのかを確認することができます。サイト上で売り上げの大半が発生するEC事業者にとって適した指標といえるでしょう。

ROASと似た指標(ROI・CPI)との違い

ROIとは

ROIは、Return On Investmentの略で、直訳すれば「投資に対する利益」という意味です。広告費に対して、どれだけ利益を生み出したのかを示す指標で、「利益÷投資額(広告費)×100(%)」で算出します。

ROASとROIの違いは、ROASが売り上げを算出しており、ROIが利益を算出している点です。

ROIは現時点での利益を算出する短期的な指標であるため、長期的な施策には不向きですが、実益を把握する上では欠かせない指標となっています。

ROASとCPAの違い

CPAは、Cost Per Acquisitionの略語で、1件のコンバージョンを獲得するのにかかった広告費用を表しています。CPAの算出方法は「広告費用÷CV数」です。値が低ければ低いほど、広告効果が高いことを表します。さまざまな価格帯の商品を取り扱うECサイトでは、コンバージョン1件あたりの売り上げに差が生じるため、コンバージョンに対する広告費を算出してもあまり参考にならないでしょう。

ROASのメリットとデメリット

ROASにはメリットとデメリットがそれぞれ存在します。ROASのメリット・デメリットを理解して、ECサイトを効率的に運営しましょう。

メリット|広告が売り上げにつながっているのか数値で測れる

ROASを使うことで、投資した広告費1円あたりの売り上げがわかるため、広告が実際に売り上げにつながっているのかを数値で測れます。ROASの値が高ければ売り上げに貢献していることになるので、売り上げにつながりやすい広告には予算を増やすなど、適切な対応が可能です。

逆に、ROASの値が低ければリンク先のページを修正したり、導線を見直せたりできるので広告の費用対効果の向上が期待できるでしょう。ROASで算出した数値をもとに、売り上げ予測の作成や、さまざまな戦略を練れることが最大のメリットです。

デメリット|利益を測れない

ROASは、投資した広告費1円あたりの売り上げを算出するので、利益を測ることはできません。ROASの値が高くても、利益がマイナスになっている可能性もあります。

利益がマイナスになっているまま、売り上げを重視して間違った戦略を取ってしまうことにもなりかねないので、ROASだけでなく、ROIで利益を確認することも重要です。

ROASの目標値を設定しよう

ROASをいざ算出しても、高いのか低いのかの判断が難しく、今後の対応に悩んでしまうこともあるでしょう。

そこで、利益の割合によって、ROASの目標値を設定することが重要です。ROASの基準や平均値を紹介するとともに、「赤字ギリギリの限界ROAS」「少し余裕を持たせたROAS」「利益重視のROAS」の3つの算出方法を解説します。

ROASの基準や平均値の目安は?

1つの基準として、「投資した広告費を売り上げで回収できているのか」というものがあります。この場合の基準としては、ROASが100%を超えているかが重要です。

しかし、ROASが100%の場合は、広告費は売り上げで回収できても、利益ベースで見るとマイナスになっている可能性もあるので注意しましょう。

赤字ギリギリの限界ROASの算出方法

赤字ギリギリの限界ROASは、ほかの呼び方で「下限ROAS」や「損益分岐点ROAS」という呼び方もあります。ROASの目標値は、商品の販売価格と商品の原価によって異なるので、ここでは1売り上げあたりの平均顧客単価を10,000円、平均原価を3,000円とした場合で見ていきましょう。

10,000円÷(10,000円-3,000円)=目標ROAS 143%

この値を下回ると赤字になります。

少し余裕を持たせた目標ROASの算出方法

同じく、平均顧客単価が10,000円、平均原価が3,000円の場合です。粗利の半分50%を広告費として、もう半分の50%を利益とする場合の算出方法は以下のとおり。

10,000円÷(10,000円-3,000円)×50%=目標ROAS 285%

ROASが285%を上回れば、売り上げから広告費や商品の原価を引いても、50%の利益が残ります。

利益を重視した目標ROASの算出方法

同じく、平均顧客単価が10,000円、平均原価が3,000円の場合です。粗利の30%を広告費として、残りの70%を利益とする場合の算出方法は以下のとおり。

10,000円÷(10,000円-3,000円)×30%=目標ROAS 476%

ROASが476%を超えると売り上げの7割は利益になります。

しかし、あまり利益を重視しすぎたROASにすると、広告で行える行動範囲が狭くなり、ビジネスの機会損失を招く恐れがあるので注意しましょう。

ROASを改善する5つのポイント

ROASを算出した際、値が低ければ、改善を行う必要があります。ROASを改善する際のポイントを5つ紹介するので、それぞれ見ていきましょう。

①コンバージョンを改善する

ROASを改善する上で、まずはコンバージョンを改善することが重要です。サイトに訪れたユーザーの商品購入やサービスの成約率を上げましょう。

コンバージョンの改善には、サイトまでの導線の見直しや、サイトデザインの最適化が効果的です。リンクボタンやバナーを目立たせるなど、入力フォームの見直しを検討しましょう。

②客単価を上げる

ROASを改善する際、客単価に目を向けることも重要です。コンバージョン数が同じ場合、客単価が高い方が売り上げが多くなり、ROASの値が改善されます。

客単価を上げるには、まとめ買いのキャンペーンや関連商品のサジェストが有効です。

③リピーターを増やす

リピーターが増えれば、広告費をかけなくても売り上げのアップが見込めるため、ROASの改善につながります。ポイント割引で、ユーザーがお得に買い物をできる仕組みを作ることやメルマガなどの施策が有効です。

新規顧客の獲得と合わせて、リピーター獲得も意識しましょう。

④ターゲティングや広告出稿先を見直す

ROASが低い場合、ターゲティングが適切でない可能性があります。ターゲティングが適切でなければ、コンバージョンが見込めないユーザーに広告が表示され、広告費をかけているのに売り上げが上がらないという状況に陥りがちです。

年齢、性別、地域など、あらゆる特性を考慮し、ターゲティングを見直しましょう。

⑤クリエイティブや広告文を改善する

ROASが低い場合は、クリエイティブや広告文を改善することも重要です。広告を閲覧したユーザーが思わずクリックしたくなるような、魅力的な見た目に仕上げましょう。

クリエイティブや広告文の改善を行う場合は、複数のパターンを繰り返しテストしてみるのがおすすめです。

まとめ:ROASなどの数値を活用して広告の効果を最大化しよう

ROASは、広告の費用対効果を測る重要な指標です。ROASの値を用いて広告の費用対効果を算出することで、売り上げを向上させるための適切なアプローチが取れるようになります。ROASを改善する際は、本記事で紹介した5つのポイントに目を向けるようにしましょう。

さらにクリエイティブ業務に注力するには?ネクストエンジンにご相談ください!

ECサイト運営には、受注処理や商品の出荷処理を始め、業務量が多いといわれています。ROASを改善したいと思っても、日々の業務に追われ、なかなか新しい施策を考える余裕がないというEC事業者の方は多いのではないでしょうか?

そんな方におすすめしたいのが、EC業務を自動化・効率化してくれるEC一元管理システム「ネクストエンジン」です。

ネクストエンジンは以下の業務の自動化・効率化に役立ちます。

など

これらの業務を自動化すれば、空いた時間をクリエイティブ業務に費やすことができます。また、ヒューマンエラーを削減し、顧客満足度の向上にも役立つので、リピーター獲得にもつながります。

ネクストエンジンを実際に導入されたEC事業者様からは「導入後は時間の余裕ができて、売り上げアップ企画を考えられるようになり、売り上げは前年比180%になった!」というお声をいただいています。

さらに詳しくネクストエンジンについて知りたい方は、以下から資料のダウンロードをお願いします。

商品の発注から検品、仕入れ伝票の記入など、仕入れの管理はEC運営に欠かせないものです。販売数や現在の在庫を把握するのはもちろん、過剰仕入れにならないように管理していく必要があります。

仕入れは売り上げにつながる始めの段階であるため、仕入れ管理がうまくいっていないと、その後の販売計画すべてに影響が出てしまいます。

仕入れ管理にエクセルを使用している方も多いと思いますが、もっと効率化できないかと考えたことはありませんか?本記事では仕入れ管理をエクセルで行うメリットとデメリット、そしてシステム化するとどうなるのか、気になる選び方のポイントを解説します。

仕入れ管理とは?業務フローを解説!

仕入れ管理とは商品の発注から検品、仕入れ伝票記入など、仕入れに関する一連の業務を指し、業務内容は、ある程度進め方が決まっています。具体的にどのような流れで進めたらよいのか、仕入れ管理業務の全体的な流れを解説していきます。

①商品の仕入れ金額を企業に依頼する“見積もり依頼”

商品を仕入れるときは、必ず見積もり依頼をしましょう。

商品の仕入れ担当者のなかには、初回取引のみ見積もりを依頼するものだと思っている方もいるかもしれません。もちろん取引先企業が変わらず、取引内容も同様の場合は、毎回見積り依頼をする必要はありません。

ただ、定期的に他社へ見積もり依頼をし、再度見直しをすることで、より低コストで仕入れを行えるチャンスを見つけられる可能性があります。

②商品を仕入れるための“購買契約の締結”

単発の発注は、見積もりの内容を確認したうえで発注書を作成します。継続して発注をする場合は、仕入れ先の企業との間で購買契約の締結を結ぶことが一般的です。

購買契約を締結するうえで重要なのは取引条件であり、以下が一般的な取引条件項目となります。

- 購買契約の内容

- 保証内容

- 機密保持

- 契約期間

- 解約条件

- 支払いの締日

- 支払い日

- 支払い方法

- クレームについての対応

購買契約を締結したのちは、仕入れ先企業の企業名、連絡先、共通取引先コードを「仕入れ先台帳」に記載するとともに、取引条件項目の内容も管理しておきましょう。

③どの商品をどのくらい発注するかを決める“発注業務”

仕入れ先に対して商品を注文する業務です。企業の規模によって、担当者が発注書を書いて直接注文をするケースもあれば、複数の部門を通して発注業務を行うケースもあります。

発注書に記載されたとおりの納期に納入されるか、確認する対応も必要です。

④発注した商品の数量や品質を確認する“検収業務”

発注した商品が入庫したら、仕入れた商品の検品作業を行います。検品の際に確認する事項は、以下の項目を参考にしてください。

- 商品そのものに誤りがないか

- 数量に誤りがないか

- 外観や品質が想定していたものであるか

- 納期が守られているか

検品作業項目の確認作業が終わり次第、受領書に確認印を押します。この検品作業の結果は、必ず書面で残し、仕入れ先企業と相互に確認するようにしましょう。

そうすることで、仕入れ時にトラブルがあった場合にも、責任の所在を証明する資料になります。

⑤仕入れ伝票を発行する“仕入れ記帳業務”

検品作業が終われば、仕入れ伝票を作成し、経理担当者に入荷が適切に行われたことを報告しましょう。検品が終了すると、仕入れた商品の所有権が自社に移動したことになります。

経理担当者が仕入れ取引を買掛金として記帳し、仕入れた商品を商品有高帳に記録します。ここまでの作業が完了してはじめて、仕入れた商品は自社の在庫として管理されるのです。

⑥商品代金を支払う“支払い業務”

事前に締結された支払い条件に則って、代金の支払いを行う必要があります。発注ごとに請求書を受け取り、それぞれ支払う方法が最もシンプルなやり方です。

継続的に発注を行う場合は、期間を決めて集計し、まとめて支払う方法もあります。購買契約によって事前に支払い方法を定めているため、滞りなく支払い業務を進めていきましょう。

仕入れ管理業務で覚えておきたい用語

仕入れ管理業務で、よく使われる用語は覚えておきたいものです。日頃、なかなか使わない用語も多いのでスムーズに使えるようにしておきましょう。

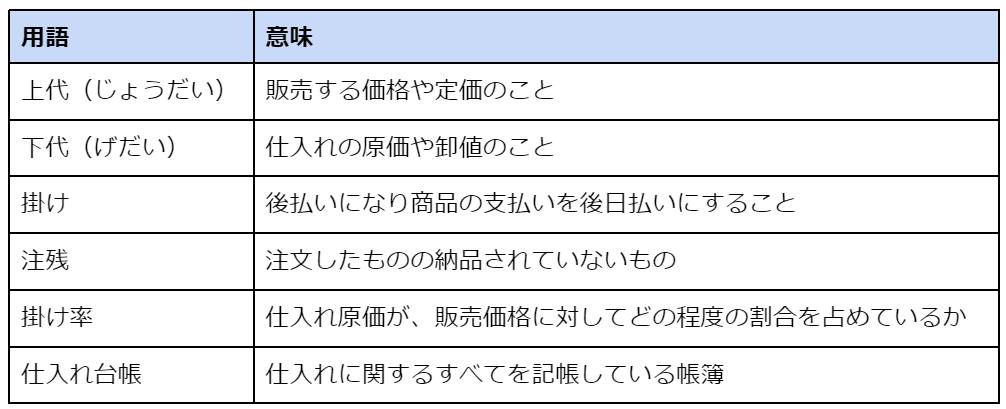

おもな用語は以下のとおりです。

エクセルを使って商品を管理するメリット・デメリット

それでは、実際に仕入れ管理をする方法として、エクセルを使用するメリット・デメリットを紹介します。

エクセルで管理する3つのメリット

仕入れ管理をエクセルで管理する場合、おもに以下3つのメリットがあります。

- 初心者でも管理しやすい

- エクセルの数式の活用で効率化ができる

- 共有がしやすい

それぞれのメリットを解説します。

テンプレートを使えばエクセル初心者でも簡単に管理できる

エクセルは、多くの企業で日常的に活用されており、テンプレートなども用意されているため、初心者でも比較的簡単に使いこなせるメリットがあります。基礎的なレベルであれば使用できる人も多いため、管理者を選ばない管理方法と言えるでしょう。

また、関数などの知識がない場合でも、テンプレートを活用すればすでに数式が組み込まれているものもあるため、導入後すぐに活用できるメリットもあります。

便利なエクセルの数式を活用することで、業務効率化を行える

エクセルで管理する場合、関数やマクロを活用することで、管理業務の効率化を行えます。関数やマクロを使うことで、現在の商品ごとの在庫数を自動で計算することが可能です。また、もし在庫数が少なくなったときは、アラート機能もあるので、在庫切れとなる前に発注などの対応もできます。

共有が簡単に行える

エクセルの場合、クラウドの共有フォルダに格納することで、簡単に社内での共有が可能です。自分のパソコンから操作ができるのはもちろん、共有フォルダにアクセスできるデバイスであればどれでも操作ができます。

バックアップをとっておけば、データの破損や紛失などのリスクにも備えられるため、バックアップは定期的にとっておくことが大切です。

エクセルで管理する3つのデメリット

仕入れ管理をエクセルで行う場合、以下3つのデメリットも把握しておく必要があります。

- 商品数、拠点が多くなると管理が難しくなる

- PCの動作に影響が出る可能性がある

- ヒューマンエラーなどの問題が発生する可能性がある

それぞれのデメリットを解説します。

商品数や拠点が多くなると管理が困難になる

商品数や拠点数が多くなってくると、すべてをエクセルで管理することは難しくなります。項目数や拠点数が増えることで、仕入れ管理業務が複雑化してしまう可能性が高いです。

データが増えてくるとPCの動作が重くなる

エクセルは、データ量が増えてくると動きが重くなっていきます。そのため、膨大なデータの処理には不向きであり、ファイルを開くまでの時間が長くなることもあるでしょう。

また、パソコンのスペックによってはフリーズを起こす可能性もあり、作業効率が悪くなってしまうことも十分に考えられます。

ヒューマンエラーでデータを書き換えてしまう可能性がある

エクセルは誰でも簡単に使えますが、手入力することが多いため、誤った情報が上書きされてしまう可能性も考えられます。バックアップをとっていなければ、復元できない可能性が高いため、ヒューマンエラーの対応に大幅な工数を取られる可能性もあるでしょう。

また、入力ミスによるトラブルが発生しても、すぐに気付けず、トラブルが大きくなってから気付くケースも起こりえます。複数人でデータの入力をしている場合、誰がいつどのように変更したのかもわからなくなってしまうことがあるため、よりヒューマンエラーの対応が難しくなる点はデメリットと言えるでしょう。

仕入れ管理システムを導入する3つのメリット

では、次の管理方法として、仕入れ管理システムを導入するメリットを紹介します。

おもなメリットは以下の3つです。

- 適切に在庫を管理できる

- ヒューマンエラーを防ぐことができる

- 過剰な在庫の発注や二重発注などを予防できる

それぞれ解説します。

適切に在庫を管理できる

在庫を適切に管理し、コントロールしやすいのが、仕入れ管理システムのメリットです。アラート機能を使って在庫の管理もできるため、在庫数の把握漏れも防げます。また、複数の取引先の在庫数も一元管理できるため、管理工数が複雑化してしまうことも防げるでしょう。

過去の販売や生産ラインなどのデータを記録できるため、発注のタイミングも簡単に把握できます。

ヒューマンエラーを防ぐことができる

手入力で行う仕入れ管理で起こりがちなヒューマンエラーを防げるのも、仕入れ管理システムのメリットです。手入力では、いくら注意しても仕入れ情報を間違えるミスが起こりえます。

管理システムの場合、ハンディーターミナルを使ってバーコードの読み込みや品目ごとの管理もできるため、ミスを防ぎ、正確な情報管理が可能です。

ヒューマンエラーによる無駄な工数を防ぐためにも、管理システムの導入は有効と言えるでしょう。

過剰な在庫の発注や二重発注などを予防できる

管理システムの場合、在庫の自動連携といった機能を備えていることもあります。そのため、リアルタイムに仕入れ情報を管理できる分、過剰在庫や二重発注のリスクを減らせることもメリットでしょう。仕入れ作業の行き違いで在庫数が膨大な量になると、売り上げにも影響してきます。

社員同士の情報を共有する意味でも、仕入れ管理システムがあれば簡単に共有できるため、余計な在庫を持つ心配が格段に減る点はメリットです。

どんな仕入れ管理システムがおすすめ?|選ぶ際の3つのポイント

最後に、システムを選ぶ際の3つのポイントを紹介します。

仕入れ管理業務全般をカバーできるものを選ぶ

仕入れ管理システムを選ぶときは、販売に関わるすべての管理業務を管理できるか確認することが大切です。仕入れ業務は幅広く、在庫管理だけに留まりません。顧客管理や受注管理、販売管理なども含まれます。

そのため、より効率よく管理業務を効率化するためにも、多くの管理業務をカバーできるシステムを選ぶようにしましょう。

業務で使っているほかのシステムと連携できるかで選ぶ

ほかの管理業務で使用しているシステムと、簡単に連携できるのかも仕入れ管理システムを選ぶときの重要なポイントになります。同じメーカーの管理システムを使うと連携も簡単に行えるでしょう。

連携できるかどうかは、システムの使いやすさにも影響する部分となるため、しっかりと確認し、選ぶようにしてください。

システムの種類で選ぶ

仕入れ管理システムの種類は、おもにオンプレミス型とクラウド型があります。それぞれの特徴を踏まえたうえで決めるようにしましょう。

ネットがなくても使える“オンプレミス型”

社内にサーバーやシステムを構築し、導入する仕入れ管理システムです。以前は主流の形式だったため、長年運用しているシステムは、こちらのタイプが多いでしょう。

導入コストは高額ですが、自社内で保守やメンテナンスができ、セキュリティも高いです。さらに、カスタマイズ性が高いことがオンプレミス型のメリットと言えます。

ネットがあればどこからでもアクセスできる“クラウド型”

オンライン上のサーバーで提供している管理システムやサービスを、ネットを介して使用するのがクラウド型です。近頃は主流の形式になり、自社でサーバーなどを用意する必要がありません。

クラウド型はコストを抑えて運用することが可能です。保守やメンテナンスも、システムを提供している側が行うため、システム管理の経験があまりない場合でも使用しやすい点がメリットと言えます。

しかし、カスタマイズ性に制限があるため、オンプレミス型よりも自由度は低くなってしまうのがデメリットです。

まとめ:業務効率を考えるならシステム導入も検討しよう

仕入れ管理はエクセルでもできますが、業務効率化を進めるなら、システム導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

仕入れ業務といっても多くの作業があります。そのため、手入力での管理をメインにしていると、ヒューマンエラーが発生する危険性もあり、業務効率が悪化する原因にもなりえます。

仕入れ管理システムにもさまざまな種類があるため、自社で使用しているほかのシステムとの相性も踏まえつつ選ぶようにしてください。

仕入れ業務の効率化にも!ECの一元管理ならネクストエンジンが有効!

仕入れ業務の効率化を考えているのであれば、「ネクストエンジン」を導入してみませんか?ネクストエンジンは、多店舗運営でも発注を一元管理できるため、業務効率化に役立てられます。

在庫数に応じた自動発注はもちろん、仕入れ処理や在庫管理、倉庫・WMSとの連携、POS連携などさまざまな機能がそろっているのが特徴です。

仕入れ業務が増えてしまい管理作業が負担になっている場合や、ヒューマンエラーのミスが増えてしまい困っている場合は、ぜひ一度ご検討ください。

実際に導入された企業様からは、「在庫の持ちすぎや在庫切れで、チャンスロスが発生していたが、システム導入で自動で振り分けられるようになり、売り上げもアップした」とのお声をいただいています。

なお、ネクストエンジンについては以下から資料を無料でダウンロードできます。お気軽にご覧ください。

ECサイトを構築しようと調べていると、ASPカートという言葉がよく出てきませんか?

今回はASPカートとは何かがよくわからなかったり、どう選んだらいいか迷ったりしている方のために、ASPカートの基礎知識から利用するメリット・デメリット、選び方のポイントを解説します。

ECサイトの「ASPカート」とは?

ASPカートの概要から見ていきましょう。ASPカートとは、EC運営に必要な機能を持つECサイト構築システムの1つです。

ASPカートとは

そもそも、ASPとは「Application Service Provider(アプリケーション・サービス・プロバイダ)」の略で、インターネット経由でアプリケーションを提供しているプロバイダのことです。

ASPカートは、ECサイト運営に必要な商品選択から注文、そして決済といったショッピングカート機能を持ち、ECサイト構築システムをクラウド上で提供しています。

ECサイト運営者は、クラウド上で利用できるASPカートを利用することで、自社でECサイトを構築しなくても手軽にECサイト運営をできます。

ASPカート以外にも、ECサイトを構築・運営する方法はいくつか存在しますが、運営の手軽さと運営コストの安さがASPカートの特徴といえるでしょう。

そのため、EC業界に新規参入する企業や中小規模のEC事業者の多くに利用されています。

ASPカートを使用する3つのメリット

ASPカートを使用するメリットは3つ存在します。それぞれのメリットについて見ていきましょう。

①ECサイトを簡単・手軽に始められる

ASPカートでは、ECサイト構築に必要な機能が標準搭載されているため、ECサイトの構築や運営を簡単かつ手軽に始められます。

ECサイト構築で悩みがちなサイトデザインもテンプレートが用意されているため、デザインセンスに自信がない人も安心です。

ECサイト構築に本来必要なレンタルサーバーも、ASPカートを提供している会社が用意してくれるため、自社で用意する必要はありません。

ASPカートは、ECサイト構築に必要な手間を極限まで抑えることができるので、ECサイト運営を手早く始められることがメリットです。

②専門知識がなくても直感的に使える

ASPカートは、システムの操作がシンプルなので、ECサイト構築や運営が直感的に行えます。

本来、ECサイト構築はコーディングやデザインといった専門知識を必要としますが、ASPカートにはテンプレートが用意されているので、誰でも簡単にサイト構築できることが特徴です。

商品の登録や決済方法の設定も簡単に設定できます。

③システムアップデートなど保守管理が不要

ASPカートでECサイトを構築すると、提供会社がシステムアップデートなどの保守管理を行ってくれます。

そのため、自社で保守管理を行う必要がありません。

システムアップデートは自動的に行われるので、常に最新の環境でECサイトを運営できるのも大きなメリットです。

ASPカートを使用するデメリットとは

ASPカートを使用するデメリットは、フルスクラッチやECパッケージなどの自社でECサイトを構築する方法に比べて、拡張性やサイト運営の自由度が劣ることです。

ASPカートは、多くのユーザーが共通のプラットフォームを利用しているので、多くのユーザーが利用しやすいような機能に絞られています。

そのため、ASPカートを利用している1ユーザーのためだけに機能を拡張することは困難なのです。

ASPカートの仕様に合わせて、自社の業務内容を一部変更しなければならない可能性もあるため、利用する際は、ASPカートに搭載されている機能を事前に確認しておきましょう。

ASPカートを選ぶときのポイントとは

ASPカートは数多く存在するので、扱っている商品の特性や事業規模に適したものを選ぶことが大切です。ASPカートを選ぶ際の4つのポイントを解説するので、参考にしてください。

①商品の特性に合わせてASPカートを選ぶ

ASPカートごとにそれぞれ特徴や強みが存在します。

そのため、自社が扱っている商品の特性に合わせてASPカートを選ぶことが重要です。

例えば、BtoC向けのASPカート、BtoB向けのASPカートなどがあります。

BtoC向けの商品を扱うのであれば、決済手段が豊富に用意されているASPカートや、受け取り場所の選択肢が多く用意されているものを選ぶのがおすすめです。

②コストを確認する

ASPカートを利用するためには、初期費用や月額費用、販売手数料など、多くのコストがかかります。

ASPカートによって、利用料金に差があるので、自社で利用したい機能とコストを照らし合わせて判断するのがよいでしょう。

また、初期費用や月額費用がかからないASPカートは販売手数料として売り上げから差し引かれる手数料率が高い傾向にあります。

毎月の出荷件数や商品数など、事業規模に合わせてASPカートを選ぶことが大切です。

③ASPカートの機能を確認する

ASPカートは、機能の充実度で比較することも重要です。

搭載されている機能によっては、商品の登録や発送業務の効率化もできます。

また、スマホへの対応有無もECサイト運営にとっては重要な要素です。

近年、アパレル商品や日用雑貨をスマホ経由で購入するユーザーが増えているため、スマホでも快適にサイト閲覧ができるようレスポンシブデザインに対応している必要があります。

④使いやすさを確認する

ASPカートを利用したECサイト運営は、操作の手軽さが魅力です。

商品の登録作業や在庫調整などを手軽に処理できれば、EC業務の効率化が期待できます。

そのため、ASPカートを比較する際は、使いやすさも確認しましょう。

無料のトライアル期間を設けているASPカートも存在するため、操作における不明点を解決してから導入することが重要です。

無料のASPカートと有料のASPカートの違い

無料のASPカートと有料のASPカートでは、利用できる機能の充実度やサポート体制の手厚さに違いがあります。

無料のASPカートは、有料のASPカートに比べて最低限の機能しか搭載されておらず、決済手数料も高めに設定されていることがほとんどです。

サポート体制においても、無料のASPカートはチャットやメールでしか問い合わせができないのに対し、有料のASPカートは電話ですぐに問い合わせができるなどの違いがあります。

代表的なASPカート3つを紹介

数多く存在するASPカートの中でも、代表的なASPカートを3つ紹介します。それぞれの特徴を押さえ、自社に適したASPカートを選びましょう。

※本記事は2023年1月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

①BASE

BASEはBASE株式会社が提供しているASPカートです。

ネットショップ開設実績が5年連続No. 1で、多くのユーザーが利用していることがわかります。

BASEは、月額無料のスタンダードプランと月額16,580円(税込)のグロースプランの2つが用意されており、どちらも初期費用が掛かりません。

クレジットカード決済やコンビニ払い以外にも、QRコード決済をはじめとした多くの決済手段に対応していることが強みです。

②Shopify

Shopifyは世界中で利用されているカナダ発のASPカートです。

用意されている3つのプランはどれも初期費用がかからず、決済手数料もかかりません。

1番の特徴は、越境ECに対応していることで、取り扱い可能な言語・通貨の種類も豊富です。

将来的に越境ECへの挑戦を考えている事業者におすすめといえるでしょう。

越境ECやShopifyの在庫管理方法などについては、下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

③makeshop

makeshopは、株式会社GMOが運営しているASPカートです。

ランキング機能やSNS連携機能など、売り上げアップにつながる機能が多数用意されており、HTML操作ができれば、サイトデザインのカスタマイズもできます。

用意されている2つのプランは、どちらも初期費用が必要ですが、決済手数料は掛かりません。