TikTok Shopでの注文が増え、「うれしい悲鳴」とともに出荷や在庫対応に追われていませんか?

「バズって一気に注文が入ったけれど、発送が追いつかない」「在庫が合わず、キャンセルや遅延が発生した」――そんな課題を感じているEC事業者は少なくありません。

短期間で売上を大きく伸ばせるTikTok Shopは、いま注目の販路です。しかし、売る仕組みだけでなく、“届ける仕組み=物流体制”まで整っていなければ、せっかくのチャンスを逃してしまうことも。

本記事では、TikTok Shopでの売上拡大を継続的な成果につなげるために欠かせない「倉庫連携」と「WMS(倉庫管理システム)」の活用法について、わかりやすく解説します。

※なお、ネクストエンジンはTikTok Shopとのシステム連携を2025年8月末より提供開始しています。ショップ開設から在庫・受注管理まで一元化できる環境を提供できます。(詳しくはこちら)

【はじめに】TikTok Shopで売れても…出荷・在庫が崩壊寸前?

TikTok Shopは、ショート動画やLIVE配信、ショップタブなどを通じて商品と顧客を直接つなぐ「ディスカバリーEコマース」を強力に推進し、企業や個人の「売れる仕組み」を整えています。

TikTok自体が検索エンジンとしても機能しており、動画視聴後の商品検索や購入行動に大きな影響を与えています。

また、Seller Centerを通じてストア運営管理や顧客サービスなどのソリューションも提供されています。

しかし、その一方で、「届ける仕組み」には課題が浮上しています。

TikTok Shopへの出店時には、倉庫/集荷住所や返品住所の提供が求められますが、TikTok e-commerce Japanの商流範囲において、現地セラー(Local to Local)の場合、商品発送などの物流はセラー自身のソリューションを利用するか、セラー自身が実施することが前提となっています。

これは、企業だけでなく個人の販売者にも当てはまります。

このため、TikTok上で商品が「バズった」際に、EC事業者は「バズったけど、発送が間に合わない」「在庫がどこにあるかわからない」といった状況に直面しやすくなります。

つまり、「“売れる仕組み”は整っている。でも、“届ける仕組み”が整っていない」という課題が急増しているのです 。

販売チャネルとしてのTikTok Shopの力が増すほど、バックエンドの物流、発送、出荷、在庫管理といったオペレーションが追いつかなくなり、事業拡大の足かせとなるリスクが高まります。

▼「出荷管理」の重要性についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。併せてご覧ください。

▼TikTok Shopの基礎や活用メリットはこちらでも解説中です。

「倉庫連携なし」で起こる3つの壁

TikTok Shopは、ショート動画やLIVE配信などを通じて商品を強力に販売する「売れる仕組み」を提供していますが、商品発送等の物流は出店者自身が担うため、適切な倉庫連携をしていない場合、EC事業者は以下の「3つの壁」に直面します。

① 在庫ズレによる販売機会損失

TikTokコンテンツが「バズる」と注文は瞬時に急増します。

リアルタイムの在庫管理ができていないと、「バズったけど、在庫がどこにあるかわからない」といった状況に陥りやすくなります。

結果として、在庫がないにもかかわらず注文を受けてしまう「売り越し」が発生し、出荷不能やキャンセルを招くことで、販売機会の損失やブランドイメージの低下に繋がります。

② 出荷遅延・誤出荷によるクレームリスク

TikTok Shop Japanでは、現地セラーは商品発送などの物流を自身で実施することが前提です。

そのため、商品が「バズった」際に、EC事業者は急増する注文処理に作業が追いつかず、「発送が間に合わない」という状況に直面します 。

これにより、出荷遅延や、慌てて作業することによる誤出荷が多発し、顧客からのクレームや低評価につながり、最悪の場合はアカウント停止になる恐れもあります。

③ 手動作業の増加による人的コストの増大

倉庫連携やシステムによる自動化をしていない場合、TikTok Shopで注文が入るたびに、手作業での受注処理、在庫確認、ピッキング、梱包、送り状発行といった一連の作業が必要となります。

特に商品が急激に売れた場合、これらの作業量は爆発的に増加します。

これにより、従業員の残業や休日出勤が常態化し、人件費が膨らむだけでなく、作業員の疲弊によるミスや離職にも繋がりかねません。

結果として売上は伸びても運営コストが増大し、利益を圧迫することになります。

▼倉庫管理と在庫管理の違いについてはこちらをご覧ください。

TikTok Shopで倉庫連携する3つの方法

TikTok Shopは強力な「売れる仕組み」を提供し、コンテンツを通じて高いエンゲージメントとコンバージョンを可能にしていますが、商品発送などの物流は出店者自身が担うため、「届ける仕組み」の課題が顕在化しています 。

この課題を解決し、販売拡大に伴う出荷遅延や在庫ズレを防ぐには、適切な倉庫連携が不可欠です。

ここでは、主な3つの方法を比較してまとめました。

① 手動(CSVアップロード)

・特徴:初期コストを抑えたい小規模事業者向けに、ExcelやCSVファイルで受注・在庫情報を手動で管理し、必要に応じて送り状発行システムや倉庫システムへアップロードする方法です。

・メリット:特殊なシステム導入が不要なため、簡易に導入でき、初期費用を大幅に抑えられます。

・向いているEC事業者:商品点数が少なく、日々の受注件数が限定的な個人セラーや、EC事業を始めたばかりの初期段階の事業者です。

一方で注文が急増した際には手作業が追いつかず、在庫ズレによる販売機会の損失や出荷遅延が発生するリスクがあります。

② 自社開発API

・特徴:自社でEC基盤や在庫管理システムを構築している場合、TikTok Shopの注文情報を自動取得できるAPIを使って倉庫に送信する仕組みを自社で開発することが可能です。

・メリット:自社の運用フローや既存の倉庫管理システム(WMS)に合わせ、きめ細かく、かつ精密な連携が実現できます。リアルタイムでの在庫同期や受注処理の自動化など、独自のニーズに完全に合致したソリューションを構築し、物流ミスのリスクを最小限に抑えられます。

・向いているEC事業者:潤沢なITリソースを持ち、独自のシステムや大規模な物流システムを運用している中堅から大規模のEC事業者です。

これにより、急な受注増にも柔軟に対応でき、手動作業の増加による「人的コストの増大」を防ぎつつ、事業の成長を安定します。

③ 連携SaaS(EC一元管理システムなど)

・特徴:EC一元管理システムなどのSaaSを活用し、TikTok Shopを含む複数の販売チャネルと倉庫を一元的に連携させる方法です。

・メリット:簡易に導入できながらも、高い自動化と効率化を実現します。全EC店舗の受注・在庫を自動で一元管理し、売り越しによる販売機会損失を防ぎます。倉庫システムとのデータ連携により、出荷・入荷業務を自動化し、「出荷遅延」や誤出荷のリスクを低減、人的コストの増加も抑えられます。

・向いているEC事業者:複数のECサイトを運営しており、TikTok Shopの成長を機に物流業務の効率化と一元管理を目指す中小規模から拡大期のEC事業者です。

▼EC一元管理システムについて詳しく知りたい方は以下の記事で紹介しています。こちらも併せてご参考ください。

TikTok Shopで倉庫導入までのステップ|何を準備すればいい?

TikTok Shopで高い販売力を実現しても、物流が追いつかなければ「出荷遅延」や「在庫ズレ」といった問題に直面し、顧客体験を損ねるリスクがあります。

こうした課題を解決し、販売機会を最大限に活かすためには、適切な「TikTok Shop 物流 導入」と「倉庫連携 導入方法」の確立が不可欠です。

TikTok Shopでスムーズな倉庫運用を始めるには、以下のステップと準備が必要です。

導入までのステップ

STEP1:倉庫の選定

自社倉庫を使うか、外部の物流倉庫(3PL)を使うかを決定します。

倉庫がTikTok ShopやWMSと連携可能かも要確認です。

STEP2:出荷元住所・在庫の登録

TikTok Shopセラーセンターで出荷元住所とSKU情報を正確に設定します。

誤登録は配送遅延の原因になるため注意が必要です。

STEP3:WMSや一元管理ツールとの連携設定

受注や在庫情報を自動連携するために、WMSやツールを接続します。

STEP4:テスト出荷の実施

実際に1件テスト受注・出荷を行い、連携や梱包、ラベル処理に問題がないかをチェックします。

▼WMSの選び方について参考にしたい方は、ぜひこちらの記事をご参考ください。

準備するべき項目リスト

☐倉庫の出荷対応体制(平日発送・土日対応など)

☐SKUごとの在庫情報(JANコード・サイズ・重量など含む)

☐出荷元住所・配送方法の設定

☐外部ツールとの連携可否確認(API、CSVなど)

☐ラベル・梱包ルールの共有

☐TikTok Shop運用ルールの把握(返品・キャンセル対応など)

知っておきたい重要ルール

セラーによる送料割引の適用

TikTok Shopでは、一定条件を満たすと「セラーによる送料割引」が設定可能です。

購入者のカゴ落ち防止にもつながるため、送料補助を活用した販促施策として検討しましょう。

返品・返金対応

TikTok Shopの返品は基本的に購入者都合でも返品受け入れが求められる場合があります。

返送先の指定や返金の承認フローにルールがあるため、事前に運用ガイドラインを確認し、社内フローに組み込んでおくことが重要です。

これらの準備を通じて、バズったときの対応でも慌てない、担当者の負荷を大幅に削減しミスゼロを目指せるオペレーションを確立できます 。

【よくある質問】FAQで不安を払拭

Q1 商品ごとに複数倉庫を使っている場合も対応できますか?

A.EC一元管理システムなどの複数倉庫からの在庫も一元的に管理できるツールを利用することで、対応が可能になります。

売り越し(在庫ずれ)を防止できるものも多く、出荷ミスの防止だけでなく効率的なEC倉庫の仕組みを構築できます。

Q2 他モール(楽天・Amazon)との在庫ズレも解消されますか?

A.在庫連携ツールを活用すれば、複数モール間の在庫ズレを解消できます。

TikTok Shopはバズによる突発的な売上増があるため、他販路との在庫共有ができていないとトラブルの原因になります。

在庫連携ツールを導入すれば、注文が入った際にすべての販路の在庫数が即時で更新されるため、過剰販売や在庫切れのリスクを回避できます。

現在はTikTok Shopも多くの在庫管理ツールで対応が進んでおり、楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングなどと同様に、リアルタイムな一括管理が可能です。

まとめ|「売れすぎ」にも負けない出荷体制、今のうちに

TikTok Shopで「売れすぎ」による物流の混乱を未然に防ぎ、バズにも負けない出荷体制を今のうちに構築しましょう。

TikTokはショート動画、LIVEコマース、ショップタブなど多様なタッチポイントを提供し購買を促す、「ディスカバリーEC」という新しいトレンドを生み出しています。

2030年までにソーシャルコマース市場は6.2兆ドル規模に達すると予測され、従来のECを凌ぐ成長が見込まれるため、急激な売上増加への対応が不可欠です。

このような成長機会を最大限に活かすためには、「ミスゼロ・手間ゼロ」のEC運営を実現する物流体制が不可欠です。

EC運営をラクにするならネクストエンジン

TikTok Shopの運用では、セラー自身での物流や在庫管理が課題になりがちです。

特に他モールと「併売」している場合、注文や在庫の管理が煩雑になりやすく、在庫ズレや出荷遅延といったリスクが高まります。

こうした課題の解決には、ネクストエンジンのようなEC一元管理ツールの導入が効果的です。

ネクストエンジンなら、複数チャネルからの注文を自動で集約し、在庫もほぼリアルタイムで同期。

人為的ミスを大幅に減らしながら、受注~出荷までの業務フローを自動化できます。

業務効率化で生まれた余力を、マーケティングや顧客体験の向上に再投資できるため、TikTok Shopでの成功を支える強力な土台となります。

なお、ネクストエンジンはTikTok Shopとのシステム連携を2025年8月末より提供開始いたします。ショップ開設から在庫・受注管理まで一元化できる環境を提供できる予定です。(詳しくはこちら)

さらに、TikTok Shop以外の他モールにおける倉庫連携にも、ネクストエンジンは対応しています。

詳しくは、以下の資料からご確認いただけますので、ぜひダウンロードのうえご活用ください。

最後に|ネクストエンジンの導入をご検討中の方へ

具体的な仕組みや使い方が気になる方はお気軽にお電話ください。

担当スタッフがわかりやすくご質問にお答えいたします。

📞050-3642-1134(営業時間:平日 10:30~12:30/13:30~17:30)

一度申し込めば、指定したタイミングで商品が自動的に届く──

楽天市場の「定期購入」サービスは、ユーザーにとっての利便性はもちろん、店舗にとっても売上の安定化や利益予測のしやすさといった大きなメリットがあります。

そして2025年3月末、この定期購入サービスが大規模リニューアルを実施。

今回の改修により、これまで導入をためらっていた店舗やユーザーにも使いやすくなり、売上アップに直結する可能性が広がります。

本記事では、楽天定期購入の基本からリニューアルの背景、変更点、そして売上を伸ばすための具体的な活用ポイントまで、わかりやすく解説します。

楽天の定期購入とは

楽天市場の定期購入とは、同じ商品をユーザーの希望に合わせて継続的にお届けする販売方法です。

一度申し込みをすれば、あとは指定した間隔で自動的に商品が届く仕組みになっており、特に日用品や消耗品などのリピート需要がある商品との相性が抜群です。

仕組みとしては、販売店舗があらかじめ定期購入に対応させたい商品を設定し、ユーザーがお届け間隔や開始日などを選んで申し込みます。

申し込みが完了すると、あとはそのスケジュールに沿って自動的に注文が確定し、商品が発送されるという流れです。

「リピート率を上げたい」「もっと安定した売上を作りたい」と考えている店舗にとって、楽天市場の定期購入はまさに今、活用を検討すべき仕組みだと言えるでしょう。

楽天の定期購入に向いている商材・向いていない商材

定期購入に適した商品には、以下のような共通点があります。

・定期的な購入が必要な消耗品

・詰め替えやリピートが前提の商品

・使い続けることで効果を実感できる商品

ユーザーが「気づいたら無くなっている」「常にストックしておきたい」と思うような商品は、定期購入と非常に相性が良いと言えます。

向いている商材

楽天市場で定期購入に向いているとされる代表的なジャンルは以下の通りです。

・飲料・食品(ミネラルウォーター、米、レトルト食品など)

・日用品(洗剤、ティッシュ、トイレットペーパーなど)

・化粧品・スキンケア用品

・ベビー・ペット用品(おむつ、フードなど)

・健康食品・サプリメント、ヘルスケア用品

中でも化粧品や健康食品は、「効果を実感するには継続が必要」「買い忘れると困る」という特性から、定期購入による訴求がしやすく、単価も高めのため利益面でもメリットが大きいとされています。

向いていない商材

一方で、以下のような商品は定期購入にはあまり向いていません。

・高額で購入頻度が低い商品(家電や家具など)

・嗜好性が高く、気分や季節で需要が変わる商品(お菓子、雑貨など)

・セールによって価格が頻繁に変動する商品

これらの商品は、ユーザーが定期的に同じものを購入するニーズが少なく、「定期的に届く」こと自体が不便になってしまう可能性があります。

楽天の定期購入のメリット

楽天市場の定期購入は、ただ売れるだけでなく、“継続して売れ続ける仕組み”をつくれることが最大の魅力です。

特に2025年のリニューアル以降、その導入・運用ハードルが大きく下がり、今あらためて注目が集まっています。店舗にとっての主なメリットは、次の4つです。

① 売上が安定し、リピート率が向上する

定期購入は、一度申込みがあればその後は自動的に注文が繰り返される仕組みです。

ユーザーの買い忘れが減るため、リピート率が高く、単発のプロモーションに依存せず売上を積み上げられるのが最大の強みです。

特に消耗品や定期的な使用が前提の商品には、長期的に継続される傾向があります。

② 運用の見通しが立てやすく、経営の効率化に貢献

定期購入は、ユーザーごとの注文サイクルが可視化されるため、売上予測・在庫計画・出荷スケジュールの精度が格段に向上します。

登録件数や解約率から将来の売上動向も読みやすく、安定した経営計画の立案が可能に。

さらに、過不足ない在庫確保で物流・保管コストも最適化され、経営全体の効率アップに寄与します。

また、継続購入を通じてユーザーとの関係性が深まり、LTV(顧客生涯価値)の向上やファン化にもつながります。

③ 登録・運用コストゼロで、売上の柱を育てられる

2025年3月のリニューアルにより、定期購入の申込手続きや月額利用料が完全無料化されました。

これにより、初期コストや固定費を気にすることなく導入でき、小規模なテスト運用や一部商品のみの展開も気軽にスタートできます。

さらに、運用にかかる手間も大幅に簡素化されており、コストをかけずに売上の柱を育てられる点は、大きな魅力です。

④ ポイント負担の見直しと、SPU対応で利益と販促を両立できる

ポイント負担は初回のみ高倍率が適用され、2回目以降は自動で1倍に調整されるため利益率が安定し、かつ店舗の負担は軽減できます。

さらに、2025年4月からは定期購入がSPU対象となり、ポイントアップによる販促効果も期待できるため、集客・CV率の向上につながります。

これにより、ユーザーへのアピールポイントが増え、定期購入の利用者を増やすチャンスにつながります。

楽天定期購入利用時の注意点

① 決済方法の制約

定期購入を導入する際は、「どの決済方法に対応するか」が大きなポイントになります。

なかでもクレジットカード決済は、自動で引き落としが行えるため、最も定期購入と相性が良い決済手段です。

一方で、楽天バンク決済・代金引換・コンビニ決済といった“都度決済”が必要な方法も利用できますが、購入ごとに手間がかかるため、定期購入の利便性が損なわれやすくなります。

特に、クレジットカードを持っていないユーザーには利用ハードルが高く、未払い・支払い遅れのリスクもあるので、店舗側はメルマガや同梱物でクレジットカード払いへの切替を促す工夫が必要です。

② セール時の価格設定と販売戦略に注意

定期購入を導入する際は、通常販売との価格のバランスや販売戦略に注意が必要です。

楽天市場では、「楽天スーパーSALE」や「楽天大感謝祭」などの大型セールが頻繁に開催されます。

そこで定期購入より安い価格で同じ商品を販売してしまうと、定期で買うメリットがないと感じたユーザーが解約してしまうリスクがあります。

特に2025年の制度変更以降は、定期購入価格を通常購入価格より5%以上安く設定することが必須となっており、価格設計にいっそうの工夫が求められます。

また、楽天市場のランキングシステムは短期間での売上急増を重視する仕組みのため、定期購入のように継続的に安定した売上が出る商品はランキングに反映されにくいという特性があります。

加えて、定期購入ユーザーはセール期間中の購入活動に参加しないことも多く、ランキング上昇や短期的な販促成果を出しにくい点も注意が必要です。

③ 顧客獲得には時間がかかる傾向も

定期購入は、一度契約すると「自由にやめづらい」「次回も自動で届く」というイメージから、ユーザーが慎重になる傾向があります。

そのため、通常購入と比べて顧客獲得までに時間がかかることもあります。

このハードルを下げるには、

・初回限定の割引

・おまけやプレゼントの同梱

・いつでも解約可能な仕組み

など、まず試してみようかなと思ってもらえる仕掛けが効果的です。

また、定期購入の利点(手間の削減・お得な価格・買い忘れ防止など)をしっかり伝えることも大切です。

“しばり”ではなく“便利な選択肢”として受け入れてもらう視点が成功のカギとなります。

④ 解約しやすいため、継続利用の工夫が必要

楽天市場の定期購入には契約期間の縛りがないため、ユーザーの判断でいつでも解約が可能です。

これはユーザーにとって安心材料である一方で、店舗側にとっては一度獲得したら安定売上が見込めるというわけではありません。

長く利用してもらうためには、

・商品自体の品質や満足度の向上

・サンプルやメッセージカードなどの付加価値提供

・購入後のフォローメールや同梱物による継続的なコミュニケーション

といった工夫が求められます。また、解約理由で多いのが「商品が余ってしまった」という声。

使用頻度の目安や使い切るコツの案内、スキップ・お届け頻度変更などの機能説明を丁寧に行うことで、継続率アップにもつながります。

楽天定期購入の始め方と料金

料金

2025年3月のリニューアルにより、楽天市場の定期購入サービスは月額利用料が完全無料になりました。これまで「毎月費用がかかるのはちょっと…」と導入をためらっていた店舗も、気軽にスタートできる仕組みに変わっています。

ただし、サービス利用にあたっては通常のシステム利用料に加えて+2%の手数料が発生します。

売上に応じた課金体系なので、導入時に大きなコストはかかりませんが、利益率とのバランスを見ながら活用していくことがポイントになります。

商品登録が簡単になり、申し込み不要でスムーズに導入可能に

2025年3月のリニューアル以降、楽天市場の定期購入サービスは利用申し込みが不要となり、すぐに導入できるようになりました。

商品登録の手順もシンプルになっています。通常の商品登録画面に「定期購入」タブが統合されており、

・「定期購入」の設定を「設定する」に変更

・定期購入価格を入力

以上を行うことで、定期購入商品の登録が完了します。

登録画面は通常商品と共通なので、ひとつの画面で両方の商品をまとめて管理できるのも便利なポイント。

さらに、商品画像は最大20枚まで登録可能となり、より訴求力の高いページ作りも可能になりました。

なお、定期購入商品は通常購入商品とセットでの登録が必須です(定期購入専用商品のみの販売は不可)。

また、楽天市場のルールにより、定期購入価格は通常価格より5%以上安く設定する必要があります。

▼楽天市場の商品登録については以下の記事で詳しく紹介しています。

導入のハードルが下がったことで、定期購入を活用した売上の積み上げを図るチャンスが広がっています。

楽天定期購入のまとめ

楽天市場の定期購入は、「継続して売れ続ける仕組み」をつくれる販売手法として、今あらためて注目を集めています。

2025年のリニューアルにより、月額利用料が無料になり、商品登録の手順も簡素化されたことで、これまで導入をためらっていた店舗でも取り組みやすい環境が整いました。

とくに、リピート性の高い日用品や化粧品、健康食品などを扱っている店舗にとっては、売上の安定化やLTV向上を目指すうえで、大きな武器になるはずです。

一方で、価格戦略や決済方法、解約率対策といった点には注意も必要です。

定期購入ならではの運用上のポイントをきちんと理解し、適切に対応することで、継続率の高いユーザーを育てていくことができます。

導入自体のコストが抑えられるいまこそ、まずは一部の商品から試験的に定期購入を始めてみるのもおすすめです。

「在庫を切らさず届けたい」「お得に継続利用してもらいたい」そんなニーズに応える手段として、楽天定期購入をうまく活用していきましょう。

楽天定期購入の成功のカギは継続できる運用体制

楽天市場で定期購入を導入すると、通常の注文に加えて「定期的な受注処理」や「在庫の引き当て」など、新たな業務が発生します。

- 売上は伸びているのに処理に時間がかかる

- 在庫の引き当てミスが増えて不安

といった課題に直面する店舗も少なくありません。

こうした運用の負担を軽減し、無理なく定期購入を続けていくためには、効率的な業務体制の構築が不可欠です。

仕組みを始めて終わりにせず、顧客対応や在庫管理を含めて継続できる体制を整えることが、成功への第一歩です。

そこでおすすめしたいのが、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の活用です。

楽天市場の定期購入にも対応しており、受注・在庫管理の自動化や業務効率化をサポートします。

その他、主な機能は以下のとおりです。

・在庫の自動引き当て・一元管理

・商品情報の一括登録・更新

・倉庫システムとの連携

・ステータスごとの自動メール送信 など

料金は初期費用なし・月額3,000円+受注件数に応じた従量課金制。

月200件までは基本料金で使えるため、これからECを始める方にも始めやすい料金体系です。

ネクストエンジンについてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。また、以下から無料で資料をダウンロードできます。

昨今、多くの企業やブランドがSNSアカウントを運用し、ECサイトへの集客に活用するケースが増え、顧客との関係構築に欠かせない役割になってきています。

しかし、SNSと一括りにしても、それぞれのプラットフォームには異なるユーザー層や、好まれるコンテンツの傾向があるので、効果的に活用していくには特徴を理解し、適切な戦略を立てていくことが重要です。

本記事では、ECサイトにおけるSNSの役割を解説するとともに、各SNSの特徴や事例からみる「成功するための秘訣」をご紹介します。

EC運営をしているみなさまの今後の運営にお役立ていただければ幸いです。

SNS活用の重要性と成長する市場

日本国内におけるSNS利用者は年々増加しています。

2024年末には、SNSのアクティブユーザーは8,452万人に達する見込みで、これは国内ネットユーザー(1億704万人)の約79%に相当します。

さらに、2024年度 SNS利用動向に関する調査によると、2026年末には8,550万人に拡大し、ネットユーザー全体に占める利用率は80.1%に達する見通しとなっています。

日本の総人口が減少傾向にある中でも、SNS利用者が増加している背景には、行政手続きや医療サービスなどのデジタル化が進んだことが挙げられます。

これにより、若年層だけでなく高齢者層においてもスマートフォンの普及が広がり、SNSの登録者数や利用者数の増加につながっています。

このようなSNS利用者の増加は、ECサイト運営においても大きなチャンスです。

多くのユーザーにリーチできるSNSを活用することで、ターゲット層に効果的にアプローチし、売上アップを狙うことができます。

ECサイトにSNSを活用するメリットと注意点

ECサイト運営においてSNSを活用することでどのようなメリットがあるのでしょうか?

また、活用する際に注意すべきポイントについても押さえておくことが重要です。

メリット①認知度が抜群にあがる

ECサイトを成功させるには、より多くの人に知ってもらいファンを増やすことが重要です。

SNSは拡散力が高く、広告や検索だけでは届かない潜在層にもアプローチできます。

話題性のある投稿や魅力的なビジュアル、ハッシュタグやリポスト機能を活用することで、広告費をかけずに短期間でブランドの認知度を高めることが可能です。

さらに、リアルタイムでユーザーの反応を確認し、柔軟に施策を調整できるのもSNSならではの強みです。

メリット②コストを抑えて自分で集客ができる

SNSなら、広告費を抑えつつ自分の手で簡単に集客できます。

例えば、

- 商品の使い方を動画で紹介する

- お客様の声を投稿して信頼感を高める

- プレゼントキャンペーンで話題を作る

などといった方法は、特別なスキルがなくても始めやすく、すぐに実践できるため、EC事業者が手軽に取り組める集客方法としておすすめです。

メリット③リアルタイムでトレンドを確認できる

SNSは、多くのユーザーが日々の関心ごとや話題を投稿しており、人気のキーワードや注目の出来事がすぐに可視化されるのが特徴です。

そのため、今まさに話題になっているトレンドに素早く対応し、ユーザーの関心を引く投稿がしやすくなります。

- 人気のハッシュタグに関連する商品を紹介する

- 注目度の高いキーワードを活用して検索に引っかかりやすくする

といった工夫で、拡散のきっかけを作りやすくなり、SNSならではの「今まさに話題になっていることがリアルタイムで見える」強みを活かすことで、タイミングを逃さない効果的な集客が可能になります。

メリット④フォロワーとの関係が構築できる

また、一方的に情報を発信するだけでなく、ユーザーと直接コミュニケーションをとれる場としても活用できます。

たとえば、投稿に寄せられたコメントに返信したり、アンケート機能を使って意見を募ったりすることで、フォロワーとの距離が縮まり、親しみやすい関係を築くことができます。

さらに、商品の使い方を紹介する投稿や、プレゼントキャンペーンなどを実施することで、フォロワーとの接点が増え、「応援したい」「また利用したい」と思われる関係づくりにつながります。

こうしたコミュニケーションの積み重ねが、信頼感やファン化につながり、長期的な売上アップに貢献する可能性があります。

注意点①効果の発揮に時間がかかる

SNSは即効性のある広告とは異なり、効果が出るまでに時間がかかる場合があります。

フォロワーの獲得やエンゲージメントの向上は、地道な投稿やコミュニケーションの積み重ねが重要です。

成果を焦らず、コツコツと情報を発信し続けることで、徐々に信頼とファンが増えていくでしょう。

注意点②運用に手間がかかることも

手軽に始められる一方で、効果的な運用には意外と時間と手間がかかることもあります。

- 定期的な投稿の準備やスケジュール管理

- コメントやメッセージへの対応

また、こうした運用を任せられる最適な担当者がなかなか見つからないという悩みもよくあります。

無理なく運用を続けるためには、役割分担を決めたり、便利なツールを活用したりするのがポイントです。

注意点③炎上やネガティブなコメント対応をする可能性がある

拡散力が高い分、意図しない投稿が話題になり炎上につながるリスクがあります。

また、商品のトラブルやサービスに関するクレームなど、ネガティブなコメントが寄せられることもあります。

炎上を防ぐためには、投稿内容を事前にしっかり確認し、誤解を招く表現がないか注意することも重要です。

代表的なSNSの特徴を知ろう

SNSと一口に言っても、ユーザー層や特徴はさまざまです。

それぞれのSNSの特性を理解し、自社ECサイトに合った活用方法を見つけることで、より効果的な集客や売上アップが期待できます。

ここからは、主要なSNSの特徴や活用ポイントをご紹介します。

Instagramの特徴とECサイトでの活用ポイント

Instagramは、写真や動画が中心のビジュアル重視のSNSです。

特に20〜40代の女性ユーザーが多く、ファッションや美容、インテリアなど、視覚的な魅力が伝わる商材と相性が抜群です。(出典:総務省情報通信政策研究所「令和4年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書)

ハッシュタグを活用すると投稿が見つけられやすく、ストーリーズやリールなど短い動画コンテンツは、商品紹介や使い方の発信に効果的です。

活用ポイントとして、ショッピング機能を使えば、投稿から商品ページへ直接誘導でき、購入までの導線をスムーズにできます。

視覚的な魅力を活かした投稿や、トレンド感のあるコンテンツを意識することで、より多くのユーザーにアプローチできます。

認知拡大から販売促進、ファンづくりまでを一貫して行える強力なツールで、SNSに初めて挑戦するEC事業者さまにもおすすめです。

X(旧Twitter)の特徴とECサイトでの活用ポイント

X(旧Twitter)は、拡散力とリアルタイム性が強みのSNSです。

リツイート機能を活用すれば、フォロワー以外にも投稿が届きやすく、新商品やキャンペーン情報の拡散に適しています。

リアルタイムで情報を発信できるため、セールや在庫状況などを即座に知らせるのに便利です。

さらに、トレンドの話題やハッシュタグを活用すれば、新たなユーザー層にもリーチできます。

10~30代の若年層に人気があり、特に20代の利用率が高く、40~60代の利用者やビジネスアカウントの経営者も多く、幅広い世代にアプローチできるのも特徴です。

リプライや引用リツイートを活用して気軽に交流することで、親しみやすいブランドイメージを作り、ファン化を促進できます。

認知拡大から顧客との関係構築まで幅広く活用できる強力なツールです。

TikTokの特徴とECサイトでの活用ポイント

TikTokは動画がメインのSNSでフォロワー数に関係なく、新規投稿が一定回数まで自動再生される仕組みが特徴です。

これにより、アカウントを開設したばかりでも視聴されるチャンスがあり、EC事業者にとって心強いツールです。

特に重要なのは、再生開始の数秒で視聴者の興味を引くこと。

驚きや共感を呼ぶシーン、ユニークな演出を取り入れると、スクロールを止めてもらいやすくなります。

例えば、商品の意外な使い方や、思わずクスッと笑える演出を交えた動画が効果的です。視聴者が「誰かにシェアしたい!」と感じるコンテンツが、投稿ヒットのカギになります。

10〜20代の若年層ユーザーが多いため、ファッション、コスメ、ライフスタイル商材などのPRに向いています。

YouTubeの特徴とECサイトでの活用ポイント

YouTubeは、世界最大級の動画プラットフォームで、幅広い年齢層のユーザーが利用しています。

検索エンジンとしても機能し、「調べもの」や「ノウハウ探し」のために活用されることが多いのが特徴です。

EC事業者にとっては、商品の使い方や活用シーンの紹介が効果的です。

例えば、キッチン用品なら「3分で作れる時短レシピ」、ファッションなら「1着で5パターン着回し」など、具体的な活用イメージが伝わる動画がおすすめです。

また、ビフォーアフターやスタッフの愛用品紹介など、視覚的に変化やこだわりが伝わる内容も人気です。

動画の最後や概要欄にECサイトへのリンクを設置することで、スムーズな購入導線を作れます。

LINEの特徴とECサイトでの活用ポイント

LINEは、国内で最も利用者が多いSNSの一つで、幅広い層にアプローチできるのが強みです。

EC事業者にとっては、「お知らせ」や「クーポンの配信」「キャンペーン案内」など、リピーター獲得や関係強化に役立ちます。

LINE公式アカウントの「リッチメニュー」を活用すれば、ECサイトのカテゴリや人気商品ページにワンタップで誘導でき、購入のハードルを下げられます。

またLINEに登録している相手に一斉に同じメッセージを送信できる機能があり、メルマガの開封率が10~30%に対し、LINEのメッセージ開封率は60%を超えるというデータも。

情報を確実に届けたいEC事業者にとって、強力な味方です。

▼LINEの活用方法については、こちらの記事でも詳しく紹介しています

Facebookの特徴とECサイトでの活用ポイント

Facebookは実名登録が基本のSNSで、信頼性の高いコミュニケーションが行われやすく、30〜50代の購買意欲の高いユーザー層にアプローチできます。

企業ページやグループ機能を通じた情報発信やファンとの交流で、信頼感の醸成やリピーター獲得にもつなげられます。

「いいね」するとシェアはされるものの、X(旧Twitter)ほどの拡散力は期待できません。新規顧客の獲得よりも、既存顧客との関係維持やサポートに適しているといえます。

また、meta広告をうまく活用すれば、興味関心に応じた効率的なアプローチが可能で、商品やサービスの認知度向上、 ウェブサイトやアプリでの商品購入に誘導もできます。

ECサイトの集客に効果のあるSNS活用事例

では、各SNSを効果的に活用している成功事例をみていきましょう。

これからブランドの魅力を効果的に伝えたいと考えている方は、是非参考にしてみてください。

Xの活用事例

「Yogibo japan」は、快適でリラックスできるビーズソファや、クッションなどのインテリアアイテムを取り扱うブランドです。

リポスト機能を活用した投稿の拡散、季節感のあるコンテンツ、ハッシュタグキャンペーンの実施がポイントです。

例えば、「ミントの日」にちなんだ投稿では、爽やかなミントカラーの商品を紹介しつつ、新生活応援キャンペーンと組み合わせることで購買意欲を引き出しています。

さらに、バレンタインやホワイトデーに合わせたお返しにぴったりな商品提案など、時期に応じた訴求が秀逸です。

また、視覚的に魅力的な画像や、思わずシェアしたくなるユニークなコピーも強み。

これらの工夫により、Yogibo Japanは多くのユーザーと積極的にコミュニケーションを図り、ブランドの魅力を効果的に伝えています。

Yogibo japanのXアカウント:Yogibo japan

instagramの活用事例①

とよす株式会社が運営する、ちょっと贅沢なつまめるかきたねを販売する「かきたねキッチン」

多彩なフレーバーや、季節感を意識したカラフルな商品展開が特徴で、クリエイティブには思わず目を引かれます。

贈り物としての魅力やシーンに応じた楽しみ方を提案する投稿も多く、思わず手に取りたくなる印象を与えています。

また、ハッシュタグを活用したユーザー参加型のキャンペーンを実施し、フォロワー数や認知度を効果的に高めているのも特徴です。

これにより、食べたことがないけれど気になっていたという新規顧客層の取り込みにも成功しています。

かきたねキッチンのInstagramアカウント:kakitanekitchen

Instagramの活用事例②

レディースファッションブランド「Re:EDIT」は、Instagramのリール機能を活用し、コーディネート提案や商品の着こなし例を動画で紹介しています。

リール機能でファッションの楽しさを伝え、役立つ情報を発信することで投稿は保存やシェアされやすく、ブランドのファン獲得につながります。

また投稿内にショッピング機能を組み込み、ユーザーが気になった商品をそのまま購入できる導線を整えています。これにより、閲覧から購入へのスムーズな流れを実現しています。

視覚的に魅力的なコンテンツが多く、ユーザーの関心を引きつける工夫が多く見られます

Re:EDITのInstagramアカウント:reedit_official

LINEの活用事例

トータルビューティーブランド「uka」は、LINEを活用してブランドの世界観を発信しながら、ユーザーとの継続的な接点を作っています。販売促進だけでなく、エンタメ要素を取り入れたコンテンツを配信し、クリック率向上につなげているのが特徴です。

例えば、新年には「おみくじキャンペーン」を展開し、エンゲージメントを高める施策を実施。ただ商品を紹介するのではなく、ユーザーが楽しみながら参加できる企画を提供することで、ブランドへの親しみを深めています。

また、メニューバーには「マイページ」「予約」「サブスクリプション」といったユーザーの利便性を考えた導線設計を採用。

ネイルオイルやシャンプー・コンディショナーなど、カテゴリーごとに最適なタイミングでプロモーションを実施し、期間限定のキャンペーンで購買意欲を刺激しています。

ECの売上向上に加え、継続的なブランドロイヤルティの醸成にも成功している好例といえるでしょう。

ukaのLINEアカウント:uka公式アカウント

▼ECサイトの集客施策については以下の記事でも詳しく解説しています。こちらもご参考にしてみてください。

ECサイトにSNSを活用する際のまとめ 成功事例に学ぶ集客とファン形成のコツ

SNSは、ECサイトの集客やファンづくりに欠かせない存在です。

拡散力の高さやリアルタイムの対応力を活かし、商品紹介やキャンペーン、ユーザーとのコミュニケーションを通じて効果的に活用できます。

また、成功している企業の事例からは、ターゲットに合わせたコンテンツの工夫や、話題のトレンドを取り入れた施策が鍵であることがわかります。

一方で、継続的な発信や適切な対応が求められるため、無理なく運用するための工夫も重要です。SNSの特性を理解し、自社に合った方法で取り組むことで、長期的な成果へとつなげていきましょう。

EC運営をラクにするならネクストエンジン

SNSを活用して多くのユーザーにアプローチすることは売上アップに効果的ですが、複数のチャネルを運用していると、受注や在庫管理が煩雑になりがちです。

そんな時に役立つのが、ECの一元管理システム「ネクストエンジン」。

効率的に運営しながら売上アップを目指すなら、SNS活用と合わせて導入を検討してみてはいかがでしょうか。

ネクストエンジンは複数のネットショップを一元管理し、受注管理・在庫管理・商品登録など、EC業務のバックヤードを自動化・効率化することができるシステムです。

おもな機能は以下のとおりです。

など。

料金は初期費用なしで基本料金3,000円(+受注件数に応じた従量課金。月200件までの受注件数なら従量課金なし)とネットショップをこれからはじめる方にも安心の価格です。

多くのモール・カートに対応しており、追加料金も発生しません。今は1店舗のみでも将来的に多店舗展開をめざしている方にも最適です。

本記事でも紹介した、ネクストエンジン導入企業の1つであるとよす株式会社様からは、「在庫管理の自動化や受注処理の効率化が進み、EC運営の業務負担を大幅に削減できた」とのお声をいただいています。

ネクストエンジンについてご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。また、以下から無料で資料をダウンロードできます。

日々のEC運営で送り状伝票を手書きで作成していませんか?

受注件数が少ないときはなんとかなっていても、受注件数が増えれば増えるほど大きな負担になっていきます。

配送をヤマト運輸で行っているなら、B2クラウドサービスの利用がおすすめです。

エクセルやCSV形式で配送先データを取り込み、自社のプリンターで送り状を発行でき、記入の手間がなくなります!

本記事ではヤマト運輸のB2クラウドの概要からメリットや注意点をはじめ、さらに発送作業を自動化できる方法もご紹介します。

ヤマト運輸以外の運送会社をお使いの方にも対応できるシステムもご紹介していますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

ヤマト運輸のB2クラウドのサービス内容とは?

「送り状発行システムB2クラウド」は、ヤマト運輸が提供している宅急便やネコポスの宛名ラベル作成システムです。

登録方法も簡単で、料金も無料。登録した日から利用開始できます。

配送先ごとに1件ずつ必要項目を入力し発行することも可能ですが、自社の顧客データを一括で取り込み、送り状を発行できますので、業務負担を一気に減らせます。

B2クラウドサービスを利用するメリット

送り状作成のミス・時間を削減!

B2クラウドサービスを利用するメリットは、なんといっても送り状作成の手間が減ることです。

手書き記入では避けられない書き損じがなく、データの一括取り込みができるので、送り状作成に時間がかかって当日の出荷時間に間に合わない……なんてこともなくなります。

もし翌日配送注文のお客様だったら、お詫びの連絡メールも送る必要も出てくるし、手間がさらに増えてしまうのでとても助かりますね!

なお、なるべく書く機会がないに越したことはありませんが、お客様へのお詫びメールの書き方のポイントについては以下の記事でご紹介しています。

送り状の印刷が自社で完結!

送り状は、自社のプリンターでヤマト運輸からもらえる専用のラベルに印刷できます。

一括の発行では1回あたり1,000件まで出力可能。手書き記入での送り状作成でかかっていた手間と時間が簡単に解消できます。

配送状況・過去の出荷データも確認できる

1件ずつ内容を登録しての送り状発行もできますが、自社の顧客データを一括でB2クラウドのマスタに取り込めますので難しい作業はありません。登録可能件数はお届け先とご依頼主がそれぞれ10,000件、品名も10,000件登録できます。

配送状況も1件1件伝票番号を入力する必要はなく、出荷データに対して一括で確認ができ、エクセルやCSVファイル形式でのデータ出力も可能です。

過去の出荷データもB2クラウド上で検索できるため、送り状の控えを保管する必要もありません。

控えを保管しておいても該当のものを見つけ出すのが手間になっていました!データですぐ検索できて、ペーパーレスはありがたい!

B2クラウドサービスを利用する際の注意点

とても簡単・便利なB2クラウドサービスですが、注意点もあります。

B2クラウドサービスはヤマト運輸が提供しているシステムのため、配送はヤマト運輸に依頼するものに限られます。ヤマト運輸以外で配送を依頼している場合は、佐川急便ならe飛伝シリーズなど各社で提供している送り状発行サービスを利用しましょう。

また、B2クラウドサービスは送り状発行システムですので、送り状発行後、お客様への発送案内メールに追跡用の配送番号を記載する場合、それぞれの配送番号をコピー&ペーストやCSVファイルデータを取り込むなどして、データ反映させる作業が発生します。

送り状発行関連業務をもっと効率化するには

送り状発行の効率化だけでなく、もっとEC発送業務を自動化させたい場合、B2クラウドなどの送り状発行システムとAPI連携できるシステムを利用するのがおすすめです。

API連携しない状態では通常、

- 出店モール・カートなどからエクセルやCSVファイルでの受注情報のダウンロード

- B2クラウドにCSVアップロード

- 送り状を印刷

- B2クラウドから配送番号入りのCSVデータをダウンロード

- 配送番号入りCSVデータを再度出店モール・カートにアップロード

上記の送り状データの取り込み・更新作業が発生しますが、API連携可能なシステムであれば、1つのシステム上で送り状情報を登録し、配送番号の更新も自動で行うことができます。

CSVファイルを使うこともなく自動連携され、送り状の発行が各段にラクになります。

B2クラウドとAPI連携できる受注管理システム(OMS)を利用すれば、複数の店舗を運営していても、まとめて一元管理できるため、受注から出荷までの業務がさらに効率化・自動化できるようになります。

EC受注管理システム(OMS)については以下の記事で解説していますので、「聞いたことはあるけど実はよくわかってない」という方はぜひチェックしてみてください。

ヤマトB2クラウドもAPI連携OK!ネクストエンジンで受注~出荷業務まで自動化できる

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は受注管理や在庫連携などEC事業者様の業務をラクにしてくれる受注管理システムです。

ネクストエンジンはEC運営のバックヤード業務の効率化・自動化を行うための機能として、

などを搭載するほか、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといった主要モールはもちろん、対応モール・カート数も業界最大級でさまざまなモール・カートに対応することができます。

送り状作成についても、ヤマトB2サービスをはじめとした各種送り状ソフトに対応していますので、配送業者が複数ある場合にもスムーズに対応できます。

料金も基本料金3,000円からの従量課金制(受注件数200件までは基本料金のみで利用可能)となっていますので、EC運営をはじめたばかりの事業者様にも導入しやすくなっています。

ネクストエンジンについてのさらに詳しくは以下から資料をご利用ください。

簡単操作でスムーズな送り状発行!B2クラウド連携アプリ

ネクストエンジンとヤマトB2クラウドを連携する際には連携アプリをご利用いただきます。

アプリ連携することで、送り状発行後の各モール・カートの管理画面での発送番号の更新、面倒なCSVファイルの取り込み・アップロードなどの作業がなくなり、すべて自動更新されるようになります!

初期費用は無料で、月1,000件までは無料で送り状を発行できます。

さらに詳しくは「送り状発行システム B2クラウド連携アプリ」のページをご確認ください。

▼ネクストエンジンの送り状発行システム連携機能については、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひダウンロードしてご覧ください。

ヤマトB2クラウドで送り状発行業務を効率化しよう

今回はヤマト運輸の提供するB2クラウドサービスについて解説しました。

日々送り状を手書きで作成している事業者様にとっては、とても便利なサービスですので、発送をヤマト運輸で行っている場合にはぜひ導入してみてはいかがでしょうか?

送り状の作成だけでなく、配送番号データの連携も自動化するには、B2クラウドとAPI連携可能なECシステムを利用すると出荷業務がさらに効率・自動化できます。

ヤマトB2サービスとのAPI連携も可能なEC一元管理システム「ネクストエンジン」では以下から動画付きのデモ体験が可能です。ぜひお気軽にご利用ください。

「繁忙期の出荷作業が追いつかない」「在庫管理に手間がかかりすぎている」「配送遅延や配送ミスが多発してクレームが増加している」――。

EC事業の成長に伴い、こうした物流の課題を抱える企業が増えています。

本記事では、EC物流の基礎から具体的な効率化の方法まで、実例を交えて解説しますので、EC運営の出荷・配送についてお悩みの方はチェックしてみてください。

EC物流とは?業務内容や特徴など基本を解説

EC物流とは、EC販売において商品の入荷から購入ユーザーへ配送されるまでの一連の流れのことを指します。

EC物流は一般的な物流配送と比べ、多品種少量の発送が中心であり、消費者一人ひとりに対応したきめ細やかなサービスが求められます。

具体的な業務には、商品の入庫、保管、ピッキング、梱包、発送、返品対応といったものが含まれます。EC市場の成長に伴い、物流の効率化や顧客満足度向上のための取り組みがますます重要となってきています。

EC物流が通常の物流と異なる理由

BtoB間の物流では、大口取引先への大量配送が中心ですが、EC物流では個人顧客への小口配送が中心です。また、ラッピングやメッセージカードの同梱といったカスタマイズ対応が求められる点や、返品対応が多い点も特徴的です。

さらに、消費者ニーズはもちろん、出店するモール側から即日配送を求められる傾向が強まっており、翌日配送や時間指定といった迅速かつ柔軟な対応が欠かせなくなっています。

EC事業における物流の重要性

物流はEC事業の成功を左右する重要な要素です。迅速かつ正確な配送は、顧客満足度を高め、リピート購入にもつながります。また、出店するモールによっては、配送対応状況がモール内の検索結果に反映されるなどの影響も見られます。

配送の遅延やミスは顧客離れやコストの増加を招くこともあります。そのため、物流を最適化し効率化を図ることは、EC運営で成功するためには避けて通れない課題です。

大手モールでの配送制度については以下の記事で詳しく解説しています。

EC物流でよくある課題とその影響

課題①:在庫管理ミスによる欠品・過剰在庫

在庫を正確に把握できていないと、欠品による販売機会の損失や、無駄なコストを生む過剰在庫を招いてしまいます。

在庫切れはお客様からの信頼や顧客満足度の低下につながり、過剰在庫はキャッシュフローの悪化が生じる可能性もあります。

課題②:多店舗対応の複雑化

複数の店舗を運営する場合、自社ECサイトや各モールそれぞれの在庫や受注を個別に管理していると、業務量が増え、ミスが発生しやすくなります。

さらにリアルタイムでの在庫の反映が難しくなり、欠品やヒューマンエラーが原因のトラブルにもつながってしまうことも。

課題③:発送業務の効率化の遅れ

手作業での発送業務は時間がかかる上に、ミスが発生するリスクも高まります。

また、通常はなんとか対応できていても、セール時期などの繁忙期に受注が急増すると対応が追いつかなくなり、残業続きでスタッフが疲弊してしまう事態になりかねません。

受注管理システムで解決できるEC物流課題とは?

EC物流の課題を解決するためには、受注管理システム(OMS)などで業務を自動化・効率化していくことが大きな力となります。

在庫連携機能で欠品リスクを最小化

受注管理システムを導入することで、リアルタイムで在庫状況を把握でき、欠品リスクを最小限に抑えることが可能です。これにより、過剰在庫の発生も防ぎ、効率的な在庫運用が実現します。

倉庫連携機能で入荷から出荷までの自動化

倉庫や倉庫管理システム(WMS)と連携することで、商品の入荷から出荷までのプロセスを自動化できます。これにより、作業時間を短縮し、ミスを削減することが可能です。

複数店舗を一元管理で効率化

複数店舗をそれぞれの管理画面で個別に対応するのではなく、1つの管理画面で一元管理することで、受注や在庫連携がリアルタイムで確認でき、業務の効率化が図れます。店舗間での在庫のズレや欠品も未然に防ぎます。

EC受注管理システムのおもな機能を解説

受注管理システムは各社からさまざまなサービスが提供されていますが、ここではおもな機能を紹介します。

受注情報の自動取り込み・更新

複数店舗からの受注情報を自動取り込みし、更新してくれます。手作業による入力ミスを防ぎ、迅速な対応が可能になります。

倉庫との自動連携

受注管理システムは、倉庫・倉庫管理システムと連携することで、入荷・出荷状況を正確に反映できます。これにより、在庫切れや誤発送のリスクを軽減します。

出荷業務を効率化する送り状システム連携

配送業者の送り状システムと連携することで、送り状の発行も面倒なコピー&ペーストが不要になり、スムーズに行うことができるようになります。送り状発行や発送連絡作業の手間を削減し、迅速な配送対応が可能です。

成功事例:受注管理システムを導入して物流を効率化!

多店舗展開の成功例

キャラクターグッズのEC販売を行っているパーフェクトワールド株式会社様では、受注管理システムを導入することで、17店舗を3人で運営し、売上UPを実現しました。月間受注件数は平均1万件を超えており、繁忙期の12月はその1.5〜2倍に増えるそうです。

売上アップにつながった要因の1つは、すべての店舗の在庫を一元化し、在庫の偏在による売り逃しを防いでいること。もし店舗ごとに在庫を割り振っていたら、ある店舗では在庫が売れ残っているのに別の店舗では欠品しているといった在庫の偏りが頻発し、莫大な機会損失が発生していたでしょう。

さらに詳しいインタビュー内容は以下からご覧ください。

急な受注増にも対応◎!売上UP成功例

リカバリーウェアのパイオニアである株式会社ベネクス様は、卸販売中心のビジネスから、お客様へ直接届けられるEC販売へ事業拡大されました。

売上が急激に伸びた時期がありました。うれしい話なのですが、もしシステムを入れてなかったら、この時の増加には到底対応できなかったと思います。

さらに詳しいインタビュー内容は以下からご覧ください。

ほかにも以下で成功事例をさらに詳しく紹介しています。

EC物流を効率化するためのシステム選びのポイント

倉庫・倉庫管理システムとの連携機能の有無

受注管理システムを選ぶ際には、自社が利用している倉庫や倉庫管理システムとの連携機能が備わっているかを確認しましょう。受注管理システムによっては対応できる倉庫や倉庫管理システムが限られている場合があります。

対応可能なモール・カート数が多い

たとえ現在は楽天市場やAmazonといった主要モールのみの展開であっても、将来的な事業拡大を見据え、さまざまなモールやカートに対応しているシステムを選ぶことが重要です。

導入時のサポート体制の確認

システム導入初期には不安がつきものです。オンラインサポートなど十分なサポート体制があるかを確認することも忘れずに行いましょう。

EC受注管理システムなら「ネクストエンジン」

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は出荷や倉庫連携にお悩みのEC事業者様の業務をラクにしてくれる受注管理システムです。

ネクストエンジンはEC運営のバックヤード業務の効率化・自動化を行うための機能として、

などを搭載するほか、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといった主要モールはもちろん、対応モール・カート数も業界最大級でさまざまなモール・カートに対応することができます。

サポート体制も充実しており、電話やメールでのサポート、操作マニュアル完備しています。30日間の無料体験もあるため、実際の画面でお試しいただくこともできます。

ネクストエンジンにおける自社出荷や委託倉庫での出荷管理については以下から詳しい資料を無料でご覧いただけます。EC運営での出荷・倉庫連携での効率化・自動化にお悩みの方はぜひご活用ください。

まとめ:受注管理システムでEC物流業務を効率化し、売上を伸ばそう

EC物流の課題解決には、受注管理システムの活用が効果的です。受注管理や在庫管理、倉庫連携といった機能を活用することで、物流業務を効率化し、顧客満足度の向上と売上拡大を実現できます。自社の課題に合ったシステムを選び、競争力のあるEC事業を目指しましょう。

なお、受注管理システムの各サービス比較は以下の記事で解説しています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

ヤマトフルフィルメントサービスが2025年2月に終了

ヤマト運輸は、2025年2月20日をもって「Yahoo!ストア向けフルフィルメントサービス」を終了しました。

👉 発表内容:https://business.kuronekoyamato.co.jp/news/20241120/index.html

サービス終了に伴う手続きについては以下の「ヤマトフルフィルメントサービス ヘルプページ」に掲載されています。

👉https://business.kuronekoyamato.co.jp/ecbusiness/ff_help

中小EC事業者の場合、ヤマト運輸の効率的な物流システムを利用することで、少ないコストで大手の競合に対抗できる配送条件を達成できていたところも多く、今後ヤマトフルフィルメントサービスがなくなると、同じ配送コストで今までと同等の配送条件を達成するのは厳しくなります。

土日出荷が難しかったり、一部のエリアの配送リードタイム条件を満たせないなどといった理由から、優良配送の対象外となる店舗も出てきています。

ヤマトフルフィルの代替サービスは?

ヤマトフルフィルメントサービスを利用している場合、以下の対策が挙げられます。

- RSL(楽天スーパーロジスティクス)・FBA(フルフィルメント by Amazon)へ移行

- そのほかの代替の倉庫サービスへ移行

- 自社出荷への切替

RSL・FBAへの移行

ヤマトフルフィルメントサービス終了後に、まず、楽天のRSLやAmazonのFBAといったフルフィルメントサービスに移行することが考えられます。

とくに、すでに現在RSLやFBAを利用していて、Yahoo!ショッピングでの出荷のみヤマトフルフィルメントサービスを利用していた、という方の場合はこのパターンがスムーズに行くかと思います。

RSLの当日出荷の条件は以下のとおりですので、Yahoo!ショッピングの優良配送条件をクリアしたい方はご注意ください。

- RSL側で15:29までに出荷依頼データを受信

- 配達希望日に翌日の日付が指定されている

(例:出荷依頼日が 2024/11/22 の場合、配達希望日に 2024/11/23 を指定)

※RSL側の判定条件により、条件を満たしていても当日出荷が行われない場合があります。

また、RSLでの配送業者は日本郵便であり、メール便の当日出荷の対象はサイト区分が「楽天」のものになります。「優良配送」には不利な条件になってしまいますので注意が必要です。

他にも対応策として、ストアクリエイターProでは、注文締め時間を都道府県別に設定できますので、優良配送ラベル条件を満たすように、注文締め時間を設定することも考えられます。

例えば深夜の時間帯の注文が多い場合、注文締め時間を午前中に設定してしまうなど、細かなチューニングをすることで出荷遅延率を抑えることも可能になります。もちろん自社商品の購入地域や時刻の傾向次第ですので、他に自社運用でどのような対策がとれるか、自ら検討することが大切です。

FBAやRSLを新規で利用する場合は、自社に適しているかを改めて慎重に検討する必要があります。以下の記事でそれぞれのサービスについて解説しています。

代替倉庫や出荷サービスへの移行

RSLやFBA以外で、配送を自動化できる倉庫や出荷サービスを探す選択肢もあります。

Yahoo!ショッピングの優良配送条件をクリアしたいという方が多いと思いますので、365日出荷が可能なものを中心にご紹介します。

佐川グローバルロジスティクス

コンサルティングやプラットフォーム物流(通販物流)、オーダーメイド物流、輸送チャーターを得意とする、3PL企業で、eコマース・通販向けソリューションも提供しています。

■サイトURL: https://www.sagawa-logi.com

いつロジ

ECサイトを立上げたばかりの方から、EC事業を更に成長させたいという方まで、EC事業成長を支えるEC物流プラットフォーム。楽天市場「最強配送」、Yahoo!ショッピング「優良配送」、購入者の希望する「日時指定」にも対応、年間約360日「平日15時/土日祝日13時まで」の注文を当日発送が可能です。

■サイトURL:https://itsumo365.co.jp/service/fulfillment/itsulogi.html

清長(ロジモプロ)

面倒な発送業務をはやく・かんたんにアウトソーシングできるサービスです。

2024年12月31日までヤマトフルフィルメント倉庫移管サポートキャンペーン(倉庫移管に伴う入庫料が無料)も実施しています。※年末年始など一部休業期間あり。

■サイトURL:https://www.logimopro.jp/y-fulfilment-campaign

オープンロジ

全国70拠点の中からニーズに合う倉庫を提案してくれるサービスで、小ロットでも固定費なし、従量課金制ですぐに利用可能です。※提携倉庫は日曜休が基本だが、優良配送基準は満たすことは可能。

■サイトURL:https://service.openlogi.com/

ギークプラス

最新のロボット自動倉庫を活用した物流業務委託サービスです。最先端の自動化機器を従量課金制で利用でき、人的・設備リソースも提供しています。

■サイトURL:https://www.geekplus.jp/service/fulfillment/

イー・ロジット

EC事業の戦略立案・事業設計から、マーケティング、物流代行、コンサルティング、オペレーション支援や人材育成まで、クライアント企業の事業成功のた めに最適なサービスを行っています。

■サイトURL:https://ec-bpo.e-logit.com/

STOCKCREW

Yahoo!ショッピングや楽天をはじめ、Shopify、BASE、ecforceなど、主要モールやカートとAPI連携でシームレスに接続し、発送業務の「完全な自動化」を実現。小ロットから大規模まで、最新物流センターを活用できます。なお、ネクストエンジンでは現在連携に向けて協議を開始してます(2024年12月10日現在)2025年1月末に連携開始を予定しています(2024年12月16日現在)。2025年2月3日からAPI連携に対応しました。※ネクストエンジンとの連携について詳細はこちらのお知らせをご覧ください。

なお、STOCKCREWとネクストエンジンを連携することで

- Yahoo!ショッピングへ注文ステータス自動完了

- Yahoo!ショッピングからの出荷通知メールの自動配信

上記の自動化が可能となります。

■サイトURL:https://stockcrew.co.jp/

自社出荷への移行

出荷業務を委託するのではなく、出荷業務を内製化し、自社で行うこともできます。

自社出荷なんてEC事業初期に少しやっていたけれど、いまの受注量では負担が大きすぎる

そんな風に感じる方も多いかもしれませんが、自社出荷の場合、出荷業務をいかに効率化できるかが肝になってきます。人員を増やすのではなく、システムで自動化・効率化できる作業はシステムに行ってもらう、という考え方です。

出荷業務の効率化にも!一元管理システム「ネクストエンジン」

ネクストエンジンはEC運営の受注処理や在庫連携など、バックヤード業務を効率化・自動化するEC一元管理システムです。対応モール・カート数は業界最大級で、Yahoo!ショッピングはもちろん、さまざまなモール・カートに対応しています。

ネクストエンジンでは自社出荷を行う場合にも、倉庫に委託して出荷する場合にも、業務を効率化することができます。

ネクストエンジンで自社出荷を行う場合、

- 送り状が一括発行できる

- モール側への出荷実績が自動で反映できる

- 出荷完了メール(追跡番号つき)の自動送付ができる

など、出荷作業がぐっとラクになる機能があります。

※ネクストエンジンの自社出荷についてさらに詳しくは以下の記事もご覧ください。

外部倉庫に委託する場合にも、ネクストエンジンは楽天スーパーロジスティクス(RSL)やAmazon FBAマルチチャネルをはじめ、多くの倉庫やWMSとの自動出荷に対応しています。

外部倉庫での出荷連携については以下の記事でもご紹介しています。

ネクストエンジンの出荷管理については以下から無料でダウンロードできます。

まとめ ピンチをチャンスに!この機会に自社のEC運用を再検討しましょう!

ヤマトフルフィルメントサービス終了で自社の運用を変えていかなくてはならない方も多いかと思います。ただ、変化の激しいEC業界では今回に限らずモールの仕様変更など、今後も対応が必要な出来事は起こりえます。

運用の変更は労力がかかりますが、これを機会により運用の効率化・自動化を進めるチャンスとして、自社運用の再検討をしてみてはいかがでしょうか。

EC一元管理システム「ネクストエンジン」では出荷業務や倉庫連携の効率化についてもご相談受けつけております。以下からお気軽にご相談ください。

近年越境ECがより身近になり、国境を越えたEC売買が一般的になっています。

その中で注目されているのがKOL(Key Opinion Leader)を活用したマーケティング手法です。「インフルエンサー」という言葉は日本でも一般的になっていますが、とくに中華圏では「KOL」と呼ばれる人たちが重要な役割を果たしています。

KOLは単なるSNSの有名人ではなく、専門知識を持ちフォロワーのあつい信頼を得ています。

そんなKOLは具体的にはどんな特徴があり、中華圏で注目されている背景は何があるのでしょう?また、彼らを起用する際にはどんな点に注意が必要なのでしょうか?

本記事はKOLについての基礎知識から起用方法までを解説します!

KOLとは?

KOL(Key Opinion Leader)は中華圏でのマーケティング戦略に欠かせない存在です。KOLは例えば化粧品や子ども用品など、特定の分野での専門知識を持っており、信頼性のある情報源としてフォロワーに支持されています。

中国ではライブコマースが日本よりも盛んに行われていることもあって、企業の商品やサービスをKOLが自身のSNS等で紹介すると、フォロワーの購買意思決定に大きな影響を及ぼします。

KOLとインフルエンサーの違いは?

日本ではSNS上の影響力のある人を「インフルエンサー」と呼び、KOLと似た存在に思われますが、KOLとインフルエンサーには違いもあります。

インフルエンサーは多くのフォロワーを持つ人全般を差し、幅広い分野で活躍していますが、KOLは特定の分野の専門性を持ち、それを生かして活躍しているという違いがあります。

中華圏ではKOLは企業からの信頼もあつく、マーケティング戦略の1つとして高い効果を期待されている存在です。

KOCとの違い

KOLと似た言葉に「KOC」があります。KOCはKey Opinion Consumerの略で、KOLよりも一般の消費者に近い立場のインフルエンサーといえます。

KOCはフォロワー数はそれほど多くないものの、自分自身のリアルな商品の使用感やサービスを受けた体験を共有することで、フォロワーの共感を得ています。

KOLが専門性や信頼性を重視するのに対して、KOCは親しみやすさや身近な存在としての立場からフォロワーの購買意欲に直接影響を与えています。

中国・香港でKOLマーケティングが注目される理由

中華圏ではKOLマーケティングがとても盛んですが、その背景にはどういった理由があるのでしょうか?

インターネット規制

中国の場合、金盾(きんじゅん)と呼ばれるインターネット検閲システムが敷かれています。インターネット上の表現の規制が行われているため、マスメディアが発信する情報や企業の広告に対して信頼度があまり高くないといわれています。

また、Googleなどの検索エンジンや主要なSNS(Facebook、Instragram、Xなど)は利用できません。そのため、WeChatやWeibo、Douyinといった中国のプラットフォームが広く普及しています。

消費者は現地のプラットフォームから発信しているKOLの影響を受けやすく、自分が信頼する個人が発信する情報に購買行動が左右される傾向が強いです。

一方、香港にはインターネット規制はないため、InstagramやFacebook、YouTubeなどの国際的SNSが広く使用されています。香港は国際的な都市であり、中国本土や海外の消費者との橋渡しの役割が期待でき、外資ブランドなどからも注目されています。

口コミ重視の文化的背景

中華圏には昔から圏子(チュエンズ)というコミュニティのような概念があり、同じ地域や職場などの所属先の仲間が団結し助け合い、かつては相互扶助の役割を果たしてきました。

現代では圏子はインターネット上でも形成され、所属先や年齢も関係なく、趣味嗜好を軸に他のメンバーの利益になるような情報・体験をシェアし合うという形に変化しています。

権威的な存在よりも、いわゆる口コミ、とくに自分が所属するコミュニティの仲間からの情報を重視する傾向は、KOLが中華圏で強い影響力を持つことと無関係ではないでしょう。

KOLを起用するメリット

KOLを起用するメリットにはどんなものがあるでしょうか。解説します。

専門性・信頼性があり、認知度拡大ができる

KOLは専門知識や自分自身の経験をもとに情報発信しており、フォロワーから信頼されているため、そのKOLから推薦されることで商品・サービスの信用度や価値を上げることができます。

また、商品のターゲット層に近いフォロワーを持つKOLに依頼すれば、KOLを通して認知度を一気に拡大することが可能です。とくにSNSでのシェアやレビューは拡散効果が高いです。

KOLのライブコマースや動画でのレビューは購買行動に結びつきやすく、販売促進に直結する点も重要なポイントです。

海外ユーザーに向けてアピールできる

日本の事業者が海外市場を狙う場合にもKOLの起用は効果的です。

日本からの発信では届きにくい海外ユーザー、とくに中華圏では先ほど解説したとおり、現地のSNSを通して、それぞれのコミュニティで影響力のあるKOLに商品を推薦してもらうことが認知度を上げ・販売促進する上でとても重要です。

KOLを起用する際の注意点・デメリット

KOLを起用する際、注意しておきたい点がいくつかあります。

詳しくチェックしていきましょう。

KOLとそのファンが自社の商品にあっているか

国内でインフルエンサーマーケティングを行う際にもいえることですが、フォロワー数の多さだけでなく、自社の商品の特性や顧客層に合った専門性を持つKOLを選定しましょう。

依頼するKOLのフォロワーが本物であるかや、KOLとフォロワーのエンゲージメントの高さなども事前に調査し確認しておくと安心です。

効果測定が難しい

KOLの影響による認知度向上や販売促進効果を正確に測定するのは簡単ではありません。そのためKOL起用の事業者の中には、費用対効果が測りにくいという課題を指摘することも多いです。

フォロワー数の多いKOLは依頼費用も高くなりやすいです。費用対効果は測りにくいという事情を踏まえた上で、どのKOLに依頼するかを検討しましょう。

一過性の施策になりやすい

KOLによるプロモーションは短期的に話題を呼びやすい一方、持続的な効果が見込めない場合もあります。キャンペーン終了とともにフォロワーからの注目もなくなり、売り上げが安定しないという課題が発生することも。

KOLの起用はあくまでさまざまな施策のうちの1つとして、広告など他の施策と合わせて行いましょう。

急な受注増に対応できるバックヤード体制を構築しておく

KOLの起用とプロモーションがうまくいき、いざ商品の受注が急に増えた際、受注管理や在庫管理、越境物流の対応が間に合わず、クレームが多発したり販売機会を逃してしまったり……なんてことは避けたいことです。

とくにKOLを起用したキャンペーンは期間限定や、SNS上で複数のKOLに一斉に拡散してもらうなど、受注が集中することも予想されますので、スムーズなバックヤード体制を整えて準備することも必要になってきます。

おすすめの受注管理システムについては以下の記事で詳しく解説しています。

中国・香港でのKOLマーケティングのプラットフォーム

KOLが活動するプラットフォームはどんなものがあるのでしょうか。中国と香港では事情が異なるためそれぞれ確認しておきましょう。

中国

中国ではWeibo(新浪微博)、Wechat(微信)、Douyin(中国版TikTok)、RED(小紅書)といった中国独自のSNSが主流です。

上記のプラットフォームでは中国市場に特化したKOLマーケティングがしやすく、フォロワーとの関係性を構築しやすいのが特徴です。

Weibo(新浪微博)

Weibo(新浪微博)は、X(旧Twitter)に似て短文・画像投稿がメインのSNSで、トレンドや最新情報の拡散に強く、中国では大きな影響力を持っています。中国では企業やメディア、芸能人やインフルエンサーも積極的に利用しています。

Weiboは広告機能が充実しており、一般投稿やフォロワー限定投稿、ライブ配信など、企業が目的に応じて使い分けができます。

KOLに依頼して認知度向上やプロモーションも行いやすいです。ライブ配信やストーリー機能を用いて新製品やキャンペーンの紹介など、話題性を重視したプロモーションに向いていますし、ライブコマースも非常に人気です。

Wechat(微信)

Wechat(微信)はLINEに似たタイプのメッセンジャーサービスアプリです。個人間のコミュニケーションのほか、ビジネスでも利用されており、幅広い層に広く使われています。

メッセンジャー機能以外にもブログやFacebookに近い機能や、ミニプログラムというアプリ内のミニアプリがあり、ショッピング機能やゲーム機能なども提供しています。

企業やブランドは「公式アカウント」を開設し、フォロワーに対して情報発信やプロモーションも行うことができます。

「モーメンツ」というSNS機能では、ユーザーがコメントや写真・動画、リンクを共有し、友人が閲覧・コメントできます。KOLがモーメンツ上に商品紹介をすることでフォロワーに対して認知度を上げることができます。

さらに、KOLの紹介で興味を持ったユーザーは、ミニプログラムでスムーズに商品購入まで完了できます。

RED(小紅書)

RED(小紅書)はInstagramやPinterestのような、写真や動画投稿が中心の若年層に人気の口コミ投稿型SNSです。REDはショッピング機能とSNS機能を組み合わせたプラットフォームで、ユーザーは気になる商品についてのレビューを確認し、そのまま商品を購入できます。

化粧品やファッション、旅行などトレンド感のある商品が多く、ライブコマースにも対応しています。KOLマーケティングと相性がよく、多くのKOLやKOCが活動しているSNSです。

香港

香港の場合は中国と異なり、インターネット規制がないため、他の国と同様にInstragramやFacebook、YouTube、Threadsが広く使われています。

Threadsは比較的新しいプラットフォームですが、Instaframと連携しやすいため、Instagramで影響力を持つKOLがThreadsを使ってフォロワーとの双方向の対話やリアルタイムの情報共有を行っています。

また、中国本土ほどではありませんが、REDやWechatも利用して中国本土に向けた情報発信を行うKOLもいて、さまざまなプラットフォームを駆使し、グローバルな影響力を持つのが香港KOLの特徴といえるでしょう。

KOLを依頼する方法

代行サービスに依頼

KOLの選定や言語面でも直接KOLに依頼するのは難しい場合、KOLのキャスティング代行サービスに依頼する方法があります。

とくに初めてKOLを起用する場合は、代行サービスに依頼することでスムーズに選定から依頼・条件交渉が行えます。

代行サービス内容によっては、対象地域の文化や消費者の特徴に合わせた投稿内容の企画まで依頼ができます。

直接依頼

KOLに直接SNSのDMなどに連絡し、アプローチすることもできます。

仲介業者を介さずに直接こうしょうすることで、コストを抑えて依頼することができますが、交渉も直接自社で行うことになりますので、ある程度の知識や交渉スキルも必要です。

また、影響力のあるKOLの場合は事務所に所属して活動している場合も多いです。事務所によっては依頼企業のニーズなどに応じて適したKOLを案内してくれる場合もあります。

マーケティングのサポートつきの越境ECサイトに出店する

ECサイトによってはマーケティングサポートも行ってくれるところもあります。越境ECの出店先もこれから決めるという場合にはこういったサービスが受けられるサイトを利用するのもよいでしょう。

YAICHIとは

「YAICHI」は香港市場に強い越境ECプラットフォームです。

多言語対応はもちろん、国際物流に精通した専門家を活用しているため、トラブルの発生を最小限に抑え、配送スピードと安全性を両立しています。

現地のマーケティングチームによるマーケティングサポートも行っていて、例えばKOLの支援ではサンプル商品や新商品をKOLに配布して宣伝してもらったり、「1名だけ当たるキャンペーン」を実施し、フォローとリツイート拡散を狙うなど、KOLマーケティング初心者にも安心して取り組めるサポートがあります。

越境ECの事例についてさらに詳しい解説は以下の記事もご覧ください。

まとめ KOL起用で越境ECの売上をUPさせよう!

越境EC市場の拡大に伴い、とくに中華圏では、現地で消費者の購買行動に影響力を持つKOLの活用が注目されています。

専門的知見を持ちつつ、現地の文化や嗜好を理解したKOLはフォロワーの信頼度、親近感も高く、商品・サービスの認知拡大から購買促進まで高い効果が見込めます。

今回の記事で解説したように、効果測定が難しいという側面はありますが、自社商品に合ったKOLを起用することで売り上げアップも見込めますので、越境ECに力を入れたい場合には積極的に起用してみてはいかがでしょうか。

また、KOLマーケティングが成功して受注量が急激に増加しても対応できるように受注管理システムの導入も検討してみてください。

越境ECも!EC運営効率化ならネクストエンジン

越境ECを検討中のEC事業者の方のなかには国内ECを既に複数展開しているという場合も多いかと思います。

日々の受注管理や在庫管理といったECバックヤード業務が忙しく、越境EC進出の壁になってしまわないか心配……と感じられる方におすすめしたいのがEC一元管理システム「ネクストエンジン」です。

ネクストエンジンはEC運営のバックヤード業務を効率化・自動化するEC一元管理システムです。

おもな機能は

など。

対応モール・カートは業界最大級で、越境ECでもよく利用されているShopifyやSTORESといったカートや、香港に強みをもつ越境モール「YAICHI」にも対応しています。

以下から無料の資料がダウンロードできますので、お気軽にご活用ください。

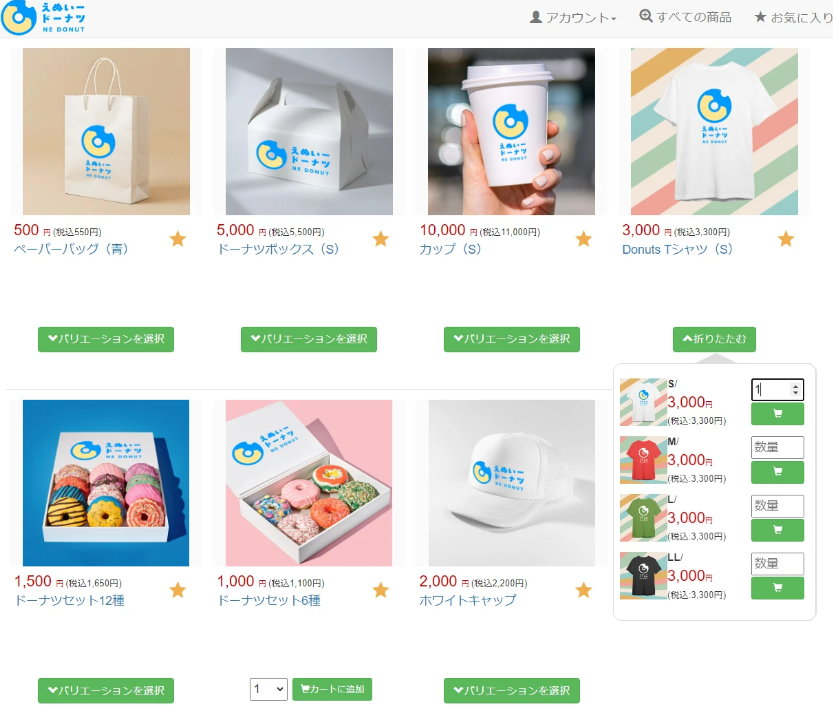

ネットショップを開設したい!でもできるだけ簡単に手間なくできて、費用も抑えたい……

そんなネットショップ初心者の方やこれからはじめる方におすすめしたいのがBASE(ベイス)です。CMなどで見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?

本記事ではBASE(ベイス)の基礎知識から、どうやって出店するかの手順や費用、メリットや気になる注意点を解説します!

BASE(ベイス)とは?

BASEとは、初心者でも簡単にネットショップが開設できるサービスです。

ネットショップの種類でいえば、楽天市場やAmazonといったモール型の店舗とは異なり、いわゆる自社ECと呼ばれるカート形式での店舗です。

BASEでのショップ開設数は220万店舗を超えて、7年連続でネットショップ開設実績No.1(※2024年)となっており、ネットショップ開設がはじめての初心者はもちろん、すでにモール出店をされている方でも、自社ECサイトを手間なくコストをかけずに作成したいというかたに支持されているシステムといえるでしょう。

カートって何?もう少し詳しく知りたいという方は以下の記事もご覧ください。

BASE(ベイス)出店のメリットやデメリットは?

BASEでネットショップを開設する前にメリットとデメリットや注意しておきたい点を確認しておきましょう。

BASE(ベイス)出店のメリット

簡単に開設できる

BASEの特徴の1つとして、PCスキルに自信のない人でも簡単にネットショップを開設できる点が挙げられます。

決まったフォーマットがそろっているため、難しい操作はなしにおしゃれなショップを作ることができます。

開設費用が無料

BASEでネットショップを開設する場合、初期費用はなく、商品が売れた際の手数料・利用料が発生します。

初期費用や維持費がかかるサービスだと、売り上げが発生していないのに費用が発生してしまいますが、BASEの初心者向けのプランなら初期費用・維持費が無料のため、その心配がありません。

まず維持費を抑えて始めたい方には「スタンダードプラン」、売り上げがある程度見込める方には月額の維持費はかかりますが、手数料が抑えられる「グロースプラン」もあります。

| スタンダードプラン | グロースプラン | |

| ショップをはじめるとき | 初期費用・月額費用0円 | 初期費用 0円 月額費用 16,580円※2 |

| 商品が売れたとき | 決済手数料3.6%+40円※1 サービス利用料3% | 決済手数料2.9%※1 |

※1 決済方法がAmazon Pay、PayPalの場合、決済手数料にシステム手数料相当額1%がかかります

※2 年払いの1カ月あたりの費用。年払いは12カ月まとめての支払い。月払いの費用は1ヶ月あたり19,980円

なお、売上金の入金時には振り込み申請手数料250円と事務手数料500円(振込金額が2万円以上の場合は無料)かかります。

決済サービスの導入が簡単

BASEでは決済サービスの導入も簡単にできます。

もし自社でゼロからネットショップを構築してクレジットカード決済を導入するなら、加盟店審査が必要になりますが、「BASEかんたん決済」に申し込むことで決済サービスの利用がすぐできます。

BASEかんたん決済は以下の7種の決済方法の総称です。面倒な申込や手続き不要で自由に選ぶことができます。

- 後払い

- クレジットカード決済

- コンビニ決済・Pay-easy

- キャリア決済

- 銀行振込

- Amazon Pay

- PayPal

PayIDから集客できる

初期費用や月額費用が無料のサービスはSTORESやカラーミーショップなどもありますが、BASEならではのメリットとしてはBASEが提供している「Pay ID」から集客が可能な点です。

Pay IDとはBASEで作成されたショップが集まったショッピングアプリで、2024年5月に累計ID登録者数が1,400万人を突破しています。

Pay IDアプリ経由で、例えばホーム画面でのレコメンドショップやレコメンド商品情報の表示などから新規顧客の集客効果が期待できます。

一般的に自社ECサイトは、モールの集客力を利用できないというデメリットがありますが、BASEならPay IDを通して集客を強化することができます。

Instagramとの連携が簡単

BASEにはさまざまな機能がそろっていますが、その中でも「Instagram販売APP」はInstagramを活用したい、もしくはすでに活用中の事業者にとっては外せない機能です。BASEのAPPsページ内から無料でインストール可能です。

BASEの商品とInstagramを連携することで、Instagramの投稿に商品をタグ付けしておけば、商品販売ページにリンクさせることができます。

Instagramの投稿を見たユーザーをスムーズにショップの商品ページに誘導でき、有効な売り上げアップ施策になります。

BASE(ベイス)出店のデメリットと注意する点

集客力が弱め

先ほどPay IDで集客の強化ができるとお伝えしましたが、やはり大手モールなどと比較すると、集客力は弱めです。

そのため、自社で広告やSNS施策を積極的に打つなど、多くのユーザーの目に留まるような工夫をする必要があります。

ECサイトの集客施策については以下の記事で詳しく解説しています。こちらもご参考にしてみてください。

サイトデザイン等の自由度は低め

BASEでは簡単におしゃれなネットショップを作ることができるのが特徴ですが、すでに用意されたテンプレートの中から選ぶことになるため、デザインの自由度は低めです。

ある程度知識のある人にとっては物足りないかもしれませんが、それほどこだわりのない初心者であれば十分ともいえます。

BASE(ベイス)の出店の手順

ここからはBASEの出店する手順を確認していきましょう。

手順1. アカウントを作成する

まずBASEの公式サイトの登録画面にアクセスして、アカウントを作成しましょう。

- メールアドレス

- パスワード

- ショップURL

の3つの項目を入力するだけで完了です。

ショップURLは任意の文字列(ローマ字で3字以上)と10種類のドメイン(base.shopやfashionstore.jp、official.ec等から選択)の組み合わせです。

なお、登録後に独自ドメインへの変更も可能です。

「無料でネットショップを開く」をクリックすると、反社会的勢力ではない旨の誓約書が表示されますので、同意すればアカウント作成は完了です。

アカウント作成時に入力したメールアドレスにメールアドレス認証メールが届きますので、メール本文に記載されているURLリンクをクリックしてメール認証も完了します。

手順2. 運営に関する情報の設定

メール認証を終えた後の画面から次の手順「運営に関する情報を入力しましょう」に遷移します。以下の9項目を入力していきます。

- 区分(個人か法人かの選択)

- 事業者の氏名

- 事業者の所在地

- 事業者の電話番号

- その他(営業時間、定休日など)

- 販売価格について

- 支払方法

- 引渡時期

- 返品についての特約に関する事項

手順3. 決済方法を選択

BASEでは以下の7つの決済方法が利用できます。導入する決済方法にチェックを入れ、明細書に記載する屋号や生年月日などの情報を入力します。

- クレジットカード決済

- 銀行振込

- コンビニ決済 / Pay-easy

- キャリア決済

- PayPal決済

- 後払い決済

- Amazon Pay

手順4. 商品ページを作成

BASEのホーム画面の上部「商品管理」ボタンをクリックして商品登録に進みます。

ショップを公開するまで外部から見られることはありませんので、テスト商品を登録してみましょう。記入項目は以下のとおりです。

- 商品名

- 商品画像(最大20枚まで登録可能)

- 商品説明

- 価格(税込)

- 税率

- 在庫と種類

- 表示・公開(「一番上に表示」か「公開する」を選択できる)

手順5. サイトデザインの設定と公開

まずサイト全体のデザインを選択します。17種類の無料のオフィシャルテーマデザインが利用できますが、有料のものも「デザインマーケット」で購入できます。

パーツやショップロゴ(フォントカラーが選択可能)も設定したら、メニューから「ショップ設定」を選択し、ショップ情報のタブをクリックします。

ショップ公開状況の「公開」にチェックを入れて「保存する」ボタンを押せばショップを公開することができます。

BASE(ベイス)出店を成功させるポイント

BASEの特徴や出店方法を解説してきましたが、実際に出店する際に気になるのは「成功のポイントは何か」ではないでしょうか。具体的に解説していきます。

広告・SNS等の集客施策を強化

デメリットでお伝えしたとおり、BASEでは自社で集客施策を強化することが売り上げを左右します。

基本的なSEO対策を強化して検索エンジンの表示順位を上げたり、BASEにはブログ機能もありますので、ブログ記事を定期的に更新して露出を増やしていきましょう。

また、BASEの特徴であるSNSとの連携を活用して、定期的に商品紹介やキャンペーン情報を発信し、フォロワーを増やしていくのもよい方法です。

ECサイトの集客については以下の記事で詳しく解説しています。

効果的な商品ページの作成

せっかく集客がうまくいくようになっても、商品ページで商品の魅力をうまく伝えられていないと、せっかく流入したユーザーに離脱されてしまいます。

商品写真は商品購入の決め手になりますので、より商品がよく見えるように明るさや確度、使用イメージを具体的に伝えられるよう使用シーン写真の追加するなど工夫して撮影するのも一案です。

また、商品の説明文もしっかり記載しましょう。商品の特徴や素材やサイズ、使い方など、ユーザーが気になりそうな情報は具体的に説明すると親切ですし、離脱防止にもなります。

商品写真を撮るコツについては以下で詳しく解説されていますので、ぜひこちらも参考にされてみてください。

受注処理や在庫管理などのバックヤード業務を効率化

事業者さん吹き出し「集客も受注も軌道に乗って売り上げも上がってきたけれど、受注処理などECのバックヤード業務が間に合わず疲労困憊。ヒューマンエラーも増えてしまって……」

そんな悩みを抱える前におすすめしたいのが受注管理システム(OMS)の導入です。

EC受注管理システムには各社さまざまなサービスがありますが、基本となる機能は受注管理や商品登録、在庫連携機能などが挙げられます。

煩雑な受注処理等のバックヤード業務はシステムで効率化・自動化することで、商品開発や販促活動などよりクリエイティブな業務に注力できるようになります。

ネットショップの業務効率化なら「ネクストエンジン」

BASEでネットショップをはじめる方におすすめしたいのが「ネクストエンジン」です。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおりです。

料金は初期費用なしで基本料金3,000円(+受注件数に応じた従量課金。月200件までの受注件数なら従量課金なし)とネットショップをこれからはじめる方にも安心の価格です。

BASEをはじめ、多くのモール・カートに対応しており、追加料金も発生しません。今は1店舗のみでも将来的に多店舗展開をめざしている方にも最適です。

また、ネクストエンジンとBASEを連携する場合、以前はBASEの複数店舗に対応できていませんでしたが、現在は複数店舗にも対応できるようになりました! 無料の連携アプリについては以下のページをご覧ください。

【ネクストエンジンとBASEの商品、在庫、受注、出荷情報を連携!BASEアプリ】

実際に導入した事業者様の中には17店舗を3人で運営し、「人員は増やさずショップ数2倍」をネクストエンジンで実現できたというケースも(詳しいインタビュー内容はこちらの導入事例記事からご覧いただけます)。

ネクストエンジンについての詳しい資料は以下から無料でダウンロードできます。お気軽にご活用ください。

まとめ BASE(ベイス)でネットショップをはじめよう

BASEはネットショップをはじめて開設する方でも簡単にしかも無料で作成できるサービスです。

集客対策は自社でSNS等で強化する必要はありますが、BASEのInstagram連携機能等を活用し、商品ページの作成も工夫することで売り上げアップが見込めます。

スタンダードプランであれば初期費用や維持費用がかからないため、気になっている方はまずはじめてみてはいかがでしょうか。

バックヤード業務の効率化・自動化にはEC受注管理システムも有効ですので、ぜひ検討してみてください。

近年市場規模が大きくなってきた越境EC。国内だけでなく海外でEC販売することで販路拡大につながり、成功している企業も増えています。

他社でもうかっているなら乗り遅れると損だな……

でも自社でうまく行くか心配……

そんな越境ECが気になってはいる方に向けて、越境EC のメリットや注意点といった基本から、実際に越境ECに成功した事例をご紹介します!

越境ECは成熟した国内市場から海外の新興市場に販路を広げ、大きな成長が期待できますが、販売先の言語対応や文化への理解、決済方法の対応など、対応すべきことも多いです。

過去に越境ECに成功した事例から学ぶことで、成功の秘訣や課題がより具体的に見えてきます。越境EC参入に不安を感じている方はぜひ本記事を参考にしてください。

越境ECとは

越境ECとは国を越えてオンラインで行う商取引のことを指します。

日本の消費者がアメリカや韓国のECサイトで商品を購入したり、逆に日本のEC事業者が中国や東南アジアの消費者に商品を販売することも含まれます。

とくに近年では円高の影響もあって、海外から日本国内の商品を購入するインバウント需要が高まっており、注目を集めています。越境ECが成長している背景には、

- インターネットの普及

- 物流ネットワークの発展

- 消費者ニーズの多様化

などが挙げられます。

越境EC展開するメリット

越境ECを始めるメリットはどんなことがあるでしょうか?おもな点を4つ挙げます。

市場の拡大

越境ECを通じて、事業者は国内市場に限定されず、世界中の消費者を対象にすることができ、売上を大幅に拡大するチャンスが広がります。

とくに国内市場が成熟していたり、人口減少によって縮小する地域の場合、海外に販路を拡大することで新たな成長機会が得られます。

ブランド認知度を高める

越境ECは、企業が自社ブランドをグローバルに展開し、認知度を高める手段としても非常に有効です。

国内外の消費者にブランドを認知させることで、新たな市場を開拓でき、企業のグローバルプレゼンスを強化できます。

在庫の活用

グローバル市場をターゲットにすることで、国内で余剰在庫となっている商品を効率的に管理でき、過剰在庫や欠品のリスクを軽減できます。これにより、在庫回転率が向上し、コスト削減にもつながります。

売上・利益率の向上

商品によっては、海外の消費者は日本国内より高い価格でも購入することがあるため、出品事業者は国内での販売価格より海外での販売価格を高く設定することができます。

適切なマーケティングを行えば、売上・利益率の向上が可能です。

越境ECを始める際に知っておきたいポイントと成功のカギ

越境ECでは国内ECとは考慮すべきことが異なります。

以下に挙げるポイントを押さえ、対策を行うことが越境EC成功のカギを握ります。

物流と関税

国際物流には多くのコストがかかり、とくに関税や輸入規制が複雑なため、これらを管理する必要があります。

配送遅延や関税トラブルが発生すると、顧客満足度の低下につながりかねません。これらのリスクを最小限に抑えるための対策が求められます。

多言語対応と文化の違い

各国の消費者に対して、適切な言語でのコミュニケーションが不可欠です。また、各国の文化的背景を理解し、それに合わせたマーケティング戦略を立てることが重要です。

日本の商品を海外に販売する際には、現地の消費者の文化や習慣に合わせたプロモーションが成功するための重要なポイントとなります。

決済方法と通貨の違い

各国で異なる決済方法や通貨に対応する必要があります。

クレジットカード決済が主流なのか、電子決済サービスが使われているのか、支払い方法は国によって様々です。消費者が安心して購入できる環境を整えなければいけません。

例えば、現地通貨での決済や、主要な国際的決済手段を提供することで、消費者の購買意欲を高めることが可能です。

越境ECの成功事例7選

それでは実際に越境ECで成功している企業はどういったことを行ってきたのか、実際の成功事例をご紹介します。

どの企業も現地のニーズや文化にあわせたマーケティング戦略を取りつつ、日本企業ならではの信頼感や品質の高さを武器に、独自の商品を展開しています。

ユニクロ

ユニクロは株式会社ファーストリテイリングが展開する国内の代表的アパレルブランドですが、越境ECでも成功しています。

ユニクロの越境ECサイトの特徴は、販売する国・地域によってサイトを分け、現地の言語で自社ECサイトを持っています。

カスタマイズが可能な自社ECであるため、独自のサービスを導入することが可能で、ユニクロにはユーザーがサイズや在庫の質問をチャット形式で解決できる「IQチャットサポート」なども導入しています。

また、ユニクロの店舗は国内800店舗、海外1634店舗(中国大陸だけで926店舗、2024年8月末現在)と海外が国内の2倍以上あり、実店舗とECサイトの両方を海外で展開していることで、実店舗で購入した人がECサイトでリピート購入するなどのリアルとオンラインの相乗効果をうまく活用しています。

ヤーマン

日本の美容・化粧品関連商品は、高品質・高機能で海外でも評価が高いです。

美容家電をおもに製造販売するヤーマンは国内でも知名度が高いメーカーですが、越境ECでも成功しています。

とくに中国市場での存在感は大きく、プロモーションは現地でよく使われているライブコマースを中心に行い、皮膚科医や中国版のインフルエンサーであるKOLを招いて配信するなど力を入れています。

2023年の中国EC市場での一大イベント「独身の日」では、中国最大のECサイト「天猫(Tmall)」内で中国ブランドに次いで販売実績第2位を獲得しています。

清助刃物(Seisuke Knife)

清助刃物は日本の職人がつくる包丁をおもに海外で販売しています。

海外向けのサイトやインスタグラム等SNSでの発信に力をいれており、インスタグラムのメインのアカウントでのフォロワーは10万人を超えています。

実店舗もアメリカのポートランドに1店舗、日本にも4店舗を運営しています。

はじめから海外市場を狙い、まずはアメリカに向けて英語サイトを作成。コロナ禍で実店舗への来客が減ったタイミングでEC販売に注力し、スペイン語や中国語など多言語に対応していきました。

現在では特に海外の認知度は高く、「日本の包丁を買うなら清助刃物」という認識ができるほどに成長しています。

PERFECT WORLD

パーフェクトワールドはキャラクターグッズのネット販売を中心に、商業施設でのポップアップイベントの企画・運営など、キャラクターに関わるさまざまなビジネスを展開しています。

日本のキャラクターグッズは海外のユーザーにも人気があり、香港に強い越境ECプラットフォーム「YAICHI」にも出店することで、国内だけでなく海外ユーザーの取り込みにも成功しています。

直営のECサイト「PERFECT WORLD TOKYO」のほか、17店舗(2023年3月時点)を3名で運営していますが、ECのバックヤード業務を効率化・自動化することでスムーズな対応が可能になった結果、販路を拡大することができています。

同社のインタビューは以下からもご覧いただけます。

Mr.CHEESECAKE

Mr. CHEESECAKEはフレンチ出身のシェフ・田村浩二氏が手がけるチーズケーキのブランドです。

世界一じゃなく、あなたの人生最高に。 濃厚なのにスッと溶ける。 おいしい記憶をたどり、シェフだからこその味わいを生み出す。 世界へ誇るトーキョーチーズケーキを。

をコンセプトにネット販売を中心に展開していましたが、入手困難になるほどの人気を集め、現在はグランスタ東京に常設店舗を2024年9月にオープンしています。

以前から外国人観光客には日本のお菓子は人気がありましたが、日本のアニメや日本食ブームが追い風になり、越境ECのお菓子市場も拡大しています。

Mr.CHEESECAKEは越境プラットフォーム「YAICHI」に出店し、同モールでも人気商品となっています。いわゆる「和風」のものや、定番のお土産品だけでなく、高品質でおしゃれなデザインのお菓子も越境ECで支持されるよい一例といえるでしょう。

BASE FOOD

Base Foodは1食に必要な栄養素がすべてとれる「完全栄養食」のブランドです。パンやクッキー、パスタなど、栄養バランスのいい食事を手軽においしくとれるため人気を集めています。

国内では公式オンラインショップのほか、コンビニやドラッグストア、スーパーなどでも取り扱いがあります。公式ショップでは、割安な継続コースを提供することで、リピート購入を促進しています。

食の健康志向は海外も同様であり、越境ECでは香港のECサイト「HKTVMall」に出店するなど当初から力を入れていました。

その後、越境プラットフォーム「YAICHI」に出店することで香港のKOL(専門性を持ったインフルエンサーのこと)にサンプルを提供をし、一斉にInstagram等のストーリー投稿で拡散させるなど、越境での認知拡大にも成功しています。

豊洲市場ドットコム

株式会社食文化が運営する「豊洲市場ドットコム」は、一般人立ち入り禁止のプロの市場・豊洲市場に集まる新鮮な水産物や野菜・果物、日本全国の名産品等を一般消費者が購入できるECサイトです。

国内の消費者はもちろん、海外の方に向けても多言語で魚のさばき方や調理法、食材の紹介などの情報も掲載し、日本の食文化に親しんでもらう取り組みをしています。

当初越境ECは物流の問題が解決できず、国内販売のみを行っていました。

しかし香港に強みを持つ越境ECプラットフォーム「YAICHI」に出店することで、YAICHIが確保している「豊洲→羽田→香港」の毎日のフライトを活用し、タイミングによっては国内消費者に届くリードタイムより短く、新鮮な状態で香港の顧客へ配送が実現できているそうです。

越境ECの今後はどうなる?

越境EC市場は、今後もさらなる成長が見込まれています。

技術の進化により、消費者と事業者の間の距離はますます縮まり、リアルタイムでの国際取引が増加するでしょう。とくに、AIやビッグデータの活用により、個別化されたショッピング体験が提供され、消費者満足度が向上することが期待されます。

さらに、サステナビリティへの関心が高まる中で、越境ECにおいてもエコロジカルな配送方法や、環境に配慮した製品の需要が増加する可能性があります。事業者は、これらのトレンドに対応し、持続可能なビジネスモデルを構築することが求められます。

また、ブロックチェーン技術の導入により、国際取引における透明性が向上し、取引の信頼性がさらに強化されるでしょう。これにより、越境ECの取引コストが削減され、事業者と消費者の双方にメリットをもたらすことが期待されます。

越境ECを展開する方法

越境ECを展開する場合、国内EC同様に、自社ECやモール出店などの方法があります。詳しく見ていきましょう。

自社ECで始める

元々国内向けに日本語で提供していたサイトを多言語化し、海外からアクセスできるように対応して運営する方法や、ShopifyやSTORESなど国内と海外発送の両方に対応するカートを利用する方法もあります。

自社構築の場合、ITスキルに秀でた人材を確保する必要があり、ほかの方法に比べて参入の際の手間やコストがかかりますが、自由にカスタマイズできるメリットもあります。

ShopifyやSTORESなどのECカートを利用する場合は、より手軽にはじめられるのがメリットです。

ECサイトのカートシステムについては以下の記事で解説しています。

モールに出店する

国内の越境EC対応のモールに出品する方法です。すでに構築されているサイトを利用して越境ECを始めるので、参入する際のコストや手間を最小限に抑えることが可能です。

しかし、サイトの利用手数料を支払う必要があり、同じサイトで越境ECを行うライバルが多いことから、期待どおりの集客効果は見込めない可能性もあります。

香港エリアに強い「YAICHI」

もし香港や中国市場での越境ECを検討中であれば、日本の商品を専門に扱う越境ECプラットホーム「YAICHI」もおすすめです。

YAICHIが提供するのは、ただの商品ではなく、安心感と信頼性です。厳しい品質管理をクリアした日本の商品が、しっかりとした物流ネットワークを通じて、スピーディーに届くので、消費者からの信頼も厚いです。

他の大規模なECモールと違い、粗悪なコピー品などが掲載されていないため「安心して買い物を楽しみたい」「日本の高品質な商品を手に入れたい」と考えている方には、YAICHIがぴったりです。

海外の大手ECモールに出店する

現地の大手ECモールに出店する方法です。現地で強い影響力のあるモールに出店することで、国内の越境EC対応サイトへの出品と比べて、場合によっては大きな集客を期待できます。

代表例としては、欧米のAmazonやeBay、中国の天猫国際(Tmall Global)や京東全球購(JD Worldwide)が挙げられます。

しかし、現地での法的手続きやECサイトとの交渉が必要なため、国内越境EC対応サイトへの出品よりも難易度が高いのが特徴です。

越境ECプラットフォームについては以下の過去記事でも解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

越境ECでも!EC運営効率化ならネクストエンジン

越境ECを検討中のEC事業者の方のなかには国内ECを既に複数展開しているという場合も多いかと思います。

日々の受注管理や在庫管理といったECバックヤード業務が忙しく、越境EC進出の壁になってしまわないか心配……と感じられる方におすすめしたいのがEC一元管理システム「ネクストエンジン」です。

ネクストエンジンとは

ネクストエンジンはEC運営のバックヤード業務を効率化・自動化するEC一元管理システムです。

おもな機能は

など。

対応モール・カートは業界最大級で、越境ECでもよく利用されているShopifyやSTORESといったカートや、香港に強みをもつ越境モール「YAICHI」にも対応しています。

香港に強い!越境ECサイトYAICHI

越境ECを展開する方法でもご紹介した越境ECプラットホーム「YAICHI」は、はじめて越境ECに取り組む企業にも安心できます。もちろんネクストエンジンとの連携も可能です。

YAICHIの戦略を解説します。

ローカライズされたマーケティング

各国の消費者のニーズや文化に合わせたマーケティング戦略を展開することが重要です。言語、文化、消費者行動に基づいてコンテンツやプロモーションを調整し、現地市場に合ったアプローチを行います。例えば、日本の商品を海外に販売する際には、現地の消費者に響くメッセージや広告を使用することが効果的です。

多言語対応のウェブサイト

消費者が快適にショッピングできるよう、多言語対応のウェブサイトを構築することが不可欠です。さらに、顧客サポートも現地の言語で提供することで、信頼性を高め、顧客満足度を向上させることができます。

物流パートナーシップの強化

国際物流を円滑に行うため、信頼性の高い物流パートナーを選定し、配送のスピードと安全性を確保します。また、関税や輸入規制に精通した専門家を活用することも、越境ECにおいては重要な戦略となります。これにより、トラブルの発生を最小限に抑え、スムーズな取引を実現します。

まとめ

越境ECは、事業者にとって新たな市場を開拓し、グローバルなブランド展開を実現するための強力な手段です。

しかし、成功するためには、物流、文化的理解、決済方法など、さまざまな課題に対応する必要があります。これらの課題に対処しながら、持続可能な成長戦略を構築することが、越境ECにおける成功の鍵となります。

事業者は、消費者ニーズの変化や技術の進化に柔軟に対応し、越境EC市場での競争力を維持することが求められます。とくに、消費者の満足度を高めるためのローカライズやサステナビリティの取り組みが重要です。

今後も越境EC市場は成長を続けると予想されます。越境EC参入を検討中の事業者の方は、本記事の内容も参考にぜひチャレンジしてみてください。

EC運営の効率化・自動化についてネクストエンジンをご検討中の方は、お気軽に以下からお問い合せください。

EC運営のバックヤード業務を効率化・自動化するEC一元管理システム「ネクストエンジン」は、受注管理、在庫管理、商品登録などの標準機能によって、EC業務の効率化・自動化に大きく役立ちます。

ただ、商材の違いや事業規模ならではの課題など、EC事業者のお悩みは十人十色。

そんなEC事業者様のお悩みを解決するべく、ネクストエンジンにはさらに機能を拡張する「アプリ」を100以上ご用意しています。

今回はネクストエンジンをもっと便利に活用できる「アプリ」についてご紹介します!

ネクストエンジンのアプリとは?

ネクストエンジンはEC運営の受注管理や在庫管理、商品登録といったバックヤード業務をラクにするクラウドシステムです。

標準機能も充実していますが、アプリを利用することで、個々の事業環境や運用にあわせて機能をさらに拡張することができます。

例えば、

- 食品販売で、同時購入された商品の温度帯ごとに自動で伝票を分割

- 出力するデータを自社の運用に合わせて形式をカスタマイズ

- 電話やFAXで受けた卸注文をウェブ上で発注

など。

ネクストエンジンのアプリには、無料で使えるものから有料のものもあり、ECモール・カートやPOSシステムといった各種システムとの連携から、業務効率化のための機能追加といったものがあります。

既存のアプリでのご利用はもちろん、ネクストエンジンはAPIを公開していますので、現在ご利用中のツール・サービスと連携したり、新しいアプリを開発することも可能です。

人気おすすめアプリ紹介

ネクストエンジンには100を超えるアプリがあります。

どんなアプリがあるのか事前に人気のアプリを把握しておきたい方や、他のユーザーはどんなアプリを使っているのか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで以下の3つのジャンル

- 効率化アプリ

- 分析・売上アップ系アプリ

- 連携系アプリ

に分けて人気のアプリをご紹介します。

自社にはどの機能を拡張するとより便利になりそうか、将来的に追加したいものはないか、参考にしてみてください。

効率化アプリ

EC運営で自社ならではの「こうなったらいいのに」といった課題に直面することはありませんか?

そんな時こそアプリの出番かもしれません。作業効率化・自動化ができる人気アプリを4つご紹介します。

好きなフォーマットで出力できる!「カスタムデータ作成アプリ」

カスタムデータ作成アプリは、ネクストエンジンに取り込まれたデータを自社に合った項目や条件で出力することができます。出力後にエクセルで加工するといった手間がなくなります。

例えば、

- 倉庫や送り状ソフトなど出荷用のCSVファイル

- 基幹システムへの取り込み用CSVファイル

- 分析用のCSVファイル

などの出力を、配送情報に必要な項目を追加したり、分析用に商品別に期間ごとの受注数を出力したり……等、自社の運用に即した項目や条件で簡単に出力可能になります。

1パターンは無料(2パターン目から2,000円~/月)で作成できますので、気になる方は一度お試しで使ってみてはいかがでしょうか?

ノーコードで業務自動化!「TePs(テープス)」

TēPs(テープス)はECに特化した業務の自動化ツールです。「AだったらBする」という条件付きの処理をノーコードでテンプレートに沿って柔軟に組み立てられます。

一つひとつの作業は小さいことだけど、都度手動で対応するのが面倒…!

など、受注処理や出荷指示といった手作業の自動化ができます。

たとえば、「対象商品の購入(もしくは一定金額購入)でおまけやサンプル贈呈」といったキャンペーンを実施しているとき、通常なら「1つひとつの受注伝票の中身を確認し、対象商品を購入(もしくは一定金額購入)されていたらピッキング指示欄に記入する」という作業が発生しますが、TēPsを使うと……

「〇〇(対象商品)が購入(もしくは一定金額購入)されていたらピッキング指示に××と記入」

といった条件付きの処理を自動化できます。

ネクストエンジン以外のシステムにも対応しており、それぞれを連携することで、さらに幅広い作業が自動化できるようになります。

14日間の無料トライアルで有料プランの機能を利用できます。また、一部機能に制限はありますが、月額無料のフリープランも設定されていますので気になる方は試してみてください!

受注処理の効率化!「受注自動処理AWS」

その名のとおり、受注業務を自動化するアプリです。

先ほどご紹介したTēPs(テープス)と同様に「AだったらBする」という条件と更新内容のルールを設定することで、ネクストエンジンの受注伝票を自動更新します。

- 伝票分割

- 発送方法の変更

- ノベルティ・のしの追加

など様々な自動化が可能です。

ご利用には事前の打合せが必須ですが、割安な価格で利用できるのが特徴です。

卸の発注や備品管理にも!「BtoBオーダー」

BtoBオーダーアプリは、ネクストエンジンに登録している商品をWEB上で販売ができるアプリで、卸売販売や備品管理に対応できます。

卸売では電話やFAXでの注文も多く、伝票作成やその修正を毎回手動で行うのは手間ですし、手入力では入力ミスも発生しやすいです。

アプリを利用することで

- 電話やFAXで受けた注文を、WEB上で登録してネクストエンジンに自動起票

- 卸先ごと、商品ごとの掛率や価格を登録して利用

- 客先でもWEBにて最新の商品画像・在庫数の確認

- URLを共有することで、卸先担当者自身で画面を見て直接発注してもらう

といったことが可能になります。

このアプリのもう1つの使い方として、備品管理もあります。

店舗運営で必要な販促グッズやトレー、スプーンといった備品の発注・受注と、その在庫管理を簡単に行うことができます。

- 備品の注文ページを簡単に作成・編集

- 備品発注をメールやFAX電話ではなくサイト上で完結

- 実在庫数を表示でき、在庫管理がラクに

備品の発注をネットショップでの買い物のように簡単にでき、受注内容もラクに管理できるようになります。

分析・売上アップ

ネクストエンジンの標準機能にも店舗ごとの売上確認や特定商品の売上確認といった分析機能はありますが、自動で売上レポートを作成したいことはありませんか?

また、ネクストエンジンには受注確認メールや発送完了メール等の自動メール送信機能もありますが、さらに一歩踏み込んで売上につながる仕組みがほしいという方におすすめのアプリをご紹介します。

ダッシュボード

ネクストエンジンで蓄積されている「いつ・どこで・誰が・何を購入したか」という受注データを集計・加工し、モール・カートを横断した分析レポートを作成できます。

- 全体サマリー

- 店舗分析

- 商品分析

- 新規リピート分析

- モール横断LTVとリピート率

など、さまざまな設定で柔軟にデータを自動で表示することができます。

料金は月額18,000円(税抜)で、ご利用中のユーザー様からは

いままで社内の定期報告の資料作りに時間を奪われていましたが、ダッシュボードを共有して話すだけで済み、自分がやるべき仕事に集中できるようになりました!

とのお声をいただいています。

自社の分析についてさらにコンサルサポートが必要な場合には有償ですがECコンサルサービスのご利用も可能です。

連携系アプリ

ネクストエンジンアプリにはモール・カートや他のシステムと自動連携するためのアプリもそろっています。

Shopify用自動連携アプリ

Shopifyの受注データの取り込みや出荷情報の自動反映、在庫連携を自動化できます。アプリ料金は無料です。複数のShopify店舗との連携が可能です。

これからShopifyでの運営を検討している、という方にはこちらの記事もご参考にしてください。

送り状システムB2クラウド連携アプリ

ヤマトの送り状システム「B2クラウド」に出荷情報をワンクリックで連携できるアプリです。

面倒なCSVダウンロード、アップロードが必要なくなり、簡単な操作で送り状発行ができます。納品書やピッキングリストの出力も可能です。ネクストエンジンからの出荷作業をよりスムーズにできるようになります。

料金は月1,000件までは無料で、1,001件目から1枚あたり20円かかります。

メルカリShops連携

メルカリShopsの受注データの取り込みから、出荷情報の自動反映、在庫連携、商品ページの作成・更新を自動化できます。アプリ料金は無料です。

これからメルカリShops出店を検討している、という方にはこちらの記事もご参考にしてください。

RSL自動連携アプリ

ネクストエンジンとRSL(楽天スーパーロジスティクス)の出荷業務を完全自動化するアプリです。

出荷依頼や出荷実績反映を自動化できるので、土日や定休日でも出荷依頼が可能になります。RSLから出荷しない商品を除外することもできるので、複数倉庫を利用している場合も安心してお使いいただけます。

RSLの導入をこれから検討しているという方は、以下の記事でRSLについいて解説していますのでチェックしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回はネクストエンジンのアプリの中でも人気のものを中心にご紹介しました。日々のEC運営がよりラクに効率化・自動化するためにも、アプリもぜひ利用してみてください。

他のアプリも気になる方は以下のネクストエンジンアプリストアからアプリを検索・詳細を確認することができます。

自社の運用ではどんな使い方がいいのか相談したいという方は、以下からお気軽にネクストエンジンにお問合せください。

EC運営をはじめる際、まずは楽天市場やAmazonといったECモールへの出店を検討する方も多いのではないでしょうか。

様々なECモールがあるなかで、どのモールが自社に適しているか調べるのは大変です。

そこで今回はECモールのメリット・デメリットといった基本から、各ECモールの費用・特徴を比較します!どのECモールに出店しようか迷っている方はぜひ参考にしてください。

ECモールとは

ECモールは1つの大きなサイト(プラットフォーム)上で複数の店舗がオンライン販売しているタイプのECサイトです。

国内モールでは楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングが代表的です。

ECモールは自社でECサイトを作成するのと比べ費用も安く抑えられ、比較的手軽に短期間で出店できます。モール自体の集客力を利用できるという利点もあります。

ECモールと自社ECの違い等については以下の記事で詳しく解説しています。

ECモールの種類

ECモールにもいくつか種類があります。それぞれの特徴を確認していきましょう。

出店形式のテナント型

テナント型ECモールとは、大型ショッピングモールのなかにたくさんの店舗が出店している様子をイメージしていただけると分かりやすいと思います。

楽天市場やYahoo!ショッピングがこちらのタイプで、自社ECサイトまでの自由度はないものの、各店舗の独自性を出しやすくなっています。

出品形式のマーケットプレイス型

マーケットプレイスが「市場」という意味であるとおり、マーケットプレイス型のECモールは、大きな市場に「商品を出品する」タイプです。代表例ではAmazonが挙げられます。

マーケットプレイス型のECモールでは、ユーザーは出店店舗を意識することは少なく、あくまで商品を検索して購入するため、店舗側は独自性を出すことが難しいです。

一方でマーケットプレイス型のモールでは、出品者側は商品をサイトに登録するだけで簡単に販売することができます。

ECモールのメリット

ECモールのメリットを見ていきましょう。

集客力が高い

楽天市場やAmazonなどのECモールは、モール自体の知名度が高く、そこに出店することでECをはじめたばかりの店舗でも、モールの信頼性に乗っかることができます。自社ECサイトのように一から宣伝を行う手間が省け、一定の集客が期待できます。

なお、ECサイトの集客については以下で詳しく解説しています。

出店まで短い期間ではじめられる

自社ECサイトをゼロから構築するとなると、サイトデザインのコンセプトなど決めなくてはいけないことが多く、立ち上げに時間を要しやすいです。

ECモールであれば、一定のフォーマットに従って設定していけば出店可能になるため、出店モールによって差はありますが、審査期間を含めても比較的短い期間で販売を始めることができます。

また、ECサイトをゼロから構築する必要はないため、初期投資が少なく済むのもポイントです。

サポート体制が充実している

ECモールに出店するとECモールが提供している様々なサポートを受けることができます。物流サービスやコンサルティングサービスなどを提供しているECモールも多いです。

大半のモールはセールやイベントを定期的に開催しているため、EC初心者でもそうした販促イベントに参加することで売上アップにつなげることができます。

ECモールの注意点

ECモールに出店する場合、自社ECでの展開と比較して、制約やコストといった面で注意しておきたい点があります。

自由度は低め

ECモールでは一定のルールに沿って手軽に出店でき、セール等のイベントもモールの戦略に乗っかることができます。

ただ、その分サイトデザインの制約があり、セール等のイベントの販売戦略も出店モールの方針に沿って行われるため、独自の施策は打ちにくく、自由度は低くなります。

価格競争になりやすい

同業他社のライバルと同じECプラットフォーム上で販売することになるため、同じ商品や類似商品同士はどうしても価格競争になりやすいです。

競合との差別化が難しい

ECモールでは多くの出店者が存在するため、自社商品が埋もれてしまうことがあります。

上に挙げた「自由度が低い」、「価格競争になりやすい」につながることではありますが、その制約のなかでどう自社商品を目立たせるか、出店サイト内でのSEO対策や広告施策などが重要となってきます。

手数料がかかる

ECモールでは出店手数料が発生します。モールによっては初期費用が無料の場合もありますが、販売手数料がかかります。

加えて、より集客力を上げるためにモール内広告を出稿する際にはそのコストもありますので、自社ECと比較すると初期費用や手数料がかさみやすいです。

ECモール比較!

ここからは各ECモールの費用や特徴を具体的に比較していきます。今回は主要モールの楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングに加えて、auPAYマーケット、Qoo10、メルカリShopsを比較します。

| 楽天市場 | Amazon | Yahoo!ショッピング | au PAYマーケット | Qoo10 | メルカリShops | |

| 初期費用 | 60,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 月額料金 | 25,000~130,000円 | 4,900円 ※大口出品の場合。小口出品の場合は無料。 | 無料 | 4,800円 | 無料 | 無料 |

| 販売手数料 | 2~7% ※プランと売上高によって変動 | 5~15% ※Amazonデバイス用アクセサリは45% ※小口出品では1商品あたり100円 | 無料 | 4.5~9% ※決済手数料率含む | 6~10% | 10% |

| 特徴 | 知名度が高く、ユーザー数も多い。大型セールやイベントでの集客・売上アップが見込める。 | 知名度が高く、集客力も高い。マーケットプレイス型で手軽に出品できる。 | ストアポイント原資負担など売上やサービス利用に応じて別途手数料がかかるが、3大モールの中でコストが一番かからない。 | au経済圏のユーザーがメイン。 | 初期費用と月額料金が無料。10~30代の女性、コスメ等に強い。 | 初期費用と月額料金が無料。メルカリユーザーを対象に販売できる。 |

楽天市場

楽天市場は国内最大級の規模を誇るECモールです。

楽天グループは知名度も高く、楽天グループ共通のポイント「楽天ポイント」やQRコード決済「楽天ペイ」があり、ポイント還元率の高さなどでもユーザーから高い支持を得ています。

楽天市場では出店の際の審査がしっかりしており、基準をクリアした店舗だけが出店できます。他のモールと比較して出店審査が厳しいことで、ユーザーから購入店舗に対しての安心感や信頼が得られるという側面もあります。

初期費用やランニングコストが他のECモールと比べて高いため、ある程度のコストは受け入れる必要がありますが、楽天市場の大型セールやキャンペーンに参加することができ、集客力も期待できます。

楽天市場はテナント型モールであり、テナント型の中でもデザインやレイアウトの自由度があり、自社の個性を出しやすいと言えるでしょう。

楽天市場については楽天RMSやRSL、広告等については以下のリンクから過去の記事をご覧いただけます。

https://next-engine.net/ecblog_tag/ecblog_tag-155/

Amazon

Amazonはマーケットプレイス型の代表的なECモールで、楽天市場同様に知名度が高く、モールから一定の集客が見込めます。

出品方法も大口出品と小口出品の2種類があり、ECを始めたばかりの小規模な事業者にも手軽に始められやすい設定です。

ただし、ページデザインに自由度はなく、すでにブランド力のある人気商品や、知名度の高い商品が向いていますが、他社との差別化が付きにくい分、価格競争になりやすい面もあります。

Amazonについては過去にFBA(フルフィルメント by Amazon)などについても解説しています。詳しくは以下のページをご覧ください。

https://next-engine.net/ecblog_tag/amazon/

Yahoo!ショッピング

Yahoo!ショッピングはLINEヤフー株式会社が運営するテナント型モールです。

楽天市場とAmazon,Yahoo!ショッピングの3つ合わせて「3大モール」、「主要モール」と呼ばれています。

Yahoo!ショッピングの特徴は初期費用と月額費用の安さです。いつも決まったECモールで購入するユーザーも多いため、Yahoo!ショッピングユーザーに訴求するにはYahoo!ショッピングに出店し、より多くのユーザーとの接点を持つ必要があります。

すでに楽天市場やAmazonに出店し、次の出店先としてもYahoo!ショッピングはコスト面でもハードルが低いです。

また、ECモールでは原則外部リンクの掲載を禁止されていますが、Yahoo!ショッピングでは自社サイトや他社モールなどの外部リンクを張ることができます。日本最大のポータルサイト「Yahoo! JAPAN」からの流入も期待できるため、集客のチャネルとしても活用できます。

Yahoo!ショッピングについては過去に広告やヤマトフルフィルメントの代替サービスなどについても解説しています。詳しくは以下のページをご覧ください。

https://next-engine.net/ecblog_tag/yahoo/

auPAYマーケット

auPAYマーケットはKDDIグループが運営するECモールで、約2,500万人というauユーザーを中心に販売できます。

auユーザーに対して、全国約2,500店舗あるauショップでau PAYマーケットの利用促進、新規会員獲得を行っており、オンラインとオフライン両方からの集客がされています。

利用者層は30~50代が中心で、若年層向けよりも成年・中年層向けの商材を扱うEC事業者に適しているといえるでしょう。

Qoo10

Qoo10はeBay Japan合同会社が運営するマーケットプレイス型のECモールです。

利用ユーザーの約80%が女性ユーザーで、10~30代の若年層にアプローチしやすく、コスメや女性向けファッションアイテムなどの商材に強みがあります。低価格のものや韓国コスメが人気で、安さを求めているユーザーが集まっており、高価格の商材はあまり向いていません。

3カ月に1度開催するイベント「メガ割」や「メガポ」はテレビCMやSNSでの宣伝に力をいれているため大きな話題になりやすく、出店店舗の売上アップも見込めます。

3大モール(楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピング)に比べると集客力は弱いため、商材の相性を踏まえて出店を検討するとよいでしょう。

メルカリShops

メルカリshopsは、月間2,000万人以上の利用者がいる国内最大のフリマアプリ「メルカリ」に法人ショップ出店ができるマーケットプレイス型のECモールです。

2021年からサービスを開始し、スマホ1つで誰でも簡単にメルカリ内にネットショップを開設できます。出品方法もメルカリと同様で、メルカリに慣れている方はなじみやすく、IT知識や経験がなくても簡単に設定が可能です。

また、メルカリの集客力を利用することができる上、初期費用・月額費用が無料なため、ネットショップ初心者でも安心で始められます。

ハンドメイト作品のクリエイターや、野菜や果物といった生鮮食品の生産者など、今まで自分で販売をしてこなかった方にも出店しやすいのが特徴です。

メルカリShopsについて詳しくは以下のページもご覧ください。

https://next-engine.net/ecblog_tag/ecblog_tag-200/

ECモールと自社ECを両方運営できる?

各ECモールの特徴を解説してきましたが、出店するECモールを1つに絞らず、多店舗運営することがお客様との接点をより増やす近道です。

もちろんECモールだけでなく、自社ECも展開できれば、それぞれの利点を活用できます。

そうは言っても人手も増やせないし、多店舗運営は業務量が増えそうで踏み切れない……

そんな悩みを抱えている方におすすめなのがEC一元管理システムの導入です。

ECモールも自社ECもまとめて管理!EC一元管理システムとは

EC一元管理システムとは、ECのバックヤード業務である受注管理や在庫管理、商品登録といった業務を効率化・自動化するシステムです。

複数の店舗運営であっても、それぞれの店舗に担当者を付け、それぞれ別々に管理する必要はなく、まとめて1つの管理画面で管理できるようになります。

EC一元管理システムの各社サービス比較については以下の記事も参考にしていただければと思います。

対応モールも業界最大級!ECモールの一元管理ならネクストエンジン

各社様々なEC一元管理システムがありますが、なかでもECモールへの出店を検討中の方におすすめしたいのが「ネクストエンジン」です。

ネクストエンジンのおもな機能は

など。

初期費用0円、月額基本料金3,000円からはじめられ、店舗がどれだけ増えても、使った分だけの従量課金制です。

ECをはじめたばかりの方や小規模事業者の方から、多店舗運営をされている方まで幅広いEC事業者様にご満足いただける料金設定となっています。

ネクストエンジンはAmazonや楽天市場といった主要モールはもちろん、対応モール・カートは業界最多を誇り、将来的にさらに店舗を増やしたいとなった場合にも対応できます。

実際に導入されたユーザー様からは「お客様との接点を増やすために始めた多店舗展開が、販売チャネルの拡大にも繋がり結果として売上げアップにもつながりました」とのお声をいただいています。

さらに詳しい内容は以下のページをご覧ください。

なお、インタビューは動画でも以下からご覧いただけます。

ネクストエンジンについての詳しい資料は以下から無料でダウンロードできます。ぜひお気軽にご活用ください。

業務に必要な物品の受発注状況や数量を適切に管理する備品管理は、あらゆる企業で行われています。

売り上げに直接つながるものではありませんが、備品管理を効率化することで、ミスや無駄をなくすことが可能です。

今回はそんな備品管理についてその重要性から基本的なやり方を解説し、備品管理をラクにするツールもご紹介します。

\ネクストエンジンの備品管理とは/

詳しくはこちらのページをチェック!

備品管理とは

備品管理とは、社内で利用する備品の数量・状態を把握し、適切に管理していくことです。

「備品」は経費の仕訳上では、”消耗品費の基準に該当しない、耐用年数1年以上、取得価格10~20万円未満のもの”を指しますが、本記事ではより一般的な定義である

官庁・会社・学校などで、業務に必要なものとして備えつけてある物品。

引用元:goo辞書

を対象とします。

ですので、POPやのぼり等の販促品や、飲食店で使用する使い捨てのカトラリー、梱包に使うガムテープや段ボールといったものも含みます。

社内のオフィス用品の発注・数量管理であったり、全国に支店を置く企業・店舗が各支店のスタッフの制服を管理する、というものまで、扱うものは異なれど、あらゆる業種業界で行われているのが備品管理業務です。

備品管理の重要性

備品管理を適切に行うとどういった効果が見込まれるのでしょうか?

重要なポイントとして、以下の3点が挙げられます。

- 業務効率がアップする

- 発注ミスなど無駄をなくせる

- セキュリティ強化にもつながる

それぞれ詳しくみていきましょう。

業務効率がアップする

備品が適切に管理されていると、必要な時に迷わず利用でき、業務も効率よくスムーズに進みます。

しかし、もし備品が所定の場所に見つからなかったり、そもそも所定の場所がなく、在庫の有無や発注の有無がわからない状態だったりすると、毎回状況を確認する手間と時間が余計にかかってしまいます。

また、備品発注が属人化されていると、担当者が不在だと備品のありかや在庫状況がわからなくなってしまいます。

誰が見ても状況が把握できるようになっていれば、例えば店舗のアルバイトスタッフでも一定の条件で備品補充できるようになるなど、より効率よく運営できます。

発注ミスや無駄をなくせる

どこに何が保管されているかがすぐ分からない状態だと、二重発注や過剰在庫につながりやすいです。その場合、余分な在庫を置くスペースも必要です。

適切に備品管理がされていると、備品の数量も適正に保つことができるため、無駄な経費を削減することができます。

セキュリティの強化につながる

備品の中には機密情報や個人情報が含まれていることもあります。パソコンだけでなく、顧客リストを出力した紙のファイルを保管している会社も多いのではないでしょうか。

こうした備品の無断の持ち出しや紛失を防ぐうえでも備品管理は重要です。

また、備品管理がずさんな状態だと、備品の紛失や社内盗難が発生してもすぐに気付けない可能性も高くなります。

適切な備品管理は不正の早期発見・防止にもつながるのです。

備品管理の基本的な方法

備品管理の基本として、まず社内の備品の現状把握をしたあと、備品管理の台帳を作成する必要があります。

備品管理台帳は、紙の台帳のほか、エクセルファイルや、備品管理システム・アプリを利用することもできます。

備品管理台帳の作成・記載する項目

どういった備品を管理するかによって重要な項目は多少異なりますが、多くの場合、備品管理台帳に必須項目としては以下の情報を記入します。

- 管理番号

- 物品名

- カテゴリー

- 利用状況(プロジェクター等貸出するもので貸出中、未使用、修理中等の状況を記入)

- 在庫点数

- 保管場所

- 購入日もしくは作成日

- 購入点数

また、備品によってはより詳細な項目を追加するのもよいでしょう。

- メーカー名

- シリアルNo

- 保証期間

- 耐用年数

- 資産科目

- 取得価額

日常的に使用するものであれば、最終購入日から〇日後、〇カ月後には補充が必要になるなど、台帳を参照することで、補充予測を立てることができるようにもなります。

固定資産として減価償却が必要な備品であれば、購入日や取得価格も重要になってきます。

いずれにしても、どういった項目を記入するかは、職場の状況に応じて追加・調整する必要があります。

備品管理の運用ポイント

漏れのない備品管理のためには、押さえておきたいポイントがあります。備品管理台帳を作成していても、運用方法をしっかり決めておかないと効率が悪くなってしまいます。しっかり押さえておきましょう。

運用ルールを決める

「備品購入・廃棄時には上長の承認を得る」

「注文した備品が届いたらすぐエクセルの備品管理台帳に記入」

等々、まず運用ルールを決めておくと、記入漏れや発注の重複を防ぐことができます。

また、置き場所についても、決まった保管場所を決めておくことで、どこに何があるか担当者でなくてもわかるようになります。

必要な範囲に周知

複数の社員・スタッフが利用する備品を管理するためには、当然のことながら運用ルールや保管場所を周知しておく必要があります。

発注した備品が届いても、保管場所がわからず、別の場所に放置されてしまって見つからない……などということがないように、必要な範囲の社員・スタッフへの周知を充分に行いましょう。

定期的な棚卸を行う

備品管理台帳でしっかり管理・運用していても、実際の在庫とデータが合わないことは起こりえます。棚卸作業は実際の保管場所で確認して行いましょう。

半年に一度など定期的に棚卸を行うことで、貸し出したまま行方不明になっている備品や、破損して使えない状態の備品に気づき、「必要な時に使えない!」といった事態を避けることもできます。

備品管理で直面する課題

多くの企業で紙やエクセルなどの表計算ソフトで備品管理をしていると思いますが、手動で備品管理を行っていくのには限界もあります。

手書きでの記入ミスやエクセルデータの打ち間違いなど、人為的ミスが発生しがちです。また、担当者が不在だと状況が分からなかったり、業務が止まってしまうという業務の属人化も起こりやすいです。

また、本部が複数の支店の備品をまとめて管理しているような場合、受発注状況や在庫管理を毎回管理するのは大きな手間となってしまいます。

そんな課題を解決してくれるのが、備品管理システムやアプリです。

店舗運営の備品管理・受発注も「ネクストエンジン」!

一元管理システム「ネクストエンジン」のアプリを使えば、店舗運営で必要な販促グッズやトレーやスプーンといった備品の発注・受注と在庫管理を簡単に行うことができます。

ネクストエンジンはネットショップの受注管理システムと聞いたことがありますが、備品管理もできるの?

はい、ネクストエンジンはネットショップ運営の受注管理や在庫管理、商品登録を効率化・自動化するシステムですが、アプリを使って備品管理システムとしてもご利用いただけます!

ネクストエンジンのアプリなら、備品管理は以下のことができます!

- 備品の注文べージを簡単に作成・編集

- 備品発注をメールやFAX電話ではなくサイト上で完結

- 実在庫数を表示でき、在庫管理がラクに

など

備品の発注をネットショップでのお買い物のように簡単でき、受注内容もラクに管理できるようになります。

料金もネクストエンジンの基本料金3,000円とアプリ料金5,000円をあわせた月額8,000円※でご利用いただけます。(※受注件数201件からは従量課金。BtoBオーダーアプリを利用)

詳しくはネクストエンジンでできる備品管理のページをご確認ください。

中小企業・小規模事業者にとって、コストの面で新しいシステムの導入に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?

そんな事業者の方におすすめなのが補助金や助成金の活用です。補助金を利用することで例えば通常費用の最大1/5でシステムが導入できることも…!

そこで今回は、ECサイトに利用できる補助金を解説します。2024年度の内容から変更になった点もありますので、ぜひ参考にしてみてください。

(※本記事は2025年4月現在の情報をもとに作成しています。最新の正確な情報は経済産業省や商工会議所の提供する情報をご確認ください。)

▼申請サポート付き!IT導入補助金でおトクにネクストエンジンを導入しませんか?

補助金と助成金の違いは?

「補助金」と似た言葉に「助成金」がありますが、その違いはご存じでしょうか?両者は目的や管轄が異なります。

まず助成金は、厚生労働省の管轄で、雇用や労働環境の改善を目的としています。要件を満たせば、原則受給することができます。

一方、補助金は、経済産業省の管轄で、新規事業の支援や地域復興、公益につながる事業の促進を目的としています。要件を満たし、審査で採択となれば受給することができます。審査で評価の高い順に採択者が決まります。つまり、要件を満たしていても、採択されない場合があるということです。

2025年度もIT導入補助金はショップ開設に使えない?

2023年まではECサイトの制作にもIT導入補助金が利用できましたが、2024年から対象外となりました。「IT導入補助金2025年」でも対象外となっていますので、注意が必要です。

ECサイト制作は利用できませんが、インボイス対応の受発注システムの導入は引き続き利用可能です。EC運営のバックヤード業務をシステムで自動化・効率化したいという事業者の皆さんはぜひ制度を上手く利用してください。

また、今年度の拡充点としては、補助対象経費として、導入関連費(保守サポートやマニュアル作成等の費用に加えて、IT活用の定着を促す導入後の”活用支援”も対象化)も対象となりました。

詳細についてはこちらのページ(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_it.pdf)もご確認ください。

EC事業者が利用できる補助金

EC事業者が利用する補助金で一番有名なものはIT導入補助金ではないでしょうか。

IT導入補助金以外では、ECサイト制作で利用できる補助金制度もあります。それぞれの概要をご紹介します。

IT導入補助金2025

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

基本的には要件はそれほど厳しくはなく、申請しやすいため人気がある補助金制度です。EC事業者にとっては、業務効率化や売上アップのためにぜひ活用したい制度です。

対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は、IT導入補助金の公式サイトの「ITツール・IT導入支援事業者検索ページ」から検索することができます。

補助金の枠は

- 通常枠

- インボイス枠(インボイス対応類型)

- インボイス枠(電子取引類型)

- セキュリティ対策推進枠

- 複数社連携IT導入枠

に分かれており、EC事業者が利用されるものの例として、インボイス枠(インボイス対応類型)利用で、会計・受発注・決済ソフトやPC・タブレット・レジ等のハードウェア導入費用を最大4/5補助というものがあります。

注意点として過去にはネットショップ開設等の「ECサイト制作」も対象となっていましたが、2025年度も引き続き対象外です。

申請から交付までのスケジュールは各募集枠によって異なりますが、先ほど例に挙げたインボイス枠(インボイス対応類型)の場合、2025年4月現在の時点で7月18日の第3次締め切り分まで公表されています。それ以降のスケジュールは随時IT導入補助金公式サイトの事業スケジュールページにて更新されていきますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。

なお、インボイス枠(インボイス対応類型)の第3次締め切り分の例でいうと、下の表のようなスケジュール感となっています。申請締め切りから40日程度で交付決定が決まる予定です。

| 申請締め切り | 2025年7月18日 (金) |

| 交付決定日 | 2025年9月2日 (火) (予定) |

| 事業実施期間 | 交付決定~2026年2月27日 (金) 17:00(予定) |

| 事業実績報告期限 | 2026年2月27日 (金) (予定) |

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成したうえで、販路開拓や業務効率化に取り組むことを支援する制度です。申請には商工会議所や商工会が発行する事業支援計画書が必要になります。

以下に該当する法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)は常時使用する従業員の数が5人以下

- 宿泊業・娯楽業では常時使用する従業員の数が20人以下

- 製造業その他では常時使用する従業員の数が20人以下

ECサイトの構築などの場合なら「通常枠」での申請となり、補助額は通常枠で上限50万円で2/3の補助率で、賃金引上げ枠等は上限200万円で2/3の補助率となっています。

補助対象として、機械装置等費(補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等)、ウェブサイト関連費(ウェブサイトやECサイト等の開発、構築、更新、改修、運用に係る経費)、展示会等出展費(展示会・商談会の出展料等)、新商品開発費(新商品の試作品開発等に伴う経費)や資料購入費(補助事業に関連する資料・図書の購入費用等)などがあり、経費対象が広く使いやすい補助金といえるでしょう。

注意点として、ウェブサイト関連費は「補助金交付申請額および交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4(最大50万円)が上限」で、ウェブサイト関連費のみによる申請はできない点です。

今後のスケジュールや詳細は小規模事業者持続補助金のウェブサイトをご確認ください。

事業再構築補助金

事業再構築補助金とは、ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とした補助金制度です。

事業再構築補助金の申請には、認定経営革新等支援機関から事業計画書の確認を受けることが必須要件の1つになっています。数百万~数千万(事業計画によっては最大1.5億)と補助額が大きい分、審査のハードルが高めです。

補助枠の種類としては、以下のとおりです。

- 成長分野進出枠(通常類型)

- 成長分野進出枠(GX進出類型)

- コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)

EC事業者が利用する対象事業としては、システム構築費(設備、専用ソフトの購入やリース等)、クラウドサービス利用費が挙げられ、活用イメージとして、衣料品の実店舗のみの運営を行っていた事業者が、ネットショップ店舗運営を開始し、全国に商品販売をするというケースも含まれます。

事業再構築補助金に採択された場合、補助金を実際に受け取れるのは事業の取り組み期間終了後です。補助事業実施期間は、通常枠は交付決定日から12カ月以内です。

事業化状況の報告は、補助事業完了日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間行う必要があります。

今後の最新スケジュール等は以下の事業再構築補助金の公式サイトで確認ください。

補助金を利用するときの注意点

補助金を利用する前に知っておきたい注意点があります。

審査に落ちるケースもある

要件を満たせば原則給付される助成金と異なり、補助金の場合は採択件数や予算が決まっているものが多く、要件を満たしていても審査に落ちることもあります。

多くの補助金では、応募件数が採択件数を上回っています。提出する書類で、充分にアピールすることができないと審査を通過することができません。提出書類の内容がとても重要になります。

補助金が下りるまでには手間と時間がかかる

補助金申請後には審査があり、補助金の入金は採択から1~2カ月程度かかるものが多いです。

また、提出書類も採択されるためにしっかりとした内容にする必要があるため、作成に手間がかかります。

補助金の支給は事業実施後が多い

補助金は基本的に実施後の後払いです。つまり、申請する事業の総額費用をまず自社で準備する必要があります。

また、交付決定前に発注・契約・費用の支払い等を行ってしまうと、補助金の交付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

1つの事業に申請できるのは1つの補助金のみ

原則同じ事業に複数の補助金を利用することはできません。逆に言えば、1つの事業者が複数の事業を申請する場合、それぞれの事業で補助金を申請することは可能です。

まとめ:自社に適した補助金を利用してEC運営を成功させよう!

いかがでしたでしょうか。EC運営に利用できる補助金はIT導入補助金をはじめ、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金などがありますので、自社に合った補助金を上手く利用していきましょう。

なお、自社で補助金申請を行うのが難しい場合には、申請をサポートしてくれるサービスもありますので、そういったサービスを上手に利用するのもおすすめです。

※ 申請サポート付き!補助金でネクストエンジンをおトクに導入する方法はこちら

IT導入補助金も対象!EC運営効率化なら一元管理システム「ネクストエンジン」

補助金を利用したEC運営の効率化を検討中の方におすすめなのは、EC一元管理システム「ネクストエンジン」です。ネクストエンジンを利用することで、自社ECから複数の出店モールまで、全店舗分の受注を一元管理し、出荷業務の効率化するなど、日々のEC運営をラクにすることができます。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおり。

など。

対応モール・カートは業界最大級で、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングの主要モールはもちろん、将来的に出店店舗を増やしていきたい方にも柔軟に対応することができます。

ネクストエンジンの料金は従量課金制で月額3,000円から導入できます。

以下から無料の資料がダウウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

ネットショッピングが特別なことではなくなった昨今、自分もネット販売を始めてみたいと感じている方も多いのでは?

本記事ではそんなこれからネットショップを開業しようしている方に向けて、個人でネット販売を行う際に知っておきたい点やおすすめのネットショップツールなどをご紹介します。

なお、以下のページでは、本業は別に持ちつつネットショップ運営を1人ないし2人で成功させている方たちにインタビューしています。こちらもご参考ください。

個人でネットショップは運営できる?メリット・デメリットは?

現在手軽に導入できるツールやシステムが増えてきており、個人でのネットショップ運営は以前よりもやりやすくなっています。

ただし、個人で行うからこそ押さえておきたいポイントもあります。まずメリット・デメリットをチェックしておきましょう。

ネットショップを個人で運営するメリット

大きなメリットの1つは、基本的に1人で運営するため、業務上の人間関係に煩わされることなく、自分のペースで運営できる点です。また人件費も抑えられます。

時間に融通が効くため、平日の本業の後や、家事や子育て中でも対応がしやすく、うまく運営することができればライフワークバランスが取りやすいです。また、ネット環境があれば、地方在住でも自宅を拠点に運営が可能です。

ネットショップを個人で運営するデメリット

デメリットとしては、個人で行っているため、基本的に業務を自分が行わないといけない点です。集客施策や新商品のアイデアなども人手がない故に限定的になりやすいです。

また、順調に受注が増えてきたり、モール等のセールで通常より受注が急増したとき、効率的な業務運営ができていないと延々と出荷作業に追われてしまう…といったことも起こりがちです。

個人でネットショップ運営を行う人は増えているなか、よく耳にするのが「意外と肉体労働が多い」「体力勝負」ということです。

自分1人ですべてを抱え込まず、便利なツールやシステムを上手に利用して、無理のないEC運営を目指していきましょう。

個人でネット販売するやり方・大切なポイント

ここでは、ネット販売を始める際のポイントを解説します。

販売商品やショップのコンセプトの設定する

商品選びは、ショップ名や販売戦略など、今後の方向性を左右する重要なポイントです。まず最初にネットショップで取り扱う商品やジャンルを決めておきましょう。

なお、ターゲットが幅広い商品は競合も多いので注意が必要です。これから業界に新規参入するネットショップ初心者が価格競争で勝つのは難しいため、差別化を意識しながら商品を選びましょう。

販売する商品が決まった後は、販売ターゲットや解決するニーズなど、具体的にコンセプトを決めましょう。コンセプトが曖昧だと、誰からも魅力を感じてもらえないショップになってしまうためです。

コンセプトは、取り扱う商品の市場を調査し、顧客層のニーズを分析して決めるとよいでしょう。例えば、アクセサリーを扱うのであれば、アクセサリーを身につける人の特徴を洗い出し、どのようなシーンで着用するのかなどを考えます。コンセプトが決まったら、コンセプトに沿ったショップ名をつけてください。

仕入れ先・方法の決定

ショップ名やコンセプトが決まった後は、商品の生産方法や仕入方法を決めます。それぞれの考え方を解説するので、ぜひ参考にしてください。

仕入販売かオリジナル商品かを決める

商品を用意する方法として、他社が生産した商品を仕入れる方法とオリジナル商品を生産する方法の2つの選択肢があります。

仕入販売は、商品を企画する手間や費用を省けますが、オリジナル商品のように差別化ができません。

一方、オリジナル商品は、企画に多くの手間や時間がかかるので、初心者にはハードルが高いといえます。オリジナル商品を効率よく生産したい場合は、既存メーカーの知恵や技術を活用する、OEM生産を行うのもひとつの手です。

OEMについては、以下の記事で解説していますのでこちらもご参考ください。

商品の仕入方法を決める

商品の仕入方法は多岐にわたるので、自社サイトに適した方法を模索することが大切です。ネットショップで商品を仕入れる方法の例として、以下などが挙げられます。

- メーカーと直接契約して仕入れる

- オークションサイトやフリマアプリから仕入れる

- 仕入れの専門サイトで仕入れる

- ドロップシッピングを活用する

まず、仕入れの量や安定性を重視するなら、メーカーと直接契約して仕入れる方法がおすすめです。契約の難易度は、メーカーによって異なりますが、契約さえできれば安定した仕入量を確保できます。

中古やアウトレット品などを仕入れる際は、オークションサイトやフリマアプリを活用しましょう。掘り出しものを安価で仕入れられれば、利益率を高められます。

一方、仕入相場の調査を行いながら幅広い商品を仕入れたい方は、仕入専門サイトを利用するのがおすすめです。

ドロップシッピングは、注文が入ってからドロップシッピング業者を介して商品を仕入れる方法で、メーカーが直接購入者に商品を配送してくれます。自社で在庫を抱えないため、在庫リスクや管理の手間を削減できるのがメリットです。自宅等、広い在庫保管スペースを準備しにくい個人での運営にはやりやすい手法かもしれません。

ドロップシッピングについては、以下でも詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

出店方法を選定する

どういった形でショップを出店するかを決めましょう。様々な方法がありますが、個人でネットショップを運営する場合、おすすめの方法は大きく分けて2つあります。

- モールに出店する

- 自社ECサイトとしてカートを利用する

個人でネット販売する際におすすめのモール

モールとは、楽天やAmazon、Yahoo!ショッピングに代表されるような形態のサイトで、1つのプラットフォームにたくさんのショップが出店しています。

実店舗で1つのショッピングモール内にたくさんの店舗が入店している状態をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。

モールでのおすすめは楽天やAmazon、Yahoo!ショッピング、また、個人で初期費用を低く押さえたい場合には、初期費用が無料のメルカリShopsがおすすめです。

メルカリShopsについては以下の記事で詳しく解説しています。

個人でネット販売する際におすすめのカート

個人で自社ECサイトとしてカートを利用したい場合のおすすめは初期費用・月額費用が無料の

などが挙げられます。

BASEはスタンダードプランであれば初期費用・月額費用が0円で、商品販売時に決済手数料3.6%+40円、サービス利用料が3%です。

STORESはフリープランは初期費用・月額費用が0円で、決済手数料が5%です。

まずは無料で試してみたいという方におすすめです。

決済方法を決める

ネットショップでの決済方法には、以下が挙げられます。

- クレジットカード

- コンビニ払い

- 代金引換

- 銀行振込

- QRコード決済

- あと払い(ペイディ)

ECサイトへの訪問者は、普段使用している決済方法が使えないと、サイトを離脱してしまう可能性が高まります。販売機会の損失を防ぐためにも、サイト利用者のニーズに沿った決済方法を用意しておくことが重要です。

配送方法・料金の設定を決める

配送業者によって価格設定が異なるため、自分が扱う商品に適した配送業者を選ぶことが大切です。また、商品の大きさや種類によって、配達に適した業者は異なります。

例えば、小型かつ軽量な商品であれば郵便局に依頼するのがおすすめです。レターパックなどを利用すれば、比較的安い料金で配送してもらえます。

一方、一定以上の大きさの商品や割れ物は、専門の配送業者に任せるのがおすすめです。ヤマト運輸や佐川急便などに任せるとよいでしょう。なお、ヤマト運輸であれば、冷蔵や冷凍での配送にも対応しています。

集客方法について

ネットショップを出店後、自動でお客さんが集まってはきません。出店モールによってはモールの集客力にある程度頼ることはできますが、そうした中でも集客施策はかかせません。

ネットショップ運営の集客で一番即効性が高いものは広告運用ですが、費用がかさみやすい施策でもあるため、ウェブ広告の仕組みやコツを理解するまではSEOやSNSなど、無料でできる集客施策からはじめるのがよいでしょう。

【関連記事】

個人でネット販売する際に必要な手続き

開業届と青色申告の申請

個人でネットショップを立ち上げて運営する際は、開業届や青色申告の申請も事前に済ませておきましょう。開業届は、事業を開始してから1カ月以内、青色申告の申請は開業届を提出してから2カ月以内と国税庁が定めています。

申請しなくても罰則などはありませんが、青色申告の申請をしておくと、所得税の計算時に最大65万円の控除が適用されます。大きな節税効果が期待できるので、個人事業として本格的にネットショップを運営していくのであれば、ぜひ申請しておきましょう。

なお、開業届と青色申告の申請は、最寄りの税務署に直接提出する方法のほか、郵送やe-Taxでも行えます。

国税庁のホームページより、各種申請書類をダウンロードし、任意の方法で提出しましょう。

販売に必要な資格・許可証など

取り扱う商品の種類によっては、各種許認可や届け出が必要です。許認可が必要な例を以下にまとめましたので、確認しておきましょう。

| 販売ジャンル | 販売商品 | 必要な許可・資格 | 申請先 |

| 中古品 | PC、スマートフォン、カメラなど | 古物商許可 | 所轄の警察署 |

| 食品 | 肉、魚、菓子、パンなど | ・食品衛生責任者資格 ・食品衛生法にもとづく営業許可 | 各都道府県の食品衛生協会所轄の保健所 |

| お酒 | ワイン、ビール、日本酒など | ・通信販売酒類小売業免許 ・酒類製造免許(自分で製造する場合) | 所轄の税務署 |

| 化粧品 | 化粧水、香水、スキンケア商品など | ・化粧品製造販売業許可 ・化粧品製造業許可(自分で製造する 場合) | ・所轄の保健所 ・各都道府県の薬務課 |

上記は一例なので、自分が取り扱う商品で許認可が必要ないか、念の為確認しておきましょう。

個人でのネットショップ運営を失敗しないためのポイント

まず個人でネットショップ運営をする場合、初期費用をなるべく抑えることが大切です。

おすすめのモール・カートでもお伝えした通り、利用するツール・システムの初期費用や月額利用料は少ないものでスタートしましょう。

その他たとえば、商品撮影で使用するカメラはスマホで撮影して、画像加工は無料のCanvaといったツールを利用することもできます。光の入り方やピントに気を配るなど、コツを抑えることでスマホでも魅力的な画像を撮ることができます。

商品撮影についてさらに詳しくは以下のページからプロ直伝の解説をご確認ください。

また、ネットショップ運営をはじめたばかりの段階では、在庫を抱えすぎないよう発注数量には注意が必要です。

ブランド力がもともと高いショップを除けば、大半の場合ネットショップ開始当初から受注量が急増することはあまりなく、在庫を抱えすぎることで在庫リスクが高まってしまうためです。とくに個人でのネットショップ運営では、在庫を保管する場所も限られるため、適正な発注を心がけましょう。

手入力で行う在庫管理には限界があるため、なるべく早い段階でシステム導入し、作業の効率化・自動化を行うことが大切です。

【参考】

まとめ

今回は個人でのネットショップ開業のメリットやデメリット、やり方のポイント等について解説しました。

はじめてネットショップ運営を行う場合には、なるべくコストをかけずにスタートすることが大切です。ただ、個人での運営は「1人で行うのにも業務は幅広くあり、忙しすぎる」という事態になりやすいです。

効率よく、ラクにEC運営をするためには、次にご紹介するEC一元管理システムを導入するなど、ツールやシステムを上手く利用して売上をアップさせていきましょう。

ネット販売を効率化するならEC一元管理システム「ネクストエンジン」!

個人でのネット販売を効率化するならEC一元管理システム「ネクストエンジン」をおすすめします。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおり。

料金は初期費用0円で、月額3,000円からの(受注件数に応じた)従量課金制と分かりやすいワンプランです。上記おもなすべての機能をお使いいただくのはもちろん、多店舗運営で手間になってくる複数店舗の商品登録作業をラクにするために、商品登録機能だけ利用(従量課金なし、3,000円のみ)といった使い方も可能です。

対応モール・カートも業界最大級で、おすすめモール・カートで紹介したような主要モールやメルカリShops、BASEやSTORESといった初期費用・月額費用無料のカートはもちろん、多くのモール・カートに対応しており、将来的に多店舗運営を目指していく際にも安心してお使いいただけます。

ネクストエンジンを実際にご利用中のお客様の中には、本業の合間にネットショップ運営を効率的に行い、成功されている方も多くいらっしゃいます。

「(ネクストエンジンを導入して)とても助かっています。在庫を一元管理し、受注処理から出荷指示までのフローの約99%を自動化できました」「もっと早くネクストエンジンを知りたかった!」とのお声をいただいています。

ご興味を持たれた方は以下から無料で資料ダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

楽天市場、Amazonと並んで主要モールと呼ばれるYahoo!ショッピング。

Yahoo!ショッピングでは、初期費用や月額システム利用料などが無料のため、小規模事業者や個人事業主も出店しやすい特徴があります。

今回はそんなYahoo!ショッピングに出店中もしくはこれから出店を予定している事業者の皆さんに向けて、SEO対策から広告ノウハウまで、Yahoo!ショッピングでの売上アップ方法を解説します!

なお、本記事の内容は、ECモールの支援実績を多数持つECコンサルタントである喜屋武祐氣氏による講演(※)に基づいて構成しています。ECコンサルティングのお問合せはこちらから。

※2023年11月1日(水)開催の「年末商戦を制するためにYahoo!ショッピングでやるべきこと」

SEO対策は売上アップに外せない重要ポイント

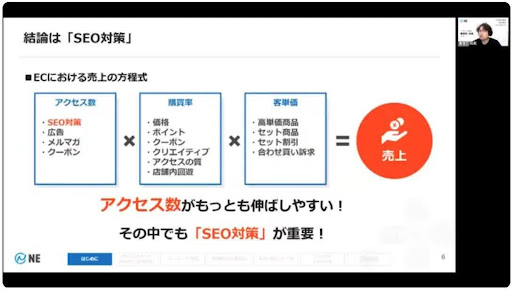

Yahoo!ショッピングに限らず、ECサイトにおいて売上を伸ばすための方程式は、

アクセス数×購買率×客単価で表されます。

自分のショップを訪れてくれる顧客の人数(アクセス数)、うち何割の人が商品を購入してくれるか(購買率)、顧客が一度の購買で支払う平均額(客単価)を掛け算した値が売上を左右します。いずれかの値を向上させようとした場合に、最も改善策が取りやすいものは「アクセス数」です。

つまり、アクセス数を伸ばすためにSEO対策を施し、できるだけ検索結果の上位に表示されるように工夫をすることが、売上アップにつなげる有効な施策ということになります。

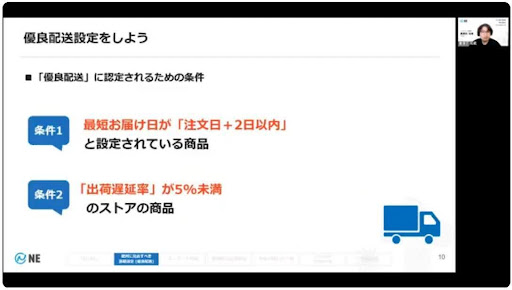

「優良配送」への設定は必須

Yahoo!ショッピングでは、「優良配送」に対応している商品が優遇され、検索結果の上位に表示されるようになっています。

優良配送とは、正午までに注文すると指定エリア内なら最短翌日~翌々日までにお届けするという配送方法の設定です。購入者に対して配送のスピードや信頼性をアピールできます。

優良配送に認定されるための条件は2つ。最短お届け日が「注文日+2日以内」に設定されていること。出荷の遅延率が5%未満のストアが提供している商品であることです。

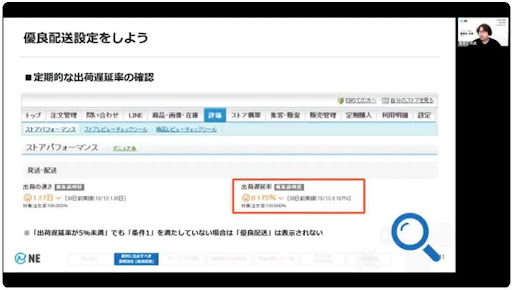

出荷遅延率のパーセンテージは管理画面「評価」タブのストアパフォーマンスで確認することができるので、少なくとも週に一度は見直して確認するようにしましょう。

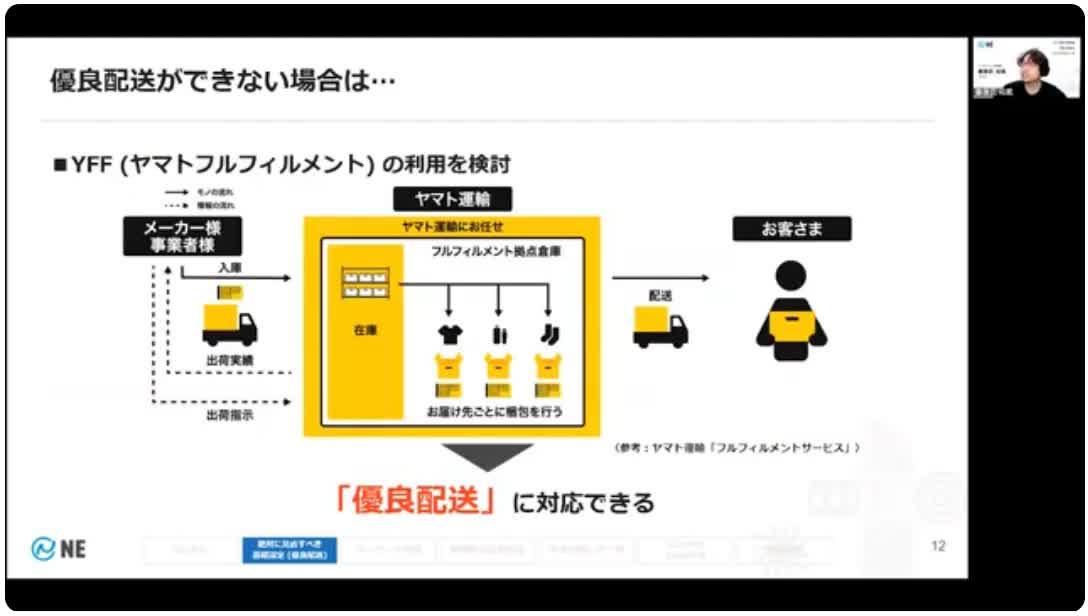

優良配送の条件を満たすのが難しいという場合は、ヤマト運輸が提供している在庫型倉庫サービス「YFF(ヤマトフルフィルメント)」を利用するのも一つの手です。ヤマト運輸の物流拠点に商品を保管して、入庫以後の棚入れ・受注から出荷までの物流業務をヤマト運輸に代行してもらえるサービスです。

このサービスを利用すると優良配送に対応できることに加えて、出荷関連の作業負担がなくなり販売業務に集中できるようになります。

【こちらもご参照ください】

検索されやすいキーワードを盛り込む

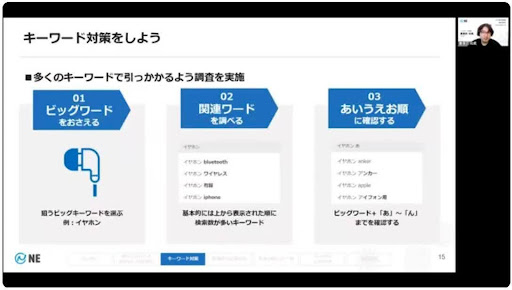

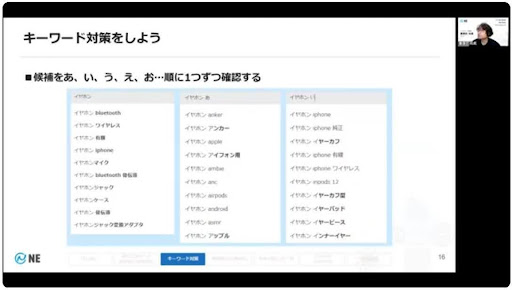

具体的なSEO対策としては、より多くの検索キーワードにひっかかりやすくする「キーワード対策」が重要です。現在どのようなワードでよく検索されているのか、まずは検索を試して調査してみることをお勧めします。

最初に自分のショップで取り扱っている商材のビッグワード(検索でよく使われる汎用的な言葉)を入力してからスペースを打つと、サジェストワードと呼ばれる関連ワードが並びます。検索数が多い言葉が一覧表示されるので、これらのキーワードを確認しておきます。