EC業務の現場において顧客や商品の情報をシステムに反映させる受注業務ですが、手間がかかる上、毎日行うルーティン業務となるためできる限り効率化を図りたいですよね。

結論からいうと、受注業務を効率化するには自動化するのが一番です。

そこで本記事では、毎日の受注業務を効率化するために行う自動化について方法や、メリットなどを解説していきます。

受注業務を手作業やFAXで行う場合の課題

顧客や商品の情報をシステムに反映させ、発送業務を行うための受注業務を手作業やFAXで行う場合、手間がかかるなどのさまざまな問題点があります。

ここでは、その問題点について解説していきます。

課題① ミスやトラブルが起こりやすい

受注業務を手作業で行う場合、電話で注文を受け、情報を入力する方法や、FAXでの注文をファイリングする方法などが挙げられます。

しかし、電話での注文は聞き間違いや入力ミス、FAXでは転記ミスなどの人的ミスが起こりやすいのが現状です。

手作業で行う以上、どれだけ注意をしていてもミスが発生してしまう可能性があります。

課題② 時間や手間がかかり効率が悪い

注文情報をシステムに反映させるために、FAXなどに記載されている内容を手作業で入力することが多い受注管理業務ですが、入力の手間に加えてチェックも慎重に行わなければならず、時間がかかってしまいます。

また、電話で注文を受けるとなれば、専用のオペレーターを配置しなければならないため、多くの人員も必要です。

このように受注業務を手作業で行う場合は、多くの人員を受注業務に割くことになるため、効率が悪いといえます。

課題③ 書類の仕訳や保管が大変

顧客や注文情報が記載されているFAXは個人情報が記載されているため、安易に廃棄できません。

そのため長期の保管が必要となり、保管する場合の仕分けなども必要です。

書類を保管するために大量のスペースが必要となる場合もあるため、保管場所の確保や仕分けなどにも時間がかかってしまうでしょう。

課題④ 業務が属人化しやすい

受注業務は単純作業であるがゆえに、担当者によって独自の効率化をする方法などがあり、属人化が進む傾向にあります。

同じ取引先から注文を受ける際に、対応方法が毎回異なっていては不信感を持たれる可能性もあるでしょう。

担当者が変わる度に業務の引き継ぎ内容が変わり、作業工程やチェック項目が増え、効率が悪くなる可能性もあるので注意が必要です。

課題⑤ テレワークの導入が進まない

コロナ禍においてテレワークの導入は企業にとって重要な課題です。

しかしFAXをオフィスで受信する場合は、出社しなければ書類の確認や入力が行えないという問題に直面します。

そのためテレワークを導入しにくいという点も、受注管理業務を手作業で行う際の課題といえるでしょう。

受注業務の効率化に必要な自動化について解説

受注業務は手作業で行うと時間や手間がかかってしまいますが、自動化することでそれらの問題を解決できます。

ここでは受注業務の自動化について解説をしていきます。

受注業務の効率化には自動化が必要

受注業務を効率化する一番の方法は自動化を進めることです。

手作業の課題で紹介した、

- 時間や手間がかかる

- ミスが起こりやすい

といった問題を解決し、人手不足の解消にも繋がります。

空いた時間やスペースを他の業務に向けることができるため、売上の向上も見込めるでしょう。

業務フローを見直し、生産性を上げることも大事ですが、人間の力で行う効率化には限界があるため、自動化をおすすめします。

受注業務の中で自動化できる作業と自動化の方法

受注業務の中で自動化できる作業は限られており、主にFAXの受信時や情報をシステムに反映させる時などに自動化を行うことが可能です。

自動化する方法は大きく分けて2つあるため、ここからはそれぞれの方法について解説します。

注文書や見積書などを自動で読み取り管理する

注文書などのデータを受信し、その情報を管理システムに自動で反映させることが可能です。

そのため手動で受注管理を行う必要がなく、多くの工数を削減できるでしょう。

注意点として、自動化を行うには事前に定めたルールが前提になるため、ルール外のことが記載されている場合は対応できない可能性があります。

また、手書きで記載されているFAXなどは自動で読み取れない可能性もあるため、そのような場合は入力された内容の確認を手作業で行う必要があります。

受信サービスを活用してFAXによる受注を自動化

クラウド型のFAX受信サービスを活用することで、インターネット上でFAXを受信できるようになり、Webブラウザを通してクラウド上に蓄積されたFAXの受信データを確認できます。

FAX受信サービスを設置する際、FAXの回線に専用アダプターを差し込むタイプであれば、専用アダプターからクラウド上のサーバーにデータを送信できるため、FAX番号の変更なども必要ありません。

受信後、システムに情報を取り込む際は手入力で行う必要がありますが、件数が少ない場合やFAXの内容を都度確認しなければならない場合などは、受信サービスの活用でも十分効率化を図れるでしょう。

受注業務を自動化するメリット5選

受注業務を自動化するメリットは、ミスの削減や業務の効率化などさまざまです。

ここではそれぞれのメリットについて解説していきます。

①人的ミスの削減につながる

受注業務を手作業で行う場合、聞き間違いや見間違い、入力ミスなどさまざまなミスが起こる可能性があります。

しかし自動化を進め、注文情報を自動でシステムに連携させる仕組みにしておけば、手作業で入力をする必要がありません。

そのため、受注業務の自動化は人的ミスの削減に貢献します。

②複数の部署間での連携がスムーズになる

受注業務を手作業で行う際、件数が多くなると作業が滞り、その後の作業に支障をきたす恐れがあります。

しかし自動化することで作業が進むことはもちろん、システムを一元管理することで部署間での不要なやり取りも減り、連携もスムーズになるでしょう。

部署間の連携は、顧客へ商品が到着するまでのリードタイムに直結するため、効率化を図りたい要素のひとつです。

③顧客満足度の向上に期待できる

顧客満足度はリピーターを増やし、売上の向上を目指す上で、重要な指標です。

受注業務の自動化はミスの削減や業務の効率化、在庫管理の精度向上などに繋がります。

スピーディな納品や誤配送の防止によって、顧客満足度の向上が見込まれるため、受注業務の自動化は大切です。

④在庫管理ミスによるロスを減らせる

EC倉庫では日々さまざまな商品の発送や入荷を繰り返すため、在庫の増減が激しく、正確な在庫を常に把握するのは大変です。

しかし受注業務を自動化し、注文情報などを在庫管理システムと連携させることで、在庫の増減がリアルタイムで反映されるため、在庫の適正管理に繋がります。

また受注業務を自動化することで、欠品を防ぎ、販売機会のロスを防ぐことも可能です。

⑤業務のスピードをUPさせることができる

電話での商品受付や手作業による情報入力は手間がかかります。

自動化によって、これらの作業がなくなれば、今まで受注業務に費やしていた人員を他の作業に回すことも可能です。

無駄な作業を省き、全体的な人員不足を解消することによって、商品発送までのリードタイムを短くすることに繋がります。

受注業務の自動化には注意点や問題点も

受注業務の自動化にはさまざまなメリットがありますが、同時に注意点や問題点も存在します。

ここでは、自動化による注意点や問題点について解説していきます。

一部業務のみ自動化しても大きな効果は期待できない可能性がある

1つ目は一部業務のみを自動化しても大きな効果は期待できない可能性があるという点です。

例えば、注文のFAXをインターネット上で確認できるように自動化したとします。

しかし、注文情報をシステムに取り込む作業は手作業で行う必要があるため、結局は手間がかかり、想定していた通りの効率化を実現できない可能性があります。

またFAXだけではなく、メールや電話、他のシステムなどを複数使用している状況であれば、ひとつのシステムのみを自動化しても効果は薄い可能性があるため、自動化させた媒体に受注窓口を絞るという対応なども効率化には必要です。

ツールの導入にはコストがかかる

2つ目の注意点はツールの導入にはコストがかかるという点です。

受注業務の自動化に限らず、新しいシステムの導入には費用が必要です。

導入しても思った通りの効果が得られず、効率化に至らなかったとなれば、結果的にコストのみがかさむ可能性もあるでしょう。

このような事態を避けるためにも、システムの販売会社と相談しながら慎重に導入を検討する必要があります。

受注業務の自動化には受発注システムの導入がおすすめ

受注業務の自動化には受発注システムの導入がおすすめです。

弊社(NE株式会社)が運営している「ネクストエンジン」は受注業務の自動化を可能にします。

主な機能は下記の通りです。

- 注文ごとにステータスを自動で割り振れる

- オフライン注文の管理にも対応

- サンクスメールなどの自動送信

- 入出金処理

- ピッキング指示の作成

など

また受注管理業務だけではなく、倉庫連携や商品登録の効率化なども可能です。

受注管理業務を効率化したい、ECサイト運営を自動化したい、と考えている方はぜひ導入を検討してみて下さい。

受注管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:受注業務を自動化し、効率化を図ろう!

受注業務を手作業で行うと、ミスが発生する可能性を排除できず、作業に手間がかかるなどの問題点が存在します。

その問題を解決するためには、受注業務の自動化は欠かせません。

受注業務を自動化するためには受発注システムの導入が特におすすめです。

その中でも特に「ネクストエンジン」はおすすめですので、今回の記事の内容を踏まえて、受注業務の自動化を進めてください。

メールやFAX・電話での受発注業務の効率化や負担軽減が課題、という企業は多くいらっしゃいます。現在はスタッフのがんばりでなんとかなっても、データの手入力や目視確認ではヒューマンエラーは避けられません。また、特定のスタッフにしか業務ができない業務の属人化も発生しやすいです。

そんな課題を解決する方法として受発注システムの導入が挙げられます。

本記事では、受発注システムの導入メリットやEC事業者におすすめのシステムについて解説します。システム選びに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

なお、以下のバナーからは、EC事業者向けの受注管理システム(一元管理システム)を比較した資料をご覧いただけます。

受発注システムとは?どのようなことができる?

受発注システムで人的ミス削減&業務効率化できる

受発注システムは、FAXや電話、メールで行っていた受発注業務に関する処理をオンライン上でできるシステムです。

受発注システムを導入することで、手入力で行っているとどうしても発生してしまうヒューマンエラーを削減し、作業にかかる時間も短縮できます。また、発注側が自由な時間に発注できるようになるため顧客満足度を向上させる側面もあります。

受発注システムはEC事業ではどのように活用される?

受発注システムは、EC事業者にとってさまざまな業務効率化に活用できます。

たとえば、受注処理においては下記のような業務の効率化に活用できます。

- 注文後のサンクスメールの自動送信

- ピッキング指示書の自動作成

- 納品書や見積書、請求書などの作成

など

このように受注側は、さまざまな場面で業務効率化を図ることが可能です。

今まで手入力で行ってきた受注処理を行う手間を省くことにより、効率化だけでなく、ペーパーレス化も実現できます。

発注側と双方で同じ情報を共有しやすくなり、納品書や請求書も作成しやすくなるでしょう。

なお、受注管理業務については以下の記事で詳しく解説しています。

発注側では下記のような業務の効率化が可能です。

- 発注数の自動計算できる

- 各倉庫と連携でき在庫数を簡単に把握できる

- 発注書の簡単作成

など

発注側でも、今まで手入力で行ってきた発注作業が全てシステム上でできるようになるため、管理業務の効率化を図れるでしょう。

受発注システムを導入するメリット5選

受発注システムを導入するメリットは多くあります。

業務効率化が図れるのはもちろん、ペーパーレス化やミス・トラブル防止など、さまざまな恩恵を受けられるはずです。

それでは、受発注システムを導入するメリットについて詳しく解説していきます。

メリット① 受発注や確認作業にかかる手間を削減できる

受発注システムを導入することによって、受発注や確認作業にかかる手間を削減できます。

受発注や確認作業を手作業で行うと、予想以上に時間がかかるものです。

電話やFAX、メールを活用し受発注業務を行うことになるため、文字が不鮮明だったり、電話の言い間違いがあったりなど、ヒューマンエラーも発生する可能性があります。

しかし、受発注システムを導入することで、それらの手間を効率良く削減でき、システム上での作業がメインとなるため、ヒューマンエラーも軽減できます。

メリット② 月次決算を早めに行うことができる

受発注システムを導入することで、月次決算を早めに行えます。

手作業で月次決算を行う場合、請求書と納品書にズレや誤りがないかなどを確認しなければなりません。

規模によっては確認作業で数日を要することもあるため、月次決算が遅れる可能性もあるでしょう。

しかし、受発注システムを導入することにより、リアルタイムで取引情報が共有できます。

請求書と納品書もシステム上で連携されているため、確認作業などを短縮でき、月次決済の作業効率化が可能です。

メリット③ 必要書類のペーパーレス化を促進できる

EC事業を行うにあたってさまざまな書類が必要となります。

受発注システムを導入していない場合、それらの書類を全て保管しなければならず、保管場所などの確保が必要です。

請求書や納品書といった重要な書類もあるため、紛失しないための工夫なども必要です。

特に面倒なのは、過去の書類を確認しなければならないときでしょう。

大量の書類の中から目的の書類を探し出すことは手間と時間がかかります。

しかし、受発注システムを導入することにより、システム上で全て管理できるのでペーパーレス化の促進が可能です。

メリット④ ミスの削減やトラブルの防止につながる

手作業、手入力で受発注を行う場合、何かしらのヒューマンエラーが発生する可能性があります。

ミスやトラブルを引き起こした分だけ修正や対応に割く手間と時間がかかるため、スムーズに受発注行うためには、どれだけトラブルを減らせるかも重要です。

そんな場合でも、自動反映などの機能を活用することでヒューマンエラーを未然に防げる可能性があります。

また、発注履歴などもシステム上に保管されるため、情報共有や確認しやすいのもポイントです。

メリット⑤ 顧客満足度の向上を実現できる

受発注システムは顧客満足度の向上にも役立てられます。

どのような業界でも顧客満足度を高めることは重要なことですが、多種多様なニーズに対応することはそう簡単なことではありません。

ただ、受発注システムを導入することによって、顧客満足度を高められる可能性があります。

例えば、受注から発送までの自動化・効率化を行うことで、発注までにかかる時間を削減でき、購入者のもとにすぐさま商品を届けることが可能です。

急ぎの発注や小ロットの発注など、普段の発注に加えてイレギュラーな発注にもすぐさま対応できるようになることも、受発注システムを導入するメリットといえます。

受発注システムを導入する際の注意点も確認しておこう

受発注システムにはさまざまなメリットがあるとはいえ、注意点もあります。

事前にどのような注意点があるのかを確認することも大切です。

それではここからは、受発注システムを導入する際の注意点について解説します。

注意点① 取引先数によっては大きな効果が期待できない

受発注システムは取引先数が多いほど真価を発揮しやすいシステムですが、取引先数が少ない場合は手作業で事足りる可能性があります。

そもそも手作業でそれほど大きな問題を感じていない場合は、受発注システムを導入したからといって、大幅な業務効率化を行えない可能性もあるでしょう。

そのため、受発注システムを導入する際は、システムを導入することでどれだけのコスト削減に活用できるかなども考慮して選びましょう。

注意点② 取引先の同意を得る必要がある

受発注システムを活用する場合は取引先もシステムを使用することになるため、自社だけでなく、取引先にも同意してもらわなければいけません。

つまり、受発注システムを導入する場合、自社だけで進められない点には注意が必要です。

取引先がシステムなどを導入しておらず、電話やFAXなどのやり方に慣れている場合は、導入することに抵抗を感じる可能性もあります。

また、取引先が受発注システムを導入していたとしても、同じシステムを導入しているとは限りません。

そのため、導入を検討している場合は事前に取引先にも確認し、トラブルなどが起こらないよう慎重に進めましょう。

注意点③ 導入にあたってコストがかかる

最後に、受発注システムを導入するにあたって忘れてはならないことは、毎月発生するコストです。

受発注システムは利用できる機能によって毎月のコストが変わるため、多機能なシステムを求めるほど毎月のコストがかさみます。

初期費用もかかるため、必要となるコストを把握し、導入するシステムを選ぶようにしましょう。

コストを可能な限り抑えるためにも、自社に必要な機能は何かを見極め、複数の受発注システムを比較し、導入するシステムを選ぶことがおすすめです。

中には、一定期間無料で利用できる受発注システムもあるため、使用面に問題がないか確認してみてもよいでしょう。

自社に合う受発注システムの探し方・比較ポイントを解説

受発注システムのメリットと注意点がわかったところで、自社に合う受発注システムの探し方や比較ポイントを知る必要性があります。

ここからは、自社に合う受発注システムの探し方や比較ポイントについて解説します。

導入実績などの情報を参考に、取引先への導入も考えたうえで選ぶ

受発注システムを導入する時は、導入実績などの情報を参考にしながら、取引先への導入も考えた上で選ぶ必要性があります。

受発注システムは自社だけでなく取引先も導入する必要性がある以上、双方にとって安心して活用できるシステムでなければなりません。

どのような企業が導入しているのか、どのような機能やサービスがあるのかといった情報を比較することが大切です。

自社や取引先の業界で有名なものを選ぶ

どの受発注システムを選べばいいのか迷った場合は、自社や取引先の業界で有名なものを選ぶこともおすすめです。

有名な受発注システムであれば、さまざまな企業で導入されている可能性が高く、取引先も導入を検討しやすくなるでしょう。

また、知名度もあり導入数も多いシステムだと、なにか導入後にトラブルが発生したとしても情報を集めやすく、すぐに対応できるかもしれません。

まずはどのシステムが自社の業界で有名なのかを調査し、機能面やコスト面などで比較するようにしましょう。

誰でも簡単に操作できるものを選ぶ

受発注システムは確かに利便性が高いですが、直感的に操作できるかどうかも重要です。

せっかく初期費用をかけてまで導入したにもかかわらず、操作性が悪く使いこなせないようでは意味がありません。

導入企業が簡単に操作できるものを導入することが望ましいため、まずは簡単な操作性でシンプルな機能を搭載した受発注システムを選ぶことがおすすめです。

たとえば無料トライアルを利用したり、デモ体験や事前の操作講習を受けたりして、実際の操作感を調べることが大切です。

サポート体制が豊富なものを選ぶ

受発注システムを活用している時に、何らかの不具合やトラブルなどが発生する可能性は十分にあります。

そのような時でも、サポート体制が充実している受発注システムであれば、安心して導入できるでしょう。

操作性に関する問い合わせやシステムの不具合などに迅速に対応してもらえるかどうか、そしてサポート窓口の選択肢が多いかどうかも重要です。

メールや電話など、窓口が多いほど利用しやすいでしょう。

システムによって特徴は異なるため、サービスや機能も比較し、導入するシステムを選択しましょう。

EC運営効率化ならEC一元管理システム「ネクストエンジン」!

ここまで受発注システムを導入することについて解説しましたが、システム選びの際には、そのシステムが得意とする業界・業種(ECサイト向け、飲食店向け、メーカー向けなど)と自社の業態が合っているかご確認ください。

EC事業でのシステムをお探しでしたら、ぜひEC一元管理システム「ネクストエンジン」がおすすめです。

ネクストエンジンを導入することで、EC運営にまつわるさまざまな業務の効率化を図れます。

ここからは、ネクストエンジンのおすすめできるポイントについて紹介します。

おすすめポイント① 各店舗の注文を自動で振り分けてくれる

ネクストエンジンでは、各店舗からの注文を自動で振り分けてくれる機能が付いています。

例えば、取り込んだ注文を「対応が必要な注文」と「すぐに出荷できる注文」に自動で振り分けてくれるため、手作業で振り分ける手間や時間を省くことが可能です。

振り分け条件は店舗ごとに設定することができる上に、電話やFAXといったオフライン注文にも対応しているため、注文対応の効率化を図れるでしょう。

おすすめポイント② メールの自動送信機能で作業効率アップ

受信したメールを、その都度返信していくのは手間と時間がかかります。

しかし、ネクストエンジンでは、メールの自動送信機能があるため、サンクスメールなどを送信する手間と時間を削減できることもポイントです。

自動送信できるメールは、以下の通り。

- サンクスメール

- 発送予定メール

- 発送連絡メール

- フォローメール

以上のメールを自動送信してくれるため、作業効率化を図れます。

おすすめポイント③ さまざまな倉庫と連携できるため在庫管理をしやすい

ネクストエンジンはさまざまな倉庫と連携できます。

そのため、ネクストエンジンひとつで、在庫全ての把握が可能です。

倉庫ごとへの発注指示なども、ネクストエンジン上で完結できるため、倉庫ごとに連絡をとり指示を出す必要もありません。

倉庫によっては完全自動化できるケースもありますので、管理業務の削減をしたい方はぜひ利用してみてください。

おすすめポイント④ 店舗ごとの在庫情報を自動で連携できる

最大の販売チャンスを逃さないようにするには、店舗ごとの在庫情報を把握しておく必要があります。

しかし、在庫をいちいち調べていると、確認作業に時間を取られてしまい、結局販売チャンスを逃してしまうかもしれません。

しかし、ネクストエンジンを導入すれば、店舗ごとの在庫情報を自動で連携できるため、在庫状況をすぐに把握できます。

キャンセルや返品、交換、不良品などの在庫変動が起きても、すぐに対応できるため、管理コストを削減できるでしょう。

おすすめポイント⑤ 商品登録の一括登録が可能

さまざまな商品をシステムに登録する際に、ひとつずつ登録していたのでは、時間がいくらあっても足りませんよね。

そこでネクストエンジンを活用することで、登録する商品の一括登録ができるようになります。

複数の店舗へ商品を一括で登録できるだけでなく、既存の商品ページの情報更新もできることも大きなポイントです。

商品画像なども一元管理できるため、より業務効率化を実現できるでしょう。

受注管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできるため、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:受発注システムを導入し、EC業務を効率化しよう

受発注システムは既存のシステムを一新させ、業務効率化が図れる利便性が高いシステムです。

商品や倉庫の一括管理やメールの自動送信など、さまざまな機能を活用することで顧客満足度や売上の向上に繋げられます。

しかし、システムにはさまざまな種類があるため、慎重に選ばなければいけません。

スムーズに取引するためにも、簡単な操作性か、サポート体制は充実しているか、導入実績などを比較し、どのようなメリットがあるかを確認し、導入を進めてください。

これからEC運営を始めようとしている方や、すでにEC運営が軌道に乗り、事業をもっと拡大したい方の中には、在庫管理や商品の発送などをアウトソーシングする「フルフィルメントサービス」を検討したことがある方も多いかと思います。

しかし、在庫管理や商品発送を代行してくれる物流会社は多く、どう選んだらいいかわからないという方や、そもそもフルフィルメントサービスについてよく理解できていないという方はいませんか?

本記事では、フルフィルメントサービスについての概要から導入メリット・選び方について解説していきます。

フルフィルメントサービスとは?

フルフィルメントサービスとは、外部の物流業者が商品の保管を行い、お客様が注文した商品の発送までの一連の作業を代行して行うサービスです。

また、フルフィルメントサービスとよく誤解されることが多い3PLとの違いについても解説していきます。

フルフィルメントサービスとは、EC業務のすべてまたは一部の代行業のこと

近年では機械化が進んでいるとはいえ、商品の出荷作業などはどうしても人手が必要となってしまいます。

事業拡大に伴い、注文を自社で捌ききれない場合などに重宝するサービスです。

フルフィルメントサービスの主な業務内容

フルフィルメントサービスの主な業務内容は、商品の入荷・検品処理、在庫管理、受注処理、梱包・発送処理、返品処理などの物流に関わる業務とECサイトの構築や運用、カスタマーサポートに至るまでの多岐に渡ります。

入荷してきた商品に不備がないか検品を行い、商品の保管場所はロケーションと呼ばれる番号を振って管理することが一般的です。

注文が入れば、ロケーションから商品を集めるピッキングを行い、梱包はお客様の要望に応じてギフト梱包なども対応してくれます。

繁忙期は出荷作業の遅れが懸念されますが、人材の管理なども行うため、事前に伝えておけば出荷の遅れを未然に防ぐこともできるでしょう。

間違えやすい3PLとの違い

3PLの正式名称は3rd Party Logisticsと呼ばれ、品質を向上する目的で物流業務を外部業者に委託する企業の戦略を指します。

フルフィルメントサービスと同じサービスだと感じられるかもしれませんが、物流に関わる業務のみを委託する3PLに対して、フルフィルメントサービスはECサイト構築・運用保守、決済処理やカスタマーサポートなどを含むすべてのバックヤード業務を委託できるため、ここが相違点となります。

フルフィルメントサービス導入で得られる3つのメリット

フルフィルメントサービスを導入することで商品の開発に専念できたり、スペースや人件費を節約できたりと得られるメリットは豊富です。

ここではとくに大きな3つのメリットについて解説していきます。

空いたリソースで事業拡大に注力できる

お客様に万全の状態で商品をお届けするためには注意しなければいけない工程がいくつも重なるため、時間や人材といったリソースを多く消費します。

そこで、フルフィルメントサービスを活用し、物流に関わる業務を外部業者に任せてしまうことで必要なリソースを外部に委託でき、空いた分のリソースをコア業務に集中させることが可能です。

企業の売上をアップさせるために商品開発やマーケティング戦略に集中することができ、事業の拡大につなげられるでしょう。

クオリティ向上による顧客満足度アップにつながる

物流業務には商品のピッキング、検品、梱包から発送までたくさんの工程が存在しますが、ここでのミスは顧客の信用を失う危険があるため、絶対に避けたいところです。

素早く注文通りに商品が到着すること、丁寧な梱包やギフト対応、クレームへの真摯な対応が顧客満足度を上げることにつながります。

フルフィルメントサービスを活用し、物流業務をプロに任せることでクオリティが向上し、顧客からのリピート購入を見込めるでしょう。

人件費や倉庫代などの管理費用が縮小でき、高収益化が狙える

商品の入出荷を行う物流業務では大量の人手が必要となるため、人件費が高額になりがちです。

また、商品を保管する倉庫にも多額の固定費が掛かってしまいます。

人件費や倉庫代などは作業を効率化させたり、保管効率を上げることで削減することができるため、フルフィルメントサービスを活用し、物流のプロに効率化を任せられる点もメリットでしょう。

フルフィルメントサービス導入で受ける2つのデメリット

上記ではフルフィルメントサービスを導入するメリットについて説明しましたが、自社で物流業務を行わないことによるデメリットも存在します。

ここではとくに考えられる2つのデメリットについて解説します。

自社にノウハウが蓄積されにくい

1つ目のデメリットとしては、自社にノウハウが蓄積されにくいことです。

物流の業務を自社で行う場合は、作業の内容を見直すなどをし、業務の効率化を行っているうちにノウハウが蓄積されていきます。

しかし、これらの業務を外部に任せているため、後から自社で物流の業務対応を行う方針に変わった場合は業務フローを整えることが難しくなるでしょう。

そのため、フルフィルメントサービスを導入する場合は、これらの可能性も考慮した上で、長期的な目線で検討することが大切です。

顧客との直接的な接点が減り、声やニーズが把握しにくい

2つ目のデメリットは顧客の声やニーズを把握しにくいことが挙げられます。

カスタマーサポートなどの業務を外部に委託することで、苦情や問い合わせなどを顧客から直接受け取る機会が無くなり、商品の問題点に気づくタイミングを逃す可能性があるでしょう。

顧客のニーズに沿った商品開発やサービスを展開していくことは、事業の拡大に欠かせない要素のため、違った方法で顧客の意見を取り入れることも考えるべきだといえます。

フルフィルメントサービスを導入すべきタイミング

ここまでフルフィルメントサービスについて解説しましたが、事業の規模によっては導入しない方がよい場合もあります。

そこでここからはフルフィルメントサービスを導入するべきタイミングの例について解説をします。

発送業務に忙殺され、商品開発などの他業務に手が回らなくなってきた時

商品の人気が上昇し、注文が殺到することはEC事業者にとって嬉しいことですが、忙しくなった分、人や時間を発送業務に回さなければいけません。

発送業務にはたくさんの工程があるため、人手不足を感じることも多いでしょう。

しかし、商品の開発など他の業務に手が回らない状態になってしまっては、企業の成長の可能性を止めてしまうことになりかねません。

そのため、人手不足を感じたタイミングはフルフィルメントサービスを導入する機会といえます。

商品数の増加に伴い、受発注などの管理業務が煩雑してきた時

商品数が増加してくると、保管するスペースが拡大したり、食品の場合は消費期限の管理など注意する項目が増えたりするため、在庫管理も難しくなります。

また、商品の注文が増え、発送業務が忙しくなると、ピッキングや梱包作業時にミスをする可能性も高まるでしょう。

そのため、商品数が増加し管理が大変になってきたと感じる場合は、自社の負担を軽くし顧客からの信用を守るという観点からも、フルフィルメントサービスの導入を検討するべきでしょう。

フルフィルメントサービスを選ぶ時の2つのポイント

フルフィルメントサービスを提供している業者は無数にあるため、その中から1つの業者を選ぶことはとても難しく感じるかもしれません。

そこでここからはフルフィルメントサービスを選ぶ際に、とくに大切なポイントを2つ紹介します。

既存のシステムとの連携やサポート体制が自社にあっているか

ECサイトの運営をすでに行っている場合は、商品の受注管理や発送指示などをシステムを用いて管理しているかと思います。

その場合は、自社で使用している既存のシステムと統合し、問題なく業務を行ってもらえるかを事前に確かめておきましょう。

また、自社が求めるシステムへのニーズに対応できる範囲も、フルフィルメントサービスを提供している業者によって異なるため、サポート体制についてもしっかりと把握しておく必要があります。

自社の商品にあった保管場所、料金体系かどうか

商品の保管場所はフルフィルメントサービスの業者を選ぶ上でとても重要なポイントです。

衣類や革製品などはカビが生えてしまったり、食品については味を損ねる原因となったりと顧客からの苦情につながる危険性があるため、保管場所などの管理方法は事前にしっかりと確認しておきましょう。

また、料金体系については、サービスを提供している企業によってさまざまです。

例えば、発送費用は注文1件当たりなのか、商品1点当たりなのかで大きな差があるため、単価や単位についてもしっかりと確認しましょう。

なお、各フルフィルメントサービスについて詳しくは以下の記事でも解説しています。ぜひこちらも参考にしてください。

ネクストエンジンならフルフィルメントサービスとの連携も!

「EC運営業務を委託したいけど、管理状況などは自分達にも見えるようにしたい」とお考えの方は、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてください。

ネクストエンジンはEC運営にかかせない受注管理や在庫管理といった業務の自動化や効率化に活用できるシステムです。

Amazon FBAマルチチャネルや楽天スーパーロジスティクス(RSL)、ヤマト運輸のフルフィルメントサービスとの連携はもちろん、さまざまな倉庫・WMSに対応しています。

カスタマイズ性にも優れており、アプリを活用することでさまざまな機能を追加できます。

また、ネクストエンジンが対応しているモール数はAmazonや楽天市場といった主要モールはもちろん、多くのモール・カートシステムにも対応しているため、今後多店舗運営を目指しているEC事業者の方にもおすすめです。

実際にネクストエンジンを導入されたEC事業者様からは「最初は他社サービスを利用していたが、多店舗展開をする過程でネクストエンジンに切り替えた。自動化で時間に余裕ができたことで新商品の開発にも取り組めるようになった!」とのお声をいただいています。

ネクストエンジンの出荷管理に関する資料を無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:フルフィルメントサービスを導入し、EC運営業務を効率化しよう

物流に関わる業務は工程も多く、また一つひとつの作業にスピードと正確性が求められるため、たくさんの時間と人を必要とします。

しかしEC事業者にとっては、商品の開発やマーケティングなど、他にも注力しなければいけない業務が多くあるはずです。

売上や顧客満足度を上げることを求めるのであれば、フルフィルメントサービスを活用し、一連の業務をプロに任せるのもよいでしょう。

また、委託業者と自社双方で管理体制を整えられるよう、管理システムを導入することもおすすめです。

事業規模やサービス形態によって、ベストな選択をし、ECサイト運営の業務効率化を成功させましょう。

倉庫内から商品を集めてくるピッキング作業はEC業務において欠かせないものです。

EC事業者にとっては、このピッキング作業のミスを減らし、効率的に行うことが課題であるといえます。そしてピッキング作業にはさまざまな方法があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。

この記事では「そもそもピッキングやピッキングリストとは何か」といった初心者の方への概要解説から、ピッキング作業を効率化するための方法までを紹介していきます。

物流やEC事業におけるピッキング作業とは?

ピッキング作業とはピッキング指示書などに基づいて、倉庫内から商品を集めるなどの対応を行う作業のことで、商品を発送する前に行う作業のことです。

まずはピッキング作業の詳細について解説します。

ピッキングとは指定の商品を倉庫の中から取り出す作業

顧客が商品を注文して届くまでの間には、数多くの工程が存在します。

その中でピッキング作業は、顧客に商品を発送するためにEC倉庫内で行う最初の作業です。

商品を数多く保管するEC倉庫から商品を集めてくるというのは大変な作業ですが、このピッキング作業をいかに素早く正確に行うかが、EC業務全体の効率化を左右します。

2種類のピッキング方法、それぞれのメリットを解説

一口にピッキング作業といってもその方法はさまざまで、大きく分けると摘み取り方式と種まき方式と呼ばれる2つの方法が存在します。

ここではそれぞれのピッキング方法について解説します。

1.摘み取り方式(シングルピッキング)

摘み取り方式は別名「シングルピッキング」とも呼ばれるピッキング方法です。

1つの受注に対してピッキングリストを発行し、注文された商品の数だけ倉庫から集めます。

メリットとしては注文ごとに商品を集めているため作業内容が単純で、仕分けをする必要がなく、誰でも簡単に作業を行うことができる点です。

デメリットとしては、同じ商品の注文が多い場合でも、注文ごとに倉庫を行き来することになるため、何度も同じ場所を行き来する手間が発生してしまうことが挙げられます。

2.種まき方式(トータルピッキング)

種まき方式は別名「トータルピッキング」とも呼ばれるピッキング方法です。

摘み取り方式が注文に対してピッキングを行うのに対して、種まき方式では商品ごとにまとめてピッキングを行い、最後に仕分けを行うのが特徴となっています。

最後に仕分けという工程が1つ増えますが、商品を集めてくる工程自体は効率的に行うことができるため、同じ商品に注文が集中している時に有効な方法といえるでしょう。

ECのピッキング作業に必要なピッキングリストとは?

ピッキング作業を行う際には、発送する商品の情報などが記載されたピッキングリストの存在が欠かせません。

ここからは、ピッキングリストについて、その役割などを解説します。

ピッキングリストとはピッキング作業の指示書のこと

ピッキングリストはピッキング作業の指示書のことで、顧客が注文した商品の種類、数量、保管場所などの情報が記載されています。

基本的には紙に出力し、ピッキングを終えた商品をチェックをしながら作業を進めていくことが一般的です。

このピッキングリストは、ピッキング作業を素早く効率的に行うために欠かせない存在といえます。

出荷指示書との違いは?

ピッキングリストには出荷指示書という別の呼び方も存在しますが、双方に違いはありません。

どちらも商品の種類、数量、保管場所など、ピッキング作業をする上で必要な情報が記載されています。

納品書よりも効率的にピッキング作業が行える

ピッキングリストは商品の情報が記載されているため、納品書でピッキング作業を行っても作業効率は変わらないと思われるかもしれません。

しかし、ピッキングリストは倉庫内を何度も行き来しないように保管場所を考慮し、最適なルートでピッキング作業が行えるように工夫されています。

また、納品書には顧客の住所なども記載されていますが、住所の情報はピッキング作業には不要なため、余計な情報を記載しないで済むメリットもあります。

ピッキングリストの作成方法は2通り

ピッキングリストを作成する方法は、エクセルを使って作成する方法と、在庫管理システムを使って作成する方法の2通りが存在します。

ここではそれぞれの作成方法の特徴などについて解説します。

エクセルを使って作成する

エクセルを使用することでピッキングリストの作成が可能です。

ピッキング作業の効率を考えると、保管場所を効率よく回るルートを重視して作成する必要があります。

また、エクセルでのピッキングリストの作成をルーティン業務としている事業所も存在しますが、作業工数がかかるため従業員への負担が大きいです。

長期的な目線で事業を運営するのであれば、ピッキングリストの作成はシステムを活用して効率的に行いましょう。

在庫管理システムを使って作成する

在庫管理システムとは、倉庫内で保管している商品の情報を管理するシステムです。

ピッキングリストの作成ができるようシステムを連動させておけば、注文のデータを取り込むことで自動でピッキングリストを作成し、紙に出力するだけでリストの作成が完了します。

エクセルのように一つひとつの情報を手入力する必要がないため、素早く作成でき、ミスをする心配もほとんどありません。

ピッキング作業の効率化を求めるのであれば、必須のシステムだといえます。

ECのピッキング作業の効率化には自動化が必須!

EC業務における商品の発送までの工程については、ピッキング作業を効率化させることが必須であるといえます。

そのピッキング作業を効率化させるための手段として自動化という選択は有効です。

ここではピッキング作業の自動化について解説します。

ピッキングリストの自動化・ペーパーレス化の背景と現状

EC業務においてペーパーレス化が進んでいる背景としては、国が文書を保存する法律を改正したことが始まりです。

電子帳簿保存法とe-文書法の2つの法律が改正され、すべての契約書や帳票類の電子保存が可能となりました。

特にEC商材を扱う倉庫業界では、発行される帳票の数が多いため、企業同士で郵送する際や廃棄に多大なコストが必要でした。

しかし、このペーパーレス化が進むことで、作業の効率化とコストの削減につながり、現在では多くの事業者が前向きに導入を進めています。

ピッキングリストを自動化するメリットは3つ

ピッキングリストを自動化することで、業務の効率化やミスの減少、コストの削減など、得られるメリットは数多く存在します。

ここでは特に影響の大きい3つのメリットについて解説をします。

①業務を効率的に行うことができる

顧客からのクレームがあった場合に確認作業を行う際など、過去に発行したピッキングリストが必要になるケースがあります。

紙の媒体で保管をしている場合、積み上げた紙の束から手作業で必要な書類を探しだすことになるため、それなりに工数が発生してしまうでしょう。

しかし、電子データとして管理していれば、必要なファイルを開くだけで済むため、最小限の労力で必要な資料を探し出すことが可能です。

②災害や人的ミスによるリスクを減らすことができる

ピッキングリストを紙で保管している場合、災害や人的ミスなどにより消失すると取り返しがつきません。

実際に倉庫で火災が起こり、リストを消失してしまったという例もあります。

しかし、電子データとして管理しておけば、現物を消失した場合でも再出力が可能なので安心です。

ピッキングリストの自動化は業務の効率化だけでなく、リスク回避にも役立ちます。

③印刷や廃棄によるコストを削減することができる

ピッキングリストは注文が入るたびに発行されるため、紙で保管をしている場合はかなりの数を保管していることになります。

そのため印刷や廃棄による経費が必要ですが、ピッキングリストを自動化することにより、その分のコストが不要です。

加えて、保管のために使用していたスペースも空きスペースになるため、スペースを節約することにも繋がります。

ただし従業員のITへの苦手意識の払拭が必要

ピッキングリストの自動化を実現させるためには、専用の新しいシステムを導入するケースがほとんどかと思います。

しかし、実際に作業をする従業員の多くは、これまで行ってきた作業方法を変更することに抵抗を感じるものです。

ITへの苦手意識を持ったまま作業をすることで、作業ミスが発生し、最悪の場合は情報漏洩やデータの消失といったトラブルに繋がる可能性もあります。

自動化をする際、まずは現場の従業員に操作方法などの適切な説明を行い、ITへの苦手意識を克服させることが大切です。

ピッキングリストを自動化・効率化できるおすすめのシステム

ピッキングの効率化・自動化するシステムには様々なものがありますが、一度検討いただきたいのEC一元管理システム「ネクストエンジン」です。

EC・ネットショップ運営を自動化・効率化なら「ネクストエンジン」

ネクエストエンジンでは、ECサイト運営に関わるさまざまな業務を自動化、効率化できます。EC事業者の方の中には現在多店舗運営されている、もしくは今後多店舗運営を目指している方も多いのではないでしょうか?

EC一元管理システムであるネクストエンジンは、各店舗をまとめて管理することができ、各店舗の管理画面を行き来する必要がなくなります。ピッキングリストの作成を効率化・自動化するだけでなく、ほかにも下記のような業務を効率化することが可能です。

など

商品の在庫数や受注状況なども一元管理できるため、管理業務のコストを削減し、余裕ができたリソースで、売り上げアップを目指した施策案を考える時間を増やせます。

ピッキングリストの出力も可能

ネクストエンジンはEC業務に役立つツールが多数搭載されており、ピッキングリストの出力も可能です。

ピッキングリストは商品別、受注別と用途に応じて出力できるため、作業効率の良い方法を選択することが可能です。「ロケーションコード」「JANコード(商品コード)」「仕入れ先コード、仕入れ先名」が表示される仕様となっています。

CSVデータでダウンロードするほか、無料アプリを利用して、自由な項目でCSVデータをダウンロードすることもできます。

倉庫でのピッキングの様子は以下の倉庫見学ツアーの記事をご覧いただくとイメージしやすいと思いますので、ぜひこちらもご参考ください。

実際にネクストエンジンを導入されたEC事業者様からは「以前は各EC店舗ごとに受注が溜まった段階で都度ピッキング作業にあたっていたが、導入後はすべてのEC店舗をまとめて管理することができるようになり、効率よく作業でき、リソースを最適化できるようになった」とのお声をいただいています。

ネクストエンジンの概要資料を以下から無料でダウンロードできますので、ぜひお気軽にご覧ください。

システム導入し、ECのピッキング作業を効率化しよう

ピッキング作業は商品を発送する際に行う最初の作業であり、商品を発送するという工程において最も手間がかかる作業でもあります。

そのピッキング作業をいかにミスなく、効率的に行うことができるかが発送業務全体、さらにはEC業務全体の課題です。

ピッキング作業を効率的に行う方法としてはピッキングリストの自動化が効果的です。

一度、一元管理システムの導入をご検討されてみてはいかかがでしょうか?

在庫管理を行う中で、安全在庫という言葉を聞く機会は多いでしょう。

しかしながら、安全在庫の意味がわかっていない方や、適正在庫と安全在庫の違いがわからないという方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、適正在庫と安全在庫の違いや安全在庫の計算方法、適切な在庫数の設定方法などについて解説します。

安全在庫を保有するメリット・デメリットなども解説しているので、ぜひ参考にしてください。

安全在庫とは欠品を防ぐ最低限の在庫量のこと

安全在庫とは、欠品を防ぐ最低限の在庫量のことであり、どのくらいの在庫が必要になるのかは、その時の市場状況や取引先の状況によって変わってきます。

そのため、安全在庫の量を見極めるためには、市場や取引先の状況を把握しなければいけません。

しかし、その前にまずは安全在庫の意味を理解しておくことが大切です。

ここからは、安全在庫について解説します。

適正在庫と安全在庫の考え方の違い

安全在庫とよく似た言葉で適正在庫という言葉があります。

安全在庫とは欠品を防ぐための最低限の在庫量のことですが、適正在庫は在庫の量を多すぎず少なすぎず、ちょうどよい在庫量にすることです。

安全在庫であれば少し多めに在庫を確保していればよいですが、適正在庫であればより市場や取引先の状況を確認する必要があるため、在庫管理の難易度が高くなります。

適正在庫は安全在庫とサイクル在庫を考慮して決定される

適正在庫の計算方法はいくつかあり、基本的には安全在庫とサイクル在庫を考慮して決定します。

安全在庫もサイクル在庫も基準値がありますが、季節による売り上げの変動やメディアの影響など、予測が必要です。

多くの業界が安全在庫とサイクル在庫を設定していますが、設定する難易度は高く、属人化しやすい部分といえるでしょう。

安全在庫を保有する3つのメリット

安全在庫を保有することで得られるメリットは多くあります。

適正在庫にするか安全在庫にするか悩んでいる方も多いと思いますが、安全在庫を保有するメリット・デメリットを知った上で、どちらの方法で在庫管理するか判断するようにしましょう。

メリット① ムダな余剰在庫の削減につながる

安全在庫を維持することによって、ムダな余剰在庫の削減につなげることが可能です。

在庫を抱えすぎてしまうと、保管するスペースも必要になりますし、在庫の中から必要な商品を探し出すことが難しくなります。

また、余剰在庫があることによって在庫管理にかかる業務が複雑化してしまい、作業時間が伸び、生産性を低下させてしまうこともあるでしょう。

安全在庫を最適化することによって、余剰在庫にかかる保管場所の経費や在庫管理を行う人件費を軽減させられます。

メリット② キャッシュフローの改善が見込める

在庫は販売することでお金に変えられますが、売れなければ収入が増えず、使える現金が少ない状況になり、キャッシュフローが悪化してしまいます。

また余剰在庫が多い場合、在庫を売り切るために安売りを行い利益を損ねてしまうというリスクもあるため、余剰在庫には注意するようにしましょう。

安全在庫を維持することで在庫の増えすぎを避けられるようになり、無駄な仕入れや生産、在庫の安売りがなくなるため、キャッシュフローを改善できます。

メリット③ 欠品による販売機会損失の防止

安全在庫を維持することによって、在庫が足りずに欠品してしまうというリスクを減らすことも可能です。

欠品が増えることによって、本来であれば売れるはずであった商品が販売できなくなり、販売機会を逃してしまうことになります。

そのため、常に在庫がある状態をキープすることによって、商品や製品を求めている顧客に対していつでも商品を届けられるでしょう。

安全在庫を保有する際の注意点3つ

安全在庫にはメリットだけでなく注意点も存在します。

ここでは、3つの注意点について解説します。

注意点① 安全在庫量の計算に労力を要する

安全在庫量を把握することは簡単なことではありません。

誰でも計算できるというわけではなく予測も必要になってくるため、経験値の高い方でなければ正確な安全在庫量を導き出すことは難しいでしょう。

安全在庫をキープすることができれば、過剰在庫になる心配もなく、欠品になることもないため安心ですが、安全在庫を設定することに労力が必要となる点には注意してください。

注意点② 安全在庫の計算式が当てはまらない場合もある

安全在庫を正確に導き出すためには在庫使用量の標準偏差が重要になってきますが、これは在庫使用量が正規分布に従っているという前提で算出されるため、例外となるケースもあります。

季節もののような需要のばらつきが激しい商品は、適切な標準偏差を算出できません。

このような商品に関しては、一定の在庫を持っていても意味がないため、安全在庫を算出する意味がなくなってきます。

そのため、安全在庫を設定する際は、設定するべき商品とそれ以外の商品の見極めが大切です。

注意点③ 欠品を必ず防げるとは限らない

どれだけ安全在庫をキープしたとしても、完全に欠品を防ぐことができるとは限りません。

たとえ欠品許容率が0.1%であったとしても、0.1%の確率で欠品になってしまう可能性があります。

しかし、闇雲に在庫数を増やすわけにはいかないため、できる限り欠品しない在庫数で設定することは大切ですが、バランスが大切です。

そのためいくら安全在庫を設定したとしても、予想以上の購入が続いたりした場合は、欠品してしまう可能性がある点には注意しましょう。

安全在庫と発注点の関係性

発注点とは、発注を行うタイミングのことであり、適切なタイミングで発注することによって安全在庫をキープできます。

そのため、在庫が一定の数を下回った際に発注を行う基準となる在庫数を決める必要があり、決めておくことによって在庫管理が楽になります。

SCMの標準が浸透している海外では、発注点のことをReorder Pointと呼びます。

安全在庫量をExcelで算出するための計算方法

安全在庫量はExcelでも管理できますが、管理する際にいくつかのポイントがあるので解説していきます。

Excelを使いこなすことによって作業時間を短縮することができるため、エクセルについて学んでおくようにしましょう。

計算式① 欠品許容率を「安全在庫係数」にして設定する

欠品を許容できる割合のことを欠品許容率と呼びます。

この欠品許容率はエクセルを使って算出することが可能であり、Excelの設定を「安全在庫系数」に設定して算出するようにしましょう。

安全係数=NORMSINV(1ー欠品許容率)で導き出すことが可能です。

欠品許容率が1%の場合は、100回中1回欠品したとしても許容できるという数値となります。

計算式② 過去の出荷数から「基準偏差」を設定する

安全在庫を求めるためには需要の変動を予測する必要がありますが、正確に需要を把握することは難しいです。

そこで、過去の在庫使用量の標準偏差を利用して、需要の変動を予測することが大切となります。

標準偏差を算出することは難しいですが、ExcelでSTDEV関数を使うことで簡単に算出できるようになるため、多くのデータを基にExcelで算出してみましょう。

計算式③ 発注から納品までのリードタイムを設定する(調達期間・発注間隔)

リードタイムとは、発注や加工、納品などにかかる時間のことであり、安全在庫を算出するためには発注リードタイムを活用します。

発注リードタイムは在庫を注文してから実際に届くまでの時間のことであり、発注間隔は一度発注してから次に発注するまでの期間のことです。

発注点発注のように不定期で発注する場合には、発注間隔は0日として扱うため、注意してください。

なお、リードタイムについては以下の記事で詳しく解説しています。

実際に安全在庫量を計算してみよう

安全在庫量を求める公式は「安全係数」×「使用量の標準偏差」×「√(「発注リードタイム」+「発注間隔」)」です。

安全係数が1.65(欠品許容量5%)、標準偏差が3、発注リードタイムが7日、発注8日である場合の安全在庫量は次の通りになります。

1.65×3×√(7+8)=19.1712676

計算すると安全在庫量は19.1712676であり、約19個となったため、常に約19個確保しておくことで過剰在庫や欠品を防げます。

適切な量の安全在庫を設定するためのポイント2つ

適切な量の安全在庫を設定するためにはいくつかのポイントがあるため、そのポイントについて解説します。

安全倉庫をキープすることによって余剰在庫を防ぐことができ、 キャッシュフローを適切に保てます。

①需要状況によって安全在庫量を定期的に見直す

季節性のある商品に関しては、データは偏りがちになってしまうため、季節によってデータを分けて、それぞれの安全在庫を設定する必要があります。

需要状況によって安全在庫量を定期的に見直すことで、その時に最適な安全在庫量を維持できるでしょう。

棚卸を頻繁に行うことで安全在庫を維持できるようになるため、一度安全在庫を算出したからといって満足するのではなく、定期的に見直すようにしてください。

②在庫管理システムを利用して在庫管理を徹底する

安全在庫を維持するには、在庫管理システムを利用して在庫管理を徹底することも大切です。

在庫管理システムを利用することによって、入力ミスなどの人的ミスを減らすことができ、発注数や受注数をデータとして蓄積できるため、需要予測を立てやすくなります。

標準偏差の算出など、さまざまなデータへの反映などもしやすくなるため、在庫管理システムの導入も検討してみましょう。

煩雑な在庫管理もネクストエンジンで効率化!

EC運営の在庫管理でお困りの事業者様におすすめなのが、EC一元管理システム「ネクストエンジン」です。

ネクストエンジンの在庫管理機能を使えば、複雑になりがちな在庫数を自動で一括管理することができます。

また、ネクストエンジンは、ECの現場から生まれたサービスであるため、実際に現場の方が求める機能も豊富です。

アプリで機能をカスタマイズ・追加することもでき、Amazonや楽天市場といった主要モールはもちろん、対応モール・カートは業界最多で、事業拡大にも柔軟に対応できます。

EC運営の在庫管理でお困りでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

なお、在庫管理に関する資料を無料でダウンロードできます。まずはお気軽にご覧ください。

適切な安全在庫を設定し、無駄なコストを削減しよう

本記事では、適正在庫と安全在庫の違いや安全在庫の計算方法・適切な設定方法などについて解説しました。

安全在庫を維持することによって得られるメリットも大きいですが、設定する際の注意点も意識しておかなくてはいけません。

適切な在庫管理を行うことで、キャッシュフローを改善したり、余剰在庫による無駄を削減できたりします。また、ネクストエンジンなどのシステム導入をすることで在庫管理を自動化・効率化することができますので、ぜひ積極的に検討していきましょう!

ネットショップ運営者にとって物流の管理は手間のかかる業務です。

そのため、物流管理業務の手間を減らしたいと考えている方も多いでしょう。

そのような方におすすめなのが、楽天スーパーロジスティクス(RSL)です。

楽天スーパーロジスティクスを利用すれば、物流業務をアウトソーシングできます。

本記事では、楽天スーパーロジスティクス(RSL)の概要や利用するメリット、FBAとの違い、料金などについて詳しく解説していきます。

※詳しい機能や設定方法、導入手順については、以下のページをご覧ください。

出店舗向け物流アウトソーシングサービス:楽天スーパーロジスティクス(RSL)とは

まず初めに楽天スーパーロジスティクスの概要などを紹介します。

主なサービス内容と会社概要

楽天スーパーロジスティクスとは、楽天市場に出店中の店舗が利用可能な物流アウトソーシング(物流代行)サービスのことを指します。楽天側が店舗運営者に代わって、商品の入荷、管理、発送といった物流業務を担当してくれます。

楽天スーパーロジスティクスは、2014年7月に設立された楽天スーパーロジスティクス株式会社によって、運営されています。

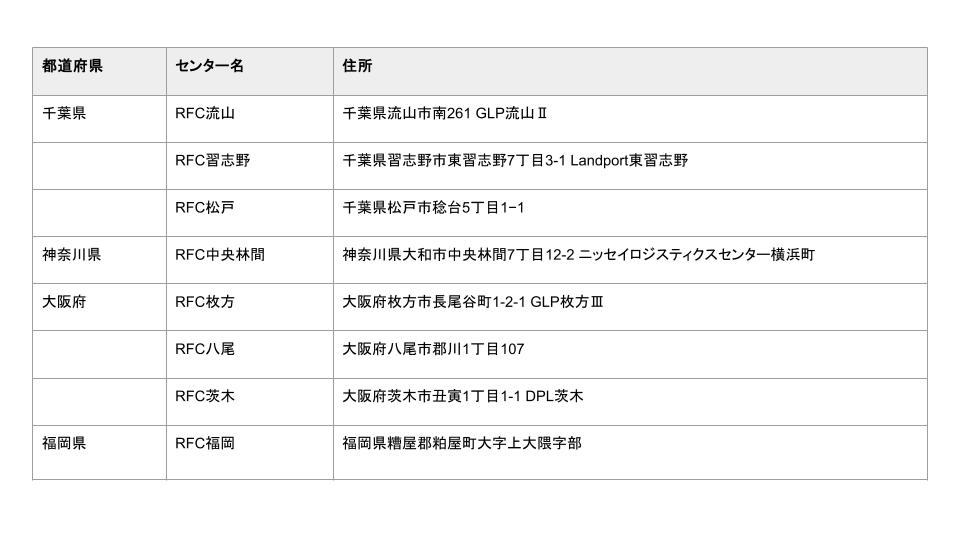

物流センターのある場所は?

2025年6月現在、楽天スーパーロジスティクスの物流センターは下記の8か所に設置されています。

楽天スーパーロジスティクスを利用するメリット3選

次に、楽天スーパーロジスティクスを利用するメリットを3つ紹介します。

メリット① 登録すると専任担当者のサポートを受けられる

楽天スーパーロジスティクスに登録すると専任の担当者がつき、専門家の目線からサポートを受けられます。

サポートによって、コスト面や商品の管理方法など、疑問点や不明点を直接担当者に尋ねながら改善していくことが可能です。

担当者は、楽天市場や物流管理に関する専門知識を持ち合わせているため、初心者の方でも安心して楽天スーパーロジスティクスを利用できます。

メリット② 楽天最強配送対応や土日発送、ラッピング対応などサービス向上につながる

楽天スーパーロジティクス側で土日発送やラッピング対応なども楽天側で対応してくれるため、運営者側の負担を大幅に削減可能です。

また、「配送品質向上制度」対応についても、楽天スーパーロジスティクスから出荷する場合には、「RSLお届け可能日表示サービス」が利用でき、最強配送ラベル獲得のハードルが下がります。

なお、楽天のSKUプロジェクトや楽天最強配送については以下の記事で詳しく解説しています!

メリット③ 倉庫はコンテナ入荷、不着返品受入も対応可能

楽天スーパーロジスティクスの倉庫ではコンテナでの商品入荷が可能です。

そのため、商品の入荷数が多いショップに関しては非常にありがたいサービスといえるでしょう。

また、お客様が不在で商品を受け取ってくれなかった場合、商品は返品になります。その返品商品も楽天スーパーロジスティクスで検品し、倉庫への受け入れが可能です。

楽天スーパーロジスティクスを利用する際の注意点2つ

次に楽天スーパーロジスティクスを利用するデメリットを2つご紹介します。

注意点① コストがかさみやすい

楽天スーパーロジスティクスは、他の物流管理サービスと比較すると保管費が高めです。

実際にAmazonが運営している「フルフィルメント by Amazon(FBA)」と楽天スーパーロジスティクスを比較すると、楽天スーパーロジスティクスの方がFBAよりも約2倍の保管費となっています。

また、商品を発送するたびに料金がかかるため、コストがかさみやすいことがデメリットといえるでしょう。

注意点② 申し込みから実際の稼働まで時間がかかる

楽天スーパーロジスティクスは、申し込みから稼働開始までの期間が最低でも1.5か月と時間がかかります。そのため、申し込んでからすぐにサービスを利用したいと考えている方には合わない可能性があるでしょう。

Amazon(FBA)との違いを4つ紹介

楽天スーパーロジスティクスとよく比較されるのが、Amazonが運営している「フルフィルメント by Amazon(FBA)」です。

ここでは、楽天スーパーロジスティクスとFBAの違いを4つご紹介します。

違い① 配送料金は一定か

楽天スーパーロジスティクスは、楽天向けの出荷も他モールへの出荷も同一料金になります。

しかし、FBAでは、Amazon向けの出荷と他モールへの出荷で料金が変動するため、注意が必要です。

違い② 配送までの時間に基準はあるか

配送については、(1)通常配送(2)翌日配送(3)当日配送 の3つの配送から比較していきます。

(1)「通常配送」の場合

楽天では遅くても「翌日以降に出荷」されます。

一方、Amazonでは「通常配送」に出荷日の約束はありません。

(2)「翌日配送」の場合

楽天では「当日15:30までの出荷指示で翌日中にお届け」と設定されています。

一方、Amazonでは、年末年始などの繁忙期を除外して「注文確定日から3日以内での商品のお届け」です。

(3)「当日配送」の場合

楽天では当日配送は行っておりません。

一方、Amazonでは東京や神奈川、大阪などの一部エリアで「当日配送」を行っています。

違い③ 配送会社が日本郵便か複数の宅配会社か

楽天スーパーロジスティクスは日本郵便と連携しているため、日本全国で変わらない品質で商品を配達することが可能です。

一方、Amazonは大手配送業者以外にもさまざまな配送業者と連携しているため、稀に商品の配達に関するトラブルもあるようです。

違い④基本的な梱包資材にロゴはあるか

楽天スーパーロジスティクスの場合は、基本的な梱包材にロゴはありません。

一方FBAの場合、基本的にロゴあり梱包材が使用され、ロゴなし梱包材を利用するには別途申請が必要となります。

なお、FBAについては以下の記事でさらに詳しく解説しています!

楽天スーパーロジスティクスを利用する際にかかる料金一覧

出荷作業費と配送料、保管料の3つが楽天スーパーロジスティクスを利用する際にかかる主な費用です。

出荷作業費と配送料

出荷作業費と配送料は、梱包サイズによって変動します。

| サイズ | 費用 |

| メール便サイズ(厚さ2.8cm程度) | 253円 |

| 60サイズ | 506円 |

| 80サイズ | 506円 |

| 100サイズ | 506円 |

| 120サイズ | 660円 |

| 140サイズ | 1,155円 |

| 160サイズ | 1,155円 |

保管料

保管料は、商品の大きさと保管日数によって変動します。

計算式は下記の通りです。

7.5(円/月/PCS)×商品体積(㎤)÷ 1000 × 保管日数(日/月)÷ 当月の日数(日/月)

楽天スーパーロジスティクスの評判は?良い評判・悪い評判を比較

ここでは、実際に楽天スーパーロジスティクスを利用しているユーザーの口コミを基に、良い評判と悪い評判をそれぞれ紹介します。

楽天スーパーロジスティクスの良い評判

楽天スーパーロジスティクスの良い評判は、以下の通りです。

・365日休みなく発送してくれる

・他モールへの発送も料金が一律で良心的

など

楽天スーパーロジスティクスの悪い評判

楽天スーパーロジスティクスの悪い評判は、以下の通りです。

・申請からサービス開始まで2~3か月かかった

・登録作業や納品手続きが煩雑

・保管料金が高い

など

これらの評判なども参考に、楽天スーパーロジスティクスサービスを利用するか、検討してみてください。

楽天スーパーロジスティクス利用時の注意点と利用条件

楽天スーパーロジスティクスを利用するにあたっての、いくつか注意点や利用条件を紹介します。

取り扱えない商品がある点に注意

楽天スーパーロジスティクスでは、毒薬などの危険物や生魚などの生もの、冷蔵・冷凍食品などの商品は取り扱いができません。

また、3辺の合計が160cm以上の商品も取り扱うことができないため注意してください。

前提条件として楽天市場に出店している必要がある

楽天スーパーロジスティクスを利用できる前提条件は、楽天市場に出店していることです。

楽天市場に出店していない商品は残念ながら楽天スーパーロジスティクスを利用できません。

受注管理システム(OMS)の導入が必要

楽天スーパーロジスティクスの利用には、受注管理システム(OMS)の導入が必要です。

OMSとは、「ORDER MANAGEMENT SYSTEM」の略で、お客様から注文を受けた際に、どの在庫保管場所からいつ出荷すればよいかを導き出し、実行するシステムのことを指します。

OMSについては以下の記事でも解説していますので、こちらもご参考ください。

楽天スーパーロジスティクスの倉庫管理はアプリ連携もできるネクストエンジンを利用しよう

楽天スーパーロジスティクスの倉庫管理はアプリによる自動連携もできるEC一元管理システム「ネクストエンジン」がおすすめです。

ネクストエンジンの倉庫連携機能を利用すれば、出荷依頼や出荷実績の反映といった業務を簡単に自動化できます。

ネクストエンジンは、業界トップクラスのサービスで、これまでに6,570社、53,602店舗で利用され、多くのEC事業者様をサポートしてきた実績があります。(※2025年4月時点)

RSLを導入後の受注処理をよりスムーズに行いたい方は、最近追加された「送り状番号の自動入力」などの新機能についてもぜひご覧ください。(※2025年5月28日公開)

また、楽天市場に出店する5万以上の店舗の中からベストショップを決定する「楽天/ラクマ ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」においては、ネクストエンジンをご利用のEC事業者様30社が受賞されています(詳細はプレスリリースへ)。

過去の受賞企業の株式会社B.B.T.様、株式会社松屋フーズ様や丸久株式会社様は、ネクストエンジン導入の経緯を以下のインタビュー記事でお答えいただいています。ぜひご参考ください。

楽天スーパーロジスティクスを利用し、物流管理業務を効率化しよう

本記事では、楽天スーパーロジスティクスを利用するメリット、FBAとの違いや料金について説明してきました。

ECサイト運営者であれば、物流管理業務は多岐に渡り、いかに手間のかかる作業であることかを実感していると思います。

しかし、楽天スーパーロジスティクスを利用することで、物流管理業務の手間も大幅に削減可能です。それにより、市場の分析や商品開発といった売上を拡大するための重要な業務に専念できます。

売上を拡大していきたい方や物流管理業務の効率化を図りたい方は、楽天スーパーロジスティクスを利用してみてはいかがでしょうか。

ネクストエンジンの出荷管理に関しては以下のページで詳しく解説しています。また無料で資料のダウンロードもできますので、お気軽にチェックしてみてください。

最後に|ネクストエンジンの導入をご検討中の方へ

具体的な仕組みや使い方が気になる方はお気軽にお電話ください。

担当スタッフがわかりやすくご質問にお答えいたします。

📞050-3642-1134(営業時間:平日 10:30~12:30/13:30~17:30)

この記事では、ECサイトのオペレーションで抱えがちな課題と、OMSを導入するメリットについて紹介します。内容は、ECサイトの構築から運用までの総合的な支援を手掛けているコマースメディア株式会社代表取締役の井澤孝宏氏による講演(※)に基づいて構成しています。同セミナーの「Shopifyで月商1000万円以上を目指すための施策」の記事はコチラ

※2022年3月17日(火)開催のEC Growth Day「ECの成長を支えるオペレーションの構築とは」

多くのEC事業者が抱える課題

――EC事業者のトータルサポートを手掛けてきた井澤さんから見て、EC事業者さんが頭を悩ませがちな課題は何ですか。

EC事業者を悩ませる課題は「販売促進」と考えられがちですが、それより大きな課題は「運営」にあります。具体的に言えば、現場のオペレーションが最適化されていないため、日常業務をこなす人手や時間を取られて、身動きが取りづらくなっているのです。

その結果、販促活動にまで手が回らない、売上を伸ばしたくても伸ばせないという悩ましさを感じている事業者は少なくありません。実際、大手ECでも現場が疲弊しているので、成長が頭打ちにならざるを得ないと頭を抱えていたりするのです。

売上規模が大きくなったECがオペレーションで苦労する理由

――なぜ、それほどまでに現場が疲弊することになるのですか。

ECサイトの運営には、商品のマーケティングに関わるフロント業務(商品企画、仕入・製造、サイトの更新、販促プロモーションなど)と、商品が売れた後に発生するバックエンド業務(受注処理、在庫管理、出荷、配送、問い合わせ対応など)があります。

商品が売れる数が増えるほどバックエンド業務の処理が増大するので、売上規模が大きくなれば負担も大きくなります。さらに多店舗展開をすると、それぞれのストアで受発注処理をして、出荷作業を行ない、問い合わせもバラバラに対応しようとするので、時間も人手もとられて疲弊してしまうのです。

近頃は、ネクストエンジンを筆頭にOMS(Order Management System/オーダーマネジメントシステム)と呼ばれる、EC向けの一元管理システムが数々登場してきたこともあり、改善傾向にはあると思います。

オペレーションに関する情報が少なすぎる

――店舗が拡大してから、運営の大変さに直面しているのですね。その前にオペレーションを整えることはされないんでしょうか。

オペレーションまわりの情報が少なすぎるのです。参考になりそうな事例や最適解が分からないので、自分たちのやり方が正しいのか模索するしかないという現実があります。

EC事業に関するセミナーも増えていますが、売上アップのためのセミナーやマーケティング関連のセミナーは多いのですが、オペレーションをどのように回すのか情報を共有するためのセミナーはまだまだ少ないです。

――オペレーションが課題だと気付いた方たちは、どのように改善を図っているのですか。

さまざまなOMSを実際に試してみながら、自分が運営しているECに合うか合わないかを取捨選択していくパターンが多いですね。オペレーションの限界が見えた時点で、助けてくれるパートナー様を探して課題に気付くパターンもあるようです。

EC運営の最適解は一つではありません。取り扱う商品のジャンルに寄っても異なりますので、まだまだ改善できる余地は多いという印象です。

1店舗経営ならOMSはいらないは本当?

――自社ストアのみを経営されている方、特にShopifyのように拡張性の高いプラットフォームを使っているなら、OMSは導入しなくてもいいんじゃないかという疑問もありますが。

1店舗運営の場合でも、月商300万円の場合と、月商1000万円の時とでは、オペレーションが大きく異なります。在庫が増えた結果、倉庫を変えないといけなくなることもあります。OMSが導入されていないと、そうしたイレギュラーな対応に耐えられず、オペレーションの組み直しで時間を取られたりするのです。

我々の支援スタイルは売上アップをサポートすることなので、経営する店舗数に関わらずOMSでの運用をお勧めしています。時間と人手を効率良く活用するには、早い段階でOMSを導入しておいたほうがメリットが大きいからです。

月商1000万円ならではのオペレーション対応

――月商1000万円を超えるようなECの運用では、どのようなオペレーションが必要になり、どのような対策を講じたら良いのでしょう。

顧客対応の一元化でミスを回避

お勧めしているのは、大きく分けて2つの一元化です。1点目は顧客対応の一元化です。月商1000万レベルのECは受注数が多くなる分、問い合わせ対応も増えます。総じてミスを呼び込みやすい状態になるので、ミスをどれだけ回避するかが重要になります。

多店舗展開していると、問い合わせ内容が販売サイトではないところから来ることがあるんですね。楽天で販売したものが自社ストアの問い合わせにくるとか。店舗ごとにチームを分けたオペレーション構築をしていると、こうした問い合わせの対応が漏れてしまうことがあります。

そこで、問い合わせが一元管理できるツールを導入して、カスタマーサポート全体をまとめて管理することを勧めています。代表的な顧客対応ツールは、メールディーラー(Mail Dealer)やリレーション(Re:lation)、ShopifyアプリだとZendeskなどです。

在庫受注の一元化で大幅な効率アップ

もう1点は、受注管理、在庫管理の一元化です。特に多店舗展開している場合は、どこかの店舗で商品が売れたら、他の店舗の在庫数も減らす必要があるし、入庫情報を更新しないといけません。こうしたオペレーションを確実に効率良く行なうことが大切です。

OMSを導入すると、こうした処理が少人数で管理できるようになります。1企業で8店舗展開しているお客様の例で言えば、OMSを導入して受注や在庫の管理を全店舗連携した結果、店舗別に専任者を配置する必要がなくなり、運営に携わっている人数は2人のみだといいます。

――効率的に管理できるだけでなく、人件費のコスト削減に直結するわけですね。

大きく効果が表れるところですね。現状では、月商1000万円規模のECは3~4人でオペレーション対応されていることが多く、人件費で利益が相殺されてしまうパターンも少なくありません。OMSを導入することで人件費が半減され、しっかりと利益が出せるオペレーション体制になります。

もともと少人数でオペレーションを回している場合も、OMSを使えば大幅な効率化が図れます。

例えば、商品が売れた後に必要な業務を考えると、受注データをダウンロードして、倉庫に情報を送って出荷を指示し、お客様には出荷完了メールを出すという、いくつもの処理が発生します。これがOMSを利用すると、一度のオペレーションで出荷の準備処理が完了します。データが連携されているので、多店舗展開していても同様です。時間を有効に活用できるだけでなく、人為的なうっかりミスも回避できるわけです。

コスト削減のつもりが、絶好の機会を失うことに!?

――OMS導入をためらう事業者さんは、どのようなデメリットを感じているのでしょうか。

「自分でできるのに、OMSの利用料を払うのはもったいない」というコスト意識が一番ですね。ただ、将来的な成長を考えるなら、できるだけ早い段階でOMSを導入しておいたほうが、むしろコストは有効活用できると思います。

運営のオペレーションにかける時間と人手を効率化して、いい商品の調達や販促活動を充実させたほうが、売上アップにつなげやすいからです。

例えば、キャンペーン運営です。楽天だったらスーパーセールやお買い物マラソンなど、年間を通じていくつも開催されるセールイベントがあります。売上アップに直結する機会ですから、やはりキャンペーン向けの商品企画ページを作ったり、メルマガを出すなどの販促活動をしたいところです。日常に追われて何の手も打てなければ、みすみす機会を失うことになりかねません。

――人材の有効活用を考えたら、システムの利用料は十分ペイできるということですね。

コストよりも、人という資産をどのように活用していくかで考えた方でいいと思います。少なくとも、OMSは煩雑になりがちなオペレーションを改善し、現場の皆さんを元気にできる仕組みだと思うので、検討する価値はあるといいと思います。

ECを大きくしたいならOMSの早期導入を

――OMSを導入するタイミングは、どのあたりが適切なのでしょうか。

ECを大きく成長させたいのであれば、初期段階から導入することが理想です。

手動オペレーションの場合、1人でできる限界値は月商300万までと聞いたことがあります。受注単価5000円だとして出荷数で計算する600件。月に20営業日だとすれば、1日あたり30件。それを超えてくると、人手に頼るオペレーションはかなり大変です。

OMSを導入する最大のメリットは情報の一元管理による効率化です。少人数でも効率良く現場を回せる仕組みを早いうちに作っておくことで、売上が伸びてもびくともしない組織体になります。

――数あるOMSの中で、ネクストエンジンならではの優位性はどこにありますか。

対応しているプラットフォームが一番多いことですね。しかも、海外ECへの対応、いわゆる越境ECができるのはネクストエンジンしかありません。これから国内だけでなく海外展開も考えているのなら、国内配送と海外配送が一つのOMSで一元管理できる点も見逃せないと思います。

――OMS以外にも、WMSなどの管理システムはどのように使い分けたらいいですか。

WMS(Warehouse Management System/倉庫管理システム)は商品の入出庫管理、主に倉庫まわりを得意とするシステムです。OMSは受注管理を得意としていますが、WMSの機能も内包して一元管理できるシステムもあります。さらに、先述した問い合わせが一元管理できるツールを組み合わせるのが、ECの事業体として理想的なシステム構成でしょう。

まず、一番大事なのは、すべての情報を一元管理していくことです。それから外れるものは極力少なくしていく。そういった思想でオペレーションを組んでいくと、非常に売上あがったあとも耐えれる組織になります。

本記事の内容を含むセミナーの動画を視聴したい方はコチラ

一元管理システム「ネクストエンジン」の資料ダウンロードはコチラ

【講演者】

コマースメディア株式会社 代表取締役 井澤孝宏氏

Shopifyエバンジェリスト。2011年楽天株式会社に入社。ECコンサルタントとして、さまざまなジャンルのストアサポートを行う。さらにベンチャー企業にてEC事業の立ち上げから上場を経験した後、2016年コマースメディア株式会社を設立。2017年日本で3社目となるShopifyエキスパートに認定。Shopify及びモールを含めた、ECサイトのマーケティング・制作・運用・ロジスティクスのサポートおよびコンサルティングを手掛けている。

https://commerce-media.info/

この記事では、Shopifyを活用して自社ECをゼロから立ち上げ、月商1000万円を果たすまでに成長させる施策を紹介します。グロースモデルの詳細は、2022年3月17日(火)に開催されたEC Growth Day「月商1000万へのグロース戦略とそれを支えるオペレーションの構築」内で語られたStoreHero社CEOの黒瀬淳一氏の講演内容をもとにしています。同セミナーの「コマースメディア井澤氏が語る ECの成長支えるオペレーション構築とは」の記事はコチラ

EC事業立ち上げ時に注力しておきたい準備

1000万まで稼げるEC事業を展開することを目指すなら、立ち上げ時から販売戦略を練ることが必要です。具体的には、「誰に」「何を」「どのように」販売するか、念入りに検討すること です。

「誰に」:商品を買ってくれそうな人物像を明確に

自分のECサイト(ストア)に来てくれそうな顧客像はできるだけ明確にしておきましょう。ペルソナを意識して、顧客のニーズを把握します。ターゲットがなぜ買ってくれるのか、その理由を理解していれば、施策を立てやすくなるからです。お客さんを徹底調査して、「買ってくれる理由」が腑に落ちるまで理解しましょう。

顧客のニーズを把握しづらい時には、試験的にLP(ランディングページ)を作成して反応をテストしてみたり、アンケートを実施して、顧客理解を深めておきましょう。SurveyMonkeyなどのサービスを利用すれば、低コストで市場調査やアンケートを実施できます。

ストアを作って売り出す前に、ここをしっかりやっておくことが失敗を少なくできるポイントです。

「何を」:ターゲットが欲しがる商品を取り扱う

「誰を」で買ってくれる理由をしっかり理解した上で、フィットする商品を考えます。この際、ゼロから考えるのではなく、商品のアイデアがあれば、AmazonやAliExpressなどの大手ECサイトで検索することで、商品価格の相場やクチコミ情報、類似商品の有無などの販売状況は簡単に確認できます。また、顧客として実際に商品を購入してみれば、カスタマーサポートや梱包状態も確かめられます。

取り扱う商品の選定には、商品特性からの判断も必要です。ニーズはあっても、自社ストアでの取り扱いには向かない商品もあるからです。例えば、コンビニで簡単に手に入る商品なら取り扱っても苦戦するでしょう。大きなサイズや重い商品は配送料がかさむので、販売利益に影響します。自社ECをわざわざ運営する大きな理由のひとつはリピートを抱えられることなので、リピーターを見込めるか否かも重要な判断材料になります。

取り扱う商品はストアの要なので、ここでの準備の手間は惜しまないことが重要で、のちに大きく影響してきます。

「どのように」:顧客イメージと商品が決まれば、販売戦略は自然と決まる

「誰に」と「何を」が決まれば、その商品を売りやすいスタイルは自然と定まります。もし「どのように」が自然に決まらないなら、「誰に」と「何を」がぼやけている可能性があるので、立ち戻ってみましょう。

事業計画がなければストア構築の予算も決められない

自社ECの場合は、自然に売上が立つことはほぼないので、「必要なコストと工数」を管理しながら、「売上をつくる」ために必要な施策を検討し、そのための事業計画を立てましょう。この事業計画が、軌道に乗るまでの運営基準になります。売上に対してどのくらい販売費用や広告費用をかけられるかが決まってくると、おのずとストア構築にかけられる費用も決まってきます。

ストア構築はシンプルに

Shopifyは機能が充実していて、カスタマイズ用の拡張アプリも豊富です。しかし、最初は必要最小限の機能だけで構成したシンプルなストアづくりをお勧めします。

ストア立ち上げ直後は、運用面での試行錯誤が必要です。最初から複雑な機能を盛り込んでしまうと、仕様を変更しづらくなります。「必要に応じて必要な機能を追加する」くらいの気持ちで、シンプルなストアをシンプルに運用することから始めたほうが、Shopifyを有効活用できます。ネクストエンジンなどの受注管理システムやWMSなどの連携するシステムなどとも簡単に連携できたりもするので、あまり作りこみすぎないほうがShopifyのメリットを享受できます。

月商300万円達成までは、デジタルマーケティングの基本を愚直に実践

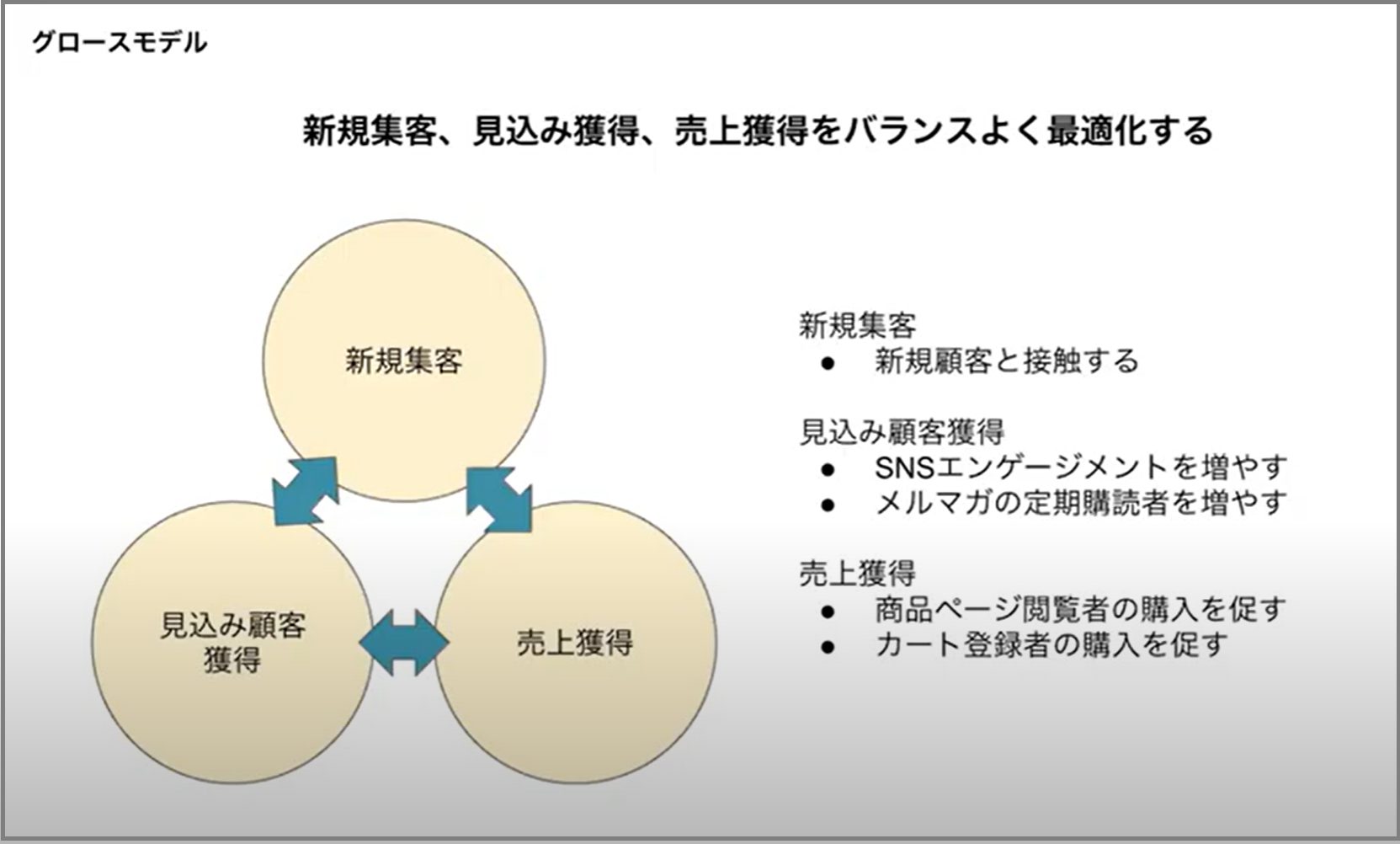

自社ストアを立ち上げてからは、「売上獲得」「見込み顧客獲得」「新規集客」の3つの柱を軸に、バランス良く最適化しながら運用を続けていきます。

売上が継続して月300万を超えるまでは「売上獲得」が最重要項目です。デジタルマーケティングの基本施策をコツコツと実践しながら、安定した売上獲得を目指しましょう。具体的には、次のような施策です。

出典:StoreHero

喜んでくれそうな人にDMで売り込み

メルマガ機能などを利用してキャンペーンや商品の提案をお知らせするDM営業は、自分発信のクチコミです。手間はかかりますが、地道にコツコツと続けていると顧客と良い関係を築いてフィードバックを得やすくなったり、ファンの輪が広がるきっかけになったりするので、ぜひ実施してみてください。

広告予算が用意できない初期段階では、最もコンバーションレート(CVR、成約率)が高い施策だけに、DM営業で売れなかった場合は、商品や顧客リストを見直した方がいいでしょう。

アフィリエイターを独自に開拓

Google検索上位のブロガーや良質な発信をしているアフィリエーターを探して売り込みをかけるなど、自分でアフィリエイト開拓する手も有効です。大手のASP にお願いするより手間はかかりますが、トータル工数は抑えられます。

Shopifyでは、GoAffproなどのASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダー)を介さずに、自社でアフィリエイトプログラムができるアプリが使えます。

Google広告・Facebook広告・Instagram広告でアピール

ストアの存在をアピールするためには、インターネット広告が有効です。代表的なところでは、Google広告、Facebook広告、Instagram広告などがあります。

Google広告は、商品があれば買いたいと思っている顕在層の顧客開拓に有効です。調整項目が豊富なので、広告の予算やターゲットに応じて自由にカスタマイズできます。工夫次第で成果が出やすい広告です。

Facebook広告やInstagram広告は、写真を有効活用して商品の魅力をアピールできるので、潜在層の開拓だけでなく、売上重視の運用も可能になります。事前にSNSをチェックして、オーディエンス(見込み顧客のリスト)を設定しておきましょう。

Facebook広告ライブラリを活用すると、競合他社がFacebook内でどのような広告を出しているのか確認して、参考にすることができます。

LPを最適化

広告の効果を高めるには、最適化されたLPの活用が重要です。特に、Facebook広告では最適化されたLPを経由すると、コンバーションレートも購入率も上がる傾向があります。

このとき、訪問ユーザーの行動を分析したり可視化できるツールを活用すると、LPの広告効果を客観的に把握できます。代表的なツールで、Shopifyの拡張アプリとして連動して使えるのはlucky orangeやhotjarなどです。

オーディエンス、広告の内容、LPをマッチさせても売上につながらない場合は、最初の「誰に」「何を」「どのように」の段階から見直した方がいいかもしれません。こうした試行錯誤の立て直しをする可能性もあるので、最初のストア構築はシンプルにすることをお勧めしています。

説得力を増すコンテンツで、売上を底上げ

他の人からの評判は、購買意欲をかき立てます。メールや広告での訴求と並行して、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の権威性を活用しましょう。コンテンツを充実させるほど、説得力の補完になります。SNSやブログ、掲示板、YouTubeやInstagramなどの各種ソーシャルメディアで情報を発信するほか、他のユーザーからの感想やコメントを収集すれば「ユーザーの声」として活用できます。

顧客リストをセグメント分けして、ピンポイントで提案メールを送る方法も有効です。もちろん、提案する内容はセグメントごとに分けます。Shopify拡張アプリのKLAVIYOを利用すると、「商品ページの閲覧回数が多い」「カートに商品を追加している」「クーポンを所持している」など、ユーザーのセグメントを分類して提案メールを送ることができます。

月商1000万円を目指すなら顧客との関係性を大切に

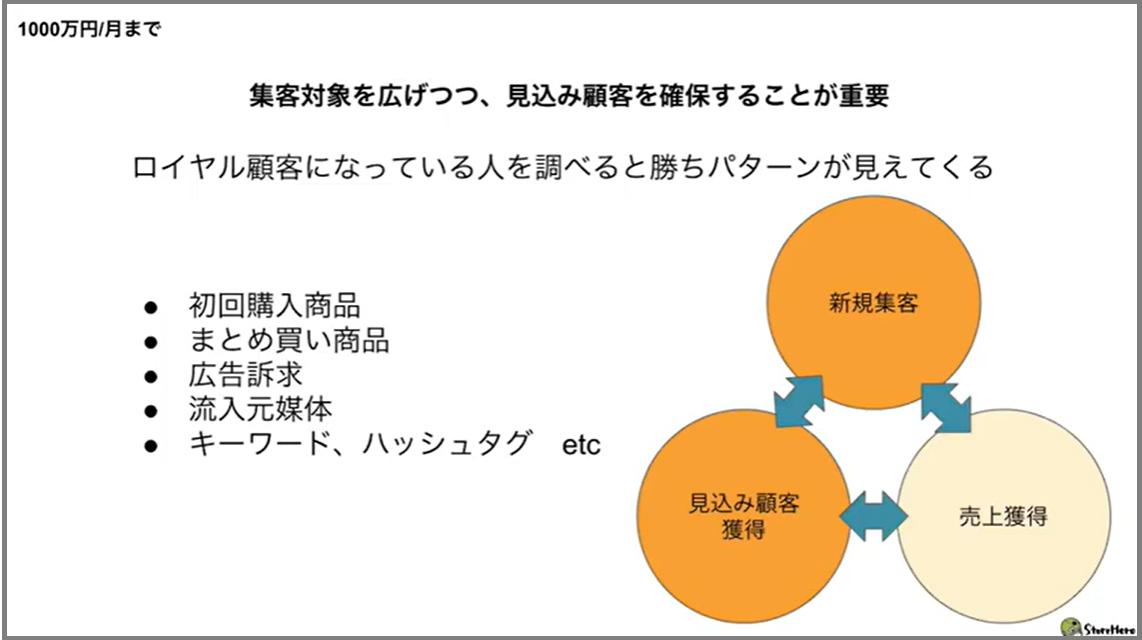

月商300万の売上を達成し、さらなる高みとして月商1000万への成長を目指すなら、「新規集客」と「見込み顧客の獲得」に力を入れていく必要があります。

出典:StoreHero

見込み顧客を獲得するために集客チャネルを広げる

集客を広げるとコンバージョンレートは悪くなるので、「見込み顧客」を呼び込んだり、時間をかけて関係性を育てていく意識が大切です。これまでの注文データを分析してみると、確保したい集客対象が見えてきます。

新たな見込み顧客は、これまで広告成果の出ている流入元から、少し広めに集める方法がやりやすいでしょう。Google広告の内容を見直して条件を調整してみたり、CV獲得ができているキーワードの上位サイトを狙って、アフィリエイト広告を持ちかける手もあります。

他にも、クラウドファンディング形式で商品訴求すれば、売上獲得と同時に見込み顧客も獲得できます。MakuakeやCAMPFIREのような既存プラットフォームを利用するだけでなく、「Crowdfunder」などのShopifyの拡張アプリを活用すれば、自社ストア内でもクラウドファンデングを実施できます。

無作為に集客を広げるのではなく、ライフタイムバリュー(LTV、顧客生涯価値)の高い見込み顧客を獲得できるような施策を重ねていくことが大切です。

ストアに来てくれた訪問客をつなぎ止めるためのCRM

きめ細やかなCRM(Customer Relationship Management/顧客関係管理)を心がけて、顧客と良好な関係を構築、維持していくことも重要です。

例えば、Shopifyと連携してストア運営をサポートしてくれる「ネクストエンジン」を活用すれば、注文内容に応じた特記事項をメールで伝えることができます。過去の購入傾向から商品のコーディネイトやお得なセット販売を提案したり、まとめ買い用のクーポンを発行するようなアクティブな活用もできます。

顧客のニーズに適した商品を提案するパーソナライズ販売も有効です。このとき、オンライン診断ツールを使うと見込み顧客のデータも収集できます。診断結果に応じたオススメ商品を提案しつつ、回答データを蓄積することで、見込み顧客への提案制度を高めることができます。

月1000万円の売上が視野に入るくらいの頃は、リスト化された顧客の数も、いろいろな施策を試したことによる知見も増えているはずです。「新規集客」「見込み顧客獲得」「売上獲得」の三つの柱に対して、バランス良く対策を講じながら運用を続ければ、着実に成長を続けられるでしょう。

一元管理システム「ネクストエンジン」の資料ダウンロードはコチラ

【講演者】

StoreHero Co-founder & 代表取締役CEO 黒瀬淳一氏

筑波大学卒業、神戸大学大学院修了後、(株)アクシイズに参画。取締役としてSaaSの開発/販売に従事し、同社を売却。その後、(株)インターネットインフィニティ、(株)チームスピリットに参画し、事業開発、営業/マーケティングを担当し、その後、同社はそれぞれ上場。Ginzamarkets(株)のカントリーマネージャーを経て2019年、(株)StoreHeroを創業。https://storehero.io/ja/

Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングなどにECモールに出店する企業が増えています。その一方で商品の在庫管理や受注処理、購入したお客様へのメール対応など、EC担当者の業務が煩雑になり、現在の運営に限界を感じる方も……。

そんな問題を解決すべく、在庫管理システムの導入を検討している方も多いのではないでしょうか?システムで在庫連携することで、さまざまな課題を解決し、業務がぐっとラクになります。

本記事では、実際に在庫管理システムを導入して在庫連携すると、どのようなメリットがあるのか詳しく解説しますので、システム導入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

在庫連携とは?

在庫連携とは、受注状況や仕入の状況に応じて在庫数を常に最新の情報にすることを意味します。

ECモールの出店が急増している昨今、在庫数の管理に悩まされている企業も多いです。

在庫は、多すぎても少なすぎてもよくありません。なぜなら、適正な在庫数が常に保たれていないと、販売機会の喪失や商品の売れ残りにつながってしまうからです。

在庫連携をすることで、これらの問題を解決して売上の最大化を目指します。

なぜ在庫管理・連携システムの導入が必要なのか

在庫管理・連携システムを導入することで、以下のような問題点を解決していきます。

- 適正な在庫数を保てない

- 作業が煩雑で何から手を出せばよいか分からなくなる

- 限られたスタッフに業務が集中してしまう

- ヒューマンエラーが多発してしまう

それぞれ見ていきましょう。

適正な在庫数を保てない

手作業では、リアルタイムに適正な在庫数を保つのはとても困難です。

なぜなら、複数のECモールを運営しているケースでは、それぞれの店舗の在庫数を常に把握し、ECモール全体の適正な在庫数を保ち続けることはとても難しいからです。

人気の商品とそうでない商品とでは売れ行きも異なり、人気商品の在庫はすぐに売りきれてしまい、そうでない商品は売れ残ってしまいます。

この状態では人気商品の販売機会を失い、残った在庫の保管コストがかかるという悪循環が続いてしまいます。

在庫リスクについては以下の記事で詳しく解説していますので、ご参考ください。

作業が煩雑で何から手を出せばよいか分からなくなる

注文が入ると、ユーザーへサンクスメールを送信、在庫があれば出荷の手配をして出荷予定メールを送ります。もし在庫がない場合は、至急倉庫へ発注してステータスを「在庫引当て待ち」とします。

また、出荷をしたら出荷完了メールを送信し、その後ユーザーへフォローのメールを送ります。

これら複数店舗の受注から出荷までの処理を、Excelなどを用いて手作業で管理していたら、繁忙期にはいったい何から手を付ければよいかと混乱してしまいます。

なおサンクスメールについては以下の記事でテンプレ付きで解説しています。

限られたスタッフに業務が集中してしまう

最初は1店舗から始めるECモールでも、順調に売上を伸ばしていくにつれ、2店舗、3店舗と複数店舗を運営するようになります。

在庫管理や顧客対応の業務は、慣れている人でなくては対応が難しく、どうしても限られたスタッフへ集中してしまうケースもあります。

ECモール出店当初は、営業のスタッフが掛け持ちで担当することもあるでしょう。しかし、店舗が増えてくると、営業職との兼務ではとても対応しきれなくなってきます。したがって、ECモールの担当者は専任になりがちで、属人的な業務になりやすい傾向にあります。

ヒューマンエラーが多発してしまう

多量の業務を手作業で行うと、どうしてもミスが起きやすくなります。

たとえば、Excelなどで管理している場合、あらゆるステータスやデータを管理するにはシートが複数となり、転記する際にミスをしやすくなります。

誤った数の在庫を発注してしまったり、時にはユーザーへ別の商品を発送してしまったりというミスをおかしてしまいかねません。

在庫管理・連携システム導入における5つのメリット

在庫管理・連携システムを導入すると、以下のような5つのメリットがあります。

- 複数店舗の在庫を自動連携

- 適正在庫によるコストの削減

- 各メールの自動配信

- 倉庫・WMSとのスムーズな連携

- 属人化のリスクやミスを軽減

それぞれ、解説していきます。

複数店舗の在庫を自動連携

これまでは商品の発注があるたび、1店舗ごとの在庫数をそれぞれ手作業で更新する必要がありました。しかし、在庫管理・連携システムを導入することで、他店舗の在庫情報も24時間365日、自動で在庫連携が可能となります。

それにより、欠品による販売機会の喪失を防げ、余分に在庫を抱える必要もなくなります。1店舗ごとに在庫数を更新していた作業が自動で連携されるので、これまでの作業量が大幅に削減されます。

なお、システムから直接在庫数を登録更新することも可能なので、ちょっとしたカスタマイズも手動で行えます。

適正在庫によるコストの削減

複数店舗の在庫を手作業で管理していると、全体の更新が遅くなってしまうため、欠品を恐れて多めに在庫を発注してしまいがちです。それでは在庫を保管するための倉庫のコストがかかり、さらに不良在庫となってしまうリスクがあります。

しかし、在庫連携をすれば適正在庫を常にキープすることが可能になります。それにより、これまで必要以上にかかえていた在庫によって発生していた、倉庫のスペースや不良在庫のコスト削減が可能となります。

また、在庫数が指定数以下となった場合、指定した店舗のみで販売が可能です。これにより、一時的に売上の多いモールへ優先的に在庫を集中させ、売上の少ないモールの在庫数をゼロにすることも可能です。

なお、実在庫がない場合でも、受注後すぐに準備ができるケースなど、システムによっては在庫を「無限」と設定できます。

各メールの自動配信

各店舗が受け付けた注文は、システムへ自動で取り込まれて「出荷可能」のステータスへ処理されます。

その際、サンクスメールや出荷予定メール、出荷済みメールやフォローメールなども全て自動で配信されるので、担当者の手間が大幅に削減されます。

システムにもよりますが、署名や送信元メールアドレスは店舗のものが自動で利用されます。特定のユーザーにのみテンプレートを使った、フリーメールを送ることも可能です。

倉庫・WMSとのスムーズな連携

物流倉庫・WMS(倉庫管理システム)とのシステム連携により、商品の入荷処理を効率よく行うことが可能となります。

たとえば、倉庫側の入荷実績をシステムに反映させることで、各ECモールの在庫数が自動で更新されます。

システムによっては、さまざまな倉庫・WMSに対応しています。アプリによる自動連携が可能な倉庫であれば、出荷業務を「完全自動化」にすることも可能となります。

なお、WMSについては以下の記事で詳しく解説しています。

属人化のリスクやミスを軽減

これまで解説してきたように、システム化によって人が介入する作業が大幅に削減されます。人権費の削減はもちろんのこと、人為的なミスの大幅な軽減にもつながります。

これまで、出荷作業やユーザーへのメール対応など、決まったスタッフが担当していた業務なのでどうしても属人的になりがちでした。

しかし、システム化することによって、属人的なリスクが解消され、新人や中途採用の社員でも覚えやすい業務となり、属人的なリスクの解消となります。

在庫管理・連携システム導入における注意点とは?

ここでは、システム化にあたっての注意点について解説します。

費用がかかる

システム化には、やはり新たなコストが発生します。

しかし、これまで遅い時間まで残業していたり、煩雑な業務による人為的なミスなどで発生したコストや、不良在庫によって発生していた倉庫のコストを考えれば、むしろトータルコストは減るのではないでしょうか。

また、作業の効率化により、売上の最大化が期待できます。したがって、システム化によって発生するコストはデメリットとは言えません。

導入する際に手間がかかる場合がある

導入システムや社内の体制にもよりますが、システム化には一定の時間と労力がかかります。ただし、一旦運用が決まってしまえば、業務が自動化・効率化されるため、日々の業務がずっとラクになります。

「現状でなんとかまわせている」という場合でも、今後店舗を増やしたり、受注量が順調に増えたりして、「いよいよ限界だ」というときになってからシステム導入は、さらに現場の負担となってしまいます。

システムを選ぶ際には、サポート体制がしっかりしているかもチェックしておくのが大切です。

以下ではおすすめの在庫連携におすすめの一元管理システムをご紹介しています。こちらもご参考ください。

まとめ

ネットでの買い物は一般化し、コロナ禍を経てさらに需要が加速しました。ネットショップを新たに出店し、これから事業拡大を狙う企業も多く存在します。

しかし、店舗数が増えるごとにユーザーへのメール対応や受注処理、出荷処理などは手作業では対応できなくなる時期がやってきます。

多忙になる前に、アプリやソフトウェアに任せられる作業はシステム化し、手作業は必要最小限に留め、コストを削減してミスを軽減することで、事業の売上や利益の最大化を目指しましょう。

ネットショップの在庫連携なら「ネクストエンジン」にお任せ!

EC・ネットショップ運営での在庫連携にお悩みでしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」をおすすめします!

ネクストエンジンなら、楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングなどの主要モールをはじめ、自社ECサイト等の複数の在庫連携ができますので、EC運営をぐっとラクにすることができます。

ネクストエンジンは初期費用0円、月額基本料金3,000円からはじめられ、店舗がどれだけ増えても、使った分だけの従量課金制のため、ECをはじめたばかりの方や小規模事業者の方から、多店舗運営をされている方まで幅広いEC事業者様にご満足いただける料金設定です。

ネクストエンジンはAmazonや楽天市場といった主要モールはもちろん、対応モール・カートは業界最多を誇り、将来的にさらに店舗を増やしたいとなった場合にも対応できます。

実際にネクストエンジンを導入した企業様からは「導入後は自社の複数のブランド間でもきちんと在庫連携ができているので、販売機会の損失はなくなっています。また、利用する管理画面もネクストエンジンだけなので、教育コストも減り、属人化も解消しました」

とのお言葉をいただいています。

ネクストエンジンでは30日間の無料体験もできますので、ぜひ実際の画面でお試しください。

また、「ネクストエンジン」の在庫管理資料は以下から無料でダウンロードできます。お気軽にご覧ください。

OMSとはOrder Management System の略で、日本語に訳すと「受注管理システム」です。注文受付からお客様のお手元に商品が届くまでの一連の流れを管理できるシステムのことを指します。

本稿ではOMSとは何か?という基本的なところから、OMSのメリットや注意点、選び方まで解説しています。OMSの選び方についてのお役立ち資料も無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

OMS(Order Management System)とは?

EC事業を営む方なら、一度は「OMS」という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。「OMS」はOrder Management System の略語で、日本語に訳すと「受注管理システム」です。注文受付からお客様のお手元に商品が届くまでの一連の流れを管理できるシステムのことを指します。

OMSには、実は様々な種類があります。管理する範囲が受注から発送までの全てなのか一部なのか、料金体系、運用に合わせたカスタマイズの可否、APIを公開しているか否か…。

一度導入すれば長い付き合いになるツールだけにしっかり自分にあったものを選びたいけど、どう選んだらよいのか分からない。そんなEC事業者の方は非常に多いのです。

OMSとWMSの違い

OMSに似た用語にWMSがあります。WMSは「Warehouse Management System」の略で、倉庫管理システムのことを指します。

OMS(受注管理システム)が注文を受け付けてから商品をお届けするまでの一連の流れを管理するのに対し、WMS(倉庫管理システム)は、倉庫内の作業や情報(例えば、ピッキングやロケーションの管理、検品、商品の入庫、商品の出荷など)を管理します。

WMSについての詳細はこちらの記事でも解説しています。

OMS導入のメリット

OMS導入のメリットとしては「コストを最小化して、なおかつ、利益を最大化できる」ことがあげられます。

業務が忙しくなったときの解決策としてOMSの導入以外には、

- 新しく人員を採用する

- 運営業務を委託する

という選択肢も考えられます。

人員を採用する場合、「やるべきことが分かりやすい」というメリットはありますが、人件費(コスト)が当然かかり、人手が足りなくなるたびに運営人数を増やしていくと、売り上げが増えても、人件費(コスト)も比例して大きくなってしまい、利益を圧迫してしまいます。

運営業務を委託する場合、「高品質な対応がきたいできる」「自社で注力したい業務に専念できる」というメリットがありますが、柔軟な対応ができなかったり、社内での業務知識の蓄積ができないというデメリットもあります。また、人員の採用と同様、依頼業務が多くなれば、その費用も当然増えていきます。

EC事業で利益を最大化するためには「売上アップ」の他に、「コストを最小化する」という意識と体制づくりが重要です。

その点、OMSは「忙しさの緩和」と「運営コストの最小化」を両立させることができます。

OMSの中には、基幹システムとして利用できるものもあり、そのようなOMSを選ぶことで、ネットショップの受注に限らず、実店舗や卸販売などの受注も取り込むことで、仕入れやマーケティング、経理など、さまざまな業務を効率化させることが可能です。

OMSを選ぶ際に注意したいポイント

OMSが業務効率化に効果的とはいえ、きちんと選定せずに勢いで決めて導入してしまうと、後から「思ったのと違う…」となってしまうこともあり得ます。その場合、せっかく苦労して導入したのにリプレイスが必要となり、導入コストがさらに掛かるという悲しい結末に。

例えば、新たなモールが台頭した時に、自社で導入しているOMSがそのモールに非対応だったとき。そのモール専用に運用フローと仕組みの構築をしなければならなくなります。自社商材とそのモールがどんなに相性がよくても、人件費等の運用コストが負担できずに泣く泣く出店見送りとなるリスクがあります。

また、運用変更にも同様のことが言えます。売上規模が拡大し、自社倉庫から外部倉庫へ移管しようとした場合に、連携先倉庫で使用しているWMS(倉庫管理システム)にOMSが対応していないと、その倉庫を諦めるかOMSをリプレイスするかという究極の2択を迫られることになります。

この不確実性の時代に、先を完全に見通すことは不可能です。それでも、今後自社の目指す先と、それに対応できると思われるOMSを選ぶことが、長期的なリスク低減につながります。

OMS選びに困ったら

OMS選びで悩んでるEC事業者の皆様がそんな事態に陥らないように、この度新たな資料をリリースしました。「OMS」をどのように選べばよいか、ポイントを抑えて解説しているので、迷ったときの指針にぜひご活用ください。

また、選び方だけでなく、導入の失敗例や導入スケジュールの導入にあたって準備すべきこと、導入のステップ、失敗事例まで、導入に関わる基礎知識をふんだんに盛り込みました。そのため若干ボリュームは多いですが、自分に興味のあるところだけ読むのでもOKです。

ネクストエンジンはOMSの一つです。資料内でサービスの説明はさせて頂いていますが、この資料の作成にあたっては「EC事業者様が自身の目的にあったOMSを見つけられること」を目的としており、極力中立な視点で記載いたしました。

無料で配布しておりますので、是非ダウンロードして、ご一読ください。

EC運営における受注管理とは、「お客様からの注文を受けて、商品を出荷するまでの業務」を指します。日々の運営に欠かせない業務だからこそ、業務効率化などの課題に直面しているEC事業の方も多いのではないでしょうか?

受注業務を効率化することは、顧客満足度の向上や長期的には売上UPにもつながります。

この記事では、受注管理の業務内容といった基本から、その課題点と効率化のためのシステム導入のポイントなどを詳しくご紹介します。

なお、受注管理システム(OMS)の選び方については、以下の記事で解説しています。

受注管理とは?求められる役割と重要性

受注管理とは、販売管理プロセスの一部であり、主に、注文を受けて出荷するまでの過程やお金の流れを管理する業務を指します。

ここでは、「受注管理の業務内容」「販売管理における位置づけ」「重要な業務といわれる理由」の3点について解説します。

顧客から注文を受けて出荷するまでの管理業務

顧客となる消費者や企業から注文を受けて出荷するまでが管理業務です。

見積書の作成から商品のピッキングと業務内容は多岐に渡ります。また、他部門との連携も必須になります。

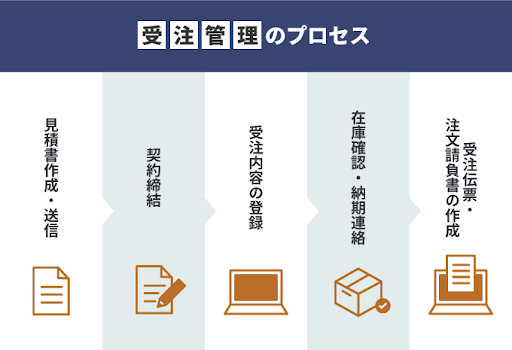

販売管理プロセスにおける受注管理の位置づけ

販売管理とは、顧客から注文を受けて出荷するまでの過程を指します。販売管理のプロセスを以下にまとめました。

- 仕入れ管理

仕入れ先から適切に商品を仕入れるための管理業務

例:仕入れ先への見積書や発注書の作成、商品の検品など

- 受注管理

顧客から注文を受け、出荷の準備ができるまでに発生する管理業務

例:発注者への見積書の作成、自社向けの受付伝票の作成など

- 出荷管理

商品を出荷するための管理業務

例:商品の梱包、配送の手配など

- 請求管理

商品を問題なく納品した後の、代金の回収に関わる業務

例:顧客への請求書の作成、代金の確認など

- 在庫管理

在庫の管理に関わる業務

例:商品数の記録、商品の仕入れ状況の確認など

販売管理のプロセスの中で、受注管理の仕事は他部門に対し、指示する工程が多いです。

そのため、他部門との連携を担う司令塔の立ち位置にいます。

受注管理は顧客との接点を持つ重要な業務

プロセスにもある通り、受注管理は顧客との接点を唯一持った業務といえます。顧客からの受注内容を誤りなく在庫部門や生産部門に指示しなければならないため工数が多く、その分責任も重大。当然ですが、ミスは許されません。

業務負担が重く、効率化を図りたいという理由から、業務の外注やシステム導入を検討する企業が増えてきています。

受注管理の業務内容を一般的な流れで確認しよう

受注管理の業務はどのような流れで行われるのでしょうか。ここからは、一般的な受注管理の業務内容を5つのステップに分けて説明します。ぜひ、参考にしてみてください。

1.顧客の注文内容に合わせて見積書を作成・提案する

顧客からの注文内容に適した見積書を作成・提案します。

企業を対象としたビジネスでは、商品の価格は条件によって変化することが多いため、取引実績や数量に応じた金額を見積もりとして提出します。他社と価格が競合しているときは、複数回見積もりを作成することになるでしょう。業種によっては、見積書の作成と提案は受注管理以外の部署で対応することもあります。

ECなどの小売業では必要がなくなる

企業に対する取引の場合には、見積書の作成が必要です。ただし、ECサイトなどの小売業においては、消費者が購入した時点で発注内容が自動的に作成されるため、見積書の作成は不要になります。

2.契約の締結(注文の確定)をする

見積書の金額と取引する上での条件について、顧客から同意を得ることができたら、契約の締結をします。商品の保証期間や納期、支払い方法、期日など、後々トラブルに発展してしまうこともあるため、事前にしっかりと確認しましょう。

ただし、事前確認でも防ぐことができない問題もあるため、相談窓口を設置するといったサイト設計の工夫も求められます。

ECなどの小売業では購入された時点で契約の締結になる

ECサイトなどの小売業では、見積金額の擦り合わせなどはありません。しかし、顧客に購入された時点で自動的に契約の締結となるため、トラブルにならないようなページ設計が求められます。

3.自社のシステム等に注文内容の登録を行う

注文の確定をしたら、注文内容を自社のシステムに登録します。登録情報は各部門の担当者に共有され、出荷に向けた準備が始まります。取引が初めての顧客に対しては、注文内容の他に顧客情報の登録や管理をしましょう。少し前までは、注文内容の登録までが受注管理の業務とされていました。

4.在庫の確認をし顧客に納期の連絡を行う

注文内容の登録が済んだら、在庫の確認を行い顧客に納期の連絡をします。在庫が不十分の場合は、生産部門や発注部門と連絡を取りながら、在庫を確保しなければなりません。

契約内容や条件を確認しながら、納品時期を明確にし、丁寧に対応することが信頼関係の構築につながります。

5.自社向けの受注伝票の作成と顧客宛ての注文請書を発行する

最後に、受注伝票と注文書を発行しましょう。これらは納期の目途が立ってから作成されることが多い傾向にあります。

受注伝票とは自社向けに、商品をどこにいくつ納品したか、などの情報を記した書類のことで、注文書をベースに作成します。

一方で注文書とは、顧客に対して注文を受けたことを証明する書類です。必ずしも注文書を作成する必要はありませんが、万が一の問題発生に備えて作成することをおすすめします。

受注管理のよくある課題とは

受注管理の業務は、在庫・生産部門などの各部門と顧客とをつなぐ重要な役割を担っています。

前述した通り、受注管理業務の仕事量は膨大なため、様々な問題が発生する場合も多くあります。ここでは、受注管理業務が抱える課題を4つ解説します。

受注から出荷の部署につなげるまでの業務が煩雑になりがち

受注管理が抱える課題として、まず受注から出荷までの業務が煩雑になりやすい点が挙げられます。

受注管理は、見積作成から受注伝票や注文書の作成までと業務量が多く、他部署との連携も必須です。業務に携わる人が多いほど、ヒューマンエラーの発生率は高くなってしまいます。

「業務量が多いのにもかかわらず仕事内容が複雑」「部署間での連携や役割分担が上手くいかない」など、業務が煩雑になりやすい環境が課題といえるでしょう。

受注窓口が多様化し人員配置が難しい

受注窓口の多様化により、人員配置の対応が難しいことも課題といえるでしょう。

現在では、電話やFAXの注文はもちろん、webを利用した注文方法も珍しくありません。webでのシステムを利用するには専門的な知識が必要になりますが、それに適した人材を見つけるのはなかなか難しいもの。

窓口が広くなることは顧客にとってはメリットですが、人員不足に悩まされている企業も少なくありません。

他の業務との連携が悪いと納品まで長引いてしまう

他の業務との連携不足により、納品が長引いてしまうことがあります。

管理業務の仕事は、生産部門や発注部門など、各部門と連携が必須です。業務が1つでも滞ると、納品の遅れにつながってしまいます。

情報を共有するために必要な情報量が多く、作業量が増えてしまっていることが原因といえるでしょう。その結果、業務に遅れが生じ、納品まで時間がかかるといった課題が生じてしまいます。

「属人化」が起こりやすい

業務量の多さにより、属人化が起こりやすいのも課題です。

特定の社員でしか対応できない案件が増えると、その社員の稼働状況が納品に影響を及ぼす場合も出てきます。業務内容を共有できていないことで、非効率な作業を気付かずに続けている可能性もあるため、業務の標準化は必要不可欠です。

受注管理の課題を解決する方法は?

受注管理は業務量が多く、他部門との連携が必須であるため、抱えている課題も多いことが分かります。このような課題を解決するにはどうしたらよいのでしょうか。

ここでは、解決策として次の2つについて解説します。

- 受注管理を外注(アウトソーシング)する

- 受注管理システムを導入する

それでは、順にみていきましょう。

1.受注管理を外注(アウトソーシング)する

問題解決に向け、受注管理を外注(アウトソーシング)する方法があります。ここでは、外注の内容やメリット・デメリットについてご紹介します。

受注管理の外注とはどんな内容なのか?

受注管理の外注とは、契約の締結や在庫確認などの業務を外部の会社へ委託することです。部分的もしくは全てを委託でき、出荷業務や在庫管理などの管理業務以外についても必要に応じて外注できるサービスがあります。

料金体系は、従量課金制と月額固定制のどちらかを選択するケースが一般的です。業務を整理することで、顧客への対応のスピードも上がり、顧客満足度の向上が期待できます。

受注管理を外注することで得られるメリット

受注管理を外注することで得られるメリットは2つあります。

1つは、空いたリソースを自社の事業拡大に回せる点です。受注管理の業務を外注することで業務量が減るため、そこに充てていた時間・労力を別の業務に使用できます。新商品の開発や新市場開拓など事業拡大に注力できるでしょう。

2つ目は、低コストで高い品質の受注管理を導入できることです。

管理業務を代行する会社には、低コストで対応してくれるところが数多くあります。自社で新たに担当者を育てるとなると、業務に慣れるまでは生産性を期待できない場合が予想されますが、外注では専門の担当者が対応してくれるため高い品質で受注管理を行えます。

受注管理を外注することで生じるデメリット

受注管理の外注にはデメリットも存在します。1つ目は、社内にノウハウが蓄積されないことです。

「外注=自社では受注管理しない」ということなので、当然ですがノウハウは蓄積されません。また、社内の情報が漏洩する危険性も出てくるため、規約をしっかりと結ぶようにしましょう。

2つ目に、外注先とのコミュニケーションコストがかかることが挙げられます。

社外の企業に対して自社の業務を依頼するため、初めはミスが生まれやすい環境であることを念頭に置きましょう。そのため、上手く業務が回るようにルールや体制を作り、密にコミュニケーションを取っていく必要があります。

2.受注管理システムの導入をする

受注管理システムを導入することで、業務を効率化できます。

ここでは、受注管理システムの特長や機能、メリット・デメリットについて解説します。

受注管理システムとは?主な特長・機能を解説

受注管理システムとは、受注管理業務において手動で行っていた作業を自動化や効率化するシステムのことです。OMS(order management system)とも呼ばれています。

主な機能としては、注文確認などのルーティン業務の自動化、リアルタイムでの在庫管理などがあります。

また、クラウドシステムで情報を一元管理することで、他部門との情報共有がスムーズになるため、コミニケーションコストの削減も期待できるでしょう。

受注管理システムを導入することで得られるメリット

受注管理システムを導入する大きなメリットは、業務負担の軽減です。

それにより少ない人数で業務を回せるようになるため、ヒューマンエラーの防止や人件費の削減も期待できるでしょう。

また、クラウドで情報を一括管理することで、業務スピードが向上するため、納品が長引いてしまうといったリスクを抑えることができます。

受注管理システムを導入することで生じるデメリット

受注管理システムのデメリットは、導入する際のハードルの高さにあります。システムを変更するには、多くの労力が必要になります。また、既存のシステムを停止すると生産も止まってしまうため、入念な下準備が必須です。

既存のシステムと連携できるのか、使用する人にとって使いやすいシステムかどうか、などしっかりと確認してから導入を決めるようにしましょう。

一元管理システム「ネクストエンジン」で受注管理を効率化しよう!

様々な受注管理システムがあるなかで、EC一元管理システム「ネクストエンジン」は受注業務の自動化を可能にするだけでなく、様々なモール・カートと連携でき、EC事業者様の業務効率化を実現します。

主に効率化できる業務は下記の通りです。

- 注文ごとにステータスを自動で割り振れる

- オフライン注文の管理にも対応

- サンクスメールなどの自動送信

- 入出金処理

- ピッキング指示の作成

など

また受注管理業務だけではなく、倉庫連携や商品登録の効率化なども可能です。

受注管理業務を効率化したい、ECサイト運営を自動化したい、と考えている方はぜひ導入を検討してみて下さい。

受注管理について詳しく知りたい方は以下の資料をご覧ください。

まとめ:受注管理の課題を解決して売上UPも実現しよう

今回受注管理について解説しました。

受注管理業務の効率化に課題を感じている場合、外注(アウトソーシング)とシステム導入の2つの方法があります。導入にあたり、それぞれメリットとデメリットがあることを念頭に置きましょう。

受注管理の最適化は業務効率化という一面だけでなく、顧客満足度など売上UPにもつながります。

現状をしっかりと理解した上で、どのような策が適しているのか模索しながら、自社に合った形で課題を解決しましょう。

どの受注管理システム(=一元管理システム)にすればいいか比較したい方は以下の比較ガイドもぜひ参考にしてみてください。