ECサイト運営においては、在庫をある程度保管する必要があり、一定の在庫リスクが生じます。在庫を抱えているアイテムが売れる商品ばかりであれば問題ないのですが、流行りやブームはやがて去ってしまいます。いつのまにか売れない商品が、不良在庫として残ってしまうことも少なくありません。

そこで本記事では、在庫を適正化するためにどうすればいいか、在庫分析の分析方法と使用するグラフをわかりやすく説明していきます。

在庫分析とは

在庫分析とは、自社で保管する在庫が適正に保たれるように、在庫の状況を正確に分析することを指します。在庫の管理状況の問題点を発見したり、適正な在庫の基準を見直したりすることが可能となります。

在庫分析は、最適な在庫管理を実施するためだけではなく、売上に対する原価の把握ができます。売上高は、実際に売り上げた商品の個数に販売額を乗じれば算出できます。しかし、利益は仕入れから期末時点の在庫を差し引いて計算するので、在庫の正確な状況が把握できていないと、予測した基準しか設けられなくなります。

また、正確な在庫分析をすることによって、商品の売れ行きの動向が明確になります。

それにより、それぞれの商品の今後仕入れる量をどのようにするかが計画しやすくなります。売れ行きの良くない商品は、価格を調整して売りつくしセールをしたり、人気の商品はキャンペーンなどを強化して更に大量に仕入れることで、仕入先にも価格交渉をしたりといった戦略を練りやすくなります。

こういった販売戦略は、棚卸しの時期にだけ実施するのではなく、短いスパンで定期的に実施することで、年間の売上や利益の最大化が図れます。

したがって、在庫分析は単純に在庫の数を確認するだけではないのです。

在庫分析の目的とメリット

在庫分析の目的として「在庫不足」と「不良在庫」をさけることが挙げられます。

人気の商品の在庫が不足してしまうと、販売機会の損失となってしまい、せっかく興味を抱いてECサイトへ訪れてくれたユーザーをがっかりさせてしまいます。最悪の場合、欠品によって企業の信頼を失いかねません。逆に、不良在庫を多くかかえてしまうようでは、仕入額(原価)が膨らんでしまい利益を圧迫してしまいます。さらに、商品を大量に保管する倉庫代も毎月発生してしまいます。

また、現在何が売れているのかを把握することで、「今、何がウケているのか?」を分析でき、ユーザーの求めているものが理解できます。それにより、商品のキャンペーンの実施や新商品の開発など、今後の新たな策を講じるためのアイデアの創出につながるといったことがメリットといえます。

在庫分析の主な手法

在庫分析の主な手法は、以下の4つがあげられます。

- ABC(在庫金額)分析

- 在庫回転率分析

- 交差比率分析

- デッド在庫・緩動在庫

それぞれ解説していきます。

ABC分析

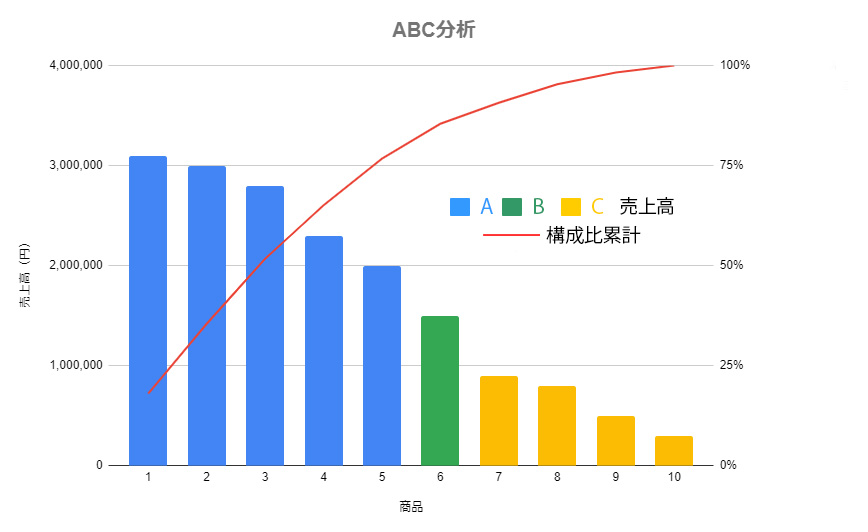

ABC分析とは、製品の売上やコスト在庫など、重視する指標を決定して重要度が大きい順に並べて分類して管理するための分析方法です。

重要度を大きく占める商品に対してコストを優先的に配分したり、人的リソースをかけたりすることで、売上や利益を効率よく向上させるという目的があります。

たとえば、売上額を重視して分析する際は、売上が高い商品のグループをA群(上図の青グラフ)、中間をB群(上図の緑グラフ)、低いグループをC群(上図の黄色グラフ)と定めて、どんな戦略を講じるのかそれぞれのグループ毎に違った施策を考えます。

売上の多いA群の商品に対しては、キャンペーンを講じたり広告を打ち出したりなどのコストをかけて、さらなる売上の向上を目指します。一方、売上の低いC群については、なるべくコストや人員のリソースをかけないようにし、売上の動向を見守ります。もし、売上が伸び悩むようであればその商品は処分したり、半額セールなどで売り切るなどの策を講じます。

なぜなら、売れない商品を大量に倉庫で保管しておくのは、倉庫代もかかりますしそのスペースを売上の多い商品に使用する方が、会社全体の売上に大きく貢献できるからです。

このように、ABC分析によってムダな在庫保管によるコストを減らし、ムダなスペースを有効活用することによって健全な経営状況を保つのです。

在庫回転率

在庫回転率とは、自社の在庫がある一定の期間において、どれくらい回転しているかを指します。

在庫回転率を分析することで、在庫の変動をリアルタイムで可視化できるため、売上の向上や必要のないコストを抑えられるようになります。

なぜなら、在庫回転率の分析によって売れ筋の商品とそうでない商品を選別することが可能となるため、それによって商品ごとに施策を講じやすくなるからです。したがって、在庫回転率の分析は経営判断の良い材料になるのです。

在庫回転率についてさらに詳しく知りたい方は「在庫回転率とは?その重要性と計算方法をわかりやすく解説!」の記事をご覧ください。

在庫回転期間

在庫回転期間とは、商品の仕入れから販売までにかかった期間を算出した数値のことです。期間が長ければ、過剰在庫や滞留在庫になっている可能性があります。在庫回転期間を分析する目的は、売れ筋の商品なのか、処分の検討が必要な商品なのかを判断する際の材料として活用します。

在庫回転期間の計算式は、以下のようになります。

「在庫回転期間」=「在庫金額(棚卸資産)」÷「売上高」

在庫金額は、在庫の数に単価をかけて算出します。

在庫回転期間の値が小さければ、在庫が回転する期間が短いということになり、その商品はよく売れていることになります。一方、在庫回転期間の値が大きいと、在庫の動きが遅いことから、売れていない商品であるという判断になります。

交差比率

交差比率分析とは、販売した商品がどれだけの利益をだしているかを評価するための分析方法です。

在庫回転率や、在庫回転期間の算出では、どのくらいのサイクルで在庫が入れ替わっているかがわかりましたが、利益率までは把握できません。そこで、交差比率分析によって、どのくらいの利益を確保しているのかを調査します。

交差比率は、以下の計算式で算出します。

「交差比率」=「粗利益率」×「回転率」

交差比率が高ければ高いほど、在庫しているその商品は利益率としては成績のよい商品となります。

デッド在庫・緩動在庫

デッド在庫とは、トレンドが終了したり、新製品が出たことによる「型落ちの商品」となってしまい、もう売り出せなくなった商品を指します。

また緩動在庫とは、全く売れなくなってしまったわけではないが、実際ほとんど売れていないような商品を指します。

これらはABC分析における更に低いレベルの商品群であり、保管するコストがかかってしまう在庫品に分類されます。

したがって、デッド在庫や緩動在庫の存在が確認されるようであれば、早急に対策を打つ必要があります。不要な在庫を処分し、空いたスペースには回転率や利益率の高い新しい商品を保管する計画を立てるのです。

在庫分析に使用する3種類のグラフ

在庫分析には、以下にあげる3種類のグラフを活用します。

- ヒストグラム

- Zチャート

- 流動数曲線

それぞれ見ていきましょう。

ヒストグラム

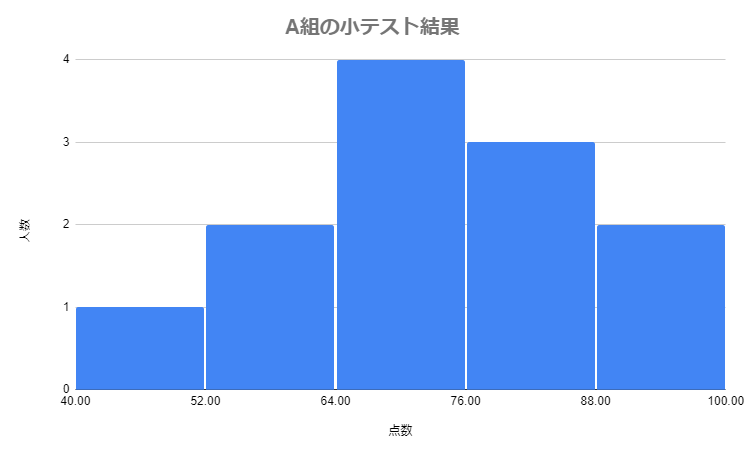

ヒストグラムは、データの分布が視覚的にひと目でわかるグラフです。

横軸には年齢など、ある特定のデータを「階級」を設けて区切り、縦軸には各階級に該当するデータの「数量(金額など)」を表示させます。

たとえば、上図のように、A組の小テストの結果をヒストグラムで表すと、テストの点数という「階級」ごとの人数分布がひと目でわかるようになります。

ヒストグラムは、一見すると棒グラフに似ていますが、その面積が度数を示しているので棒グラフとは使用目的が異なります。

階級ごとに、それぞれどのくらいの数が分布しているのかをひと目で理解できるので、現状の傾向をつかんで対策を立てるのに活用します。

Zチャート

Zチャートとは、商品の「月次の売上」、「売上の累計」、「移動合計」の3つについてグラフ化したものです。3本のグラフが交わると「Zの形」のように見えるためZチャートと呼ばれています。

Zチャートでは、移動合計が右肩上がりになっていれば売上が伸びていることを表し、右肩下がりの場合は売上が減少傾向にあると見て取れます。

流動数曲線

流動数曲線とは、同じ製品を繰り返し作る部品メーカーなど、大量生産型のメーカーに適した生産管理をするためのグラフです。別名、追番管理とも呼ばれています。

Zチャートと同じく、3つの数値を用いた折れ線グラフで、月次で見た商品の「累積計画」「累積実績」「仕掛品在庫」の3つの数量を使用します。

元々、ゼロ戦を製造していた中島飛行機(元スバル社)が考案した分析方法で、管理項目が少ないため、ひと目見たらすぐにわかるシンプルなグラフであることが特徴です。

必要なデータは実績数と生産計画数のみで、エクセルで簡単に流動数曲線の作成が可能です。

在庫分析で活躍するツール

ここでは、在庫分析で活躍するツールをご紹介します。

エクセル

在庫分析で活用するツールで代表的なものはエクセルです。一般的な企業では日々業務で活用しているため、エクセルは誰でも扱いやすいところがメリットです。しかし、小規模の活用であればエクセルでの分析が十分ですが、複数店舗などの大規模のデータを取り扱うにはエクセルでは限界があります。

また、複数人で同時に入力することが不可能なため、やはり小規模向けのツールと言えるでしょう。

BIツール

BIツールとは、さまざまな場所に点在するデータの収集から、分析や加工まで実施できるツールです。

小規模向けのエクセルとは異なり、ビックデータなどをかけ合わせ、より深い分析ができます。

また、膨大なデータをグラフ化することも可能で、初期にデータの取り込みを設定しておけば、自動的にデータが更新されていく機能も搭載しています。

経営層に重宝され、単時間でタイムリーで正確な情報を把握できるため、最新の分析結果からその後の戦略を練ることが可能です。

しかし、BIツールの機能をフルに活かすためには、専門的な知識をもった人材が必要です。もし、ノウハウの無い人が構築する場合には多大の時間を要するでしょう。

まとめ システム化によって簡単に在庫分析を実現しよう!

在庫分析をすることで、不良在庫を見極めて人気のない商品は廃盤や処分などの措置を講じます。それによって、ムダにかけていた倉庫代のコストをカットし、新たに生まれたスペースには人気の商品を保管することで、売上や利益の向上を実現します。

在庫分析といっても手法はさまざまあります。在庫回転率や在庫回転期間などを算出して、サイクルの速い商品を見極め、交差比率の分析によって利益率の高い商品を特定します。

これらの状況を可視化するためにはグラフの活用も不可欠ですが、大規模のデータを管理・運用するにはエクセルでは限界がありますし、分析方法に詳しい人材がいない場合、日々忙しい業務のなかでデータ分析・管理をするのは大変です。

そんな方にはぜひ、EC一元管理システムの導入をおすすめします。日々の煩雑な管理や運用の工数を削減でき、在庫回転率、在庫回転期間なども特別な設定も必要なく、在庫の状況を可視化できるため、一度検討してみてはいかがでしょうか?

一元管理システムなら!ネクストエンジン

EC運営でお悩みでしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてはいかがでしょうか?

ネクストエンジンなら、受注管理や在庫管理を効率化・自動化することができます。

データ分析についても、店舗ごとの売り上げ速報、受注速報や日別・月別の売り上げや受注件数、出荷件数はもちろん、キャンセル送品・送料・客単価・原価・粗利・ポイント・手数料など、様々な分析が可能です。

実際にネクストエンジンを導入されたお客様からは「商品ごとに販売傾向グラフや日別情報、月別情報を見ることができ、どれだけ売れているかがすぐにわかるのはとても便利!」とのお声をいただいています。

また、ネクストエンジンではアプリによるカスタマイズもできるため、さらに詳しい分析をしたい場合には、小売在庫分析ツール LTV-Zaikoや通販CRM LTV-Labなどの分析ツールと連携することも可能です。

在庫管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

日々のEC運営において、大きな課題1つに在庫の適正化があげられます。在庫は多すぎても不良在庫を抱えることになりますし、少なすぎても売り逃して機会損失を招いていまいます。どうすれば適正な在庫数を保つことができるのかと、頭を抱えてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、在庫回転率とは何かといった基本的なことから、適正な在庫回転率を算出することで、不良在庫や在庫切れを防ぐ方法についてわかりやすく解説していきます。

在庫回転率とは?

在庫回転率とは、現在保有している在庫が一定期間に何回入れ替わりが発生したかを計算した数値を意味します。商品回転率や、棚卸資産回転率ともいいます。

算出方法には、「金額」から算出する方法と「個数」から算出する方法の2種類があります。例えば、金額を使った算出方法は、平均在庫金額が10万円の商品が40万円分売れた場合の在庫回転率は、「4」となります。

一方、個数から算出する方法は、ある商品の平均在庫が10個の場合、その商品が30個売れたときの在庫回転率は「3」となります。

在庫回転率は、その商品がどんなペースで売れているかを示しているため、数字が大きいほどその商品は売れ筋の商品であることを表します。逆に数字が小さい場合は、その商品は売れるのに時間がかかっていることを表しています。

商品が売れるまでに時間がかかると、商品を保管するコストがかかってしまいます。したがって、このコストを下げるためには在庫回転率を上げる施策を打つ必要があります。

と言っても、一概に数値の低い商品が必ずしも売れていない商品と位置づけられるわけではありません。なぜなら、商品はそれぞれ種類も違えば性質も異なるため、アイテムによっては在庫回転率の平均値は変動するからです。

また、逆に数値が高すぎた場合も注意が必要です。なぜなら、商品を仕入れる数が不足してしまって在庫切れによる「販売機会の損失」が発生してしまう恐れがあるからです。

在庫回転率は、業種や商品の種類によって水準も変わり、季節によっても変動してきます。数値の推移だけを追いかけるのではなく、前年の同じ時期との比較や同業他社ともしっかりと比較して最適な在庫回転率を把握しましょう。

在庫回転期間とは?

在庫回転期間とは、商品を仕入れてから販売するまでの期間を示す数値です。在庫回転期間が短ければ商品の入庫から出庫までの期間が速いことを意味し、長ければスピードが遅いことを表します。

在庫回転期間の計算式は、以下のようになります。

「在庫回転期間」=「棚卸資産」÷「売上高」

例:仮に、年間の売上高が1,000万円とした場合で棚卸資産が50万円のとき、1日の在庫回転期間は、

50 ÷(1,000 ÷ 365日)=18.25日

となります。これは、平均約18日で在庫が出庫していることを表しています。

なお、棚卸資産については以下の記事で解説していますのでご参考ください。

在庫回転率と在庫回転期間の把握が必要な理由

在庫回転率と在庫回転期間について理解したところで、それではなぜこの2つを把握する必要があるのでしょうか。

主に、以下の3つのポイントにしぼられます。

- 在庫の動きを可視化するため

- ムダなコスト発生を防ぐため

- ユーザーのニーズを把握するため

それぞれ解説していきます。

在庫の動きを可視化するため

在庫回転率や在庫回転期間を算出し調査することで、在庫がどのように動いているかを可視化できます。それまで、「在庫がなくなったら発注をする」という後手に回っていた対応が、これらの数値を追いかけることで、どれほどの数を仕入れる必要があるかを予測することが可能となり、余裕をもって仕入れの処理が行えるようになります。それにより、メーカー欠品中となっていた場合のトラブルに繋がるケースにも対応がしやすくなるというメリットがあります。

ムダなコストの発生を防ぐため

在庫回転率や在庫回転期間の算出により、商品を仕入れてから、売り切るまでの期間が把握できます。それにより、必要最低限の仕入数を予測でき、「過剰在庫」や「在庫切れ」を発生させないための「適正在庫」を求められるようになります。適正在庫を常に意識しながら運営することで、無駄なコストをかけずに利益の最大化を目指します。

ユーザーのニーズを把握するため

ユーザーのニーズを把握するためには、現在抱えている在庫の内、どの商品が売れ筋で、どの商品が死にゆく商品かを見極めることが重要です。それにより、今後も人気の商品として売り出すと決めたものは在庫を多く抱え、キャンペーンなどを企画して積極的に売り出していきます。一方、在庫回転率が低迷している商品は、残りの在庫を売り切ったらもう仕入れをしない(撤退する)という判断が必要になります。ユーザーに人気の無い商品ほど、撤退を早く見極めることが大切です。

在庫回転率の計算式

在庫回転率の算出には、以下の2種類の方法があります。

- 金額から算出

- 数量から算出

それぞれ詳しく解説していきます。

金額から算出

在庫回転率を金額から算出する方法は、以下の計算式となります。

「在庫回転率」=「売上原価」÷「平均在庫金額」

売上原価の求め方は、以下の計算式で算出します。

「売上原価」=「期首の在庫金額」+「年間の仕入れ高」-「期末の在庫金額」

つまり、「調査を開始する期首の売れ残った在庫の金額」に、「新しく入荷する在庫の仕入れ原価」を足して、「調査が終了する期末に売れ残っている在庫の金額」を引くことになります。

売上原価を、平均在庫金額でわったものが在庫回転率です。

また、平均在庫金額は、「平均商品在庫高」や「棚卸し資産」ともいわれ、以下の計算式で算出できます。

「平均在庫金額」 = (「期首在庫金額」+「期末在庫金額」)÷ 2

数量から算出

在庫の数を使った在庫回転率の算出方法は、以下の計算式で算出できます。

「在庫回転率」=「総出庫数」÷「平均在庫数」

総出庫数とは、1期における出庫数量の総合計です。

平均在庫数は以下の計算式で求められます。

「平均在庫数」=(「期首の在庫数」+「期末の在庫数」)÷ 2

在庫回転率を上げるための方法

在庫回転率を上げるための方法として、以下の3つがあげられます。

- 在庫の整理をする

- 目標値の設定をする

- 定期的に在庫回転率を確認する

どれも、在庫回転率を向上させる良いヒントとなりますので、詳しく見ていきましょう。

在庫の整理

在庫回転率を上げるためには、不要な在庫をなくすことです。なぜなら、回転率を悪化させる最大の要因は不良在庫だからです。長期にわたって不良在庫が倉庫に残ってしまうと、新しい商品を入荷するチャンスが減ってしまい、結果的に在庫回転率が悪化してしまいます。

在庫は適切な個数にとどめるようにして、必要以上の在庫を抱えないようにしましょう。

普段からしっかり倉庫全体を管理していないと、どうしても見落とされてしまう在庫が存在します。売れ残った商品は長い期間、倉庫へ放置されてしまうケースも多いので、管理方法をイチから見直して倉庫全体の管理体制を強化するようにしましょう。

目標値の設定

不良在庫が整理できたら、次は在庫回転率の目標値を決定します。具体的な目標を立てることで、スタッフのモチベーションの向上にもつながることでしょう。

在庫回転率の目標値を設定するときは、次の計算式から算出します。

「在庫回転率目標値」=「1期あたりの目標売上金額」÷「目標平均在庫金額」

たとえば、1期の売上目標額が2,000万円の場合、目標の在庫平均金額が200万円であれば、在庫回転率の目標値は「10」を設定します。

また、同じ種類の商品を取り扱う同業他社に関する在庫回転率についても、リサーチすることで最適な在庫回転率の目標設定が可能となります。

同業他社の在庫回転率は、経済産業省のホームページで確認できます。

定期的な在庫回転率の確認

目まぐるしく新しい商品が誕生し、スマホやタブレットなど情報の発信源が豊富な現代において、ユーザーが求めるニーズは日々変化していきます。その変化に追いついていくためには、棚多しの時期にだけ在庫数を管理し在庫回転率を調査していたのでは、とても現代のユーザーニーズのスピードにはついていけないでしょう。

したがって、年1回の決算時に在庫回転率を算出するのではなく、月1回、週1回と調査を短いスパンで実施することで、現状の細かな問題点に気づくことが可能になります。それにより、回転率の悪い商品に早く気づけるようになり、価格の調整や売りつくしセールなどの対応を早く打てるようになります。

そうすることで、余剰在庫を適正な在庫数へ日々近づけられるようになり、人気商品の在庫数も在庫切れとならないよう、前もって調整できるようになります。結果的に、年間を通して自社の取り扱う商品が満遍なく適正在庫に近い状態を保てるようになり、売上の最大化を測ることが可能となります。

まとめ 適正な在庫の管理はシステム化で解消しよう!

近年のECの成長に伴い、豊富なアイテムをそろえ、お客様のニーズに応えようとする事業者も多くなりました。しかしその反面で、抱える在庫数や扱うアイテムの種類も膨大となり、管理することが非常に煩雑になってしまいがちです。

ムダなコストを防ぐには、在庫回転期間と在庫回転率を調査して、常に適正な在庫数を保つような管理が必要ですが、手作業での在庫管理ではとても難しいのが現状です。

そこでおすすめしたいのが在庫管理システムの導入です。システム導入をすれば、在庫回転率や在庫回転期間などを自分で計算することなく、ひと目で分かるようになります。不良在庫のコストや在庫切れによる販売機会損失の問題が解消できます。

この記事をきっかけに、システム化を検討されてみてはいかがでしょうか。

在庫管理の効率化なら「ネクストエンジン」!

EC運営で在庫管理にお悩みでしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」をご検討ください。在庫管理の効率化・自動化を可能にします。

ネクストエンジンはECの現場から生まれたシステムで、在庫管理機能以外にも、EC運営の業務効率化に必要な機能が揃っています。

主な機能は以下のとおり。

など。

実際にネクストエンジンを導入された事業者様からは「以前は欠品ラッシュを起こしてしまっていたが、EC店舗とリアル店舗での在庫のズレがなくなり、余裕ができるようになった」とのお声をいただいています。

在庫管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

在庫管理が適正に行われていないと、欠品が発生し、販売機会の損失となりますし、さらに、お客様からの信頼も失ってしまいます。

しかし、商品の取り扱い数が増え、受注件数が多くなったり、複数のEC店舗を運営したりしていると、在庫管理業務も複雑になってしまい、エクセルでの管理などには限界がでてきてしまいます。

今回は在庫管理業務を効率よく行うために利用される、ECでの在庫管理システムの概要とおすすめのシステムをご紹介します。

在庫管理システムとは?

まずは在庫管理システムができることを確認しておきましょう。在庫管理システムとは、倉庫内で保管している商品の在庫情報を管理するシステムのことです。

下記のようなデータを管理し、常に情報を把握できる状態にします。

【管理できるデータの例】

- 入荷日

- 商品名

- 商品番号

- 個数

- 保管場所

- 賞味期限

など

在庫管理システムを導入することで、在庫の欠品や過剰を抑え、販売機会の損失を防ぎ、売上や顧客満足度の向上が期待できます。

また、在庫管理を手作業で行うと、入荷時のカウントミスによる誤計上が発生してしまうかもしれません。

しかし、在庫管理をシステム化し、データ上で管理することでヒューマンエラーを防ぐことが可能です。

中には、自動で在庫状況を反映してくれるシステムもあるため、管理業務の効率化にも活かせるでしょう。

在庫管理システムの種類は主に3つ

在庫管理システムには下記3つの種類が存在します。

【システムの種類】

- クラウド型

- オンプレミス型

- パッケージ型

ここでは、それぞれの在庫管理システムの違いについて解説します。

クラウド型 |構築されたシステムを活用

クラウド型はインターネット上に構築されたシステムを利用し、在庫を管理するシステムです。

すでに構築されているシステムを利用するため、他の種類のシステムに比べて自由度は下がりますが、コストと管理の手間を最小限に抑えることが可能となります。

システムによっては月額数千円程度で利用でき、システムアップデートの手間もかかりません。

しかし、インターネット上のシステムを利用しているため、インターネット回線に不具合が生じた際は利用できなくなるというリスクも存在します。

オンプレミス型|自社内にシステムを構築

オンプレミス型は自社内のサーバーにシステムを構築する在庫管理システムです。

自社専用にシステムを構築するためカスタマイズ性が高く、現場の要望に最大限寄り添ったシステムを構築し、作業効率を高められます。

しかし、自社専用にシステムをゼロから構築するため、高額なコストがかかり、システムアップデートなども自社で行わなければいけません。

パッケージ型|ソフトをインストールして利用

パッケージ型は、すでにリリースされているソフトをインストールして利用する在庫管理システムです。

導入の際の手間やコストを最小限に抑えることができますが、利用できるのはインストールしたPCのみになるため、複数人で利用できません。

小規模の倉庫であれば十分ですが、商品を数多く取り扱う大規模な倉庫にはあまり向かないため、ほかの種類のシステムを検討することをおすすめします。

在庫管理システムに備わる主な機能5選

在庫管理システムには下記のような機能が備わっています。

【在庫管理システムの主な機能】

- 在庫数管理機能

- 入出庫管理機能

- 検品管理機能

- 返品管理機能

- 棚卸し管理機能

ここでは、在庫管理システムの主な機能について紹介します。

1.在庫数管理機能

倉庫内で保管している在庫数を拠点や階層など、エリアごとにわけて管理する機能です。

商品の種類や出荷先などをカテゴリごとに管理することで商品を探しやすくなり、在庫数も把握しやすくなります。

2.入出庫管理機能

入出庫の情報をデータで管理し、在庫の増減を自動的に記録・保管する機能です。

入庫や出庫の予定データを事前に登録しておき、実際に入出庫が行われた際にシステム上に反映されます。

システムが自動で在庫の増減を行うことにより、確認漏れによる誤計上などを防ぐことが可能です。

3.検品管理機能

入出庫時に商品の実数とデータが一致しているか、商品の種類に誤りがないかを確認する機能です。

バーコードを読み取るだけでシステムが商品の情報を自動で認識してくれるため、目視による検品に比べ、格段に作業効率が上がります。

4.返品管理機能

EC倉庫では返品も多く、返品業務による在庫の変化も多く見られます。

返品管理機能は、返品されてきた商品の在庫管理に加え、商品の計上漏れを防ぐことができる機能です。

これによってイレギュラーな在庫変動でも、漏れることなく在庫数を管理できます。

5.棚卸し管理機能

実在庫と在庫データの数量が一致しているか確認する、棚卸し作業を効率化する機能です。

棚卸し対象の商品一覧を出力したり、在庫確認時にバーコードを読み取ったりすることで確認時間の短縮を行えるなど、作業を効率化できます。

目視に比べ、確認ミスや一回のカウントにかかる手間を大幅に削減することが可能です。

在庫管理システムの導入によるメリット

在庫管理システムを導入することにより、業務効率化やそれに伴う人件費の削減など、さまざまなメリットが得られます。

ここでは4つのメリットについて解説します。

1.業務の効率が大幅に上がる

在庫管理システムを導入することにより、業務の効率が大幅に上がります。

具体的には、入出庫時や返品時にバーコードを読み込むだけで在庫の増減を自動でカウントしてくれるため、手入力をしていた分の手間をカットすることが可能です。

また、在庫管理でミスが発覚すると修正作業に時間と手間を要しますが、在庫管理システムの導入により事前にミスを防げるというのも大きなメリットになります。

2.人件費などのコストを削減できる

在庫管理システムを導入することにより、業務が効率化され、人件費などのコストを削減できます。

とくに表計算ソフトなどを使用していた場合、システム導入で、在庫一覧表などへ手入力をする事務作業の手間がなくなるため、事務作業を担当していた人員を別の作業に回すことも可能です。

現場においても在庫がリアルタイムに反映され、常に正確な在庫状態を確認できるため、在庫管理に余計な作業が発生しなくなります。

3.在庫の長期保存による商品の劣化が減らせる

倉庫内で在庫を長期保存すると、商品の色落ち、食材であれば賞味期限切れなど商品の劣化が起こることがあります。

商品が劣化してしまうと、その後廃棄することになるため、さらに業務の手間や無駄なコストが発生するでしょう。

しかし、在庫管理システムを導入することで、入荷日や保管期間などを常に把握できるため、古い商品から順番に出庫するように設定することが可能です。

4.キャッシュフローが安定する

在庫管理システムを導入することにより、商品の過不足のない在庫数を維持することが可能です。

正確な在庫管理を維持することは、負債となる在庫を最小限にし、キャッシュフローの安定化に繋がります。

さらに、それぞれの業務を効率化させることで人件費や余計なコストを抑えられ、収益のバランスが最適化される点もメリットといえるでしょう。

EC在庫管理システムを比較するときのポイント5選

ECサイトで利用する在庫管理システムを導入する場合は、自社の業務内容に適したものを選ぶ必要があります。

コストに見合うだけの効果を得られるよう、在庫管理システムを比較する際のポイントについて解説します。

1.自社で利用するために必要な機能が揃っているか

自社で利用するための機能が揃っているかという点は最も重要なポイントです。

事業形態や規模によって業務内容はさまざまですが、自社の規模に合っていないシステムを導入してしまうと後から拡張する必要があったり、追加でシステムを導入しなくてはいけなかったりするため、コストが余計にかかってしまいます。

システムを導入する際は自社の業務フローを把握しておき、適切な判断ができるように準備しておきましょう。

2.サポートが充実しているか

先ほども少し触れましたが、サポートの充実度も在庫管理システムを検討する上で重要なポイントです。

何かしらの影響でシステムが一時的にダウンするといったトラブルが発生することもあります。

その際、素早く丁寧に対応してくれるサポート体制が確立されていれば、何かあったときでも安心です。

またシステムアップデートなどの対応も行ってくれるサービスもあるため、システム面にあまり精通していない方は、システム管理会社に保守などを任せられるシステムを選ぶとよいでしょう。

3. 柔軟にカスタマイズできるか

在庫管理システムには、在庫管理以外にも売上などを算出する機能や販売管理など、別の用途でも使用できるようカスタマイズ可能なものがあります。

いくつものシステムを導入すると、それぞれのシステムを使い分ける手間や業務フローを覚えるのに手間がかかってしまいがちです。

業務の効率を上げるためにも、自社に必要な機能を後からでもカスタマイズできる柔軟性を備えたシステムを選ぶことが重要です。

4. 費用対効果が期待できるか

自社の予算や規模、サポート内容などに見合った費用かという点はとても重要です。

費用をかけて導入し、業務の効率化ができたとしても思うような業績アップにつながらなければマイナスといえます。

また、小規模のビジネスを展開している場合、大手ECサイト向けの大掛かりなサービスを導入してしまうと、使わない機能などを持て余してしまうこともあるでしょう。

そのため、システムを導入する際は、

- そのシステムを導入することでどれだけの業務を効率化できるのか

- 効率化したことでどれだけの業績アップが見込めるのか

- 自社に不要な機能が多く、その分費用も高いツールではないか

などを確認し、費用対効果を意識しましょう。

5.既存のシステムとデータ連携が可能か

ECサイトの運営をすでに行っている場合は、商品の受注管理や発送指示などを、システムを用いて管理しているかと思います。

その場合は、自社で使用している既存システムと統合しても問題なく業務を行えるかを、事前に確かめておきましょう。

既存のシステムとうまく連携できなかった場合は、再度別のシステムを検討する必要があるなど、余計な手間やコストが発生してしまうので注意が必要です。

おすすめのEC在庫管理システム10選を比較!

ここでは8つの一元管理サービスについて紹介します。

それぞれの特徴や料金などをまとめて比較していますので、システムを導入する際の参考にしてみてください。

※本記事は2024年4月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

1.ネクストエンジン

ネクストエンジンはNE株式会社が提供しているシステムで、受発注や在庫の管理を一気通貫で行えます。

楽天市場やAmazonなどのECモールや自社の倉庫管理システムなど、連携できる外部システムも豊富なため、導入しやすい点も特徴のひとつです。

また、メルマガの自動作成やセルフ領収書などの作成も可能で、アプリを活用し機能の追加も行えます。

APIを活用しオリジナルアプリも開発できるため、柔軟に機能を追加することが可能です。

操作方法などはオンラインマニュアルに加え、電話やメールによるサポートも行っています。

電話サポートや画面上でのサポートなどサポート体制が充実しており、システムの操作に自信のない場合でも安心して導入できるEC一元管理システムです。

| 料金 | 月額3,000円+従量課金制 |

| 無料お試し期間 | 30日(無料体験申込はこちらから) |

| 公式サイト | https://next-engine.net/ |

\これを読むだけでネクストエンジンが丸わかり!/

2.アシスト店長

アシスト店長は株式会社ネットショップ支援室が提供する、自社ECサイトや複数のECモールの受注状況を一元管理するEC受注業務に特化したEC一元管理システムです。

特定条件でのステータス移動や、商品個数・店舗毎に配送方法を自動設定する機能もあり、商品の発送業務を大幅に効率化できます。

受注管理以外にも在庫管理や顧客管理、分析機能なども搭載。

在庫管理においては、アシスト店長の在庫連動で複数店舗の商品をアシストIDで紐付けするため、店舗毎に異なる商品コードを合わせる手間を省けます。

また、アシスト店長には顧客リピーター化を促進する「CRM機能」も実装されています。

CRM機能では、サンクス・発送完了・フォローメールの自動送信、顧客状況を管理・分析してメールを差し込み送信することが可能です。

| 料金 | 【受注管理機能 共用サーバープラン】 初期費用:50,000円 月額基本費用:25,000円+従量課金制 【受注管理機能 専用サーバープラン】 初期費用:200,000円 月額基本費用:100,000円 【在庫管理機能】 初期費用:30,000円 月額基本費用:20,000円(1,000件まで)、30,000円(5,000件まで) |

| 無料お試し期間 | 15日 |

| 公式サイト | https://assist-tencho.com/ |

3.助ネコ(スケネコ)

助ネコは株式会社アクアリーフが提供する在庫管理システムです。

高い操作性と高品質なカスタマーサポートが特徴で、サポート満足度も高評価を得ているだけでなく、きめ細やかなエラーチェック対応も充実しています。

助ネコはユーザーの要望に応えるべく、積極的に機能追加やアップデートを高頻度で行っているのも特徴です。

また株式会社アクアリーフは、経済産業省が創設したおもてなしマイスター協会からおもてなし規格認証を取得しています。

サポート品質にこだわっている企業が運営していることで、安心感を得られるという点も大きなメリットといえるでしょう。

| 料金 | 初期費用:30,000円 月額基本料金Lite:2,000円+従量課金制 ベーシック版:15,000円+従量課金制(連携モール1モールのみ) ベーシック版:20,000円+従量課金制(連携モール2モール以上) ベーシック版:40,000円(連携モール数問わず) Plus:80,000円 |

| 無料お試し期間 | 30日 |

| 公式サイト | https://www.sukeneko.com/ |

4.TEMPOSTAR(テンポスター)

TEMPOSTARはSAVAWAY株式会社が運営する、複数のECショップ運営を連携・自動化・効率化できるEC一元管理システムです。

システムの拡張性の高さや安心のトータルサポート、運用効率を高める受注管理機能や在庫管理機能などを搭載しています。

ASPでありながらも個別の要望に対しても柔軟に対応ができる「ハイブリッドカスタマイズ」システムは、事業の成長に合わせた拡張対応もでき、システムを乗り換えることなく継続して長期間利用が可能です。

基本機能に加えて、個別にカスタマイズした機能も常に最新の状態で利用でき、頻繁に発生するECプラットフォームの仕様変更にも対応できます。

商品情報や画像登録が一括でできる一括反映機能や、運用に合わせた注文・受注情報の自動振り分け機能、複数倉庫と連携・在庫管理できるマルチロケーション機能など、EC運営の効率を高める機能が多く搭載されているのが特徴です。

| 料金 | 初期費用:0円 月額基本費用:10,000円〜(+定額プランもしくは従量課金プランを選択する) |

| 無料お試し期間 | 30日 |

| 公式サイト | https://commerce-star.com/ |

5.CROSS MALL(クロスモール)

CROSS MALLは、株式会社アイルのASPサービスです。

サポート体制が充実しており、システムの操作方法の指導、ネットワークのメンテナンスやセキュリティ対策などトータルサポートを実現しています。

受発注管理や在庫管理、分析機能など様々な機能も充実しており、実店舗や仕入先との連動や複数拠点での運用にも対応できます。

また他店舗運営におけるセキュリティ対策も万全で、自社でセキュリティ対策を行うよりも低コストで済むでしょう。

| 料金 | 初期費用:0円 月額費用(商品点数の制限あり) スーパーライトプラン:5,000円×サイト数(3サイトまで) プラン1000:9,000円×サイト数 プラン3000:14,000円×サイト数 プラン5000:18,000円×サイト数 プラン15000:23,000円×サイト数 |

| 無料お試し期間 | 1日(電話解説付きオンラインデモ無料体験) |

| 公式サイト | https://cross-mall.jp/ |

6.GoQ System(ゴクーシステム)

GoQ Systemは株式会社GoQ Systemが提供しているEC一元管理システムです。

受注業務、商品登録、在庫連携、出荷業務、売上・収支管理などを効率化させることで、浮いた時間を分析や商品開発などに費やすことができ、売上アップを図れます。

月額15,000円(税別)から利用でき、注文数がどれだけ増えても金額は変わりません。

サポート体制も充実しており、専属のスタッフが直接対応してくれるほか、LINEによる土日の緊急対応も可能です。

各種送り状データとCSV連携をさせるなど、細やかな機能も充実しており、受注管理業務を大幅に効率化できます。

| 料金 | 【受注管理プラン】 初期費用:30,000円 月額費用:15,000円 【受注・在庫連携管理プラン】 初期費用:40,000円 月額費用:29,800円 【受注・商品・在庫連携管理プラン】 初期費用:50,000円 月額費用:44,800円 【受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン】 初期費用:100,000円 月額費用:64,800円 |

| 無料お試し期間 | 20日 |

| 公式サイト | https://goqsystem.com/ |

7.Crossma(クロスマ)

Crossmaは株式会社IZUMIが開発した複数モール運営効率化ツールです。

複数モールの在庫・受注・商品・売上管理を一元化や、受注時の出荷依頼、メール送付などをすべて自動化できます。

Amazonなどから商品データをワンクリックで取得し、各モールへ出品できる機能が魅力的で、出品作業の工程を大幅に効率化させることも可能です。

新規ショップを代行作成してくれるサービスもあり、さらにこだわりのデザインを希望する場合は提携デザイン会社で制作依頼することもできます。

| 料金 | 【2モール連携】 初期費用:0円 月額費用:14,800円 【3モール連携】 初期費用:15,000円 月額費用:14,800円 【4モール連携】 初期費用:30,000円 月額費用:14,800円 |

| 無料お試し期間 | なし |

| 公式サイト | https://crossma.roborobo.co.jp/ |

8.LOGILESS(ロジレス)

LOGILESSは株式会社ロジレスが運営しているEC自動出荷システムです。

受注管理と倉庫管理一体型のシステムを採用しており、データ連携を手作業で行う手間を省けます。

10分に1回の間隔で注文データが倉庫側のシステムに連携され、出荷可能な注文だけに絞って自動で出荷指示を出すことが可能です。

初回購入者だけにカタログを送りたい場合などの特殊な発送条件も、一度設定をするだけですべて自動化できます。

また、LOGILESSは自社の倉庫にも簡単に導入可能です。

新規の倉庫を探している場合は、すでにLOGILESSを導入している倉庫事業者を紹介することもできるため、導入しやすい点も魅力のひとつといえます。

個別の開発が不要で初期費用も無料のため、導入のハードルが低いことが大きな特徴になります。

| 料金 | 初期費用:0円 月額基本料金:20,000円+従量課金制 |

| 無料お試し期間 | テストアカウントあり |

| 公式サイト | https://www.logiless.com/ |

9.タテンポガイド

タテンポガイドは株式会社オークファンが運営するEC一元管理システムです。

複数のネットショップを運営する際に発生する、在庫管理・受注業務などを一元管理することができ、業務の効率化を図ることができます。

楽天、Amazon、Yahoo!やその他多数のモールに対応しています。

こういった一元管理システムの導入は慣れていない場合は大変ですが、タテンポガイドでは専任担当によるサポート体制が整っており、ITに詳しくない方でも安心して導入することができます。

また、3カ月間は無料でお試しすることができるため、使いやすさや機能を実際に体験してから導入を検討することができ、失敗するリスクも少ないです。

| 料金 | 初期費用:0円 月額料金:11,000円~ |

| 無料お試し期間 | 3カ月 |

| 公式サイト | https://tatempo.guide/ |

10.mylogi

mylogiはアートトレーディング株式会社が運営するEC特化の物流システムです。

商品の在庫管理から入荷出荷管理までEC物流における全てのフローをワンストップで管理することができます。

mylogiでは複数のECサイトで販売している商品の在庫をそれぞれデータ上で管理することができ、在庫の売り越しや売り逃しを防ぐことが可能です。

また、Shopifyや楽天など各ECモールとAPI連携することで、自動で注文情報を取り込むことができるため、業務の効率化を図ることができます。

初期費用は0円、月額15,000円から導入が可能なので始めやすい価格設定となっています。

| 料金 | 【Basicプラン】※API連携1サイトまで 初期費用:0円 月額基本料金:15,000円+従量課金制 【Standardプラン】※API連携2サイトまで 初期費用:0円 月額基本料金:30,000円+従量課金制 【Premiumプラン】※API連携2サイト以上は応相談 初期費用:0円 月額基本料金:60,000円(標準版利用時は従量課金なし) |

| 無料お試し期間 | 要問い合わせ |

| 公式サイト | https://www.mylogi.jp/ |

EC在庫の適正化なら!「ネクストエンジン」

ここまで在庫管理システムについて解説しましたが、実際に導入を検討している方は、ぜひEC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入も検討してみてください。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおり。

ネクストエンジンでは、各店舗や倉庫間の在庫情報を自動連携できるため、手動による在庫更新の必要がありません。

入出庫による変動だけでなく、注文のキャンセル、返品・交換、不良品の在庫変動などにも対応しています。

商品コードがバラバラでも連携可能なため、多くの方にとって使いやすいシステムといえるかと思います。

アマゾンや楽天市場といった主要モールはもちろん、多くのモール・カートにも対応しており、アプリによるカスタマイズ性も高く、業務効率化にも活かしやすいシステムといえます。

以下から在庫管理に関する資料が無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:在庫管理システムを導入し、適切な在庫量で管理しよう!

在庫管理システムを導入することにより、入庫から出庫までの流れの把握や人為的ミスの削減によって、適切な在庫量を維持することに繋がります。

適切な在庫量を維持することにより、販売機会の損失を防ぎ、売上の向上や顧客満足度の向上を見込むことも可能です。

EC在庫管理システムを導入する際は、本記事で紹介した比較ポイントや注意点を抑え、自社の業務内容に適したものを選ぶようにしましょう。

また、システム選びにお困りの方のために、「一元管理システム比較ガイド」を作成しました。こちらもぜひご参考ください。

SCMという言葉をなんとなく聞いたことはあっても、その内容についてはよく理解ができていないという方は多いのではないでしょうか。

SCM(サプライチェーン・マネジメント)とは原材料の調達から商品の配達まで、商品・データ・財務の流れを管理し、無駄を削減する手法を指します。

本記事では、SCMについてわかりやすく説明したうえで、SCMシステムを導入することにより得られるメリットを解説していきます。

自社の業務効率を改善したい方は、ぜひ最後までご覧いただき、参考にしてください。

SCMとは?

SCMとは、商品を供給する企業から、商品を購入した消費者に届くまでの流れの工程を効率化させる経営管理手法です。

ERPと意味が混同されがちですが、少し意味が違います。

ここでは、SCMについて詳しく解説します。

SCMとは経営管理の手法のひとつ

SCMとは経営管理手法のひとつで、商品を供給する企業から消費者に届くまでの工程を見直し、全工程の効率化を実現させるものです。

Supply Chain Management(サプライチェーン・マネジメント)の略語として使われており、アメリカのコンサルティング会社「Booz Allen Hamilton Inc.」(ブーズ・アレン・ハミルトン)のM.D.ウェーバーとK.R.オリバーが初めて提唱したとされています。

SCMのニーズの高まりと普及の背景とは

SCMのニーズが高まり、普及してきた背景としては、産業技術の発展やインターネットの普及によるものが大きな要因です。

近年ではECサービスが発展し、ネットショッピングやフードデリバリーを求める消費者が増えてきたことにより、物流が活発になりました。

また一方で、少子高齢化社会による人材不足で、ロボットやシステムを積極的に導入し、自動化を進めるためにSCMのニーズが高まってきたという背景もあります。

さらに、企業のグローバル化と共に各国の企業が世界中に拠点を置くようになり、流通プロセスの改善が図られたことも、SCMのニーズが高まった大きな原因のひとつとなります。

【間違いやすい用語】SCMは「手法」ERPは「考え方」

ERPはEnterprise Resources Planningの略で、企業の経営基盤である資源要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を仕分けし、それぞれ有効に活用するという考え方です。

SCMはERPとよく間違えられやすいですが、SCMが効率化するための手法を指すのに対し、ERPは考え方を指します。

ERPシステムについては、以下の記事で解説していますので、こちらもご参考ください。

SCMで行う業務内容

SCMの業務は下記の4つにわかれます。

- 計画

- 実行

- 評価

- ネットワークデザイン

それぞれ解説します。

1.計画

会社の事業計画を基に、販売、生産、調達などそれぞれの計画を立てます。

自社内の情報や取引先の情報を精査することで需要予測の精度を高め、計画を実現性の高いものにすることが大切です。

より正確なデータを用いることで、無駄のない生産数や在庫量の計画をたてられます。

2.実行

実際に商品を作ったり、運んだりすることを指します。

利益を最大化するために製造、調達、物流、販売などそれぞれの工程の業務内容を改善し続けることが重要です。

3.評価

計画して実行したことに対して、それが予測通りであったかの評価を行います。

評価の方法はさまざまですが、KPIを用いて評価を行うこが有効的です。

実行に対して速やかに結果の分析を行い改善していくために、どのタイミングで評価を行うのかをあらかじめ決めておくとよいでしょう。

4.ネットワークデザイン

原材料や部品の調達先、商品の保管業者や配送業者など、外部企業との関係構築のことを指します。

外部企業との関係、すなわちネットワークを定期的に見直し、最適化を図ることは無駄なコスト削減のためなどにも重要です。

SCMシステムの導入によって得られるメリット3選

SCMを行うには、まずSCMシステムを導入することがおすすめです。

SCMシステムを導入することによって、適切な在庫量の維持やそれに伴うコストの削減など、多くのメリットを得られます。

ここでは主に3つのメリットについて解説しますので、導入する際の参考にしてください。

1.過剰在庫の改善・適切な在庫数量の維持ができる

SCMシステムを導入すれば、各サプライチェーンの在庫をリアルタイムで把握することが可能です。

在庫をリアルタイムで把握することで、過不足のない適切な在庫量を保ち、在庫スペースの圧迫や売上機会の損失を防ぎます。

在庫の適正化はキャッシュフローの流れを安定化させることにもつながるため、企業にとって重要な要素のひとつといえるでしょう。

2.物流コストや人的コストの削減につながる

企業の利益を最大化するためにコストの削減は永遠の課題です。

SCMを導入することにより、物流コストと人的コストを削減できます。

具体的には、商品の配送先である各小売店の在庫数を見える化し、明確にしておくことで、無駄な配送を減らし最適な配送ルートの設定が可能です。

配送ルートに無駄がないことで、配送回数や車両を減らすことができ、物流コストの削減に繋がります。

また、在庫管理などをシステム上で自動連携するようにしておけば、管理に割いていた人的コストを削減できます。

3.データの一括管理によって業務の効率が上がる

データを一括管理することで在庫情報が常に誰でも把握できるようになるため、確認作業にも余計な手間がかかりません。

原材料の調達や小売店向けの発送などを無駄なく行い、問題が起きた場合でも早期対処が可能です。

業務の効率化は売上の向上と共に、人手不足解消にも大きく役立ちます。

SCMシステム導入の注意点4選

SCMシステムの導入は多くのメリットをもたらしますが、その効果を発揮するためにいくつか注意すべき点も存在します。

ここでは4つの注意点についてそれぞれ解説します。

1.費用面

SCMシステムの導入にはソフトウェアの開発・導入費用に加え、導入当初はシステムを運用できる人材も必要となるため、費用がかさみます。

しかし適切な製品を選び、SCMシステムの運用が軌道に乗れば、投じた費用以上に利益を生むでしょう。

導入時には費用対効果を考慮して、製品を選ぶことが大切です。

2.顧客の需要をおろそかにしない

業務の効率化に捉われすぎず、顧客視点を忘れないように意識しましょう。

これまでの販売実績などから顧客の需要を読み取り、利益の最大化を目指せば、人気商品の供給に集中しがちです。

そのため、人気商品の集中による業務の効率を改善し、コスト削減をしたいと考える企業も多いかと思います。

しかし、業務効率化をしたからといって、顧客の支持を保てるわけではありません。

例えば、一見奇抜なアイデア商品が特定の年齢層や環境にいる消費者から思いがけずに人気を得ることがあるように、顧客が離れてしまわないよう、常に新しい販売戦略を考えることも必要です。

もちろん業務効率化も重要な要素ですが、顧客の視点に立ち、本当に自社に足りていないものはなにか、再度分析することも大切です。

3.企業内プロセス

SCMシステムの導入効果を高めるためには、企業内プロセスを見直すことも大切です。

SCMシステムを導入することにより業務の効率化が図れるとしても、新商品投入のタイミングや入れ替えのタイミングなど、すべての意思決定は人に委ねられています。

課題解決のためにすばやく手に入れた情報を最大限活かすためにも、企業内プロセスを見直し、意思決定や情報伝達がすばやく行われる体制を築いておきましょう。

4.マネジメント

SCMシステムを導入し、運用するのは人であるため、従業員のマネジメントは大きな意味を持ちます。

とくに多くの従業員を従えるリーダーは、従業員を指導する役割を担っているので、SCMシステムの導入効果を最大化させるためにはリーダーのマネジメントが大切です。

これまでシステムの運用などを行っていなかった企業では、とくに従業員からの抵抗が強いでしょう。

そのため、導入することでどのようなメリットがあるのかをしっかり伝え、従業員全員が同じ目標に向かって動けるよう指導してください。

SCMシステムを導入するまでの4ステップ

上記ではSCMシステムを導入するメリットや注意点について解説しましたが、ここからは、SCMシステムの導入方法について解説します。

SCMシステムの導入ステップは下記の4つです。

- SCMにおける課題を明確にする

- リーダー・担当者を選定する

- システムの比較・決定を行う

- 導入による効果を評価する

ここではそれぞれのステップについて詳しく解説します。

1.SCMにおける課題を明確にする

まずは各サプライチェーン間における現状を把握し、課題を明確にする必要があります。

理由は解決すべき課題が明らかになっていなければ、不必要なシステムまで導入してしまい、余計なコストがかかってしまう可能性があるからです。

課題を明確化することで、必要なシステムや人員の検討がしやすくなり、導入までスムーズに行えます。

2.リーダー・担当者を選定する

SCMは社内だけでなく、製造元から配送までさまざまな企業が関わる大きなプロジェクトです。

一定の規模ごとにリーダーや担当者を設定することは、プロジェクトを順調に進める上で欠かせません。

リーダーや担当者に求める役割を明確にし、適切な人員を配置できるよう慎重に検討しましょう。

3.システムの比較・決定を行う

システムにはそれぞれ特徴があるため、自社にとって本当に必要なものなのか、最適なものであるのかという比較も重要です。

適切な決定を行うためにはステップ1の課題を明確にしておくことが重要となります。

また、システムの導入にはコストもかかってしまうため、費用対効果もしっかり予測し比較・検討しましょう。

4.導入による効果を評価する

SCMシステムを導入することがゴールではありません。

運用した結果、想定通りの効果を得られたのか検証することも大切です。

具体的には、コストの削減が目標額に達したか、スケジュールは予定通りに進んだかなどを評価するとよいでしょう。

評価をもと基に改善を行い、SCMの最適化を目指してください。

「ネクストエンジン」ならEC運営を一気通貫でサポートできる!

SCMを効率化させるためのツールは様々ありますが、その中でもEC一元管理システム「ネクストエンジン」もぜひ検討してみてください。

ネクストエンジンには受注管理機能や在庫管理機能をはじめ、ECの現場から生まれたサービスだからこそできる、EC業務に必要なあらゆる機能が搭載されています。

その機能について少しご紹介します。

「ネクストエンジン」で受注管理や在庫管理など、EC業務を一元化

EC業務には受注管理、在庫管理などさまざまな業務が存在します。

ネクストエンジンの受注管理機能を使えば、注文を自動で取り込み、個別の対応が必要な受注か、すぐに出荷できる受注かを自動で振り分けることが可能です。

そして、システム上で出荷待ちのステータスに自動で反映してくれるため、受注漏れを防げるだけでなく、受注を仕分ける業務を自動化できます。

また、発送後のサンクスメールなどのメールの自動送信も可能です。

在庫管理機能では各ショップ間の在庫情報や移動履歴がリアルタイムで反映されるため、手入力による管理が必要ありません。

一部の機能しか備わっていないシステムを導入してしまうと、業務ごとに使用するシステムが異なるため、運用に余計な手間とコストがかかりがちです。

しかし、ネクストエンジンではEC業務に必要なあらゆる機能が備わっており、ネクストエンジンひとつで多くの業務の一元管理を可能としています。

「BtoBオーダー」で受発注業務をWeb上で完結

お得意先との電話やFAXでの注文を手動で処理する場合「伝票作成に時間がかかる」「人為的なミスが発生し、修正作業に余計な手間がかかる」など問題が考えられます。

しかし、ネクストエンジンが提供しているWeb受発注システム「BtoBオーダー」を活用することで、これらの問題を解決することが可能です。

「BtoBオーダー」の主な機能は下記の4つ。

1.手間をなくす

電話やFAXで受けた注文をWeb上で起票できるため、伝票作成の手間がなくなります。

2.ミスをなくす

顧客や商品ごとの掛率や価格を事前に登録することで、自動で反映できるため、金額の記載ミスを防止することが可能です。

3.時間ロスをなくす

営業担当者が得意先で、最新の商品画像や在庫数を確認しながら在庫の確保が可能です。

4.無駄をなくす

URLを共有することで顧客の担当者が商品画面を見て直接発注できるため、電話やFAXでのやり取りをする必要がなくなります。

初月は無料で利用できますので、ご気軽にご相談ください。

なお、ネクストエンジンの在庫管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:SCMを改善し、売上を最大化しよう!

SCMとは、商品を供給する企業から商品を購入した消費者へ配達するまでの工程の効率化を実現させる、経営管理手法のひとつです。

SCMを改善することは、売上の向上と深く関係しており、そのためにはシステムの導入が不可欠になります。

導入効果を最大限発揮するためにも、課題を明確化し、企業内プロセスを改善しておきましょう。

本記事を参考にSCMシステムを導入し、自社の売上向上に役立ててもらえれば幸いです。

本記事では明日から自分で分析ができ、優先度の高い施策を判断できるよう、ECサイトの分析方法を紹介します。内容は、普段から多数のEC事業のコンサルタントとして活躍しているNE株式会社コンサルティング事業部(旧Hameeコンサルティング)の峰拓也の講演(※)をもとに一部編集した構成となっています。同イベントの別講演「3年間で売り上げを5倍にしたオペレーション構築について」のダイジェスト記事はこちら。

※2022年8月24日(水)開催のEC Growth Day「月商1,000万円を目指して、明日からできるECサイト分析方法」

なお、「ECコンサルタントに相談したい!」という方はこちらのページからお気軽にご相談ください。

月商1000万円を目指すために分析方法を学ぶ理由

まず、なぜ分析手法を学ぶ必要があるのでしょうか。日々お客様に向き合っていて感じるのは、EC事業者は本当に忙しいということです。

EC事業はどうしても日常業務に追われてしまい、売り上げアップにつながる施策などが後回しにされがちです。そこで、限られたリソースをどう使っていくか、それを判断するために分析手法を学ぶ必要があります。

正しい分析手法で選択と集中を

リソースの使い方を判断できないとどうなるでしょうか?間違った仮説を立ててしまい、実施する施策の工数や資金が無駄になってしまいます。

どんな事業にも選択と集中が大切なように、EC事業者の方も正しい分析手法を身に付け、ご自身で判断できるようにならなければいけません。

課題と伸びしろの違い

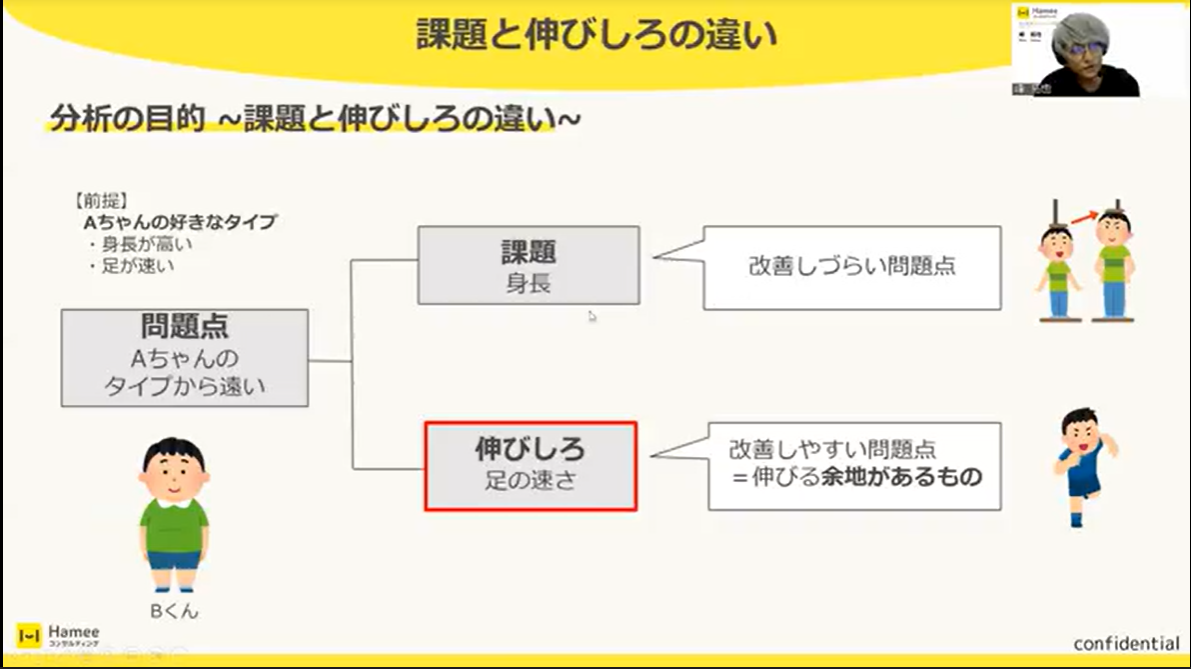

分析の手法を具体的に学ぶ前に、“課題”と“伸びしろ”の区別をしておきたいと思います。

課題と伸びしろ、この2つを全く異なるものと考えます。

改善しやすいか、伸びる余地があるか

例えば、B君という男の子がいたとします。B君はAちゃんのことが好きです。

Aちゃんの好きなタイプは身長が高くて、足が速い男の子という前提で、B君は現在身長があまり高くなく、足も速くないという状態です。

ここでの問題点は、B君は「Aちゃんのタイプから遠い」ということ。

この問題点から派生している身長の条件は「課題」に、足の速さは「伸びしろ」になります。違いは「改善しやすいか?しにくいか?」「伸びる余地があるか?ないか?」です。

身長は簡単に伸ばすことはできませんが、足の速さは練習によって改善する可能性が高いと言えるでしょう。つまり、「改善しづらい問題点」と「改善しやすい問題点=伸びる余地があるもの」に分けて考えるということです。

課題ではなく伸びしろを見つけよう

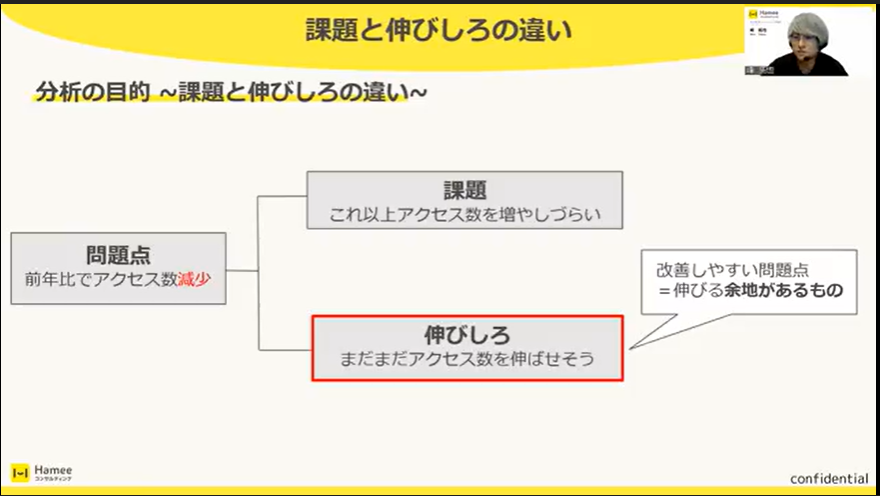

それでは、実際の業務でどのように応用できるのでしょうか。普段レポーティングしている際、よくあることだと思いますが、「前年比でアクセス数が減少する」という数値が出ているとします。

この事実自体は実はあまり意味はなく、問題はこれが「課題」なのか、「伸びしろ」なのかを検討します。

もし、この問題点が「これ以上はアクセス数を増やしづらい」のであれば、この問題の「課題」とし、ひとまず無視する。そうではなく、「まだアクセス数が伸ばせそう」であるなら、この問題の「伸びしろ」だと考えます。

課題ではなく伸びしろを見つけることが大事なのです。

アクセス数などの数値の上下だけに着目するのではなく、現時点から伸びる余地があるか、ないか、こういった視点で数値を見ていくことが重要です。

正しく分析する方法(因数分解)

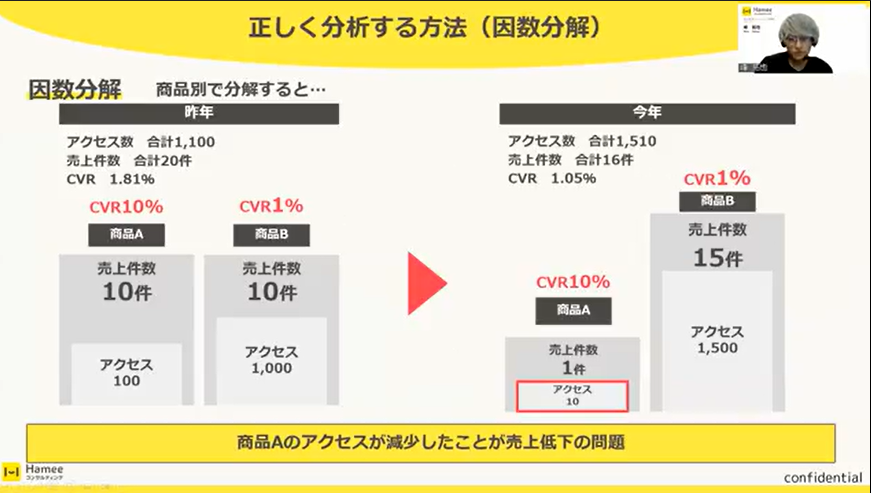

因数分解はコンサルタントが一番最初に研修を受ける内容です。

ここで、よくある不適切な分析の例を挙げてご説明します。

本質的な課題を特定する

とある店舗で売り上げが減少したとします。

- 売り上げが減少

- 転換率(CVR)が悪化している

- 転換率が改善すれば売り上げが上がる?

- じゃあ、商品ページを改善しよう!

という結論に至る。

流れとしては自然に思えますが、実は本質的な課題を捉えていません。

これからご説明する「因数分解」をすることで、本質的な売り上げの減少要因を特定することができるのです。

数字のマジックに惑わされない

先ほどの、店舗全体の売り上げが前年比で減少した例を、もう一度考えてみましょう。

店舗全体の売り上げが前年20件、今年16件。客単価は一定であり、アクセス数は伸びていて、CVRは低下しているとします。

この状況を見ると、CVRに問題があると捉えがちですが、そうではない可能性があります。

例えば、商品別に分解するだけで全然見え方が変わる可能性があります。この店舗が商品AとBという2つの商品のみ販売していると仮定します。スライドをご覧いただければ分かる通り、売り上げ件数やアクセス数、CVRの数値の合計は同じです。

しかし、商品ごとで見てみると、昨年比で商品AはCVR10%→10%、商品BはCVR1%→1%で、分解してみるとCVRは変わっていないことが分かります。

では、何が変わっているかというと、商品Aのアクセス数が減少し、商品Bのアクセス数が増加している。そのため全体を合計すると、売り上げ件数は減少、アクセス数は増加し、CVRは合計した結果低くなります。

CVRは割合であるため、こういった数字の“マジック”に惑わされないようにしなければなりません。

このように問題を分解してみれば、昨年と今年で比較してCVRが問題だと考える人はいないと思います。CVRの高い商品Aのアクセス数が下がったことが問題だったと分かるでしょう。

因数分解することで、課題なのか伸びしろなのかを判別し、本質的な売り上げ減少の要因を特定することができるのです。

このほかにも、分解する軸として、商品軸であったり、新規・リピート軸であったり、流入しているキーワード軸で分解するなどがあり、様々な軸で分解するということが重要になってくるのです。

ーーこのあとの解説は、アーカイブ動画でご覧ください。

アーカイブ動画では他にも、

- 伸びしろの見つけ方(分析方法)

- 施策の優先度の決め方

などを解説しています。

詳しくご覧になりたい方は、以下よりぜひチェックしてみてください。

他セッション「3年間で売り上げを5倍にしたオペレーション構築について」の動画もご覧いただけます。

【講演者】

峰 拓也(ミネ タクヤ)

NE株式会社コンサルティング事業部(旧Hameeコンサルティング)

兵庫県尼崎市生まれ、29歳。大学卒業後に起業し、会社経営を行う。2018年にHameeコンサルティング(現NE株式会社コンサルティング事業部)へ入社、大手企業様を中心にコンサルティングを担当、2020年4月に執行役員に就任。ECコンサルについてのご相談はこちらから。

本記事では、EC事業の成長にかかせない運営コストの最適化(EC Ops)について、導入前後の変化や導入前にやるべきことなどを中心にご紹介します。内容は、2022年8月24日(水)開催のEC Growth Day「3年間で売り上げを5倍にしたオペレーション構築について」内で語られた株式会社こころの鵜飼剛氏のインタビューをもとにお届けします。

なお、同イベントの「月商1,000万円を目指して、明日からできるECサイト分析方法」のダイジェスト記事はこちらからお読みいただけます。

EC Opsに取り組んでどう変わったか

ーー鵜飼さんは弊社のネクストエンジンのユーザーでもありますが、それまではどういった運営コスト最適化(EC Ops)に取り組んでこられたのでしょうか?

私たちの会社は少人数精鋭で人数も少なく、当初は配送業務からお客様の注文処理までアナログでやっていました。

アナログというのは、送り状は手書きして、納品処理も例えば楽天から用意された管理画面を使うなど、最低限これができれば運営ができるだろう、というところからスタートしました。

アナログ作業で日々の業務に追われる

EC Opsに取り組む前を振り返ると、ほぼアナログ作業でやっていたので、工数も多く、圧倒的に時間がかかっていて、人件費もかさんでいました。

当初は注文数も少なかったので、なんとか回ってはいましたが、会社を伸ばすための、新しい施策を考える余裕はなかったです。

EC Opsに取り組んでよかったこと

運営コスト最適化に取り組んだことで、あらゆるものが自動化・最適化されてきました。

システム導入前は日々の業務や処理に追われて、会社のこれからの未来について考える余裕がなかったのが、今は「これからどんなことに新しく取り組んでみようか」と、会社の未来に向けて考える時間を持てるようになったのが、EC Opsに取り組んだ一番のメリットです。

Opsを最優先に取り組んで売り上げ大幅UP

――以前は日々の業務に追われて次の施策に乗り出す余裕がなかったと

「明日ちょっと時間が空いているけど何をしよう?」と、考える余裕が出てきました。会社を立ち上げてから今まで忙しすぎて、こんなことを考えたことはありませんでした。そうすると、会社を成長させたり、売り上げを伸ばすための次の施策に踏み出せるようになるんです。

多くのEC事業者は日々の業務に追われて、考える時間も余裕もないから最適化できないんだと言うかもしれません。

でも、今やっている作業を(極端に言えば)一時的に抑えてでも、最適化を優先したほうが、そのあとの反動で伸びます。

例えば、今月100万円の売り上げだとして、来月150万円目指すーーのではなく、向こう3ヶ月間は月100万の売り上げで保って、その間に最適化のシステムを導入して、完了後に月300万を目指すというように。そのほうが伸びしろがずっと大きくなると思います。

スタッフのモチベーション向上も

システム化することによって作業にも時間の余裕が生まれ、商品発送前の確認や梱包を丁寧にするなど、スタッフ自身がお客様のことを考えて、細かいところにまで気を配れるようになりました。

その結果、お客様からの評価も上がり、それによって、働くスタッフのモチベーションが上がるという好循環ができたと思います。

システム導入前にはできなかったこと

――もし今、EC Opsをしていない未来を想像すると?

アナログ作業が多いということで、ヒューマンエラーが起きやすかったと思います。ECでやっている以上、顔が見えないからお客様にとっては到着した商品がすべてを物語ることになるわけです。今のようにきれいに梱包する余裕もなく、スタッフも業務に追われて疲弊していたかもしれません。

Opsが成功していないと、そういったところにひずみが出て、店舗評価も下がり、お客様の信頼を落としかねないと思います。

売り上げアップしたいなら今から動く

――Opsしていなかったら、売り上げも下がっていたかも?

もしかしたら、売り上げも下がっていたかもしれません。少なくとも、売り上げの伸びに限界があったのは確かです。

本気で売り上げを伸ばそうと思うなら、今から動きだすべきだし、Opsを考えたほうがいい。目先の業務をこなすこととは別に、自分のなかで余裕を持つことが売り上げの伸びにつながると思います。

自社に合ったOps化のためにやるべきこと

――それでは自社に合ったEC Opsをどう構築していくのがいいでしょうか?

同業他社の真似をすればいいわけではなくて、自分たちの行っている業務を洗いだし、セグメント化して、そのセグメントに合った対応を優先順位を付けた上で着手するべきだと思います。

これは部署単位ではなくて、会社全体を見て対応していく、というのが大事なところです。

このほか、以下の内容はアーカイブ動画でご覧ください。

- 会社の規模が小さい時にはなぜEC Opsを考えられないのか

- 目指すゴールを明確に設定する

本記事ではダイジェストでお届けしています。各内容を詳しくご覧になりたい方は、アーカイブ視聴ができますので、以下よりぜひチェックしてみてください。

他セッション「月商1,000万円を目指して、明日からできるECサイト分析方法」の動画もご覧いただけます。

【スピーカー】

鵜飼 剛(ウカイ ツヨシ)

株式会社こころ Project Manager

EC業界8年目、以前はECの運営・設定代行業務を行っていた。当時、クライアントだったcocoroの想いに強い共感を覚え、入社を決意する。1,000社を超えるEC店舗の裏側を見てきた経験を元にITの知識を生かしてペットフードロス削減のプロジェクトをゼロから立ち上げる。EC・Webの幅広い知識を持ち、ブランディングをメインにロゴ・サイト・デザイン、DX化などの業務を統括。

生まれた時から柴犬と過ごしていた。大の鳥好きで、特にオカメインコ溺愛。愛犬歴は柴犬のバンとヴァン。現在は旅立ってしまい、絶賛ペットロス中。

近年、インターネットが急激に普及したことによって、ECビジネスを行う企業も増えてきました。

しかしながら、ECビジネスのノウハウが分からず運営方法や業績に悩んでおり、ECコンサルタントへの依頼などを検討されている方もいるのではないでしょうか?

そこで本記事ではECコンサルタントがどんな業務を行っているのかといった基本から、ECコンサルタントに依頼するメリットや種類・費用相場などについて解説します。

ECサイトの運営にお困りの方はぜひ参考にしてください。

ECコンサルタントとは?業務内容や必要性ついても解説

ECコンサルタントへの依頼を検討されている方の中には、依頼することで具体的にどのような業務を行ってくれるのかわからないという方もいるでしょう。

そこでまずは、ECコンサルタントの業務内容や必要性について解説します。

業務内容を理解し、本当に自社にとってコンサルタントは必要か判断する参考にしてください。

ECコンサルタントとは目的達成のための施策や戦略を提案する専門家のこと

ECコンサルタントとは、ECサイトを立ち上げてビジネスを行う方をサポートしてくれます。

ECサイトを立ち上げ運営することは簡単なことではなく、お店づくり以外にも、集客や接客、顧客管理、売り上げ管理、在庫管理などが必要です。

ECビジネスを成功させるためには、Webの知識だけでなく、事業全体をマネジメントできるだけのビジネススキルも求められます。

これらのスキルや運営ノウハウに長けた方がECコンサルタントです。

ECビジネスを成功させるための専門家でもあるため、依頼することで自社が運営するECサイトの問題点や、方向性提案などをしてもらえるでしょう。

ECコンサルタントが担う基本的な業務内容

ECコンサルタントが主に担う基本的な業務内容は以下の通りです。

- 集客戦略を提案する

- 問題点を明確にする

- ターゲットを見直す

- 外部業者を斡旋する

- 競合調査

- データ分析

など

上記のようなECサイトを運営するにあたって重要なポイントを、ECコンサルタントが調査を行い施策提案などを行います。

具体的な作業内容は下記の通りです。

| 業務内容 | 内容例 |

| 集客戦略の提案 | Web・コンテンツマーケティングやSEO対策などが含まれており、集客に関するサポートを総合的に行う。 |

| 問題点の明確化 | ECサイト自体に問題がないか、ワークフローなどに問題がないかを確認し、問題があれば改善案の提案をする。 |

| ターゲットの見直し | ターゲットは集客率や売上などにも直結する重要なポイントのため、ECサイトや商品が狙っているターゲットに問題がないか調査する。 |

| 外部業者の斡旋 | ECサイトを構築するためには、さまざまな技術が必要になるため、必要に応じて外部業者を見つける。 |

| 競合調査・データ分析 | ECサイトで安定した売り上げをキープするためには、競合との差別化などが重要になるため、日々データを分析し施策を考える。 |

ECコンサルタントが必要とされるわけ

ECコンサルタントは、EC運営に関する専門的な知識やノウハウを持っているため、利用することでECサイトの業績をさらに伸ばせる可能性があります。

新型コロナウイルスの影響で実店舗に打撃を受けた企業も多いと思いますが、その分ECサイトの需要は高まってきているため、EC市場に参入してくる企業は増える可能性が高いです。

そうなると、EC市場の競争も激しくなるため、独学でECサイトを安定した売り上げにすることは難しくなるでしょう。

そのため、ECサイトで安定した売上を目指したい企業などが、問題点などを改善できるようECコンサルタントに依頼しているのです。

ECコンサルタントに依頼するメリット2つ

では、ECコンサルタントを雇用することでどのようなメリットを得られるのでしょうか?

さまざまなメリットを把握した上で、依頼するか判断するようにしましょう。

メリット① 自社にあった独自戦略の提案を受けられる

ネットを活用することでもECサイトを運営する方法などの情報を集められますが、同じECサイトでも扱う商品やターゲットなどによって運営方法が変わるため、必ずしも効果的とはいえません。

しかしながら、ECコンサルタントに依頼することで、自社に合った独自戦略の提案を受けられるため、よりECサイトの業績を伸ばせる可能性が高まります。

そのため、ECサイト運営に関する知識のない方や、運営方法に悩んでいる方は一度ECコンサルタントに依頼ことを検討してみましょう。

メリット② 第三者目線からみた、実例を元にしたノウハウを入手できる

自社内でECサイトを運営しようとすると、どうしても主観的になってしまい問題点を見逃す可能性があります。

そのようなときにECコンサルタントに依頼することで、客観的に問題点などを調査してもらうことができ、実例を元にした改善案などを得ることが可能です。

コンサルタント独自のノウハウは、本などを読んでも得られないこともあるため、そのようなノウハウを得られることもECコンサルタントを雇用するメリットといえます。

客観的に見てもらうことは問題点を改善する上で大切なため、ECコンサルタントに依頼し、改善案を提供してもらうようにしましょう。

ECコンサルタントを雇用する際の注意点2つ

しかし、ECコンサルタントを雇用することはメリットだけでなく、注意点もあるため、注意点についても把握しておきましょう。

注意点① 費用が高額になりやすい

ECコンサルタントを雇用するにはもちろん費用がかかります。

運営代行の有無や対応内容によって、必要になる費用も変動するため、費用を抑えたい方は自社でできる作業はできるだけ自社内で行うようにしましょう。

しかし、それでもECコンサルタントに支払う費用は高額になりやすいため、企業によっては雇う余裕がない可能性がある点には注意が必要です。

注意点② コンサルティングの質や成果が保証されているわけではない

ECコンサルタントを雇用したからといって、コンサルティングの質や成果が保証されているわけではありません。

そのため、ECコンサルタントを雇用する際には、これまでの実績や自社のサービスに合ったコンサルタント化を見極めることが大切です。

コンサルタントによってサービス内容が変わることもあるため、コンサルタント選びは慎重に行ってください。

ECコンサルタントは主に3種類に分けられる

ECコンサルタントは主に下記の3種類にわけられます。

- オールラウンド型ECコンサルタント

- 大型モール型ECコンサルタント

- 越境型ECコンサルタント

それぞれ解説しますので、自社に合ったECコンサルタントを見極める参考にしてください。

①ECサイト構築からコンサルティングまで:オールラウンド型ECコンサルタント

オールラウンド型ECコンサルタントは、ECサイトを構築するところから集客までを全般的にサポートします。

ECサイト運営においてほとんど知識がない、サイトの立ち上げ段階からコンサルタントに入ってほしいというような場合には、オールラウンド型ECコンサルタントがおすすめです。

総合的にサポートしてもらうことができるため、コンサルタントに相談もしやすく、柔軟に対応してもらえる点がメリットといえます。

②競合との差別化をコンサルティング:大型モール型ECコンサルタント

大型モール型ECコンサルタントは、Amazonや楽天市場のような大型モールを中心にコンサル活動を行います。

サイトの構築に携わることはあまりなく、問題点を洗い出したり、競合の分析を行ったりして差別化するためのアドバイスをすることが一般的です。

すでにサイトを運営しており伸び悩んでいる方や、今後の運営について不安を抱えている方におすすめといえます。

③海外がターゲット:越境型ECコンサルタント

越境型ECコンサルタントは、海外向けの顧客に向けて集客するためのECサイト構築のサポートやコンサルティングを行ってくれます。

日本もECサイトの需要が高まってきていますが、同様に海外でも需要は高まっているため、海外展開することを検討している企業もいるでしょう。

海外向けのECサイトを運営するにも、言語や市場の大きさ、マーケティング方法などが異なるため、戦略を練ることが大切です。

とくにはじめて海外進出する場合は、知識の豊富な越境型ECコンサルタントに依頼することがおすすめといえるでしょう。

ECコンサルタント費用の相場は?ECサイト制作費の相場も紹介

ECコンサルタントに依頼するには、実際どれほどの費用が必要になるのか気になっている方も多いでしょう。

ここからは、依頼した際の費用相場やECサイト製作費の相場について解説します。

2パターンのコンサルティング費用の相場を紹介

今回は下記2パターンのECコンサルタントを例に費用相場を紹介します。

- 顧問型コンサルティング

- EC運営業務の代行も可能なコンサルティング

それぞれの費用相場は下記のとおりです。

| コンサル内容 | 費用相場 | 作業内容例 |

| 顧問型コンサルティング | 月5〜30万円ほど | 依頼主の要望などに柔軟に対応し、運営に関するアドバイスや相談に対応。 |

| EC運営業務の代行も可能なコンサルティング | 成果報酬の場合:売り上げの10〜20%ほど月額固定の場合:10〜50万円ほど | 運営に関するアドバイスだけでなく、運営自体も行ってくれる |

ECサイト制作費相場は規模による

ECサイトの制作費用は、規模によって異なるため、規模別にECサイト制作の料金相場を紹介します。

| 料金 | ECサイトの規模 |

| 10万円以下 | プラットフォームなどを利用し、ご自身で作成するようなECサイト |

| 100万円 | ECサイトに必要な機能が用意されているASPを活用したECサイト |

| 200〜500万円 | オープンソース(市場に公開されているソースコード)を活用し作成するECサイト |

| 1,000万円以上 | 完全オリジナルのECサイト |

ネクストエンジンならスポットでのECコンサルティング依頼も可能

ネクストエンジンはECサイトの運営業務を自動化・効率化できるシステムです。

そのネクストエンジンを導入していただければ、スポットでのECコンサルティング依頼をしていただけます。

できるだけ自社でEC運営を行い、悩んだポイントなどがでてくればプロに相談したいという方におすすめですので、ぜひ導入を検討してみてください。

ネクストエンジンについてやコンサルティングについてご紹介します。

ネクストエンジンとは

ネクストエンジンとは、EC事業の成長に活用できるプラットフォームであり、導入することで、「店舗を運営・管理するための膨大なコスト」「リソース不足」などの問題を解決できます。

ネクストエンジンでは、下記のような業務の効率化が可能です。

など

これらの業務に必要なコストを削減できるため、集客における施策考案などよりコアな作業に時間を割けるでしょう。

その結果、利益を最大化させることにつながるため、ぜひネクストエンジンの導入を検討してみてください。

ネクストエンジンを運営するNE株式会社とは

ネクストエンジンを運営するNE株式会社は、EC SaaS事業、ふるさと納税支援事業を提供し、すべてのコマースを支えることを目指して活動している会社です。

ネクストエンジン以外にも、ECコンサルティング・ロカルコなどのサービスを提供しています。

ECコンサルティングやネクストエンジン以外のサービスにもご興味のある方は、NE株式会社のサイトをぜひ御覧ください。

NE株式会社のコンサルティングサービスとは

NE株式会社のECコンサルティングは、無料でお試しすることができ、1カ月単位で契約できるコンサルティングサービスです。

ECコンサルティングサービスには下記3つの特徴があります。

- 楽天などのモールから自社サイトまですべて対応

- 各分野のスペシャリストがチームで総合支援

- ご契約前に無料でECコンサルをお試し

月6万円からECコンサルサービスを受けることができるため、ぜひご利用いただき一緒に売上アップを目指しましょう。

まとめ:EC運営にお悩みの方は、ECコンサルタントを活用し売上アップを目指そう

本記事では、ECコンサルタントのメリットや種類・費用相場などについて解説しました。

ECコンサルタントに依頼することで得られるメリットは多くあります。

もちろん注意点もありますが、慎重にコンサルタントを選ぶことで、ECサイトの業績アップを目指せるでしょう。

また、コンサルタントに依頼するだけでなく、できるだけ自社内でも業務フローなどを改善したいという方は、ぜひネクストエンジンを利用してみてください。

あわせてECコンサルティングサービスも活用していただくことで、作業の効率化だけでなく、売上アップも目指せるはずです。

両方のサービスを利用し、ECサイト運営を成功させましょう。

なお、以下からはECコンサルタント直伝の売上UPのノウハウをまとめた資料が無料でダウンロードできます。こちらも、ぜひ参考にしてみてください。

商品コードは1つの商品に必ず1つ設定されているコードのことで、EC倉庫内での在庫管理や商品の発送作業を効率よく行うためには欠かせないものです。

しかし、規則性もなく、適当に設定してしまうと逆に管理が複雑化してしまうこともあります。

そこで本記事では、商品コードの重要性と設定方法について解説していきます。ぜひ商品コード設定の参考にしてください。

【機能リリース】「商品コード紐付け機能」の利用期間が1年間から “無制限” になりました!

ネットショップにおける商品コードとは?

商品コードはEC倉庫内での作業を効率よく行うために、すべての商品に必ず1つずつ設定されています。

商品コードと似た用語でJANコードや商品番号などもありますが、それぞれの違いについても解説します。

商品コードとは商品を識別するために商品名をコード化したもの

商品コードは、ネットショップで管理しているすべての商品に、必ず1つ設定されているもので、数字や英文字を組み合わせて商品をコード化したものになります。

在庫管理や発送作業などはこの商品コードをもとに行われるため、作業を効率よく行うためには規則性を持たせることが大切です。

Amazonや楽天のネットショップなどでは型番と表示されることもあります。

商品コードは原則SKU単位で発行する

SKUとはStock Keeping Unitの略で、商品を分類分けする時に、商品名、カラー、サイズごとに分けられた、これ以上細かく分けることのできない最小単位のことです。

例えば、1つの商品ごとにカラーが2種類あり、サイズがS・M・Lというように3種類あれば、2×3=6SKUとなります。

同じSKUのものは同一の商品であるため、倉庫ではまとめて保管することで保管効率や作業効率を上げられます。

商品コードとJANコードの違いは?

JANコードとは、13桁、あるいは8桁の数字で、「どの事業者」の「どの商品」かを表し、世界共通で使用されているコードです。

数字の下にはバーコードが印字されており、それを読み取ることで商品を識別し、売上管理や在庫管理とリアルタイムで連携させられます。

商品コードは数字と英文字を組み合わせて、自社でのみ使用されるコードですが、JANコードは数字のみが基本で世界共通のため、ここが大きな違いとなります。

商品コードと商品番号の違いは?

商品番号は数字のみで商品を識別するために、商品1つひとつに設定されている番号のことです。

商品コードとその役割が似ているため、会社によっては同じ意味で使われていることもあります。

商品コードは数字と英文字を組み合わせていますが、商品番号は「番号」のみのため、英文字は使用されていないことが商品コードとの違いです。

▼ネクストエンジンの商品登録機能については、以下の資料で詳しくご紹介しています。ぜひダウンロードしてご覧ください。

商品コードの決め方は?任意設定でも問題ない?

商品コードを作成する際には、決められたルールが明確に存在するのではと気になっている方もいるのではないでしょうか。

ここでは商品コードを作成する際に、意識するべきポイントについて解説します。

商品コードは基本的には任意設定でOK

商品コードは世界共通で使用されるJANコードと異なり、社内でのみ使用されるもののため任意での設定で問題ありません。

設定した商品コードをもとに商品の発送や管理などが行われるのはもちろん、顧客もサイト内で特定の商品を購入する際などに使用するため、後述する規則性を持たせることが重要になります。

効率化のためには規則性を持たせることが重要

ネットショップを利用する顧客は、さまざまな目的で商品を購入するため、複数のカラーやサイズの同一商品をまとめて購入することがあります。

つまり、倉庫で発送作業をする際に、同じ商品名の商品を発送する機会があるため、なるべく保管場所をまとめておくと効率良く作業を行えます。

商品コードを規則性なく設定してしまうと、商品のロケーション管理に手間がかかってしまうため、規則性を持たせて設定しましょう。

商品コードの具体的な作り方や注意点

上記では商品コードの役割を理解し、規則性を持たせることの大切さについて解説しましたが、「どのように規則性を持たせたらいいんだろう」と悩んでしまうこともあるでしょう。

ここでは、具体的な商品コードの作り方と注意すべきポイントについて解説します。

作り方:「メーカー名」「商品名」「商品グレード」「カラーコード」が基本

商品コードに規則性を持たせ、効率良く作業を行うためには、「メーカー名」「商品名」「商品グレード」「カラーコード」を用いた文字列にすることが基本的です。

それぞれの名称には英語のイニシャルを使用します。

例えば、メーカー名が「ABCD」、商品名が「EFGH」、グレードが「123」、カラーがブルー「BLUE」であれば、「AB-EF123BL」のような文字列です。

最後のカラーの部分については、それぞれのカラーに対し、カラー番号を振っておくことも効果的です。

商品コードを作成する上での注意点は5つ

商品コードを作成する上で、規則性を持たせること以外にも注意すべきポイントがいくつか存在します。

ここでは5つの注意点についてそれぞれ解説します。

1.「0」から始めることは避ける

「0」から始まる文字列は、商品管理システムによっては認識されない恐れがあります。

Excelでも0から始まる数字は0を省いて表示されてしまうため、Excelに商品コードを入力する際は、都度設定を変更しなければいけません。

作業のミスを防ぎ、効率を上げるためにも「0」から始まる文字列は避けましょう。

2.日本語や記号は使わない

ECサイトを運営していると、楽天やAmazonなど他社が運営しているサイトに商品を出品する機会もあるでしょう。

楽天やAmazonなどに商品コードを登録する際、半角英数字以外は設定できない場合がほとんどです。

他社のサイトでも顧客が気に入った商品を商品コードで検索し、購入できる体制を整えておくことで売上機会の損失を防げます。

そのため、商品コードを設定する際は、半角英数字で設定するようにしましょう。

3.大文字・小文字は統一する

商品を管理または登録するシステムによっては、大文字と小文字の認識が行われず、同じ文字として認識されることがあります。

その際に、商品コードを大文字と小文字を組み合わせた文字列に設定してしまうと、商品をネットショップに登録する際や、顧客が商品を検索する際などにうまく反映しないかもしれません。

大文字と小文字は組み合わせず、どちらかに統一して作成しましょう。

4.桁数は適切な長さで設定する

桁数が長すぎると、商品を管理するシステムで対応ができない、商品をピッキングする際や在庫管理業務の効率が悪くなるという問題も発生します。

逆に1〜3桁など、短すぎると商品の分類が細分化できず、商品管理に苦労してしまう可能性が高いです。

商品コードの桁数は、長すぎず、短すぎない適切な長さで設定しましょう。

5.商品コードの重複は絶対に避ける

商品コードの重複は作業トラブルなどの原因になるため絶対に避けなければいけません。

商品コードが重複している場合、顧客が注文した商品とは異なる商品を発送してしまうなどのミスが生じることもあり得ます。

商品コードを設定する際は商品の種類が増えていくことを想定しながら、余裕を持ってナンバリングすることが大切です。

一元管理システムの導入には商品コードの統一が必要不可欠

自社の商品を複数のネットショップに出品する場合、それぞれのショップの受注管理、在庫管理、ページ管理などを一括で管理できる一元管理システムを導入することで、作業効率を格段に上げることが可能です。

しかし、この一元管理システムはあらかじめ設定されている商品マスタをもとに管理が行われるため、商品コードの統一が必要不可欠になります。

商品コードの統一とは?

商品コードの統一とは、自社で販売している同一の商品を管理しているすべてのネットショップやモールで同じ商品コードとなるよう登録するということです。

しかし、ネットショップやモールによっては商品コードを登録する際に自動採番されてしまうことがあります。

そのため、統一する際には優先的に登録するネットショップやモールを決めておくなど、手間がかかる場合もあるでしょう。

ネクストエンジンなら商品コードの紐づけができるため統一できていなくても安心

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は、受注管理や在庫管理、商品登録といったネットショップ運営に必要な複数の機能を一括管理できるサービスで、多くの企業で導入されています。

また、ネクストエンジンでは商品コードの紐付け機能が搭載されているため、それぞれのネットショップやモールで商品コードが統一されていなくても、在庫の自動連携や受注管理を行うことが可能です。

そのため、従来行うはずの商品コードの統一作業を行う手間が省け、一元管理システムと各ショップ間の在庫の連携を簡単に設定できます。

【機能リリース】「商品コード紐付け機能」の利用期間が1年間から “無制限” になりました!

まとめ:管理ミスを起こさないよう商品コードの設定には気を付けよう

商品コードは、商品の発送や管理を効率良く行うために規則性を持たせて設定することが大切です。

今回の記事では、商品コードの設定方法や注意点について解説しました。

作業を自動化するために一元管理システムを導入する際は、各ショップ間の商品コードを統一する手間が発生しますが、ネクストエンジンの商品コード紐付け機能を利用することで簡単に設定できるのでおすすめです。

今回の記事の内容を踏まえて、商品コードの設定を進め、ネットショップ運営を効率化させていきましょう。

ネクストエンジンの概要を知りたい方はぜひ概要資料をご覧ください。

商品や業務依頼を受注した際に、受注先に送る受注メールは、相手と良好な関係を築いていくために重要な役割を担います。

そのため、送る内容やタイミングは重要となり、間違ってしまうと相手に不快な想いをさせてしまうかもしれません。

そこで本記事では、受注メールの内容や送信タイミングについて詳しく解説します。

受注メールはいつどのような内容で送るべき?

それでは、受注メールはいつどのような内容で送るのがよいのでしょうか。

本項目では、受注メールを送るタイミングとその内容について解説します。

受注メールは受注後すぐに送付するのがベスト

結論、受注メールは受注後すぐに送るのがベストです。

受注メールをなるべく早く送ることで、対応の速さが顧客の信頼につながります。

そのため、受注メールの送付は受注後真っ先に行うべき業務です。

どうしてもすぐに受注メールを送れない場合は、受注した当日中、もしくは翌日には必ず送るようにしましょう。

感謝やお礼が伝わる内容であれば内容に決まりはない

受注メールには、内容の制約は一切ありません。

感謝やお礼がしっかり伝わる内容で送信しましょう。

ただビジネスマナーとして、敬語が間違っている、誤字脱字があることで送信先の相手に失礼がないよう心がけてください。

受注メールの書き方は?気をつけるポイントを4つ解説

では具体的に受注メールはどのように書けばよいのでしょうか。

本項目では、受注メールを作成する際に気を付けるべきポイントを4つ紹介します。

ポイント① 1文でメールの内容がわかる件名にする

「〇〇をご注文いただきありがとうございました」、「〇〇ご注文のお知らせ」といったように、1文でメールの内容がわかる件名を記載しましょう。

「注文のお知らせ」や「ご注文の連絡」だけでは、何の注文に対する内容なのか件名から判断できません。

メールを1日に何十通も受信している方であれば、件名から本文の内容が推測できないことにより、他のメールに埋もれ、内容を確認していただけない可能性があります。

そのため、受注メールの件名は1文で本文の内容が推測できるような内容にしましょう。

ポイント② 本文は長すぎずシンプルな内容にする

長すぎる本文は、読むのが大変な上に重要なことがどこに記載されているかわかりにくいため、あまりよくありません。

「多数ある企業の中から弊社の〇〇(商品名)をご注文いただきありがとうございます」のように、何に対して感謝しているかを明記しつつ、わかりやすくシンプルな内容にしましょう。

また、発注日や納品日があらかじめ決定している場合は、本文にそれらの情報も記載してあげるとより親切です。

ポイント③ 書類はPDF形式で添付する

注文書や見積書など受注メールと一緒に送信すべき書類がある場合は、PDF形式で添付しましょう。

PDF形式で書類を添付する利点は、wordやExcelファイルなどよりもファイルサイズを小さくして送信可能なため、メールサーバーへの負荷を減らせる点です。

また、PDFを開くために特定の環境を必要としないため、Windowsやmacなどのデバイスに関係なく開くことができ、文字化けを起こすこともありません。

このように、PDFは書類の確認がしやすいため、添付ファイルは必ずPDF形式で送信しましょう。

ポイント④ 自動化できるところはテンプレートを活用し効率化を図る

受注メールを毎回1から考えて送信することは、時間と労力がかかるため非効率です。

とくに、受注メールは多い日には、1日に何十通も送信する場合があるため、ある程度効率化しておく必要があります。

そのため、あらかじめテンプレートを準備しておくことがおすすめです。

受注メール業務に当てる時間が削減できれば、他の業務に時間を使うことも可能となるため、効率よくメール業務を行いましょう。

受注メールのテンプレート2つ

本項目では、テンプレートによる効率化がなぜ必要なのか解説するとともに、社外に送る受注メールのテンプレートを紹介します。

テンプレートの活用で業務効率の改善

一般社団法人日本ビジネスメール協会が発表した、「ビジネスメール実態調査2022」によると、1日のビジネス目的でのメール平均送信数は16.27通でした。

もし、1通のメールを作成するのに5分かかっていた場合、「5分×16.27通=81.35分」で約1時間20分もメール業務に時間を取られています。

そのため、テンプレートを活用して、メール時間を短縮することは非常に大切だといえるでしょう。

受注メールのテンプレート例

それでは、実際に業務で活用できる受注メールのテンプレートを紹介します。

受注メール例文1

件名:〇〇業務受注に関するお礼

〇〇株式会社

〇〇部 〇〇様

いつも大変お世話になっております。

株式会社△△の営業担当、△△でございます。

この度は、〇〇業務を弊社に任せていただき、誠にありがとうございます。

弊社の〇〇に関しては、業界でも高い評価をいただいており、今回の貴社におかれましても満足のいく成果をお見せできると考えております。

また、先日の見積書を基に、発注書を作成しました。

PDFデータにて、本メールに添付させていただきます。

ご確認の程、よろしくお願いいたします。

ご不明点や添付ファイルが開けないなどございましたら、ご連絡ください。

引き続きよろしくお願いいたします。

△△

受注メール例文2

件名:〇〇をご注文いただきありがとうございます

株式会社〇〇

〇〇様

取り急ぎ、お礼のメールを差し上げます。

△△株式会社の、△△です。

この度は、弊社の商品である〇〇をご注文いただき、誠にありがとうございます。

注文書を基に、これより手配を進めさせていただきます。

発送日や納品日の詳細が確定次第、改めてご連絡させていただきます。

ご不明点やご質問等ございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

今後ともよろしくお願いいたします。

△△

社内への受注報告メールも忘れずに

社外への受注メールだけでなく、社内への受注報告メールも忘れてはいけません。

本項目では、社内への受注報告メールのテンプレートを紹介します。

受注報告メールの内容は過不足なく簡潔に

上司などに向けた社内への受注報告メールは、過不足なく簡潔に作成するのが望ましいです。

結論を先に述べ、取引先企業の情報や受注内容などは箇条書きにし、一目でわかりやすいように記載しましょう。

また、社内への受注報告メールも社外への受注メール同様に、なるべく速やかに送りましょう。

受注報告メールのテンプレート

件名:〇〇株式会社〇〇受注に関するお知らせ

〇〇部部長 〇〇様

お世話になっております。営業部△△です。

〇〇株式会社様から弊社の〇〇の受注をいただきました。

内容を以下にまとめます。

・取引先企業名:〇〇株式会社

・取引先担当者:〇〇部〇〇様

・注文内容:〇〇

・納品日:〇〇年〇〇月〇〇日

お忙しいところ恐縮ですが、把握の程よろしくお願いいたします。

△△

入金がまだの場合でも受注メールは送るべき?

ここまで、受注してすぐにメールを送るべきと紹介しましたが、ケースによっては入金がすぐにされないケースもあるかと思います。

そのような場合でも、受注メールはすぐに送るべきなのでしょうか?

結論からいうと、入金がまだの場合でも受注メールは受注後すぐに送りましょう。

お礼の受注メールはやはりタイミングが大切で、早く送ることがベストです。

そのため、入金がまだの場合であっても、受注メールは速やかに送りましょう。

また、入金の確認ができた際にも、改めて確認完了のメールを送ることを忘れないようにしましょう。

ECにおける受注メール送信の効率化にはネクストエンジンがおすすめ

受注メール送信の効率化を考えている方は、ぜひネクストエンジンの導入を検討してみてください。

ネクストエンジンはメールの送信業務だけでなく、ECサイト運営において必要となるさまざまな業務の効率化ができる機能を備えた管理システムです。

ここからは、ネクストエンジンでできる機能について紹介させていただきます。

ネクストエンジンでは受注メールの自動送信が可能

ネクストエンジンでは、時間のかかる受注メール送信を自動化できます。

また、受注メール以外にも、発送日時をお知らせする発送予定メールや商品を発送したことをお客様にお伝えする発送完了メール、お客様に商品のレビューを依頼するフォローメールといったメールの自動送信も可能です。

ネクストエンジンを利用して、メール業務に当てる時間を削減しましょう。

ネクストエンジンはEC事業の業務を効率化できるシステム

ネクストエンジンはEC事業の業務を効率化できるシステムで、受注メール以外にも受注管理や在庫管理、商品管理、発送管理といったさまざまな業務を効率化できます。

メール送信業務や受注管理業務といったルーティン業務を効率化することで、商品開発や集客といった、より企業の売上をアップするために重要なクリエイティブ業務に時間を割くことが可能です。

ネクストエンジンは、業界トップクラスのサービスで、これまでに6,570社、53,602店舗で利用され、多くのEC事業者様をサポートしてきた実績があります。(※2025年4月時点)

無料で資料請求を行えるため、EC事業の業務効率化を検討している方は、ぜひ導入を検討してみてください。

まとめ:受注メールの対応はシステムを導入し効率化しよう

本記事では、受注メールの内容や送信タイミングについて解説しました。

意外と時間の取られる受注メールの作成には、テンプレートを使用して、効率化を図ることがおすすめです。

もしくは、システムを導入して、業務の効率化に努めるのもよいでしょう。

とくに、1日に何十通も受注メールを送る必要のある企業においては、システムによって、自動化することがおすすめです。

なお、受注メール以外にも、配送遅延時のお詫びメールやカゴ落ちメールなど、EC運営で必要なメールのテンプレートを集めた資料を作成しました!以下から無料でダウンロードできますので、日々の業務にお役立てください。

ドロップシッピングとは、ECサイトを運営している企業は在庫を持たず、メーカーや卸売業者が在庫の管理を行い、商品の発送を行う方法です。

顧客の注文を受注してから商品が発送されるまで、多くの作業工程が存在しますが、自社で対応が追いつかない場合などはドロップシッピングを導入し、業務効率化を行うこともひとつの方法といえるでしょう。

そこで本記事では、ドロップシッピングの仕組みやメリット・デメリットについて解説していきます。

ドロップシッピングとは在庫仕入れをしない販売方法のこと

ドロップシッピングは商品の発送を委託業者や提携先の企業が行うため、自社で在庫仕入れを行わない販売方法です。

ここではドロップシッピングの仕組みについて解説します。

ドロップシッピングの流れには三者が関わっている

ドロップシッピングの仕組みには

- ECサイト運営企業

- 商品の管理・発送を行う業者

- 商品の購入者

の三者が関わっています。

それぞれの役割は以下の通りです。

ECサイト運営企業

商品の販売サイトを立ち上げたり、ブランドを構築したりして、顧客との接点を作ります。

セールを開催するなどあらゆる手法を使って、商品の販売経路を構築していくことが、運営企業の重要な役割です。

商品の管理・発送を行う業者

ECサイト運営企業と業務委託契約などを締結し、商品の入出荷、在庫の管理などを行います。

在庫管理や入出荷作業は倉庫の規模などによっては多くの人員と作業コストが必要です。

そのような業務を専門の業者が担当します。

商品の購入者

ブランドのファンであり、顧客です。

商品をECサイト上で購入し、商品の発送を担う業者から発送された商品を受け取ります。

顧客の目的は商品を購入し受け取ることであるため、ECサイトの運営会社と商品を発送する会社が異なるという点は多くの場合問題ではありません。

しかし、ドロップシッピングを理解するためにも、購入から商品が発送するまでの流れを理解しておきましょう。

アフィリエイトとの違いを簡単に解説

アフィリエイトも在庫を持たないという点ではドロップシッピングと共通しているため、ドロップシッピングと同じ仕組みであると思われるかもしれませんが、明確に異なる点が存在します。

まず、アフィリエイトはブログや自社のサイトで商品の宣伝を行っているだけで、商品の販売自体は行っていません。

バナーなどを設置し宣伝することが一般的で、バナーをクリックした時点で報酬が入る仕組みのアフィリエイトなどもあるため、ECサイトの運営業務の効率化を目指すドロップシッピングとは別物となります。

ドロップシッピングは違法ではない

在庫を持たず、低リスクではじめられるビジネスモデルであるドロップシッピングは「違法ではないのか」と考える方もいるのではないでしょうか。

しかし、ドロップシッピングは違法ではありません。

車の販売などを想像すると理解しやすいと思いますが、先に注文を受け、在庫を取り寄せ、販売するといったビジネスモデルは多く存在します。

ドロップシッピングを導入している企業が違法となった例はありますが、誇大広告を用いた商品の販売や販売していた商品が薬事法に違反していたなどが原因です。

そのため、ドロップシッピングの仕組み自体は違法ではありません。

ドロップシッピングを活用し販売できる商品は主に2種類に分類される

ドロップシッピングは、代理店が保有している商品を販売する方法と自社のオリジナル商品を販売する方法の2種類に分類されます。

ここではそれぞれの販売方法について解説します。

卸売と直接契約して既存商品を販売する

販売できる商品が揃っていなくても、卸売業者と交渉することでその業者の商品を自社のECサイトで販売できます。

そのため選べる商品が多く、販売の幅が広がるため、利益につながることもあるでしょう。

しかし、卸売業者との交渉に時間と労力がかかったり、実績がなかったりすることが原因で契約をしてくれないこともあるため、注意が必要です。

自社のオリジナル商品を販売する

ドロップシッピングを活用し、オリジナルの商品を自社のECサイトで販売することも可能です。

商品を開発することになるため労力や時間はかかりますが、開発した商品に人気がでれば自社のPRにもなるため、オリジナル商品を開発し販売することで大きなメリットを得られるかもしれません。

自社のコアなファンを増やせる可能性もあるため、ぜひチャレンジしてみましょう。

ドロップシッピングを利用するメリット3つ

ドロップシッピングを導入することで、ECサイトの運営事業にさまざまなメリットをもたらします。

ここでは主に3つのメリットについて解説します。

メリット① 在庫の管理・保管の必要がない

ドロップシッピングでは商品が売れた段階で、提携先の企業から商品を購入し、直接購入者のもとに商品を発送してもらえるため、在庫の管理・保管の必要がありません。

そのため、本来必要であるはずの商品を保管する倉庫などを用意する必要がなく、自社で在庫管理をする必要がなくなるため、管理コストを削減できます。

また、在庫を保管していないことで、売れ残り商品を抱えるリスクもなくなるため、経費の削減にもつながるでしょう。

メリット② 梱包・発送・配送の労力がかからない

通常のEC運営では顧客に商品が届くまでに、いくつもの工程を踏むため、手間がかかります。

とくに、顧客に商品を万全の状態で届けるために丁寧な梱包をし、運送中に中身の商品が傷つかないよう細心の注意を払いながら配送しなければいけません。

ドロップシッピングを導入することで、これらの業務を自社で行う必要がなくなるため、大幅に労力を省けるでしょう。

メリット③ 時間や場所にとらわれず作業ができる

商品の発送や管理業務を自社で行う場合、商品が保管されている倉庫内でしか作業ができないため、従業員の出社が必要となります。

しかし、ドロップシッピングを導入すれば、商品の発送や管理業務を自社で行う必要がなくなるため、集客数を増やすための施策などを考えることにコストを割くことが可能です。

これらの業務はオンライン上でも作業が可能なため、場所や時間にとらわれない働き方ができます。

ドロップシッピングを利用する際のデメリット2つ

上記で紹介した通り、ドロップシッピングには多くのメリットが存在しますが、デメリットも存在します。

ここでは主に2つのデメリットについて解説します。

デメリット① ライバルと価格競争になりやすい

ドロップシッピングを導入している企業は多いため、卸売業者の商品を販売する場合、まったく同じ商品を取り扱っているライバルも多数存在します。

とくに大手企業が運営するECサイトで、同じ商品が販売されている場合はどうしても集客力で負けてしまい、思うような利益を出せないこともあるでしょう。

数多くのライバルが存在する中で、自社のサイトで商品を購入してもらうためには、集客力やブランド力を向上させるための工夫が必要です。

デメリット② 売れる商品の見極めが難しく、希望商品が在庫切れする場合もある

ドロップシッピングでは、多くの商品を販売できるため、売れる商品の見極めが大切です。

市場に商品が多く出回るようになり、業界で話題になってきた頃には、商品が在庫切れになっているケースもよくあります。

商品の見極めに迷った際は商品を購入し、自分の目で実際に確かめてみることも有効です。

売れる商品の特徴などを見極め、競合よりもはやくから販売できるよう調査を進めましょう。

ドロップシッピングを活用したECサイト運営で失敗しないための対処法2つ

ドロップシッピングは労力を省けるメリットが存在する代わりに、さまざまなデメリットも存在するため、不安に感じている方も多いと思います。

ここではドロップシッピングで失敗しないためのコツについて2つ紹介します。

①販売開始後は集客を行う

ECサイトを開設し、商品の販売を開始した直後は、お店の存在を知っている人が少ないため、思うように顧客が集まらないかと思います。

そのため、ドロップシッピングを導入することにより、商品の発送や管理の労力が省けた分、宣伝に力を入れることが可能です。

SNSでの発信や広告、ECサイトが検索上位になるためのSEO対策など、あらゆる手段を用いて、集客施策を行いましょう。

ECサイトでの集客方法については以下の記事で詳しく解説していますので、こちらもご参考ください。

②売れる商品を見極めるために入れ替えを行う

ECサイト上で販売している商品が魅力的でなければ、どれだけ宣伝に力を入れても、商品が思うように購入されません。

そのため、販売数などの集計を定期的に行い、見直すことで売れる商品と売れない商品の見極めが可能となります。

このような分析を繰り返し、魅力的な商品数を増やしていくことも、ドロップシッピングを活用しECショップ運営をするためには大切です。

ドロップシッピングの仕入れ先としておすすめのサイト紹介

ドロップシッピングの仕組みやメリットを理解できても、仕入れ先は多数存在するため、どこを選べばよいのか迷うことがあるでしょう。

ここではおすすめの仕入れ先を2つ紹介します。

①「おためしプラン」で5点まで無料利用可能:TopSeller

TopSellerはネットショップ専門の仕入れサイトの最大手であり、扱っている商品も日用品を中心に約25万点と豊富な品揃えです。

使用料金は2種類から選択でき、おためしプランでは無料で5点分の商品を販売できます。

梱包や配送を行ってくれるプランも存在するため、数多くの商品数を取り扱いたい場合におすすめです。

②1点からでも購入可能:卸の達人

卸の達人は、ダイエット・美容・健康商品を中心に扱っており、登録料や月会費が無料のため、誰でも気軽に利用することが可能です。

取引を行うことで100円につき1ポイント獲得でき、商品の仕入れ購入にもポイントを使用できます。

直送サービスもあるため在庫リスクを抱えずECサイトを運営できるため、初心者でも挑戦しやすいのが特徴です。

商品の仕入れは1点からでも問題ありません。

ドロップシッピングの導入手順

ドロップシッピングを導入するためには、ネットショップを開設するなど、さまざまな工程が存在します。

ここではドロップシッピングを導入するための手順について解説していきます。

手順① ショップを開設後、ドロップシッピングサービスに登録する

まずは商品を販売するためのネットショップを開設しましょう。

楽天市場やYahooショッピング、カラーミーショップやMake ShopなどのさまざまなECサイトを作成できるサービスが存在します。

決済方法としてクレジットカードや銀行振込以外に電子マネーでの支払いに対応しているサイトもあるため、使いやすいものを選んでください。

その後、ドロップシッピングサービスに登録しましょう。

手順② 集客をし、順調なら代行運営や管理システムの導入なども検討する

ネットショップを開設し、ドロップシッピングサービスへの登録も完了すれば、次に商品を購入してもらうためにSNSや広告を用いて宣伝を行い、集客に力を入れましょう。

商品が売れれば、必要な商品を卸売御者に通知し、卸売業者から購入者に商品の発送が行われます。

ECサイトを開設して間もない内は集客面で労力が必要となりますが、軌道に乗ってくれば集客施策を考えるだけでなく、運営業務の効率化を行うことも大切です。

その効率化におすすめの方法が、EC運営の外注やECサイトの管理システムの導入です。

EC運営の外注やシステムの導入はさらに経費がかかりますが、自社の作業負担を減らせるため、新たな集客施策を考える時間を確立できるでしょう。

受注管理システムや受注代行についての詳細は以下の記事もご参考ください。

ドロップシッピングの受注管理もネクストエンジンで効率化!

ドロップシッピングを導入予定もしくはすでに導入していて、さらに受発注業務などを効率化したいと考えている方もいるのではないでしょうか

そのような方は、ぜひEC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてください。

ネクストエンジンは、業界トップクラスのサービスで、これまでに6,570社、53,602店舗で利用され、多くのEC事業者様をサポートしてきた実績があります。(※2025年4月時点)

また、ネクストエンジンはAPIでの連携やアプリで機能の追加が自由自在で、幅広いモール・カートに対応しています。

ネクストエンジンを使ったドロップシッピングの受注管理については以下の記事で具体的に解説していますので、ぜひこちらもご参考ください。

またネクストエンジンについての概要資料は以下から無料でダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

まとめ:ドロップシッピングを導入し、ECサイトの運営を行おう

ドロップシッピングとは、ECサイト上で販売した商品の管理や発送を卸売業者が行う販売方法で、ECサイトの運営者は発送・管理の労力や在庫リスクを抱えないというメリットが存在します。

ドロップシッピングの導入手順やおすすめの仕入れ先について紹介しましたが、さらに効率よくドロップシッピングでの販売を行うために、ネクストエンジンなどの効率化に活用できる管理システムを導入することもおすすめです。

今回の記事の内容を踏まえて、ドロップシッピングの導入を進め、受注管理の効率化を図っていきましょう。

EC運営では、商品の登録や管理、Webサイト運営や集客など業務の内容が幅広く、事業規模によってはすべてを自社で行うのは困難です。

しかし、EC業務に関するすべて、または一部を代行してくれる運営代行サービスが存在するため、こちらのサービスの導入を検討されている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事は、EC運営代行サービスが行ってくれる業務内容や委託するメリットについて解説します。

EC運営代行とは?具体的にどのようなことを委託できる?

EC運営代行とは一体どのようなことを委託できるのでしょうか。

ここではEC運営代行で依頼できる業務内容を具体的に解説していきます。

EC運営代行とはECに関わる業務を代行してくれるサービス

EC運営代行とは、ネット上で商品を販売するために必要なECサイトの構築や運営、商品の登録や管理など、ECサイトの運営に関わる業務のすべてまたは一部を委託できるサービスです。

とくにECサイトの構築や運営には、Webデザイン制作やプログラミングなど専門的な知識やスキルが必要なため、自社ですべてを行うのは困難といえます。

そのため、EC運営代行サービスを利用することで、運営をプロに任せることができ、自社の従業員は商品開発などのコア業務に集中することが可能です。

EC運営代行サービスで依頼できる仕事内容は?

EC運営委託で依頼できる仕事内容は主に以下の7つです。

- 商品登録

- 商品撮影

- 在庫・物流管理

- コンサルティング

- サイト制作・デザイン

- 販売促進

- カスタマーサポート

WEBサイト制作や運用といった業務だけでなく、倉庫内での在庫管理や商品の発送など、物流に関する業務も委託できます。

一部の業務のみを委託できる業者も存在するため、自社の事業規模などに合わせた選択をするとよいでしょう。

EC運営代行サービスのメリット・デメリットを解説

EC運営を委託することにはさまざまなメリットが存在する一方で、デメリットも存在します。

ここではそのメリットやデメリットについて解説していきます。

EC運営代行を利用するメリット3つ

EC運営代行サービスを利用することで、人件費の削減や売上の向上が期待できるなど、さまざまなメリットが存在します。

ここでは主に3つのメリットについて解説します。

①人件費の削減につながる

商品の入出荷や在庫管理など、とくに倉庫側での作業は多くの人手を必要とするため、EC運営のすべてを自社で行うと高いコストが発生してしまいます。

倉庫作業では作業件数に応じて人員を確保しなければいけないため、必要に応じて従業員の募集などの対応もしなければならず、EC運営以外の作業コストもかかってしまう可能性があるでしょう。

しかし、EC運営を委託することで、継続的に発生するコストや突発的に必要となるコストなどを抑えられます。

②売上の向上が期待できる

EC運営代行サービスを利用し、物流のプロが作業を行うことにより、発送までの時間短縮や配送クオリティーを上げられます。

結果的に顧客満足度を上げることに繋がり、リピーターが増える可能性もあるため、売上の向上が期待できるしょう。

また、EC運営の委託によって空いたリソースで、商品開発などのコア業務に集中できます。

売上を上げるために施策に費やす時間が増えることも、EC運営委託をするメリットです。

③専門性の高い業務が可能

EC運営をその道のプロに任せることで、事業全体のクオリティーがアップします。

例えば、ECサイト構築などの場合、プロに任せることでより顧客が利用しやすいサイトの構築が可能となるでしょう。

このような専門性の高い業務は、無理して自社で対応するよりも委託してしまった方がコストが安く済むケースもあるため、委託することをおすすめします。

ECの運営を委託するデメリット3つ

しかし、EC運営を委託することで得られることはメリットだけでなく、デメリットも存在しています。

ここでは主に3つのデメリットについて解説します。

①自社にノウハウが蓄積されない

EC業務を自社で行う場合、作業を繰り返し行うことで効率化のための業務フローを見直すことができ、次第にノウハウが蓄積されていきます。

しかし、これらの業務を外部に任せていると、EC運営における具体的な作業手順などを理解する機会がありません。

EC運営が委託業者に任せきりになっていまい、委託業者の担当者が不在の場合にトラブルが起きてしまうと、対応が遅れるという可能性もあるでしょう。

②1回委託すると自社運用に戻すのが難しい

EC運営を委託してしまうと、上記でも説明している通り、ノウハウが自社内に蓄積されていきません。

結果的に後から自社運用に戻す際に、業務を最初から覚えたり引き継ぎをする手間がかかるため、高いコストを割くこととなり、サービスのクオリティーを下げてしまう要因となるかもしれません。

EC運営代行サービスを利用する際は、自社運用に将来戻す可能性なども考慮した上で、長期的な目線で検討することが大切です。

③結果的に費用対効果が悪くなることがある

コストを抑えるために、一度の契約ではすべてを委託せず、段階的に運営を委託することもあるでしょう。

しかし、その場合は、一度ですべてを委託する場合よりも、結果的に多くのコストがかかってしまう可能性があります。

EC運営代行サービスを利用する場合には、実際にどのような業務を依頼したいのか、この先依頼する内容が増える可能性はあるのかなどを明確にし、先のことも考えた慎重な決断が必要です。

EC運営代行サービスの費用相場は委託の種類によって異なる

EC運営代行サービスが対応してくれる業務や、委託するメリットを理解したところで、次に気になるのは費用の相場ではないでしょうか。

費用形態は「月額固定型」と「成果報酬型」の2種類が存在するため、それぞれについて解説します。

月額固定型:費用相場は月額数万円〜30万円

月額固定型は契約時点で金額を決めておき、毎月同じ金額を支払うため、行った作業件数による金額の変動はありません。

取り扱っている商品のタイプや毎月の受注件数の平均によって、月額費用が設定されるケースがほとんどです。

費用の相場は月額数万円〜30万円ほどになります。

成果報酬型:費用相場は売上の5〜10%程度

成果報酬型は、毎月決められた固定費を支払うのではなく、作業を行った受注処理件数や売上高によって費用が算出されます。

毎月費用が変動するため、コスト管理に手間がかかるというデメリットが存在しますが、行った作業や結果に対してのみ費用を支払えることが特徴です。

費用の相場は売上の5%〜10%ほどが目安となります。

EC運営代行よりいいかも!?効率化にはシステム導入もおすすめ

EC運営を効率化させるためには、運営代行サービスのように完全に委託する選択肢だけでなく、システムを導入するという選択肢も存在します。

ここではシステムについての説明や導入することで得られるメリットを解説します。

ECの運営を効率化してくれるシステムとは

EC運営において必要な、受注業務や在庫管理、商品登録など手間がかかる作業を、専用のシステムを導入することで自動化できます。

そのため、システムを導入することでもEC運営事業全体の効率化を図れるためおすすめの選択肢です。

EC運営を委託する場合は、段階的に細かく依頼を繰り返すとコストが膨らむ可能性がありますが、システムは事業規模に合わせてカスタマイズできるため、余計なコストがかかりません。

EC運営を完全に委託せずとも、システムを導入することで効率化を図ることができるため、システムの導入も検討することをおすすめします。

システム導入で解消できる運営代行のデメリット2つ

EC運営を委託することにより、自社にノウハウが蓄積されない、後から自社運営に戻すことが困難など、さまざまなデメリットが存在していました。

しかし、システムを導入することでこれらのデメリットを解消できます。

①自社にノウハウを蓄積できる

EC運営を委託すると、自社の従業員は運営に関わらないためノウハウが蓄積されないというデメリットがありました。

しかし、システムを導入する場合は自社の従業員が作業を行うため、日々の作業や改善を繰り返し、効率よく作業を行うためのノウハウが蓄積されていきます。

ノウハウが蓄積されていくことで、業務全体のクオリティーが上がり、顧客満足度を向上させることにつながるでしょう。

②ECの運営に関する業務のほとんどを効率化できる

EC運営には受注業務や在庫管理などさまざまな業務が存在しますが、システムを導入することでほとんどの業務を自動化させ効率化することが可能です。

また、それぞれのシステムを一括で管理できるため、複数の担当者が同じ作業を行ったり、商品登録の際にネットショップごとにログインし直す手間なども省けるでしょう。

さらには、担当者が変わる際の業務の引き継ぎも、システムの操作方法を伝授するだけで済むため、引き継ぎの効率も格段に向上します。

運営委託とシステム導入の月額料金を比較

運営委託では、月額数万円〜30万円程度、もしくは売上の5%〜10%という金額が費用の相場でした。

システムを導入することによる月額金額は、基本料金と従量課金分を合わせても、3万円〜10万円程度です。

どちらも受注件数によって金額が変動しますが、多くの場合はシステムを導入するケースの方がコストを抑えられるでしょう。

EC運営の効率化でお悩みなら!一元管理システム「ネクストエンジン」

EC運営業務を効率化したいとお悩みの方は、ぜひEC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてください。

ネクストエンジンには、下記のような業務を効率化することに役立てられます。

など

EC運営において必要となる業務の多くを、ネクストエンジンでは効率化できます。

ネクストエンジンでは、お試し期間として無料利用期間もございますので、EC運営の効率化をしたい方は、ぜひ一度導入してみてください。以下から無料の資料がダウンロードできますので、こちらもご利用ください。

また、ネクストエンジンを運営するNE株式会社のECコンサルティング事業(旧Hameeコンサルティング)では、高品質で低価格な運営代行サービスも承っています。ご興味のある方はこちらもご覧ください。

まとめ:自社に最適なEC運営効率化の方法を見つけよう!

EC運営は、業務の内容が幅広く、事業規模によってはすべてを自社で行うことが困難ですが、委託することで業務をプロに任せられます。

EC運営代行サービスを利用することで、人件費の削減が可能などさまざまなメリットを得られるでしょう。

しかし、EC運営を委託することで生じるデメリットも存在するため、注意が必要です。完全に委託せず、自社内でもノウハウを貯めたい方はシステム導入もおすすめです。

今回の記事の内容を踏まえて、自社にとってどの選択肢が最適なのかを考え、EC業務の運営効率化を進めてください。

受注残とは、受注した注文に対して、納品処理が完了していない未出荷状態のものを指します。

受注残の管理を疎かにすると、納品漏れや納期遅延などの恐れがあるため、受注残を正確に把握しておくことが大切です。

そこで本記事では、受注残の重要性や管理する上で気をつけるべきポイントなどについて解説します。

受注残とは受注後の発送前の商品残数のこと

受注残とは、受注後にまだ発送されていない商品残数のことを指します。

普段なんとなく使用している単語ですが、その意味を正確に理解しておくことは大切です。

ここでは受注残について、その意味や関連する用語について解説します。

英語で「バックログ」とも呼ばれている

受注残とは、別名バックログ(backlog)とも呼ばれます。

受注残は納品できていない商品のことのため、納品が完了していない以上、売上には含まれません。

そのため、注文を受けた金額は受注高という形で管理されます。

受注残は、作業の進捗状況を把握して管理する際に利用でき、受注残が減っていくにつれて、作業が進んでいるというように管理することが可能です。

受注残について販売管理のフローから見てみよう

販売管理は、見積管理→受注管理→出荷管理→売上・請求管理と分かれており、EC業務などでは、在庫管理や仕入れ管理という業務も存在します。

受注管理では、顧客から注文を受け、内容を作業現場に共有し、実際に出荷されるまでの工程を管理しなければいけません。

そのため受注残は、販売管理フローの受注管理のフェーズに含まれます。

受注残に関する知っておきたい用語

受注残に関連して、発注残や受注残高という似た用語も存在します。

ここではそれぞれの用語についてその意味や違いを解説します。

受注残と発注残の違い

まず発注残とは、商品などの仕入れを行うために仕入れ先に発注したものの、いまだに自社に納品されていない商品のことです。

受注残が自社で未出荷状態にある注文を指しているのに対し、発注残は自社に商品が到着していない状態を指します。

つまり、受注残と発注残の違いは、納品処理が未完了の状態にあるのが、自社か取引先かという違いです。

受注高と受注残高の違いを解説

受注高とは、顧客から注文を受けた金額で、将来入ってくる予定の金額です。

まだすべての商品の納品が完了しておらず、報酬が支払われていないことから、売上高とは区別されます。

受注残高は、受注高から売上高を引いた金額です。

つまり受注した金額のうち、納品が完了しておらず、まだ売上として計上できていない金額が受注残高となります。

受注残を管理する2つの重要性

受注残を管理することにはさまざまな目的があり、重要な業務のひとつです。

ここでは受注残を管理する2つの重要性について解説します。

重要性① 経営状態の把握につながる

1つ目は、経営状態の把握につながる点です。

受注残は、納品が完了するまでは売上に含まれませんが、完了後は売上高として計上されます。

そのため、受注残を適切に管理・分析することで、受注残の年次や月次の動きを理解でき、経営状態を把握することが可能です。

今後の受発注のペースを見直すことにも活用できるため、業務の効率化にも繋がります。

重要性② 納品に関するトラブル防止につながる

2つ目は、納品に関するトラブルを防止するという点です。

受注残を把握していないことで、倉庫在庫が足りなくなる原因となる可能性があり、その結果納品予定日に間に合わないといったトラブルにつながる可能性があります。

このようなトラブルを防止するためにも、受注残を正確に把握し、目に見える在庫数だけで在庫状況を判断しないことが大切です。

在庫管理は受注残になくてはならないもの?

販売管理フローにおいて受注残は受注管理に含まれているため、在庫管理と別物とされがちですが、実は両者は深く関係しています。

ここでは、在庫管理の重要性や受注残との関係性について解説します。

在庫管理は受注残を抜かりなく発送するために重要である

注文が入った際、倉庫内に必要な在庫数があれば、すぐに商品を発送することが可能です。

しかし同じ商品の注文が重なり、受注残の把握ができていない状態であれば、欠品のため顧客への納品が遅れてしまう可能性があります。

このようなトラブルを起こさないためにも、在庫管理と受注残はあわせて管理しておくことが重要です。

在庫管理の際に気をつけたいこと

在庫管理の際、商品の欠品は防がなければいけません。

在庫が尽きた状態や残りわずかの状態での発注は適切ではないため、在庫数が一定ラインを下回ったら発注を行うなど、発注ラインの基準になる数量を決めておくことが大切です。

過去の発送履歴などを参考に、今後必要になる商品数を予測し、常に必要な在庫を確保しましょう。

受注残の不備解消のためにチェックすべき3つの項目

受注残の不備は、配送遅延などのトラブルにつながるため、避けたいところです。

ここでは、受注残の不備を解消するためにチェックすべき3つの項目について解説します。

項目① 受注時には在庫を確保する在庫引当を同時に行おう

在庫引当とは、倉庫に保管してある実在庫数から、受注済みで将来出荷予定の商品数を分けて管理する手法です。

受注業務では、受注が確定してから実際に商品が倉庫から出荷されるまで、時間差が生じます。

そのため、在庫引当を行わず受注残を把握できていなければ、別の担当者が出荷可能在庫以上に注文を受けてしまうかもしれません。

このようなミスを防ぐためにも、受注時には在庫の引当を同時に行うようにしましょう。

項目② 入荷・出荷予定の商品を正しく管理しよう

入荷・出荷予定の商品を正確に把握しておくことは、販売機会の損失を防いだり、トラブルやミスを防ぐために重要です。

基本的に、注文受付時に対象商品の在庫が0であれば受注はできませんが、納品予定日までに対象商品の入荷がある場合は、受注できます。

また、入荷・出荷予定を把握しておくことで、商品をどの受注案件の受注残に充てるかという優先順位の判断ができるのもポイントです。

項目③ 受注残を在庫や発注管理と連携させておこう

受注残を発注管理や在庫管理と連携することで、出荷や発注を適切に行えます。

複数の担当者で受発注業務を行っている場合、受注残の共有ができていないと、発注数が在庫数を上回ってしまうかもしれません。

手作業で在庫管理を行っている場合、関係者間での情報共有が困難なことがあるため、このようなミスが起こりがちですが、受注残を在庫管理や発注管理のシステムと連携させれば、一目で全従業員に周知できます。

そのため、全担当者が最新の受注残を把握できるため、適切な注文数で業務を行うことが可能です。

受注残管理はエクセルでも可能

受注残管理はエクセルでも可能で、エクセル自体の操作方法に慣れている方などに利用されています。

ここではエクセルで受注残管理を行う方に向け、入力すべき項目や便利な機能を紹介します。

エクセルに入力すべき項目一覧

受注管理表をエクセルで作成する場合、以下の項目を入力します。

- 会社名

- 連絡先(電話番号、メールアドレスなど)

- 担当者(担当者の氏名、所属部署など)

- 分類・種別(商品の分類や種別)

- 品名(商品名)

- 数量(受注した数)

- 単価(商品の単価)

- 注文日(受注した日)

- 納期(納品日)

- 商品コード(商品の型番など)

- JANコード(商品のJANコード)

- 色

- サイズ

- 配送方法(配送会社、配送手段、配送日)

- 対応状況(受注した商品の今の状態など)

セルに計算式を入力し、品番を入力すれば商品名が自動で表示されるように設定したり、金額の合計を自動で算出できたりすると作業効率が上がります。

自社で作成しやすいよう、必要に応じてカスタマイズしながら作成しましょう。

なお、商品コードやJANコードについては以下の記事で詳しく紹介しています。

エクセル入力時に便利な4つの関数

受注管理表をエクセルで作成する場合は、関数を使用することで作業効率を上げることが可能です。

関数を一度入力すれば、数字などのデータを入力するだけで、自動で計算が完了するため、計算後の数字を手入力する手間を省けます。

使用する関数は主に以下の4つが便利です。

①SUMIF関数

指定の検索条件に一致するセルの合計数値を算出できます。

受注管理では、特定の商品の合計のみを算出したい場合に役立ちます。

②VLOOKUP関数

縦列のセルから指定した条件を検索し、その条件に一致した行のセルからデータを抜き出せます。

受注管理では、大量に存在する商品情報の中から、ある1つの商品の値段を探したい時などに役立つ関数です。

③INDIRECT関数

INDIRECT関数は指定した文字が記載されているセルを参照できる関数です。

INDIRECT関数を使用することで、細かい分類分けを可能とするので、商品を大分類、小分類と分類分けしたい時に活用できます。

④ROUND関数

数値を指定した桁数で表示するよう四捨五入する関数です。

受注管理では、セール価格を算出し、端数を四捨五入する場合に活用できます。

エクセルでの在庫管理については以下の記事でも紹介していますので、ご参考ください。

エクセルでの管理はコストがかからないが労力を要する

エクセルは利用者が多く、低コストで管理ができるというメリットが存在しますが、その分労力を要するというデメリットも存在します。

細かい関数を設定するのは大変で、複数の担当者で同時編集することに向かないため、入力作業にも時間がかかってしまうでしょう。

しかし、受注管理システムを利用すれば、データの一元管理化や作業の自動化が可能になり、ミスの削減や作業効率の向上が見込めます。

事業規模がある程度大きくなった場合や、複数のシステムを連携させる場合は、ツールの利用がおすすめです。

ネクストエンジンの受発注システムで受注残管理の効率化を図ろう

受注残管理の効率化には、ネットショップ・一元管理ツール「ネクストエンジン」がおすすめです。

ネクストエンジンでは、ECショップ運営に関するさまざまな業務の効率化が可能で、在庫管理に関する業務の効率化もできます。

主に効率化できるポイントは下記の通りです。

- 複数店舗の在庫数を自動で連携できる

- 上限在庫数の設定なども可能

- 予約商品の在庫管理もできる

- 発注アラート機能で発注漏れも防げる

など

このような機能を活用し、在庫状況や受注残を管理することで業務の効率化を図れます。

手動での管理はどうしても工数がかかってしまうため、ネクストエンジンのようなシステムを活用し、運営フローを見直してみてください。

実際にネクストエンジンを導入された事業者様からは「システムでしっかり在庫管理ができるようになったことで、クレームがなくなり、スタッフの精神衛生も向上した!」とのお声をいただいています。

受注管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:受注残を正確に把握し、管理ミスを防ごう

受注残とは、受注後にまだ納品が完了していない商品のことを指し、受注残を管理することが受発注のトラブルを回避することにつながります。

受注残はエクセルで管理することも可能で、そのためにおすすめの4つの機能についても紹介しました。

しかし、エクセルでの管理は労力を要するため、作業を更に効率化させるためには受発注システムである「ネクストエンジン」の導入がおすすめです。

今回の記事の内容を踏まえて、受注残管理の効率化を進めてみてください。

受注書とは、企業間で取引を行う際、発注を受けたタイミングで最初に作成する書類のことです。

ビジネスシーンでもよく登場する重要な書類ですが、どのような内容を記載すればいいのかよくわからないとお悩みの方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、受注書が持つ役割や作成のポイントについて解説します。

受注書とは?発注書や注文請書との違いも解説

受注書と間違われやすい書類として「発注書」と「注文請書」が挙げられます。

これらの書類は名称や使用する場面が似ているため、よく同じものとして考えられがちですが、実は別物です。

ここではそれぞれの書類の違いについて解説します。

受注書とは注文の承諾を相手に示すための書類

受注書とは発注者からの注文内容を受注者が承諾し、注文を受ける意志を示す用途で作成する書類です。

注文内容は、注文の依頼人と請け負い人の間で交わされた内容が記されており、注文内容の相違を防ぐ目的で記載します。

受注者は、受注書を発注者に送付後、期日や個数など受注書の内容に沿った納品を行います。

受注書は発注を受けたタイミングで発行する

受注書は発注を受けたタイミングで速やかに作成するのが一般的です。

また、ケースによっては契約書の役割も踏まえて受注書を作成することもあります。

そのため、非常に重要な書類となりますので、発注を受けたら速やかに作成しましょう。

発注書や注文書との違いは書類の発行者

注文を受けた側が承諾の意志を示すために発行する受注書に対して、発注書や注文書は発注者が納品数や納期などを記載して発行します。

つまり書類の発行者の違いが、受注書と発注書や注文書との大きな違いです。

注文書や発注書を使わず口頭で注文を受ける場合もありますが、注文書などのありなしに関わらず、双方が注文内容に同意し、受注書を発注者が受け取ることで取引が成り立ちます。

注文請書には「受領した」という意味も含まれる

注文請書とは受領したという意味が含まれる、受注書の一種です。

受注書は商品のみの売買などで作成される書類に対し、注文請書は作業や業務を請け負う場合に使われます。

どちらも課税文書にあたるため、印紙税が記載金額に応じて発生します。

受注書の書き方は?記載する項目別に解説

受注書は企業によって形式が異なるとはいえ、金額や納期など、記載すべき項目がいくつか存在します。

ここでは受注書の書き方について、記載する項目別に解説していきますので、受注書を作成する際の参考にしてください。

受注書の形式に決まりはない

まず、受注書は企業や組織によって形式が異なるため、明確に形式が決まっているわけではありません。

しかし、同じ組織内で形式を統一することは、受注書の作成や管理を効率的に行うために必要です。

また決まりがないとはいえ、記載すべき項目を把握しておらず、受注書の作成に不備があってはスムーズな取引の妨げになってしまうため、正しい知識を身につけておきましょう。

記載内容は発注書に揃えるのが一般的

受注書を作成する場合は、記載内容を発注書に揃えるのが一般的です。

ただ、場合によっては複数の発注内容をまとめて受注書を作成する場合や、追加の発注内容を受注書に追記することもあるでしょう。

受注書の作成ミスや受注漏れ、管理ミスなどを防ぐためにも、発注書と受注書は連動しているようにしましょう。

受注書に記載すべき項目

上記でも記載した通り、受注書の形式に明確な決まりはありませんが、最低限記載しておくべき項目が存在します。

受注書に記載すべき項目は以下の通りです。

- 宛先や発行者

- 金額や納期

- 備考や特記事項

- 挨拶文や担当者名

など

それぞれ解説します。

宛先や発行者など、誰から誰への依頼であるかわかるもの

受注書は、誰から誰への依頼であるかを把握するために宛先や発行者の記載が必要です。

宛先には住所、会社名、担当者名を記載します。

発行者は発行者の氏名、連絡先、会社名、住所などを記載し、何かトラブルがあった際などに問い合わせ先に漏れがないよう記載しておきましょう。

金額や納期など依頼内容がわかるもの

依頼内容がわかる情報の記載も受注書には必要です。

主に記載する内容は下記の通り。

・依頼日

・金額(単価、小計、消費税、合計)

・納期

・納品場所

・商品名

発注者と受注者の間に注文内容の相違がないことを確認するために、上記のような項目を記載します。

とくに金額については記載する項目が多いですが、取引後にトラブルが起きないよう、正確に記載しておきましょう。

備考や特記事項など依頼内容を補足するもの

商品や注文内容に注意点があり、その旨を伝えたい場合は、備考や特記事項を記載しましょう。

主に、商品に関する注意点やトラブルになりそうな情報を事前に記載しておきます。

確認漏れを防ぐために、ただ記載するのではなく、色を変えたり、太字で強調するなど工夫をすることが大切です。

挨拶文や担当者名など、その他の項目

また、受注書にはビジネスマナーとして簡単な挨拶文を冒頭に添えるようにしましょう。

以下が例文です。

- 平素より格別のご高配を賜り御礼申し上げます。

- ご注文いただき、誠にありがとうございます。

また、企業内では複数の部署や担当者が存在するため、確認工数を削減するためにも受注者側の担当者名も記載しておきましょう。

受注書の作成時に気を付けるべきポイント3つ

受注書の作成時には、印鑑の種類を把握したり、収入印紙を貼り付けるなど、気を付けるべきポイントがいくつか存在します。

ここでは主に、3つのポイントについて解説していきます。

①印鑑の種類についてのルールを事前に確認しておく

会社で使用する印鑑には、会社名や部署名が印字されたもの、担当者個人のものなどさまざまな種類の印鑑が存在します。

受注書に印鑑を必ず使用するという決まりはありませんが、使用する際は、どの立場の印鑑を使用するのかルールを決めておきましょう。

また、シヤチハタの使用も可とするのかなども細かく決めておくことで、受注書発行ミスによる再発行などを防げます。

②課税文書の受注書の場合は収入印紙を貼付する

受注書には課税文書にあたるものが存在し、領収証などと同様に受注書に収入印紙を貼付する必要があります。

商品売買のみの場合は必要ありませんが、作業や業務などを請け負う受注書には収入印紙が必要です。

課税額は受注書に記載された金額によって変わるため、下記を参考にしてください。

| 契約金額 | 課税額 |

| 1万円未満 | 非課税 |

| 1万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円超200万円以下 | 400円 |

| 200万円超300万円以下 | 1,000円 |

| 300万円超500万円以下 | 2,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |

| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |

| 1億円超5億円以下 | 10万円 |

| 5億円超10億円以下 | 20万円 |

| 10億円超50億円以下 | 40万円 |

| 50億円超 | 60万円 |

| 金額記載なし | 200円 |

参考:国税庁(令和4年4月1日現在)

③保存期間に注意して保管しておく

受注書は契約書としても扱われることがあるため、保管の義務が発生します。

また、確定申告の際にも使用し、提出期限から個人は7年間、法人の場合は10年間保管しなければなりません。

取引先との過去の受注内容について確認する際にも使用するため、必要になった時すぐに取り出せるようファイリングして大切に保管しましょう。

受注書のテンプレートはExcelなどでダウンロード可能

受注書の書式作成でお悩みの方は、テンプレートを使用することもおすすめです。

テンプレートはExcelなどからダウンロードが可能で、受注書に必要な情報記載欄がすでに作成されているため、書式作成の時間を削減できます。

テンプレートをそのまま使用したくない方も、テンプレートをカスタムし作成することで、ゼロから書式を作成するよりも時短することが可能です。

さまざまなテンプレートも用意されているため、使用しやすいものを選びましょう。

テンプレートをそのまま使用せず、カスタムすることでも書式作成を時短できますので、有効活用しましょう。

受注書の発行や管理にはシステムの利用がおすすめ

受注書の発行や管理をアナログで行っている場合、作成や管理に手間がかかり、ミスが起こりやすいなどさまざまな問題に直面します。

そういった問題を解決するために、受注書の発行・管理にはシステムの利用がおすすめです。

受注書の管理をシステムで行うメリット2つ

受注管理システムを導入し、受注書の管理をシステム上で行うメリットは主に以下の2つです。

- 人的ミスを減らすことができる

- 教育や引継ぎのコスト削減につながる

①人的ミスを減らすことができる

1つ目のメリットは人的ミスを減らせる点にあります。

システムを利用することで、企業間での受注データのやり取りや社内管理を自動で処理できるため、記載ミスや管理ミスといった人的ミスを防げます。

また受注漏れがあった場合は自動で警告してくれるシステムなども存在するため、活用することで、受注書周りの作業工数を削減できるでしょう。

②教育や引継ぎのコスト削減につながる

2つ目のメリットは教育や引継ぎのコスト削減につながるという点です。

教育についてはシステムの操作方法のみを伝授すればよいため、教育をする側も受ける側も負担を軽くできます。

また、受注履歴などもシステム上で確認できるため、担当者が変わっても請求待ちなどの状況などを簡単に把握することが可能です。

ネクストエンジンであればECの受注管理を効率化できます

一元管理システム「ネクストエンジン」ではECサイト運営に関わるさまざまな業務を自動化することができ、受注管理業務も効率化できます。

ネクエストエンジンでできる主な機能は下記の通りです。

など

また、複数のネットショップの受注などもまとめて管理できるため、確認作業などの手間やミスを削減できます。対応可能なモール・カートも豊富です。

受注業務を効率化したいと考えている方は、ぜひ導入を検討してみてください。

受注管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

システムを活用し、受注書に関わる業務を効率化しよう

受注書は発注者からの注文内容を承諾し、注文を引き受ける意思を伝える重要な書類です。

形式に決まりはありませんが、発注者と受注者の取引をスムーズに行うために、記載すべき項目に漏れがないよう作成しましょう。

また、受注書をアナログで管理しているとさまざまな問題に直面しますが、システムの利用はその問題を解決してくれます。

今回の記事の内容を踏まえて、受注業務の効率化を進めてみてくださいね。

EC運営において、毎日のルーティン業務の1つである受注業務は、多くの時間と手間を費やします。

そのため、受注業務を代行してもらう受注代行サービスの導入は、人手不足の解消や業務効率化のための手段として有効です。

しかし、サービスについてよく知らない、費用の相場が気になるといったお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、受注代行サービスの導入を検討している方向けに、導入するメリットや気になる費用相場などについて解説していきます。

受注代行とは?意味や業務内容を解説

受注代行について、サービスの名前から概要は把握できても、詳しい内容までは把握できていないという方は多いと思います。

そこで、まずは受注代行について、その意味と対応できる業務内容について解説します。

受注代行は受注業務を外注できるサービスのこと

受注代行とはその名の通り、注文の受付やデータ入力などの受注処理業務を代行してくれるサービスのことです。

受注処理業務は一つひとつは難しい作業はないものの、限られたスタッフの人数で、多くの受注処理を行うのは大変ですし、業務量が膨大になるとヒューマンエラーを起こしかねません。

事業規模が拡大していき、自社の従業員で対応が間に合わない場合などは人手不足を解消するための手段として受注代行サービスが利用されているのです。

受注代行で行ってくれる業務内容の例

受注業務と一口にいっても作業の工程は多岐に渡るため、対応できる業務内容についても理解しておきたいところです。

ここでは受注代行で行ってくれる業務内容の例を紹介していきます。

例① 受注データの処理

受注データの処理は、顧客の注文を確認し、システムに反映させるために情報を入力していく作業です。

この工程は単純作業であるものの、受注する件数によっては、とても手間がかかる作業になります。

そのため、この工程を代行してもらうだけでも大きく手間を省けるため、人手不足を解消したり、余った人員を他の作業に回したりすることで業務の効率化を行うことも可能です。

例② 出荷指示データの作成や発送業務

出荷指示データの作成業務は、商品の発送をする際の検品や、ピッキング作業に必要なピッキングリストを出力するために必要な工程です。

繁忙期は着荷指定日ごとに出荷指示データの取り込みを行うなど、細かい調整も必要になるため、処理件数や人員を確認し、倉庫と外注先の企業での連携が必要となります。

また発送業務については、発送した後の顧客に発送通知メールを送る作業も代行が可能です。

例③ 顧客対応

顧客対応とはカスタマーサポートと呼ばれることもあり、ECサイトの利用者からの問い合わせに対応する業務です。

注文した商品のキャンセルや変更など、受注業務や発送業務と繋がりの深い業務ともいえるでしょう。

そのため、近年ではこの顧客対応まで代行してくれるケースなどもあります。

例④ 返品・交換対応

ECサイトの利用者のほとんどは商品の実物を見ることなく購入するため、商品が届いてから想像していたものとギャップがあったなど、返品や交換を希望されるケースも存在します。

交換対応ともなれば、顧客とのやり取りや、交換するための運送業者の手配など事務的な処理も多く発生します。

これらの業務を代行してもらうことで、多くのリソースを確保できるでしょう。

例⑤ 在庫の管理

商品の在庫を正確に管理することは、欠品を防ぎ、顧客満足度を上げたり、販売機会の損失を防ぐなどとても重要な業務です。

しかし、返品処理や交換対応などで在庫が変動した際に、確認や入力漏れなどが発生し、倉庫の実在庫とシステム上の在庫数に誤差が生じてしまうケースも考えられます。

これらのミスを防ぐためにも、ECサイト運用のプロである代行業者に任せることは有効な手段です。

例⑥ 入金管理

入金管理とは顧客が商品を注文した際の支払い方法として振込を選択した際に、入金されたことを確認する業務です。

入金管理で確認漏れが発生すると顧客への商品到着が遅れ、クレームとなってしまうこともあるため、スムーズな対応が必要となります。

近年ではキャッシュレス化が進んでおり、クレジットカードでの支払いを選択される顧客が多いですが、中には振込を選択される顧客も一定数存在するため、入金管理も代行してもらうと便利です。

受注代行の活用は業務効率化やコスト削減につながる

受注代行を活用することで業務効率化やコスト削減が期待できます。

代行業者は受注業務のノウハウが蓄積されたプロの集団であるため、作業の生産性が高く、ミスが起こりにくい業務フローを確立しているため、今まで受注業務に割いていたコストを削減することが可能です。

また、受注代行を活用することでコストなどの見える化ができ、経費管理の負担が減ることも大きなメリットといえます。

浮いた分の人員やコストをコア業務に集中させることで、さらに事業を発展させていくことも可能となるでしょう。

受注代行の料金は?費用の相場を解説

受注代行で対応できる業務やメリットを理解したところで、次に気になるのは費用の相場ではないでしょうか。

ここでは費用の相場について解説していきます。

受注代行の料金体系は2種類

受注代行を利用する場合は費用を毎月支払うケースがほとんどです。

費用の計算方法は「成果報酬型・従量課金型」と「月額固定型」の2種類が存在します。

成果報酬型・従量課金型

1つ目の計算方法は成果報酬型・従量課金型です。

毎月の固定費を支払うのではなく、作業を行った受注処理件数や売上高によって費用が算出されます。

毎月費用が変動するため、経費管理に手間がかかるというデメリットには注意が必要です。

月額固定型

2つ目は月額固定型です。

契約時点で金額を決めておき、毎月同じ金額を支払うため、行った作業件数による変動はありません。

取り扱っている商品のタイプや毎月の受注件数の平均によって、月額費用が設定されるケースがほとんどです。

費用相場は売上高の5〜10%または月額1〜10万円

代行業者に依頼した際の費用相場は、成果報酬型・従量課金型であれば売上高の5%〜10%、月額固定型であれば1〜10万円というのが一般的です。

しかし、カスタマーサポートや在庫管理などを追加で依頼する場合は、オプション費用がかかるため、外注する業務や平均受注件数によっても差が生じます。

上記の金額はあくまで参考のため、より詳しい金額を知りたいのであれば、実際に受注代行のサービスを提供している業者に相談するのがおすすめです。

受注代行に依頼する際に大切な比較・検討のポイント2つ

受注代行のサービスを提供している業者は数多く存在します。

数ある業者の中から、自社にあったサービスを選ぶためには、比較・検討が大切です。

ここでは、受注代行の依頼先を検討する際のポイントについて解説します。

①得意ジャンルが自社の業界やサービスに適しているか

受注代行の業者には食品の扱いに長けている業者、衣料品や革製品の扱いに長けている業者など、それぞれ得意なジャンルや不得意なジャンルが存在します。

扱ったことのない商品の発送業務の代行を依頼してしまうと、発送の遅れや商品の破損につながる恐れもあるでしょう。

自社の業界やサービスにその代行業者が適しているかという視点はとても大切です。

②内容や料金が期待できる効果に見合っているか

受注代行の業者によって提供しているサービスや料金はさまざまです。

自社で現状の受注業務に費やしている人員や費用を確認し、受注代行の業者が提案している料金から費用対効果を検証しましょう。

提案されているサービスの中に、自社にとって不必要なサービスが存在しないかという確認も大切です。

受注業務の効率化には受注管理システムの導入もおすすめ

受注業務を効率化させるための手段は代行サービスの利用以外に、受注管理システムを導入する選択もあります。

ここでは受注管理システム導入で自動化が可能となる受注業務や、導入するメリットについて解説していきます。

受注管理システム導入で受注業務の自動化が実現できる

受注伝票を手作業で一つひとつ入力すると、非常に手間と時間がかかりますが、この作業をシステムで自動化できます。

また、商品の購入時に顧客に送るサンクスメールなども自動で送信するよう設定することも可能です。

受注代行を利用しなくても受注業務を効率化させることができるため、受注管理システム導入による自動化を検討することもおすすめします。

受注管理システムを導入するメリット

システム導入による自動化は、人的ミスの削減、業務スピードの向上、コスト削減、顧客満足度の向上など多くのメリットが存在します。

受注代行と異なるのは、取り扱っている商品や事業規模などに合わせてカスタマイズできるため、完全に代行するよりも自由度が高い点です。

また、受注代行では業務を完全に外注化しているため、自社にノウハウが蓄積されないというデメリットも存在しますが、受注管理システム導入による自動化では、自社に知識や運用ノウハウが蓄積されていくというのが大きなメリットといえるでしょう。

受注管理システムなら「ネクストエンジン」がおすすめ

受注業務の効率化には、EC一元管理システム「ネクストエンジン」がおすすめです。

ネクストエンジンを導入することで受注管理業務だけではなく、ECサイト運営に関わるさまざまな業務を効率化できます。

繁忙期になると人手が足りず、いつもスタッフ総出で夜遅くまで作業して困っているという方はいませんか?ネクストエンジンを導入されたEC事業者の方からは、「ネクストエンジン導入後に業務がラクになり、更なる効率化に取り組む余裕ができた!」といった声をいただいています。

ネクストエンジンで効率化できる主な業務は下記の通りです。

- 受注管理業務

- 在庫管理業務

- 商品登録業務

- 発注、仕入れ業務

など

ECサイト運営の効率化を図りたいと考えている方は、ぜひ導入を検討してみてください。

受注管理に関する資料は以下から無料でダウンロードできます。お気軽にチェックしてみてください。

ECサイト運営の効率化には、受注代行や受注管理システムを活用しよう

ECサイトなどの受注業務はとても手間がかかる作業ですが、受注代行を利用することで業務の効率化やコスト削減が期待できます。

受注代行を検討する際はサービスが自社に適しているか、内容や料金が期待できる効果に見合っているかというポイントを抑えておきましょう。

また、受注業務を効率化させる手段としては受注管理システムという選択肢もあり、受注代行にはないメリットもあることがわかりました。

今回の記事の内容を踏まえて、受注業務のさらなる効率化を果たし、EC運営をもっとラクにしていきましょう!

ECサイトやネットショップなどで商品を販売する場合、受注フローを正しく理解しておく必要があります。

しかし、最近ECサイトを立ち上げたばかりの方やこれから販売業務を開始しようと考えている方の場合、受注フローのすべてをイメージすることは難しいでしょう。

そこで、本記事では、商品の受注業務フローを順に解説していきます。

受注フローを理解することで、業務効率化などにも活かせますので、ぜひ最後までご覧ください。

受注業務とは?業務内容を確認しよう

受注業務とは、お客様からの注文情報を基に注文データなどを販売管理システムへと取り込み、工場や倉庫などに出荷指示をかける業務です。

見積書の作成や注文情報の登録、商品在庫の確認、納期日の確認、納品、注文書の作成などが受注業務にあたります。

一般的な受注業務フローをわかりやすく解説

それでは、商品の販売・受注はどのような手順で進んでいくのでしょうか。

本項目では、商品の販売・受注フローを詳しく説明していきます。

フロー1 受注管理:見積書の作成や契約の締結

第1ステップでは、受注管理を行います。

見積書の作成や契約の締結、受注などが受注管理に含まれる作業です。

企業間で取引を行う場合、実際の取引を行う前に商品の個数や金額、納品日などの情報から金額を提示します。

この際に、提示する書類が「見積書」です。

見積書は、商品の発注を行う企業が作成し、見積書の内容で合意が取れれば契約締結となり、契約書などの発行へと移ります。

ここまでの業務が受注管理です。

フロー2 出荷管理:商品の出荷や納品確認

受注管理が完了すると、第2ステップとして、出荷管理へと移ります。

出荷管理の作業を大きくわけると、「出荷作業」と「納品作業」の2つです。

出荷作業とは、商品を出荷するために必要な書類を作成し出荷指示を出すなど、受注した商品を出荷するための作業のことを指します。

工場や倉庫の管理者と連絡をとり、納期に間に合うように商品を出荷する業務が主です。

出荷が完了すると納品作業へと移ります。

納品作業では、出荷した商品が問題なく届いたかを確認したり、納品伝票の作成や受領書の発行をしたりすることが一般的です。

これらの業務を出荷管理といいます。

フロー3 請求管理:請求書の発行や振込の確認

出荷管理が完了すると、第3ステップとして、請求管理に入ります。

当たり前ですが、商品を納品して終わりではなく、納品した商品に対しての代金を回収しなければいけません。

請求管理では、請求書の発行や振込の確認を行い、代金が間違いなく支払われたか確認します。

万が一、期日までに代金が支払われていない場合は、相手方に連絡し、いつ代金を支払っていただけるかを確認しなくてはいけません。

フロー4 在庫管理:在庫数の把握・確認

第4ステップでは、在庫管理を行います。

日々受注を受けて商品を発送しているため、倉庫などに保管してある商品の在庫数は常に変動します。

在庫管理を行う目的は、在庫が現状どのくらいあり、いつ仕入れればよいのか、そのタイミングを把握することです。

また、お客様から商品の在庫に関する問い合わせを受けることもあるため、その質問に返答できるように常に最新の在庫数を確認できるよう準備しておきましょう。

フロー5 仕入管理:不足商品の発注など