お中元やお歳暮、母の日や父の日、クリスマスといったギフトシーズンは、EC事業者にとっては大きな売り上げを狙える時期ですが、ギフト注文では備考欄への記入が多くなりますよね。備考欄の確認、思った以上に手間がかかると思いませんか?

ひとつひとつは大した手間ではなくても、件数が多くなるにつれ、備考欄の内容を確認したり、指示を転記したりするのはやっぱり面倒!

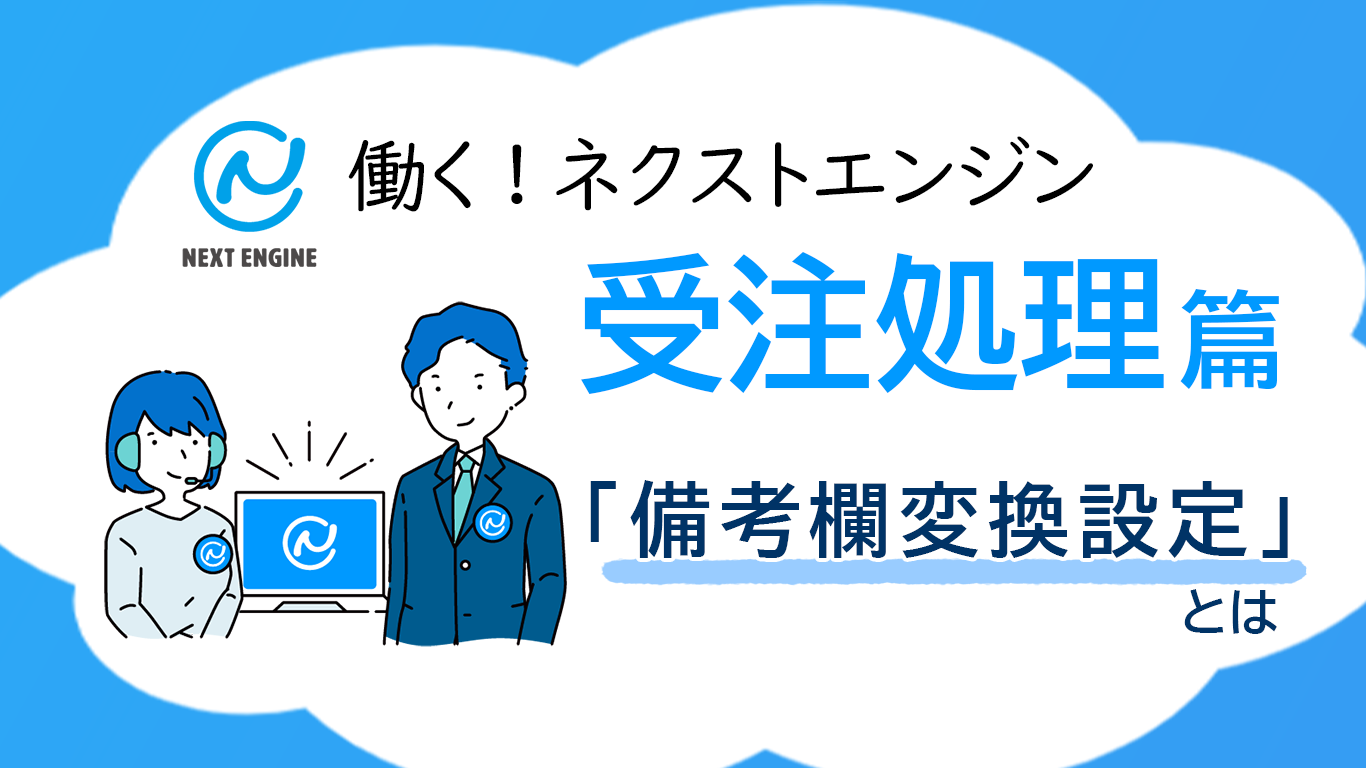

そんな時に頼りになるのがネクストエンジンの「備考欄変換設定」機能です。あなたの代わりにネクストエンジンが働きます!

備考欄の確認作業、なんとかならない?

もうすぐギフトシーズンかぁ…

どうされましたか?

これからギフト向けの受注が増える時期なんですが、ギフト注文って備考欄に記入されるお客様も多くて、確認するだけでも大変で……。誰かに代わってもらいたいくらいです

なるほど、それならネクストエンジンの「備考欄変換設定」をお使いください!EC事業者の皆さんに代わって私たちネクストエンジンが働きます!

「備考欄処理が面倒!」受注管理のお悩み

ギフト商材を扱うEC事業者にとって、受注伝票に記載された備考欄対応は避けては通れない課題ではないでしょうか。

ギフト用に注文する場合、ラッピングをどうするか、のしはどれを付けるかなど、備考欄への記入事項が通常より大幅に増えますが、それぞれの注文に目視で確認していると、繁忙期には大変な作業量になってしまいます。

ネクストエンジンの「備考欄変換設定」機能があなたのために働きます!

そんな受注管理でお悩みのEC事業者の皆さんに、ぜひ活用していただきたいのがネクストエンジンの機能のひとつ、「備考欄変換設定」機能です。

「備考欄変換設定」機能とは

受注伝票の備考欄に入った文字を自動で「置換」もしくは「別の項目へ転記」、「削除」することができる機能です。

この機能を使えば、備考欄の内容を逐一確認する必要がなくなります!

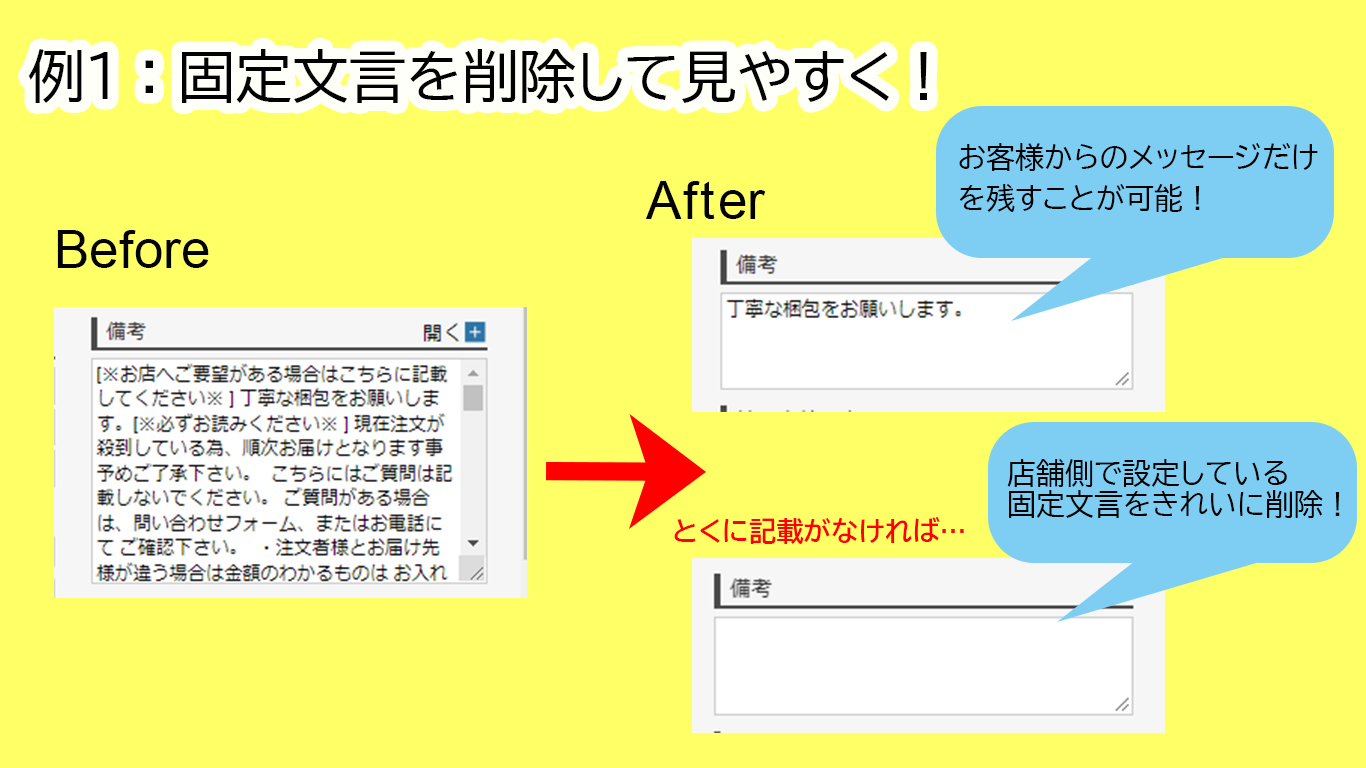

便利な使い方1|固定文言を削除して見やすく!

受注伝票の備考欄には、店舗側で設定した(お客様に向けた)固定の文言もそのまま入っています。これではお客様のメッセージが確認しにくく、時には「備考欄をよく読んだら、お客様からのメッセージはなにもなかった!」なんてこともありえます。

「備考欄変換設定」機能を使えば、店舗側で設定した固定の文言は表示せず削除し、お客様のメッセージだけを残すことができます。

これなら、見なくていい内容に確認時間を無駄にとられなくて助かります!

さらに、(お客様からのメッセージがない場合は)備考欄を空欄にすることで、受注伝票を「確認待ち」ステータスに止まらなくなるので、一気に出荷に回せるようになり、より効率化できます。

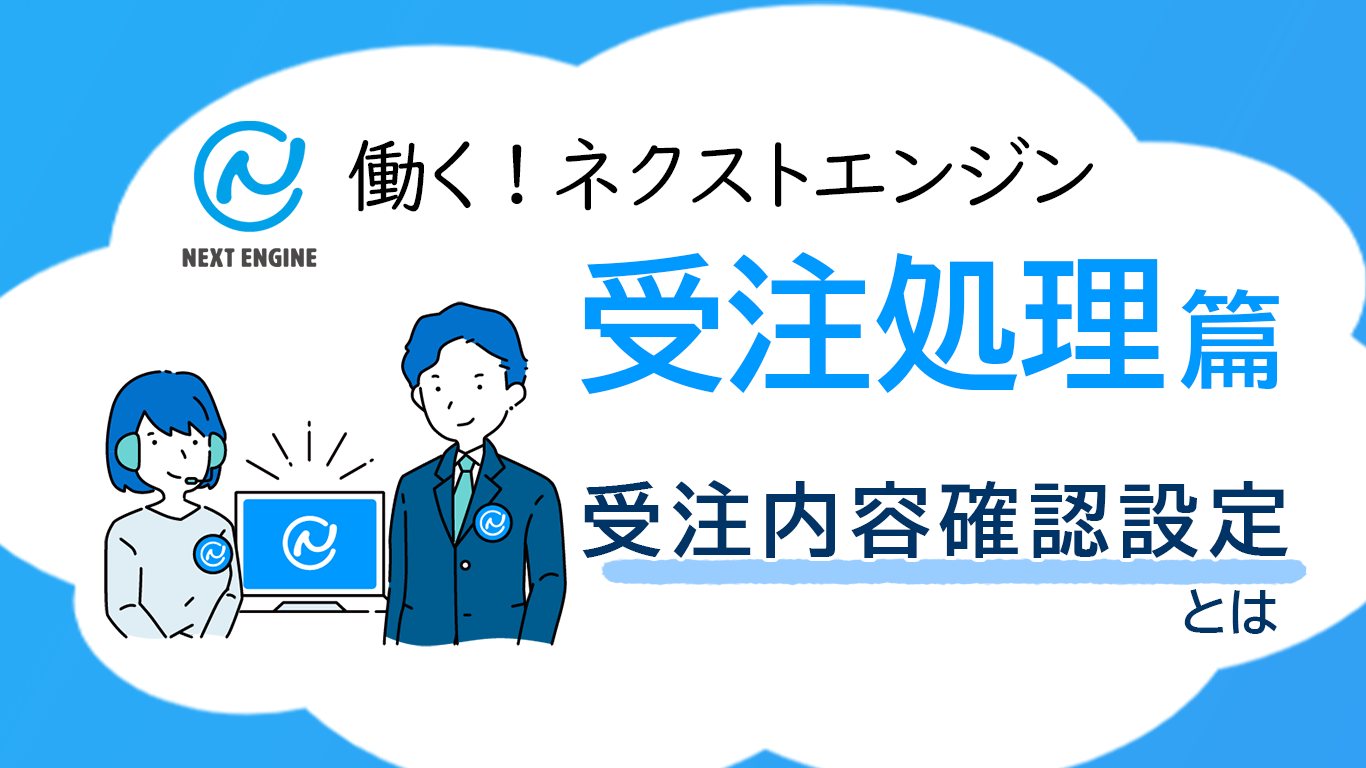

特定の注文を「確認待ち」に振り分けられる便利な機能「受注確認内容設定」についてもっと知りたい方は以下の記事をぜひご覧ください。

関連記事:「まだ注文を1件ずつ確認している?【働くネクストエンジン – 受注処理篇】」

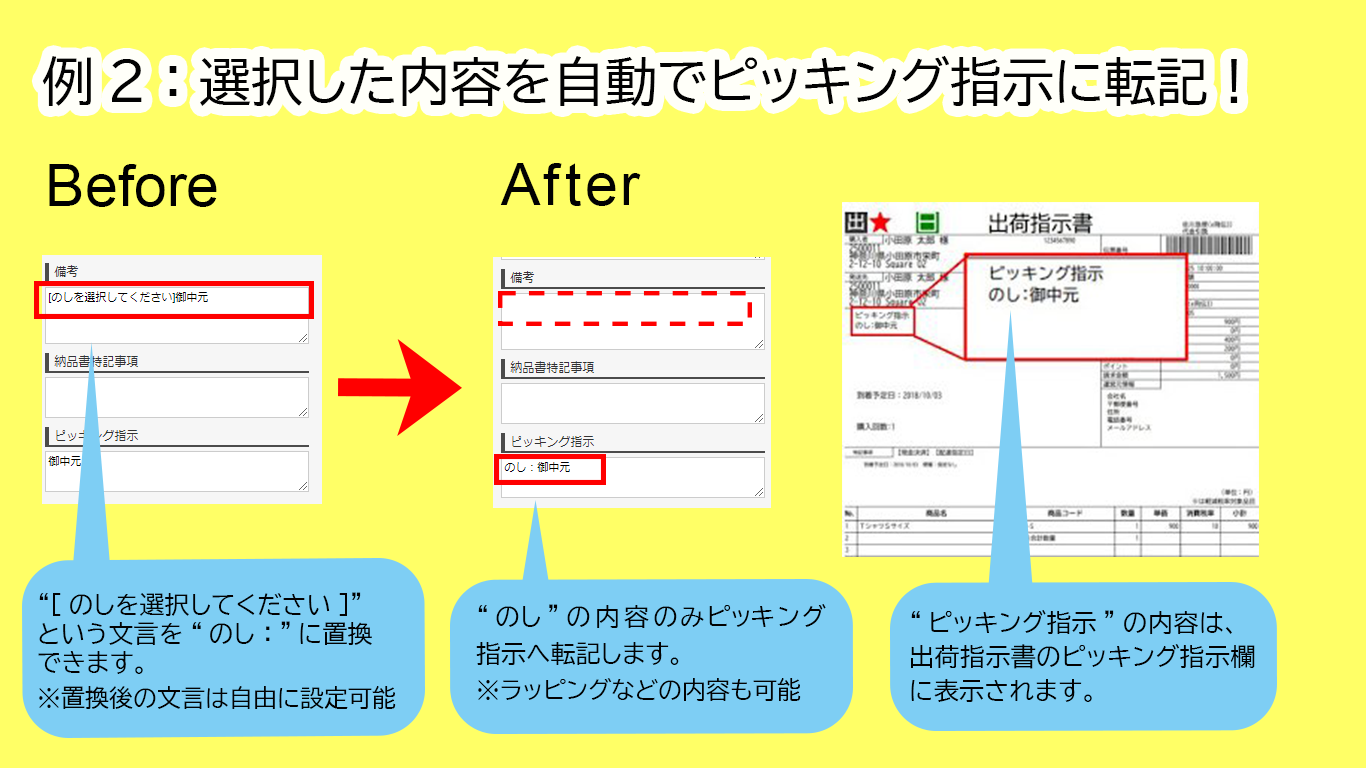

便利な使い方2|のしなどの文字と選択した内容をピッキング指示に転記

お中元やお歳暮には欠かせない”のし”の設定も、ピッキング指示へ自動で転記できるため、手動での転記作業が不要になります。

のしだけでなく、ラッピングの指示などもすべて転記してくれるから、受注処理がずっと楽になりますね!

まとめ 受注管理にお悩みならネクストエンジン!

いかがでしたか? ネクストエンジンの「備考欄変換設定」機能を使えば、備考欄の記入事項を1件ずつ目視で確認していた面倒な作業を効率化することができます。

もうすぐ始まる年末商戦シーズン、忙しいEC事業者の皆さんに代わってネクストエンジンが働きます!

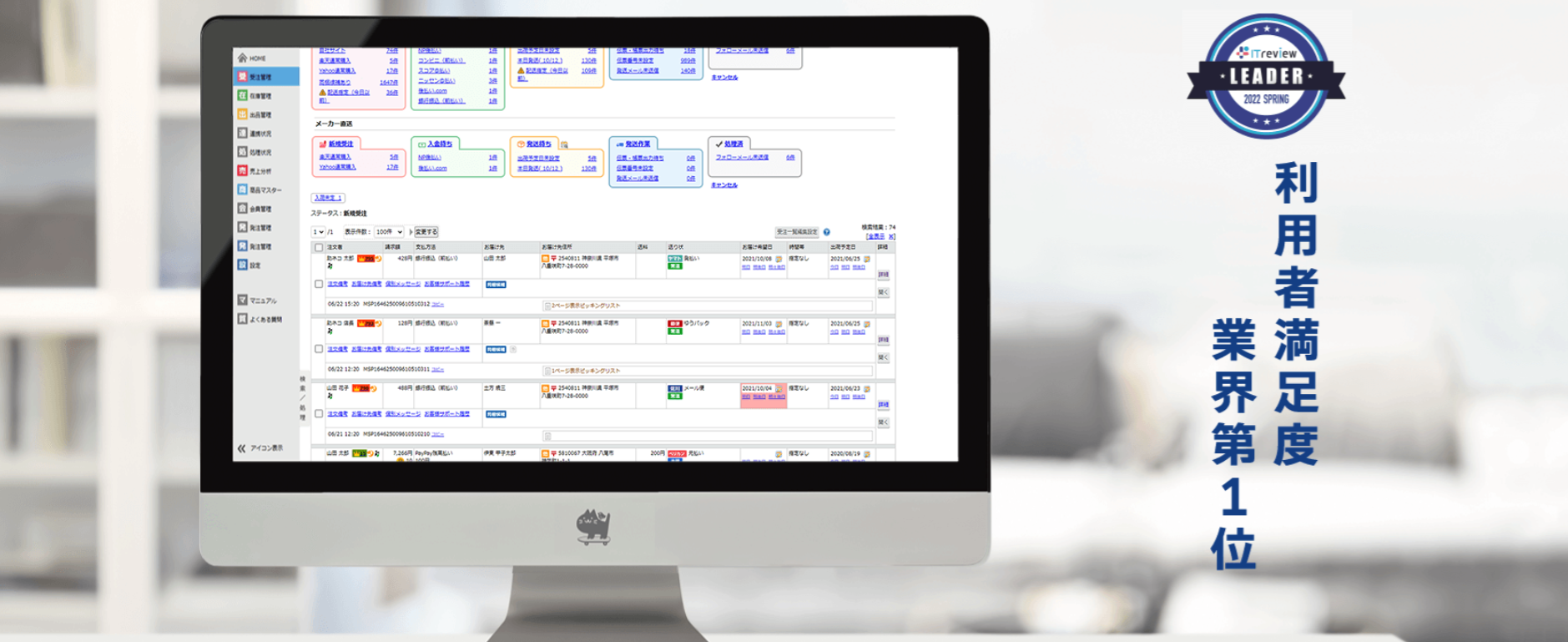

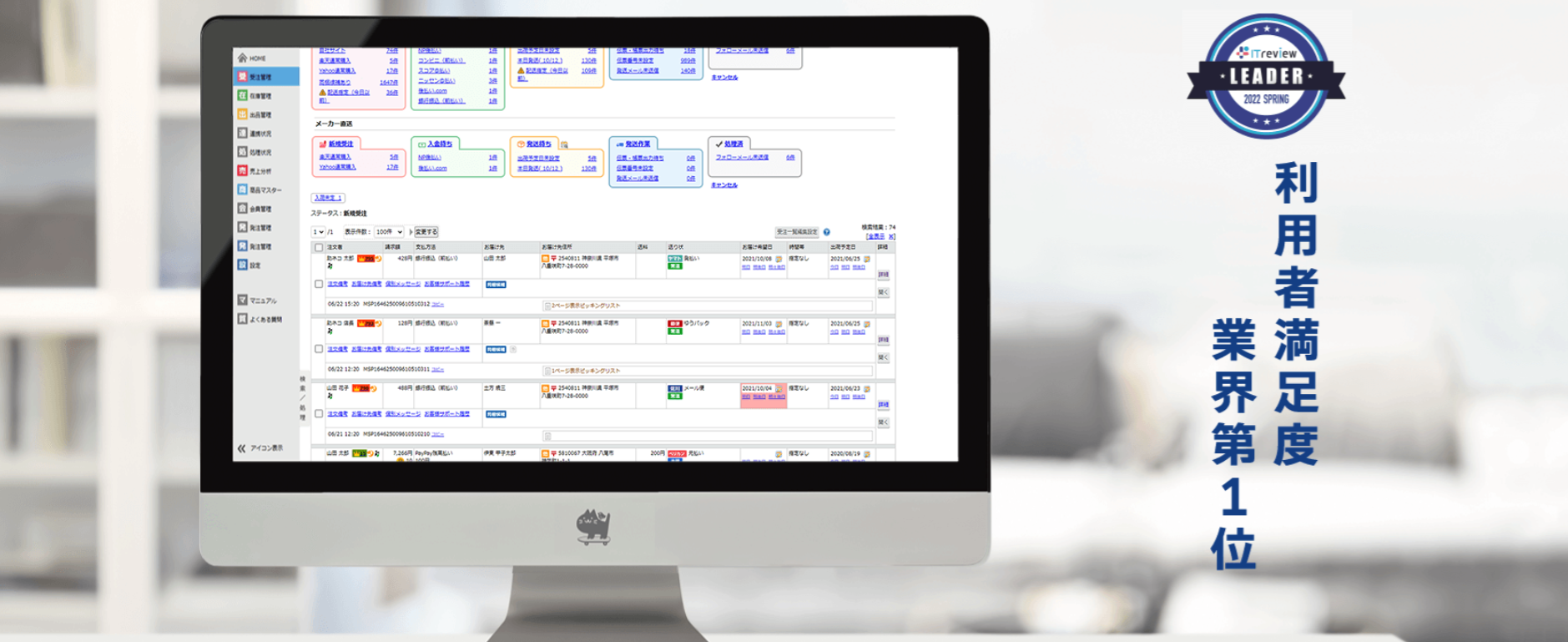

受注管理でお困りでしたら、受注管理を自動化し、作業効率を上げ、コスト削減にもつながるネクストエンジンの導入をご検討いただければと思います。

受注管理についての詳しい資料は、以下から無料でダウンロードできます。ぜひ一度ご覧ください。

2022年9月22日(木)に茨城県のつくばみらい市にある清長第八センターにて、「リアル倉庫見学ツアー兼相談会」を実施しました。

当日のタイムスケジュールは以下に記載のとおりです。

清長とネクストエンジンの連携について

新規注文の取り込みから出荷ができる状態までの受注処理をネクストエンジン上で行います。詳しい受注処理の流れは受注管理をご覧ください。

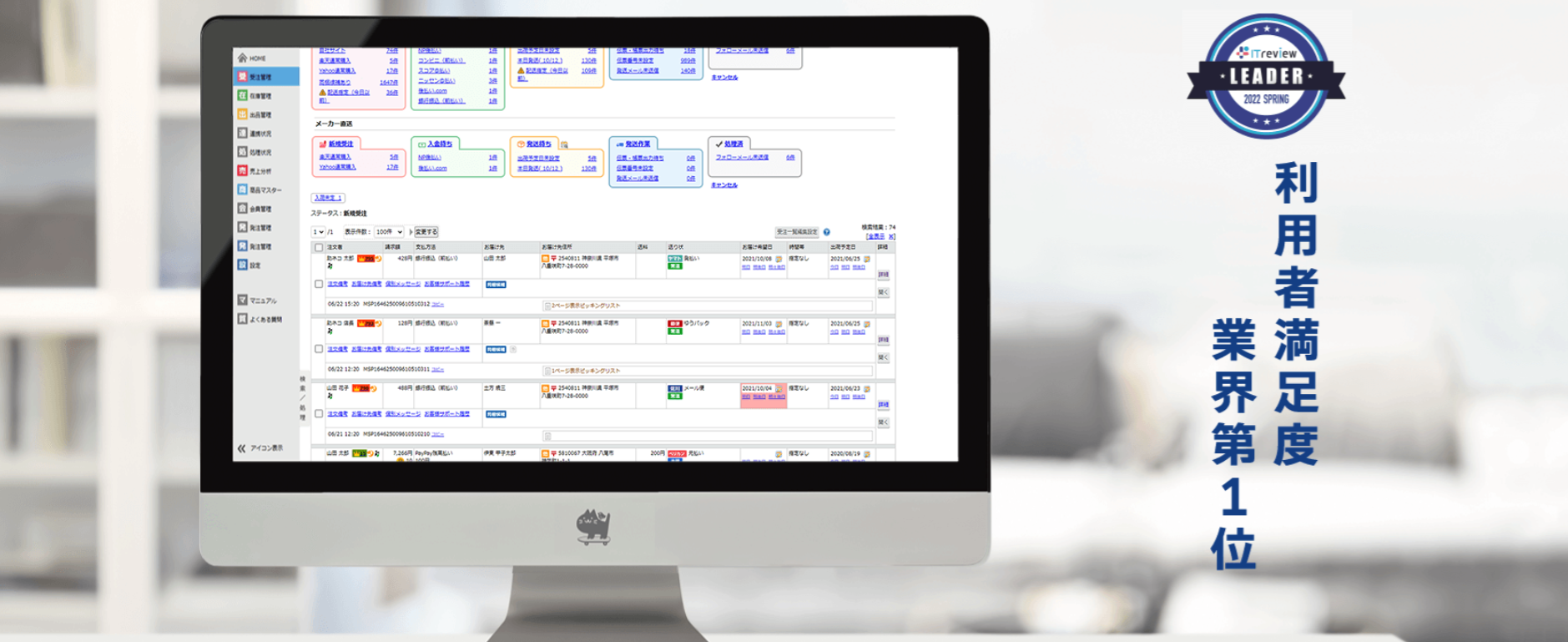

※ネクストエンジン上での受注処理イメージ

出荷ができる状態になった伝票はWMSを通じて清長に連携されます。

そして、「納品書」「出荷指示書(ピッキングリスト)」の2つのデータをもとに、清長側でピッキング、梱包、出荷までの作業を行います。

いざ倉庫見学

では実際に清長側で行っている「入荷・検品」から「出荷」までの流れについて説明します。

入荷・検品

商品が到着するとトラックがそのまま倉庫に横付けして商品を搬入します。

↑外から見た倉庫

↑内側から見た倉庫。ここから商品を搬入する

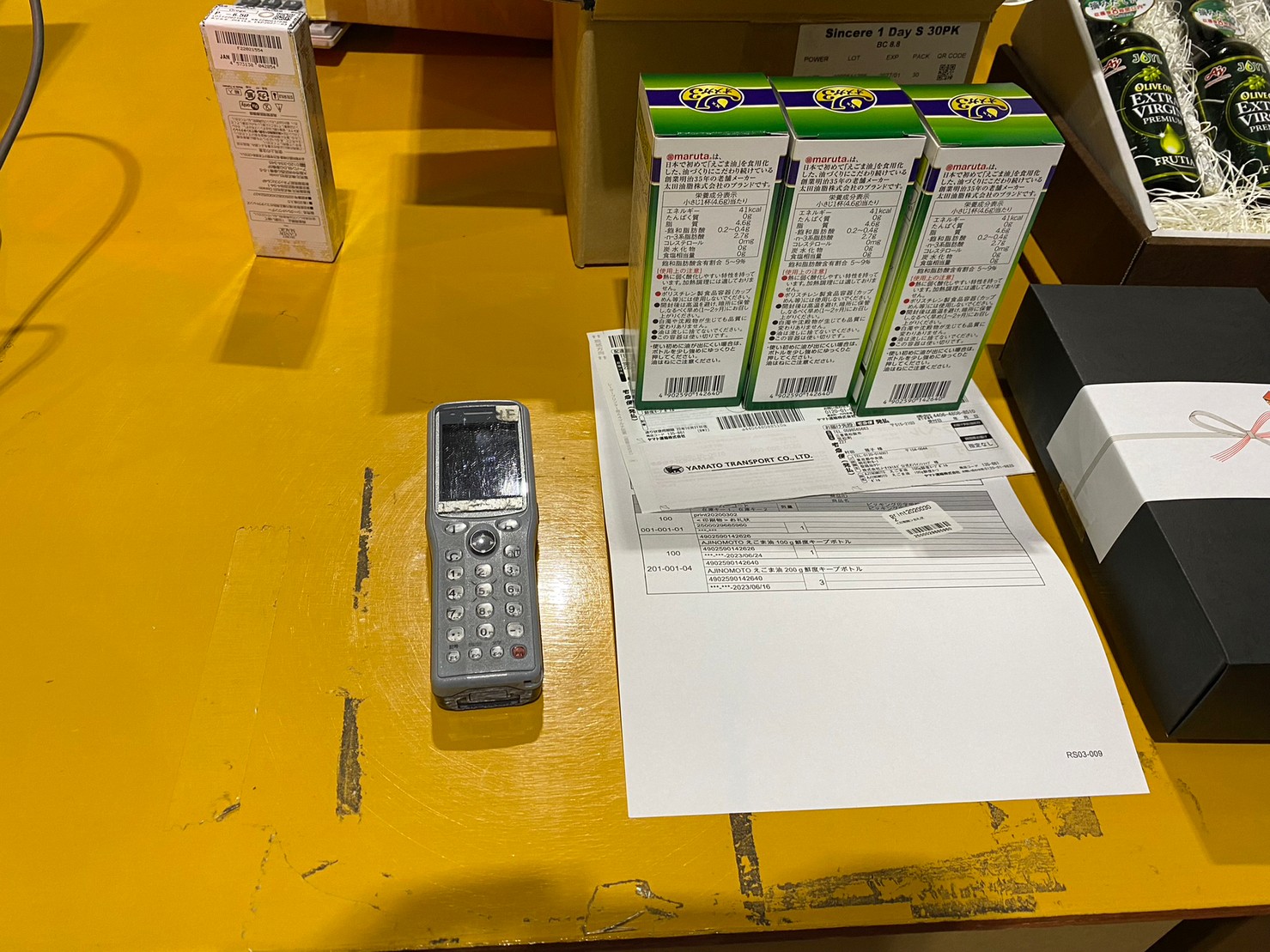

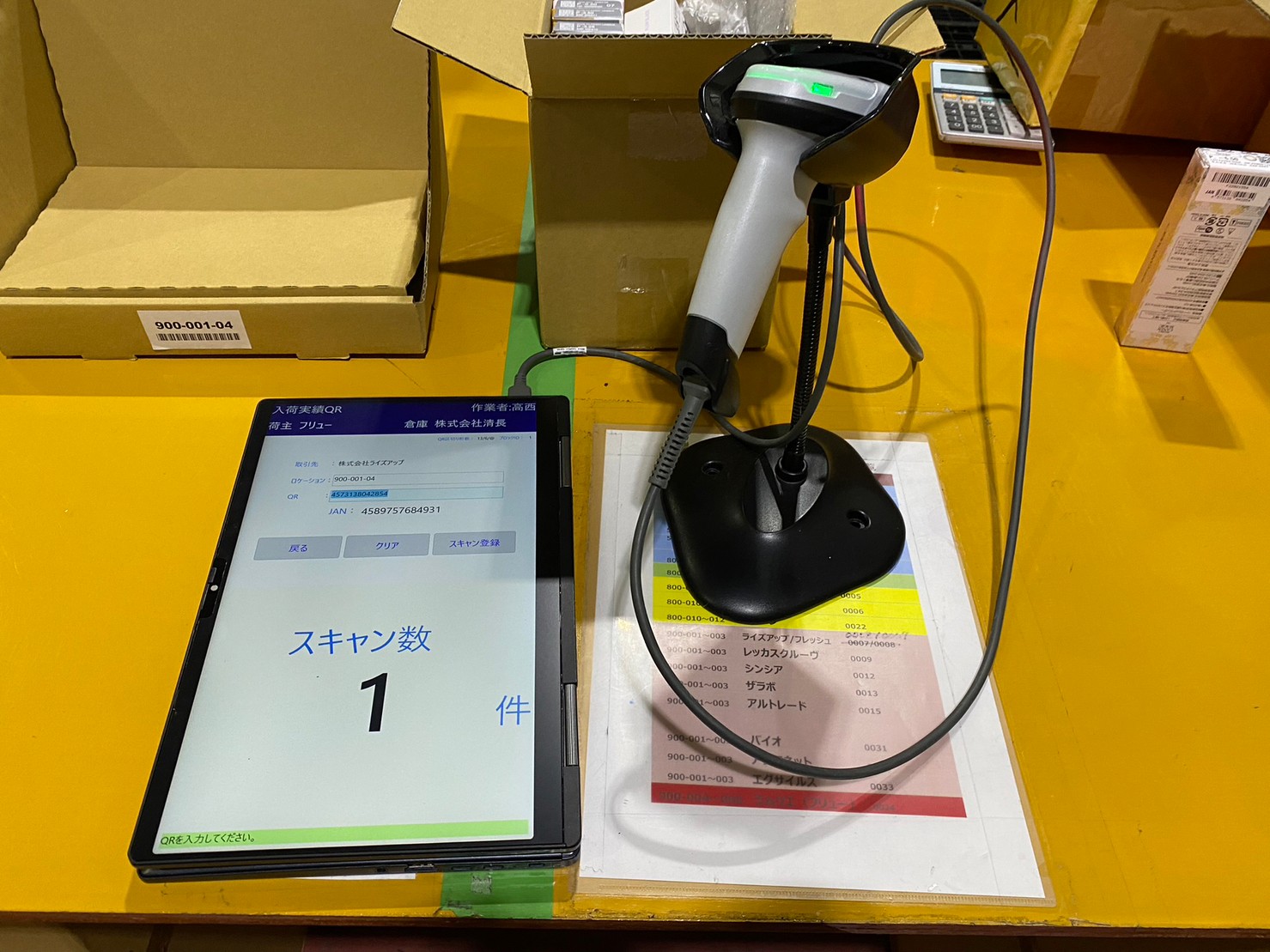

到着した商品は一つ一つ検品し、バーコードリーダーもしくはスマートリーダーを使って検品し入荷したことを記録します。

↑バーコードリーダー

↑スマートリーダー

もし違う商品バーコードや重複してバーコードを読み取った場合はエラーが表示されます。バーコードを用いたダブルチェック体制により、入荷時の登録ミスなどを未然に防ぐことが可能となっています。

ピッキング

冒頭でも簡単に紹介したように、新規の注文が入るとネクストエンジン上でそのデータを取り込み、出荷できる状態までの受注処理を行います。その後、WMSと連携して「納品書」と「出荷指示書(ピッキングリスト)」を清長側で出力します。その情報を元に倉庫内にある商品をピッキングします。

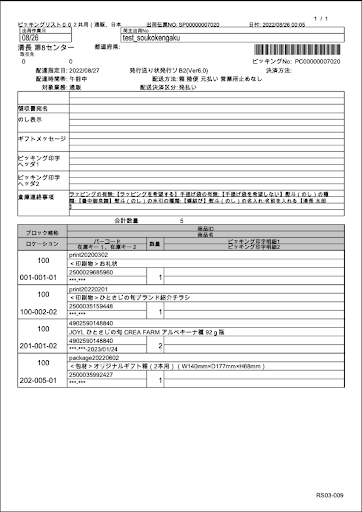

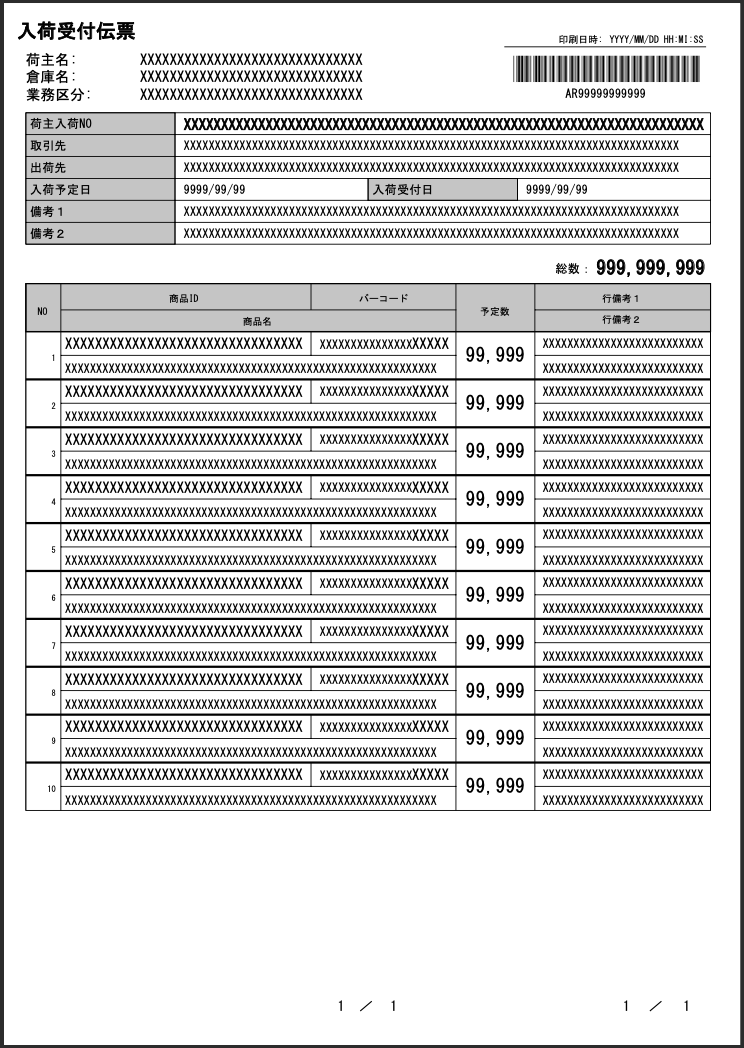

納品書と出荷指示書はそれぞれ以下のような形式の書類です。

↑出荷指示書(ピッキングリスト)

↑納品書

清長ではフリーロケーションを採用していて、必ずしも常に同じ場所に商品が保管されているとは限りません。そのためピッキングの際に直感的に商品を見つけられるような工夫がされています。

例えば、商品を保管する箱は通路側から中身が見やすいような形状になっていて、箱の中身をのぞき込む必要がありません。

このように実用的な運用で、保管スペースの最適化とピッキングの効率化を実現しています。

↑横から見ると三角形の箱に商品が入れられているのがわかる

梱包

商品のピッキングが完了した後は、梱包作業に移ります。清長では2種類の自動梱包機を導入しています。

シュリンク梱包機ライン

↑1時間で500個の梱包が可能

ダンボールに梱包するタイプの自動梱包機です。高さがあるものや複数の商品をビニールでまとめる(シュリンク包装)場合に使われます。梱包するダンボールのサイズに合わせた台紙にのせてシュリンクするため、配送時に商品がズレないように固定することが可能です。

シュリンクされた後はダンボールに入れ、納品書を機械で読み取り、再度機械に流し込み、自動で封をして送り状を貼り付けてくれます。

↑商品をシュリンクする機械

↑シュリンクされた商品、2つの商品が台紙に固定されている

↑ダンボールに梱包後は納品書に対応した送り状を自動で貼り付けてくれる

メール便自動梱包ライン

↑よく目にする梱包

こちらはメール便などで送られるサイズの商品を梱包する機械です。ダンボールで梱包する必要のないサイズのものはこの形状で梱包することで、配送費を安く抑えられます。

メール便自動梱包ラインも先ほどのシュリンク梱包機ラインと同様に、送り状を自動で貼り付けてくれるため、梱包されたらすぐに出荷できる状態になります。

↑送り状を自動で貼り付けてくれる

自社で梱包などをする場合は、商品を詰め込む作業もそうですが、送り状を貼り付ける手間も発生します。それらの作業を機械で自動化できるのは倉庫に委託するメリットの1つです。

個別相談会の様子

倉庫見学の後は参加された事業者様と清長様とネクストエンジンの担当者で個別相談会を実施しました。これから倉庫への委託を検討されている方や、既に倉庫へ委託されているが事業拡大で倉庫の乗り換えを検討されている事業者様など、それぞれの課題をお持ちでした。

実際に倉庫を見た後ということもあり「自社で運用する際にはどのようなオペレーションになるのか」といった具体的な相談が多かったのですが、それぞれの要望に対して清長の担当者の方が柔軟に対応していて、同社の提供する「カスタマイズ物流」の強みが発揮されていました。

また、ネクストエンジンと清長の連携についても、自動連携が可能であることやそれぞれの役割分担について詳細にお話することでより解像度を高めていただける場になったと思います。

まとめ

今回は久しぶりに倉庫見学ツアーを開催でき、やはり直接倉庫作業の現場を見て理解を深める大切さを改めて実感しました。特に物流業務は購入者のクレームにつながりやすい部分でもあるため、実際に自分の目で確かめて納得した上で選ぶことが重要になってきます。

実際に清長様の倉庫を見ていただければ、業務効率化はもちろんのこと、安心・安全な作業現場作りが徹底されており、品質の高い物流サービスを提供されているのだと実感できると思います。

ネクストエンジンの倉庫管理についての資料は以下から無料でダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

WMS(Warehouse Management System)とは、倉庫管理システムのことを指します。

「効率のよい倉庫管理を目指したい」、「使用中の管理システムよりもよいシステムはないか」、「WMSは必要か」など、WMSの疑問を抱えている企業も多いのではないでしょうか。

本記事ではWMSの機能・効果・メリットなどについて詳しく解説していきます。

さらにWMSの選び方も解説していますので、ぜひ参考にしてください。

物流におけるWMSとは?

WMSとはWarehouse Management Systemの略称で、倉庫管理に特化したシステムのことです。

物流や生産性の向上をサポートしながら、商品の入出庫管理や在庫管理などの機能を搭載しています。

倉庫内における物流の正確性向上と効率化を実現する仕組みです。

WMSはあらゆる企業で導入されています。例えばEC通販・小売業・卸業・製造業など、幅広い企業で活躍している倉庫管理システムです。

WMSが備える4つのおもな機能

WMSは、携帯端末のような読み取り機器「ハンディターミナル」を使用して倉庫内の情報を管理します。

サービスによって機能の内容が異なることもありますが、基本的にWMSのおもな機能は以下の4つです。

- 入荷管理

- 在庫管理

- 出荷管理

- 棚卸管理

それぞれを詳しく解説します。

入荷管理

入荷管理のおもな機能は、入荷情報の取り込み・入荷実績の入力・ラベル発行・検品・格納です。

WMSを活用した入荷管理のおもな流れは下記のとおりです。

- 初めに取引先から届いた入荷予定情報をWMSに取り込む

- 入荷の際に入荷実績の入力・出力を行い、データに基づいてラベルを発行する

- 入荷品を格納する場所や数量を入力した後に、入荷品を指定場所に格納する

取り込んだ情報にエラーが発生した場合にも、照会・訂正する機能を備えたWMSシステムもあるため、すぐさま対応することが可能です。

在庫管理

在庫管理のおもな機能は、在庫照合、期限警告在庫照会、移動指示です。

事前に入出荷管理をしておくことで、倉庫内の在庫情報を照会することが可能となります。

在庫照会はCSV形式でのダウンロードや印刷などに対応しており、WMSシステムによっては商品単位・品番・ロケーションなど必要な項目を指定して、一覧を印刷する機能を備えています。

また、食品など賞味期限切れに注意が必要な商品に関しては、指定した日付や賞味期限の残日数などを指定して検索することで、賞味期限切れによる損失を防げます。

さらに、移動指示の機能を活用すれば、どこにどの商品があるかデータとして残るため、商品を別の保管場所に移動する際にも役立ちます。

出荷管理

出荷管理のおもな機能は、出荷依頼情報の取り込み、在庫引当、出荷指示、梱包入力、ピッキング、検品、送り状、荷札印刷です。

WMSを活用した出荷管理のおもな流れは下記のとおりです。

- 取引先から届いた出荷依頼情報のデータをWMSに取り込む

- 出荷依頼に対して現在の在庫のデータをもとに引き当て可能か否か判断する

- 在庫引当が完了した商品から作業指示データを作成する

- 作業指示データをもとにピッキング・検品・送り状・荷札の印刷などを行う

このように、出荷管理の業務全般のサポートも可能です。

棚卸管理

棚卸管理のおもな機能は、棚卸しデータの作成・印刷・棚卸し結果・差異のリスト作成です。

WMS上の在庫と倉庫内の在庫が一致しているかを確認するためにも、定期的に棚卸しを行いましょう。

WMSを活用した棚卸しの流れは下記のとおりです。

- ロケーション範囲や作業範囲など指定した範囲内の棚卸しデータを作成する

- ハンディターミナルを使用して棚卸しを実行する

- データを集約して棚卸し完了

棚卸しの結果をもとにWMSシステム内の在庫は更新され、最新の在庫情報はCSV形式で取引先に送信して活用することも可能です。

WMSと混同しがちなシステムとの違い

WMSは「基幹システム」や「在庫管理システム」と混同しがちですが、以下の3つのポイントから区別できます。

- 基幹システムとの違いは物流作業までカバーできるか否か

- OMSとの違いは倉庫管理か注文管理か

- TMSとの違いは管理する対象が倉庫の中か外か

それぞれ詳しく解説します。

基幹システムとの違いは物流作業までカバーできるか否か

WMS(倉庫管理システム)と基幹システムの違いは、商品の入出庫などの物流作業までカバーできるか否かです。

基幹システムとは、販売管理・在庫管理・会計業務など、企業がビジネスを行うための業務をサポートしてくれます。

基幹システムは在庫数を更新することで在庫数の把握が可能ですが、入出庫・ピッキングといった物流作業をカバーすることは困難です。

あくまでも在庫数を把握するまでに留まるため、倉庫内における業務を全面的にサポートできるWMSとは異なるシステムです。

OMSとの違いは倉庫管理か注文管理か

WMS(倉庫管理システム)とOMS(注文管理システム)の違いは、管理する情報の範囲です。

WMSは、倉庫内の入出庫情報や在庫情報を管理するのに対して、OMSは商品の注文から配送までを管理します。

すでにWMSを利用している企業がよりよい注文管理方法を求める際に、OMSを導入するケースもあるでしょう。

しかし、WMSとOMSは異なったシステムのため、両システムの連携が必要となり、APIを通して自動連携を進める企業も増加しています。

OMSの選び方については以下の記事もご参考ください。

TMSとの違いは管理する対象が倉庫の中か外か

WMS(倉庫管理システム)とTMS(Transport Management System:配送管理システム)の違いは、以下の表のように管理する情報の範囲が異なる点です。

| 名称 | おもな機能 |

| WMS | 入庫管理・在庫管理・出荷管理 |

| TMS | 配車管理・運行スケジュール管理・ルート表示 |

WMSは倉庫内の入出庫や在庫を管理するのに対して、TMSは出荷した後、配送先までの輸送に関する情報を管理する機能を備えています。

TMSを導入することで、これまで配車担当が管理していた作業を、情報化・システム化することで効率よく物流作業を遂行することが可能です。

WMSの導入で得られるメリットはおもに4つ

WMSの導入で得られるメリットはおもに以下の4つです。

- 作業のスピードアップが期待できる

- 作業効率化による費用削減が期待できる

- 出荷ミスが防げる

- リアルタイムで在庫状況を可視化できる

それぞれ解説します。

1.作業のスピードアップが期待できる

WMSは、事前に商品とロケーション(場所)を確かめてから作業を進められるため、入出庫の時間短縮につながります。

これまで出荷指示に記載してある商品がどこにあるか分からず、商品探しに時間がかかっていた現場もあるでしょう。

そのような企業はとくにWMSの導入により、時間と手間の短縮が可能になり作業のスピードアップが期待できる可能性が高いといえます。

このように、作業スピードのアップや効率化を行える点がメリットの1つです。

2.作業効率化による費用削減が期待できる

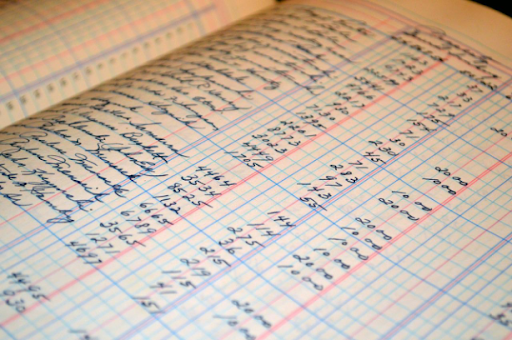

倉庫管理における商品の入出庫や在庫管理は工程が多いため作業時間が多くかかり、アナログ管理をしている場合はとくに管理作業の負担が大きい点が悩みでした。

しかし、WMSを導入することで作業工程が減り、今まで担当していた作業員も別の業務を担当することが可能になるため、作業効率化や人件費の削減にも活用できるといえるでしょう。

また、ベテラン作業員が休んでしまうと、ほかの作業員が知識不足のため作業できないといった問題に対しても、システムを活用し作業をマニュアル化することで、誰でも同程度のクオリティで業務を進められるようになります。

3.出荷ミスが防げる

これまでアナログ管理を行っていた企業は、パソコンを使用してオリジナルの入出庫管理の帳簿を作成していたケースもあるでしょう。

しかし、倉庫管理における商品の入出庫や在庫管理は管理する情報が多いため、作成だけでも時間と工数がかかります。

また、手作業で行う業務はシステムを利用する場合と比べると、どうしてもミスが発生しやすくなってしまいます。

そのようなときでも、WMSを活用すればリアルタイムに在庫情報を反映できるため、作業工程を減らし作業時間の短縮につながるでしょう。

さらに、WMSを導入することにより出荷ミスを防ぐ効果も期待できます。

4.リアルタイムで在庫状況を可視化できる

WMSはバーコードを活用してデジタルチェックを行います。

入出庫の際にバーコードを読み取り情報をシステムに反映させることで、在庫状況をリアルタイムに把握することが可能です。

そのため、作業時でも最新の在庫状況に合わせて作業を進められるため、入出荷の判断を誰でも正確に行えるでしょう。

また、WMSを活用することで現場の作業進捗状況も把握しやすくなります。

全体の作業管理や人材の配置に役立てられる点もメリットです。

WMSは導入に手間とコストが掛かる点に注意

WMS(倉庫管理システム)の注意点は導入時に手間とコストが必要になることです。

WMSの導入コストは導入するシステムの仕様によりさまざまですが、数万円のものから数百万円するものまで幅広く存在します。

手間に関しても、WMSを導入するための社内の準備が必要になるため、慣れるまでは一時的に労力が増えることが予想されます。

現場作業員に対して、システム導入後のマニュアル作成や説明が必要になります。

これらの注意点を踏まえて、導入後はどのくらいの工程と時間が削減できるのか、かけた費用分の効果が見込めるかなどを具体的にシミュレーションし、導入の判断の参考にしてください。

WMSシステム選定における5つのチェックポイント

WMSシステムを選ぶ際のチェックポイントは以下の5つです。

- クラウド型かオンプレミス型か

- 業界や業種との相性はよいか

- 導入の目的が達成できるサービス内容か

- 安心して利用できるサポートやセキュリティ体制か

- 外部システムと連携が可能か

それぞれ解説します。

1.クラウド型かオンプレミス型か

クラウド型のWMSはサーバーを管理する必要がなく、導入にも手間がかからない点が魅力です。

機能や仕様にこだわりが少なく、導入コストを抑えたい・できるだけ早くにシステムを利用したいといった企業におすすめといえるでしょう。

オンプレミス型のWMSはサーバの構築・運用・保守までを自社で行うため、希望のシステムを作ることが可能です。

しかし、一般的に費用は高額で、開発費のほかにシステムエンジニアへの人件費などが発生します。

また、開発から導入までに時間を要するため、時間に関係なく、要件を満たすシステムを作りたい企業におすすめです。

2.業界や業種との相性はよいか

倉庫内業務は取り扱う商材や業種によって適したWMSが異なります。

例えば製造業であれば、部品・完成品・仕掛品などの情報を管理しなければいけません。

食品を扱う倉庫では冷蔵品・冷凍品などに加えて賞味期限も管理する必要があります。

また在庫数・扱う商品数・倉庫の規模によっても対応できるWMSは変わり、システムへの負担も大きくなるため、導入するWMSの対応範囲を把握することが大切です。

参考のために自社の業種・事業規模に近い企業がどのようなシステムを導入しているのか、事例を確かめてみるのもひとつの方法といえるでしょう。

3.導入の目的が達成できるサービス内容か

システム導入を検討する際は、導入の目的を明確にしておく必要があります。

解決したい課題や自社の問題を整理し、それらの問題がWMS導入によって改善できることをあらかじめ確認しておきましょう。

例えば、検品時における管理ミスなどのヒューマンエラーを解消したい場合は、ハンディターミナルを用いた検品を行うことで問題を解消できる可能性があります。

流動的に保管場所を変えるフリーロケーションを採用したい場合は、ロケーション管理機能を搭載したWMSシステムを選ぶなど、目的を達成できるWMSを選びましょう。

4.安心して利用できるサポートやセキュリティ体制か

WMSシステムを選ぶ際は、サポートやセキュリティ体制が整っているかも必ずチェックしましょう。

どのようなシステムを導入しても、トラブルが起こってしまう可能性はあります。

しかし、システム運営会社のサポート環境が整っていないと、トラブル解決までの時間が長引くかもしれません。

問題が起こった時に、すぐに相談できて対応してくれるシステム会社を選べるよう、レビュー情報などを確認し、運営会社の評判を確認しておくとよいでしょう。

5.外部システムと連携が可能か

すでに使用している外部システムがある場合、その外部システムとWMSシステムを連携できれば、データを同期する手間が減る可能性があります。

すべての外部システムと連携できなくても、重要度が高い外部システムと連携できるかは必ず確認しておきましょう。

管理業務を効率よくこなすためにも、柔軟に対応できるWMSを導入することがポイントです。

まとめ:WMSシステムを利用して一連の業務を効率化しよう

倉庫管理に関する業務は工程が多いため作業時間が多く、ヒューマンエラーの心配もあります。

しかし、倉庫管理を効率化・自動化するWMSシステムを導入することで、作業のスピードアップとヒューマンエラーの削減が期待できるようになります。

WMSシステムを選ぶ際は、解決したい課題や自社の問題を整理することからスタートし、業界や業種との相性がよく、なおかつ導入の目的を達成できるサービス内容を選ぶことが重要です。

WMSシステムを導入して、倉庫管理に関する一連の業務を効率化しましょう。

倉庫・WMS連携もスムーズ!EC一元管理システム「ネクストエンジン」

ネクストエンジンは、事業規模や商材に関わらず、あらゆるEC店舗で利用されているEC一元管理システムです。倉庫・WMS連携はもちろん、受注処理から在庫連携までのEC運営の効率化・自動化をサポートいたします。

ネクストエンジンでサポートできる機能は、おもに以下のとおりです。

など

実際にネクストエンジンを導入された事業者様からは「WMSを導入後も、そのシステムとネクストエンジンの相性がよく、非常にスムーズに導入でき、商品管理がとてもしやすくなった」とのお声をいただいています。

EC運営運営でお悩みの方はぜひ一度ネクストエンジンにご相談ください。

以下から無料で資料ダウンロードができますので、まずはご気軽にご利用ください。

コロナ禍の影響もあり、近年小売りやEC業界で注目されているBOPIS(ボピス:Buy Online Pick-up In Store)。BOPISを導入することで、事業者・消費者の両者にメリットがあるようです。

そこで本記事ではBOPISの内容や導入することで得られるメリット、導入するために抑えるべきポイントについて解説します。BOPISの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

BOPISとは

BOPIS(ボピス)とは「Buy Online Pick-up In Store」の略で、ECサイトなどのオンライン上で購入した商品を実店舗で受け取れる仕組みです。

近年BOPISを導入する企業が増えていますが、BOPISはどのような背景で導入する企業が増えているのでしょうか?

また、似たサービスとしてClick&Collectが存在しますが、その違いについても解説します。

商品受け取り方法に導入する企業が増加

BOPISを導入する企業が増えている理由として、消費者の生活様式の多様化や新型コロナウイルスの流行などが挙げられます。

ECサイトなどオンライン上で商品を選び、注文を済ませておけば、店舗で受け取るだけのため長時間滞在する必要がありません。

そのため、新型コロナウイルスの感染リスクを抑えることが可能です。

また自宅で受け取る場合は、その時間帯に自宅にいなければならない制約がありますが、店舗受け取りを選択することで自分の都合に合わせて商品を受け取れる点も、消費者のニーズが高まっている理由といえるでしょう。

Click & Collectとの違いとは

BOPISに似たサービスとしてClick&Collectが挙げられますが、どのような違いがあるのでしょうか?

BOPISはオンライン上で購入した商品を店舗で受け取るサービスですが、Click&Collectは宅配ボックスやドライブスルーなど自宅以外の場所で受け取るサービスです。

店舗で受け取る場合はBOPISとClick&Collectの両方に当てはまりますが、コンビニ受け取りなど店舗以外の場所で受け取る場合はClick&Collectに該当します。

BOPISを導入することで得られる5つのメリット

BOPISを導入することで、EC事業者は顧客と直接コミュニケーションを取る機会を得られたり、物流コストの削減につなげることができたりします。

ここではおもに、BOPISを導入することで事業者側が得られるメリットについて解説します。

1.来店時の「ついで買い」に期待できる

商品を実店舗で受け取ってもらうことにより、顧客が実店舗に来店するきっかけを作ることが可能です。

商品受け取り時に魅力的な商品をそろえておけば、来店のついでに購入してくれることが期待できます。

「ついで買い」が積み重なることで売上の増加も見込めるでしょう。

2.顧客とのリアルな場でのコミュニケーションで関係構築

EC事業では購入から受け取りまで、基本的には自宅で完結してしまうため、顧客と対面することがありません。

しかし、顧客が商品を受け取りに店舗に来ることで、対面で接客をするチャンスが生まれます。

接客などの会話から顧客のニーズを探れる可能性もあるため、対面でコミュニケーションを計れる機会は貴重です。

そのため、これまで自宅で買い物を完結していた顧客とも接点を持てる可能性があることも、BOPISを導入するメリットといえるでしょう。

3.選択肢が増え顧客の満足度向上につながる

商品の受け取り方の選択肢を増やすことで、顧客は自分の生活スタイルに合った選択ができるようになります。

対応の柔軟さから顧客の満足度向上を計れるのも、大きなメリットです。

4.物流コストを削減できる

顧客に店舗まで来てもらうことで、自宅までのラストワンマイルの物流コストを削減できます。

注文した商品の在庫が店舗にない場合は倉庫から取り寄せることになりますが、定期輸送便に乗せることで、荷物1個あたりの物流コストを抑えることが可能です。

5.他社との差別化につながる

BOPISは導入する企業が増えているとはいえ、まだ導入されていない企業も多いです。

他社に先駆けて導入できれば、他社との差別化が可能となり、受け取りの選択肢が広いという理由で顧客から選ばれることもあるでしょう。

そのため、導入を検討している場合は、できるだけ早期での導入がおすすめです。

消費者にとってのBOPISのメリット4選

上記ではおもに事業者にとってのメリットを解説しましたが、消費者側にとっても多くのメリットがあります。

ここではBOPISを導入することで、消費者が得られるメリットを4つ紹介します。

1.自分の都合に合わせて受け取りのタイミングと店舗を選べる

オンライン上で購入した商品を自宅で受け取る場合、配送業者が届けに来るまで自宅にいなければならないという制約があります。

配達時間を指定できるとはいえ、2時間程度の開きがあるため、受け取り時間をピンポイントで指定できるわけではありません。

しかし、店舗で受け取る場合は、受け取り先の店舗を自由に選ぶことができ、受け取り期限を過ぎなければいつでも好きなタイミングで受け取ることが可能です。

このように、自分の好きなタイミングで商品を取りにいける点はメリットといえるでしょう。

2.送料を節約できる

BOPISは店舗まで商品を受け取りに行くことになるため、送料の負担がありません。

商品本体の値段以外に費用がかからないことは消費者にとって大きなメリットになります。

3.「お店に出向いたのに品切れだった」ということがない

BOPISを利用することで、ユーザーは「取り置き」感覚で利用できます。

欲しかった商品が品切れでは、せっかく店舗まで足を運んだ苦労が水の泡です。

また、店舗によっては在庫を置いていないケースも考えられます。

そのため、欲しい商品を確実に受け取れるというのは消費者にとって大きなメリットといえるでしょう。

4.お店での滞在時間を減らすことで感染対策になる

事前にオンライン上で商品を購入しておけば、店舗で商品を選ぶ手間が省けるため、滞在時間を減らすことが可能です。

滞在時間を最小限に留め、感染リスクを減らすことで、消費者は安心して買い物ができます。

また、商品の購入自体は自宅など好きな場所でできるため、ゆっくり商品を選びやすいという点もメリットといえるでしょう。

BOPISのデメリットは業務負担と在庫の増加

導入することでさまざまなメリットをもたらすBOPISですが、事業者側にはデメリットもいくつか存在します。

1つ目のデメリットは業務負担が増加することです。

BOPISを導入するため、新しいシステムを採用することになりますが、問題なく業務を回すためには多くの労力が必要となります。

電話やメールなど、BOPISに関する問い合わせなどが増えれば、カスタマー対応も忙しくなります。

商品を取りに来た方への接客対応も必要になるため、従業員の手間が増えることは理解しておきましょう。

2つ目のデメリットは在庫が増加することです。

BOPISを導入する前の店舗在庫に合わせてBOPIS用の在庫を保管することになるため、在庫保管用に多くの店内スペースを使用することになります。

そのため、BOPISを導入する際はさらなる在庫数の増加に対応できそうか、しっかり検討してから導入を考えましょう。

BOPIS導入に必要不可欠な2つのチャネルと成功のポイント

BOPISはどのような企業でも導入できるわけではありません。

ここではBOPISを導入するために必要な2つのチャネルと、導入を成功させるポイントを紹介します。

ECサイトと実店舗があることが大前提

当たり前のことですが、BOPISを導入するためには、商品を注文するためのECサイトと受け取るための実店舗の2つのチャネルが必要です。

BOPISを導入する際はこの2つのチャネルのスムーズな連携が鍵を握っています。

成功のためのポイントは3つ

BOPISの導入を成功させるためには、以下の3つのポイントをクリアする必要があります。

- 商品マスター・棚番・棚番マスターの更新

- オンラインで利用可能な在庫数の定義

- 最短でピックアップ作業の指示をする仕組み

1つ目は「商品マスター」「棚番・棚番マスター」の更新が自動で行われる仕組みを作ることです。

ECサイトと店舗双方の在庫管理をリアルタイムで管理する仕組みを構築し、管理業務を円滑に行えるようにしておきましょう。

2つ目は、BOPISの導入で実店舗がパンクしないよう、取り置きできる在庫数を明確に設定しておくことが大切です。

3つ目は、注文が滞らないように、最短でピックアップ作業の指示をする仕組みを整えることです。

システムの連携を強化するとともに、倉庫内ロケーションの適切な管理が求められます。

BOPISでは在庫管理とロケーション管理がカギ

上記にてBOPISの導入を成功させるポイントを紹介しましたが、結論として在庫管理とロケーション管理が成功のカギを握っています。

在庫管理とロケーション管理が重要な理由についてそれぞれ解説します。

スムーズかつリアルタイムな在庫管理が必要

BOPISを運用するには、常に最新の在庫情報を把握することが欠かせません。

在庫管理にタイムラグがあっては、商品を受け取りにきたものの、店舗に在庫がなかったなどのトラブルにつながる可能性があり、顧客離れの原因になる可能性があります。

取り扱う商品数が多ければ作業負担が大きくなり、とても手作業では対応できません。

スムーズかつリアルタイムな在庫管理を実現させるためには、在庫管理システムの活用が必須です。

トラブルを防ぐためにも、システムの導入を検討しましょう。

物流の流れの迅速化に欠かせないロケーション管理も重要

ロケーション管理の適正化は、出荷までのリードタイムに直結します。

店舗への商品供給が遅れれば、商品を顧客へ届けるまでの時間がロスするため、迅速な対応が必要です。

実際、倉庫内業務ではピッキング作業にかかる手間が大半を占めるため、正しいロケーション管理は業務の迅速化に大きな意味をもたらします。

ロケーション管理も手作業で行うリスクは大きいため、在庫管理システムの活用がおすすめです。

日本でのBOPIS導入事例2選

BOPISを導入するメリットを解説しましたが、すでに導入して成功している企業例を確認することで具体的なイメージを持てるでしょう。

ここでは導入に成功している企業例を2つ紹介します。

事例① ヨドバシカメラ

ヨドバシカメラではBOPISを導入し、消費者がネットで注文をしてから30分程度で、店舗での受け取りができる仕組みを整えています。

自宅への配送も最短翌日と素早い対応が可能ですが、注文から30分程度で商品を受け取れる仕組みは、さらに顧客の利便性が上がったといえるでしょう。

また、一部店舗ではBOPIS用の受け取り専用窓口を設けるなど、消費者がいつでも好きなタイミングで商品を受け取れることで、顧客満足度の増加に役立っています。

事例② ユニクロ

ユニクロでは、ECサイトで注文した商品を店舗で受け取れる仕組みを作り、最短翌日から受け取れるようになりました。

オンラインとオフラインを融合することで、消費者は時間や場所を選ばずに自由にショッピングできるのが大きなメリットです。

また、店舗によっては在庫にない商品でも、事前にネットで注文しておくことで受け取りが可能となります。

ECサイトで購入した商品を実店舗で試着し、サイズ合わせなどができる点もメリットといえるでしょう。

こうした取り組みが功を奏し、同社のEC売上高は右肩上がりの成長を見せています。

在庫管理などEC運営を効率化するシステム「ネクストエンジン」

BOPISの導入でカギを握る「在庫管理」や「ロケーション管理」を効率化させるためには、在庫管理システムの導入が不可欠です。

しかし、どのシステムを導入したらいいか迷っていらっしゃる方は、ぜひ在庫管理などを効率化・自動化できるEC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてください。

POS連携によって、実店舗とEC店舗の在庫を自動連携し、課題になりがちな在庫管理をスムーズに行うことが可能です。

実際にネクストエンジンを導入された企業様からは「導入前はEC店舗とリアル店舗で在庫のズレが生じていたが、今はすべてを一元管理でき、タイムラグもないため、欠品ラッシュもなくなった!」とのお声をいただいています。

また、注文受付から出荷までの流れを効率化させる受注管理機能も充実しており、EC業務の大幅な効率化が見込めます。

機能も豊富で、在庫管理とロケーション管理だけでなく、商品登録や発注業務なども効率化することが可能です。

さらに詳しい情報が知りたい方は、ネクストエンジンで連携しているPOSの種類などが確認できる資料を無料でご用意しておりますので、以下よりお気軽にダウンロードしてみてください。

まとめ:世界で市場規模が拡大するBOPISの導入を検討してみよう

BOPISは世界的に事業規模が拡大する傾向にあり、2021年に2,438億9,000万米ドルだった市場規模が、2027年には7,031億8,000万米ドルになると予測*されています。

オンラインショッピングと実店舗での受け取りという、両方のメリットを顧客に提供できる人気の小売戦略として導入する企業は益々増えていくでしょう。

しかし、BOPISを導入する際は、在庫管理とロケーション管理が重要になるため、在庫管理システムの導入も検討すべきです。

BOPISの導入に成功し、売上を伸ばしている企業も存在するので、ぜひ導入の検討をしてみてはいかがでしょうか。

*参考:「BOPIS(Buy Online Pick Up in Store)の世界市場:予測(2022年~2027年)、業界動向、成長、洞察、COVID-19の影響、企業の機会分析」Renub Research

近年ますますSNSの存在感が増し、事業者と消費者が直接つながるようになるなか、どのようにSNSを活用するかが、EC事業者にとって非常に大切な課題となってきています。

NE株式会社では、SNS活用に興味がある、もしくは検討中のEC事業者に向けて、「実例から見えた、SNSでユーザーに商品を届ける勝ちパターン」と題し、Instagramに特化したマーケティング支援を行っている株式会社SAKIYOMIから田中龍之介氏、月間利用者600万人のSNSを運営するルームクリップ株式会社から竹内優氏、簗瀬未来氏をお迎えし、2022年9月15日(木)にオンラインセミナーを開催しました。

本記事ではそのセミナーの概要をご紹介します。

なお、このセミナーの内容は現在アーカイブ視聴が可能です。フルバージョンでご覧になりたい方はこちらからご覧ください。

インスタ運用のプロ!SAKIYOMIが某企業アカウントを勝手に分析!

セミナー前半では、Instagram運用のプロである株式会社SAKIYOMIの田中氏が、iFaceなどのスマホアクセサリを扱うHamee株式会社の実際の公式アカウントを例に、Instagram運用のコツと考え方を伝授しました。

インスタにはセオリー・運用ロジックが存在する

Intragramの運用を感覚で行って、原因はわからなくても結果的にはうまくいったり、思うようにいかなかったりしている企業は多くあります。しかし、Instagramにはセオリーや計算ロジックがきちんと存在すると田中氏は話します。

また、既存のフォロワー外にリーチを拡大するためには、「“インスタ映え”という言葉が流行ったように、Intstagramはきれいな写真やおしゃれな写真を投稿しなくてはいけないと思いがちですが、企業のInstagram運用においては“いいね数”よりも“保存”されることを重視するべきです」と指摘。

この保存というアクションにつながる投稿とは、ユーザーがコレクションしたくなるような投稿、つまり、

- タメになる、初めて知った

- 参考にしたい

- 行ってみたい、やってみたい

- 誰かに教えたい

と感じる内容とのこと。

さらに、投稿を見た訪問者にフォローを促すには、プロフィール画面を一目見て、どんなメリットがあるのかを“1秒で”感じ取れるかどうかがポイントだそう。

「Instagramでは、ユーザーがプロフィール紹介を見て判断する時間はたった1秒。1秒以内に“いいね!”と判断されるため、”どんなアカウント”で”何を発信する”のかが一目で分かるようにしなければいけないのです」

Hamee株式会社のアカウントを例に分析

Hamee株式会社の協力のもと、同社の公式アカウントを田中氏が分析した結果、フォロワー転換率が一番の問題と判明し、フォロワー転換率を改善するSAKIYOMIメソッドが紹介されました。

明日からでもさまざまな企業アカウント運用に使えそうなポイントが盛りだくさん。

- 運用ロジック「PECTサイクル」の解説

- プロフィール改善方法

- 投稿からプロフィール閲覧への導線の改善方法

など、続きはアーカイブ視聴にてお楽しみください。

ソーシャルメディアからソーシャルコマースへ! 「RoomClip」が解説

セミナーの後半では、 「住まい」と「暮らし」をテーマににした国内最大級SNS、RoomClipを運営するルームクリップ株式会社の竹内氏と簗瀬氏に、SNSで商品認知から購買までを完結させるフローづくりの考え方についてお話いただきました。

SNSで商品が発見され、購買まで完結する導線づくり

Instagramに商品タグやショップ機能が追加され、ここ数年で注目されるようになった“ソーシャルコマース”というキーワード。ソーシャルメディア(SNS)とEコマースをかけ合わせて商品等を販売する仕組みのことを指します。

「SNSで話題を得て購入につなげていくなら、これからはSNS内でのワンストップな流れ、ソーシャルコマースを意識しなければならない」と竹内氏は強調します。

SNSの運用をすでにはじめているEC事業者のなかで多いお悩みは以下のように、

- 商品が話題にならない

- 商品の話題が持続しない

- 話題になっても売れるまでが遠い

といった課題を抱えている方が多いと指摘、それぞれのステップがうまく循環していくアイデアを具体的に紹介いただきました。

「一度SNSから離れると別の商品に流れてしまう可能性もあるため、SNSを売上げにつなげるには、SNS上で”認知から購買まで”が完結しやすいカスタマージャーニーを設計する必要がある」と竹内氏。

確かにSNSで話題になっていた商品が気になっていたはずなのに、改めて検索して比較する過程を経てしまうと、結局気が変わって購入しないことにしたり、類似商品を購入した経験は多くの人が身に覚えがあるのではないでしょうか。

そのほかにもRoomClipショッピングで実際に実施された成功事例や、ソーシャルコマースの効果についての詳しい解説がされました。

詳細は以下よりアーカイブ視聴でご覧いただけます。ぜひご覧ください。

【講演者】

田中 龍之介(タナカ リュウノスケ)

株式会社SAKIYOMI マーケティング責任者

2019年11月に株式会社SAKIYOMIに入社。計4アカウントのInstagram運用を行い、アカウント開設3カ月で1万フォロワーを達成。その後マーケティング領域の立ち上げ、現在はマーケティングの責任者として、幅広く活動。TwitterでもInstagramノウハウを積極的に発信中。フォロワーは現在約8,000人。

竹内 優(タケウチ マサル)

ルームクリップ株式会社 MS事業部 営業企画 マーケター

デジタル周辺機器メーカーのプロモーション企画職等を経て2019年ルームクリップ株式会社にマーケターとして入社。過去のブランドコミュニケーションやWeb/SNSマーケティング等の経験をベースに、ルームクリップのプラットフォームのユニークネスを生かした活用提案や実行を担当。2021年よりRoomClip住文化研究所研究員を兼任。

簗瀬 未来(ヤナセ ミク)

ルームクリップ株式会社 EC事業部 MDチーム マーケター

デジタルマーケティング企業での事業開発・営業支援を経て、ルームクリップ株式会社にマーケターとして入社。日本初の暮らし領域に特化したソーシャルコマース、『RoomClipショッピング』におけるBtoBマーケティング領域の立ち上げを実施。戦略から施策実行まで一貫して担当し、企業とユーザーの価値循環の最大化を支援。

ECサイトでは、商品ご購入のお客様に「サンクスメール」を送信することが一般的です。オンライン上では直接お客様にお買い上げの感謝を伝える機会がないため、お客様との関係性を構築する大切な対応の1つです。

サンクスメールは商品購入のお礼を伝えられるだけでなく、関連する商品の購入をうながしたり、口コミなどの投稿を依頼できたりと、マーケティング活動としても活用できるのも大きなポイントです。

そこで本記事では、サンクスメールを送る必要性やタイミング、サンクスメールの例文などを紹介します。サンクスメールの新規作成で迷っている方や、従来の文面を改定したい方は、ぜひ参考にしてください。

【2023年10月追記】

口コミレビュー依頼については、依頼内容や関係性によって2023年10月1日から施行された「ステマ規制」に抵触する可能性があります。本記事ではECサイト側からお客様に依頼のメールをする際、押さえておきたいポイントと例文も記載しています!

ビジネスにおいてサンクスメールを送る必要性とは

ビジネスにおいてのサンクスメールとは、商品注文時などに送るメールであり、以下のような利点があります。

- 購入者に「ありがとう」の気持ちを伝えられる

- 信頼関係の構築につながる

- メールを開封される可能性が高い

それでは、サンクスメールを送る必要性について詳しく解説します。

「ありがとう」の気持ちを伝えられる

サンクスメールは、商品購入されたお客様に対して「ありがとう」の気持ちを伝えられる重要な連絡手段です。

サンクスメールを送らなかった場合、購入者側は本当に注文が完了したかが分からず、購入店舗に対して不安に感じてしまうかもしれません。

とくにネットショップの場合はお互いの顔が見えないため、お客様に感謝の気持ちを伝えるためにも、サンクスメールを送る重要性は高いといえるでしょう。

信頼関係の構築につながる

サンクスメールは、お客様との信頼関係の構築にもつながるのが大きなメリットです。

サンクスメールはマーケティング活動の一環としても活用できます。

例えば、感謝の気持ちを伝えるのと同時に、レビュー登録のお願いをうまく伝えることで、購入者以外のユーザーにも認知される可能性があり、マーケティング効果を期待できるかもしれません。

ネットショップを運営するにあたって重要なのは、お客様との信頼関係を構築できるかどうかです。

信頼関係がなければ、リピーターになってもらえない可能性も高くなり、下手をすると低評価のレビューを書かれる可能性もあるでしょう。

逆にうまくサンクスメールを活用し、信頼関係を築けば、高評価のレビューを得られ、集客効果も期待できます。

メールを開封される可能性が高い

通常、一般的なメルマガなどの開封率は低く、15%程度とされています。

しかし、サンクスメールを送るタイミングは基本的に商品が注文された直後か、商品が到着した後が多く、警戒心がそれほど高くない傾向にあるため、開封率が高い点も大きなポイントです。

通常のメルマガと比べてサンクスメールの開封率は約90%と非常に高いため、マーケティング施策での効果が期待できます。

例えば購入商品に関連した商品をPRしたり、クーポン情報を記載したりと、集客を狙ったさまざまな行動をうながせるでしょう。

サンクスメールを送るタイミング

サンクスメールは基本的に、「商品が注文された直後」か「商品が到着した後」に送ることが一般的です。

おもな送信タイミングは以下のとおり。

| 送信タイミング | 内容 |

| 注文確認時 | 顧客が注文を完了させたタイミングで送信します。顧客にとっては注文が完了したことを確認できるため、安心して商品の到着を待てるでしょう。 |

| 入金確認時 | 注文を受けた企業が顧客からの入金を確認した後に送ります。顧客に支払い手続きが無事に完了したことを知らせることができるため、顧客の安心につながります。 |

| 発送完了時 | 商品を発送したことを知らせるメールです。顧客に商品が到着する日時や、荷物の追跡方法を知らせるだけでなく、1つの取引が完了したことを知らせる役割もあります。 |

| フォローメール | お届けした商品や取引の感想を伺うメールです。アフターフォローをしっかりするとともに取引のお礼を述べることで、顧客の満足度を高められます。 |

これらのサンクスメールを活用し、顧客対応をしっかりと行いましょう。

サンクスメールを作成・送信する時のポイント3選

サンクスメールを作成・送信する時のポイントは、以下のとおりです。

- わかりやすい件名をつける(店舗名を入れるなど)

- 注文内容の詳細を記載する

- 次の行動をうながす(CTAの設置)

ここからは、サンクスメールを作成・送信する時のポイントについて解説します。

1. わかりやすい件名をつける(店舗名を入れるなど)

サンクスメールを作成する際に開封率を少しでも上げるためには、件名をわかりやすくすることも大切です。

パソコンであれば多少長文でも件名を確認できますが、スマートフォンで確認する場合は件名が表示されなくなる可能性もあるため、20文字程度に抑えるようにしましょう。

件名は、最初にどこからのメールなのかわかるようにショップ名を記載することも大切です。

サンクスメールを送るタイミングごとに件名も調整し、送信してください。

件名の例は下記のとおりです。

| 送信タイミング | 件名 |

| 注文確認時 | 【ショップ名】ご注文内容のご確認 |

| 入金確認時 | 【ショップ名】ご入金のお礼 |

| 発送完了時 | 【ショップ名】商品発送のお知らせ |

| フォローメール | 【ショップ名】先日は商品のご購入ありがとうございました。 |

2. 注文内容の詳細を記載する

商品を購入してすぐにサンクスメールを送る場合は、注文内容を詳しく記載しましょう。

どのような商品を注文したのか詳しく記載することで、お客様が商品を間違えて購入していないかなどを確認できます。

最低でも、「注文情報の詳細」「商品の発送予定日・到着予定日」「問い合わせ先」は明記しましょう。

とくに商品に関して気になることや発送の確認、商品に問題があった時などのために問い合わせ先をわかりやすく記載することが重要です。

お客様目線でメールの内容がわかりづらくないか確認し、作成してください。

3. 次の行動をうながす

サンクスメールは商品を購入していただいたことに感謝するだけでなく、その後の行動をうながすことができるのも大きなポイントです。こういった行動喚起のことをCTA(Call To Action)といいます。

お礼の後には関連する商品のPRなどを行い、次の行動をうながしましょう。

例えば「商品レビューのお願い」、「ショップ対応へのアンケート」、「類似商品の情報」、「クーポンの配布」などの情報を提供することがおすすめです。

次の行動をうながすことでリピート率が上げられ、集客率を高めることにもつながります。

サンクスメールの例文2選

サンクスメールを送る重要性が理解できたとしても、どのような文面を書けばよいのかわからない人もいるでしょう。

しっかりと記載すべき内容が網羅された例文が分かれば、サンクスメールが作成しやすくなります。

そこでここからは、サンクスメールを作成する際に参考にしていただきたい例文をいくつか紹介します。

例文1| 商品・サービス注文後に文面

商品・サービスの注文後に届ける場合の例文は、以下のとおりです。

件名:【ショップ名】商品のご購入、誠にありがとうございました

本文

※このメールは配信専用のアドレスで自動配信にてお送りさせていただいております。

このメールアドレスに返信いただいてもご返事ができません。(自動送信の場合)

この度は『店舗名』をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

従業員一同、心より御礼申し上げます。

下記の内容でご注文を承りましたので、お知らせ致します。

■ご注文内容

ご注文日:20XX年00月00日

————————————————–

【商品番号】

【商品名】

【型番】

【金額】

————————————————–

小計:

==================================================

配送料:

————————————————–

==================================================

今回お支払い予定金額:

==================================================

■お支払い方法

代引き

※商品ご到着後、商品代金をお支払いしていただいた後にお渡しいたします。

■商品の出荷予定につきまして

※出荷準備が整いましたら、あらためて出荷予定日をご案内いたします。

■ご注文に関するお問い合わせ

お問い合わせの際には「お問い合わせ番号」または「ご注文番号」をご連絡ください。

お問い合わせ番号:【000000】または、

ご注文番号:【0000-0000-000000】をご連絡ください。

・お客様ご連絡入力フォーム

お問い合わせ・ご返信はこちらから

→問い合わせリンク

■商品手配状況・入荷予定・について

・発送指定日:〇〇年〇月〇日

・配送指定時刻:〇〇時〜〇〇時

下記URLからご確認いただけます。

→手配状況・入荷予定への確認リンク

ご注文いただきました内容は、以下のとおりでございますのでご確認くださいませ。

———————————————————————————————–

■ご注意:

このEメールは配信専用となっております。

このメールアドレスにご返信いただいてもご返事ができません。

———————————————————————————————–

この度は当店の商品をご注文いただき、誠にありがとうございました。

従業員一同、あらためて御礼申し上げます。

今後とも【店舗名】を何卒よろしくお願いいたします。

→https://××××.com/(ホームページリンク)

今回の取引に関してアンケートを実施しております。下記フォームよりぜひご意見をお寄せください。

→アンケートフォームはこちらから

———————————————————————————————–

============================================================

もし、このようなご購入の手続きをした覚えがない場合は、大変お手数ですが、このメールの全文と<購入手続きをした覚えがない>旨を必ず一文添えていただき「 メールアドレス」に送付ください。

============================================================

例文2| レビュー記載の依頼を含む文面

次に、レビュー記載の依頼をする例文を紹介します。

ここで注意したいのは、レビュー依頼時に「よい評価をしてくれたらポイント付与します!」などとレビュー内容を誘導することをしてしまうと、2023年10月1日から施行された「ステマ規制」にひっかかり、景品表示法違反になりかねないということです。(消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準)

あくまでレビューはお客様の正直な感想・フィードバックをいただく場であることを忘れず、もしマイナスのレビューが合った場合にも、今後の商品・サービスの改善に生かしていきましょう!

件名:【ショップ名】先日は誠にありがとうございました

本文

〇〇様

先日は【商品名】をご購入いただき、誠にありがとうございました。

このたび、お買い上げいただいた商品ですが、無事にお手元に届きましたでしょうか?

商品が届いておりましたら、使用された感想などを評価していただけますと幸いです。

お客様のお声をいただくことが私たちの何よりの励みとなります。

ぜひ下記フォームより、〇〇様の当店・商品に関するご感想をお寄せください。

↓↓当店・商品のレビューはこちらより↓↓

https://〇〇〇.com/

皆さまのお声を元に更なる商品、サービスの改善に励んでまいります。

新商品やセール情報などは、当店ホームページやSNSでも発信中しております。そちらもぜひチェックしてみてくださると幸いです。

今後も当店のご愛顧のほど、ぜひともよろしくお願いいたします。

─────────────────────────

会社名

〇〇部 名前

〒000-0000 〇〇〇〇

TEL:000-0000-0000 FAX: 000-0000-0000

Email:××××××@××××.com

URL: https://××××.com/

─────────────────────────

サンクスメールの自動送信も!業務効率化なら「ネクストエンジン」

ここまで、サンクスメールについて解説しましたが、どれだけよいサンクスメールを作成できたとしても、毎回手動で送信するのは手間がかかりますよね。

そのようなときは、サンクスメールの自動送信化がおすすめです。

受注管理や在庫管理など、EC運営の効率化・自動化をサポートするEC一元管理システム「ネクストエンジン」なら、メールの自動送信機能も搭載しています。

ネクストエンジンを活用してEC業務の運用効率化を

日々のEC運営は、業務が多岐にわたり、「あれもやらなくては、これもやらなくては」と慢性的なリソース不足に悩まされることが多いのではないでしょうか。

その結果、新商品の企画・開発や、販売促進活動といったクリエイティブ業務に割ける時間が少なくなってしまいます。

しかし、ネクストエンジンなら、受注管理や在庫管理といった日々の管理業務の自動化・効率化ができるため、クリエイティブ業務などに割く時間を増やすことができます。

ネクストエンジンのおもな機能は以下のとおり

など

自動化することによってヒューマンエラーを最小限に減らすこともでき、教育や引き継ぎコストも減らせるのがポイントです。

「ネクストエンジン」が提供するメール自動送信機能

ネクストエンジンで提供しているメール自動送信機能は、利便性が高いのも特徴です。

おもに以下4つのメールを自動送信できます。

- サンクスメール

- 発送予定メール

- 発送連絡メール

- フォローメール

注文内容や商品ごとにタグによるメッセージの自動挿入ができ、店舗ごとに各メールを作成できるため、スムーズにメール作成を行えます。

署名や送信元のメールアドレスも店舗ごとに変更することも可能です。特定のお客様にのみ、テンプレートを使ったメールも送信できるため、サンクスメールを送信する業務を効率化できるでしょう。

ネクストエンジンについてさらに詳しく知りたい方は、以下より資料をご気軽にダウンロードください。

まとめ:サンクスメールをうまく活用し、お客様と良好な関係を築こう

ネットショップを運営する際には、お客様と良好な関係を築くためにサンクスメールをうまく活用することがポイントです。

商品を購入した時や入金が確認できた時、商品を発送した時など、さまざまなタイミングでサンクスメールを送信することで、その後の行動をうながすこともできます。

口コミを書いてもらったり、取引の感想を答えてもらったりと、その後の業務改善につながるためのアプローチも可能です。

集客率アップやリピート率アップなども見込めるため、ぜひサンクスメールをうまく活用してみてください。

なお、サンクスメール以外にも、配送遅延時のお詫びメールやカゴ落ちメールなど、EC運営で必要なメールのテンプレートを集めた資料を作成しました!以下から無料でダウンロードできますので、日々の業務にお役立てください。

ECサイトを効率よく運営するためには、「一元管理システム」の導入がおすすめです。

しかし、EC一元管理システムにもさまざまな種類があり、どのシステムを選べばよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、EC一元管理システムの料金相場を説明しながら、注目されている8つの一元管理システムの料金形態を比較していきます。

比較するポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

EC一元管理システムの料金相場はどのくらい?

EC一元管理システムの料金には幅があり、目的やサービスの種類によっても費用が異なります。

料金相場は下記のとおりです。

| 初期費用 | 0円~50,000円 |

| 基本料金 | 5,000円~25,000円 |

| 従量課金 | 定額制・商品点数・受注件数・サイト数などで変動 |

初期費用は0円の場合もありますが、システムによって10,000円から50,000円など費用が発生します。

月額基本料金は5,000円〜25,000円までと幅広いです。

割安な価格設定の場合、使用できる件数が少なめに設定されており、従量制で追加料金が発生する場合があります。

そのため、導入したい一元管理システムの料金形態をしっかりと把握していないと、想像以上に料金がかかってしまうこともあるでしょう。

自社の状況を把握した上で、必要なサービスを利用できるように、費用形態をしっかりと把握し、比較・検討してください。

EC一元管理システムの料金設定はさまざま|比較する際のポイントは?

EC一元管理システムの料金設定はさまざまです。

比較する際のポイントを以下の2つに分けて解説していきます。

- 自社にとってお得な料金設定か?

- 料金と機能とのバランスはどうか?

自社にとってお得な料金設定か?

まず、EC一元管理システムを比較する際には、自社にとってお得な料金設定かどうかを調べましょう。

商品点数、受注件数、サイト数によって適している一元管理システムは異なります。

受注件数や商品点数が多い場合は、定額制の一元管理システムがおすすめです。

アマゾンや楽天などに複数出店しており、サイト数(店舗数)が多い場合では、使用できるサイト数(店舗数)に対して費用がお得な一元管理システムを選ぶとよいでしょう。

料金と機能とのバランスはどうか?

EC一元管理システムを探す際に、できれば低価格で機能が充実したサービスを選びたいと考えている方は多いのではないでしょうか。

低価格で魅力的なサービスをみつけたとしても、自社に必要な機能が不足していては意味がありません。

逆に不要な機能が含まれており、必要以上に費用がかかっているケースもあるため、機能についてもしっかりと確認する必要があります。

必要な機能を利用できることを第一に、料金と機能のバランスがとれた一元管理システムを選んでみてはいかがでしょうか。

EC一元管理システムごとの機能については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

関連記事:「一元管理システム8社を機能面から比較!比較する際のポイントも解説」

注目の8つのEC一元管理システム|料金体系を比較

それでは、EC一元管理システムの料金形態はどうなっているのでしょうか。注目されている以下8つのシステムの料金形態を比較していきます。

- ネクストエンジン

- TEMPOSTAR(テンポスター)

- CROSS MALL(クロスモール)

- アシスト店長

- GoQ System(ゴクーシステム)

- 助ネコ(スケネコ)

- クロスマ

- ロジレス

※本記事は2025年5月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

1.ネクストエンジン

1-1.初期費用0円|月額基本料金+従量課金制(受注件数)

ネクストエンジンの料金体系は下記のとおりです。

- 初期費用0円

- 月額基本料金3,000円(税抜)

- 受注件数に応じた従量課金制

シンプルでわかりやすい料金設定で、店舗数・商品点数による追加費用もありません。

月額基本料金には受注件数200件までの料金が含まれています。

200件を超えた場合は下記の単価で追加料金が必要です。

| 受注件数 | 単価 |

| 201〜400件 | 35円/1件 |

| 401〜1,000件 | 30円/1件 |

| 1,001〜3,000件 | 25円/1件 |

| 3,001〜5,000件 | 20円/1件 |

| 5,001〜7,000件 | 15円/1件 |

| 7,001〜10,000件 | 10円/1件 |

| 10,001件~ | 5円/1件 |

受注件数が増えれば増えるほど従量課金単価が割安です。

そのほか、有料アプリを利用している場合はアプリ利用料、契約から1年経過後から毎年契約月に年間保守費用15,000円(税抜)が必要となります。

♦料金シミュレーション例

【受注件数 1,000件までの場合】

| (月額基本料金)3,000円+(従量課金)25,000円=(月額費用)28,000円 |

【内訳】

- 受注件数200件まで3,000円

- 従量課金:201~400件→1件35円、401~1,000件→1件30円

- 200件×35円=7,000円(201~400件の分)

- 600件×30円=18,000円(401~1,000件の分)

1-2.お得に使えるのはこんな会社

ネクストエンジンはシンプルな料金設定が特徴で、機能面も充実しています。

EC運営において必要となる業務の多くをカバーできる機能を取り揃えており、導入後の機能拡張も可能なため、必要な機能を必要になったタイミングで導入できる点が魅力といえます。

ネクストエンジンのおもな機能は下記のとおりです。

- 受注管理

- 在庫管理

- 商品登録

- 決済サービス連携

- 送り状発行システム連携

- 倉庫連携

- POS連携

- メール送信対応

- 発注、仕入管理

など

導入前には不要と判断した機能でも、使用していく過程で必要だと気付くケースもあるでしょう。

そのような場合に機能を追加できるため、事業規模の拡大にあわせて機能を増やしたいと考える事業者にもおすすめです。

2.TEMPOSTAR(テンポスター)

2-1.初期費用0円|月額基本料金+従量課金制(受注件数)

TEMPOSTAR(テンポスター)の基本的なプランの料金体系は、下記のとおりです。

- 初期費用0円

- 月額基本料金11,000円(税込)から

- 商品数と受注数による従量課金制

従量課金の単価は下記のとおり。

※受注課金は従量プランと定額プランの2つから選べます。

<商品課金>

| 商品登録数 | 月額費用(税込) |

| 1~2,000点 | 2,200円 |

| 2,001~5,000点 | 8,250円 |

| 5,001~10,000点 | 16,500円 |

| 10,001〜20,000点 | 33,000円 |

| 20,001点〜 | 10,000点ごとに+16,500円 |

<受注課金-①従量プラン>

| 月額受注件数 | 月額費用(税込) |

| 1~600件 | 27.5円/件 |

| 601~2,000件 | 22円/件 |

| 2,001~10,000件 | 11円/件 |

| 10,001件〜 | 5.5円/件 |

<受注課金-②定額プラン>

| 月額受注件数 | 月額費用(税込) |

| 1~3,000件 | 55,000円 |

| 3,001~5,000件 | 77,000円 |

| 5,001~10,000件 | 110,000円 |

| 10,000件ごとに | +55,000円 |

店舗数による追加課金がないため、何店舗運営しても追加費用がかかりません。

♦料金シミュレーション例(税込)

【従量プラン、商品点数1,000点、受注件数1,500件(初月の場合)】

| (商品課金)2,200円+(件数課金)36,300円+(月額基本料金)0円=(月額費用)38,500円 |

【内訳】

件数課金

600件×27.5円=16,500円

900件×22.0円=19,800円

2-2.お得に使えるのはこんな会社

TEMPOSTARは店舗数による課金がないため、店舗数が多い会社におすすめです。

また、受注課金は2つのプランから受注数にあわせて選択できます。

受注数が月によって大きく変動する会社は①従量プラン、毎月一定の受注が見込める会社は②定額プランを選ぶとよいでしょう。登録後はすべての機能が試せる30日間の無料お試しがあります。

3.CROSS MALL(クロスモール)

3-1.初期費用0円|月額基本料金固定

CROSS MALL(クロスモール)の料金体系は下記のとおりです。

- 初期費用無料

- 月額基本料金10,000円から

商品点数と出店店舗数によってプランが変わるため、受注件数は関係なく、毎月固定の金額で利用可能です。

CROSS MALLのプラン内容は下記のとおりです。

<初期費用0円プラン>

| 月額費用(税抜) | 商品点数 | |

| プラン1000 | 10,000円×サイト数 | 1,000点まで |

| プラン3000 | 15,000円×サイト数 | 3,000点まで |

| プラン5000 | 20,000円×サイト数 | 5,000点まで |

| プラン15000 | 25,000円×サイト数 | 15,000点まで |

♦料金シミュレーション例(税抜)

【2店舗運営で商品点数2,000点の場合】

| プラン3000:(基本料)15,000円×2店舗=(月額費用)30,000円 |

3-2.お得に使えるのはこんな会社

CROSS MALLは導入時に専属の担当者が1人付き、立ち上げから稼働までのサポートを行っています。

別途料金が発生しますが、オプションで訪問サポートも行っているようです。いざというときに相談できると安心ですよね。

システム管理などに不安を感じる方におすすめのシステムといえるため、利用を検討してみてはいかがでしょうか。

4.アシスト店長

4-1.初期費用あり|月額基本料金+従量課金制(受注件数)

アシスト店長はサーバーの種類によって初期費用が変わります。

アシスト店長のプラン内容は下記のとおりです。

【受注管理機能 共用サーバープラン】

| 初期費用 | 50,000円 |

| 月額基本費用 | 25,000円※受注件数1,000件まで |

| 受注件数による従量課金 | 1,001件〜:20円/件 3,001件〜:15円/件 5,001件〜:要問合せ |

【受注管理機能 専用サーバープラン】

| 月額費用 | 200,000円 |

| 月額基本費用 | 100,000円※受注件数5,500〜30,000件まで |

※受注件数が30,000件を超える場合は、要問合せ

【在庫管理機能】

| 月額費用 | 30,000円 |

| 月額基本費用 | 20,000円(~1,000件/SKU数まで) 30,000円(~5,000件/SKU数まで) |

※5,001件以上は要問合せ

4-2.お得に使えるのはこんな会社

アシスト店長はオプションが豊富です。

おもなオプションは下記のとおり。

- 初期設定代行

- 後払い一体型帳票出力オプション

- 分析ツール

- 楽天レビュー取込

- 入金消込機能

など。

オプション機能を活用することで、自社の要望に沿った内容でシステム運用することが可能です。

オプションを導入する分費用はかかりますが、必要な機能のみ契約できるため、無駄な出費を削減できます。

一元管理システムで特定の機能をオプションで追加したい方は利用を検討してみてください。

5.GoQ System(ゴクーシステム)

5-1.初期費用あり|基本料金固定|従量課金なし

GoQ System(ゴクーシステム)は受注管理・売上管理・初期費用・運用サポートが利用できる「受注管理プラン」など、5つのプランが用意されています。

プラン内容は下記のとおりです。

| プラン内容 | 初期費用 | 月額費用 |

| フリープラン | 0円 | 0円 |

| 受注管理プラン | 30,000円 | 15,000円 |

| 受注・在庫連携管理プラン | 40,000円 | 29,800円 |

| 受注・商品・在庫連携管理プラン | 50,000円 | 44,800円 |

| 受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン | 100,000円 | 64,800円 |

フリープランの対象は新規の方のみで、受注件数100件/月、受注金額50万円までなど制限が多いため、ECをはじめたばかりの方など受注件数の少ない方向きです。

詳しい費用については、公式サイトでシミュレーションできるため、活用してみてください。

5-2.お得に使えるのはこんな会社

GoQ Systemは注文数が増えても金額が変わらない「定額制」を取り入れている一元管理システムです。

売り上げが急に伸びる可能性のある成長期の会社や、毎月の費用を固定したいという会社におすすめのシステムといえるでしょう。

6.助ネコ(スケネコ)

6-1.初期費用+月額基本料金+従量課金制(その他件数)

助ネコのおもな価格プランは下記4つの機能ごとに用意されています。

- 受注管理

- 商品登録

- 在庫管理

- 発注管理

そのため、業務ごとにプランを変更できるため、柔軟にプランを組むことができ、無駄な費用を抑えられます。

それぞれのプラン内容は下記のとおりです。※表示価格はすべて税別

| 料金 | 初期費用: ・メインシステム(受注管理、在庫管理、商品登録、発注管理)単体で契約:30,000円 ・追加でシステムを契約の場合、1システムごとに追加で10,000円 月額基本料金: 【受注管理】 ・Lite:2,100円+従量課金制 ・ベーシック版(月契約):21,000円+従量課金制(単体サイト連携は15,750円) ・ベーシック版(年契約):42,000円+従量課金制 ・Plus:84,000円 【在庫管理】 ・単体契約:月額21,000円 ・オプション契約(受注管理ベーシックまたはPlusとセット):月額15,750円 【商品登録】 ・Sプラン:月額10,500円(登録件数1,000件まで) ・Mプラン:月額15,750円(登録件数5,000件まで。5,001件以上は1件につき1円の従量課金、最大30,000件まで) ・Lプラン:登録件数30,001件以上は別途見積もり 【発注管理】 ・単体契約:月額15,750円 ・オプション契約(受注管理ベーシックまたはPlusとセット):月額5,250円 |

| 無料お試し期間 | 30日 |

♦料金シミュレーション例

【受注管理ベーシック版 連携2モール 受注件数 1,000件までの場合】

| (月額基本料金)21,000円+(件数課金)10,500円=(月額料金)31,500円 |

【内訳】

基本料金は300件まで

従量課金:1件15円

15円×700件=10,500円

6-2.お得に使えるのはこんな会社

上記でも記載しているとおり、助ネコは必要な機能ごとにプランを設定できるため、受注管理のみや、在庫管理のみ使って、費用を調整したい企業におすすめです。

7.Crossma(クロスマ)

7-1.初期費用+月額基本料金+従量課金制(その他件数)

クロスマの料金体系は、下記のとおりです。

| 料金 | 【基本プラン】※1,000SKUまで。それ以上は追加オプションが必要。 初期費用:30,000円 月額費用:14,800円 |

| 無料お試し期間 | なし |

月額費用は固定で、モール数に合わせて初期費用が変わるといったシンプルな料金プランが特徴です。

1000SKUまで従量課金はなく、上記の金額で利用できます。

商品登録数を増やしたいときは1,000SKU単位、追加料金10,000円で商品登録数を追加できます。

7-2.お得に使えるのはこんな会社

クロスマはAmazonを中心にEC運営する事業者向けの一元管理システムです。

対応連携モールは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング、au PAY マーケット、メルカリShops、Qoo10に限られますが、主要モールを中心に展開したい事業者には十分といえます。

なお、公式サイトでも現在Amazonで売り上げが月200万以上の店舗が推奨とされています。

8.LOGILESS(ロジレス)

8-1.初期費用+月額基本料金+従量課金制(その他件数)

ロジレスの料金体系は下記のとおりです。

- 月額基本料金20,000円(税抜)

- 従量課金

初期費用がかからず、シンプルな料金設定が特徴です。

従量課金の料金設定は下記となります。

| 月間出荷数 | 単価 |

| 501〜5,000件 | 20円/件 |

| 5,001〜10,000件 | 10円/件 |

| 10,001〜15,000件 | 6円/件 |

| 15,001〜20,000件 | 4円/件 |

| 20,001件〜 | 2円/件 |

♦料金シミュレーション例

【出荷件数 1,000件の場合】

| (月額基本料金)20,000円+(従量課金)10,000円=(月額料金)30,000円 |

【内訳】

基本料金は500件まで

件数課金:1件20円

20円×500件=10,000円

8-2.お得に使えるのはこんな会社

「ロジレス」は受注管理システム(OMS)と倉庫管理システム(WMS)が一体化した、EC自動出荷システムです。

EC事業者と倉庫事業者が一つのシステムを利用するため、受注から出荷までを自動化できます。

出荷数が多ければ多いほど1件あたりの課金も少なくなるため、月数百件~数千件以上の受注がある中規模以上の事業者が向いています。また、ロジレスと提携しているWMS倉庫と連携することで出荷業務が自動化できるため、現在外部の倉庫を活用しているもしくは検討中の事業者にとってメリットが大きいシステムといえるでしょう。

EC一元管理システムを導入する際に費用以外に注目したいポイントは?

EC一元管理システムを導入する際は、料金のほかに以下のポイントも比較することが大切です。

<比較するポイント>

- 無料体験ができるか

- 自社の課題を解決できる機能があるか

- 連携先が豊富か

EC一元管理システムを導入する上で無料体験が可能かどうかは見逃せないポイントです。

実際に使用してみると、操作方法が難しかったり機能がイメージと違ったりすることもあり、導入を後悔することもあるかもしれません。

導入後のミスマッチを防ぐためにも、無料体験が用意されているシステムを選ぶようにしましょう。

また、導入する機能でヒューマンエラーを防げるだけでなく、EC運用コストが削減できるかを見極めることも大切です。

自社の課題を解決できる機能を備えており、自動化などの効率化ができるかもシステム選びの基準にすることをおすすめします。

さらには、連携先の確認も必要です。EC一元管理システムを導入したものの、自社の基幹システムなどと連携できなければ思うような効率化は見込めません。

充分にEC運営コストを効率化するためにも、自社が他に管理しているシステムなどと連携ができるかも忘れずに確認してください。

連携先については以下の記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

関連記事:「一元管理システムの連携先の確認は必須!人気8サービスの連携先を紹介」

またEC一元管理システム選びで悩んでいる企業のために、システム導入を成功させるためのポイントなどをまとめた資料は下記からダウンロードできますので、お気軽にご活用ください。

従量課金制でメリットの多いEC一元管理システム「ネクストエンジン」

「ネクストエンジン」はシンプルでわかりやすい料金設定・従量課金制を取り入れたEC一元管理システムです。

ネクストエンジンのメリットは以下のとおり。

- 初期費用0円

- 月額基本料金3,000円(税抜)

- 受注件数に応じて課金するため無駄がない

- 店舗数・商品点数による追加費用なし

従量課金制で店舗数などでも費用が変動しないなどメリットが多いのが特徴です。

実際に導入されたEC事業者様からは「以前使用していた一元管理システムは、店舗数を増やすと売上が変わらなくても月額料金が増えてしまうことが課題でした。ネクストエンジンにリプレイスしたことで、売上高に対する月額費用の比率は、かなり下がりました」とのお声をいただいています。

機能が豊富で拡張性にも優れているため、自社が抱える課題に対応しやすく、事業規模が大きくなっても柔軟に対応できます。ご興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。

まとめ:EC一元管理システムの料金は「自社の受注件数など」を考慮して検討するのがおすすめ

EC一元管理システムの料金は、各社の料金体系を見てわかるように受注件数により大きな差があります。

受注件数によってお得なシステムが異なるため、自社の受注件数を考慮して、自社にとってコストパフォーマンスがよいところに見積依頼をしてみましょう。

業務効率化に欠かせない一元管理システム。

理想のEC運営を行うために、EC一元管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

EC業務の効率を高めるためのシステムとして使用されているのが、一元管理システムです。

一元管理システムを上手に活用すれば、EC運営に関わるさまざまな情報をまとめて管理できるようになります。

ただ、一元管理システムといってもサービス数は多く、それぞれ機能面の違いがあります。そのため、本当に自社の課題に合ったシステムを選ばなければいけません。

そこで本記事では、一元管理システムの機能に重点を置き、複数のシステムを比較します。

これから一元管理システムの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

一元管理システムの「機能面」を比較・選定する際のポイント2つ

一元管理システムを「機能面」に注目して選定するための比較ポイントについて解説します。

充分な比較をせずに一元管理システムを導入してしまうと、自社が必要な機能をカバーしていないことが導入後に発覚しかねません。後悔しないシステム導入のためにも、以下でご紹介する比較ポイントを押さえ、自社に合った一元管理システム選びの参考にしてみてください。

1.自社にとって必要な機能を整理しておく

一元管理システムを導入するうえで、まずは自社にとってどのような機能が必要になるのか整理しておくことが大切です。

例えば、一般的なECサイトの一元管理システムであれば、受注や在庫の管理・商品登録などの機能を備えており、楽天市場やAmazonに自社ECサイトといったECサイトごとの煩雑なデータ管理が、1つの管理画面で一元管理でできるようになります。

システムで管理することで、ヒューマンエラーなどのトラブルを抑えることもできるでしょう。

会社によって必要な機能は違うため、まずは課題を整理し、必要な機能を洗いだすことをおすすめします。

2.プラスアルファで効率化できる付加機能があるか

自社にとってメイン業務で必要になる機能以外にも、あるとより作業の効率化につながるような付加機能の有無も必ず確認しておきましょう。

今すぐには使わない機能でも、近い将来、事業を拡大するなかで必要になりそうなものはありませんか? 今後を予測し、必要な機能と不要な機能を整理してみてください。

付加機能はサービスによっても変わるため、複数の一元管理システムの機能を比べてみてください。お試しの無料体験などができれば、使い勝手などの操作感もぜひ確認しておきましょう。

一元管理システムのおすすめ8つを機能で比較

一元管理システムにも各社さまざまな特徴があります。

そのなかからおすすめの8つを選びました! どのような違いがあるのか、機能面や各社の特徴を比較していきましょう。

※本記事は2025年5月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

1.ネクストエンジン

1-1.機能を一目で把握できる一覧表

ネクストエンジンが保有するおもな機能は、下記のとおりです。

| 受注管理 | 全店舗分の受注を一元管理可能。対応モール・カート数も業界最大級。また、電話やFAXなどのオフライン注文にも対応。 |

| 在庫管理 | 店舗間の在庫を、365日24時間自動連携することが可能。在庫数調整のために各EC店舗を行き来する必要がなく、キャンセルや返品、交換や不良品の交換などによる在庫変動にも対応。 |

| 商品登録 | 各EC店舗によって仕様が異なる商品ページの登録・更新・修正が一括操作で行える。 |

| 決済サービス連携 | さまざまな決済システムと連携して、入金確認などの手間を効率化できる。 |

| 送り状発行 システム連携 | 佐川、ヤマト、郵便などのさまざまな送り状システムに対応しているため、送り状作成作業も効率化! |

| 倉庫連携 | さまざまな倉庫・WMSに対応。倉庫・WMSと連携することで、出荷指示や入庫による在庫数調整も自動化でき、業務がずっとラクに。 |

| POS連携 | 実店舗とEC店舗の在庫を自動で連携、在庫管理がスムーズに。 |

| 基幹システム連携 | CSVデータ連携もしくはアプリ連携で、すでにご利用中の販売管理システムや売上管理システムなどの基幹システムとの連携が可能。 |

| メール送信 | サンクスメールや発送予定メール、フォローメールなどを自動送信できる。 |

| 発注・仕入 | 在庫数に応じて自動で発注量を計算するため、仕入処理を効率化できる。 |

| アプリによるカスタマイズ | アプリ機能で機能追加が可能。オリジナルアプリも開発でき、柔軟に機能拡張ができる。 |

1-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

ネクストエンジンのサービスは、ECサイトを現在複数運営している事業者から、これからECをはじめたい事業者まで幅広い事業者におすすめです。

ECサイトの管理で必要な業務を自動化することで、業務負担を減らすことができ、効率化を行えます。

ネクストエンジンは、ECの現場より生まれたシステムです。そのため、「EC現場で本当に必要な痒い所に手が届く」機能を搭載しているのも特徴です。アプリなどを利用した機能拡張もしやすく、EC運営の環境が変化してもシステムを変更することなく使い続けることができます。

実際に導入した店舗で186%の成長率を達成※するなど、確かな実績のある一元管理システムです。※ 当社調べ(2020YoY)

| 料金 | 月額3,000円+従量課金制 |

| 無料お試し期間 | 30日(無料体験申込はこちらから) |

| 公式サイト | https://next-engine.net/ |

2.アシスト店長

2-1.機能を一目で把握できる一覧表

アシスト店長が保有する機能は下記のとおりです。

| 受注管理 | 楽天、Yahoo!、Amazonなどの各モールやカートと提携しているので、入力作業の簡素化が可能。受注ステータスの自動進行にも対応。 |

| 顧客管理 | 購入履歴の確認や、フラグ付け、メモを残しての管理などを行える。モールをまたいだ購入回数のカウントも可能で名前と電話番号が一致すると同一顧客として受注が取り込まれる。 |

| 分析機能 | 店舗別の売上集計や商品別集計、キャンセル理由別集計などができ、データをもとに分析が可能。 |

| 発送処理 | 出荷に必要な帳票類の印刷がまとめて出力可能。 |

| メール送信 | メールの自動差し込み機能あり。購入条件や顧客条件に応じてメールの送信内容を自動変更でき、新規顧客とリピーターなどで違ったアプローチも可能。 |

| 在庫管理 | アシストIDで紐づけするため、店舗ごとにことなる商品コードを合わせる必要がなく、店舗間による在庫の確認がしやすくなり、在庫状況の自動反映が可能。 |

2-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

顧客をリピーターとして育てたい事業者や、受注や在庫の管理、顧客対応などの人件費をできるだけ削減したいと考えている事業者にも向いています。

受注から発送まですべての作業が一元管理できること、自動化・効率化できることも特徴です。

| 料金 | 【受注管理機能 共用サーバープラン】 初期費用:50,000円 月額基本費用:25,000円+従量課金制 【受注管理機能 専用サーバープラン】 初期費用:200,000円 月額基本費用:100,000円 【在庫管理機能】 初期費用:30,000円 月額基本費用:20,000円(~1,000件/SKU数)、30,000円(~5,000件SKU数) |

| 無料お試し期間 | 15日 |

3.助ネコ(スケネコ)

3-1.機能を一目で把握できる一覧表

助ネコが保有する機能は、下記のとおりです。

| 受注管理 | 複数のネットショップの受注管理をまとめて効率化することが可能。 |

| 発注管理 | 発注書の発行や入荷管理、データ入力などに対応できる。 |

| Web領収書 | Web上で簡単にPDFの領収書が発行できる。手書きや印紙などの手間もなくなるため時間の効率化にも便利。 |

| 商品登録 | 商品一括出品管理システムを導入、商品登録作業をまとめて効率化できる。新規で出店するときなどの作業効率も良くなるため便利。 |

| 送り状 | 注文データを各運送システム用データに自動で変換し、送り状を発行することが可能。※受注管理機能プランに含まれる |

| 在庫管理 | 複数店舗の在庫を一括管理。在庫切れ前にお知らせしてくれる。 |

| アプリ | スマホで売り上げ状況の確認や、バーコードの読み取り機能などのアプリがある。 |

3-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

複数のECサイトを運営しており、管理を一括で行いたい事業者におすすめのサービスです。

クラウド型になるため、場所を選ばずに管理でき、通販サイトと実店舗の在庫管理なども一緒に行えます。

また発送伝票の対応も幅が広いため、発注作業の効率化も行えるでしょう。サポート満足度も高いため、初めて一元管理システムを導入する事業者にもおすすめといえるでしょう。

| 料金 | 初期費用: ・メインシステム(受注管理、在庫管理、商品登録、発注管理)単体で契約:30,000円 ・追加でシステムを契約の場合、1システムごとに追加で10,000円 月額基本料金: 【受注管理】 ・Lite:2,100円+従量課金制 ・ベーシック版(月契約):21,000円+従量課金制(単体サイト連携は15,750円) ・ベーシック版(年契約):42,000円+従量課金制 ・Plus:84,000円 【在庫管理】 ・単体契約:月額21,000円 ・オプション契約(受注管理ベーシックまたはPlusとセット):月額15,750円 【商品登録】 ・Sプラン:月額10,500円(登録件数1,000件まで) ・Mプラン:月額15,750円(登録件数5,000件まで。5,001件以上は1件につき1円の従量課金、最大30,000件まで) ・Lプラン:登録件数30,001件以上は別途見積もり 【発注管理】 ・単体契約:月額15,750円 ・オプション契約(受注管理ベーシックまたはPlusとセット):月額5,250円 |

| 無料お試し期間 | 30日 |

4.TEMPOSTAR(テンポスター)

4-1.機能を一目で把握できる一覧表

TEMPOSTARが保有する機能は、下記のとおりです。

| 受注管理 | 複数のネットショップや、受注情報の管理、各種メールの配信などを行なう。帳簿の出力などもすべて一元化可能。送り状発行システムにも対応しており、一括処理ができる。 |

| 在庫管理 | 複数のネットショップの在庫を一元管理。店舗ごとの在庫数の調整と機会損失の問題を一気に解消できる。 |

| 商品管理 | 複数のネットショップの商品情報を一元管理するため、一度の編集で複数店舗への商品情報を一括反映できる。イベントの予約機能もあるので更新を忘れないよう対策することが可能。商品の新規追加や編集、削除などの一通りの機能にも対応している。 |

| 外部連携 | ヤマト運輸や楽天など、さまざまな物流システムと連携が可能。決済方法の幅も広く、後払いなども選択できる。 |

4-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

事業の拡大予定があり、規模に合わせてサービスをカスタマイズして長く使いたいと考えている事業者におすすめです。

ASPではありますが個別の要望にも応えてくれ、カスタマイズにも柔軟に対応しています。

また、サポート体制もしっかりとしているため、困ったときは気軽に相談しやすいのもポイントです。

対応しているモールの幅も広く、外部連携の幅も広い点が特徴といえるでしょう。

| 料金 | 初期費用:0円 月額基本費用: 【スタータープラン】 1,650円(税込)※2店舗まで。受注件数~200件。サポートはメールのみ 【スタンダードプラン】 11,000円(税込)〜(+定額プランもしくは従量課金プランを選択する) 【カスタマイズプラン】 要問合せ |

| 無料お試し期間 | 30日 |

5.CROSS MALL(クロスモール)

5-1.機能を一目で把握できる一覧表

CROSS MALLが保有する機能は、下記のとおりです。

| 在庫管理 | 在庫の自動更新が可能。在庫数の振り分けの自動化もできる。 |

| 商品登録 | 商品ページの作成を簡単にできる。画像の取り込みも一括取り込み・登録が可能 |

| 商品複製 | 複数のショップに商品を登録する際に、登録情報の項目ごとに複製できる。 |

| 受注管理 | 複数のショップでの受注処理を一元化することが可能。ショップごとに注文ステータス管理もできる。 |

| 受注処理自動化 | 注文ステータスを自動で振り分けてくれる。 |

| 発注・仕入管理 | 複数のショップの在庫情報を、一元管理できる。 |

| セット品管理 | セット品の情報を登録しておくことで、在庫情報などを自動管理してくれる。 |

| 注文分析 | 複数のショップでの売上データなどを簡単に調べられるため、分析業務の効率化が可能。 |

| 実店舗・卸との連動 | POSシステムとの連動で、実店舗での販売時に自動で各ショップの在庫を更新できる。ネットショップに加えて卸販売も合わせて管理可能。 |

5-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

CROSS MALLは、各モールの仕様変更やセキュリティ対策などを外注したい事業者におすすめです。

定期的にシステムの更新がされるため、モールの仕様変更などが発生しても早急に対応してくれます。

受注処理など運用面の自動化も行えるため、業務効率化を目指せます。

また、専属チームにサポートしてもらえるので、導入してから運営までのサポートも充実しており、わからないことがあれば質問しやすい環境でEC業務を行えるでしょう。

| 料金 | 初期費用:0円 月額費用(商品点数の制限あり) プラン1000:10,000円×サイト数 ※商品点数1,000点まで プラン3000:15,000円×サイト数 ※商品点数3,000点まで プラン5000:20,000円×サイト数 ※商品点数5,000点まで プラン15000:25,000円×サイト数 ※商品点数15,000点まで |

| 無料お試し期間 | 1日(電話解説付きオンラインデモ無料体験) |

6.GoQ System(ゴクーシステム)

6-1.機能を一目で把握できる一覧表

GoQ Systemが保有する機能は、下記のとおりです。

| 受注管理 | 受注データの管理や、ステータスの更新、注文商品ごとに分割することなどが可能。また、送り状の出力、後払いの管理、領収書などの支払いに関することも管理できる。 |

| 在庫連携 | 複数の店舗で共有し、在庫状況を管理できる。操作マニュアルや、各モールへの反映履歴なども確認することが可能。セット商品の登録などにも対応できる。 |

| 商品管理 | 商品の新規登録や複製などの一括管理・変更を行える。商品の検索はもちろん、データの出力や取り込み、削除、画像管理なども対応可能。 |

| 物流管理 | 入荷情報の管理や、ピッキングから出荷までの自動手配ができる。 |

| 売上管理 | 売上の詳細を確認でき、収支管理を行える。CSVのダウンロードや、クレジットカードの照合、レポートなどの発行が可能。 |

6-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

GoQ Systemは、EC業務が拡大し、注文数が増えても定額で運営したい事業者におすすめです。定額制のため注文数が増えても金額は変わりません。

初期設定も簡単にできるため、EC運営初心者の事業者や、初めて一元管理システムを導入する事業者にもおすすめです。3〜4モールの設定作業が最短40分ほどで完了します。

最低利用期間も3ヵ月のため、お試しに一元管理システムを使用してみたい事業者にもおすすめといえるでしょう。

| 料金 | 【フリープラン】 ※新規のみの対象。受注件数100件/月、受注金額50万円までなどの機能制限あり。 初期費用:0円 月額費用:0円 【受注管理プラン】 初期費用:30,000円 月額費用:15,000円 【受注・在庫連携管理プラン】 初期費用:40,000円 月額費用:29,800円 【受注・商品・在庫連携管理プラン】 初期費用:50,000円 月額費用:44,800円 【受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン】 初期費用:100,000円 月額費用:64,800円 |

| 無料お試し期間 | 20日 |

7.Crossma(クロスマ)

7-1.機能を一目で把握できる一覧表

| 出品業務 | Amazonに商品を出品していれば、ワンクリックで商品情報を取得でき、他のモールにも反映できる。 |

| 価格設定 | 価格ルールを事前に設定しておけば、システムが自動で価格情報を改定してくれる。個別での設定もでき、価格を固定するなど柔軟な対応も可能。 |

| 在庫連動 | 在庫ルールを事前に登録しておくことで、システムが自動で在庫数を調整してくれる。在庫切れの場合は、商品ページが表示されないよう対応することも可能。 |

| 受注発送/メール送信 | 注文対応から出荷までをすべて自動化できる。メールの配信の自動化も可能。 |

7-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

現在すでにAmazonで運営しており、商品登録作業が多い事業者や、EC業務の自動化を目指している事業者におすすめのシステムです。

Amazonへの商品登録さえすれば、あとのモールには簡単に商品情報を複製できるため、商品登録作業の効率化を行えます。

また、Amazonのランキングを踏まえた在庫管理ルールなど、特許技術を用いた独自機能なども充実しています。

| 料金 | 【基本プラン】※1,000SKUまで。それ以上は追加オプションが必要。 初期費用:30,000円 月額費用:14,800円 |

| 無料お試し期間 | なし |

8.LOGILESS(ロジレス)

8-1.機能を一目で把握できる一覧表

LOGILESSが保有している機能は、下記のとおりです。

| 受注管理 | 受注の取り込みはもちろん、出荷情報の更新、決済ステータスとの連動が可能。自動処理の範囲も広く、お届け先や支払い・配送など個別の条件を登録することで、それぞれ独自のフローでの自動化ができる。 |

| 在庫管理 | 商品マスタの登録や、リアルタイムの在庫管理、ロット管理、入荷予定管理など、多くの管理機能を備えている。在庫に関しても単品はもちろん、ケースやセットなどの組み合わせによっても管理可能。 |

| 出荷 | 送り状の発行やピッキングリストの作成などを行える。各モールやプラットフォームなどへの反映も自動的に対応。 |

8-2.このサービスをおすすめしたい事業者の特徴

LOGILESSは、OMS(一元管理システム)とWMS(倉庫管理システム)の一体型システムであることが大きな特徴です。顧客満足度を高める施策なども自動化したい事業者にもおすすめのシステムです。

たとえば、下記のような施策を自動で行なえます。

- 一定額以上の購入者におまけを送る

- 初回購入者にカタログを送る

など

初期費用が不要で導入にあたって開発する必要もないため、導入してから様子を見たいと考えている事業者や、開発などの手間をかけたくない事業者にもおすすめです。

| 料金 | 初期費用:0円 月額基本料金:20,000円+従量課金制 |

| 無料お試し期間 | テストアカウントあり |

機能以外でチェックしたいポイント

一元管理システムを導入するうえで、機能以外にも検討するべきポイントがあります。

まず、長く使うものだからこそ、料金面も重要です。

システムごとに料金形態も異なるため、月額固定なのか、注文数に応じて変動するのか、自社に合った料金形態のシステムを選ばなければいけません。オプションの追加ができるのかなども含め、事前に確認することが大切です。

また、自社の基幹システムとの相性についても調査する必要があります。そもそも連携ができないと、せっかく一元管理システムを導入したところで、作業効率の改善は見込めません。

大幅な作業効率の改善を目指すためにも、連携できるかどうかを調べておきましょう。

事前に無料体験などのお試し期間を設けている場合は、使用感を確認するのもおすすめです。従業員が使いやすいシステムかどうかをテストし、導入を検討してみましょう。

下記の記事では一元管理システムを「料金」と「連携先」に重点を置き、比較しています。一元管理システムの導入を検討されている方は、こちらも参考にしてください。

関連記事:

「ECサイト管理を効率化!おすすめの一元管理システム・サービスを8社比較」

「一元管理システムの連携先の確認は必須!人気8サービスの連携先を紹介」

ECの現場から生まれた「ネクストエンジン」

一元管理システム選びで迷っているEC事業者の方は、ネクストエンジンの導入もぜひご検討ください。

ネクストエンジンの強みは、「EC現場から生まれた機能を豊富に搭載し、モール・カートの仕様アップデートにも追従していること」や、「対応するモール・カート、システムやサービス数が業界最大であること」、「変化に応じて機能拡張できる柔軟性」があげられます。

導入実績も多く、さまざまな企業の売上アップに貢献しています。

実際に導入されたEC事業者様からは「一人でも多くのお客様と接点を持つために、できるだけ多くのECモールに出店していく戦略をとっています。店舗数を増やすには一元管理システムが必須であり、そのシステムの連携先が多ければ多いほど、私たちは店舗数を増やしやすくなります。そういった観点からネクストエンジンを選びました」とのお声をいただいています。

EC現場より生まれたシステムのため、EC業務のことを熟知しており、EC運営者目線でさまざまなアドバイスも可能です。導入後のサポートも充実していますので、ご気軽にお問合せください。

まとめ:一元管理システムは機能面もしっかり比較し、自社に合ったものを選ぼう!

ECサイトの管理を簡素化するために、一元管理システム選びは重要です。どのシステムも、似ているように見えて、機能面の違いや費用面の大きな違いがあります。

直近の課題を解決するためだけでなく、今後の多店舗展開に対応できるモール・カートが多いなど、将来を見すえて自社にあったシステムを選びましょう。

「まだどれがいいかわからない!」という方のために、「最適なシステムが見つかる!一元管理システム比較ガイド」を作成しました。無料でダウンロードできますので、お気軽にご活用ください。

EC業務を効率化させるために一元管理システムの導入を検討する際、多くの企業が一元管理システムを提供しているため、どのサービスを選ぶべきか悩んでしまいますよね。

各企業が提供しているサービスごとに連携方法や連携先が異なるため、自社の基幹システムなどとの連携が可能で、連携したいECモールに対応していることが必要条件になります。

そこで本記事では、各企業が提供している一元管理システムの連携先について紹介します。

これから一元管理システムの導入を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

一元管理システムを比較・検討するときに注意したい「連携先」について

自社に導入する一元管理システムを比較・検討する際、連携先や連携方法を理解することはとても大切です。

ここでは連携方法についてや、確認するポイントなどについて解説します。

どのような方法で連携するのか

一元管理システムとの連携方法はサービスや連携先によって異なり、操作性も異なります。

連携方法として代表的なのはAPI連携とCSV連携です。

API連携とCSV連携の特徴は下記となります。

| API連携 | APIとは異なるソフトウェアをつなぐインターフェースのことを指します。そのため、自社システムなどにAPIを組み込むことで、一元管理システムなどの外部システムと連携することが可能です。 |

| CSV連携 | 連携したいデータをCSVでダウンロードし、一元管理システムなどにアップロードすることで、連携できる方法です。API連携に比べ、毎回手作業で連携しなければいけないため、工数がかかります。 |

API連携は、一元管理システムとそのほかのシステムのデータを共有できるインタフェースです。

決済やSMSを使った認証サービスによく使用されるほか、顧客データや商品の在庫データを外部システムでリアルタイムに管理することを可能にします。

その他にもCSV連携によるデータ出力をもとに、送り状を発行するシステムなど、EC向け一元管理システムの連携方法はさまざまです。

自社が連携したいモールやサービス、基幹システムに対応しているか

一元管理システムはそれぞれ連携できるECモールが異なるため、自社で出品しているECモールとの連携できるかどうかは必ず確認しましょう。

より多くのモールと連携できるサービスであれば、今後新たに出店する予定があっても、スムーズに業務を進められます。

各企業が提供している一元管理システムの連携先については、それぞれのホームページにて確認することが可能です。

電話やメールでの問い合わせも可能なので、導入前に必ず確認しておきましょう。

連携先を拡張することが可能か

メジャーでないECモールへの連携を希望する際、一元管理システムが連携先として公表していないこともあります。

そのような場合は、自社の要望に合わせて連携先の拡張に対応できるサービスを選ぶことが大切です。

拡張性の高いサービスを利用することで、どのようなECモールでの業務でも安心して対応できます。

気になる8つの一元管理システム|連携先で比較

代表的な一元管理システム8つの連携先をそれぞれ紹介します。

自社で連携したいECモールに対応しているかを確認してみましょう。

※本記事は2025年5月時点の情報です。詳細は各サービスにお問い合わせください。

1.ネクストエンジン

1-1.対応モールやカートの例

ネクストエンジンは標準連携(API連携)できるものとアプリを追加することによって連携できるものに分かれます。

詳しくは下記の表をご覧ください。

この他にも「公開しているAPIを使った独自連携」や「CSVデータによる連携」など、表にないシステムの連携も自由に行うことができます。

【標準連携】

| モール・カート名 | 受注 | 在庫 | 商品 | 備考 |

| 楽天市場 | ◯ | ◯ | ◯ | |

| 楽天 定期購入・頒布会 | ◯ | ◯ | ||

| Amazon | ◯ | ◯ | ◯ | |

| Amazon Business | ◯ | ◯ | ||

| Yahoo! ショッピング | ◯ | ◯ | ◯ | |

| Yahoo!オークション | ◯ | ◯ | ◯ | 競り出品のみアプリが必要 |

| au PAY マーケット | ◯ | ◯ | ◯ | WOw!managerに対応 |

| SHOPLIST | ◯ | ◯ | ||

| Qoo10 | ◯ | ◯ | ◯ | 受注管理と商品登録の自動連携にはアプリが必要 |

| MySmartStore | ◯ | ◯ | ||

| MUSE&Co. | ◯ | ◯ | ||

| ヤマダモール | ◯ | |||

| NETSEA | ◯ | ◯ | ||

| スーパーデリバリー | ◯ | ◯ | ||

| マルイウェブチャネル | ◯ | ◯ | ||

| smarby | ◯ | ◯ | ||

| ギフトモール | ◯ | ◯ | ||

| makeshop | ◯ | ◯ | ◯ | 定期購入、複数配送、BtoBオプションに対応 |

| futureshop | ◯ | ◯ | ◯ | 商品登録はcommerce ceratorでは非対応 |

| カラーミーショップ | ◯ | ◯ | ||

| ecforce | ◯ | ◯ | ||

| EC-CUBE | ◯ | ◯ | 利用中のバージョンによって対応可否が異なる | |

| おちゃのこネット | ◯ | ◯ | 英語表記は非対応 | |

| ショップサーブ | ◯ | ◯ | ||

| Bカート | ◯ | ◯ | ||

| まるごとEC | ◯ | ◯ | ||

| Zen Cart Pro-R | ◯ | ◯ | カスタマイズ内容によって対応可否が異なる | |

| easy my shop | ◯ | ◯ | ||

| EBISUMART | ◯ | ◯ | ||

| aishipR | ◯ | ◯ | ||

| EverCart | ◯ | ◯ | ||

| らくらく卸 | ◯ | |||

| リピスト | ◯ | ◯ | ||

| PRECS | ◯ | ◯ | ||

| たまごリピート | ◯ | |||

| LiveCommerce | ◯ | ◯ | ||

| メルカート | ◯ | ◯ | ||

| Zenplus | ◯ | ◯ | ||

| ANA Mall | ◯ | ◯ | ||

| らくうるカート | ◯ | ◯ |

【アプリで連携】

| モール・カート名 | 受注 | 在庫 | 商品 |

| Shopify | ◯ | ◯ | |

| eBay | ◯ | ◯ | |

| BASE | ◯ | ◯ | ◯ |

| Kaago | ◯ | ◯ | ◯ |

| Cafe24 | ◯ | ◯ | |

| BUYMA | ◯ | ◯ | ◯ |

| dショッピング | ◯ | ◯ | |

| Welcart | ◯ | ◯ | |

| SMASELL | ◯ | ◯ | |

| メルカリShops | ◯ | ◯ | |

| 楽天ラクマ | ◯ | ◯ | ◯ |

| Facebookショップ機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| Instagramショップ機能 | ◯ | ◯ | ◯ |

| YAiCHi | ◯ | ◯ | |

| STORES | ◯ | ◯ |

1-2.ネクストエンジンの特徴

モール・カートの運営会社やシステム開発会社が、ネクストエンジンと連携するプラグインを独自に提供している場合、プラグインでの連携が可能な場合もあります。

その他の機能として、伝票作成をする際のCSVデータの取込みや、ネクストエンジン上での直接入力が可能です。

過去の注文の検索や複製も可能で、毎回伝票を作成する必要がありません。

オフライン注文もネクストエンジンでまとめて管理できるため、在庫をオンライン用・オフライン用と分けて管理する必要がなくなります。

標準連携・アプリ連携の一覧にないECモールや自社開発のカートでEC運営している場合でも、ネクストエンジンが指定する「汎用形式」にモール・カートをカスタマイズすることで連携することが可能です。

そのため、ネクストエンジンは多くのモールやカートと連携できる一元管理システムといえるでしょう。

| 料金 | 月額3,000円+従量課金制 |

| 無料お試し期間 | 30日(無料体験申込はこちらから) |

| 公式サイト | https://next-engine.net/ |

2.アシスト店長

2-1.対応モールやカートの例

アシスト店長は楽天市場やAmazonなどの主要モールをはじめ、多数のモール・カートと連携しています。

下記がアシスト店長の連携先一覧です。

| モール・カート名 | CSV | API | 在庫連動 |

| 楽天市場 | ◯ | ◯ | ◯ |

| Amazon | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo! ショッピング | ◯ | ◯ | ◯ |

| au PAY マーケット | ◯ | ◯ | ◯ |

| Qoo10 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ショップサーブ | ◯ | ◯ | ◯ |

| futureshop | ◯ | ◯ | ◯ |

| makeshop | ◯ | ◯ | ◯ |

| カラーミーショップ | ◯ | ◯ | ◯ |

| EC-Cube | ◯ | ◯ | ◯ |

| Shopify | ◯ | ◯ | ◯ |

| dショッピング | ◯ | ||

| LINE GIFT | ◯ | ◯ | |

| aishipGIFT | ◯ | ||

| メルカリShops | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽楽リピート | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽楽B2B | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽楽BBC | ◯ | ◯ | ◯ |

2-2.アシスト店長の特徴

アシスト店長は、複数の店舗や倉庫で管理している在庫を「アシストID」で紐付けし、店舗ごとに在庫を振り分け、自動で反映させることが可能です。

ECモール毎に商品コードが異なる場合でも、アシストIDで紐付けされていれば簡単に管理できるため、管理コストの削減が見込めます。

また、各種送り状ソフトと連携しているため、Web領収書やWeb納品書の発行も可能です。

導入することで、さまざまなEC業務の効率化が図れるため、導入を検討されている方は公式サイトから詳細を確認してみてください。

| 料金 | 【受注管理機能 共用サーバープラン】 初期費用:50,000円 月額基本費用:25,000円+従量課金制 【受注管理機能 専用サーバープラン】 初期費用:200,000円 月額基本費用:100,000円 【在庫管理機能】 初期費用:30,000円 月額基本費用:20,000円(~1,000件/SKU数)、30,000円(~5,000件SKU数) |

| 無料お試し期間 | 15日 |

3.GoQ System(ゴクーシステム)

3-1.対応モールやカートの例

GoQ Systemでは、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonをはじめ、makeshop、カラーミーショップなど多くのモール・カートに対応しています。

GoQ Systemの連携先は下記の表をご覧ください。

【対応モール一覧】

| モール名 | 連携方法 | フリープラン、受注管理プラン | 受注・在庫連携管理プラン | 受注・商品・在庫連携管理プラン | 受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン |

| 楽天市場 | API | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo!ショッピング | API | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| au PAY マーケット | API | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| Amazon | API | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| Qoo10 | API | ◯ | ◯ | ||

| Qoo10.com(グローバル) | API | ◯ | |||

| SHOPLIST | API | 〇 | |||

| Yahoo!オークション | API | ◯ | |||

| LINEギフト | API | ◯ | ◯ | ||

| Giftmall | カスタム CSV | ◯ | |||

| メルカリShops | API | ◯ | ◯ | 〇 | |

| カウシェ | CSV | ◯ | |||

| dショッピング | API | ◯ | 〇 | ||

| ヤマダモール | CSV | ◯ | |||

| NETSEA | CSV | ◯ | |||

| DMM通販 | API | ◯ | ◯ |

【対応カート一覧】

| カート名 | 連携方法 | フリープラン、受注管理プラン | 受注・在庫連携管理プラン | 受注・商品・在庫連携管理プラン | 受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン |

| makeshop | API | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| shopify | API | ◯ | ◯ | ||

| カラーミーショップ | API | ◯ | ◯ | ||

| BASE | API | ◯ | ◯ | ||

| shopserve | API | ◯ | ◯ | ||

| futureshop | API | ◯ | ◯ | ||

| ecforce | API | 〇 | 〇 | ||

| EBISUMART | API | ◯ | |||

| aishipR | CSV | ◯ | |||

| スマレジ | API | ◯ | |||

| EC CUBE | 2系→CSV、3系→API、4系→API | ◯ | |||

| B cart | API | ◯ | ◯ | ||

| STORESネットショップ | API | ◯ | ◯ | ||

| サブスクストア | CSV | ◯ | |||

| CS-Cart | API | ◯ | |||

| e-shopsカートS | カスタム CSV | ◯ |

3-2.GoQ Systemの特徴

未対応のモール・カートや自社ECサイトの受注もCSV機能で取り込むことができるため、一元管理が可能です。

在庫管理機能では複数店舗の在庫情報を5分ほどで更新できるため、システムのタイムラグで発生する在庫情報のズレを最小限に抑えます。

また、GoQSystemはヤマト運輸や佐川急便などの送り状の出力にも対応しています。

出荷データを送り状ソフトに取り込むだけで、配送伝票を一括で作成することが可能です。

日本郵便の配送サービス「クリックポスト」とAPI連携ができるため、EC事業者の負担を大幅に減らせるのも特徴といえるでしょう。

ご興味のある方は、公式サイトから詳細を確認してみてください。

| 料金 | 【フリープラン】 初期費用:0円 月額費用:0円(受注件数100件まで、受注金額50万円まで、自動処理作成5件まで) 【受注管理プラン】 初期費用:30,000円 月額費用:15,000円 【受注・在庫連携管理プラン】 初期費用:40,000円 月額費用:29,800円 【受注・商品・在庫連携管理プラン】 初期費用:50,000円 月額費用:44,800円 【受注・商品・在庫連携・出荷管理プラン】 初期費用:100,000円 月額費用:64,800円 |

| 無料お試し期間 | 20日 |

4.CROSS MALL(クロスモール)

4-1.対応モールやカートの例

CROSS MALLでは楽天市場やYahoo!ショッピングをはじめ、多くのモール・カートとの連携に対応しています。

連携先は下記の表をご覧ください。

【対応モール】

| モール名 | 在庫管理 | 商品登録 | 受注管理 |

| 楽天市場 | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo!ショッピング | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo!オークション | ◯ | ◯ | |

| Amazon | ◯ | △ | ◯ |

| au PAY マーケット | ◯ | ◯ | ◯ |

| Qoo10.jp | ◯ | ◯ | |

| dショッピング | ◯ | ◯ | |

| ANA Mall | ◯ | ◯ | |

| JAL Mall | 〇 | 〇 | |

| JRE MALL | ◯ | ◯ | |

| LINEギフト | ◯ | ◯ | |

| RoomClipショッピング | ◯ | ◯ | |

| ヤマダモール | ◯ | ◯ | |

| スーパーデリバリー | ◯ | ◯ | |

| メルカリ Shops | ◯ | ◯ | |

| 楽天ラクマ | ◯ | ◯ | |

| ebay | ◯ | ◯ | |

| Qoo10.com | ◯ | ◯ | |

| ZenPlus | ◯ | ◯ | |

| ZOZOTOWN | ◯ | ||

| SHOPLIST | ◯ | ◯ | ◯ |

| MAGASEEK | ◯ | ◯ | |

| d fashion | ◯ | ◯ | |

| LOCONDO | ◯ | ◯ | |

| マルイウェブチャネル | ◯ | ◯ | |

| &mall | ◯ | ◯ | ◯ |

【対応カート】

| カート名 | 在庫管理 | 商品登録 | 受注管理 |

| futureshop | ◯ | ◯ | ◯ |

| ショップサーブ | ◯ | ◯ | ◯ |

| makeshop | ◯ | ◯ | ◯ |

| BASE | ◯ | ◯ | |

| shopify | ◯ | ◯ | |

| aiship | ◯ | ◯ | |

| EBISUMART | ◯ | ◯ | |

| アラジンEC | ◯ | ◯ | ◯ |

| たまごリピート | ◯ | ||

| EC-CUBE | ◯ | △ | ◯ |

| EC-ORANGE | ◯ | ◯ | ◯ |

| CAGOLAB | ◯ | ◯ | ◯ |

| Live Commerce | ◯ | ◯ | |

| Facebook/Instagramショップ機能 | ◯ | ◯ |

4-2.CROSS MALLの特徴

CROSS MALLは複数店舗からの注文を一括で管理し、注文ステータス管理や伝票一括発行機能も搭載されているため、受注管理の大幅な効率化が可能です。

また、ネットショップと実店舗との連携にも対応しており、APIを利用したPOSシステムとの連携により、実店舗で商品が売れた場合でも在庫情報をECサイトと共有できます。

各店舗の在庫情報を確実に共有し、売り越しリスクを軽減することに役立てられるでしょう。

ご興味のある方は、一度公式サイトで詳細を確認してみてください。

| 料金 | 初期費用:0円 月額費用(商品点数の制限あり) プラン1000:10,000円×サイト数 ※商品点数1,000点まで プラン3000:15,000円×サイト数 ※商品点数3,000点まで プラン5000:20,000円×サイト数 ※商品点数5,000点まで プラン15000:25,000円×サイト数 ※商品点数15,000点まで |

| 無料お試し期間 | 1日(電話解説付きオンラインデモ無料体験) |

5.助ネコ(スケネコ)

5-1.対応モールやカートの例

助ネコは楽天市場・Yahoo!ショッピング・Amazonなどの主要モールをはじめ、多数のモール・カートと連携しています。

API連携未対応のモール・カートでも、指定された形式に修正したCSVデータを使えば助ネコに取り込むことが可能です。

助ネコの連携先は下記の表をご覧ください。

【対応モール】

| モール名 | 受注 | 商品 | 在庫 |

| 楽天市場 | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo!ショッピング | ◯ | ◯ | ◯ |

| Amazon | ◯ | ◯ | ◯ |

| au PAY マーケット | ◯ | ◯ | ◯ |

| Qoo10 | ◯ | ◯ | ◯ |

| メルカリShops | ◯ | ◯ | ◯ |

| ぐるすぐり | ◯ | ||

| Yahoo!オークション | ◯ | ◯ | |

| LINE ギフト | ◯ | ||

| dショッピング | ◯ | ||

| ヤマダモール | ◯ | ||

| LOHACO | ◯ | ||

| 風土jp | ◯ | ||

| ギフトモール | ◯ |

【対応カート】

| モール名 | 受注 | 商品 | 在庫 |

| makeshop | ◯ | ◯ | ◯ |

| カラーミーショップ | ◯ | ◯ | ◯ |

| futureshop | ◯ | ◯ | |

| EC CUBE | ◯ | ||

| BASE | ◯ | ◯ | |

| shopify | ◯ | ◯ | |

| ショップサーブ | ◯ | ◯ | |

| おちゃのこネット | ◯ | ||

| ジョイカート | ◯ | ||

| EBISUMART | ◯ | ||

| e-shopsカートS | ◯ | ◯ | |

| まめまめねっと | ◯ |

5-2.助ネコの特徴

一番の特徴はスマホアプリがあることで、専用端末がなくてもバーコードで読み取りができ、売上情報の確認もできます。

| 料金 | 初期費用: ・メインシステム(受注管理、在庫管理、商品登録、発注管理)単体で契約:30,000円 ・追加でシステムを契約の場合、1システムごとに追加で10,000円 月額基本料金: 【受注管理】 ・Lite:2,100円+従量課金制 ・ベーシック版(月契約):21,000円+従量課金制(単体サイト連携は15,750円) ・ベーシック版(年契約):42,000円+従量課金制 ・Plus:84,000円 【在庫管理】 ・単体契約:月額21,000円 ・オプション契約(受注管理ベーシックまたはPlusとセット):月額15,750円 【商品登録】 ・Sプラン:月額10,500円(登録件数1,000件まで) ・Mプラン:月額15,750円(登録件数5,000件まで。5,001件以上は1件につき1円の従量課金、最大30,000件まで) ・Lプラン:登録件数30,001件以上は別途見積もり 【発注管理】 ・単体契約:月額15,750円 ・オプション契約(受注管理ベーシックまたはPlusとセット):月額5,250円 |

| 無料お試し期間 | 30日 |

6.TEMPOSTAR(テンポスター)

6-1.対応モールやカートの例

TEMPOSTARは、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonを含めたさまざまなモール・カートに対応しています。

TEMPOSTARの連携先は下記の表をご覧ください。

【対応モール】

| モール名 | 受注 | 在庫 | 商品 |

| 楽天市場 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 楽天ラクマ | 〇 | 〇 | 〇 |

| Amazon | 〇 | 〇 | 〇 |

| Amazon business | 〇 | 〇 | 〇 |

| Amazon FBA | 〇 | 〇 | 〇 |

| Yahoo!ショッピング | 〇 | 〇 | 〇 |

| Yahoo!オークション | 〇 | 〇 | 〇 |

| au PAY マーケット | 〇 | 〇 | 〇 |

| eBay | 〇 | 〇 | 〇 |

| Qoo10 | 〇 | 〇 | 〇 |

| SHOPLIST | 〇 | 〇 | 〇 |

| ZenPlus | 〇 | 〇 | ※ |

| dショッピング | 〇 | 〇 | 〇 |

| メルカリShops | 〇 | 〇 | 〇 |

| ぐるすぐり | 〇 | 〇 | |

| スーパーデリバリー | 〇 | ||

| RoomClip | 〇 | 〇 | |

| RyuRyumall | 〇 | 〇 | |

| 楽天ファッション | ※ | ※ | ※ |

| & mall | ※ | ※ | ※ |

【対応カート】

| カート名 | 受注 | 在庫 | 商品 |

| makeshop | 〇 | 〇 | 〇 |

| ショップサーブ | 〇 | 〇 | ※ |

| カラーミーショップ | 〇 | 〇 | ※ |

| ecbeing | 〇 | 〇 | ※ |

| futureshop | 〇 | 〇 | 〇 |

| EC-CUBE | ※ | ※ | |

| Shopify | 〇 | 〇 | ※ |

| EBISUMART | 〇 | 〇 | ※ |

| EBISUMART Lite | 〇 | 〇 | ※ |

| BASE | 〇 | 〇 |

6-2.TEMPOSTARの特徴

受注・在庫・商品などの各情報を、モール・カートの仕組みに合わせてAPI・CSV・FTPなどで連携できます。また、一覧に載っていないモール・カートや自社サイトとの連携も個別で対応することが可能です。

柔軟なカスタマイズができるのが特徴で、自社の基幹システムや倉庫システムとの連携も可能で、カスタマイズで独自の運用を希望する方におすすめです。

| 料金 | 初期費用:0円 月額基本費用: 【スタータープラン】 1,650円(税込)※2店舗まで。受注件数~200件。サポートはメールのみ 【スタンダードプラン】 11,000円(税込)〜(+定額プランもしくは従量課金プランを選択する) 【カスタマイズプラン】 要問合せ |

| 無料お試し期間 | 30日 |

7.Crossma(クロスマ)

7-1.対応モールやカートの例

CrossmaはAmazon・Yahoo!ショッピング・楽天市場・au PAYマーケット、メルカリShops、Qoo10と連携が可能です。

【連携先一覧】

| モール名 | 商品 | 在庫 | 受注 |

| Amazon | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo!ショッピング | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽天市場 | ◯ | ◯ | ◯ |

| au PAYマーケット | ◯ | ◯ | ◯ |

| メルカリShops | ◯ | ◯ | ◯ |

| Qoo10 | ◯ | ◯ | ◯ |

7-2.Crossmaの特徴

Crossmaは連携できるモールが少ない分、シンプルな料金プランが特徴です。

月額費用14,800円の他に初期費用が30,000円がかかります。

出品機能の操作の分かりやすさが特徴で、Amazonの商品データをもとにワンクリックで他のモールへ出品でき、出品作業を大幅に効率化させることが可能です。

Amazonを中心にEC運営を行いたい方におすすめです。

| 料金 | 【基本プラン】※1,000SKUまで。それ以上は追加オプションが必要。 初期費用:30,000円 月額費用:14,800円 |

| 無料お試し期間 | なし |

8.LOGILESS(ロジレス)

8-1.対応モールやカートの例

LOGILESSは国内主要モール・カートとのAPI連携がなされているため、販売チャネルの追加も簡単に行うことが可能です。

LOGILESSの連携先については下記を参照してください。

【対応モール】

| モール名 | 受注取込(API連携) | 在庫連携(API連携) | CSV連携 |

| Amazon | ◯ | ◯ | ◯ |

| Yahoo!ショッピング | ◯ | ◯ | ◯ |

| LINE GIFT | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽天市場 | ◯ | ◯ | ◯ |

| au PAYマーケット | ◯ | ◯ | ◯ |

| Qoo10 | ◯ | ◯ | ◯ |

| ZOZOTOWN | ◯ | ◯ | |

| SHOPLIST | ◯ | ◯ | |

| ベルーナ | ◯ | ◯ | |

| ryuryu | ◯ | ◯ | |

| ロコンド | ◯ | ◯ | ◯ |

| MAGASEEK | ◯ | ◯ | ◯ |

| NETSEA | ◯ | ◯ | ◯ |

【対応カート】

| カート名 | 受注取込(API連携) | 在庫連携(API連携) | CSV連携 |

| shopify | ◯ | ◯ | ◯ |

| makeshop | ◯ | ◯ | ◯ |

| BASE | ◯ | ◯ | ◯ |

| カラーミーショップ | ◯ | ◯ | ◯ |

| ecforce | 〇 | 〇 | ◯ |

| EC-CUBE | ◯ | ◯ | ◯ |

| futureshop | 〇 | 〇 | ◯ |

| ショップサーブ | ◯ | ◯ | ◯ |

| EBISUMART | ◯ | ◯ | ◯ |

| おちゃのこネット | ◯ | ||

| サブスクストア | ◯ | ◯ | |

| クラフトカート | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽楽B2B | 〇 | 〇 | ◯ |

| 楽楽リピート | ◯ | ◯ | ◯ |

| 楽楽BBC | ◯ | ◯ | ◯ |

| リピスト | ◯ | ◯ | |

| リピストXROSS | ◯ | ◯ | |

| Bcart | ◯ | ◯ | ◯ |

| STORES ネットショップ | ◯ | ◯ | ◯ |

8-2.LOGILESSの特徴

OMS(一元管理システム)とWMS(倉庫管理システム)の両方の機能を持ち合わせているのが大きな特徴です。

受注から出荷まで一気通貫で対応でき、複数倉庫やロット管理、賞味期限管理まで対応できます。

佐川急便・西濃運輸・日本郵便・ヤマト運輸など、各送り状システムとの連携を可能としており、送り状発行もLOGILESSの出荷データを出力することで一括作成できます。

| 料金 | 初期費用:0円 月額基本料金:20,000円+従量課金制 |

| 無料お試し期間 | テストアカウントあり |

連携先以外にもチェックしたい比較ポイント・選び方

ネットショップ向け一元管理システムを導入する際、連携先以外にもいくつかの比較ポイントがあり、自社にとって適切なサービスを選ぶ必要があります。

主に比較するべきポイントは下記の通りです。

- 料金設定と得られる機能のバランス

- システムの操作難易度

- 導入した後の機能の拡張性

- 無料お試し期間の有無

比較する前には事前準備が大切です。

自社が現状抱えている課題と、一元管理システムを導入する目的を明確にしておきましょう。

さまざまな一元管理システムを比較する際、初期費用や月額費用は安いものが好ましいですが、業務効率化のためには機能とのバランスを見て適切なものを選ぶ必要があります。

また、システムの操作難易度が高ければ一部の従業員にしか操作ができず、導入の効果が限定的となってしまう可能性もあるでしょう。業務の効率化を求めるのであれば、誰にでも操作可能なサービスを選ぶことも重要です。

導入後も機能拡張が可能なサービスであれば、事業規模の変化にも柔軟に対応できます。

そして、一元管理システムは一度導入すると簡単に乗り換えることができないため、導入後に後悔しないためにも無料期間を利用することもおすすめです。

機能拡張性にも優れた一元管理システム「ネクストエンジン」とは

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は、ECの現場から生まれた一元管理システムで、主な機能は以下のとおり。

ネクストエンジンは上記のメイン機能だけでなく、アプリを使った機能拡張も可能です。

領収書の自動発行やレコメンドメールの自動送信など、便利な機能を追加できるアプリがそろっています。事業規模の変化が起きやすいEC業界において、変化と共にシステムを拡張できる自由度の高さは大きな強みになるはずです。

対応モール・カート数も業界最大級で、実際に導入されたEC事業者様からは「一人でも多くのお客様と接点を持つために、できるだけ多くのECモールに出店していく戦略をとっています。店舗数を増やすには一元管理システムが必須であり、そのシステムの連携先が多ければ多いほど、私たちは店舗数を増やしやすくなります。そういった観点からネクストエンジンを選びました」とのお声をいただいています。

ネクストエンジンは30日の無料体験(無料体験申込はこちらから)ができますので、お気軽にお試しください。

まとめ:一元管理システムの連携先は「自社のよく使うサービスがどれだけ多く連携できるか」が鍵

一元管理システムを比較・検討する際は自社のよく使うサービスがどれだけ多く連携できるかが重要です。

連携未対応のモール・カートを追加する場合、別途費用が必要になる可能性や、連携ができず導入後に想定通りの効果が得られない可能性もあります。

導入後に後悔しないためにも、導入を検討している一元管理システムの連携先は必ず確認しましょう。

「まだどのシステムにしたらいいか決めかねている……」という方のために、「最適なシステムが見つかる!一元管理システム比較ガイド」を作成しました。一元管理システムの導入を検討されている方は、お気軽に活用ください。

年間を通した商戦シーズンや、アマゾンや楽天のセール時期は多くの事業者にとって、事業を拡大させるチャンスです。通常期より大幅に売り上げが伸びるケースも多くなります。

しかし注文が大幅に増加すると、一つひとつ手動で注文を確認しているので受注処理に四苦八苦……!?

そんな時に頼りになるのがネクストエンジンの「受注確認内容設定」機能です。あなたの代わりにネクストエンジンが働きます!

注文を1件ずつ確認してませんか?

どんなに注文が増えても1件1件確認して、個別対応が必要な注文を洗い出して、それぞれ必要な対応をして……これでは時間がいくらあっても終わりません!

「セールで受注大幅増!どうしたらいい?」受注管理のお悩み

クリスマスや年末年始といった年末商戦時や、楽天やアマゾンのセールの時期は多くのEC事業者にとって、通常期よりも売り上げを大きく伸ばせるタイミングです。

会社の成長に大切な時期で、注文が大幅に増えてうれしい半面、「前回はなんとか乗り切ったものの、人員を増やす余裕もないし、今回も対応しきれるだろうか……?」と繁忙期ごとに頭を抱えるEC事業者も多くいらっしゃいます。

また、今までは全体の受注量が少なかったので1件1件確認してきたけれど、事業が成長し、注文件数が増えたことで、これまでのように対応できなくなってきたというEC事業者も。

ネクストエンジンの「受注確認内容設定」機能があなたのために働きます!

そんな受注管理でお悩みのEC事業者の皆さんに、ぜひ活用していただきたいのがネクストエンジンの機能のひとつ、「受注確認内容設定」機能です。

「受注確認内容設定」機能とは

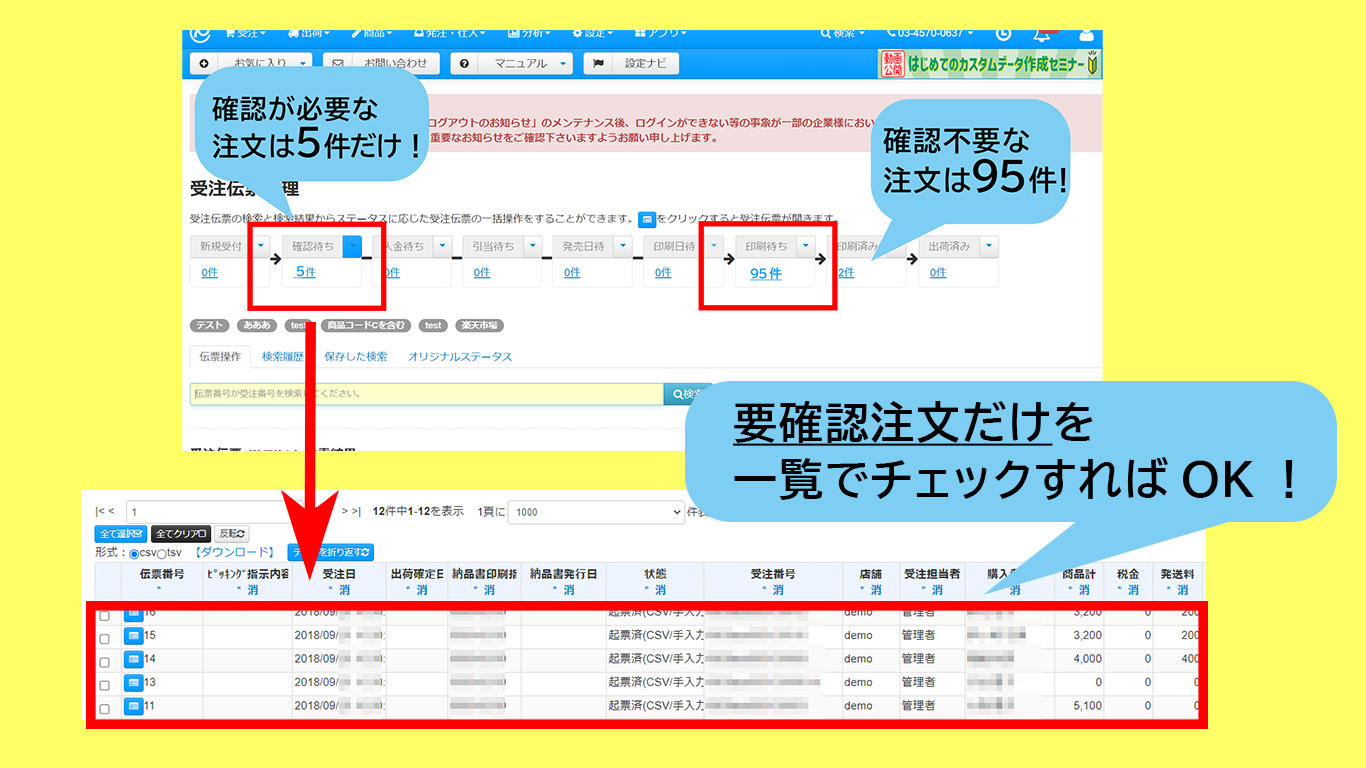

「受注確認内容設定」機能とは、特定の注文をネクストエンジン上の【確認待ち】ステータスに止めることができる機能です。

【確認待ち】として止める条件は100以上の内容から選ぶことができます。

この機能を使えば、例えば100件注文があっても確認が必要なものは5件のみ、と自動的に「目を通してから発注する注文」と「目を通さずに出荷に回せる注文」を振り分け、大幅に手間と時間を削減することができます!

具体的にはどんな場合に使えるのでしょうか。よく利用されるのは以下の6パターンです。

- 商品によって発送元が分かれる

- 郵便番号と住所の不一致がある

- 代引きなのにギフト選択されている

- 特定の顧客からの注文

- 備考欄に記載事項あり

- 遠方など指定エリアからの注文を確認したい

「まさにこれらを1件ずつ確認していた!」と感じた方はいませんか? これらはすべてネクストエンジンなら自動振り分けができます。

「受注確認内容設定」で便利になる代表例6つ

1. 商品によって発送元が分かれる

特定の商品を含む注文を止められるので、出荷元が異なる場合だけでなく、お客様への連絡が必要な商品や特別な出荷指示が必要な注文などを管理できます。

さらに、出荷元が異なる場合は、伝票分割して出荷を分けることも可能です。

2. 郵便番号と住所の不一致がある

記入された郵便番号と住所が一致していない場合に【確認待ち】ステータスに止めることができます。さらに、記載された住所に合わせて郵便番号を自動補正する機能※もあります!(※「既定値」機能)

3. 代引きなのにギフト選択されている

支払いは代引きなのにギフトになっている注文が発生した場合に、ギフト注文を【確認待ち】ステータスに止めることも可能です。

4. 特定の顧客からの注文

メールアドレスを基準にして、特定のお客様を確認待ちに止められます。

5. 備考欄に記載事項あり

配送に関する要望など、お客様の記載がある場合だけ【確認待ち】ステータスにすることができます。さらにピッキング指示などに記載内容を自動転記することも可能です。

6. 遠方など指定エリアからの注文を確認したい

沖縄県や北海道など、指定の住所を含む注文を止められるので、出荷先の住所によって配送会社や送料変更が必要な場合にも活用できます。

こんなときにもネクストエンジンの「受注確認内容設定」が働きます!

これまで説明したケース以外にも「受注確認内容設定」機能を有効にお使いいただけます。

特定商品の受注数が〇個以上のときに確認したい

配送はメール便なのに、10個受注してるお客様がいませんか? そんな時は受注数がいくつ以上なら検知できるように設定できます。

おまけ付き商品を含んでいる

特典でおまけを付けるなど、商品によって特定の対応が必要な場合、商品オプション欄に特定の文字を含めることで、確認待ちの条件に設定できます。

ネクストエンジンが代わりに働いてくれるので、皆さんは通知が来たものに対応するだけでいいのです!

まとめ 受注管理にお悩みならネクストエンジン!

いかがでしたでしょうか。ネクストエンジンの「受注確認内容設定」機能を使えば、今まで注文を1件ずつ目視で確認していた作業をすべて自動化することができます。

大型セールや年末商戦など繁忙期に向けて何か対策を取りたいという事業者の方や、事業拡大で受注量が急増しているEC事業者の方など、忙しい皆さんに代わってネクストエンジンが働きます!

受注管理でお困りでしたら、受注管理を自動化し、作業効率を上げ、コストの削減にもなるネクストエンジンの導入をご検討いただければと思います。

受注管理についての詳しい資料は、以下から無料でダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

基幹システムは、業務効率化を図るために、非常に重要なシステムです。

しかし、まだ基幹システムを導入していない企業や、現在導入を検討している企業の中には、基幹システムについて詳しく知らない方も多いでしょう。そこで本記事では、基幹システムの概要からERPとの違い、導入するメリットなど、基幹システムについて詳しく解説していきます。

記事の後半では、基幹システムを導入する際の比較ポイントについても解説しているため、基幹システムの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

基幹システムとは?ERPなどとの違いを解説

本項目では、基幹システムの概要とERPなどの間違いやすい用語との違いについて解説していきます。

基幹システムの概要

基幹システム(mission-critical system)とは、企業の基幹業務を管理するシステムのことです。基幹業務というのは、例えば製造業であれば、商品の販売製造など、事業経営に欠かせない複数の業務を指します。

基幹システムは、事業の中心を担う業務を扱うシステムのため、安定に稼働できなければいけません。

基幹システムの機能については、それぞれの企業や業種によって異なりますが、主に下記の機能がセットになっているものが多いです。

- 生産管理

- 販売管理

- 在庫管理

基幹システムの機能については、後の項目で詳しく解説します。

基幹システムと混同しがちな3つの用語

基幹システムと混同しがちな用語として、下記の3つがあります。

- 業務システム

- ERP

- 情報系システム

以下でそれぞれの用語の意味を説明します。

1. 業務システム

業務システムとは、特定の業務を管理するシステムです。

具体的には、販売管理システムや会計管理システム、生産管理システムなどが挙げられます。

2. ERP

EPRとは、「Enterprise Resource Planning」の略称で、日本語では「統合基幹業務システム」と呼ばれています。

ERPは、事業に不可欠な基幹システムとそれ以外の業務システムを統合したものです。そのため異なる業務間でも情報やデータの確認ができるようになり、そのデータなどを活用し経営に役立てられるのがERPです。

基幹システムは主要な業務をサポートするシステムに対し、ERPは、会社に関わるデータを一元管理できるため、業務の効率化だけでなく、マネジメントにも役立つことが違いといえるでしょう。

3. 情報系システム

情報系システムとは、社内でのコミュニケーションや事務処理などの業務効率化を支援するシステムです。

具体的には、メールや社内SNS、グループウェア、スケジュール管理アプリなどが情報系システムに該当します。

基幹システムは事業経営に不可欠なシステムのため、「停止することが許されないシステム」です。

しかし、情報系システムは、停止したとしても基幹業務が止まるわけではないため、システム停止の影響は小規模で済みます。

そのため、情報系システムは、定期的にアップデートやメンテナンスしやすいのが特徴です。

基幹システムにある主な機能の種類

基幹システムにある主な機能は以下の通りです。

| 生産管理 | 生産管理は、主に製造業で利用されるシステムです。材料の購入から商品の製造までを担当します。 |

| 販売管理 | 販売管理は、見積書の作成や受注情報の管理など販売に関わる業務を担当します。 |

| 在庫管理 | 在庫管理は、商品の在庫数を一定に保つために役立ちます。 |

| 顧客情報管理 | 顧客情報管理は、自社で商品を購入した顧客の情報を一元管理し、そのデータを経営に役立てます。 |

以上のように、基幹システムには、様々な機能が備わっています。

これらの機能を活用し、自社の業務を改善することが可能なため、まだ導入していない場合は導入することを検討してみてください。

企業が基幹システムを事業に取り入れることで得られるメリット4選

基幹システムを導入することで、様々なメリットが得られます。

本項目では、企業が基幹システムを事業に取り入れることで得られるメリットを4つ紹介します。

1. 自社の業務効率が向上する

基幹システムを導入すると、これまで手作業で行っていた業務を機械によって自動化することが可能です。これにより、自社の業務効率向上が見込めます。

業務規模の大きい企業ほど、効率化が重要になるため、基幹システムは必須といえるでしょう。

2. ヒューマンエラーを防げる

手作業は効率が悪いだけでなく、ヒューマンエラーが発生する可能性が高くなります。

しかし、基幹システムを導入すれば、機械が人の代わりに業務を自動で行ってくれるため、ヒューマンエラーの削減にも活用することが可能です。

ひとつの小さなミスが、後に大きなミスにつながる可能性もあるため、基幹システムを導入してヒューマンエラーの予防に努めましょう。

3. 作業の属人化を解消できる(業務の標準化)

それぞれの業務が独立しており、それぞれに担当となるスタッフがいる場合、その人独自の業務の進め方になってしまう可能性があります。

そのため、担当者以外ではスムーズに業務を行えなかったり、引継ぎの際などに時間がかかってしまったりすることもあるでしょう。

しかし、基幹システムを導入すればシステム内で作業を行うことになるため、業務のマニュアル化も可能です。

そうなると、誰が作業を行っても同じようなパフォーマンスを発揮でき、引き継ぎに関してもマニュアルの共有で大半は済んでしまうため、作業の属人化を防げます。

4. 経営に必要な情報を一元化できる

基幹システムを導入することで、経営に必要な会計情報や人事情報などを一元管理することも可能です。

これにより、必要な情報を瞬時に利用でき、データの紛失や破損といったミスも起こりにくくなります。

基幹システムを導入する方法

それでは、基幹システムはどのような手順で導入すればよいのでしょうか。

本項目では、基幹システムを導入する方法を4つのプロセスにわけて紹介します。

1. 導入する目的(解決したい課題)を明確にする

導入目的の明確化は、基幹システムを導入するにあたって最も重要なプロセスです。

現状、自社がどのような問題を抱えているのか、どの業務を効率化したいのかを洗い出しましょう。

【課題の例】

在庫管理がずさんで、いつも実個数と管理表の数値がずれている。

2. 必要なシステムの要点をまとめる

2つ目のステップでは、自社に必要なシステムの要点をまとめます。

先ほど行った導入目的の明確化の結果をもとに、自社の業務を改善するためには、どのような機能が必要か、導入するシステムをより明確にしていきましょう。

【要点の例】

- 簡単に在庫管理表を作れるシステムがほしい

- 可能なら自動で在庫数を反映してくれるシステムがほしい

- できるだけ人の手を入れずに管理できるシステムがほしい

3. システムの選定・開発を行なう

必要なシステムの要点がまとまったら、システムを選定し、開発を行います。

基幹システムの開発は、システムの設計、製造、テストの順番で進みます。

しかし、自社でシステム開発ができる企業はそう多くありません。

そのような場合は、すでに作成されたシステムを導入することがおすすめです。

サービスによっては導入から機能の説明まで行ってくれるものもあります。

社内にシステム運用などに詳しい方がいない場合は、サポートしてくれるシステムを選びましょう。

4. 導入・運用・定期的な修正を行なう

導入テストで問題がなければ、いよいよ自社システムに導入となります。

しかし、基幹システムは、導入すれば終わりではなく、運用して業務を効率化させなければ意味がありません。

よりスムーズに導入できるように、しっかりと従業員に使用方法などを周知し、マニュアルを見直しながら効率化を進めましょう。

基幹システムは運用をしているとバグやエラーが発生することもあるため、定期的なメンテナンスも必要です。

導入する基幹システムを比較する時のポイント3選

最後に、導入する基幹システムを比較する際のポイントを紹介します。

紹介するポイントは下記の通りです。

- 必要な機能が揃っていること

- セキュリティ対策が備わっていること

- 導入前後のサポートが充実していること

1. 必要な機能が揃っていること

基盤システムと一言でいっても、製品によって機能は様々です。

自社の課題を解決してくれる機能がすべて揃っているか導入前に入念に確認しましょう。

また、導入するシステムが自社でも問題なく使えそうか確認することも大切です。

導入後、従業員が使いこなせなければ意味がありません。使いやすく操作が簡単かどうか確認しましょう。

2. セキュリティ対策が備わっていること

基幹システムを導入したことが原因で情報漏洩などのセキュリティ事故が発生すると、顧客からの信頼が失われ、企業が大きなダメージを負う可能性があります。

そのような事故を起こさないためにも、パスワード設定やウイルス対策などしっかりとしたセキュリティ対策が備わっているシステムを選びましょう。

3. 導入前後のサポートが充実していること

導入前後のサポートが充実しているかどうかも、基幹システムを比較する際に重要なポイントです。

社内にシステム運用に詳しい方がいない場合、システムを活用・浸透させるまでに、時間がかかってしまう可能性があります。

そのため、導入サポートや導入後の活用方法などをサポートしてくれるシステムを選ぶようにしましょう。

基幹システムとの連携も!EC一元管理システム「ネクストエンジン」

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は、受注処理や在庫管理といったEC運営のバックヤード業務を自動化・効率化できます。

主な機能についての詳細は以下のリンクからご覧いただけます。

ネクストエンジンはEC事業の基幹システムとしてのご利用はもちろん、現在ご利用中の販売管理システムや売上管理システムといった貴社が現在ご利用中の基幹システムとの連携も可能です。

連携方法は下記の2種類の方法が可能です。

| CSVデータ連携 | ネクストエンジンからダウンロード可能なCSVを基幹システムに読み込ませることで、簡単に基幹システムと連携できます。 |

| アプリによるカスタマイズ | ネクストエンジンのAPIを使うことで、利用中の基幹システムと連携するアプリを作成できます。 |

ERPシステムとの連携も承っております。詳しくはネクストエンジンオーダーメイドのページをご確認ください。ネクストエンジンを開発・運営するNE株式会社とネクストエンジン認定SIパートナーが、貴社の運用に合わせたシステムをご提供します!

その他、気になる点がありましたら、ぜひお気軽にお問合せください。

まとめ:自社に合った基幹システムを導入し、業務効率化を図ろう!

本記事では、基幹システムについて紹介しました。

基幹システムの導入は、事業運営に大きなメリットをもたらします。ヒューマンエラーを防げるだけでなく、自動化を活用した業務改善も可能です。

業務効率化に課題を抱えている方は、ぜひ自社に合った基幹システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

複数店舗を運営していたり、実店舗とECサイトの両方を運営していたりすると、POSデータを基幹システムに連携できたら、と感じることはありませんか?

売上実績をデータで集計・管理するPOSシステムを、基幹システムと連携させるメリットは多くあります。一方で、連携できないデータがあったり、業種や業態によっては業務効率化が期待できなかったりする場合もあるので、注意が必要です。

そこで本記事では、POSとは何か?といった基本的なことから、POSシステムと基幹システムを連携させるメリットや注意点、連携方法まで解説します。

これからPOSシステムの導入を検討されている方や、POSシステムの連携にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

なお、EC一元管理システム「ネクストエンジン」のPOS連携対応については以下のページをご覧ください。

【ご参考】「POS連携 オムニチャネルでの販売実績の見える化、在庫管理を実現します」

POSシステムとは?機能や種類を紹介

そもそもPOSシステムとは、どのような機能や種類があるのでしょうか?

ここでは、POSシステムとは何か、どのような機能が備わっているのか、どのような種類があるのか解説します。

POSシステムの意味や主な機能

POSシステムとは、小売店での売り上げや販売した商品をデータ化して集計・管理するシステムのことです。日本では「販売時点情報管理」と訳されます。名前の通り、商品が販売された時点のデータを管理するものです。

POSレジやパソコンPOSというのは、このPOS機能を搭載したレジやパソコンのことを指します。ただ、一般的にはPOSシステムやPOSレジなども含め、総称してPOSと呼ばれることも多いです。

POSシステムの歴史は古く、1878年に誕生した「ダイアル・レジスター」と呼ばれるレジスターがPOSシステムの原型とされています。

POSシステムは大きく分けて2種類

POSシステムは大きく分けて、下記の2種類あります。

- ターミナル型POSシステム

- タブレット、スマートデバイス型POSシステム

ターミナル型POSシステムは主にコンビニやスーパーマーケットなどで採用されているPOSシステムです。

なかには、自動釣銭機や電子マネー機といった機能が搭載された高機能のPOSシステムが導入されていますが、コストが高い点が難点だといえます。

しかし、高機能で操作性もよく、コストを上回るメリットが得られるため、大半の店舗が導入しています。

タブレット・スマートデバイス型POSシステムは、タブレットやスマートフォンなどにPSOアプリをインストールすることによって利用できるシステムです。ターミナル型と比べ、コンパクトというメリットがあります。

そのため、店舗がそれほど大きくなくても導入しやすいといえるでしょう。

POSシステムと基幹システムを連携させる3つのメリット

POSシステムと基幹システムとを連携(POS連携)させるメリットは、以下の通りです。

- POSデータと基幹システムを一元管理できる

- 業務を省力化できるので人件費削減につながる

- さまざまなポイントから経営分析が可能になる

ここからは、POS連携のメリットについて詳しく解説します。

1. POSシステムと基幹システムを一元管理できる

POSシステムと連携することによって、POSと基幹システムを一元管理できることが大きなメリットです。

連携をしていない場合、基本的にPOSシステムと基幹システムを別々に管理しなければならないため、作業量が増えてしまい管理コストの負担が重くなります。

しかし、POSシステムと基幹システムを連携させることによって、別々に管理する必要がなくなり、管理コストを削減することが可能です。

なお、基幹システムについては以下の記事もご参考ください。

2. 業務を省力化できるので人件費削減につながる

POSシステム連携をすることにより、業務を省力化できるため、業務効率化や人件費の削減につながる点もメリットです。

連携していない場合、売上などを管理システムに手入力する必要があるため、入力ミスや計算ミスなどが起こる可能性があります。

しかし、POS連携させることで、自動で管理システムに売上のデータを反映させることができるため、ヒューマンエラーを減らすことができ、入力や修正の手間を省くことも可能です。

各データを連携させることにより、二重入力が減り、さらに報告作業も効率化できる点も、POS連携するメリットといえるでしょう。

3. さまざまなポイントから経営分析が可能になる

POSシステムを連携させることによって、売上情報や顧客情報、在庫情報の紐づけができるようになります。

売上情報や顧客情報、在庫情報があれば業務改善やマーケティングなどに活用できますが、それらのデータを有効活用するためにはデータを紐づけ、問題点などを分析することが大切です。

各情報をさまざまな角度から分析し、今後の経営に生かしていくためには、POS連携が必要不可欠といえます。

どの商品がどれくらいの売上をあげたのか、顧客はどのような商品を購入する傾向にあるのか、各商品の在庫はどのくらいあるのかなどの情報を分析に活用しましょう。

それらの情報を元に今後の経営方針を決め、新しい販売機会を作るなど、さまざまに活用できるのがPOSシステム連携のメリットです。

POSシステムの連携に向けて把握しておきたい2つの注意点

基幹システムとPOSシステムの連携をすることで多くのメリットを得られますが、注意点も存在しています。

POS連携の注意点は、以下の通りです。

- システムによっては連携できないデータがある

- データ処理に時間がかかる・反映が遅い場合がある

それぞれ詳しく解説します。

1. システムによっては連携できないデータがある

POSシステムと基幹システムを連携する際、システムによっては連携できないデータがあるため注意が必要です。

また、なかには連携できない仕様のシステムもあるため、とくにシステム選びには注意しなければいけません。

後で連携できないことを知った場合、別々に管理する手間が発生してしまうので管理コストが増えてしまいます。

2. データ処理に時間がかかる・反映が遅い時がある

繁忙期やPOSシステムの使用期間が長いとデータ量が増えてしまい、データ処理に時間がかかり、すぐに反映できないことがあります。

POSシステム連携を行う時は、事前にデータ情報を連携するタイミングや、処理できる最大データ量はどのくらいなのかを知っておくことが大切です。

不要なデータや古いデータなどは削除するなどの対応を行い、データ量を減らす工夫も必要です。

スムーズに反映できるよう、反映時のルールも決めておきましょう。

POSシステムの連携を行なうにはどうすればよい?

POS連携を行うには、以下の方法があります。

- 連携するためのシステムを開発する

- POSが連携できるシステムを導入する

POSシステムを導入すればたしかに多くのメリットを得られますが、連携できなければ十分に活用することができません。

ここからは、POS連携を行う方法について解説していきます。

連携するためのシステムを開発する

POSシステムと基幹システムをスムーズに連携させるために、システム同士を連携させるためのインターフェースを開発する方法があります。

もちろんインターフェースを開発するための工数やコストがかかりますが、既存のPOSシステムと基幹システムの運用方法を変更せずに済むため、導入後の作業フローに大きな変更が必要ない点がメリットです。

また、連携プログラムを個別に開発することで双方のシステムが連携できない事態を未然に防げます。

ただし、インターフェースの開発には専門知識が必要です。

社内に開発できる人員がいれば問題ありませんが、いない場合は外注する必要があり、場合によってはPOSシステムを導入するよりもコストがかかることもあるでしょう。

そのため、自社や知り合いなどに開発できる方がいない場合は、次項で紹介するシステムを導入する方法がおすすめです。

POSシステムと連携できるシステムを導入する

POSシステムの連携を行う予定がある場合は、はじめから連携できるシステムを導入しておくことが、最も効率がよくおすすめです。

すでにシステムの機能として連携できるため、連携することにそれほど知識が必要なく、連携にかかるコストも抑えられます。

ただし、システムの仕様に依存してしまうことはデメリットといえるため、注意が必要です。

自社開発であれば、連携したいデータに合わせて開発を進めることで、自社にとって使用しやすいインターフェースを開発できます。

しかし、すでに機能として連携機能がある場合でも、連携できるデータに制限がある場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

また、システムによっては導入後に機能をカスタマイズできるものもあるため、カスタマイズ性にも注目してください。

「ネクストエンジン」ならPOSシステムとの連携もバッチリ!

EC店舗と実店舗を運営中で、POSシステムの連携もお考えでしたら、EC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてください。

実際にネクストエンジンを導入された企業様からは「導入前はEC店舗とリアル店舗で在庫のズレが生じいたが、今はすべてを一元管理でき、タイムラグもないため、欠品ラッシュもなくなった!」とのお声をいただいています。

ネクストエンジンとPOSシステムの連携にはアプリを利用できます。

連携できる主なPOSシステムは、以下の通り。

- スマレジ

- パワクラ

- BCPOS

- SmartPOS

- One’sCloset

- イッポンカ

- ロジクラ

- SPIRE POS

上記一覧にない場合でも最新アプリを確認したり、ネクストエンジンを活用し、専用アプリを開発したりすることで連携できます(アプリによる機能拡張について)。

ネクストエンジンのPOS連携にご興味のある方は、以下から資料を無料でダウンロードできますので、ぜひ一度をご覧ください。

まとめ:POSシステム連携を行い、管理業務を効率化しよう

POSシステムと基幹システムを連携することによって、ミスを最小限に減らし、人件費などをはじめとするコスト削減や業務効率化が実現します。

POS連携にはさまざまなメリットがある一方で、システムによっては連携できなかったり、データ連携に時間がかかったりといった注意点もあります。

自社で使用しているシステムとの連携の可否をよく検討したうえで、POSシステムとの連携を行い、業務をもっと効率化していきましょう!

商品の管理業務は大きく分けると「倉庫管理」と「在庫管理」の2つがあります。EC運営においては、お客様に迅速に商品をお届けするために、倉庫管理と在庫管理の効率化・適正化は重要です。

本記事では倉庫管理や在庫管理の概要や、両者の違いについて、さらに、どうしたら倉庫内業務の効率化・コスト削減ができるのかを解説します。また、便利な業務管理システムについても紹介します。

物流の倉庫管理と在庫管理の違い

同じような文脈で使われる倉庫管理と在庫管理ですが、厳密には定義や意味が少し違ってきます。本記事では、それぞれの意味や業務内容の違い、それらのシステム導入による業務効率化について解説していきます。

倉庫管理とは