近年、O2Oという用語を耳にする機会が増え、興味を持つ店舗も増えているのではないでしょうか。実店舗の存在が見直されている今、いかに新規顧客を獲得し、お店に足を運んでもらえるかが重要になっています。

O2Oマーケティングについてはもちろん、間違いやすいOMOや逆O2Oについて、それぞれの違いを把握していきましょう。

マーケティング施策のひとつであるO2Oとは

O2Oは新規顧客を獲得することを目的にしています。O2Oとはどのような施策なのか具体的に紹介します。

O2Oとはオンラインで接してオフラインに促す施策のこと

「Online to Offline」の略称であるO2Oは、オンラインからオフラインへ消費者の行動を促すことを指します。まずはオンラインで顧客に接触したあと、実際にオフラインにて足を運んでもらい、商品やサービスの購入につなげていきます。

O2Oはマーケティングの効果がITの専門知識がなくても実感でき、把握しやすいのが特徴です。例えば、O2Oではオンライン上で紹介した商品を購入してもらうために、店頭で使える割引クーポンを提供し、来店につなげるなどがあります。

O2Oが近年注目されるようになった背景

O2Oの名前を頻繁に聞くようになり、なぜここまで注目されているのか気になっている人もいると思います。

O2Oが注目されているのには、以下のような背景があります。

- スマホを使う人が増え、SNSによる情報共有が一般的になったこと

- 実店舗が再評価されるようになっていること

それぞれ詳しく解説します。

スマホを使う人が増え、SNSによる情報共有が一般的になったこと

今は誰かと共有する「いいね!」や「リツイート」などSNSを使った情報の拡散が、当たり前になっています。店舗の集客方法としてSNSのアカウントを作り、宣伝として使っているケースも少なくありません。スマホはちょっとした空き時間や移動中にも確認できますし、誰でも気軽にSNSが使えます。

実店舗が再評価されるようになっていること

実店舗ならではの魅力をあらためて実感する人も増えています。直接接客してもらえるのはもちろん、実際に手にとって商品を確認できる良さもあります。洋服など試着しないで購入し、イメージと違った経験はあるのではないでしょうか。オンラインでは実現できない、実店舗だからこその魅力もあり再注目されているのです。

O2Oの関連用語とその違い

O2Oと似ている意味の言葉に、OMOや逆O2Oなどがあります。いずれも購買につなげるための顧客との“接点”を持つチャネルですが、それぞれ意味合いは変わってきます。

O2Oの取り組みを考えている人も、まずは関連のある言葉を覚えておきましょう。

OMO

「Online Merges with Offline」の略称で、直訳すれば「オンラインとオフラインの融合」という意味になります。おもに小売業界で注目されており、顧客体験の向上を目的としたものです。ネットを使って実店舗の垣根をなくすこと、いかに顧客の購買意欲を高めるかを考えていきます。

現代の消費者は商品やサービスの単なる価格や機能だけでなく、購入して得られる満足感など心理的価値も重視するようになっています。ですので、OMOで目指している顧客体験の向上は売り上げ拡大に欠かせないのです。

逆O2O

オフラインからオンラインへと誘導する仕組みです。例えば、実店舗で欲しい商品があっても、その場では購入せずにネットで注文するケースもあると思います。しかし他社のECサイトで購入されると売り上げにはならず、どうにかして自社のECサイトに誘導して購入してもらわなければなりません。

具体的には、お店に商品のバーコードを設置し、後からECサイトで購入できるように誘導する方法が主流です。実際に店頭で見た商品をオンラインで購入させるのが逆O2Oです。

オムニチャネル

オムニチャネルは、すべてのチャネルを統合して販売する方法です。オムニにはラテン語で「すべての」といった意味があります。実店舗やオンラインに限らず、テレビや雑誌、新聞もそうですし、WebサイトやSNSなどさまざまなチャネルが対象になります。

どのチャネルで接点を持ってもよく、いかにユーザーに満足してもらえるかどうかがポイントです。2011年にアメリカの百貨店で戦略の1つとして生まれた方法です。

スマホの普及で場所を問わずに買い物ができるようになり、オンラインとオフラインの横断による購買も増えています。

マルチチャネル

チャネルごとに独立させながら運営し、多方面で利用してもらうことをマルチチャネルといいます。オムニチャネルとの違いは、マルチチャネルは実店舗とオンラインショップが相互に連携していない点です。

実店舗とサイトがお互いに連携していないため、ユーザーが自分で商品を探して購入しなければいけません。例えば実店舗をメインに展開しており、新しくオンラインショップを作ったとします。実店舗とオンラインショップの在庫管理が連携されてない場合、「店頭ではないと言われたけど、探してみたらネットには在庫があった」なんてケースも考えられるでしょう。

O2Oマーケティングで用いるおもな施策6つ

O2Oマーケティングでは実際にどのような施策が必要なのでしょうか。実店舗とECサイトの両方をすでに運営していたり、これから検討している人はぜひ、O2Oマーケティングのやり方を抑えておきましょう。おもな施策6つを紹介します。

ECサイトを運営する

当然のことながら、販売のチャンスを広げるためにも、ECサイトを持つことは重要です。ユーザー側にとっても、時間や場所を問わず好きなときに商品を購入できます。

実店舗のような営業時間の制限がなく、365日いつでも運営できます。宣伝としての役割も果たしてくれますし、費用を抑えながら運営することも可能です。初期費用を必要とせずECサイトが開けるサービスもあり、比較的始めるためのハードルが低いのも特徴です。

ただし、ECサイトと実店舗の個人情報等を共有し、統一する必要もあります。新規の顧客なのかリピーターの顧客なのかがわからないと、効果的な販促活動を行えず、満足いただける顧客体験を提供することが難しくなってしまいます。

SNSを活用する

O2Oの施策としてSNSを積極的に活用していきましょう。例えば、ちょっとした情報の発信であればTwitterを、画像や動画も配信するのであればInstagramなどSNSによってそれぞれ特徴があります。

SNSは拡散力がありますし、若い世代を中心によく使われているツールです。SNSのアカウントが顧客とのコミュニケーションツールになることも考えられます。

セール情報を配信することも、新商品をいち早く顧客に発信することもできます。気軽に使えて、見てもらえる可能性が高いのもSNSを活用するポイントです。

公式アプリを立ち上げる

公式アプリを作る店舗も増えています。会員カードは今まで紙やプラスチック製のものが主流で、顧客にとってもさまざまな店舗で作ることになり、枚数が増えて管理しにくいなどの問題もありました。

公式アプリなら、スマホにダウンロードしておくだけで持ち忘れの心配がないこと、購入記録をデータ化して残しておくこともできます。スマホは普段から持ち歩く時代だからこそ公式アプリはおすすめです。

スマホの位置情報を活用する

スマホの位置情報を使った施策も効果的です。例えばGPSなどの位置情報を使えば顧客の居住地域に近い周辺店舗のお得な情報を配信できます。効果的にセール情報を配信することで、来店につながる可能性が高まるでしょう。広告費をかけずに位置情報を使ってアピールできれば、来店率の向上にもつながり便利です。

QRコードを掲示する

スマホのカメラをかざすだけでQRコードの読み込みができるので、O2O施策の1つとして導入することもおすすめです。レジ横などで「アカウント始めました」とQRコードが提示されている店舗を見たことがあるのではないでしょうか。LINEなど友達登録をしてもらうことで、リピーター作りにも使えます。

店頭受け取りサービスを提供する

ECサイトで商品を購入するとき、送料負担を嫌がる人もいます。サイトにはいくら以上送料無料などのサービスをしているところもありますが、なかには1個など単品から気軽に購入したいと考えている人もいるでしょう。そのため、店頭受け取りサービスを導入すれば、ユーザーの送料負担なしで商品を渡せます。

O2Oの実践施策の具体例

O2Oマーケティングの方法として、さまざまな実践や施策が行われています。業種によっても変わってくるため、自分の店舗にはどのような施策があっているのかを考えて取り入れていく必要があります。

- 公式アプリの注文で実店舗での受け取りにすると送料がかからない

- クーポンを発行して実店舗でお得に利用できる

- SNSを使って実店舗のお得な情報を発信する

- ハッシュタグをつけてSNSに投稿するとキャンペーンに参加できる

など、さまざまな具体例があります。オンラインからいかに実店舗の行動に向けられるかを考えるのが、O2Oでもあるのです。ただし、オンライン上の方が良いケースもありますので、顧客に向き合った施策ができるようにしていきましょう。

なお、ECサイトの集客については以下の記事でも解説していますので参考にしてください。

O2Oマーケティングで得られるメリット

O2Oマーケティングで得られるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?O2Oの特徴を活かしながら新規の顧客や、実店舗だけでは集客できなかった顧客にも積極的にアプローチしていきましょう。

新規顧客の獲得を見込める

O2Oの一番の目的は新規顧客の獲得です。実店舗だけで集客するには限界がありますし、営業時間などの制約も出てきてしまいます。でも、オンラインであれば今までよりも広い範囲の顧客にアプローチができます。

オンラインをきっかけに、実店舗を知ってもらいファンになってもらうこと。リピーターを増やすためにも、まずは知ってもらわないと意味がありません。新規顧客の獲得でも費用を抑えられますし、幅広くアピールできます。

ニーズのある層にフォーカスできる

顧客一人ひとりに合った施策を打ちやすいのもO2Oの特徴です。Web上などのオンラインでは、顧客に向き合いやすく、それぞれに合わせて最適な施策を考えられます。それだけデータ収集に向いていること、SNSなどの情報を得やすい環境であることは、オンライン上でマーケティングを行うメリットです。

オンライン上でマーケティングを行うことで、今まで気付かなかった見込み客に直接アプローチすることもできます。実店舗よりも幅広いニーズにアピールできるのもO2Oの特長といえるでしょう。

即効性があり効果測定をしやすい

O2Oは、施策の効果を目で見て判断できる良さもあります。ほかの施策に比べて即効性もあり、専門知識がなくても検証できます。例えば発行したクーポンの数を見れば、どのくらいの人に注目されているのかを確認できます。

実際にクーポンを使った人や使わなかった人との比較にもなります。SNSのアカウント数でも管理できるなど、効果測定の方法が明確でわかりやすく分析しやすいです。

O2Oの課題と対策

O2Oの課題として、“一方通行”になってしまう問題もあります。もともとの目的として送客をメインにしているため、誘導はできるものの、その後購入に至らないこともあるようです。とくに最近では実店舗で商品を確認して、オンラインの複数店舗で比較検討してから購入する消費者も多く、実店舗に足を運んだとしてもそこから購入につながるとは限らないのです。

ですので、オンラインから実店舗、実店舗からオンラインと双方向で顧客を逃がさないよう、購買意欲を持続させられるかが、大きな課題だと言われています。

まとめ:O2Oを理解してオンラインと実店舗それぞれの利点を上手く活用しよう

今回はO2Oについて解説しました。O2Oを使って、オンラインの発信から実店舗への新規顧客につなげられるかどうかは、どのような施策をするのかによっても変わってきます。

O2Oへの理解を深め、オンラインと実店舗、それぞれの利点を活かした施策を積極的に行っていきましょう!

効率的にECを運営するならネクストエンジン!

EC店舗と実店舗の運営について、お悩みの方はいらっしゃいませんか? 受注管理や在庫管理の効率化なら、ぜひネクストエンジンにご相談ください。

ネクストエンジンではEC店舗間だけでなく、EC店舗と実店舗との在庫管理タイムラグなく管理できるようになります。

実際にネクストエンジンを導入された事業者様からは「以前は欠品ラッシュを起こしてしまっていたが、EC店舗とリアル店舗での在庫のズレがなくなり、余裕ができるようになった」とのお声をいただいています。

ネクストエンジンではPOSシステムとの連携も可能なため、実店舗とEC店舗の在庫を自動で連携でき、売上管理もまとめて行えます。

ご興味のある方はぜひ下記から資料を無料でダウンロードできます。ぜひご利用ください。

自社の商品を海外顧客向けに販売する手段として、越境ECを始めようと検討している方は多いのではないでしょうか。しかし、越境ECの始め方や具体的なメリットが想像できないという方もいらっしゃると思います。本記事では、越境ECのメリット・デメリットを解説するとともに、越境ECの始め方を紹介するのでぜひ参考にしてください。

なお、越境ECの各プラットフォームについては以下の記事で紹介しています。

越境ECとは?

越境ECとは、日本で販売している商品をECサイトを通じて、海外顧客向けに販売する販売手法のことを指します。

販路が拡大することで、より多くの顧客獲得が見込め、大きな売り上げが期待できるでしょう。越境ECの市場規模は世界的にも拡大しているため、多くのビジネスチャンスが期待できると言えます。

日本・アメリカ・中国での市場規模は拡大中

経済産業省によると、日本・アメリカ・中国の3カ国間において、電子商取引の市場規模が拡大しているとの調査結果※が出ています。なかでも、中国消費者が日本の事業者から購入した額は2兆1,382億円(2020年比9.7%増)でした。

以下の表のように、越境ECの購入額は年々増加傾向にあることから、日本・アメリカ・中国の3カ国間において、今後も市場規模の拡大が予想されます。

| 国 | 越境EC購入額(2019年) | 越境EC購入額(2020年) | 越境EC購入額(2021年) | 伸び率(2021年) |

| 日本 | 3,175億円 | 3,416億円 | 3,727億円 | 9.10% |

| 米国 | 1兆5,570億円 | 1兆7,108億円 | 2兆409億円 | 19.30% |

| 中国 | 3兆6,652億円 | 4兆2,617億円 | 4兆7,165億円 | 10.70% |

※出典:経済産業省「電子商取引に関する市場調査の結果」

越境EC市場が拡大を続ける背景

越境EC市場が拡大を続ける理由は以下のとおりです。

- ネットインフラの普及

- 海外のEC消費の拡大

- 最低限のコストで海外進出できる

- 日本製品の信頼度の高さ

近年、スマホを持つのが当たり前となり、店舗に出向かなくても商品の購入ができる時代となっています。

とくに、今までは現地に出かけなくては手に入らなかった商品もスマホで簡単に購入できるようになり、購入者にとってのメリットが大きいというのも越境ECが拡大している理由の1つでしょう。

また、越境ECであれば、海外へ実店舗を出店するよりもコストを抑えることが可能です。さらに国内の越境EC販売額の拡大においては、日本を訪れて購入した商品を帰国後にリピート購入するなど、日本製品の信頼度の高さが越境EC市場が拡大している理由として挙げられます。

越境ECを始めるメリット

EC事業者が越境ECに乗り出す具体的メリットは何でしょうか?ここでは4つのメリットを紹介します。

1.商圏を海外に拡大することで顧客獲得の機会が増える

当然かもしれませんが、国内のみで販売していた商品を海外でも販売することで、より多くの顧客獲得が見込めます。

商品の種類やクオリティによっては、海外顧客からの需要が国内需要を上回ることもあるでしょう。

顧客獲得の機会が増えれば、売り上げの増加に直接作用するので、大きなメリットだといえます。

2.実店舗よりも容易に展開できる

海外に実店舗を出店するとなれば、多くの資金や時間、手間を必要とするので、膨大なコストをかけることになるでしょう。

しかし、越境ECでは、ECサイトを通じて顧客に商品を販売するので、最低限のコストで海外顧客に向けて商品を販売することが可能です。

3.自社商材に対するライバルが少ない可能性がある

国内でライバルが多い商品を販売している場合でも、海外においてはライバルが少ない可能性があります。まだ、海外の一般市場で販売されていない、希少価値の高い商品を扱っている事業者には狙い目です。

4.「日本製」というブランドで付加価値が付く

海外から見た日本製の商品は、「衛生的」で「安心・安全」、「信頼できる」イメージがあるため、付加価値が付きます。

過去に日本を訪れ、その後リピート購入を越境ECで行う海外消費者も多く、日本製の品質の高さが世界で評価されていることは越境EC運営において大きなメリットとなります。

越境ECで生じるデメリット

越境ECで商品を販売する際、国内で販売することと比べて、いくつかのデメリットも存在します。ここでは3つのデメリットを見ていきましょう。

国際物流への対応が必要になる

越境ECでは、販売する商品が国境をまたぐため、国際物流への対応が必要になります。

商品を輸出するためには、「インボイスの作成」「航空便や船便の手配」「関税の算出と徴収方法の設定」が必要です。

現地の配送問題や関税などの知識を身につける必要があるでしょう。

国や地域によって異なる規制や決済手段への対応が必要になる

国や地域によって規制や決済手段が異なるため、それぞれ個別に対応が必要になります。

具体的には、商品情報の多言語化、決済手段の把握、販売するための届け出などが必要になるでしょう。

国によっては、食品や電子機器などの販売を規制していることもあるので、越境ECで販売する商品が対象の国で販売可能かどうかを事前に確認しておくことが大切です。

輸送コストが高くつく

越境ECは商品を日本から海外に輸出するため、配送料金や手数料が高額になります。

また、外貨で決済が行われる関係上、為替レートの変動によっても価格に差が出てしまう点に注意が必要です。

輸送コストが高くなることから、顧客への負担も大きくなるため、普段「低価格」を売りにしている商品でも、国内向けの販売戦略と分けて考える必要があります。

越境ECを検討するときのチェックポイント

越境ECのメリット・デメリットを理解した上で実際に始めるべきか迷っている方も多いでしょう。ここでは、越境ECを検討するときのチェックポイントを2つ紹介します。

自社商材は越境EC向きなのか検討する

まずは、自社商材が越境EC向きなのかを慎重に検討しましょう。例えば、賞味期限の短い食品や壊れ物などは不向きといえるでしょう。

また、商品を輸出する際にかけられる関税は、商品の種類によって異なります。毛皮のコートや革靴などは関税が高い傾向にあるので、事前に確認しておきましょう。

逆に、電子書籍やオンラインゲームなど、デジタル商品であれば、輸送コストや手間がかからないので越境ECに最も適した商材であるといえます。

進出先での自社商材のニーズをリサーチする

日本と海外には文化の違いがあるため、日本で売れている商品が必ず海外でも売れるとは限りません。逆に、日本では当たり前に販売されている商品でも、海外市場においては珍しい商品であるため、高値で売れることもあるでしょう。

越境ECを検討する際は、販売先の国において、自社商材のニーズがどの程度なのか事前にリサーチする必要があります。

越境ECの始め方

越境ECは海外への販路を獲得するということもあり、難しいイメージを持たれているかもしれません。ここでは越境ECの始め方を4つの段階に分けて紹介します。

取り扱う商品やサービスを選定する

まずは取り扱う商品やサービスを選びましょう。上記でも解説したとおり、輸出先の国でのニーズが高い商品を選ぶ必要があります。

進出先の法律や規制などを確認する

取り扱う商品を決めたら、その商品が進出先の国で問題なく販売できるかを確認しておきましょう。同じ商品でも、進出先の国によっては販売できないケースがよくあります。とくに中国では、法律や規制が頻繁に改訂されるので注意が必要です。

予算を確保して運営体制を構築する

越境ECは海外に実店舗を出店することに比べて、予算も人員も抑えられるのが特徴ですが、まったく必要ないというわけではありません。事前に予算を確保して、語学が堪能な人材を配置したり、越境ECの稼働に向けて社内教育を施すことが重要になってきます。

サイトの出店方法を見定める

後述しますが、越境ECを始める際、サイトへの出店方法はいくつか存在します。出店方法によって手数料などのコストや販売に必要な工数が変わってくるので慎重に検討する必要があります。自社の事業規模や販売する商品のジャンルによって適切なものを選びましょう。

越境ECでの出品方法

越境ECでの出品方法はいくつか存在します。ここでは4つの方法を紹介するので、自社の事業規模や商品ジャンルに適したものを選びましょう。

自社で越境ECサイトを構築し運営する

元々国内向けに日本語で提供していたサイトを多言語化し、海外からアクセスできるように対応して運営する方法です。

越境ECサイトを自社で構築するので、ITスキルに秀でた人材を確保する必要があり、ほかの方法に比べて参入の際の手間やコストがかかります。

運営にあたっては保守対応なども自社で行う必要があるので、手間やコストがかかるというデメリットはありますが、自社専用にカスタマイズできるのが魅力です。

国内の越境EC対応モール等へ出品する

国内の越境EC対応のモールに出品する方法です。すでに構築されているサイトを利用して越境ECを始めるので、参入する際のコストや手間を最小限に抑えることが可能です。

しかし、サイトの利用手数料を支払う必要があり、同じサイトで越境ECを行うライバルが多いことから、期待どおりの集客効果は見込めない可能性もあります。

海外の大手ECモールに出店する

現地の大手ECモールに出店する方法です。現地で強い影響力のあるモールに出店することで、国内の越境EC対応サイトへの出品と比べて、場合によっては大きな集客を期待できます。

代表例としては、欧米のAmazonやeBay、中国の天猫国際(Tmall Global)や京東全球購(JD Worldwide)が挙げられます。

しかし、現地での法的手続きやECサイトとの交渉が必要なため、国内越境EC対応サイトへの出品よりも難易度が高いのが特徴です。

保税区を活用して出品する

おもに中国向けの越境ECで利用されている方法で保税区を利用するというものがあります。

保税区を活用することで、進出先の国から商品を発送できるので、配送のリードタイムを短縮し、配送コストが抑えられるというメリットがあります。

保税区とは、おもに空港や港湾の近くに設けられているもので、通関を完了するまで関税の徴収を留保された商品を一時的に保管できる倉庫があるエリアのことを指します。

中国へのEC参入については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

越境ECを始めるのに必要な英語力はどのくらい?

越境ECを始めるにあたっては、中学生レベルの基礎英会話を理解できれば十分です。

重要なのは、商品の特徴をもれなく伝えることなので、「シンプルに記載する」「ハッキリと答える」といったことを意識しましょう。

多少言語に間違いがあっても、自分の意志がしっかりと相手に伝われば問題ありません。

まとめ:越境ECで自社ビジネスを拡大させよう

海外への販路を獲得できる越境ECは、より多くの顧客獲得を実現できるので、ビジネスの拡大が期待できます。

国によって、法律や規制の種類が異なるのはもちろん、ニーズも異なるので、自社商品の販売可否や向き不向きを事前にリサーチしておくことが重要です。

越境ECを始める際は、本記事で紹介した出品方法の違いを押さえながら、自社の事業規模や商品に適したものを選ぶようにしましょう。

越境ECをバックヤードから支援する!ネクストエンジンへご相談ください

越境ECで海外への販路拡大をお考えの方はネクストエンジンの導入もぜひご検討ください。

ネクストエンジンを導入することで、複数店舗間の商品登録・在庫管理・受注管理などを一元化でき、EC運営を効率的に行えるようになります。

また、shopifyやZenPlusなど、越境ECに対応しているモール・カートとアプリ連携できますので、越境ECをお考えの事業者方々をバックヤードから支援いたします。

なお、shopifyとの連携については詳しくはこちら「Shopifyとネクストエンジンが公式アプリで自動連携」のページもご覧ください。

ネクストエンジンについての詳しい資料は以下から無料でダウンロードできますので、お気軽にご利用ください。

EC運営を行うなかで、1つひとつは小さな作業だけれど、毎度行っていると、意外と時間も取られるし、面倒だなぁと感じることはありませんか?

例えば、受注伝票の検索作業。自社出荷と委託倉庫からの出荷を分けていたり、楽天最強配送など早く出荷する必要のある受注や、特定の商品を含む受注を検知したいなど、受注伝票の検索はいつも決まった条件で行うという事業者さんは多いです。

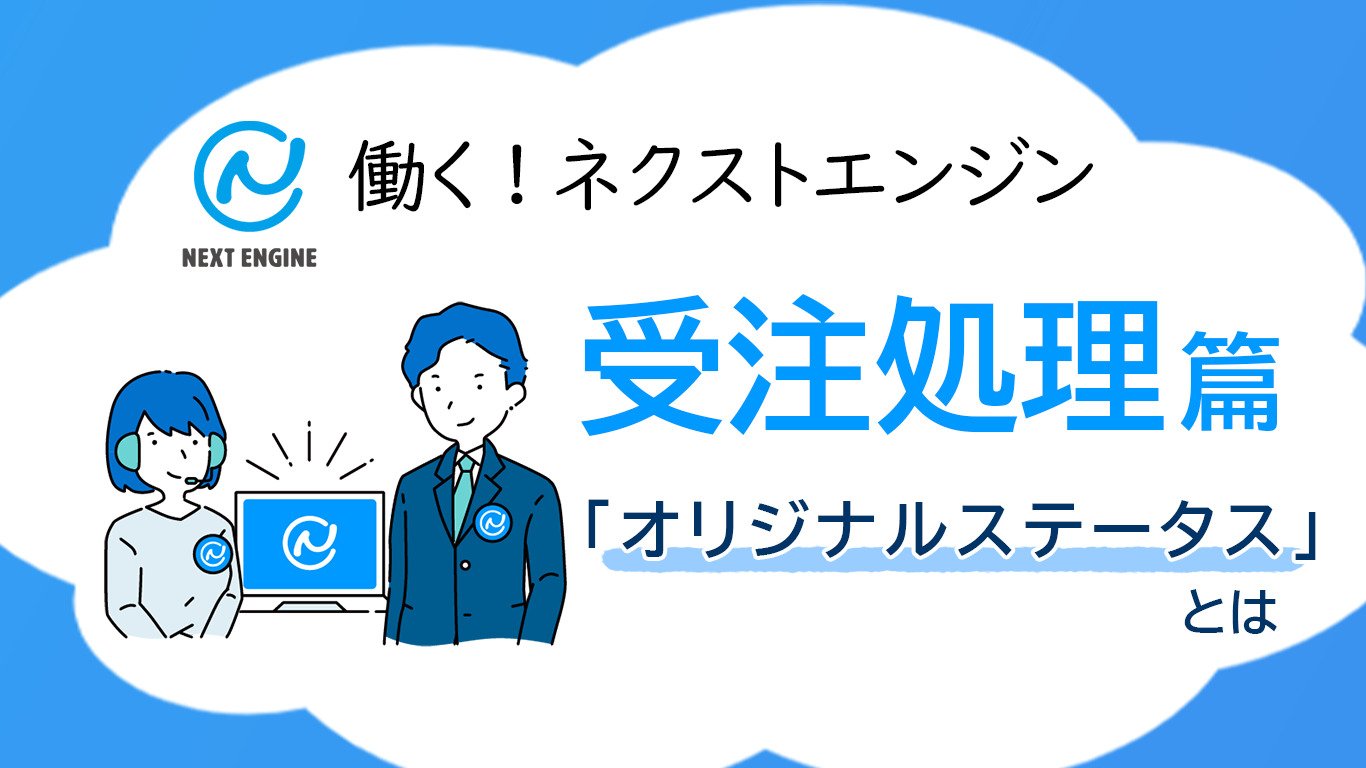

そんな時に頼りになるのがネクストエンジンの「オリジナルステータス」機能です。あなたの代わりにネクストエンジンがワンクリックで働きます!

受注伝票検索って些細な作業?いえ、お任せください!

(パソコンをポチポチと操作しながら)今日は自社からの出荷作業はどのくらいかなあ…?

どうされましたか?

ああ、NEさん。問題がある訳ではないんですよ。うちは配送方法によって自社出荷と委託倉庫からの出荷に分けているので、受注伝票を毎日1件ずつ確認して把握しているんです。他にも楽天最強配送の伝票も早く対応しなきゃいけないから、受注伝票はよく検索にかけてます。大体いつも決まった条件の検索になるんですけどね

なるほど、それならネクストエンジンの「オリジナルステータス」機能をぜひ使ってみてください!EC事業者の皆さんに代わって私たちネクストエンジンが“ワンクリックで”働きます!

ワンクリックで!?

ワンクリックするだけ!受注伝票の検索作業をもっと楽に

EC運営では多岐にわたる業務があるため、ちょっとした作業だと思っていても、毎回同じ作業をしていると意外と手間になるものです。

先ほどのEC事業者さんのように、自社出荷と委託倉庫からの出荷を分けていたり、楽天最強配送の受注で早く出荷したいという受注を毎回検索をかけている方は多いのではないでしょうか。

もしクリック1つで検索絞り込みができたら、作業がもっと楽になると思いませんか?

ネクストエンジンがあなたのために働きます!

そんなEC事業者の皆さんに、ぜひ活用していただきたいのがネクストエンジンの機能のひとつ、「オリジナルステータス」機能です。ネクストエンジンが忙しい皆さんのために働きます!

「オリジナルステータス」機能とは

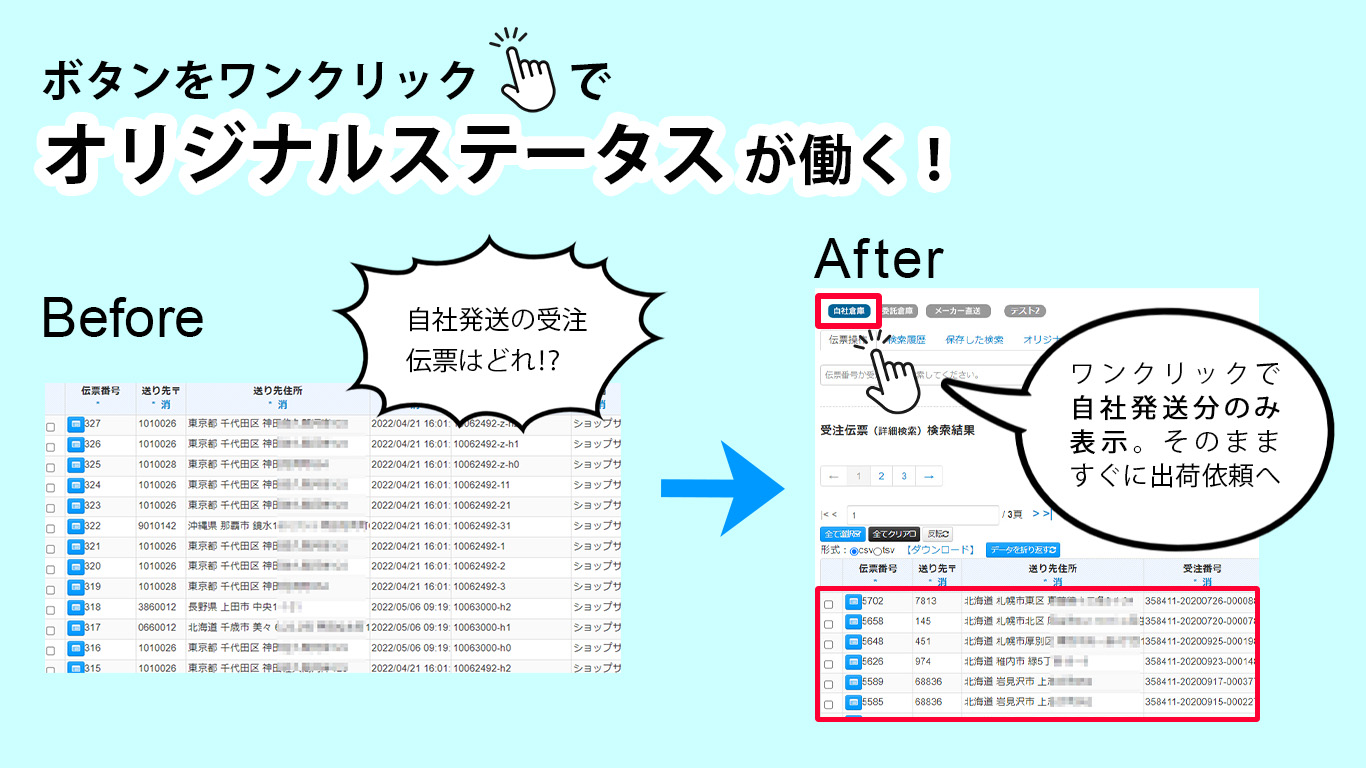

オリジナルステータスとは、ユーザーの皆さんご自身でステータスを作ることができる機能です。指定した条件に当てはまる伝票を絞り込み、ワンクリックで呼び出すことができます。

例えば上の図のように、自社出荷と委託倉庫出荷を分けている場合、確認待ちステータスに止まった中から、自社発送分をワンクリックで見つけることができます。さらに、抽出された伝票を丸ごと出荷依頼にかけること(「印刷待ちステータス」へ)もできます。

本当にワンクリックでできるんですね!毎日1件ずつ注文を確認していたから効率アップできそう

なお、特定の注文を「確認待ち」に振り分けられる便利な機能「受注確認内容設定」についてもっと知りたい方は以下の記事をぜひご覧ください。

関連記事:「まだ注文を1件ずつ確認している?【働くネクストエンジン – 受注処理篇】」

オリジナルステータスを活用できる具体例

このオリジナルステータス機能はとくに以下の状況で便利にお使いいただけます。

自社出荷と委託倉庫からの出荷を分けたい

先ほどの例のように、配送方法別に出荷を分けているケースです。配送方法がレターパックやクリックポストなら自社出荷、宅急便であれば委託倉庫からの出荷と分けて管理しているなら、それぞれをワンクリックで絞り込むことができます。その後、絞り込み結果すべてをそのまま出荷元に出荷依頼をかけることもできます。

北海道、沖縄など、特定の配送先の注文を確認したい

設定したオリジナルステータスボタンをクリックすることで、特定の配送先住所の注文のみを絞り込んで表示できます。配送先によって配送方法や送料を変更するときも楽チンです。

優先的に出荷したい商品を含む注文だけ絞り込みたい

指定の商品を含む注文のみを一覧表示できるので、幅広く活用できます。例えば、以下のような場合でもワンクリックで絞り込みができます。

- 優先的に出荷したい商品を検知したい

- お客様へ連絡が必要な商品を検知したい

- おまけを付ける商品を検知したい

幅広い注文に使えて便利ですね。受注処理がもっと楽に、スムーズにはかどりそうです

まとめ|些細なことでもネクストエンジンにお任せあれ!

いかがでしたか? ネクストエンジンの「オリジナルステータス」機能を使えば、毎回受注伝票を検索していた工程を、効率よくワンクリックで済ますことができるようになります。

些細なことも積み重なれば大きな手間になりかねません。忙しいEC事業者の皆さんに代わってネクストエンジンはコツコツ働きます!

EC運営の受注管理でお困りでしたら、受注管理を自動化し、作業効率を上げ、コスト削減にもつながるネクストエンジンの導入をご検討いただければと思います。

受注管理についての詳しい資料は、以下から無料でダウンロードできます。ぜひ一度ご覧ください。

楽天RMSは楽天市場での店舗運営を円滑に行うために作られた店舗運営ツールです。そのため、楽天市場で効率的な店舗運営を実現させるためには、楽天RMSの機能や特徴をよく理解する必要があります。本記事では、楽天RMSの基本機能や利用するメリットを紹介しますのでぜひ参考にしてください。

【ネクストエンジンと楽天市場の連携については楽天の商品登録・在庫管理・受注管理 (API対応)についてもご覧ください】

楽天RMSとは?

楽天RMSとは、Rakuten Merchant Serverの略で、楽天市場での店舗運営を円滑に進めるための店舗運営ツールです。似たものでは、Amazonのセラーセントラルをイメージすると理解しやすいかもしれません。

店舗運営や顧客との接点づくりに必要な機能、集客や販売促進のためのツールが用意されています。Google ChromeなどのWebブラウザから管理画面へのログインが可能なので、別途ソフトウェアのインストールが不要なことが特徴です。

楽天RMS|4つの基本機能とそのほかの便利機能

ここでは楽天RMSの基本機能やそのほかの便利機能を紹介します。それぞれについて理解し、店舗運営を効率的に行いましょう。

4つの基本機能

まずは4つの基本機能を見ていきましょう。店舗構築や受注管理機能がついているのはもちろん、集客や販売促進のために必要な機能も搭載されています。

店舗構築【R-Storefront】

店内レイアウトの設定や商品の配置、目玉商品の設定や値札張りなどの作業をWeb上で行うための機能です。ある程度パソコンを利用したことがある人であれば、ホームページを作ったことがない人でも簡単に作れます。

商品登録を行う際は、楽天RMSの指示に従うだけで簡単に操作できるので、初心者の人にも安心です。スマートフォン版の店舗についても、パソコン版の商品を登録すれば自動で反映してくれるので余計な手間がかかりません。

受注管理【R-Backoffice】

受注管理を迅速かつ正確に対応できるかは店舗運営で最も重要な点の1つです。R-Backofficeは、注文を作業別に分類・絞り込む機能や、複数の注文に対してサンクスメールなど同じ内容のメールを一斉送信する機能、帳票作成や物流・決済サービスとの連携機能など、店舗運営を効率的に行うための機能がそろっており、バックオフィスをサポートしています。

データ分析【R-Karte】

R-Karteを利用することで、以下のようなデータを確認できます。

- アクセス数

- 検索キーワード

- ページ別の転換率

- 客単価

- PC・スマホの割合

さまざまな視点からデータを確認し、分析できるので、販促活動に役立ちます。さらに、商品別検索キーワードを一覧できる楽天サーチ流入改善を活用して、改善すべきポイントの把握や次に取るべきアクションを検討することが重要です。

メルマガ配信【R-Mail】

店舗の売り上げをアップさせる上で、顧客とのコミュニケーションは重要です。R-Mailを利用すれば、顧客メールアドレスを属性(会員ランク、性別、年齢など)や行動(購入期間、購入回数、利用サービスなど)のさまざまな条件で絞り込むことができ、特定の条件を満たした顧客に向けてメルマガ配信を行えます。

購入した商品にまつわるお役立ち情報や新商品を発売する際の告知など、さまざまな用途で使用でき、顧客の購買意欲を高めることが可能です。

そのほかの便利機能

ここからはそのほかの便利機能を紹介します。こちらも使いこなすことで作業効率がアップするので、ぜひ押さえておきましょう。

簡単に整理・管理できる【画像登録管理機能】

画像登録管理機能では、商品ページに掲載する商品画像やR-Mailで配信する画像を登録・管理できます。

登録された画像を一覧から検索したり、用途に合わせてサイズ変更ができたりするのはもちろん、画像の一括登録や削除にも対応できるので、効率的な画像管理が可能です。

さまざまな形式の動画に対応【動画登録管理機能】

動画登録管理機能では、さまざまな形式の動画に対応しており、スマートフォンで撮影した写真をそのままアップロードすることが可能です。

しかし、アップロードできる動画のサイズは200MBまでとなっているので、注意しましょう。

楽天RMSで出店する5つのメリット

楽天RMSで出店するメリットを見ていきましょう。集客力の高さやサポート体制の充実など、おもに5つのメリットがあります。

楽天市場の集客力を利用して販売できる

楽天市場の集客力を利用して販売できるため、自社商品の売り上げアップが見込めるのは大きなメリットだといえるでしょう。ニールセンデジタルが公表したデータ※によると、2021年12月時点での利用者数が5,104万人となっており、Amazonの利用者数を抜いてトップとなっています。

楽天に出店することで、こういった楽天市場の集客力を利用できるのは大きなメリットです。

※参照:ニールセンデジタル株式会社「2021年12月 Monthlyレポート トータルデジタル視聴者数Top5」

楽天市場が主催するイベントに参加できる

楽天市場は「楽天スーパーセール」や「お買い物マラソン」といったキャンペーンを定期的に開催しています。

SNS上でも話題になるため、新規顧客を獲得するチャンスであり、自店舗の売り上げアップが期待できるでしょう。

自店舗がユーザーの目に触れる機会が増えるため、こうしたキャンペーンに積極的に参加することが重要です。

ページ制作の自由度が高い

楽天RMSでは、制作手順の案内に沿って簡単にショップを開設できるだけでなく、自由度の高いページ制作も可能です。

使用できる文字数やHTMLに制限がありますが、無料で登録できる「楽天GOLD」を活用すれば、より自由度の高いページ制作が可能です。

Webデザインの知識がなく、外注したいと考えている事業者には、楽天のシステムや売れるページについて熟知した制作会社に、リーズナブルな価格で外注する案内もしているので検討してみてください。

直感的に操作ができる

楽天RMSの操作はステップ形式で簡潔に紹介されているので、特別な知識や技術は必要なく、誰でも直感的に操作できるのが魅力です。

商品登録や受注管理などの基本機能から、データ分析やメルマガ配信といった機能まで、利用したい機能は案内を確認しながら操作できるので、店舗運営初心者でも安心して利用できます。

コールセンターによるサポート体制が用意されている

楽天RMSではコールセンターによるサポート体制が用意されているので、何か疑問点が出てきた場合や不具合があった場合でも安心です。

コールセンターの対応時間は以下のとおりで、楽天RMSの機能を熟知した専任のオペレーターが対応してくれます。

- 受付時間:9:00〜20:00(平日)、9:00〜18:00(土日祝)

楽天RMSを100%有効活用して店舗の売り上げをアップさせるためにも、疑問点や不安点は早めに解決するようにしましょう。

楽天RMSで出店する際の2つのデメリット

活用することでさまざまなメリットをもたらす楽天RMSですが、デメリットもいくつかあります。

多店舗出店する場合は管理が煩雑

楽天RMSは楽天市場での店舗運営をサポートするツールなので、ほかのECモール・カートに出店する場合は当然別のシステムを使うことになります。

商品登録や受注管理を行う際に、毎回それぞれのモールやカートごとにログインし直す必要があり、システムの操作の違いにとまどうことも予想されます。

店舗の開設・運営には時間がかかる

メリットとして挙げた自由度の高いページ制作を行うには、店舗の開設に時間をかける必要があります。

競合しているライバル店舗はユーザーの目を引く工夫を行うためにページを作りこんでいる可能性が高いため、自社においても手を抜くことはできないでしょう。

楽天RMSでは、楽天市場の特徴を熟知した制作会社への外注案内も行っているため、より完成度の高いページを制作したいのであれば、外注も視野に入れましょう。

楽天での出店・運営を効率化するならネクストエンジン!

楽天市場への出店を検討されている方は、ネットショップ一元管理ツール「ネクストエンジン」の導入がおすすめです。

ネクストエンジンは複数店舗の在庫や受注管理を一元管理することが可能なので、楽天RMSを利用するデメリットとして挙げた、複数店舗運営の際に生じる問題を解決できます。ネクストエンジンを利用した楽天の商品登録・在庫管理・受注管理についてはこちらのページもご覧ください。

EC運営業務に精通しているスタッフによるサポート体制も充実しているので、初めてシステムを導入する企業も安心です。

実際にネクストエンジンをご利用いただいているEC事業者様からは「ネクストエンジンでは、各ステータス毎でご注文を管理でき、ステータスも多すぎることなくシンプルなので受注業務が行いやすいです」とのお声をいただいています。

また、楽天市場に出店する5万5千以上の店舗の中からベストショップを決定する「楽天/ラクマ ショップ・オブ・ザ・イヤー2024」においては、ネクストエンジンをご利用のEC事業者様30社が受賞されています(詳細はプレスリリースへ)。

受賞企業の株式会社B.B.T.様、株式会社松屋フーズ様や丸久株式会社様は、ネクストエンジン導入の経緯を以下のインタビュー記事でお答えいただいています。ぜひご参考ください。

ネクストエンジンでの受注管理にご興味のある方は、まずは以下よりお気軽に資料をダウンロードしてみてください。

まとめ:楽天RMSを使いこなして売り上げアップを目指そう

楽天RMSは自由度の高いショップページを制作できるほか、受注管理や商品登録といった機能を簡単に利用できる特徴があります。

デメリットに挙げたように、複数店舗運営の際に生じる懸念点については、一元管理システムの導入も検討してみてはいかがでしょうか?

楽天RMSを使いこなし、楽天市場での売り上げアップを目指しましょう!

この記事では、Shopify最新事情として、先日開催されたShopify Unite 2022の様子と、グロース戦略としてどのようなEC運営体制を目指せばいいかについて紹介します。コマースメディア株式会社代表取締役の井澤孝宏氏と株式会社アプロ総研代表取締役の李重雄氏による講演※に基づいて構成しています(本記事内の進行はアプロ総研の李氏)。同セミナーの「Shopifyを使ったEC運用について」はコチラ

※2022年11月2日(水)開催のEC Growth Day「Shopifyを使った売上UP戦略とオペレーション構築の重要性」を動画でご覧になりたい方はアーカイブにてご視聴ください。

Shopifyの情報があふれるグローバル・カンファレンス

――Shopifyが主催する大きなイベントに参加されたそうですが、どのようなものか教えてください。

Shopifyが年1回開催する、「Shopify Unite」と題したグローバルのEコマースカンファレンスです。私は10月26日~27日にオーストラリアのメルボルンで開催された「Shopify Unite 2022 in Melbourne」に、約20人ほどの日本パートナー企業の一員として参加してきました。

メルボルンにAPACエリアのメンバーが集結

――Shopify Unite にはどのような人たちが集まるのですか。

2019年までは、Shopify本社のあるカナダ・トロントで大規模なカンファレンスが開催されていて、世界各国からEコマース事業者が集結してました。2020年と2021年はオンライン開催になり、2022年はエリアを分けて世界3カ国で分割開催されています。

メルボルンに集まったのは、APAC(エーパック)エリアと呼ばれるオーストラリア管轄のメンバーが中心で、エージェンシーと呼ばれるShopifyのストア構築を支援する企業やアプリ開発パートナーなど。東南アジア全域はAPACエリアなので、アジア圏のパートナー企業も集まっていました。

――Shopifyを活用しているEコマース事業者は参加した方がいいイベントでしょうか。

今年度から、Shopify Uniteは開発向けの機能紹介や具体的なエンジニアリング、パートナー企業の導入事例などがトピックスの中心となっています。

これまでカンファレンスで発表されていた製品アップデート情報などは、今では「Shopify Editions」として年2回オンラインで発表される様式になったので、最新機能を知りたいなら、そちらを確認するといいと思います。

ただ、エージェンシーやアプリ開発に携わる人にとっては、これから展開されるコアな内容を先行して教えてくれたり、まだ表には出せないオフレコ情報なども得られる貴重な機会ではあります。

Shopify Uniteで発表された気になる機能

――今回発表された最新情報で、気になるトピックスはありましたか。

開発者向けという前提ですが、これからShopifyの作り方の流れが変わりそうな予感がありました。

例えば、メタフィールド。自由度が高く、商品や顧客のデータ構造を柔軟に設計し、管理できるフィールドです。このメタフィールドを横断的に管理できるように、コンテンツプラットフォームが強化されました。

データ構造を自由に設計して、情報をどのように管理するか、自分で決めていけるようになるので、メタフィールドの利便性や拡張性がもっと広がると期待できます。

――アイデア次第で、ストア構築のオリジナリティが高まるということでしょうか。

そのとおりです。ECシステムは、システム会社が用意したフォーマットに合わせてストアを構築する流れが多かったと思いますが、Shopifyには自由にカスタマイズできる柔軟性が付加された。設計の工夫がストアの使いやすさにも影響するようになると思いますよ。

日本EC市場の成長が注目されている!?

――Shopify本社にとって、日本市場はどのように見られているのでしょうか。

日本のEC市場は右肩上がりに成長していて、現在の世界シェアは中国、米国、イギリスに続く第4位。まだまだ成長が見込まれるので、動向を注目してくれていると思います。

ただ、Shopify社は日本だけを特別視しているわけではなく、世界全体の情勢を見ています。これからは越境ECという展開を考えることもあるでしょうから、世界の仕組みに合わせていくという視点が必要になると思います。

――世界に触れて、改めて気付いたことなどはありますか。

Shopify Uniteでも、メルボルン市内を見ても思ったことですが、日本製の商品って、やはり良質なものが多いんですよ。もっともっと世界に出ていくべきだと改めて感じましたね。

例えばスイーツにしても、日本のお菓子はバリエーションが多くて魅力的です。それなのに、まだまだ世界に知られていないのはもったいないと感じます。Shopifyは海外展開をしやすいプラットフォームなので、Shopifyを使いこなすことでグローバル化を図るのも、1つの手じゃないかと思っています。

流通規模を増やしたいなら多店舗展開は不可欠

――話は変わりますが、多店舗展開の必要性に関してはどのように思われますか。

私自身は楽天出身で、モールでのEC運営もShopifyをメインにするやり方も両方とも経験してきました。その経験からお話させていただくと、日本のEC市場は、7割がモールで自社サイトは3割という規模になっています。

つまり、流通額を増やしていくことを考えたら、モールへの出店、多店舗展開は避けては通れない道だといえるでしょう。

モールごとのユーザーかぶりは少ない

――自社サイトがあるのに、モールに出店したら顧客を取られてしまうと不安に思うユーザーもいるようですが。

むしろ、モールでの買い物を主としている見込み顧客を逃してしまう機会損失のほうが大きいと思います。

実は、顧客分析をしてみるとモールごとで利用するユーザーの属性が違っているので「かぶり率」が少ないんです。もちろん、モールを横断しているユーザーもいるのですが、全体からみたら数パーセントに過ぎません。

例えば、楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazonなどのモールに出店し、さらにShopifyで自社サイトを運営しているとします。Shopifyに注力するために楽天市場のストアを閉じたとしても、楽天ユーザーが自社サイトまで流れてきてくれる可能性は低いでしょう。

やはり流通規模を拡大するという視点に立つと、バランスを見ながら店舗を増やして全体展開していくことが重要です。

――モールごとに属性が違うなら、モールごとに売れやすい商品も違ってきますか。

そうですね、確かにモールごとで違いが出ます。例えば、同じ商品でもセット販売にするなどラインナップを変えて販売してみたら、楽天市場では3,000円単価の品、Yahoo!ショッピングでは1,000円単価の品、Amazonでは5,000円単価のセットが最も売れたという事例もあります。

決してYahoo!ショッピングでは高い商品が売れにくいというわけではなく、ポイント率が良く、貯めたポイントを消化できることから低単価の品が売れやすい。そうしたモールごとの特徴的な傾向はありますね。

年齢層の高い新規客を狙うならdショッピングに注目

――おすすめのモールなどはありますか。

流通がとれるという意味では、Amazonと楽天市場は外せないですね。ただ、競争が激化してしまっているので費用対効果があまり良くない。新たなフィールドを開拓するという意味で最近注目しているのが、ドコモが運営している「dショッピング」です。

弊社でサポートを始めてからまだ日が浅いので、事例数はそれほど多くはないのですが、ドコモユーザーが利用することが多く、顧客の年齢層は少し高めです。これまでアプローチできていないゾーンなので、まるごと新規見込み客として狙える可能性があります。

dショッピングもネクストエンジンは連携していますし、激戦を避けて利を得られる新規展開先としては注目のモールだと思います。

グロース戦略の第一歩は、OMSを導入して現場の負担を減らすこと

――多店舗展開の話に戻しますが、扱うストアが増えるほどオペレーションが煩雑になりやすくなりますが、とくに注意すべき点はどこだと思いますか。

ストアが増える度に必要な人手も増えるという構成にしてしまうと、事故が起こりやすくなります。在庫管理の連携がとれずに、受注したのに品物がなくて配送までに日数がかかってしまい、モールからペナルティを受けてしまうような事例もありますね。

――ペナルティが厳しくなるというのは、具体的にはどのようなことですか。

各モールごとに出荷見込み日時を設定できるので、それを守っていれば罰則的なペナルティはないのですが、配送日時が遅いストアは、検索結果で上位表示されなくなります。この影響が最も大きいですね。

配送の遅れだけでなく、個人情報漏えいリスクを防ぐ意味でも、やはり情報はOMS(受注在庫連携システム)で一元管理することをおすすめしたいですね。

――現場では、OMSで管理されている企業が増えているのではないですか。

以前、複数のEC店舗を運営している企業を対象にOMSの導入状況をアンケート調査したところ、導入活用している企業は、約半数だったそうです。

流通総額が大きくなってきても、CSVで倉庫にデータを送るという人手に頼ったやり方を続けているところもあって、危なっかしいと思うこともあります。

――一方で、まだ半分はOMSなしで運用できるなら、慌てて導入しなくても回していけるんじゃないかとも思いますが。

一番の弊害は単純で、売上が頭打ちになります。OMSを入れずに人が管理しようとすると、日々のオペレーションで現場に余裕がなくなり、商品ラインナップを全部モールに登録しきれないなどの各種事情が発生して、売り逃しが発生しやすくなるからです。

よくお伝えさせていただく事例なんですが、ある飲食チェーン店でストア構築支援を引き継いだ際は、OMSを導入してオペレーションを見直しただけで、翌月の売上が3倍になりました。オペレーションの効率化だけで、それほど結果に違いが出ることもあります。

多店舗に限らず、1店舗経営の場合でも、オペレーションの負荷がかかりやすい部分を見直して、効率化を図ることは大切です。これができないと、新しいことに挑戦できないので。現場の負担を軽減させることが、何よりも重要なグロース戦略になると思います。

――講演の内容をさらに詳しくご覧になりたい方は、アーカイブ視聴をご利用ください。

【講演者】

井澤孝宏

コマースメディア株式会社 代表取締役

Shopifyエバンジェリスト。2011年楽天株式会社に入社。ECコンサルタントとして、さまざまなジャンルのストアサポートを行う。さらにベンチャー企業にてEC事業の立ち上げから上場を経験した後、2016年コマースメディア株式会社を設立。2017年日本で3社目となるShopifyエキスパートに認定。Shopifyおよびモールを含めた、ECサイトのマーケティング・制作・運用・ロジスティクスのサポートおよびコンサルティングを手掛けている。

【進行】

李 重雄

株式会社アプロ総研 代表取締役

大阪生まれ、大阪育ち。近畿大学理工学部経営工学科卒業後、株式会社ソフトウエア・サイエンスにSEとして入社。百貨店の顧客管理システム、スーパーのPOSシステム、自動車事故のコールセンターシステムなどを経験した後、2007年に大学時代の同級生と株式会社アルクムを設立。Movable TypeのプラグインとしてECパッケージ「AlTrade」を開発。2012年に株式会社アプロ総研を設立。

この記事では、Shopifyを使ったEC運用の強みについて紹介します。記事の内容は、15年間にわたってECサイトに関わり、いまではECサイトの運営サポートを手掛けている株式会社アプロ総研代表取締役の李重雄氏による講演※に基づいて構成しています(本記事内の話し手はアプロ総研の李氏)。同セミナーの「Shopify最新情報とEC運営体制について」はコチラ。

※2022年11月2日(水)開催のEC Growth Day「Shopifyを使った売上UP戦略とオペレーション構築の重要性」を動画でご覧になりたい方はアーカイブにてご視聴ください。

Shopifyの5つの強み

ECサイト運営向けにさまざまなプラットフォームが登場していますが、Shopifyを活用することで得られる5つの強みがあります。それぞれを紹介しましょう。

【強み1】サーバーが強固

Shopifyのサーバーは365日24時間体制で監視されていて、稼働率99.8%を誇るほど、安定性に定評があります。ネットショッピングでは、売上のチャンスは思いがけないタイミングでやってきます。芸能人やインフルエンサーの目に留まってSNSで紹介されたことがきっかけで商品に注目が集まり、一夜にして500万の売上があがるような事例もあるほどです。

しかし、商品が話題になっているときは、絶好の販売チャンスである反面、アクセスが集中するためにサーバーダウンの危険性が高まります。サイトにつながらない状態が発生してしまったら、大きなチャンスを逃してしまうことになります。

管理画面の操作性にもたつきを感じることはありますが、この点は改善が期待できます。それよりも、どれほどアクセスが集中してもサーバーダウンを心配する必要がないことは、サイト運営者にとっての大きな安心感につながり、サイトの信頼性を向上させます。

【強み2】充実したアプリ

Shopifyは、標準機能を拡張できるアプリが充実しています。

アプリストアには7,000以上のアプリが提供されているので、必要に応じて追加してカスタマイズすることで自社サイトの利便性を高められます。自分にとって必要なアプリが選びやすいように、アプリストアではカテゴリ別に検索できたり、おすすめのアプリや日本向けに用意されたアプリがまとめて紹介されています。

これだけの数のアプリが提供されているのは、おそらくアプリ提供業者に対するサポートが充実しているからでしょう。

アプリ提供事業者にとっても、アプリ利用者にとっても、望ましい環境が整えられているので、今後も良質なアプリのラインナップが増えていくだろうと予想されます。

ただし、残念ながらアプリの組み合わせの相性が悪い場合もあります。Shopify側で対策を講じているようですが、中には対応が間に合っていないものが存在することも事実です。

また、どれほどニッチなニーズでもアプリがあれば完璧にカバーできるかと言えば、まだそこまでは至っていません。EC運営に関して「こんなことがしたい」と思うことは、ほとんど支障なく解決できるでしょうが、利用者側で工夫する必要がある場合も散見されます。

これらの課題はニーズが高くなれば、対応するアプリが開発されて解決されるでしょうから、今後のさらなる拡充を期待していいと思います。

【強み3】ノーコードで運用可能

コードの知識がなくても日常のEC運用をこなせるのが、Shopifyの大きな強みです。

Shopifyには、自分自身でサイトデザインやテーマをカスタマイズできるように、テンプレート言語「Liquid(リキッド)」が用意されています。Shopifyのシェアが拡大するにつれ、Liquidが注目され、使い方を解説する情報なども見かけるようになってきました。

しかし、Liquidの使いこなしは必須事項ではありません。むしろ、アプロ総研で提供しているShopify初心者向けの支援サービスでは、最初のうちはLiquidを使わないことを推奨しているほどです。コードや仕組みを理解しないまま、不用意にLiquidに手を出してしまうと、思わぬ影響が出てしまうことがあるからです。

もちろん、コードを理解して正しく活用できる人、プログラム技術のある人は積極的にLiquidを活用するといいでしょう。よりオリジナル色を強めることができます。

しかし、敷居が高いのであれば、ノーコードでもShopifyは十分EC運用が可能です。

【強み4】ネクストエンジンとの連携

ECサイトを滞りなく運営するには、商品が売れた後に発生する事務処理、つまりバックオフィス処理を効率良く行うことが重要です。

近頃は、OMS(Order Management System/オーダーマネジメントシステム)やWMS(Warehouse Management System/倉庫管理システム)と呼ばれる、EC向けの一元管理システムが数々登場していて、これらを使っている人も多いと思います。

Shopifyには、マーケティング戦略などフロント業務に関わる機能は充実していますが、バックオフィス処理に関してはOMSやWMSにかないません。この点をカバーするためにShopifyではOMSやWMSとの連携機能を強化しています。

とくに、OMSの中でも定評のあるネクストエンジンはShopifyとの連携に力を入れていて、注文情報の自動取り込みや、配送キャリアの仕様に合わせた送り状の作成、メールの自動送信など、受注から在庫管理、出荷管理までの作業を自動化できます。バックオフィス処理を大きく効率化できます。

【強み5】エンタープライズ向け上位プランの優位性

扱う商品点数が増えたり売上規模が拡大するにつれ、新たな出店を計画したり、プラットフォームを見直してさらなる飛躍を図ろうとすることもあるでしょう。

しかし、新たなストアを開設しようとしたり、カートを変更しようとする際に、悩ましい課題になるのがデータの移行です。顧客情報という個人情報を扱うこともあり、慎重にデータを移行した結果、半年程度の期間を費やしたという事例もあるほどです。

この期間も成長できるはずだと考えると、データ移行だけで半年もの時間がとられるのは、無駄な足踏みにしかなりません。

Shopifyには、最上位のエンタープライズプランとして、Shopify PLUSが用意されています。Shopify PLUSには、追加料金なしでストアの数を増やしたり、既存ストアからのデータインポートなどの独自機能が用意されています。

成長に合わせて最適なプランを選べる余地があること、プランを変更するだけで圧倒的なスピード感で規模を拡大できることを考えると、Shopifyでの運用は自社ECの成長を加速したい人にとって大きな後押しになるでしょう。

Shopify運用で心がけたいこと3つ

強みとは逆に、ShopifyでのEC運用にあたって心がけておきたい注意点もあります。

【注意1】クラウドサービスであることを理解する

Shopifyは優れたサービスですが、多くの利用者に向けたクラウドサービスであるため、汎用性を意識した仕様になっているところもあります。

あつらえたようなフィット感を望むなら物足りなさを感じるかもしれませんが、オーダーメイドシステムでない以上、既製品に自分を合わせていく意識を持つことは必要です。

【注意2】新しいことに挑戦する

工夫のしがいがあるプラットフォームなので、無難で保守的な運用をするよりも、新たな挑戦をして大きな成長を目指していくことをおすすめします。

【注意3】顧客目線を忘れない

ECサイト運用していくにあたって最も重要なのは、やはりお客様の気持ちです。自分が何をしたいかよりも、購入者は何を望むのか、買いたいと思ってもらうには何をすべきかを考えた運用を心がけるようにすることが大切です。

――講演の内容をさらに詳しくご覧になりたい方は、アーカイブ視聴をご利用ください。

【講演者】

李 重雄

株式会社アプロ総研 代表取締役

大阪生まれ、大阪育ち。近畿大学理工学部経営工学科卒業後、株式会社ソフトウエア・サイエンスにSEとして入社。百貨店の顧客管理システム、スーパーのPOSシステム、自動車事故のコールセンターシステムなどを経験した後、2007年に大学時代の同級生と株式会社アルクムを設立。Movable TypeのプラグインとしてECパッケージ「AlTrade」を開発。2012年に株式会社アプロ総研を設立。

お中元・お歳暮や父の日・母の日といったギフトシーズンや、年末商戦時期には予約販売を行うEC事業者さんは多いのではないでしょうか?

販売機会を最大限に生かせる予約販売は魅力的ですが、ただでさえ忙しいこの時期、予約商品の対応まで手が回らないので予約販売は諦めていたり、その時期はスタッフ総出で毎年遅くまで作業している、という方はいませんか?

そんな方はぜひ、システム導入で予約商品の受注処理がどう変わるのかEC初心者の新人エヌイーくんと一緒に学びましょう!

予約販売商品の受注について学ぼう!

これもいいなぁ、あ、こっちのケーキもおいしそう…。迷っちゃうなあ、あ、今年はおせちも予約しておこうかな……(PC画面に釘付け)

エヌイーくん、よだれが垂れてる……

あ!先輩!えっと、これは……今日は予約商品の受注処理について勉強するんですよね! 予約商品はどんなものがあるのか予習していました!

(本当に…?)そうだね、今日は予約商品の受注について解説します

繁忙期の予約販売だって怖くない!

エヌイーくんが夢中になっていたクリスマスケーキやおせちなど、季節のイベント関連商品やお歳暮・お中元といったギフト商材、品薄になりがちな人気商品は、予約販売を実施するEC事業者さんが多いと思います。

他にも、流行や季節に左右されるアパレル商材や、季節性のある加湿器や暖房グッズなどの家電・雑貨などの商品のライフサイクルが短い商材も、予約販売を実施して、販売機会を最大限にして、売り上げの拡大につなげたいところです。

予約販売では、事前に受注数も把握できますし、余分な在庫を抱えるリスクも減り、事業者側のメリットは大きいです。

いくら売り上げにつながるとはいえ、予約商品の出荷時期が年末に近いものだと、お歳暮需要とも重なるし、ただでさえ通常の受注処理だけでも大変な繁忙期、予約された商品の対応までやるのは想像しただけでも恐ろしいです……

そこで一元管理システムが生きてくるのです。ネクストエンジンを使えば、予約販売商品も、在庫ありの商品と同様に作業を自動化できるんです!

参考:商品在庫ありの場合の受注処理の流れを知りたい方は前回の記事(「受注処理をもっと効率化しよう!【新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室】」)をご覧ください。

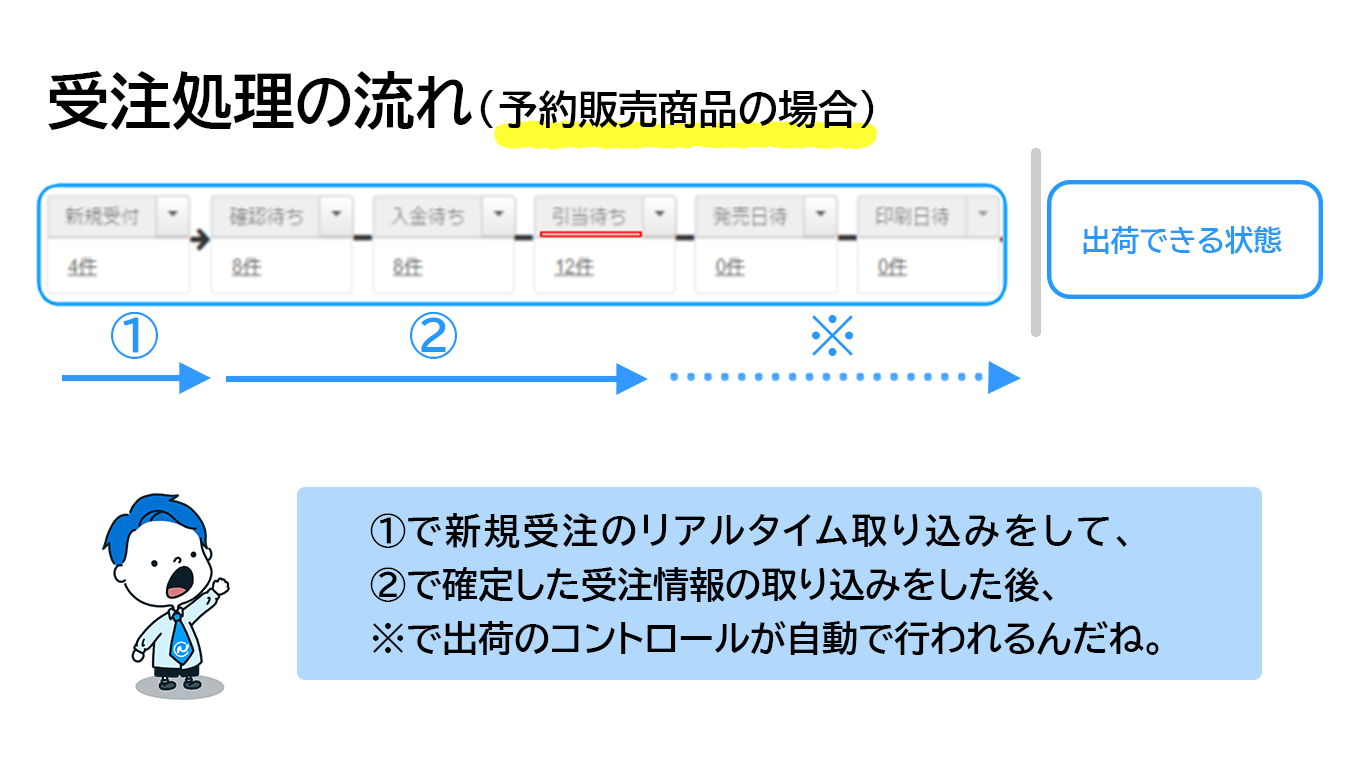

ネクストエンジンの受注処理(予約販売の場合)

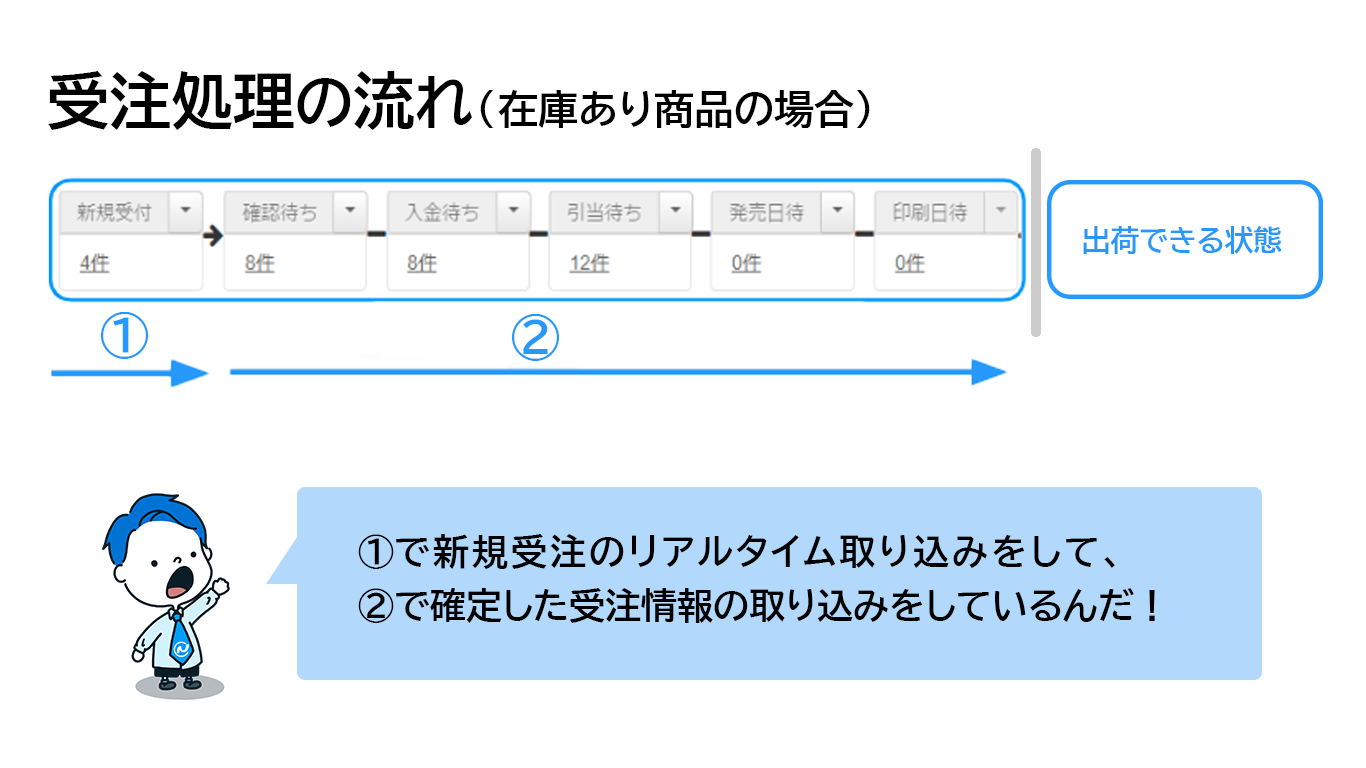

例えば、ネクストエンジンの管理画面では、在庫ありの商品と同様、上の図のように、新規で受注すると自動で「新規受付」ステータスに入り、取り込まれた商品はネクストエンジン側で在庫が確保されます(上図①)。

その後、以下のいずれかのいずれかの方法でEC店舗で確定した受注を取り込みます(上図②)。

- 自動取り込み:API

- 手動取り込み:csv

- 1クリック取り込み:有効化

予約販売商品の場合、その時点では在庫はないためステータスは②までにとどまります。予約商品の在庫が納品され、在庫の入庫を行うことで出荷できる状態の受注に自動で切り替わり、ステータスがその先に進みます(上図※)。

これなら、予約商品の受注が殺到しても、在庫が納品された後に1件ずつ急いで対応する必要がなくなって、受注管理がずっと楽になるね。しかも、これだけ自動化されているなら、繁忙期に予約販売しても夜な夜なスタッフ総出で作業するなんてこともなるなるね!

教えて先輩!エヌイーくんの質問コーナー

予約購入したお客様への連絡メールも大切だと思うのですが、こういうのって自動化できたりするんでしょうか?

いい質問だね。ネクストエンジンを使えば、受注ステータスに合わせて、自動送信メールを送ることができる※んだ。だからEC事業者さんが予約商品の受注に対して1件ずつメールを送る必要もなくなります!

※ここも要チェック!

ネクストエンジンなら、受注ステータスに合わせて以下のような自動送信メールを設定することができます。

・受注確認メール:例「ご注文ありがとうございます」

・印刷日待ちメール:例「ご注文商品の発送予定日のお知らせ」

・印刷待ち以降メール:例「ご注文商品の発送準備を開始しました」

・発送連絡メール:例「ご注文商品を発送しました」

予約販売商品の入庫方法はどのようなものがありますか?

ネクストエンジンの商品管理画面から、①SKUごとに画面での入庫登録、②CSVファイルを利用し一括入庫、③仕入伝票を作成し入庫、というこの3つの方法から選ぶことができます。自動連携できる倉庫であれば、入庫処理も自動化できます

すごい!これなら繁忙期に予約商品の対応をしても、慌てることがなくなりそうです

まとめ

今回は予約商品の受注処理について勉強しました。益々忙しくなるこの季節、この記事で少しでもシステム導入の疑問や不安が解消する一助となればうれしいです。

「新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室」ではネクストエンジンの運用方法についてシリーズでお伝えしています。出荷管理などシリーズの過去コンテンツはこちらからご覧ください。

今日は予約商品の運用について学びました。予約商品の対応で業務量が増えて困っていたり、通常業務で手一杯だから予約販売に踏み切れないというEC事業者さんにもっと知ってほしいなあ…! さらに詳しい資料が読みたい方は、以下のリンクから見てみてください!

ECサイト運営では返品処理はつきものです。

「返品の理由はどういったもの?」「返品処理は難しいの?」「スムーズに返品業務を進めるためのポイントは?」など、返品処理についてさまざまな疑問を持っている方もいるでしょう。

そこで本記事では、返品処理業務について返品処理の仕事内容からおもな返品理由、業務の流れや効率化の方法を解説していきます。

返品処理を行う上で重要なポイントも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

返品処理とは?

まずは、返品処理とはどのような業務内容かをご説明します。

返品処理とは、商品やサービスの返品を行う業務のこと

返品処理とは商品を購入した顧客がなんらかの理由により返品を希望した際に、販売店が商品を購入者から受け取り、返金を行うまでの一連の業務のことです。

ネットショップでは、商品を実際に触って確かめたり、試着して購入したりできないため、想像と違った・サイズが合わなかったなどの理由により返品するケースが多く見られます。

商品やサービスの返品率

では、実際商品やサービスの返品率はどの程度のものなのでしょうか?

株式会社エルテックスが通販事業者担当300名に対し、返品率などの調査を行った結果、返品率5〜10%の事業者が最も多い結果となりました。

しかし、年商100億円以上の事業者では返品率を5%未満に押さえている傾向も見られ、返品率を抑える意識の差が浮き彫りとなっています。※

商品の返品率が高くなると返品業務の負担が大きくなり、ほかの業務に必要な時間を圧迫しかねません。

また、返品処理の際にトラブルが起きてしまった場合、お店のレビューや評価などを下げる要因にもなるでしょう。

しかし、返品は必ずしも悪い面だけではありません。返品可能であるという安心感から、ECサイトで商品を購入してみようと考えるユーザーも少なからずいます。

実店舗に行く時間がない、欲しい商品を取り扱っている実店舗が遠方といった理由でECサイトを利用しているユーザーも多いため、返品を悪くとらえすぎないようにしましょう。

ただし、返品率が多すぎる場合には返品に至った原因を探り、今後の商品開発に活かすことが大切です。

※参考:ECのミカタ「ECの返品率は5~10%がボリュームゾーン、エルテックスの実態調査で」

返品処理はどうして発生するの?おもな返品理由とは

返品が発生する理由はさまざまです。

以下では販売側・購入側・配送の3つに分けて、返品理由を説明します。

販売側に起因する返品理由

販売者のミスが原因の返品は以下の3つです。

- 誤発送

- 宛名間違い

- 故障や損傷

受注した商品ではなく、誤って別の商品を発送してしまう誤発送や、宛名を間違えて誤配送してしまうなど、事業者側の過失で返品やキャンセルが発生するケースが考えられます。

ほかにも、商品が不良品であったり、傷や汚れがあるなど、明らかに発送前から問題がある商品を見落としてそのまま配送してしまった場合は、返品につながります。

購入側に起因する返品理由

ECサイトでは実店舗のように自分の目で商品を確かめたり、試着したりすることができません。

そのため、実際に届いた商品を自分の目で見たときに「イメージと違う」「サイズが合わない」と感じるケースがあります。

また、配達後に「結局使わなかった」「別の商品のほうがよかった」など、注文から配達までの数日間に気持ちの変化が起こり、返品につながるケースもあるでしょう。

特定商取引法上で定められた返品権によって、購入者は8日以内の返品が可能となるため、購入者側の事情でも返品が発生します。

配送に起因する返品理由

以下のような配送業者によるミスも返品の原因になります。

- 配送先の間違い

- 配送中の破損や汚れ、商品の劣化

- 配送中の事故による配達不可

頻度は多くはないものの、なんらかの原因によって配達中に事故が起きてしまい、配達ができないケースも考えられます。

届け先の間違いなどのヒューマンエラーが頻発し、返品やクレームなどが頻発する場合は、配送業者の変更も視野にいれるほうがよいでしょう。

返品処理の一般的な業務フロー

実店舗を持たないECサイトの返品処理の業務フローはおもに以下のとおりです。

- 返品受付

- 購入者が返品する商品を発送

- 商品受取・検品

- 返金手続き

それぞれ詳しく説明します。

返品受付

まずは返品の受付です。

購入者からの連絡をもとに返品できるかを判断する重要な業務のため、対応するスタッフによって返品できる条件などがブレないように、事前に返品対応のルールを決めておきましょう。

購入者から発送

購入者が商品を発送する際に、迷わずに発送手続きができるよう、店舗住所や送付方法など、わかりやすく案内を行うことが大切です。

納品時に商品と一緒に郵送する納品書に加えて「返品に関する書類」も同梱し、返品する場合の梱包方法・運送会社・返送先などを掲載しておくのも1つの方法です。

商品受取・検品

販売店に返品商品が到着したら、到着日時・状態などのデータを社内で共有しましょう。返品理由に沿って検品を行い、商品に問題がないか確かめます。

また、返品商品とほかの商品を混同させないよう、「返品商品」とわかるように明確に管理するようにしてください。

返金手続き

ここまでの処理で問題がなければ返金手続きを行います。

購入者が商品交換を希望した場合は、EC事業者が商品の在庫を確認して交換商品の発送を行い、完了となります。

返品の会計処理や仕訳のタイミングは?

では、返品の会計処理はどのような方法で行うのでしょうか。計上時期や仕訳のタイミングとあわせて説明します。

【計上時期】帳簿・伝票の修正は返品処理が完了してから

帳簿や伝票の修正は、返品処理が完了してから行うのが一般的です。

店舗の返品処理の場合は、購入者が実店舗に足を運び返品処理が即日完了するため、完了までにあまり時間がかからないため大きな問題はありません。

一方ECサイトの返品処理は、購入者が購入商品を返送するための配送期間を要するので、完了までに時間がかかります。そのため、帳簿や伝票の修正が漏れないよう注意しなければいけません。

また、返品処理には注意点があります。

期をまたいでの返品処理が発生した場合、その商品の金額が高額で、なおかつ課税額に数千万円規模で影響を及ぼす場合は、以下の手続きが必要です。

- 当期会計仕訳 普通預金/特別利益(繰越損益修正)

- 前期F/S上の修正 買掛金/仕入 (仕訳勘定は計上しない)

- 修正申告(別表四 所得加算 別表五(一)利益積立金加算)

あまりないケースではありますが、返品商品の価格が高い場合は注意しましょう。

【仕訳】顧客に売り上げた商品が返品になった場合(売上戻り)

顧客から返品があった場合の処理は、取引を消す処理を行います。

実際の仕訳例は以下のとおりです。

| 例:10,000円で販売した商品が返品されたケース |

<仕訳1>商品を販売したとき

| 借方 | 貸方 | ||

| 売掛金 | 10,000円 | 売上 | 10,000円 |

<仕訳2>商品が返品(仕入戻し)されたとき

| 借方 | 貸方 | ||

| 売上 | 10,000円 | 売掛金 | 10,000円 |

適切な返品処理を行うためにおさえるべき5つのポイント

適切な返品処理を行うためにおさえておきたいポイントは、以下のとおりです。

- 返品対応のスピード感

- 誠実かつ丁寧な対応

- 返品処理に関するレビュー依頼

- 返品データの分析

- 返品処理の業務効率化

それぞれ詳しく解説します。

①返品対応のスピード感

返品対応時はスピード感が重要です。

返品する理由はさまざまですが、購入者は商品や対応に少なからず不満を抱えています。そんな中、返品方法がわかりにくかったり時間がかかってしまったりすれば、より購入者の不満がつのってしまいます。

購入者の不満が高まり、トラブルに発展することを防ぐためにも、返品方法がわかりやすくスピード感のある返品フローを構築しておきましょう。

②誠実かつ丁寧な対応

ECサイトは実店舗のように対面での対応ができないため、購入者が「返品できるか」「返金されるか」などの不安を抱えている可能性もあります。

そのため、できるだけ購入者の心に寄り添い、誠実かつ丁寧な対応を心がけましょう。

返品対応中は購入者に随時、進捗状況を報告することで購入者に安心感を与えられ、顧客満足度を保つことができます。

また、ECサイト内にも返品条件や返金についての情報を記載しておくと、購入者はより安心して購入できるでしょう。

③返品処理に関するレビュー依頼

「返品時に親切に対応してもらえた」「返品時にこまめに連絡をもらえた」など、好意的なレビューが増えれば、結果として売り上げにもつながります。

返品対応がスムーズに問題なく行えた場合は、購入者に対応に関するレビューを依頼してみましょう。

お礼のメールにレビュー投稿のURLを記載して送るのも1つの方法です。できるだけ簡単にレビュー投稿ができる案内を送りましょう。

④返品データの分析

返品処理が完了したら終わりではありません。

「返品」にはECサイトを運営していく上での重要なヒントが隠されている可能性があります。

返品データを分析することにより、今後の生産計画に役立てたりECサイトの改善に役立てたりすることが可能です。

例えば、サイズ違いを理由に返品が多い場合は、服のサイズだけでなく、着用モデルの身長を明記するなどの対策が効果的といえるでしょう。

返品データを今後の運営に活かすことを考えて、返品フローの構築を行うことが大切です。

⑤返品処理の業務効率化

返品処理を効率化することでスムーズに返品対応をすることができ、作業コストの削減にもつながります。

例えば、返品処理業務をマニュアル化すれば、誰でも同様に対応が可能となり、効率化が図れるでしょう。

また、これまで返品処理に時間がかかっていたスタッフも返品処理対応の時間が短くなるため、ほかの業務に時間を使うことができ、業務に対するモチベーションも上がるかもしれません。

マニュアルの見直しなどを長期間行っていない企業は、作業者の声をくみ取り、現場独自の観点での工夫を取り入れてマニュアルの更新を行いましょう。

また、返品処理の業務効率化を進めるためには、以下のような「自動化」もおすすめです。

| フロー | 自動化する対応 |

|---|---|

| 返品依頼 | 依頼受付返品可否判定 |

| 返品手続 | 配送業者の手配 |

| 受領確認 | 受領確認メール在庫反映 |

| 返金 | 経理システムとの連携 |

このような自動化は、管理システムを導入することで実現することが可能です。

管理システムにはさまざまな種類があるため、自社の業務フローで自動化したい業務をピックアップし、実現できるシステムを選びましょう。

まとめ:返品処理は煩雑になりがち|上手に付き合って売り上げにつなげよう

ECサイトを運営していく上で返品処理は避けられません。返品不可の特約を表示すれば、返品を拒否することもできますが、返品ができないことで販売機会を逃すことにもつながります。

返品処理はコストがかかりますが、丁寧に対応することで顧客からの信頼を高めたり、返品データを分析することでEC運営改善のヒントにもなります。

返品をただ嫌がるのではなく、うまく付き合って行きましょう!

返品処理を効率化するなら「ネクストエンジン」

返品処理は業務フローが多く煩雑なため、より効率化を目指すなら、EC管理システムの導入がおすすめです。

EC一元管理システム「ネクストエンジン」なら、手作業では時間がかかっていた返品処理に伴う在庫管理に関しても効率化することが可能です。

ネクストエンジンは手動による在庫更新が必要なく、以下のような理由により在庫が変動した際も自動管理が可能です。

- 注文キャンセル

- 返品対応

- 交換対応

- 不良品の処分

- 入庫対応

- ほかの店舗で商品が購入された場合の在庫変動

また、サンクスメールやフォローメールの自動送信もできるため、連絡漏れや送信間違いなどのヒューマンエラーも防げます。

できるだけ効率よくECサイトを運営したい、返品処理や受注管理をミスなく管理したいとお考えの方は、ぜひ導入を検討してみてください。

また、より詳しくネクストエンジンを知りたい方のために、ネクストエンジンの受注管理について詳しくまとめた資料もご用意しております。ぜひお気軽にダウンロードしてみてください。

ECサイト運営において、「カゴ落ち」という言葉を耳にしたことがあっても、カゴ落ちがもたらす影響や対策がわからないという方は多いのではないでしょうか。

カゴ落ちとは、顧客がECサイトで気になった商品をカートに入れたものの購入せず、放置されている状態を指します。

本記事では、このカゴ落ちが発生する理由や対策について詳しく解説していきますので、カゴ落ちでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

カゴ落ちとは?

まずは「カゴ落ち」という用語の意味について解説します。

世界的にカゴ落ちがどの程度の頻度で発生しているのか、カゴ落ち率の平均もご紹介するのでぜひ参考にしてください。

カゴ落ちとは、商品をカートに入れたものの購入せず、放置されている状態のこと

冒頭でも記載したとおり、「カゴ落ち」とは、顧客が商品を購入せず、カートに入れたまま放置している状態です。

別名「カート落ち」や「カート放棄」とも呼びます。

カゴ落ちしているとはいえ、商品を一度カートに入れているため、顧客はその商品に対して興味関心を示し、購入を検討していると推測できます。

購入を促すあと一押しのアプローチがあれば、購入につながるかもしれません。このように、カゴ落ちした商品を購入してもらえるように工夫することを「カゴ落ち対策」と呼びます。

ECサイトにおけるカゴ落ち率の平均値やその計算方法とは?

UXリサーチ会社のBaymard Instituteが、48種のカゴ落ち率のデータを平均値化したところ、カゴ落ち率の平均は69.99%と約7割にも上っていることがわかりました。※

年間1億円の商品がカートに入れられているとすると、7割に該当する7,000万円の販売機会が損失していることになるため、カゴ落ちが売り上げに与える影響は非常に大きなものです。

カゴ落ち率は下記の計算式で求められます。

カゴ落ち率={1-(購入完了数/作成されたカート数)}×100

購入完了数を作成されたカート数で割り、1から引きます。

この値を100倍にして、パーセンテージ表記に直したものが、カゴ落ち率になります。

※参考:Baymard Institute「48 Cart Abandonment Rate Statistics 2022」

カゴ落ちが発生する理由とその対策

約7割の確率で発生するカゴ落ちですが、どのような理由で発生してしまうのでしょうか。

ここではカゴ落ちが発生する理由とその対策を解説します。

1. 手数料・送料などの追加費用が高い

興味を持った商品をカートに追加し、購入ページに進むも、手数料・送料などの追加費用が高いことを理由に購入を断念する顧客が多いようです。

さきほども触れたBaymard Instituteの調査によれば、追加費用の問題はカゴ落ちの理由として全体の48%を占めており、大きな理由であることがわかります。

これは、顧客が事前に送料や手数料を把握できていないことに原因があるため、あらかじめ顧客にわかりやすく追加費用を明示することが大切です。

具体的には、税込金額を表示する、手数料や送料がかかる条件や金額をトップページに配置することなどが挙げられます。

2. アカウントの登録や入力項目が面倒

ほとんどのECサイトでは、商品を購入するためにアカウントの登録が必要ですが、商品の購入前にアカウントの登録を求められると多くの顧客は面倒と感じてしまうでしょう。

一度登録すれば、住所やクレジットカード情報などを再入力する手間が省けるという顧客側へのメリットもありますが、初回のアカウント登録を面倒に感じて途中で離脱するケースは充分考えられます。

そのため対策としては、アカウント登録なしでも購入できる選択肢をユーザーに与えることが有効です。

アカウント登録の手間をなくすことで、初回購入のハードルを下げることができますので、可能であれば実装しましょう。

3. 利用したい決済方法が選べない

最近ではQRコード決済などの電子決済が普及し、支払い方法が多様化しています。

そのため、いざ商品を購入する際に、希望の決済方法を選択できない場合も、顧客の購入意欲をそぐ一因となるでしょう。

対策としては、できる限り多くの決済方法を用意しておき、とくに以下の決済方法には対応しておくことをおすすめします。

- クレジットカード決済

- コンビニ決済

- 代引き(代金引換)

- PayPay

- LINE Pay

- 楽天ペイ

- Paidy翌月支払い

顧客の多用な支払いニーズに対応できるよう、多くの決済方法を準備しておきましょう。

4. ショッピング中のエラー

購入ページの表示読み込みに時間がかかってしまったり、エラーになり強制終了してしまったりすると、そのまま顧客が購入サイトに戻ってこなくなることがあります。

原因もわからずにエラーになることで顧客に不安を与えてしまうこともカゴ落ちの原因の1つです。

アクセス過多やサーバーメンテナンスなど、エラー原因がわかる場合は、速やかにエラー内容をわかりやすく明示することで、カゴ落ち率を抑えることができる可能性があります。

5. 欲しい商品の到着予定が遅い

配送サービスの向上により、現在では商品の購入から到着までのリードタイムが1〜3日というのが一般的です。

そのため、商品の到着までに数週間かかるとなれば、購入を諦めてしまいかねません。

カゴ落ち対策としては、繁忙期であることや原材料の不足など、配送に日数がかかる理由を明確にしておくことが有効です。

どうしても商品の到着に時間を要する場合は、事前に顧客に伝えておき、了承いただいた上で購入してもらいましょう。

6. 商品をカートに入れた後、忘れてしまった

顧客がネットショッピング中に別の用事を思い出し、サイトを離脱した後、そのままカートに商品を入れたことを忘れているケースもよく存在します。

こういったケースを防ぐためには、下記で紹介するカゴ落ちメールや追跡型の広告を活用することがおすすめです

また、セールや福袋などのキャンペーンページを用意して対策をすることで、顧客の購買意欲を刺激し、カゴ落ちを防ぐ確率も高まります。

カゴ落ち対策 には「カゴ落ちメール」が有効

カゴ落ち対策では、上記で紹介した対策のほかに、「カゴ落ちメール」を顧客に送付することも有効と考えられます。

カゴ落ちメールとは、商品をカートに入れたまま放置している顧客に対して、買い忘れがあることを知らせるメールです。

期待されている効果は以下のとおり。

- 購買意欲をリマインドして顧客を購入サイトに呼び戻す

- 購入を迷っている顧客の背中を押す

忙しくて途中離脱した顧客に商品を再度閲覧させることで、時間経過により低下した購入意欲を再度高めます。

カゴ落ちメールを送付する際は、該当商品の割引き情報も付け加えると、さらに効果的といえるでしょう。

効果的なカゴ落ちメール作成の4つのポイント

顧客の購買意欲を高めるために効果を発揮するカゴ落ちメールですが、配信のタイミングや頻度を間違えると顧客に不快感を与えかねません。

カゴ落ちメールが効果を最大限発揮するために、ここでは4つのポイントを紹介します。

1.配信のタイミングを考慮する

配信のタイミングを間違えてしまうと顧客に不快感を与えてしまうため、早すぎず、遅すぎないタイミングで配信することが重要です。

3時間後、24時間後、1週間後がベストなタイミングとされており、効果が高いと考えられています。

気になった商品をメモ感覚でカートに追加し、さまざまな商品を比較しながら検討している顧客は多いでしょう。

そのような顧客に対し、カゴ落ちメールの配信が早すぎると購買意欲を逆にそいでしまう可能性があるため、注意が必要です。

また、家電などの高価格帯の商品は、購入までに時間がかかるケースも多いため、商品のカテゴリや価格帯によっても配信のタイミングを考える必要があります。

ただ、実際に実行してみなければ顧客の反応もわからないため、上記で記載した「3時間後、24時間後、1週間後」の3つのタイミングでカゴ落ちメールを送信し、顧客の反応をデータとして収集することが有効です。

2.メールの件名(タイトル)を工夫する

メールの件名は、顧客がカゴ落ちメールを開封するかどうかを判断する重要なポイントです。

下記の表を参考に、顧客の購入時期やメールの特性に合わせた件名をつけましょう。

| メールの種類 | サイト離脱からの経過時間 | 件名の例 |

| サンクス系メール | サイト閲覧直後 | いつもご利用頂きありがとうございます【サイト名】 |

| リマインド系メール | 2〜3日 | カートに追加した商品でお買い忘れはありませんか?【サイト名】 |

| フォロー系メール | 1週間 | お困りの点はありませんか?【サイト名】 |

スマートフォンの利用者が多いため、件名がすべて表示されるよう、短い文字数で収めることも大切です。

3.内容や視認性にこだわる

カゴ落ちメールは、受け取った人が見やすいように、内容や視認性に配慮することも大切です。テキストばかりで埋め尽くすのではなく、ビジュアルを整え、HTML形式で配信するとよいでしょう。

また、内容は下記のように配信する度に変更し、徐々にアプローチをかけていくことが重要です。

- 1通目:サンクス系メール(サイト訪問のお礼)

- 2通目:リマインド系メール(カゴ落ちしていることのお知らせ)

- 3通目:フォロー系メール(ECサイトで再度購入を検討してもらうように促す)

サイト閲覧直後に「商品の買い忘れがある」と指摘されると、顧客は不快に感じてしまう可能性があるため、お礼から入るのがおすすめです。

メールの最後には、限定特典や値引き情報などを記載しておくと、購買意欲をさらに高められます。

4.配信頻度の最適化を行う

カゴ落ちメールを送る際は、配信頻度にも注意しましょう。

カゴ落ちメールは3回までが妥当だと考えられており、それ以上多いと、顧客にしつこいという印象を与えてしまいます。

回数は極力抑えつつ、メールの内容や視覚性にこだわってインパクトのあるメールを送付することを意識しましょう。

このまま使える!カゴ落ちメールの例文2選

カゴ落ち対策としてカゴ落ちメールの送付が効果的であることをご理解いただけたと思います。

しかし、実際に送付するにあたって、どのような内容にするか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。

ここからは、そのまま使えるカゴ落ちメールの例文を、2つのシチュエーションに分けて紹介するので、ぜひ参考にしてください。

パターン1.サイト離脱から2〜3日経過している場合の例文

サイト離脱から2〜3日経過している場合は、商品の記憶や購買意欲もまだ残っている可能性があるため、カートに商品が入ったままになっている事実を伝えることが有効です。

| 例文件名:カートに追加した商品でお買い忘れはありませんか? 【サイト名】本文:〇〇様 いつも【サイト名】をご利用いただき、誠にありがとうございます。 【商品名】がカートに残っておりますが、お買い忘れはございませんか? 【商品画像】【商品閲覧ページのURL】 現在、【キャンペーン名】も開催しております。該当商品のご購入で、●●%のポイントキャッシュバックを行っておりますので、この機会にぜひご購入をご検討ください。 ログインはこちら なお、すでにご購入済みの場合や、カートから削除済みの場合でも、本メールが送信されることがありますので、ご了承くださいませ。 |

カゴ落ちメールの内容を確認した顧客がすぐに購入を再開できるように、商品閲覧ページのURLを記載するなど、細かな配慮を心がけましょう。

パターン2.サイト離脱から1週間ほど経過している場合の例文

サイト離脱から1週間ほど経過している場合は、商品に対する疑問や不明点を抱えていることも考えられます。

そのため、カートに商品が残っていることを伝えるよりも、「商品の購入を検討するにあたり困っていることがないか」というところからアプローチし、再度購入を検討してもらうように促すことが効果的です。

| 例文件名:商品のご購入にあたり、お困りの点はありませんか? 【サイト名】本文:〇〇様 いつも【サイト名】をご利用いただき、誠にありがとうございます。 商品のご購入にあたり、保証期間や返品方法についてご不明な点はございませんか? 注文に関する質問につきましては、以下のヘルプページに解答をまとめておりますので、ご覧くださいませ。 現在、【キャンペーン名】も開催しております。 該当商品のご購入で、●●%のポイントキャッシュバックを行っておりますので、この機会にぜひ商品のご購入をご検討ください。 ログインはこちら |

カゴ落ちの原因として予想される内容に応じて、件名や本文を工夫し、カゴ落ちメールを送信しましょう。

まとめ:カゴ落ち対策を行い、顧客の離脱を防ごう

本記事ではカゴ落ちが発生する原因や、その対策について解説しました。

購入を決定した後に追加費用があることがわかったり、希望の決済方法が選べなかったりするなど、顧客にとって予想外の出来事が起きることと、カゴ落ちが発生してしまうことがあります。

サイト上で顧客への配慮を行うと同時に、カゴ落ちメールを適切に活用することがカゴ落ち対策として効果的です。

顧客の離脱を防ぐためにも、万全なカゴ落ち対策を行いましょう。

なお、カゴ落ちメール以外にも、配送遅延時のお詫びメールなど、EC運営で必要なメールのテンプレートを集めた資料を作成しました!以下から無料でダウンロードできますので、日々の業務にお役立てください。

EC運営でお悩みなら!ネクストエンジン

EC運営の効率化・自動化にお悩みではありませんか?

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は、受注管理や在庫管理などのEC業務を自動化し、一元管理することができます。

サンクスメールなどの各種メールの自動送付など、EC業務を効率化するための機能が豊富に搭載されております。

30日の無料体験期間も設けられているので、少しでもEC運営の効率化や改善にご興味のある方は、以下から無料で資料がダウンロードできますので、ぜひお気軽にご利用ください。

出荷管理は、受注した商品を出荷するために必要なプロセスです。

せっかく注文を受けても、正しく出荷作業ができていないと、お客様のもとには商品が届きません。

しかし、出荷管理は大幅な作業コストがかかる業務の1つで、効率化の実現ができず頭を抱えている企業もあるのではないでしょうか?

そこで本記事では、出荷管理の業務内容や重要性、効率化するためのポイントなどを解説していきます。

出荷管理とは?

出荷管理とは、業態によっても違いますが、基本的には受注した商品をお客様のもとにスムーズに出荷するために必要な作業です。

おもに出荷準備に関わる業務と、出荷後に出荷状況などを管理する業務の2通りが必要です。

いずれかがスムーズにいかないと、出荷にも支障をきたし、在庫状況のずれなどが原因でトラブルにつながる可能性があります。

シンプルな業務と思われがちですが、受注量が多いとその分作業も増えるため、効率よく行わなければいけません。

出荷をミスなく行うようにするためにも、出荷管理は重要な作業なのです。

出荷管理の作業内容と流れ

出荷管理を正しく行うためには、作業内容をよく把握する必要があります。

出荷の流れについて、どのような業務が必要になるのか、それぞれ詳しく紹介していきます。

1.出荷指示書などを作成する

まずは、担当者が受注伝票をもとに出荷指示書の作成をします。

どの商品を出荷するのか、必要な個数はいくつかなどを細かく確認しながら作成していきます。納期が決まっている商品が多く、商品の在庫状況は常に変化しています。出荷指示書に誤りがあると正しく出荷されませんので、注意して作成します。

納期の早い商品や、出荷の準備が複雑で手がかかるものは、早めに出荷指示書を渡せるようにしておきましょう。

2.出荷および納品を行う

商品の在庫を管理している倉庫担当者が、納期に合わせて出荷に必要な商品の出荷準備を行います。

同時に商品と一緒に同梱する納品書(お客様用と控え)と受領書の用意も必要です。

また、商品を問題なく届けられるように梱包し、配送の手配も行います。

年末年始など配送が混雑する時期は、予定よりも配送が遅れてしまうこともあるため早めの手配が必要です。

3.売上伝票を作成する

商品が納品されたあとは、伝票の控えなどを活用し、売上伝票の作成を行います。

売上処理が終われば、控え一式を経理担当者や商品の管理者に渡し、控えを管理してもらいましょう。

売上伝票のなかには、売上日や商品名、金額や数量、出荷時番号、納品先などの必要な情報がわかるよう、正確に記入しておくことが大切です。

4.帳簿へ記帳する

売上伝票と商品の受領書を受け取ったあとは、帳簿への記帳が必要です。

毎日の取引を仕訳し、誰が見ても会社のお金の流れがわかるようにまとめておきます。

取引記録を帳簿につけ可視化することで、取引の流れを把握できるだけでなく、1年分の決算所を作成する際にも必要です。

また、お客様とのトラブルを未然に防ぐためにも、取引の証明となる帳簿は重要です。

現金ではなく振り込みの場合は「売掛金」として処理するようにしましょう。

出荷管理を大切にしなければならない4つの理由

出荷管理は、ただ商品を発送するだけの業務ではありません。

正しく管理することで売り上げを把握するのはもちろん、在庫数を把握して欠品やミスを防ぐことにつながります。

また、顧客からの問い合わせなどにきちんと対応し、信頼を得るためにも重要な業務です。

ここからは、出荷管理が大切な理由について解説していきます。

1.売り上げを正確に予測できる

企業にとって売り上げを正確に予測することは、非常に重要なことです。

そのためにも現時点で売り上げがどのくらいあるのかを把握し、正しい数字を知る必要があります。

売り上げを把握することで、想定していた売り上げ予測と比較することができ、次年度の達成予算目標や事業コストの算出に活かすことも可能です。

売り上げを予測する精度が低いと売り上げ分析も正確でなくなり、今後の事業運営にも大きな影響を与えてしまう可能性があります。

健全な事業運営を行うためにも、売り上げを正確に把握して計上する必要があるのです。

2.適切な在庫数を維持する

自社にどの程度の在庫があるのかを把握しておくことも、出荷管理に欠かせません。

在庫の管理ができていないと、過剰在庫が発生し余計なコストがかかってしまうかもしれませんし、お客様から注文が入っても在庫切れで出荷できず、お待たせしてしまうかもしれません。

注文が入り在庫が変動するたびに、正確な在庫数を管理しておく必要があります。

時には、注文がキャンセルになったり、出荷数が急増するなど在庫数の変動が大きく、正確な在庫数を把握することが難しくなることもあるはずです。

そのため、管理システムの導入などを行いリアルタイムで在庫数を把握できる仕組みを構築し、正確な在庫数を常に把握できる体制を作っておきましょう。

3.欠品や納品ミスを防ぐ

お客様から注文を受けたときに、売れ筋の商品が何度も欠品を起こすと、せっかくの販売チャンスを逃してしまうことになります。

また、出荷管理を正確に行うことで商品の納品ミスを防ぎ、破損などの不良品があった場合でもすぐに対応することが可能です。

ミスを防ぐだけでなく、問題が発生した際に迅速に対応することは企業のイメージ向上にも繋がります。

4.顧客からの問い合わせに迅速に対応できる

お客様から出荷状況などの問い合わせがあったときに、迅速な対応ができるかどうかは出荷管理を適切に行っているかどうかで変わります。

出荷した商品が到着するまでのスケジュールや状況がわかっていないと、問い合わせを受けるたびに状況の確認が必要になり、返答するまでに時間がかかってしまいます。

問い合わせ対応でお待たせしてしまうと、お客様からの信頼を失う原因にもなりかねません。

今後の販売機会を逃さず迅速に顧客対応できるよう、出荷した商品の状況なども確認できる体制を構築しておきましょう。

出荷管理で起こりがちな3つの課題

出荷管理は日々の業務をスムーズに行うために重要ですが、

単純な作業に見えて複雑な部分も多く、さまざまな問題が起きてしまうこともあるでしょう。

ここからは、出荷管理がうまくいかないことで起こりがちな4つの課題について紹介していきます。

1.出荷や在庫情報を把握できないと作業効率の低下を招く

在庫は常に変動しています。

生産状況や在庫状況など常に情報の更新が必要な項目も多いため、最新状況の把握を維持するのが困難といった問題が発生することもあるでしょう。

リアルタイムに在庫状況を把握していないと、注文が入ってはじめて在庫が切れていたことに気付くケースも考えられます。

また、在庫情報をすべて手入力で行っている企業では、その分管理作業に時間も取られ、作業効率の低下の原因となるでしょう。

このように、常に変動する在庫状況を把握できていない企業や、在庫管理に大幅な時間がかかってしまい、業務効率がよくない企業も多くあるのが現状です。

2.注文のキャンセルや追加の情報共有が遅れる

注文のキャンセルや追加情報の共有体制が構築できていないと、注文後のキャンセルや追加注文が入ってもすぐに気づけない可能性があります。

キャンセルに気づかず出荷の準備をしていた場合、無駄な作業が増える原因になってしまいます。

そのため、注文情報に更新があった場合は、従業員が簡単に最新のステータスを把握できるシステム構築も大切です。

追加注文があり、すでに注文を受けていた商品と一緒に発送したほうがよいケースもあるため、できるだけ最新情報をすぐに把握できる環境を構築しておきましょう。

3.受注から売上計上までのタイムロスが生じる

受注してから商品の出荷、引き渡しを終えて、売り上げの入力作業までが基本の出荷作業になります。

この流れをできるだけ早くスムーズに行うことは、企業としても売り上げを立て、利益を確保するために重要なことです。

出荷管理に必要なフローが定まっていないと、無駄な作業が増えてしまい、タイムロスが生じる原因になります。

また、作業者によっても作業効率が変わり、業務が属人化してしまう可能性もあるでしょう。

このタイムロスを減らすという意味でも、管理システムを導入し、管理作業の自動化を目指すことが効果的です。

出荷管理を効率化するポイントとは

出荷管理がいかに重要かはご理解いただけたと思います。

ここからは出荷管理を効率化するためのポイントを解説します。

自社の現状を知って課題を整理する

まずは自社の現状の出荷管理について問題点を把握しましょう。

例えば、以下のような課題や改善すべき点はありませんか?

- 入出庫の在庫を手作業でカウントしており、数が合わない時がある

- 実在庫と在庫データが合わないことがある

- 在庫があるのに、無駄な発注をしてしまうことがある

- エクセルで出荷管理している

在庫確認を手作業で行っていると、どうしてもヒューマンエラーを起こしやすいですし、発注ミスが起こっている場合、業務が属人化し、特定のスタッフに管理の負荷が集中している可能性もありますので、業務フローの見直しが必要かもしれません。

また、エクセルで出荷管理をしている企業は多くいらっしゃると思いますが、エクセルで管理するメリット・デメリットは何でしょうか?

エクセルのメリットは多くの職場ですでに使用しており、追加コストがかからず、誰でも編集や入力が簡単にできるという点です。

しかしその反面、エクセルならではのデメリットもあります。例えば、エクセルは複数人で管理をすることには向いておらず、また、大量のデータを編集するとファイルが重くなり、動作不良を起こすこともあります。なにより、データを手入力していると、ヒューマンエラーを起こしやすくなります。

そうはいっても「今のところはエクセルでなんとかしたい!」という方は、以下の記事でエクセルの在庫管理方法について解説していますので、こちらを参考にしてください。

システム導入で効率化を目指す!

自社の課題を把握でき、より効率化を目指すことが決まったら、ぜひおすすめしたいのは管理システムの導入です。

さまざまな管理システムがありますが、システムによっては、在庫状況をリアルタイムに自動反映したり、注文を受けた商品のステータス管理が簡単に行えたりするなど、出荷管理業務の効率化が実現できる機能があります。

より効率よく出荷業務を行うことで、ヒューマンエラーを減らすことができ、業務効率化で生まれた時間を集客など、もっと注力したい業務に集中できるようになります。無料のお試し期間を設けているところも多いので、管理システムをまだ導入されていない事業者の方は、ぜひ一度導入を検討してみましょう。

ECサイトの運営を自動化・効率化するならネクストエンジン

ネクストエンジンは、出荷管理や受注処理といったバックヤードからEC事業をサポートするEC一元管理システムです。

EC運営が軌道に乗り、売り上げがアップして嬉しい反面、日に日に受注や出荷業務がまわらなくなり、繁忙期にはスタッフ総出で深夜まで対応しなければならない……という経験はありませんか?

ネクストエンジンであれば、今まで1件1件注文確認していた作業を自動化し、業務をずっと楽に、効率化することができます。

ロジクラやオープンロジなど外部の倉庫システムとも連携でき、データを一元管理することで作業の効率化や時間の短縮を実現します。

実際にネクストエンジンを導入したとある企業様からは、導入後に出荷効率が大幅に改善し、出荷数が1.5倍になったというお声をいただいています。(詳しくは以下のページをご覧ください!)

ネクストエンジン導入で実現できることは以下のとおりです。

- 慢性的なリソース不足の解消

- ルーティン業務の減少で、それ以外の業務にリソースを割く余裕ができる

- 自動化の実現によりヒューマンエラーを減らすことが可能

- 教育や引継ぎ作業を減らして効率的な運営が可能

など

ネクストエンジンの出荷管理について、以下より無料の資料もご用意しております。お気軽にダウンロードください!

まとめ:出荷管理の効率化にはシステム導入のご検討を

出荷管理は、受注量が増えるほど複雑になっていきます。手入力などアナログ作業で行うには限界があり、出荷管理がうまく行われていないと、欠品や納品の遅れなどの問題も発生しかねません。

出荷業務を効率よくスムーズに行うことでミスを減らし、お客様の信頼度を高めるべく、システム導入の検討してみてはいかがでしょうか。

近年、買い物でインターネットを利用する人が増えており、需要の拡大に伴ってECサイトを立ち上げる企業や個人が増加しています。

しかし、ECサイト運営は業務範囲が幅広く、辛いと感じている方は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ECサイト運営の概要から、業務が辛くなる原因や対策について解説していきます。ECサイトの将来性についても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

ECサイト運営にはどのような業務がある?おもな仕事内容とは

EC運営の辛さに入る前に、まずはECサイト運営の概要についてご説明します。

サイト運営の業務内容は、商品を販売するための「フロントエンド業務」と、販売活動を管理する「バックエンド業務」の2種類に分けられます。

フロントエンド業務

フロントエンド業務は、企画や広告、Webサイト制作など、顧客に商品を購入してもらうために行う業務です。

フロントエンド業務の中でも、「マーチャンダイジング」業務と「マーケティング」業務の2つに分けて解説します。

1.マーチャンダイジング

マーチャンダイジングとは、商品の企画・仕入れなど、商品を顧客のニーズに合わせ適切に届けるための戦略を実行する業務で、詳しい業務内容は以下のとおりです。

| 業務 | 内容 |

| 商品の企画や調達 | 顧客のニーズに合わせた商品の企画や選定を行う業務 |

| 商品の仕入れや在庫管理 | 販売予測数量と市場の流行から、商品の仕入れ数量やタイミングを判断し、在庫管理を行う業務 |

| 商品の価格調整や入れ替え | 販売状況や在庫数から判断し、季節の変わり目などに行う作業 |

マーチャンダイジングは、ECサイトの利益を左右する業務であるため、販売予測や在庫数などのデータに基づいた管理が欠かせません。

2.マーケティング

マーケティングは、顧客に商品やサービスを知ってもらうために行う宣伝業務です。

どんなに高機能な商品を開発したとしても、このマーケティングがおろそかになっていると、売り上げは思うように伸びません。

マーケティングのおもな業務内容は以下の3つです。

- Webサイト制作(思わず購入したくなるようなHP、LP制作など)

- Webサイトへの集客(SNS運用や広告、CM等)

- キャンペーン企画(プロモーションやセール等)

マーケティングに際しては、顧客のニーズや市場の流行などをしっかり分析することが大切です。

Webサイトの制作や集客は、専門の高度な知識が必要となるため、外部に委託する選択肢も考えるのもよいでしょう。

バックエンド業務

バックエンド業務は、顧客が購入した商品の発送や在庫管理など、ECサイトの裏側で行われる業務です。

ここでは「受発注管理」「商品・在庫管理」「運営管理」の3つに分けてそれぞれ解説します。

1.受発注管理

バックエンド業務の中心となるのが、この受発注管理業務です。

顧客からの注文情報をもとに受注処理を行い、ピッキング作業や検品・梱包の作業を経て、出荷処理を行います。

また、発送後の通知メールの送付や返品対応などのカスタマー業務も受発注管理業務の一部です。

受発注管理には多くの人手や作業スペースが必要で、システムなどと連携した効率的な運用が求められます。

2.商品・在庫管理

販売する商品は、ロケーション(倉庫内の住所のようなもの)ごとに、一定の法則を持って管理されています。

商品ごとにデータと現物の数量が常に一致した状態を保ち、商品の種類によっては劣化を防ぐために温度管理や消費期限の管理も重要です。

商品・在庫管理を正確に行うことは、発送業務の効率化にもつながるため、バックエンド業務の中でもとくに重要な業務となっています。

3.運営管理

ECサイトの売り上げや人件費の管理、システムの検討などが運営管理に該当します。

ECサイトの利益を伸ばすために、最適な人員配置の検討や外部ツールの選定を行う業務です。システム導入の検討をする際は、費用対効果を検証する必要があるため、幅広い知見が求められます。

業務の効率化に苦戦している場合は、専門知識を持つ外部業者に相談しサポートを受けることも検討しましょう。

ECサイトの運営は辛いもの?大変と感じる5つの理由

業務範囲が幅広く、多くの人手を必要とするECサイト運営は、辛いと感じる原因もさまざまです。

ここでは、ECサイト運営が辛いと感じる要因となるおもな理由を5つ紹介します。

理由① 業務範囲が広くマルチタスクになる

ECサイト運営は業務範囲が広くマルチタスクになりがちです。

おもな業務内容としては以下のものが挙げられます。

- 企画

- サイト制作&運営

- マーケティング

- 受発注業務

- 出荷業務

- 配送手配

- カスタマーサポート

など

ECサイト運営は購入された商品を発送するという単純な作業だと思われがちですが、裏側ではこれだけ多くの作業を必要としているのです。

そのため、これらの作業の多用さ・煩雑さから辛いと感じる方もいるでしょう。

理由② 人手不足になりやすい

理由①でご説明したように、ECサイト運営は幅広い業務をこなさなければならず、業務量が多くなりがちです。

取り扱う商品数や規模によって異なりますが、商品の出荷業務などを行うバックエンド業務ではとくに多くの人手が必要です。とはいえ、繁忙期と通常期で業務量にばらつきがあることも多く、人員を増やすには当然コストがかさむため、なかなか増員に踏み切れないEC事業者も多くあります。

結果として慢性的な人手不足に陥り、ECサイト運営が辛いと感じる方は少なくありません。

理由③ こまめなサイト管理が必要

ECサイトを利用する顧客は、常に新しい情報や商品を求めています。

そのため、キャンペーンやセール情報の告知など、定期的に新しい情報を更新しなければいけません。

また、新しい商品の登録作業は、入力する項目も多く、手間のかかる作業です。

こうしたサイト管理や更新作業をし続けることが辛く感じる方もいるでしょう。

理由④ 徹底した在庫管理が必要

ECサイト運営では、商品の劣化や在庫過多、欠品を防ぐため、徹底した在庫管理が必要です。

在庫管理の精度は、出荷時のリードタイムなどにも影響し、顧客満足度や売り上げにも深い関係があります。

在庫管理には多くのノウハウと労力を必要するため、うまく効率化できず頭を抱えている事業者も多いのが現状です。

理由⑤ カスターマーサポートが大変

ECサイト運営において、カスタマーサポートはリピーターを増やすために、欠かせない要素の1つです。

このカスタマーサポートには、商品への質問やクレームの対応、返品や交換への対応などが挙げられます。

顧客はインターネット上の画像だけを見て購入するため、実物の商品を見て「イメージが違った」などの理由で返品や交換を希望することは多々あります。

しかし、ECサイトの運営者からすれば、日々多忙を極める業務の中で返品や交換にまで対応するのは辛いと感じてしまっても不思議ではありません。

ECサイト運営を辛いと感じないための対策3選

ECサイト運営が辛くなる原因としては、業務範囲が幅広く、手が回らない状態になってしまうことが挙げられました。

そのような状況を防ぐためには、システムの導入による効率化を検討したり、外部業者に委託したりすることで業務自体を減らすことが重要です。

ここでは、ECサイト運営を効率化する3つの方法を紹介します。

対策① 運営を一元管理できるサービスを利用する

ECサイト運営は一元管理サービスを導入することで、大幅に効率化できます。

今まで手作業で行っていた注文取り込みなどの受注業務、細かな記録を必要とする在庫管理業務など、多くの業務を自動化することが可能です。

業務スピードが向上するだけでなく、ヒューマンエラーの削減にもつながることで、顧客満足度も向上し、売り上げアップも目指せます。

スタッフの業務負担が軽減し、時間に余裕が出た分をより創造的な仕事に費やすことができるでしょう。

対策② 一部の作業をアウトソーシングする

商品の発送や在庫管理など、一部の作業をアウトソーシングすることで、自社にかかる負担を大幅に軽減することが可能です。

空いたリソースをコア業務に集中できるのはもちろん、商品の管理や発送など、物流に関する一連の流れをプロに任せられるためサービスの質向上も期待できます。

業者によって、得意な分野・苦手な分野が存在するため、自社に適したサービスを展開している業者を選ぶようにしましょう。

対策③ 新しく人材を採用する

取り扱う商品数や出荷数が増え、事業規模が大きくなっているのであれば、新しく人材を採用するのも1つの方法です。

その場しのぎで派遣などのスポット作業者を雇っているのであれば、なおさら採用に力を入れるべきでしょう。

固定の人材を多く雇用することで、作業者の育成に力をいれることができ、作業効率の改善が期待できます。

ECサイト運営の将来性は?市場規模が拡大した2つの要因

EC業界の市場規模は年々拡大傾向にあり、ECサイトの将来性は大いに期待できます。

将来性が期待できる2つの理由をそれぞれ解説します。

要因① スマートフォン利用者の増加

近年のデジタル化に伴い、スマートフォン利用者が年々増加しています。

スマートフォンであれば、アプリなどを活用することで快適にECサイトでショッピングを楽しめるため、利用者は今後も増えるでしょう。

また、さまざまなSNSが普及したことで、ECサイトへの集客経路も増えています。

それぞれの世代に合わせたマーケティング戦略を練ることで、ECサイト運営はますます拡大・発展していくでしょう。

要因② 日本は世界水準と比較してもEC化率がまだ低く伸びしろがある

経済産業省の発表によると、世界のEC化率が2021年時点で19.6%だった一方で、日本のEC化率は8.78%※となっており、世界に比べて日本のEC化はまだまだ低いのが現状です。

欲しい商品の現物を確認できないという理由で、ECサイトでの購入に消極的な消費者もいます。

このような層に、ECサイトを利用する利便性をアピールできれば、日本のEC化はさらに加速することでしょう。

ECサイト運営に参入する企業や個人が増えていることからも、ECサイト運営には伸びしろがあるといえます。

ECサイト運営を楽しめる仕事に!ネクストエンジンがお手伝いします

業務内容が幅広く、辛くなりがちなECサイト運営も、効率化することで充実した仕事に生まれ変わります。

現状、ECサイト運営が辛いとお悩みの方は、ぜひEC一元管理システム「ネクストエンジン」の導入を検討してみてください。

ネクストエンジンを導入することで以下の効果が期待でき、ECサイト運営の効率化に役立ちます。

- 受注処理や出荷指示の自動化

- 各店舗や物流拠点の在庫変動の履歴を一元化

- 商品登録作業の負担軽減

- 発注・仕入れ業務の効率化

- 発送通知メールの自動化

実際にネクストエンジンを導入されたEC事業者様からは「一人ですべての業務を行っていたため、深夜まで作業をすることもあったが、導入後は効率化・自動化することで、業務負担はラクになった一方で売り上げは3倍以上に増えた!」という声や、「セールの度に連日深夜対応していて、現場の雰囲気も悪くなっていたが、導入後は販促にも注力できる余裕も生まれ、売り上げも大幅にアップした」といった声をいただいています。

ネクストエンジンは皆様のEC運営に必要なルーチン業務をラクにし、よりクリエイティブな業務に専念するお手伝いをしています!以下から無料の資料をダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

まとめ:ECサイト運営が辛いならルーチンワークを効率化しよう

本記事ではECサイト運営が辛くなる原因と対策について解説しました。

現状、ECサイト運営が辛いと感じているのであれば、バックエンド業務などのルーチンワークを効率化することが効果的です。

バックエンド業務の効率化には、運営を一元管理できるシステムの活用が大きく貢献します。

ECサイト運営全体の効率化を図りたいと考えている方は、ぜひ導入を検討してみてください。

また、ECビジネスの基礎について改めておさらいしたいという方は、以下から資料がダウンロードできますので、こちらもご参考ください。

EC運営は日々の業務量も多く常に忙しいと感じていませんか? 現在は受注処理等もアナログで行なっていて、もっと効率化したいと思いつつも、システム導入後の運用イメージができないというEC事業者の方は多くいらっしゃいます。

そんな方はぜひ、システム導入でEC運営が具体的にどう変わるのかをEC初心者の新人エヌイーくんと一緒に学んでみませんか?

受注処理の運用方法を学ぼう!

はじめまして!ぼく、エヌイーくんです。これから先輩がEC初心者のぼくに、ネクストエンジンの運用方法について教えてくれるそうです! EC運営でお悩みの皆さん、ぜひぼくと一緒にネクストエンジンの運用方法について学んで行きましょう!

ここでよく学んで、早くEC事業者の皆さんのお役に立てるようになるんだよ! さっそくだけど、今日は受注処理の運用方法を解説します

はい!(やる気満々)

受注処理は真心込めて1つずつ……しなくていいんです!

ECサイト上で商品が売れると、お客様に商品が届くまでのさまざまな受注業務が発生します。注文が入ったら在庫状況を確認して、お客様にサンクスメールを送ったり、入金確認をしたり……等々。

EC事業者の皆さんは日々の受注処理をどのように行なっていますか? ひとつひとつの作業は複雑ではないものの、限られた人員ですべてやろうとすると、繁忙期や何かイレギュラーな対応を迫られたときなど、ヒューマンエラーが起こりかねません。

EC事業者側にとっては数多くの注文のうちのたった1つのミスでも、お客様にはそれが店舗に対する印象のすべてになるため、レビューの評判が下がったり、店舗に対する信頼度やお客様の満足度に大きく影響してしまいます。

やっぱり真心込めて1つずつやるしかない? でもそんなことしていたら、すべての注文に対応しきれない! どうしたらいいんですか?

そこでシステム導入が受注管理業務に生きてくるのです! ネクストエンジンを使えば、今まで1つずつ対応してきたものを自動化し、受注処理を効率よく運営できます。

ネクストエンジンの受注処理(商品在庫ありの場合)

例えば、ネクストエンジンの管理画面では、上の図①のように、EC店舗から新規の受注が入ると自動で「新規受付」のステータスに受注案件が入り、取り込まれた商品はネクストエンジン側で在庫を確保します。

その後、以下いずれかの方法でEC店舗で確定した受注を取り込みます。

- 自動取り込み:API

- 手動取り込み:csv

- 1クリック取り込み:有効化

確認が不要な注文は出荷できる状態のステータスへ自動的に移動し、確認が必要な受注だけを各ステータスに自動振り分けします(上の図②)。また、各ステータスで止める条件は店舗ごとに設定できます。

これなら注文ひとつひとつに対応しなくて済むし、人為的ミスも減らせて、すごく効率的業務が進みそう!

なお、「確認待ち」に止める設定ができる条件や具体例など、さらに詳しい機能が知りたい方はこちらの記事(「働くNEシリーズ 受注処理篇」)や、以下から無料のダウンロードもチェックしてみてください。

教えて先輩!エヌイーくんの質問コーナー

受注処理の運用方法は分かったのですが、自動で受注情報の取り込みができるモール・カートはどこですか?

いい質問だね。楽天市場、Yahoo!ショッピング、Amazon、au Payマーケット、Qoo10、メルカリShops、Shopify、ショップサーブ、makeshop、ebay、BASEなどがあるよ。自動連携する場合、一部(*で記した部分)はアプリの利用が必要だから注意してね

わー、たくさん選べるんですね! ……あ、そうだ! システム運用中に「確認待ち」ステータスに止まるケースって実際は結構多いんですか?

「確認待ち」に止まるケースというのは、例えば、購入者様のコメントがあったり、記載住所に不備があるようなケースが考えられるね。この場合、店舗ごとに確認したい条件を指定できるんだ。とはいえ、受注全体に対しての頻度は高くはないから安心して大丈夫

さらに詳しい確認待ちに止める条件を知りたい方は、こちらの記事「まだ注文を1件ずつ確認している?【働くネクストエンジン – 受注処理篇】」もご覧ください!

まとめ

今回はネクストエンジンを使った受注処理の運用について勉強しました。EC運営の助けになるヒントが少しでも見つかれば幸いです。

「新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室」ではネクストエンジンの運用方法についてシリーズでお伝えしています。このほかの記事はこちらから一覧で見ることができますので、ぜひ気になるトピックをチェックしてみてください!

今日はとても勉強になりました!ネクストエンジンを運用して、日々の業務に忙しいEC事業者の皆さんのお仕事がもっと楽になってほしいと思います! なお、ネクストエンジンでは毎週オンラインセミナーも実施しているので、お気軽に以下のリンクからチェックしてみてください!ぼくも参加してこなくっちゃ!

【エヌイーくんプロフィール】

小田原から新横浜に最近引っ越した会社員。効率化が好き。EC事業者さんの役に立てるよう日々奮闘中。

配送品質を向上するためのYahoo!ショッピングとYahoo!フリマでの取り組みである優良配送。優良配送に認定されると様々なメリットがありますが、それにはいくつか条件があり、日々の多忙に加えてこの条件達成に苦悩しているEC事業者さんも多いと聞きます。

この記事では、Yahoo!ショッピングの優良配送のメリットや重要性、条件達成・継続を超ラクにする秘訣を紹介します。

Yahoo!ショッピングの優良配送のメリット

1. 検索結果で上位表示されやすくなる

Yahoo!ショッピング・Yahoo!フリマは公式で、優良配送の対象商品は検索結果で上位表示されることを発表しています。アクセス数が高まり安くなり注文数も増加することで、売り上げアップを狙えます。

2. 検索結果に優良配送アイコンが表示される

優良発送の対象となった商品には、配送のスピーディーさをイメージしたトラックのマークのアイコンが表示されます。「他の商品に比べて目立つ」&「早く商品が手元に届くユーザーメリットの提示」という大きな役割、メリットがあります。

3. 他店舗への商品ページに掲載される

同一のJANコードの商品を取り扱う場合、商品ページの上部と中部にある「条件比較」の部分で視認性の高い場所に表示されます。配送スピードを優先する消費者を他の店舗から集客することができます。

4. 絞り込み検索の対象に

優良配送の商品を対象に絞り込み検索ができるようになっています。この機能で優良配送の対象になっていない商品は配送スピードを優先している消費者に表示されなくなってしまいます。

5. 検索画面・レコメンド枠において優先表示

2022年6月にYahoo!ショッピングとYahoo!フリマの検索結果画面とレコメンド枠にて、優良配送商品が優先的に表示されることが発表されました。2022年8月下旬ごろから実際に実装されており、検索順位に影響を及ぼす指標の中で最重要指標となっています。

Yahoo!ショッピングの優良配送の重要性と条件の厳しさ

ECサイトにおける配送スピードの重要性

ECサイトで商品を購入したユーザーは、商品が届くまで待つ必要があります。「翌日配送」に対応している商品も増えてきている中で、いくら商品が良くても安くても配送が遅ければ、「必要な日に届かない」といった事が生じるため、顧客満足度を下げる要因にもなります。

注文から配送までのスピードの重要性は年々増しており、実際に『Digital Commerce 360』とBizrate Insightsがおこなった調査では、「2つのECサイトで同じ価格の商品が売られている場合、配送が早いほうから購入する」と回答した人が60%という結果になりました。

このようなデータからも、配送スピードが「顧客満足度」と「購買率」に大きな影響を与えていると考えて間違いないでしょう。

優良発送になるための条件

認定を受けることで売上が上がるメリットのある「優良配送」ですが、認定を獲得するための条件は2つあります。

①最短お届け日が「注文日+2日以内」

②「出荷遅延率」が5%未満

※出荷遅延率とは、「遅延対象となる注文数」を「全注文数」で割った割合

どちらも条件としては簡単ではなく、さらに継続して条件を達成し、「優良配送」を維持し続けるには、「受注の管理」「倉庫との連携」等、日々の業務と並行してクリアしなければいけない課題はたくさんあり、ショップ運営者さんには大きな負担となります。

優良配送の条件達成・継続を超ラクにする秘訣

一元管理システムの導入

ECサイトで出店している方は、楽天、Amazon、Yahoo!ショッピング等、いろいろなモールへ出店されている方が多く、それぞれの店舗やモールでの受注や在庫の確認の業務は煩雑になりがちです。それによって、優良発送の条件達成の難易度は跳ね上がっているという現状がある方も多いのではないでしょうか。

その難易度を低下させることができるのが「一元管理システム」。一元管理システムとは、複数のショッピングモールへの出店や、自社ECサイトを多店舗運営している際に、それらのデータを集約して受注から出荷までを超効率的に運用・管理していくためのシステムになります。

具体的にどんな悩みを解決できるのか、ネクストエンジンを例に挙げて紹介します。

一元管理システムのネクストエンジンでできること

1. 受注・出荷の一括管理

受注の数が少ないうちは問題なく対応できてはいても、受注件数が増えてくると各モールごとでの受注の管理・在庫管理が煩雑になり、かなりの時間がかかるようになります。そのため、優良発送の条件達成の壁をクリアできないという問題や、できたとしても「優良発送の恩恵」をうけて注文数が増加すると、条件を継続的に達成できないという問題が生じます。

ネクストエンジンでは各モール、店舗の注文は自動的に取り込まれ、ネクストエンジン上で出荷できる状態に処理されます。さまざまな送り状発行システムに対応しており、出荷ができる状態になった注文は順次出荷されますので、今まで手作業で確認が必要だった作業が一気に自動化されることで優良発送の条件達成のハードルを一気に下げることができます。

さらに、サンクスメールなどの各種メールも自動送信が可能なので、効率化するだけではなく、今よりもさらにお客様の満足度を上げる工夫も可能となります。

2. 倉庫との連携強化

ネクストエンジンはさまざまな倉庫・WMSと連携でき、出荷指示を自動でスムーズに行うことができ、手動による在庫管理も必要なくなります。

システムを使うことで、手動で行うと煩雑でミスの起きやすい在庫管理も一気に効率化・自動化することができ、ラグが発生しやすい倉庫との連携もスムーズに行うことができます。

ヤマトフルフィルメントサービスの終了で代替案をお探しの方は以下の記事もぜひご覧ください。

ネクストエンジンでEC業務を最適化

Yahoo!ショッピングの優良配送の条件を達成・継続を超ラクにする秘訣を紹介しました。

日々の業務に加えて、受注や在庫を管理しながら顧客対応をしたりと多忙な毎日。ネクストエンジンは、そんなEC事業者の皆さんの業務を減らし、少しでも売上アップや新しいチャレンジに向ける時間を創造できるようにサポートします。

なお、以下からネクストエンジンについての資料が無料でダウンロードできますので、ぜひこちらもご参考ください。

EC事業における物流は、求められる作業量が多く高い品質を求められるため、改善に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。

そのような時は、物流業務を専門のプロに任せることができる、物流アウトソーシングの活用がおすすめです。

本記事では物流アウトソーシングの概要やメリット・デメリットについて詳しく解説していきます。

依頼した際の費用相場や、選び方についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

物流アウトソーシングとは?

まずは、物流アウトソーシングの基礎知識や、作業内容について解説します。

物流アウトソーシングとは物流部門の仕事を外注すること

物流アウトソーシングとは、物流部門の仕事を3PL(サードパーティー・ロジスティクス)と呼ばれる、物流アウトソーシングを実施している倉庫会社へ委託することを指します。

入出庫や在庫管理など、労力が大きく、正確さを求められる物流業務をプロに任せることでより高品質のサービスを目指すことができます。

物流アウトソーシングを利用することで、出荷件数の増大やリードタイムの短縮を実現し、人手不足や保管スペースの問題も解決できるでしょう。

物流アウトソーシングでカバーできる作業内容

物流アウトソーシングでは入出庫や在庫管理など、物流全般の業務が代行可能です。

ここからは、物流アウトソーシングでカバーできる作業内容についてそれぞれ解説します。

基本となる荷受け作業【入庫・棚入れ】

倉庫に商品が搬入され、最初に行なう入庫作業と棚入れの作業を代行することが可能です。

入庫作業の方法はさまざまで、カートンや商品の実数ごとに、おもにバーコードを読み込んで数量のチェックを行ないます。

棚入れは棚やパレットなどに一定のルールのもと、整理された状態で収納していく作業のことです。

入庫作業は物流業務の土台となる作業であるため、ここでミスが出ると、後々に出荷ミスや出荷遅延などを引き起こす可能性があるため注意が必要です。

記録を取り、置き場所を決める【検品・在庫管理】

荷主側の要望によっては、商品状態の確認など、事前の検品作業にも対応しています。

この検品作業は、荷主側と物流アウトソーシング会社で、合格の基準を定義しておくことが大切です。

在庫管理では、入出庫時にバーコードでスキャンをするなど、記録を取りながら現物とデータの数量を常に一致させながら作業を行ないます。

正確な在庫管理は出荷ミスや欠品を防ぐだけでなく、余計な棚卸し作業を省くことにもつながるでしょう。

在庫から取り出し、発送準備をする【ピッキング・梱包】

出荷指示がかかると、倉庫内から出荷対象の商品を集めてくるピッキング作業が行なわれます。

このピッキング作業も代行可能で、物流業務の中でもとくに人手を必要とする作業です。

作業員の熟練度やシステムの活用度合いで効率が大きく異なる業務とも言えるため、物流業務に精通しているプロに任せた方が効率化を図れる可能性があるでしょう。

また、梱包作業では、荷主企業の要望に沿って対応することが一般的です。

商品ごとの梱包方法やチラシ対応、緩衝材の使用方法についてなどの要望やマニュアルはしっかりと伝えておきましょう。

出荷の手配や送り状番号の通知など【配送管理】

梱包後は配送業者への荷物の引き渡しや送り状番号の通知などを行ないます。

配送管理も代行可能で、物流業に慣れている企業が出荷の手配などをする場合、配送業者とのやりとりもスムーズで、滞りなく配送準備を行なえるでしょう。

配送業者への実績送信や顧客への送り状番号の通知にも対応しています。

物流アウトソーシングにかかる費用と費用相場

物流アウトソーシングの利用を検討する上で、最も気になるのが費用の部分ではないでしょうか。

物流アウトソーシングの費用内訳は、毎月一定の金額を支払う固定費と、出荷数や在庫量によって変動する変動費タイプの2つに分かれ、それぞれの合計で費用が決まることが一般的です。

それぞれの相場は下記のとおり。

【固定費(1カ月あたり)の費用相場】

| 項目 | 費用相場 |

| システム利用料 | 2〜5万円 |

| 保管料 | 1坪あたり4,000〜7,000円 |

システム利用料とは、入出庫や在庫管理の際に使われる倉庫管理システムの利用料のことです。

荷主企業ごとに最適化された高機能なシステムを比較的安価で利用できます。

保管料は1坪あたりの金額を設定し、使用坪数に応じて請求されるケースがほとんどです。

【変動費の相場】

| 項目 | 費用相場 |

| 入庫料 | 1個あたり10〜30円 |

| ピッキング料 | 1個あたり10〜30円 |

| 検品料 | 1個あたり10〜100円 |

| 梱包料 | 段ボールの場合 150〜300円 |

| 配送料 | 400〜1,200円 |

入庫料は商品1点ごとやカートン数ごとなど、請求方法は企業によってさまざまです。

コンテナやチャーター便の荷受けは荷受け料として別途請求されます。

検品料には、商品の状態確認や検針なども含まれています。

また、梱包の際にチラシなどを同梱する際は、別途1枚あたり1〜5円程度請求されることがあるため注意が必要です。

物流をアウトソーシングするおもなメリットは4つ

物流をアウトソーシングすることでコストの削減や業務の効率化などさまざまなメリットをもたらします。

おもなメリットは下記の4つです。

- コストの削減と明確化が可能

- コア業務に専念できる

- オペレーションがより正確でスピーディーになる

- 繁忙期に人材の確保で苦慮する必要がなくなる

それぞれのメリットについて解説します。

1.コストの削減と明確化が可能

物流業務を行なう作業員を自社雇用していると、物量に関わらず一定の人件費がかかるため、物量が少ない月などは余計にコストがかかることになります。

しかし、物流をアウトソーシングすると、毎月の費用は物量によって単純に変動するため、物量が少ない時期にもコストを抑えられます。

また、資材の変動費や人件費などの細かい支出も、物流のプロが管理することで明確になり、無駄な出費を見つけやすくなるため、不要なコストの削減を行なうことも可能でしょう。

2.コア業務に専念できる

物流業務は入荷から出荷までに複数の工程が存在し、人・時間・場所といったリソースを大量に消費します。

しかし、物流業務をアウトソーシングすることでそれらのリソースの余裕が生まれ、空いたリソースを自社のコア業務に集中させることが可能です。

商品開発やマーケティングに力を入れることで、売り上げの向上が見込めるでしょう。

3.オペレーションがより正確でスピーディーになる

アウトソーシング先の物流業者は、複数の荷主の商品を取り扱い、物流業務に関するノウハウが豊富に蓄積されています。

倉庫システムをフル活用しながら、スペースの有効活用やバーコードの利用などで無駄の無い在庫管理が行なわれているため、正確で迅速な物流を実現できます。

4.繁忙期に人材の確保で苦慮する必要がなくなる

物流業界は時期によって忙しさの波が大きく、日々の人材管理に苦労している企業も多いのではないでしょうか。

とくに繁忙期には作業者を雇用することはもちろん、派遣作業員などの手配も繁忙期ではすでに手一杯なため、人材の確保は容易ではありません。

しかし、物流をアウトソーシングすれば、これらの問題を解決できます。

人材の確保も物流業者に任せることが可能で、物流業者は派遣会社ともすでに良好な関係を保っているケースが多いため、繁忙期でも人材の確保がスムーズにできるでしょう。

物流をアウトソーシングする際の注意点は2つ

物流をアウトソーシングするメリットについて解説してきましたが、もちろん注意点も存在します。

おもな注意点は2つです。

- 自社なら可能だった柔軟な対応が難しくなる

- 自社にノウハウが蓄積されない

それぞれ解説します。

1.自社なら可能だった柔軟な対応が難しくなる

アウトソーシング先の物流業者は複数の荷主の対応を行なっているため、倉庫全体の効率化を第一としています。

そのため、全体の運用とは離れた個別の要望には対応できないケースもあるでしょう。

具体例としては、手書きのメッセージカードや細かすぎる梱包指示などが挙げられます。

効率化よりも顧客満足度を優先したい企業もあるかもしれませんが、依頼主側目線での要望が必ずしも通るわけではない点には注意が必要です。

2.自社にノウハウが蓄積されない

物流業務も自社でこなしている場合は、入出庫作業や在庫管理のノウハウが蓄積され、作業効率や精度が上がっていきます。

しかし、物流をアウトソーシングしてしまうと物流業務を自社で行なうことがなくなるため、社内にノウハウが蓄積されづらくなります。

そのため、アウトソーシングをやめ、自社で物流業務を行なうとなった際に、すぐさま対応することは困難でしょう。

そうならないためにも、物流アウトソーシングを利用する際は、長期的なビジョンも見据えて検討することが大切です。

物流アウトソーシングを取り入れるのに適切なタイミング・導入までの流れは?

ここからは物流アウトソーシングを導入するタイミングと、導入までの流れを解説します。

物流アウトソーシングを導入するタイミング

物流アウトソーシングを取り入れる適切なタイミングは以下の4つです。

- 取り扱う商品量が増え、自社のリソースが圧迫してきた時

- 商品の需要が増加し、出荷対応が自社で追いつかなくなってきた時

- 商品開発やマーケティングなどのコア業務に集中したい時

- 今後の事業拡大に備える時

人手や場所の不足によって自社での対応が難しくなった場合は、アウトソーシングせざるをえません。

無理やり自社で対応しようとすれば、発送ミスや配当遅延によって顧客離れを引き起こす原因にもなってしまう可能性もあるでしょう。

また、自社で対応できている場合でも、将来的に業務拡大をしていく予定であれば、早々に導入することで後から慌てる心配がありません。

メリットの2つ目で紹介したように、アウトソーシングを導入することで、空いたリソースをコア業務に集中させられます。

商品開発やマーケティングに力を入れるため、人材の配置を見直したいと考えているのであれば、アウトソーシングを導入すべき時期だといえるでしょう。

物流アウトソーシングを導入するまでの流れ

次に、実際に物流アウトソーシングを委託するまでの流れを確認していきましょう。

おもな流れは以下のとおりです。

- 物流アウトソーシング会社に問い合わせをする

- 打合せで自社の悩みについて相談する

- 見積依頼をする

- どの会社と契約するか検討・決定する

- 契約

- 業務委託の開始

契約を締結する際には、委託内容、料金等以外にも、損害賠償の請求についてなど、自社の不利益になるような内容はないかよく確認するのを忘れないようにしてください。

物流アウトソーシングサービスの選び方

物流アウトソーシングを導入する際、数ある企業の中から自社に適したサービスを選ばなければいけません。

ここからは、物流アウトソーシングを選ぶための選定基準を紹介します。

物流アウトソーシングのおもな選定基準は下記のとおりです。

- 自社の商品の取り扱い可否(取り扱い資格が必要な場合や危険物、においの強いものは注意)

- 温度管理が可能か(冷凍・冷蔵・常温など)

- ロット管理や賞味期限など細かい商品管理が可能か

- 場所や人に余裕があるか

- 自社にあった物流対応が可能か

- 価格が適切であるか

- 稼働日(土日祝、年末年始の稼働有無)

- 実績の有無(品質や出荷量)

- 営業スタッフの対応

- 機械化の有無

上記はほんの一部ですが、これらの情報を参考に自社に適したサービスを見つけましょう。

また、アウトソーシングを導入する目的や自社の課題を明確にしておくことも大切です。

まとめ:コア業務に集中するためにもアウトソーシングを検討しよう

物流アウトソーシングの概要やメリットについて解説しましたが、最大のメリットは空いたリソースをコア業務に集中させることで売上の拡大が狙えることです。

物流のプロであるアウトソーシング先に物流業務を委託すれば、サービスの品質を向上させながら、コスト削減も可能になる可能性があります。

自社の現状を把握した上で、アウトソーシング導入の検討をしてみてくださいね。

出荷・倉庫連携でお悩みならネクストエンジン!多数の物流アウトソーシングとの連携も可能

物流のアウトソーシングを検討されている方には、一元管理システムの導入もおすすめです。

一元管理システムは様々ありますが、その中でも、物流業務において必要な業務の多くを自動化・効率化できる「ネクストエンジン」の導入をぜひ検討してみてください。

ネクストエンジンは受注管理機能や在庫管理機能のほか、倉庫連携機能があり、アウトソーシング先の倉庫も含めた複数拠点との連携が可能です。また、拠点ごとの在庫振り分けが可能な拠点管理機能も備わっています。

素早く最適な出荷指示が出せることはもちろん、常にリアルタイムでの在庫情報を確認できるため、出荷具合や在庫状況の見える化につながります。

30日の無料体験期間も設けられているため、慎重に比較し検討したい方にもおすすめです。

ネクストエンジンの出荷管理についてさらに詳しくまとめた資料もご用意しておりますので、ご興味を持たれた方は、お気軽にダウンロードしてください。

物流業界の新しいビジネスモデルとなる4PLですが、初めて4PLという言葉を聞いたという人もいるのではないでしょうか。

4PLとは従来の3PLにはないコンサルティングを加えたサービスのことで、新しい課題の発見・改善を目指せます。3PLにはなかった問題点も発見できることから、多くの課題を解決していきたい企業におすすめのサービスです。

本記事では、4PLの基本情報からメリット、導入する際の注意点などについてご説明していきます。自社の物流業務をさらに改善したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、EC事業のコンサルティングについては、以下の記事で解説しています。

4PL(Fourth Party Logistics)とは?基本から解説

そもそも4PLとはなにかわからない人も多いのではないでしょうか?

4PLとは物流の新しいビジネスモデルを指した言葉で、従来の3PLにはないさまざまな特徴があります。それでは、4PLの基本情報から解説していきます。

4PLとは物流の新しいビジネスモデルを指す

4PLとは物流の新しいビジネスモデルを指した言葉であり、3PLにコンサルティング業務を加えているのが最大の特徴です。

荷主の立場になって業務効率の改善を目指し、3PL会社の選定や管理、コンサルティングを行ない事業を進めていきます。

優れたノウハウや技術を持つ3PL事業者を、さらに効率よくマネジメントした上で依頼主の企業に最適化したロジスティクスを実現するには、コンサルティングが欠かせません。

4PLは経営視点で改善したい課題を解決することが目的なので、物流業務の効率化を目指している企業には非常に役に立つシステムといえるでしょう。

4PLと3PLの違い

3PL事業者は、依頼主から委託された荷物を指定された期日までに配送することが目的の仕事です。

しかし、依頼主からすれば、さらに効率よく事業を行なうための抜本的な業務改善も行なっていきたいはずでしょう。

物流業務を行なう企業にとって事業拡大は必要な計画になりますが、自社で物流に必要な環境や設備、スタッフを用意することはコストがかかり過ぎてしまいます。

そのため、自社内だけの対応では非効率になり、3PL事業者では対応できません。

そこで活躍するのが4PLです。

4PLは物流業務がもたらす多くの課題を解決し、より効率よく業務を行なえる環境を構築することがおもな目標です。

3PLが行なっている業務を経営視点からマネージメントすることで、業務効率化できる部分はどこか、生産性を向上するにはどうすればよいのかといった課題や改善点を見つけることができ、これまで以上に効率よく業務を進められるでしょう。

このように、業務における目標設定が3PLと4PLでは違い、それに合わせて対応する業務内容も変わります。

4PLと5PL、LLPそれぞれの違い

3PLや4PL以外にも、1PL、2PL、5PL、LLPという種類があります。

それぞれの意味は下記のとおりです。

| 1PL | 自社ですべての物流業務を行なうことを指します。 |

| 2PL | 自社と委託業者が協力して物流業務をこなす形態です。自社の物流業務の一部を委託します。 |

| 5PL | 4PLにAIなどを始めとする最新のテクノロジーが加わったビジネスモデルのことです。4PLよりも現在の課題の最適化が期待できるため、業務効率化など、さらに高い効果を見込めます。 |

| LLP | リードロジスティクス・プロバイダーのことで、意味合いとしては4PLと同じです。依頼主の代わりに物流戦略の立案から実際のオペレーションまで全体的な物流業務を請け負います。 |

注目される4PLを導入するメリット3つ

現在注目されている4PLを導入するメリットは、以下のとおりです。

- 全体を可視化して課題を発見できる

- 在庫や機能管理などさまざまな視点から課題を解決できる

- 新しい設備を必要としない

それぞれのメリットについて解説していきます。

1.全体を可視化して課題を発見できる

これまでも紹介してきたとおり、4PLは物流業務全体を把握し、業務効率改善に向けて課題を洗い出していきます。

そのため、これまで気づかなかった問題点などが、物流業務に精通している第三者の企業が介入することで気づきやすくなることもあるでしょう。

もちろん3PL事業者に委託しても、業務上の問題点を見つけ解決することは可能です。

しかし、3PLは運送業務を代行する業者のため、運送業務の効率化は行なうことができても、4PLのようにさらなる利益向上を目指した改善に向けて活用することには向きません。

そのため、業務効率改善、利益向上に向けたコスト削減など、経営におけるさまざまな問題点を洗い出し、解決に向けてサポートしてくれる点は4PL最大のメリットといえるでしょう。

2.在庫や機能整理などな視点から課題を解決できる

物流企業がどのくらいの在庫を抱えているのか、どのようなシステムを活用し管理しているのかなど、多角的な視点から課題解決を目指せるのも大きなメリットです。

在庫量の最適化も行なってくれるため、無駄な在庫を抱え込むことなく、管理コストの削減も見込めます。

また、状況によっては拠点の統廃合や在庫管理方法の改善などのアドバイスも受けられるため、無駄な拠点の削減など大幅な管理コストの削減につながる可能性もあるでしょう。

3.新たな設備導入が不要

4PLは新たな設備を必要としないのも大きなメリットです。

新しいビジネスモデルを導入する場合、なんらかの設備導入が必要になるのが一般的です。

その場合、設備の導入費用などのコストがかかってしまいますが、4PLでは新しい設備はとくに必要ありません。

コンサルタント料は発生しますが、設備投資に比べると費用は抑えられるでしょう。

4PLが注目されている理由

そもそも、なぜ今4PLが注目されているのでしょうか。

物流業務を改善しようと考えている企業の中には、3PLサービスを利用し続け、事業拡大を目指していった方がよいと考えている企業もいるでしょう。

しかし、事業拡大をすれば必ず利益率が向上するというわけではありません。

事業拡大のために多くの社員を登用した結果、過剰となり持て余してしまう状態になったり、新たな設備投資で経営がひっ迫したりしてしまう可能性もあるでしょう。

事業拡大よりもまずは自社内が抱えている問題点を改善する方が利益率の向上を見込める可能性があり、その実現に4PLの活用が有効なのです。

つまり、経営をさらに安定させるべく、業務効率の改善、利益率改善を見込める4PLは注目されているのでしょう。

自社に4PLを取り入れる時の注意点

4PLにはさまざまなメリットがありますが、同時に注意点もあります。

4PLを導入することによって物流問題の解決や業務効率化などの実現が可能かもしれません。しかし、4PLにも迅速に対応できないことがあります。

それは、社内調整など依頼主企業の判断が必要となる分野です。

社内調整やサプライヤー、協力会社などとの調整は4PL事業者だけでできるものではありません。

依頼主や他社同士が協力して初めて調整できるものなので、外部委託をしようにも完全に委託することは難しいため、思うようなコスト削減や効率化は見込めないでしょう。

4PLの導入をする場合、4PLに任せっきりにするのではなく、ともに協力してロジスティクスを改善していきましょう。

依頼主は4PLの提案を受け入れつつ、自社でできることを積極的にやっていかなくてはいけません。

まとめ:自社に4PLが本当に必要か検討し、業務効率化につなげよう

どの企業にも4PLを導入すれば必ず利益が出せるというわけではありません。

しかし、自社に物流業務に関する知識が不足しており、問題点をなかなか見つけられない企業には、4PLを導入することでスムーズに業務効率化を図れることもあるでしょう。

ビジネス環境において大切なことは、お互いを信頼して支えてくれるパートナー企業やサービスを見つけることです。

3PLにも4PLにもさまざまなメリットやデメリットがありますが、信頼できるパートナー企業でなければ成功するものも成功しません。

自社の課題を解決できるかをよく検討して、業務効率化につなげましょう。

仕入れから出荷までを一元管理!倉庫管理にお悩みなら「ネクストエンジン」

ここまで、4PLについて解説してきましたが、やはり物流業務を自社でこなし、ノウハウを蓄積したいという企業には、一元管理システムの導入がおすすめです。

EC一元管理システム「ネクストエンジン」は、仕入れから出荷まで一元管理でき、物流業務において必要な多くの業務の自動化・効率化が可能となるシステムです。

ネクストエンジンの機能はおもに下記のとおりです。

など

4PLのように、すべての業務を委託するわけではないため、自社にノウハウを貯めながら業務を効率化することが可能です。

連携できる倉庫・倉庫管理システム(WMS)も豊富で、実際にネクストエンジンを導入したEC事業者様からは「以前は各EC店舗ごとに委託倉庫へ出荷指示をしていたが、導入後はすべての店舗の注文をまとめて出荷指示ができるようになり、リソースの最適化にもつながった」とのお声をいただいています。

委託倉庫からの出荷については、こちらの記事(「委託倉庫等への出荷処理ももっと効率化しよう!【新人エヌイーくんと学ぶ!ネクストエンジン運用教室 Vol.6】」)でも具体的に紹介しています。

ネクストエンジンの出荷管理についての資料は以下から無料でダウンロードできますので、お気軽に資料をご覧ください。